Анализ видового богатства и ординация сообществ вырубок светло-хвойных зеленомошных лесов Южного Урала

Автор: Кунафин Азамат Мажитович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены восстановительные сукцессии в чернично-зеленомошных лесах союза Dicrano-Pinion. Использовались методы ординации и анализа динамики видового богатства и объема ценофлор. Выявлен сложный тренд изменения богатства и возобновления вторичных пород вследствие развития процесса олуговения напочвенного покрова, ингибирующего ход сукцессий.

Вторичные леса, военное нападение, союз dicrano-pinion, фитосоциологический спектр, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148200809

IDR: 148200809 | УДК: 581.55

Текст научной статьи Анализ видового богатства и ординация сообществ вырубок светло-хвойных зеленомошных лесов Южного Урала

Изучение восстановительных сукцессий после сплошных рубок является одним из актуальных вопросов науки о растительности. Однако лишь небольшая часть работ посвящена анализу изменения флористического состава серийных сообществ [3, 4, 11, 13].

В статье представлены результаты ординации и анализа видового богатства сообществ, сформировавшихся после сплошных рубок черничнозеленомошных лесов союза Dicrano-Pinion в центрально-возвышенной части Южного Урала (Белорецкий район Республики Башкортостан).

В схеме геоботанического районирования эта территория находится в пределах Авзяно-Белорецкого прибельского центрально-возвышенного района сосновых, мелколиственных лесов и крупнотравных лугов Белорецко-Субхангуловского центрально-возвышенного округа, входящего в Южно-Уральскую горную провинцию [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящей рабо ты послужили 81 полных геоботанических описаний. Размер геоботанических площадок составлял 100-400 м2 в зависимости от однородности контура. Описания площадок и дальнейшая их обработка выполнялись по методике Браун-Бланке [9, 17]. Для обработки материалов использовались база данных TURBOVEG [14], программы JUICE [16] и CANOCO 4.5 [15]. Возраст молодых вырубок определялся по материалам лесоустройства, а более поздних – по возрасту фонового древостоя в соответствии со стандартной дендрохронологической методикой [2]. После проведения процедуры классификации был проведен расчет показателей альфа-разнообразия, ценофлор и построены фитосоцио-логические спектры [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сообщества сплошных вырубок относятся к ассоциации Pleurospermo uralensis-Pinetum sylvestris Martynenko et al. 2003 союза Dicrano-Pinion класса

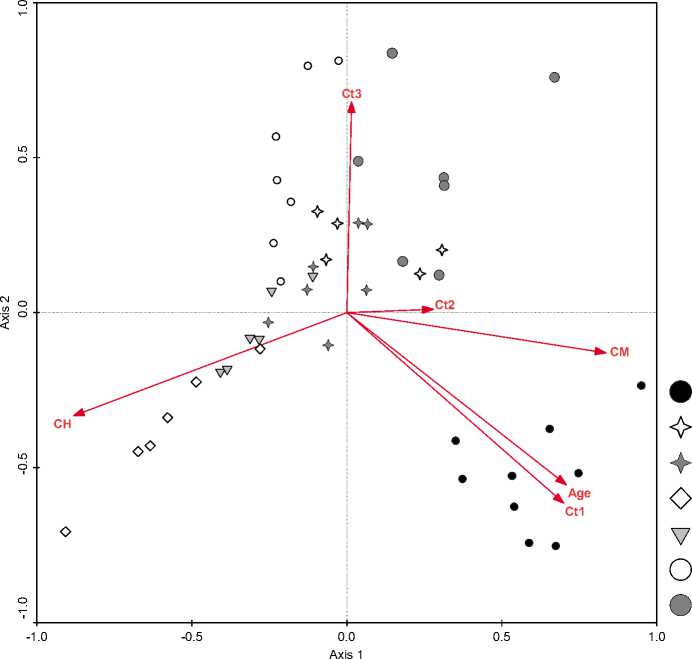

Vaccinio-Piceetea [5]. По давности рубок было выявлено 6 стадий восстановительной сукцессии. Результаты анализа взаимосвязи вырубок с характерными фитоценотическими показателями с использованием ординационного анализа представлен на рис.1. Стрелками указано ожидаемое изменение значений переменных сред. Острый угол между стрелками свидетельствует о положительной корреляции между факторами, тупой угол – об отрицательно корреляции. При анализе имеющегося массива данных выявлена отрицательная корреляция между проективным покрытием травяного яруса (CH) и проективным покрытием напочвенных мхов (CM), древесных ярусов (Ct1, Ct2, Ct3) и временем рубок (Age).

В правой нижней части диаграммы сгруппировались спелые условно-коренные черничнозеленомошные сосновые леса субассоциации Pleu-rospermo-Pinetum molinietosum caerulea subass. nov.prov. В верхней части диаграммы сгруппировались сообщества на различных стадиях восстановительной сукцессии (группы 2, 3, 5-7), поскольку по видовому составу эти сообщества схожи между собой. Изменяется лишь ценотическая роль (проективное покрытие) типичных таежных зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Di-cranum scoparium, D. polycetum, Ptilium crista-castrensis, Hylocomiastrum umbratum), блока бореальных (Vaccinium myrtillus,Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium annotinum, Orthilia secunda, и др.), ге-мибореальных (Calamagrostis arundinacea, Brachy-podium pinnatum, Carex rhizina и др.) и древесных (Pinus sylvestris, Betula pendula, B. pubescens) видов. В правой верхней части диаграммы сгруппировались лесные сообщества (группа 7), вырубка которых проводилась постепенно, и потому напочвенный покров и древостой частично сохранились. В левой нижней части диаграммы в сторону увеличения проективного покрытия трав сгруппировались влажные злаково-широкотравные сообщества с очень плотным и высоким травостоем (группа 4). Данная стадия сукцессии является ингибирующей, поскольку семена древесных пород не могут прорасти сквозь плотный полог травостоя и может существовать десятки лет пока не изменится почвен- но-гидрологический режим в результате воздействия какого-либо экологического фактора.

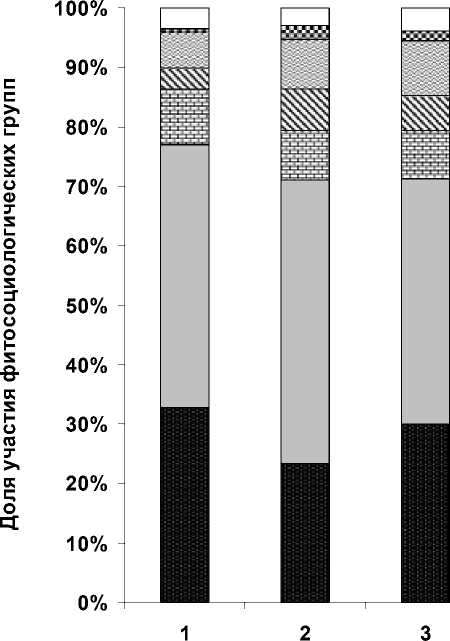

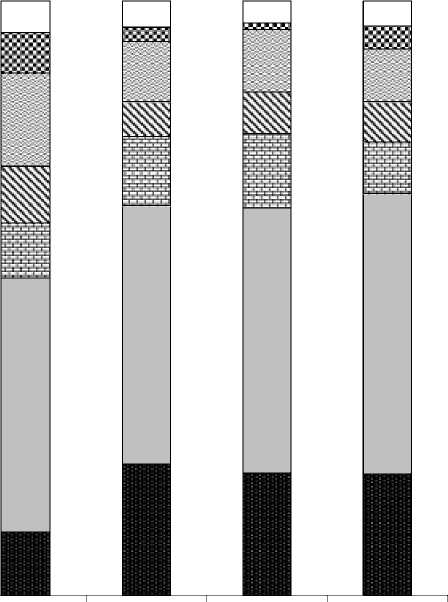

Был проведен анализ характеристик видового богатства разных стадий сукцессий (табл. 1) и их фито-социологических спектров (рис. 2), эффективность использования которых была показана в ряде работ [4, 6, 7, 12, 13].

Из табл. 1 видно, что в первые 1-3 года после вырубки происходит обеднение видового состава на вырубках (синтаксоны 2, 3) по сравнению с коренным типом леса (синтаксон 1), что связано с выпадением (выгоранием) из напочвенного покро- ва бореальных видов и исчезновения редких видов в связи с резким осветлением и нарушением целостности почвенного покрова во время проведения рубок. Однако при снижении доли участия видов класса Vaccinio-Piceetea (рис. 2, стадии 2, 3), в сложении этих сообществ возрастает доля участия видов светлохвойных лесов класса Brachypodio-Betuletea, субальпийского высокотравья класса Mulgedio-Aconitetea и сибирского широкотравья порядка Abietetalia sibiricae, а также луговых видов класса Molinio-Arrhenatheretea.

Рис. 1 Ординация (CCA) вырубок на различной стадии восстановления в связи с фитоценотическими показателями и возрастом вырубок. Проекции на две оси максимального варьирования.

Стадии сукцессии по давности рубок: 1 – > 110 лет , 2 – 1 год, 3 – 3 года, 4 – ингибирующая стадия (5-20 лет), 5 – 8 лет, 6 – 15 лет, 7 – 15-20 лет. Факторы: Age – время вырубки; проективное покрытие (древостоя – Ct1 – 1 ярус, Ct2 – 2 подъярус, Ct3 – 3 подъярус), травостоя (CH), напочвенных мхов (CM).

Таблица 1 Флористическое разнообразие сообществ вырубок на различных стадиях восстановления

|

Показатели биоразнообразия |

Синтаксоны |

|||||||

|

1 \ |

2 \ |

3 \ |

4 \ |

5 \ |

6 \ |

7 |

||

|

Альфа-разнообразие |

||||||||

|

Общее |

среднее |

53,9 |

49,5 |

45,8 |

74,6 |

55,0 |

55,7 |

53,9 |

|

варьирование |

46-64 |

41-57 |

37-56 |

70-81 |

52-61 |

52-62 |

47-59 |

|

|

Высших сосудистых |

среднее |

41,7 |

37,2 |

34,1 |

57,0 |

40,0 |

42,0 |

41,9 |

|

варьирование |

33-47 |

30-46 |

26-41 |

53-61 |

36-45 |

35-49 |

32-56 |

|

|

Объем ц |

енофлоры |

|||||||

|

Общее |

90 |

91 |

74 |

112 |

89 |

91 |

112 |

|

|

Высших сосудистых |

84 |

85 |

69 |

109 |

84 |

87 |

106 |

|

Примечание . Стадии сукцессии по давности рубок: 1 – > 110 лет , 2 – 1 год, 3 – 3 года, 4 – ингибирующая стадия (5-20 лет), 5 – 8 лет, 6 – 15 лет, 7 – 15-20 лет.

К 5-му году на вырубках, приуроченных преимущественно к выровненным участкам в нижних частях склонов, где нет эрозии почв и происходит накопления влаги, наблюдается сильное олугове-ние, о чем свидетельствуют высокие показатели альфа-разнообразия. В результате, в сообществах на этой стадии сукцессии происходит увеличение видового разнообразия за счет усиления ценотиче-ских позиций видов влажных лугов класса Molinio-Arrhenatheretea и опушечных видов класса Trifo-lio-Geranietea . Эта стадия ингибирующего луга длится неопределенный срок (данная стадия автором зафиксирована на вырубках сроком давности от 5 до 20 лет). Таким образом, происходит процесс торможения сукцессии [10], при этом луговые и опушечные виды сильно угнетают развитие не только бореальных видов , но и всего древесного подроста (табл.1 синтаксон 4, рис. 2 стадия 4).

На 8-ми и 15-ти летних вырубках (таб. 1 синтак-соны 5, 6), не затронутых стадией ингибирующего луга, идет процесс активного разрастания вторичных лесообразователей (Betula pendula, B. pubes-cens) и внедрения в эти сообщества светолюбивых гемибореальных видов класса Brachypodio-Betuletea, луговых и широкотравных видов классов Molinio-Arrhenatheretea и порядка Abietetalia si-biricae (рис. 2, стадии 5, 6), за счет которых видовая насыщенность возрастает (табл. 1, синтаксоны 5, 6), по сравнению с вырубками 1-3 лет, но при этом доля участия видов класса Vaccinio-Piceetea сохраняется примерно на том же уровне.

В сообществах на вырубках 15-20 лет, рубка которых проводилась постепенно, напочвенный покров и древостой достаточно хорошо сохранились , показатели видовой насыщенности незначительно снижаются (табл.1, синтаксон 7). В фитосоциоло-гическом спектре (рис.2, стадия 7) также отмечено повышение доли участия видов гемибореальных светлохвойных лесов класса Brachypodio-Betuletea , усиление ценотических позиций видов лугов и сибирского широкотравья классов Molinio-Arrhenatheretea, Mulgedio-Aconitetea и порядка Abietetalia sibiricae и небольшое снижение доли участия видов класса Vaccinio-Piceetea , что объясняется постепенным осветлением древесного полога и более щадящим методом рубки.

V-P B-B Q-F Mul-A+ABIET SIB M-A TR-G+F-B Прочие

Рис. 2. Фитосоциологический спектр сообществ вырубок на различных стадиях восстановления

Примечание. V- P - виды класса Vaccinio-Piceetea, B-B - виды класса Brachypodio-Betuletea, Q-F - виды класса Querco-Fagetea , Mul-A + Ab sib - субальпийское высокотравье класса Mulgedio-Aconitetea и порядка Abietetalia sibiricae, M-A - виды класса Molinio-Arrhenatheretea , T-G+F-B - виды классов Trifolio-Geranietea и Festuco-Brometea . Стадии сукцессии по давности рубок: 1 - > 110 лет , 2 - 1 год, 3 - 3 года, 4 - ингибирующая стадия (5-20 лет), 5 - 8 лет, 6 - 15 лет, 7 - 15-20 лет.

Таким образом, на выявленных ранних стадиях восстановительной сукцессии после сплошных рубок в сообществах ассоциации Pleurospermo uralen-sis-Pinetum sylvestris наблюдается закономерное снижение, а затем увеличение видового богатства за счет изменения обилия и ценотической роли видов классов Vaccinio-Piceetea, Brachypodio-Betuletea, Molinio-Arrhenatheretea, Trifolio-Geranietea и активного возобновления вторичных лесообразовате-лей. Исключение составляет стадия ингибирующего луга, в сообществах которой резко возрастает видовое богатство, усиливается роль видов влажных лугов и опушек классов Molinio-Arrhenatheretea и Tri-folio-Geranietea и может длиться неопределенное время [10].

Работа поддержана грантами РФФИ № 10-04-00534-а и № 11-04-10138-к.

Список литературы Анализ видового богатства и ординация сообществ вырубок светло-хвойных зеленомошных лесов Южного Урала

- Жудова П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР. Уфа, 1966. 123 с.

- Корчагин А.А. Определение возраста деревьев умеренных широт//Полевая геоботаника. Т. II. М.;Л.: Изд. АН СССР. 1960. С. 209-241.

- Крышень А.М. Растительные сообщества вырубок Карелии. М.; Наука, 2006. 262 с.

- Кунафин А.М., Широких П.С., Мартыненко В.Б. Оценка эффективности восстановительной сукцессии после рубок с использованием фитосоциологических спектров//Известия Самарского НЦ РАН. 2011. Т. 13. № 5(2). С. 86-89.

- Мартыненко В.Б. Синтаксономия лесов Южного Урала как теоретическая основа развития системы их охраны: Дис.. докт. биол. наук. Уфа, 2009. 495 с.

- Мартыненко В.Б., Миркин Б.М. О формальных и неформальных оценках флористического разнообразия (на примере сосняков Южного Урала)//Экология. 2003. № 5. С. 336-340.

- Миркин Б.М., Мартыненко В.Б., Широких П.С., Наумова Л.Г. Анализ факторов, определяющих видовое богатство сообществ лесов Южного Урала//Журнал общей биологии. 2010. Т. 71. № 2. С. 131-143

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1998. 413 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности. М.: Логос. 2000. 264 с.

- Смирнова О.В., Торопова Н.А., Луговая Д.Л., Алейников А.А. Методология исследования популяционной организации и сукцессионной динамики лесных экосистем (биогеоценозов)//Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки./Л.Б. Заугольнова, Т.Ю. Браславская (отв. ред.). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2010. С. 20-40.

- Уланова Н.Г. Восстановительная динамика растительности сплошных вырубок и массовых ветровалов в ельниках южной тайги (на примере европейской части России). Автореф. дис.. доктора биол. наук. М., 2006. 46 с.

- Широких П.С., Мартыненко В.Б. Закономерности изменения фиторазнообразия лесов в синтаксономическом пространстве//Флора и растительность Южно-Уральского государственного природного заповедника/Кол. авторов. Под ред. Б.М. Миркина. Уфа: Гилем, 2008. C. 241-255.

- Широких П.С., Мартыненко В.Б., Кунафин А.М., Миркин Б.М. Особенности флористического состава некоторых типов вторичных лесов Южно-Уральского региона//Бюллетень МОИП. Отделение биологическое. 2012. Т. 117, Вып. 2. С. 42-54.

- Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data. User’s guide. IBN-DLO, University of Lancaster, Lancaster, 1996. 59 p.

- Ter Braak, C. J. F. & Šmilauer P. Reference manual and CanoDraw for Windows User’s guide: Software for Canonical Commuhity Ordination (version 4.5). Microcomputer Power. Ithaca, NY, USA. 2002. P. 500.

- Tichý L., Holt J., Nejezchlebová M. 2011. JUICE. Program for management, analysis and classification of ecological data. 2nd edition. Brno: Masaryk university. 61 p.

- Westhoff V., Maarel E. van der. The Braun-Blanquet approach//Classification of plant communities/Ed. R.H.Whittaker. The Hague. 1978. P.287-399.