Анализ влияния инфляции на результативность финансового менеджмента в российских коммерческих организациях

Автор: Дадаян А.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы в данной статье заключается в том, что на современном этапе развития российской экономики уровень инфляции снизился, однако требуется его научная аргументация с точки зрения положительного влияния на сферу материального производства, поскольку даже нынешний уровень инфляции не стимулирует развитие производства в стране. В последние годы проблема борьбы с инфляцией обычно выдвигается правительством на первое место. И хотя определенные успехи в борьбе с ней очевидны, сама проблема еще не решена. Важность же ее настолько очевидна, что любой гражданин нашей страны, не обладая специальными экономическими знаниями, на обыденном уровне познания ощущает все те негативные последствия, которые влечет за собой инфляция.

Инфляция, индекс потребительских цен, тем прироста, уровень инфляции, инфляционное таргетирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140121166

IDR: 140121166

Текст научной статьи Анализ влияния инфляции на результативность финансового менеджмента в российских коммерческих организациях

Инфляция – процесс общего роста цен, приводящего к снижению покупательской способности номинальной денежной единицы [4, c. 28-29]. Несмотря на то, что в последние годы инфляция в России остается ползучей (по данным Росстата, 7-8%), на сегодняшний день она по-прежнему является одной из самых острых проблем в стране, решение которой невозможно без понимания причин данного процесса. Факторов, порождающих инфляцию в стране, достаточно много. Прежде всего, стоит учесть объем денежной массы в обращении. Дефицит государственного бюджета, вызванный чрезмерным финансированием отдельных отраслей социокультурной и экономической жизни общества и покрывающийся за счет внутренних и внешних заимствований, а также эмиссии, приводит к увеличению денежной массы в обращении, что, в свою очередь, повышает совокупный спрос и, как следствие, вызывает рост цен на многие товары и услуги. Одним из недавних примеров таких инвестиций в область культуры стало проведение в 2009 году на территории нашей страны конкурса песни «Евровидение». По данным газеты «Ведомости», из федерального бюджета был выделен 1 млрд. рублей, из бюджета Москвы – 200 млн. рублей. Суммарные же затраты на проведение конкурса без учета средств спонсоров и «Первого канала» составляют около 42 млн. долларов США. Спорт также не остался без внимания. Летняя Универсиада 2013 и зимние Олимпийские игры 2014 года сосредоточили на себе огромнейшие материальные средства государства, тем самым резко сократив как федеральный, так и региональные бюджеты. В то же время Олимпиада в Сочи обещает стать одной из самых дорогих в истории.

По словам заместителя министра регионального развития Юрия Рейльяна, предполагалось, что затраты на проведение Игр-2014 составят порядка 950 миллиардов рублей (около 29 млрд долларов), однако уже на 1 января 2013 года было потрачено 1,1 трлн рублей (примерно 38 млрд долларов). И это еще не окончательные цифры. Таким образом, все это в совокупности приводит к дефициту государственного бюджета, результатом чего и становится инфляция. Кроме того, важным фактором возникновения инфляции также является постоянная индексация тарифов естественных монополий. По словам главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, в 2014 году министерство предлагало отказаться от индексации тарифов естественных монополий как для промышленных потребителей, так и для населения, однако в принятом правительством проекте бюджета на 2014-2016 годы заморозка тарифов для граждан не предусматривается. По расчетам Минэкономразвития, в 2014 году тарифы на газ, электроэнергию, тепло выросли на 4,2%. В итоге, повышение тарифной ставки приводит к увеличению затрат на производство и опять же порождает инфляцию. Росту цен способствует еще и долларизация денежного обращения. Глобализация, тесные связи со многими государствами благоприятствуют притоку иностранных валют и приближению российских цен к заграничным, в то время как быстрыми темпами идет процесс вытеснения отечественных товаров импортом, что вызывает внутриэкономический дисбаланс и социальную нестабильность. Не стоит также забывать и о региональной инфляции, причиной которой выступает ценовой разрыв между центром и провинциями. И, наконец, еще одной важнейшей причиной выступают инфляционные ожидания, которые предприниматели постоянно отслеживают, чтобы «оставаться на плаву» и вести собственную денежную политику, поднимая цены пропорционально прогнозируемым данным. Таким образом, все эти причины обусловили существующий уровень инфляции в стране, который, по данным Росстата, на конец 2015 года составил 6,5%. Как сообщает «РИА Новости», больше всего в 2015 году подорожали продовольственные товары – на 7,3% и услуги – на 8%. Непродовольственные товары стали дороже на 4,5%. Рекордсменом роста цен 2015 г. стали куриные яйца, которые подорожали за год почти на треть – на 28,8% (декабрь 2015 года к декабрю 2012 году). Следом за ними идут сливочное масло (18,6%), алкогольные напитки (14,6%), а также молоко и молочная продукция (13,1%). Услуги ЖКХ в 2015 году подорожали для россиян на 9,8%, медицинское обслуживание – на 9%, услуги связи – на 2,2%, дошкольного воспитания – на 9,9%, подсчитали в Росстате. Поездки в пассажирском транспорте в прошлом году стали дороже на 8,9%. [4, c. 27].

Однако, несмотря на растущие цены, если проследить динамику уровня инфляции в стране (рисунок 1), можно заметить, что в последние годы она несколько стабилизировалась и варьируется в пределах 6-8%, что, несомненно, является огромным успехом. По данным Агентства прогнозирования экономики, в течение последующих лет до 2027 года инфляция в России будет колебаться в коридоре 5,2-7,1 процентов в год.

o^ 8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 год

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в России 2005-2015 гг., [2]

На основании рисунка 1 можно сказать, что сильный рост инфляции наблюдается в период с 2007 г., в момент кризиса в стране, на начало 2009 года уровень достиг наивысшего значения. Начиная с 2011 года ситуация стабилизируется и на протяжении последних лет уровень инфляции составляет в пределах 7%.

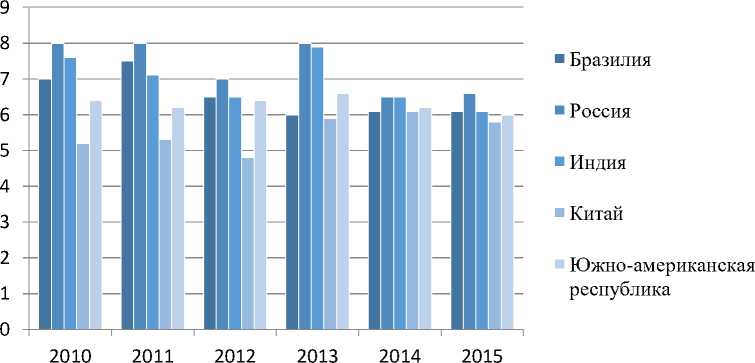

Не стоит забывать, что Россия по-прежнему относится к развивающимся странам, для которых существующий на сегодняшний день уровень инфляции является естественным и вполне приемлемым. Однако среди пяти развивающихся стран БРИКС, несмотря на схожесть экономик, в России наблюдается самый высокий уровень инфляции (рисунок 2), что в первую очередь связано с географическим положением и огромными территориальными масштабами страны.

Рисунок 2 – Инфляция в странах БРИКС, % , [2]

На основании рисунка 2 следует отметить, что наивысший уровень инфляции характерен для России, второе место занимает Бразилия, с достаточно высоким уровнем. Меньший уровень достигается в странах Индии, Китая, и Южно-американской республики.

Что касается положения России среди европейских держав, рост индекса потребительских цен в стране в 2014 году значительно превышает показатели Евросоюза (рисунок 3), что в очередной раз демонстрирует дифференциацию развитых стран Запада и еще только развивающейся России.

Рисунок 3 - Индексы потребительских цен, [1]

Таким образом, для снижения уровня инфляции в стране до показателей ведущих мировых держав необходима грамотная денежно-кредитная и антиинфляционная политика государства. В ближайшие годы перед Банком России стоит задача по постепенному снижению темпов роста потребительских цен. Целевые ориентиры для темпов роста индекса потребительских цен установлены на уровне 5,0% в 2014 году, 4,5% в 2015 году и 4,0% в 2016 году и определены с точностью до 0,5 процентного пункта. В рамках процесса перехода к режиму инфляционного таргетирования Банк России продолжит работу по повышению действенности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики - основного канала воздействия Банка России на экономику [2]. Режим таргетирования также обеспечит подотчетность, информационную открытость и прозрачность деятельности Центрального Банка, что, в свою очередь, приведет к ценовой стабильности.

Инфляционное таргетирование имеет ряд преимуществ:

-

- банк может сосредоточить свое внимание на ценовой стабильности, т.е. постепенном бесшоковом снижении и закреплении на приемлемом уровне инфляции;

-

- денежные власти могут сосредоточиться на внутренних проблемах экономики, так как таргетирование инфляции позволяет более гибко реагировать на изменение макроэкономической ситуации;

-

- применение этого режима понятно для общественности;

-

- повышается ответственность банка за свои действия;

-

- режим инфляционного таргетирования ведет к снижению инфляционных ожиданий, что повышает доверие экономических агентов к

проводимой банком политике. [3, c. 10-11].

Таким образом, как можно заметить, инфляция по-прежнему остается одной из самых острых экономических проблем современной России, которая требует тщательного изучения и анализа. От того, насколько быстрыми, качественными и эффективными окажутся меры государственной политики в данной области, зависит дальнейшее процветание нашей страны, а также ее конкурентоспособность на мировом уровне.

Список литературы Анализ влияния инфляции на результативность финансового менеджмента в российских коммерческих организациях

- Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник/-М.: МФПУ Синергия, 2013. -560 с.

- Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru/

- Сомова И. А. // Таргетирование инфляции в России: проблемы и перспективы // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки, 2012. - Том 12, выпуск 2. - 12 с

- Чернышова Н. А. Инфляционные процессы в России: причины, итоги, прогнозы/Экономика, управление, финансы: -Пермь: Меркурий, 2014. -С. 27-30.