Анализ влияния электоральной активности на конкурентность выборов в России

Автор: Волкова Наталья Васильевна, Дудочников Алексей Игоревич

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования электоральной активности граждан в регионах России. Основной задачей исследования было проанализировать, каким образом поведение избирателей влияет на результаты распределения голосов между кандидатами, реализующими пассивное избирательное право. В частности, определено, существует ли зависимость между конкурентностью выборов и активностью избирателей, и объяснены причины возможной зависимости, т. е. показано, как именно данная взаимосвязь влияет на распределение сил в предвыборной гонке. В качестве объекта исследования рассматриваются выборы президента России 2018 г. Избирательная активность выражается через процент электоральной явки, а за результаты избирательной кампании берутся доли голосов за выдвинутых кандидатов на высший государственный пост. Исследование выявило особенности поведения граждан в период голосования и обозначило актуальные аспекты функционирования избирательной отрасли в России. Тренд высокого процента голосов за действующего президента на избирательных участках и при этом высокие процентные показатели электоральной активности свидетельствуют о том, что уровень конкуренции получается высоким именно тогда, когда меньшее количество граждан участвует в голосовании, и наоборот: чем больше людей приходят на выборы, тем меньше наблюдается конкуренция между кандидатами. Слабая конкуренция и отсутствие альтернативы действующей власти показывают, что на данный момент страна нуждается в новых политических лидерах, которые смогли бы зарекомендовать себя и заслужить как минимум внимание избирателей, для чего нужно заниматься политикой на протяжении всего промежутка времени между выборами.

Выборы, электоральная активность, уровень конкурентности, активное избирательное право, пассивное избирательное право, явка избирателей, президент рф, корреляционно-регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149132397

IDR: 149132397 | УДК: 316.62:324(470+571) | DOI: 10.24158/pep.2018.8.3

Текст научной статьи Анализ влияния электоральной активности на конкурентность выборов в России

Электоральное поведение является отражением того, насколько граждане страны готовы участвовать в жизни общества. Также по характеру избирательного поведения можно определить аспекты отношения населения к тому, что происходит в политической отрасли. Выборы в данном случае помогают понять, существует ли в государстве политический плюрализм, а элек- торальное поведение моделирует отношение к уровню конкурентности между политическими субъектами [1, p. 103].

В данной статье приведена авторская методика расчета конкурентности выборов, а также проанализировано влияние электоральной активности на данный уровень конкурентности между политическими силами в избирательной кампании. В качестве объекта исследования приведены последние федеральные президентские выборы в России 2018 г. Электоральная активность будет выражена процентом электоральной явки. Исследование проведено на примере субъектов РФ. Выборка регионов включает в себя все 85 российских субъектов.

Стоит отметить, что общепринятого количественного показателя конкурентности выборов не существует, так как его не высчитывает ни один официальный источник. Центральная избирательная комиссия ограничивается информацией о результатах голосования. Неофициальные источники также не приводят математических индексов политической борьбы. Организации исследования общественного мнения проводят анализ по данному вопросу, однако результаты основываются преимущественно на опросе граждан, т. е. используется не статистический, а эмпирический метод. В СМИ можно заметить мнение о низком уровне конкурентности, однако никогда не приведено какого-либо четкого параметра, измеряющего данный фактор [2].

Исходя из отсутствия общепринятого показателя, в качестве основы для расчета конкурентности выборов была разработана авторская методика, которая состоит в вычислении среднеквадратического (стандартного) отклонения процентов, полученных кандидатами в президенты России на выборах 2018 г. Такой параметр рассчитан для всех восьми кандидатов, которые приняли участие в политической борьбе, т. е. стандартное отклонение будет определено по генеральной совокупности. Формула для расчета представлена ниже [3, с. 334].

-J-

s

iUCx-x)

И

где n = количество зарегистрированных кандидатов в президенты РФ (8); Х – набранный процент отдельного кандидата на выборах; X - среднее арифметическое результатов всех кандидатов.

Итак, расчет среднеквадратического отклонения, а в контексте работы – конкурентности выборов в субъектах представлен в таблице в порядке убывания уровня конкурентности (таблица 1). Чем выше показатель стандартного отклонения, тем менее конкурентным получился результат выборов (существенная разница между набранными процентами приводит к большому разбросу значений между ними, что на практике обозначает преимущество одних определенных политических сил над другими).

Таблица 1 – Расчет значений конкурентности выборов президента РФ на основе набранных процентных результатов участвующими кандидатами [4

|

№ п/п |

Субъект РФ |

X X н > о. X X С[ го CD |

X X X X С[ £ 1— R Ф го с |

>х S ш S ° С[ X ГО X Е О. СО X * |

го Ю О о X X ф о |

5 i О. о о х U *~ к |

о н X н о X о ш |

X X го > о 2 X о го S |

X X о. > ю го ш >х 2 о. ф о |

§ ®1к X X л о Н S ^ О О. ® ГО X ГО 5 О- Е СТ О ф >, х Ч X 5 й 2 ф о н t tn О ° о о С О |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

1 |

Хабаровский край |

65,78 |

18,42 |

9,32 |

1,73 |

0,84 |

0,83 |

0,69 |

0,71 |

21,07 |

|

2 |

Приморский край |

65,26 |

21,39 |

7,06 |

1,67 |

0,89 |

0,74 |

0,64 |

0,73 |

21,10 |

|

3 |

Алтайский край |

64,66 |

23,67 |

7,12 |

0,99 |

0,61 |

0,46 |

0,66 |

0,64 |

21,14 |

|

4 |

Сахалинская область |

66,92 |

17,99 |

8,76 |

1,69 |

0,85 |

0,72 |

0,65 |

0,69 |

21,44 |

|

5 |

Якутия |

64,38 |

27,25 |

3,96 |

1,64 |

0,57 |

0,44 |

0,37 |

0,37 |

21,45 |

|

6 |

Амурская область |

67,04 |

18,62 |

9,61 |

1,12 |

0,63 |

0,53 |

0,49 |

0,60 |

21,56 |

|

7 |

Еврейская АО |

67,48 |

18,12 |

9,52 |

0,99 |

0,48 |

0,52 |

0,52 |

0,65 |

21,70 |

|

8 |

Омская область |

67,31 |

20,39 |

6,24 |

1,54 |

0,82 |

0,63 |

0,61 |

1,13 |

21,72 |

|

9 |

Костромская область |

68,71 |

16,18 |

9,26 |

1,51 |

0,96 |

0,89 |

0,72 |

0,83 |

21,93 |

|

10 |

Хакасия |

69,16 |

18,46 |

7,18 |

1,37 |

0,65 |

0,66 |

0,65 |

0,64 |

22,25 |

|

11 |

Камчатский край |

69,44 |

16,95 |

8,48 |

1,37 |

0,72 |

0,70 |

0,60 |

0,56 |

22,26 |

|

12 |

Москва |

70,88 |

12,48 |

4,69 |

4,08 |

3,17 |

1,56 |

0,72 |

0,96 |

22,41 |

|

13 |

Кировская область |

70,41 |

13,70 |

9,64 |

1,67 |

0,95 |

0,87 |

0,85 |

0,78 |

22,42 |

|

14 |

Ненецкий АО |

71,15 |

13,53 |

9,89 |

1,78 |

0,63 |

0,69 |

0,54 |

0,74 |

22,71 |

|

15 |

Республика Коми |

71,44 |

11,33 |

10,24 |

2,01 |

1,00 |

0,94 |

0,79 |

0,79 |

22,72 |

|

16 |

Томская область |

71,23 |

15,22 |

6,83 |

2,19 |

1,28 |

0,86 |

0,60 |

0,65 |

22,74 |

|

17 |

Новосибирская область |

71,06 |

16,39 |

6,58 |

1,62 |

1,12 |

0,70 |

0,61 |

0,65 |

22,77 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

18 |

Ивановская область |

71,37 |

14,81 |

7,89 |

1,64 |

0,87 |

0,78 |

0,74 |

0,90 |

22,79 |

|

19 |

Ярославская область |

71,84 |

12,96 |

7,54 |

2,37 |

1,78 |

1,02 |

0,67 |

0,81 |

22,84 |

|

20 |

Республика Алтай |

70,62 |

20,66 |

5,22 |

0,90 |

0,47 |

0,33 |

0,42 |

0,43 |

22,96 |

|

21–65 |

*** |

|||||||||

|

66 |

Курская область |

81,01 |

9,57 |

5,60 |

0,95 |

0,42 |

0,44 |

0,56 |

0,57 |

26,12 |

|

67 |

Адыгея |

81,17 |

11,48 |

3,57 |

0,82 |

0,48 |

0,43 |

0,53 |

0,47 |

26,25 |

|

68 |

Краснодарский край |

81,35 |

10,04 |

4,57 |

0,97 |

0,52 |

0,68 |

0,54 |

0,50 |

26,25 |

|

69 |

Брянская область |

81,60 |

8,77 |

5,64 |

0,96 |

0,45 |

0,54 |

0,55 |

0,57 |

26,32 |

|

70 |

Северная Осетия |

81,51 |

11,01 |

3,01 |

0,22 |

0,22 |

1,23 |

1,81 |

0,23 |

26,33 |

|

71 |

Тамбовская область |

81,81 |

9,12 |

5,19 |

0,88 |

0,53 |

0,42 |

0,59 |

0,52 |

26,41 |

|

72 |

Калмыкия |

81,66 |

11,66 |

1,94 |

1,51 |

0,67 |

0,45 |

0,48 |

0,36 |

26,44 |

|

73 |

Татарстан |

82,09 |

9,06 |

3,01 |

1,33 |

0,87 |

0,59 |

1,68 |

0,58 |

26,47 |

|

74 |

Чукотский АО |

82,31 |

5,86 |

7,31 |

1,30 |

0,58 |

0,65 |

0,51 |

0,42 |

26,56 |

|

75 |

Ингушетия |

83,17 |

5,67 |

3,66 |

1,65 |

2,37 |

1,84 |

0,38 |

0,88 |

26,77 |

|

76 |

Мордовия |

85,35 |

7,12 |

4,36 |

0,75 |

0,36 |

0,34 |

0,58 |

0,39 |

27,67 |

|

77 |

Кемеровская область |

85,42 |

6,07 |

5,03 |

0,84 |

0,63 |

0,43 |

0,45 |

0,48 |

27,67 |

|

78 |

Ямало-Ненецкий АО |

85,54 |

5,72 |

5,70 |

0,70 |

0,40 |

0,34 |

0,53 |

0,31 |

27,73 |

|

79 |

Карачаево-Черкесия |

87,64 |

6,99 |

2,77 |

0,44 |

0,29 |

0,99 |

0,18 |

0,27 |

28,50 |

|

80 |

Севастополь |

90,19 |

3,59 |

2,89 |

1,27 |

0,37 |

0,37 |

0,24 |

0,24 |

29,43 |

|

81 |

Дагестан |

90,76 |

7,28 |

0,27 |

0,26 |

0,17 |

0,38 |

0,31 |

0,12 |

29,69 |

|

82 |

Чечня |

91,44 |

4,62 |

0,25 |

0,54 |

0,75 |

0,51 |

0,32 |

1,18 |

29,89 |

|

83 |

Тыва |

91,98 |

3,51 |

1,71 |

1,09 |

0,28 |

0,21 |

0,27 |

0,25 |

30,09 |

|

84 |

Республика Крым |

92,15 |

2,20 |

1,81 |

1,65 |

0,48 |

0,26 |

0,21 |

0,19 |

30,16 |

|

85 |

Кабардино-Балкария |

93,38 |

4,15 |

1,03 |

0,23 |

0,24 |

0,34 |

0,24 |

0,25 |

30,60 |

Анализ показал, что интервал между крайними значениями составляет около 10 расчетных единиц. Самая большая конкурентность наблюдается в Хабаровском крае, а наименьший уровень политической борьбы оказался в Кабардино-Балкарской Республике. В целом внизу списка находятся кавказские регионы, что говорит о большом преимуществе там президента Владимира Путина. Также низким значением отличилась Республика Крым, где практически не получилось соревнования между кандидатами. Лидерами в конкурентности стали области и края, удаленные от центральной части России, однако интересно то, что именно Москва показала напряженную борьбу, пусть не за победу, но как минимум за 3-е место, где Ксения Собчак и Григорий Явлинский смогли успешно навязать борьбу Владимиру Жириновскому. Понятно, что в настоящих условиях победитель фактически был известен еще до выборов, однако показатель конкурентности показывает локальную коллизию между кандидатами, что также является важным отражением избирательного поведения на территории.

Теперь в соответствии с главной задачей исследования проанализируем зависимость уровня конкурентности от электоральной активности граждан, выраженной через явку избирателей, представленной в таблице в порядке возрастания (таблица 2).

Таблица 2 – Данные для определения влияния электоральной активности

|

на рассчитанный показатель конкурентности выбо |

ров [5, с. 101] |

||

|

№ п/п |

Субъект |

Явка |

Конкурентность |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Иркутская область |

55,70 |

23,49 |

|

2 |

Карелия |

57,20 |

23,23 |

|

3 |

Новгородская область |

57,30 |

23,15 |

|

4 |

Тверская область |

57,58 |

23,83 |

|

5 |

Забайкальский край |

57,99 |

23,07 |

|

6 |

Ивановская область |

58,55 |

22,79 |

|

7 |

Архангельская область |

59,20 |

24,01 |

|

8 |

Томская область |

59,27 |

22,74 |

|

9 |

Москва |

59,94 |

22,41 |

|

10 |

Еврейская АО |

60,25 |

21,70 |

|

11 |

Красноярский край |

60,34 |

23,76 |

|

12 |

Республика Коми |

60,40 |

22,72 |

|

13 |

Новосибирская область |

60,41 |

22,77 |

|

14 |

Астраханская область |

60,42 |

24,81 |

|

15 |

Омская область |

60,49 |

21,72 |

|

16 |

Костромская область |

60,51 |

21,93 |

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

17 |

Приморский край |

61,12 |

21,10 |

|

18 |

Сахалинская область |

61,22 |

21,44 |

|

19 |

Смоленская область |

61,27 |

23,50 |

|

20 |

Курганская область |

61,74 |

23,48 |

|

21–65 |

*** |

||

|

66 |

Ставропольский край |

73,85 |

26,01 |

|

67 |

Адыгея |

74,31 |

26,25 |

|

68 |

Бурятия |

75,20 |

23,66 |

|

69 |

Башкортостан |

75,45 |

24,95 |

|

70 |

Чувашия |

76,22 |

24,85 |

|

71 |

Татарстан |

77,42 |

26,47 |

|

72 |

Мордовия |

77,86 |

27,67 |

|

73 |

Краснодарский край |

77,87 |

26,25 |

|

74 |

Тюменская область |

78,93 |

25,64 |

|

75 |

Брянская область |

79,71 |

26,32 |

|

76 |

Ингушетия |

81,96 |

26,77 |

|

77 |

Чукотский АО |

82,28 |

26,56 |

|

78 |

Кемеровская область |

83,23 |

27,67 |

|

79 |

Карачаево-Черкесия |

87,41 |

28,50 |

|

80 |

Дагестан |

87,48 |

29,69 |

|

81 |

Северная Осетия |

89,99 |

26,33 |

|

82 |

Чечня |

91,54 |

29,89 |

|

83 |

Кабардино-Балкария |

91,80 |

30,60 |

|

84 |

Ямало-Ненецкий АО |

91,90 |

27,73 |

|

85 |

Тыва |

93,66 |

30,09 |

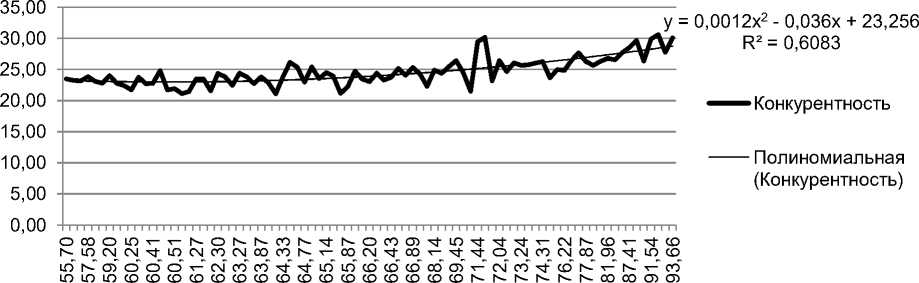

Анализ влияния явки избирателей на уровень конкуренции между политическими силами выявим с помощью корреляционно-регрессионного анализа, который показал полиномиальную зависимость 2-го порядка между двумя факторами (рисунок 1) [6, с. 132].

Конкурентность

Рисунок 1 – Зависимость конкурентности президентских выборов 2018 г. от явки избирателей

Коэффициент детерминации является средним (0,6), однако с моделью можно работать, поскольку автокорреляция и гетероскедастичность в данной зависимости отсутствуют, а коэффициент аппроксимации равен 4,17. Допустимым считается коэффициент аппроксимации не выше 10, поэтому данный расчетный показатель является положительным. Также по рисунку можно заметить, что линия тренда действительно описывает определенное влияние электоральной активности на конкурентность выборов с некоторыми исключениями.

Для того чтобы сделать практический вывод к исследованию, рассмотрим, в силу каких причин обозначается такая ситуация, когда при увеличении явки снижается уровень конкуренции на выборах (как было описано ранее, увеличение числового показателя на практике обозначает уменьшение конкуренции между кандидатами). Для анализа теперь будет использован не рассчитанный параметр конкурентности, а непосредственно результаты выборов, выражающиеся в проценте голосов за кандидатов, т. е. рассмотрим, существует ли такая зависимость, когда при увеличении уровня явки результаты участников президентской кампании имеют четкий тренд.

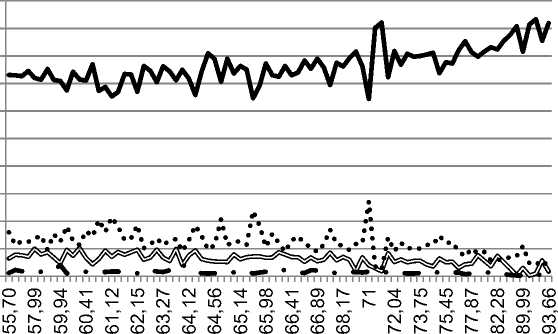

В данном случае выборка состоит не из восьми, а из четырех выдвиженцев, набравших большее количество голосов (Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак), поскольку остальные претенденты на высший государственный пост набрали небольшую долю и их результаты не могут значительно повлиять на потенциальную зависимость. Результаты анализа представлены на рисунке 2.

^^^^^^^^^ Владимир Путин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Ксения Собчак

Рисунок 2 – Зависимость показателей полученных кандидатами процентов голосов от уровня явки на президентских выборах 2018 г.

Анализ показал, что на практике существует тенденция зависимости между уровнем явки на выборах и процентными результатами кандидатов именно на том участке графика, где электоральная активность имеет высокие значения приблизительно от 75 %. Для аномально высоких процентных показателей активности существует тенденция. Чем выше явка, тем больше голосов отдано на избирательных участках за Владимира Путина и меньше за Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Ксению Собчак.

Учитывая найденную зависимость конкурентности от уровня явки и найденный тренд высокого процента голосов за действующего президента на избирательных участках с высокими процентными показателями электоральной активности, можно сделать вывод, что уровень конкуренции получается высоким именно тогда, когда меньшее количество граждан участвует в голосовании. И наоборот: чем больше людей приходят на выборы, тем меньше наблюдается конкуренция между кандидатами.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие практические выводы об особенностях электорального поведения российских избирателей.

-

1. Российские граждане показывают преимущественно не очень высокую явку на выборах. Фактор аполитичности, и в частности игнорирования выборов, имеет место в обществе, однако если такой пассивный электорат все-таки идет на избирательные участки, то чаще всего голосует за действующую власть, которая уже зарекомендовала себя. Как показывают опросы общественного мнения, проводимые различными организациями, граждане, несмотря на нестабильную внешнюю обстановку и экономические проблемы, все равно доверяют Владимиру Путину. Например, ВЦИОМ в последнем исследовании огласил процент граждан, одобряющих работу нынешнего лидера, – 82 % [7].

-

2. Большое количество граждан не проявляют сильного интереса к политике и, если принимают участие в выборах, избирают действующего президента на основе внутренних предпочтений, которые часто выражаются в том, что альтернативные кандидаты недостаточно проявляют себя. В последней президентской кампании участие принимали восемь кандидатов, которые имели различные политические взгляды и программы. Однако многие из них не преодолели даже барьер в 1 %. Это происходит потому, что при всей демократизации избирательного законодательства (снижение количества необходимых подписей для регистрации кандидатом в президенты, сокращение минимального количества членов партии до 500 человек) президентская кампания не получила действительно авторитетных лиц, способных хоть как-то конкурировать за высший пост [8; 9]. Либерализация привела лишь к участию в выборах людей, основной деятельностью которых не является политика. Например, Павел Грудинин, Борис Титов и Максим Сурай-кин больше известны как представители бизнеса, Ксения Собчак воспринимается населением в качестве представителя медиапространства, Сергей Бабурин на данный момент занимается преподавательской деятельностью. В итоге аполитичный избиратель, не наблюдая альтернативы, голосовал за Владимира Путина, что ассоциировалось со стабильностью.

-

3. Тренд, когда с увеличением явки повышается процент голосов за действующую власть, может свидетельствовать как о фальсификации, так и об административном ресурсе в некоторых регионах с аномально высокой электоральной активностью [10, с. 104]. Однако в последние годы этот фактор все менее обсуждается. Например, даже сами кандидаты в президенты на выборах 2018 г. не высказывали значительных претензий о нарушениях. Более того, сама власть в лице Центральной избирательной комиссии проводит грамотные реформы, действительно повышающие честность избирательных кампаний. В 2012 г. на выборах президента впервые были установлены веб-камеры на избирательных участках. Также с 2017 г. отменены открепительные удостоверения, чтобы избежать многочисленных фальсификаций с ними.

-

4. Избирательное поведение чаще всего является коллективным, а особенно такие тенденции сильны на территориях, где существует большой процент сельского населения. В таких случаях граждане более склонны коллективно принимать решение, за кого голосовать на выборах. Данную закономерность можно наблюдать как раз в кавказских республиках, где население действительно поддерживает Владимира Путина. Здесь проявляется своеобразное общинное мышление и поведение, поэтому статистическая закономерность между явкой на выборы, конкурентностью и результатом голосования показывает тренд увеличения поддержки действующей власти.

В итоге на данный момент страна нуждается в новых политических лидерах, которые смогли бы зарекомендовать себя и заслужить как минимум внимание избирателей. Главная проблема заключается именно в отсутствии альтернативы. Составить весомую конкуренцию в борьбе за высший политический пост вряд ли возможно, но заслужить доверие электората не является невыполнимой задачей. Для этого нужно заниматься политикой не только в период избирательной кампании, но и на протяжении всего промежутка времени между выборами.

Ссылки:

(дата обращения: 16.08.2018).

Казань, 2017. 182 с.

Список литературы Анализ влияния электоральной активности на конкурентность выборов в России

- Allen T.J. Exit to the right? Comparing far right voters and abstainers in Western Europe // Electoral Studies. 2017. Vol. 50, iss. 5. P. 103-115. DOI: 10.1016/j.electstud.2017.09.012

- Schelker M., Schneiter M. The elasticity of voter turnout: Investing 85 cents per voter to increase voter turnout by 4 percent // Electoral Studies. 2017. Vol. 49, iss. 3. P. 65-74. DOI: 10.1016/j.electstud.2017.07.005

- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: в 2 т. М., 2006. 656 с.

- Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cikrf.ru/ (дата обращения: 16.08.2018).

- Волкова Н.В., Дудочников А.И. Факторы электоральной активности граждан в период выборов в субъектах РФ. Казань, 2017. 182 с.

- Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М., 2010. 311 с.

- Наказание за неучастие в выборах в зарубежных странах [Электронный ресурс] // РИА Новости (информационное агентство). 2014. 29 июня. URL: https://ria.ru/spravka/20140626/1013682909.html (дата обращения: 16.08.2018).

- О выборах Президента Российской Федерации: федер. закон от 10 янв. 2003 г. № 19-ФЗ (действующая редакция).

- О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 22 февр. 2014 г. № 20-ФЗ.

- Новиков Д.В. Институт выборов в системе российского политического монополизма // Приволжский научный вестник. 2013. № 9 (25). С. 102-108.