Анализ внутренней структуры археологических нумизматических коллекций XVIII века, происходящих из Новосибирского Приобья и сопредельных территорий

Автор: Горохов Сергей Валерьевич, Бородовский Андрей Павлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования соотношения архивных данных об объемах чеканки монет в Российской империи с данными об их находках в Новосибирском Приобье и сопредельных территориях. Источниковая база представлена 200 монетами (денги и полушки), выпущенными в 1730-1799 гг., которые собраны краеведами на территории нескольких десятков населенных пунктов и хранятся в частных коллекциях. Архивные данные содержатся в монографии В. В. Узденикова, в которой обобщены данные по всем монетным дворам Российской империи. Сравнение архивных и археологических данных показало, что в каждый конкретный год процентное соотношение денег и полушек по архивным материалам существенно отличается от пропорций по археологическим данным. Выявленные несоответствия связаны, вероятнее всего, с тем, что на исследуемую территорию поступило в обращение непропорционально малое (или большое) количество денег или полушек определенных годов чеканки. Зафиксированная ситуация не могла сложиться путем естественного проникновения денег на исследуемую территорию в ходе обычного оборота монет при хозяйственной деятельности, но вполне возможна при централизованном завозе, например, для выплаты жалованья государственным служащим. Со временем распределение монет по годам не выравнивалось в соответствии с объемом чеканки, вероятно, по причине территориальной «замкнутости» денежного обращения Новосибирского Приобья и сопредельных регионов (возможно, Сибири в целом), что является свидетельством изолированности исследуемого региона от рынков европейской части Российской империи. Выявленные аномалии позволяют поставить вопрос об особенностях экономических связей между Новосибирским Приобьем и основной частью страны в XVIII в.

Новосибирское приобье, нумизматика, полушка, денга, объем чеканки монет, денежный оборот

Короткий адрес: https://sciup.org/147219587

IDR: 147219587 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Анализ внутренней структуры археологических нумизматических коллекций XVIII века, происходящих из Новосибирского Приобья и сопредельных территорий

Важным аспектом изучения денежного обращения и экономических процессов на определенной территории в древности является выяснение характера соотношения археологических нумизматических коллекций с объемом и структурой эмиссии монет. Для региона Новосибирского Приобья XVIII в. такая работа ранее не выполнялась. Это связано с необходимостью располагать коллек- цией монет по меньшей мере в несколько сотен экземпляров, которые были бы распределены достаточно равномерно по обширной территории.

Настоящая работа посвящена реконструкции характера денежного обращения в Новосибирском Приобье и на сопредельных территориях. Исследование включило в себя сравнение объемов чеканки монет опреде- ленных номиналов каждого года и структуры нумизматических коллекций, собранных на исследуемой территории; разработку гипотезы, объясняющей выявленные несоответствия, и оценку информационного потенциала интегрированного исследования археологических нумизматических коллекций и архивных данных по чеканке монет.

Археологическая часть источниковой базы представлена коллекциями краеведов Новосибирска, которые предоставили информацию, необходимую для проведения данного исследования, а также корпусом монет Умревинского острога, сформировавшегося в результате археологических раскопок памятника в 2002–2009 гг. и насчитывает 200 монет: 151 экз. номиналом «денга» и 49 экз. номиналом «полушка», отчеканенные 1 в период с 1730 по 1799 г. Экземпляры, выпущенные ранее 1730 г., достоинством более денги или с нечитаемым оттиском года, присутствующие в коллекциях в единичных экземплярах, не учитывались.

Архивная часть источниковой базы представлена монографией В. В. Узденикова «Объем чеканки российских монет на отечественных и зарубежных монетных дворах. 1700–1917», в которой собрана практически вся доступная информация об объеме чеканки денег и полушек на Красном (и Плащильная мельница на р. Яуза), Екатеринбургском, Сестрорецком, Аннинском, Временном (Плащильная мельница) монетных дворах (см. таблицу) [1995]. Денги и полушки Сузунского двора в исследовании не учитывались, так как его продукция имела хождение преимущественно на территории Сибири; учет изготовленных монет велся не по количеству штук того или иного достоинства, а по совокупной стоимости без разделения по номиналам, что не позволяет корректно сопоставлять данные Сузунского монетного двора с данными по другим центрам эмиссии.

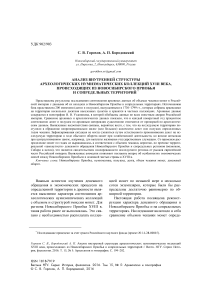

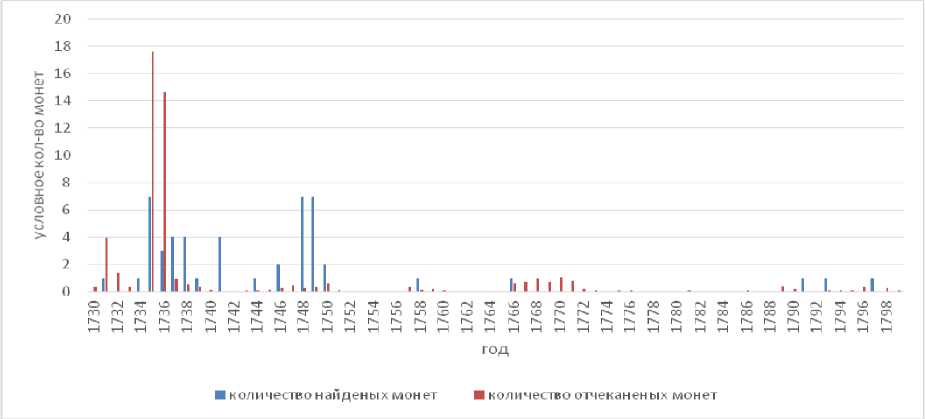

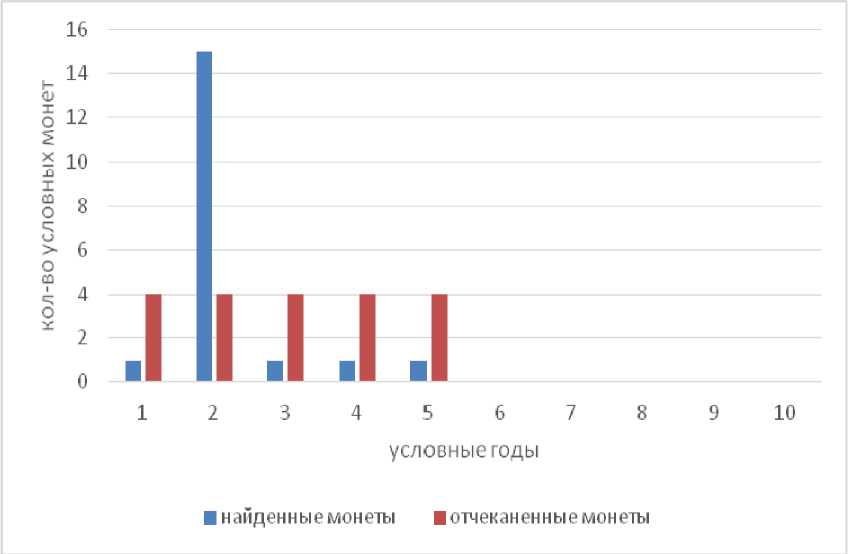

Для сравнения количественных данных по археологическим и архивным источникам необходимо привести их значения к одному порядку. Для этого сумма всех отчеканенных монет каждого номинала была разделена на количество всех монет того же номинала из археологических коллекций, после чего сумма всех выпущенных монет определенного года соответствующего номинала была разделена на полученное значение (рис. 1).

Эмиссия денег в Российской империи в исследуемый период велась не постоянно и неравномерно в количественном отношении. Можно выделить пять основных периодов чеканки полушек: 1) 1730–1733 гг.; 2) 1735–1740 гг.; 3) 1745–1751 гг.; 4) 1757– 1759 гг.; 5) 1766–1772 гг. В 1789, 1790, 1796 и 1798 гг. полушки также чеканились, но в незначительных количествах. Основная масса монет данного номинала изготовлена в 1731, 1735 и 1736 гг. – 74 % (см. таблицу, рис. 1, а ).

Выделяется четыре основных периода чеканки денег: 1) 1730–1731 гг.; 2) 1735– 1740 гг.; 3) 1743–1754 гг.; 4) 1766–1772 гг. В 1757, 1759, 1789, 1790, 1793, 1795 и 1798 гг. выпуск продолжался, но в незначительных количествах. Основная масса монет данного номинала выпущена с 1731 по 1754 г. – 94 % (см. таблицу, рис. 1, б ).

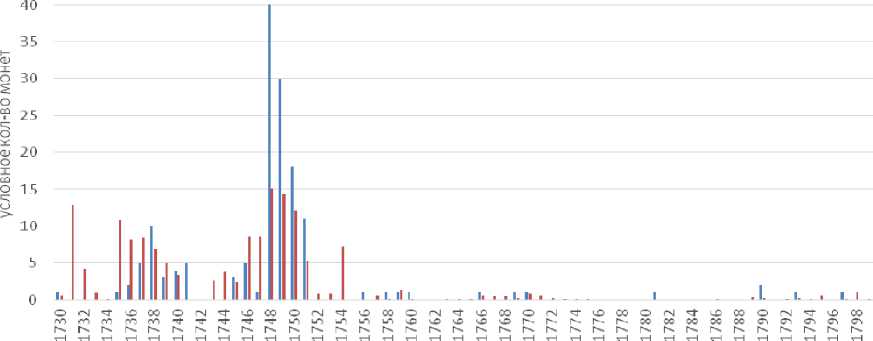

Из приведенных данных следует, что изготовление полушек и денег происходило в один год на одних и тех же монетных дворах. Следовательно, можно ожидать, что и поступление монет этих номиналов в оборот происходило параллельно и в количестве, соответствующем пропорциям при чеканке, так как монеты данных номиналов терялись владельцами в тех же пропорциях, что и чеканились (отношение количества отчеканенных денег к полушками – 2,86 : 1, найденных – 3,08 : 1). Однако для территории Новосибирского Приобья и сопредельных районов этот прогноз не оправдывается. На рис. 3 представлено соотношение исследуемых номиналов по архивным и археологическим данным. Значения получены путем деления количества изготовленных денег на сумму экземпляров выпущенных полушек в каждый год. Исключением являются 1735 и 1736 гг., так как в это время количество отчеканенных полушек превышало количество изготовленных денег, поэтому делимое и делитель поменялись местами для обеспечения сопоставимости результатов. С количественными данными из археологических коллекций проведена аналогичная операция. По найденным монетам представлены значения только для тех годов,

Объемы чеканки монет на монетных дворах Российской империи в 1730–1799 гг.

|

Год на монете |

Красный монетный двор |

Красный монетный двор и Плащильная мельница на р. Яуза |

Екатеринбургский монетный двор |

Сестрорецкий монетный двор |

Аннинский монетный двор |

Временный монетный двор – Плащильная мельница |

Общий объем чеканки |

|||||||

|

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

|

|

1730 |

3228000 |

1616000 |

3228000 |

1616000 |

||||||||||

|

1731 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1732 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1733 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1734 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1735 |

57212000 |

100092000 |

57212000 |

100092000 |

||||||||||

|

1736 |

10219820 |

80133704 |

33436000 |

3155600 |

43655820 |

83289304 |

||||||||

|

1737 |

7397768 |

1304720 |

37015425 |

3924188 |

44413193 |

5228908 |

||||||||

|

1738 |

36542510 |

2856364 |

36542510 |

2856364 |

||||||||||

|

1739 |

937158 |

25466400 |

1799600 |

26403558 |

1799600 |

|||||||||

|

1740 |

17065800 |

810800 |

17065800 |

810800 |

||||||||||

|

1741 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1742 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1743 |

13684500 |

303600 |

13684500 |

303600 |

||||||||||

|

1744 |

20535340 |

419772 |

20535340 |

419772 |

||||||||||

|

1745 |

12688000 |

536000 |

12688000 |

536000 |

||||||||||

|

1746 |

45067600 |

1344000 |

45067600 |

1344000 |

||||||||||

|

1747 |

45355600 |

2296000 |

45355600 |

2296000 |

||||||||||

|

1748 |

4800000 |

74808000 |

1488000 |

79608000 |

1488000 |

|||||||||

|

1749 |

27940000 |

47920000 |

1880000 |

75860000 |

1880000 |

|||||||||

|

1750 |

15825200 |

1960000 |

48444000 |

1144000 |

64269200 |

3104000 |

||||||||

|

1751 |

27624000 |

576000 |

27624000 |

576000 |

||||||||||

|

1752 |

4004800 |

4004800 |

0 |

|||||||||||

|

1753 |

4200000 |

4200000 |

0 |

|||||||||||

|

1754 |

38320000 |

38320000 |

0 |

|||||||||||

|

1755 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1756 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1757 |

3068000 |

1508000 |

160800 |

321860 |

3228800 |

1829860 |

||||||||

|

1758 |

571207 |

535767 |

571207 |

535767 |

||||||||||

|

1759 |

4792000 |

1573880 |

1177120 |

6365880 |

1177120 |

|||||||||

|

1760 |

326 |

1175 |

326 |

1175 |

||||||||||

|

1761 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1762 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1763 |

100 |

100 |

0 |

|||||||||||

|

1764 |

5536 |

3 |

5536 |

3 |

||||||||||

Составлена С. В. Гороховым по: [Уздеников, 1995].

Окончание таблицы

|

Год на монете |

Красный монетный двор |

Красный монетный двор и Плащильная мельница на р. Яуза |

Екатеринбургский монетный двор |

Сестрорецкий монетный двор |

Аннинский монетный двор |

Временный монетный двор – Плащильная мельница |

Общий объем чеканки |

|||||||

|

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

денга |

полушка |

|

|

1765 |

500 |

500 |

0 |

|||||||||||

|

1766 |

2840800 |

3106800 |

2840800 |

3106800 |

||||||||||

|

1767 |

2623000 |

4311003 |

2623000 |

4311003 |

||||||||||

|

1768 |

2421720 |

5684280 |

2421720 |

5684280 |

||||||||||

|

1769 |

1450200 |

3777600 |

1450200 |

3777600 |

||||||||||

|

1770 |

4020000 |

6040000 |

4020000 |

6040000 |

||||||||||

|

1771 |

2910000 |

4470000 |

2910000 |

4470000 |

||||||||||

|

1772 |

1160000 |

960000 |

1160000 |

960000 |

||||||||||

|

1773 |

450600 |

197600 |

450600 |

197600 |

||||||||||

|

1774 |

20000 |

20000 |

0 |

|||||||||||

|

1775 |

507604 |

317607 |

507604 |

317607 |

||||||||||

|

1776 |

60000 |

0 |

60000 |

|||||||||||

|

1777 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1778 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1779 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1780 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1781 |

12 |

152 |

12 |

152 |

||||||||||

|

1782 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1783 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1784 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1785 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1786 |

572600 |

450400 |

572600 |

450400 |

||||||||||

|

1787 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1788 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1789 |

2009000 |

2037200 |

2009000 |

2037200 |

||||||||||

|

1790 |

1235000 |

1018800 |

88204 |

1323204 |

1018800 |

|||||||||

|

1791 |

0 |

0 |

||||||||||||

|

1792 |

49840 |

49840 |

0 |

|||||||||||

|

1793 |

933200 |

14728 |

78600 |

947928 |

78600 |

|||||||||

|

1794 |

797400 |

9400 |

797400 |

9400 |

||||||||||

|

1795 |

3195400 |

70600 |

61920 |

3195400 |

132520 |

|||||||||

|

1796 |

260680 |

1302000 |

0 |

1562680 |

||||||||||

|

1797 |

130340 |

130340 |

0 |

|||||||||||

|

1798 |

5194200 |

1510000 |

5194200 |

1510000 |

||||||||||

|

1799 |

7000 |

11200 |

7000 |

11200 |

||||||||||

|

Итого |

248775966 |

9780092 |

10219820 |

80133704 |

386019760 |

55149939 |

160800 |

321860 |

152772 |

1442520 |

57212000 |

100092000 |

702541118 |

246920115 |

а

ГОД

■ количество найденых монет ■ количество отчеканеных монет

б

Рис. 1 . Соотношение количества отчеканенных и найденных монет: а – полушки; б – денги

Рис. 2 . Соотношение пропорций отчеканенных и найденных денег и полушек

когда выполняются два условия, а именно: в коллекции присутствуют экземпляры обоих номиналов и количество монет более трех, что в определенной мере позволяет исключить случайные флуктуации, вызванные малым количеством экземпляров в выборке.

Из рис. 2 видно, что в 1737–1739, 1746, 1748–1750 гг. соотношение найденных денег и полушек колеблется в интервале от 1,25 : 1 до 9 : 1, а отчеканенных – от 8,49 : 1 до 53,5 : 1. При этом в каждом из рассматриваемых годов доля отчеканенных монет превышает долю найденных в 2,3–13,4 раза. Это означает, что в археологической коллекции в исследуемые годы доля полушек существенно выше, чем среди изготовленных монет. Этот же вывод справедлив и для 1735 г. Лишь в 1736 г. соблюдаются пропорции как среди отчеканенных монет, так и в археологической коллекции.

Можно привести ряд аргументов, которые способны поставить под сомнение полученные результаты. Далее разберем, на наш взгляд, наиболее существенные из них.

Вывод, который справедлив для указанных годов чеканки, может оказаться невер- ным для других годов исследуемого периода. Либо пропорции отчеканенных и найденных монет по номиналам окажутся в эти периоды равными, либо результат будет противоположным – доля денег в археологических коллекциях окажется выше. Во-первых, если пропорции окажутся равными, то это не отменяет существенных диспропорций в другие годы, что требует содержательного объяснения наблюдаемого факта. Во-вторых, если доля денег в археологических коллекциях окажется выше, то это лишь подтвердит основной вывод исследования, о котором речь пойдет далее. В-третьих, можно суммировать данные по 1730–1734, 1740–1745, 1747 и 1751 гг. На 20 найденных монет «денга» приходится две полушки, т. е. соотношение 10 : 1, что полностью соответствует данным по 1737–1739, 1746, 1748–1750 гг. После 1751 г. на 48 лет приходится лишь 17 монет обоих номиналов, что не позволяет учесть этот период в исследовании из-за недостаточности данных.

Полушки теряли чаще, так как размеры и ценность этой монеты меньше. Случайная

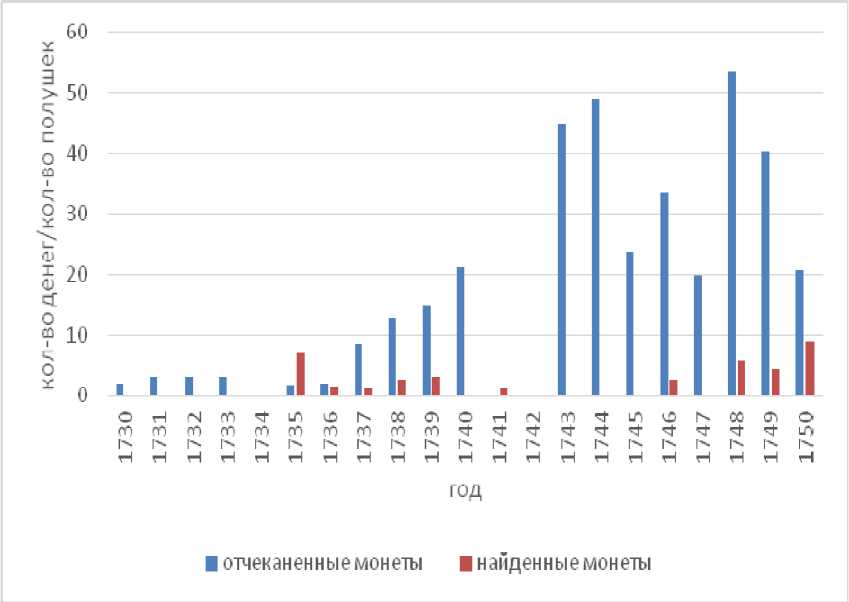

Рис. 3 . Условная модель распределения по годам отчеканенных и найденных монет в случае их изготовления чеканом с одним годом в течение нескольких лет

утрата обоих номиналов происходила с одинаковой частотой, доказательством чему служит соотношение отчеканенных и найденных монет – соответственно 2,86 : 1 и 3,08 : 1 (денги теряли даже несколько чаще).

Архивные данные по объему чеканки монет в тот или иной год не могут быть абсолютно надежными, на что указывает В. В. Уздеников. В частности, это может быть вызвано следующими факторами. Прежде всего, отчетный период у монетных дворов часто начинался не 1 января, а достаточно произвольно. При этом чеканка монет с обозначением нового года могла начинаться не 1 января, а с любой даты нового года. Наконец, следует отметить, что с наступлением нового года штемпель не менялся (содержал цифровое обозначение предыдущего года), но сами отчеканенные монеты были учтены, как изготовленные в новом году [Уздеников, 1995]. Данные факторы должны отразиться на гистограммах (см. рис. 1, б; 2) в виде модели, представленной на рис. 3 (значительное превышение в один из годов количества найденных монет определенного номинала над выпущен- ными, за которым следует один год или несколько лет с преобладанием числа отчеканенных монет над найденными. Если действуют факторы 1 и 2, то перед первым годом может быть еще один год с превышением числа изготовленных монет над найденными). С некоторой натяжкой в представленную модель укладывается только денга в период с 1747 по 1754 г. (см. рис. 1, б). Просуммируем данные по эмиссии и найденным монетам за указанный период: 64 отчеканенные монеты и 100 найденных (1 : 1,56). Во-первых, по-прежнему наблюдается существенное превышение археологических находок над отчеканенными монетами, во-вторых, это не оказывает влияния на основной вывод исследования, так как если даже рассматривать данный период в целом (без дифференциации по годам), то отношение отчеканенных денег к полушкам будет 39,15 : 1, а отношение найденных – 6,25 : 1.

Соотношение количества отчеканенных денег и полушек в целом по выборке составляет примерно 3 : 1, а в рассматриваемые годы соответствующие пропорции всякий раз значительно превышают средние значения. Данный факт обусловлен особенностями чеканки полушек. В 1735 и 1736 гг. было выпущено 183 381 304 экз., т. е. 66 % всех монет данного номинала, поэтому среднее по выборке соотношение отчеканенных денег и полушек определяется этими двумя годами. Таким образом, рассмотренные выше факторы не влияют на основной вывод исследования.

Обращает на себя внимание существенное превышение количества найденных монет над количеством отчеканенных одновременно в 1748–1751 гг. для денег и в 1748–1750 гг. для полушек. При этом отношение найденных денег к отчеканенным составляет 2,15 : 1, а полушек – 14,16 : 1, что еще раз демонстрирует систематическое превышение относительной доли полушек над денгами.

Сравнение структуры нумизматических коллекций, происходящих с территории Новосибирского Приобья, и архивных данных по объемам чеканки монет в Российской империи в 1730–1799 гг. показало, что существует несоответствие между сопоставляемыми данными, которое лежит за гранью случайных колебаний. За выявленными расхождениями стоят некие процессы, которые протекали в XVIII в. в Новосибирском При-обье и на сопредельных территориях в области оборота денежных средств (экономики) и финансовых взаимоотношений с центральными органами власти. При естественном обороте монет в ходе хозяйственной деятельности процентное распределение утерянных монет двух самых малых номиналов должно соответствовать их долям при чеканке. За существенным искажением этих пропорций стоят некие факты исторической действительности. Вероятно, денги и полушки поступали в Новосибирское Приобье и сопредельные территории централизованно для выплаты жалованья служилым людям. При этом по какой-то причине доля полушек в этой денежной массе была существенно выше, чем при чеканке. Оборот монет носил замкнутый характер, так как отсутствовала связь с денежным обращением в европейской части империи, что могло бы привести к сглаживанию диспропорций. Территориальная ограниченность оборота монет также свидетельствует и о замкнутости местного рынка.

Для подтверждения или опровержения выдвинутых гипотез необходимо расширить источниковую базу и территориальный охват. Интеграция нумизматических и археологических данных в рамках одного исследования позволит существенно уточнить относительные объемы находившихся в обороте монет в масштабе всей страны, что даст должную оценку информационному потенциалу как археологических материалов, так и архивных данных, по объемам чеканки монет.

Список литературы Анализ внутренней структуры археологических нумизматических коллекций XVIII века, происходящих из Новосибирского Приобья и сопредельных территорий

- Уздеников В. В. Объем чеканки российских монет на отечественных и зарубежных монетных дворах. 1700-1917. М.: Межнумизматика, 1995. 168 с