Анализ возможностей и потребностей регионального развития на примере Тверской области

Автор: Габделов Абай

Статья в выпуске: 1 (38) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье изложен аналитический материал по исследованию вектора развития Тверской области Российской Федерации и указаны проблемы, которые ожидаются в долгосрочной перспективе при сохраняемой динамике развития области.

Региональное развитие, проектирование и управление, качество окружающей среды, уровень жизни, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14122133

IDR: 14122133 | УДК: 314.17

Текст научной статьи Анализ возможностей и потребностей регионального развития на примере Тверской области

Актуальность проблемы

Актуальность проблемы мониторинга и анализа возможностей и потребностей регионального развития связана с тем, что современное общество до сих пор с нарастающей силой разрушает баланс между развитием экономики, окружающей природной среды и социума. В погоне за прибылью, предприятия создают технологии с низким коэффициентом полезного действия, которые приводят к деградации флоры и фауны. Деградация флоры и фауны привела к истреблению некоторых видов животных. Сиюминутная прибыль предпринимателей и чиновников привела человечество в конце XX – начале XXI века к глобальным энергетическим и финансовым кризисам. Таким образом, стало понятно, что обеспечение регионального развития, устойчивого регионального развития, связано не только с экономическим ростом, но и с экологической и социальной безопасностью. Вместе с тем, имеется необходимость системного подхода к региональному развитию, который мог бы удовлетворить неисчезающие потребности не только предприятия, но и отрасли, региона, страны и человека в частности.

На 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году были одобрены концепция и принципы устойчивого развития общества, подготовленные Международной комиссией по окружающей среде и развитию. Предполагалось, что каждая страна и регион самостоятельно разрабатывает концепцию и программу перехода к устойчивому развитию.

Но есть проблема! Современные аналитики в сфере экономики и экологии не владеют достоверной статистической информацией о развитии страны или конкретной отрасли. Работая в государственных структурах, автором была изучена проблематика действующих подходов к мониторингу и анализу статистических данных в регионе.

Отсутствие достоверной, полной информации о хозяйствующих субъектах приводит к неверному планированию ключевых индикаторов, ошибочным представлениям о развитии областей и страны в целом.

В целом актуальность регионального развития, качество его планирования и осуществление контроля необходимо во все времена и в любом пространстве.

Существуют разные методы в построении вектора развития государства с применением разнообразных ключевых индикаторов (внутренний валовой продукт, уровень выбросов углекислого газа в атмосферу, платежеспособность населения, лучший индекс жизни и т.д. и т.п.). Автор опирается на индикаторы самых влиятельных и крупномасштабных организаций (Таблица №1), придуманных человечеством ([1] – [4]):

-

1) Официальный сайт Международного валютного фонда (далее – МВФ);

-

2) Официальный сайт Всемирного банка (далее – ВБ);

-

3) Официальный сайт Организации объединенных наций (далее – ООН);

-

4) Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития

(далее – ОЭСР);

Таблица 1. Основные задачи и индикаторы международных организаций

|

Организация |

Основные задачи |

Основные индикаторы |

|

МВФ |

|

заимствования;

|

|

ВБ |

Финансирование Всемирного банка обеспечивается за счет собственного капитала, |

|

|

а также средств, привлеченных банком от его членов. |

||

|

ООН |

|

ресурсов (в % от утвержденных запасов)

душу населения |

|

ОЭСР |

|

эффективность;

политические ресурсы. |

Исходя из данных в таблице №1, мы видим индикаторы, выраженные в денежных единицах, процентах, процентных ставках и другие. Обилие индикаторов, входящих в систему, затрудняет их использование во многих странах в связи с отсутствием необходимых статистических данных. Помимо этого, отсутствует возможность сопоставить их между собой.

К примеру, содействие мировой торговле у МВФ, понимается как гибель производства в развивающихся регионах, оказание помощи странам-членам МВФ в исправлении дефицита их платёжного баланса срабатывает как «взять чужое на определенное время и отдать свое навсегда»;

ООН мерит устойчивое развитие посредством 132 индикаторов, в методологии ОЭСР применяются показатели, не согласующиеся друг с другом.

В связи с чем, мы понимаем, что к реальному развитию регионов ни одна организация не ведет. Отсутствует методология мониторинга, анализа и моделирования развития регионов.

В состав вышеуказанных организаций входит и Российская Федерация.

Однако в ходе Послания Президента Федеральному Собранию В.В.Путин утвердил разработку проекта национальных целей развития России на период до 2024 года:

-

1) увеличение народонаселения;

-

2) повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году;

-

3) повышение уровня жизни граждан;

-

4) вхождение в число пяти крупнейших экономик мира. Рост ВВП на душу населения в 1,5 раза до конца 2024 года

По итогам первого полугодия 2017 года Россия занимала 35 место в рейтинге ВБ и 11 место в рейтинге МВФ. На сегодняшний день в Российской Федерации действует 44 государственных программ развития страны.

После конференций Рио-1992 и Йоханнесбург-2002 в Российской Федерации был разработан ряд государственных документов в области развития национальной стратегии устойчивого развития, в частности:

— Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития (1994);

— Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»;

— Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999–2001 гг.

— Экологическая Доктрина Российской Федерации (2002);

-

— Национальная Стратегия и Основные направления Национального Плана действий по сохранению биоразнообразия (2001);

-

— Национальные стратегии и планы действий (включая программы по сохранению редких видов, развитию системы охраняемых природных территорий, реализации требований конвенций «О биологическом разнообразии», Рамсар, СИТЕС и др.);

-

— Обзор национальных приоритетов охраны живой природы России, одобренный МПР России и его территориальными органами (2003);

Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (2000);

-

— Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (до 2004 г.);

— Энергетическая стратегия Российской Федерации (2003) и др.

При этом в настоящее время в стране еще не обозначились рельефно перспективы обеспечения устойчивости окружающей среды за счет модернизации производства, сельского хозяйства и образования и просвещения населения в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды, что объясняется тем, переход к устойчивому развитию – долгосрочный процесс, и ключевые изменения начнут проявляться лишь в течение ближайших десятилетий.

Также Постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 15 апреля 2014 года утверждена Государственная программа «Экономическое развитие и развитие экономики», которая предусматривает повышение позиции страны в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» со 120 места в 2012 году до 20 места в 2018 году.

Вышесказанное побуждает автора к негативной оценке методологии мониторинга, анализа и моделирования развития страны, регионов и отраслей. Официальная статистика работает с классическими индикаторами, указанными на официальных сайтах МВФ, ВБ, ООН и ОЭСР, из которых невозможно увидеть целостную картину развития регионов.

Плюс ко всему существует ряд проблем в работе официальной статистики:

-

1) Сбор информации;

-

2) Актуализация информации на сайтах государственных органов;

-

3) Обмен данными;

-

4) Отсутствие отрицательной динамики индикаторов с указанием причин.

Анализ потребностей и возможностей регионального развития на примере

Возвращаемся к анализу классических индикаторов Тверской области согласно общепризнанным стандартам. В программе губернатора региона указан необъективный прогноз развития.

На официальном сайте Администрации Тверской области имеется паспорт программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2014-2019 годы». Также в источнике есть Распоряжение Правительства Тверской области № 475-рп от 24 сентября 2013 года «О стратегии социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года».

С учетом данной информации автор предполагал найти аналитическую информацию о недостающих производственных мощностях с необходимой эффективностью для развития региона. Но классический подход с ориентацией на указанные выше индикаторы не предлагает методологию на долгосрочное моделирование устойчивого развития страны.

Итак, паспорт региона на 2013 год:

-

1) М, численность населения убывает ежегодно на 0,5-0,6%;

-

2) ВРП 2012 года по отношению к предыдущему году снизился и составил 257 млрд. рублей;

Другие показатели развития по методологии Закона сохранения мощности в планировании Тверской администрации отсутствуют. Нет таких аналитических данных, как динамика продолжительности жизни, эффективности внедряемых технологий, качества жизни, качества окружающей среды и т.д.

Согласно стратегии развития Тверской области до 2030 года планируется достичь следующих результатов (Таблица № 2):

Таблица 2. Показатели стратегии на 2011-2030 годы

|

Индикаторы |

2011 год |

2012 год |

2013-2015 |

2016-2020 |

2020-2025 |

2026-2030 |

|

ВРП, млрд. рублей |

264,1 |

257 |

260,3 – 272,2 |

270,7 – 285,3 |

282,3 - 298,7 |

294,2 – 311,8 |

|

Численность населения, тыс.человек |

1346,1 |

1338,1 |

1329,5 -1315 |

1305,8 - 1286 |

1275-1245 |

1238-1210 |

Но согласно фактическим данным за период 2013-2015 годы результаты не были достигнуты. Имеется много разных объяснений по поводу достигнутых результатов. Но очевидно, что в программу закладывались классические методы развития регионов, которые не могут обеспечить рост неисчезающих потребностей общества и на сегодняшний день развитие области можно охарактеризовать только как энергосырьевое или экстенсивный рост. Такое развитие происходит за счет роста потребления при убывающих темпах численности населения и полезной мощности.

16 июня 2017 года в ходе ежегодного всемирного Астанинского экономического форума Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. сказал следующее: «ВВП не отражает долгосрочный характер экономической деятельности, не учитывает ущерб, наносимый окружающей среде, включая истощение природных ресурсов. Кроме того он не отражает качество жизни в той или иной стране. ВВП на душу населения не показывает реального благосостояния граждан, не учитывает расслоения населения по доходам…считаю, что на базе “Зеленого” ВВП и таких индексов, как Индекс человеческого развития, индекс лучшей жизни ОЭСР, мировое сообщество может принять обновленную методику расчета ВВП. Она должна адекватно отражать потребности в сбалансированном развитии стран».

Методология анализа

Научная школа устойчивого инновационного развития имени П.Г.Кузнецова разработала методологию по расчетам социально-экономических показателей в долгосрочной перспективе, основываясь на выдающихся открытиях С.А. Подолинского (труд в энергетическом измерении), Э.С. Бауэра (принцип устойчивой неравновесности), В.И. Вернадского (принцип эволюции живой и косной материи), П.Г. Кузнецова (инварианты сохранения и развития).

Данная научная база позволяет эффективно проектировать и управлять глобальным, региональным и локальным развитием.

Потоки энергии на входе и выходе системы находятся под контролем фундаментального закона сохранения мощности, общего закона природы, справедливого для открытых систем.

В соответствии с законом сохранения мощности полная мощность открытой системы (N) определяется как сумма полезной (активной) мощности (Р) и мощности потерь (G):

N = P + G, где N — полная мощность, P — полезная мощность, G — мощность потерь.

Рассмотрим базовые индикаторы подробнее.

Полная мощность (N)

Суммарное потребление энергоресурсов в единицах мощности или полная мощность (N) — мощность на входе или суммарное потребление энергоресурсов за определённое время (год, месяц, сутки), выраженное в единицах мощности (ГВт), включая:

-

• топливо для машин, механизмов и технологических процессов (нефть, газ, уголь, атомная энергия, солнечная энергия и др.);

-

• электроэнергию;

-

• продукты питания.

Полная мощность системы вычисляется по формуле:

k 3

N(t) = Nij(t), ji1

где N j1 (t), N j2 (t)...N j3 (t) — суммарное потребление j-го объекта управления:

N j1 (t) — суммарное потребление продуктов питания;

N j2 (t) — суммарное потребление электроэнергии;

N j3 (t) — суммарное потребление топлива.

Полезная мощность (Р)

Годовой совокупный произведённый продукт (Р) вычисляется по формуле:

P(t) = Nтоплива(t)·ηтоплива(t) + Nэлектроэнергии(t)·ηэлектроэнергии(t) + Nпрод. пит.(t)·ηпрод. пит.(t), где Nтоплива(t) — годовое потребление топлива в единицах мощности;

N электроэнергии (t) — годовое потребление электроэнергии в единицах мощности;

N прод. пит. (t) — годовое потребление продуктов питания в единицах мощности.

Измеряется в единицах мощности (ГВт).

В данной расчётной работе применяется среднее значение коэффициента полезного использования энергоресурсов на начальное время: топливо (для машин и технологических процессов) — 0,25; электроэнергия (для машин и технологических процессов) — 0,8; продукты питания (для человека, растений и животных) — 0,05.

Мощность потерь (G)

Наличие полной (N) и полезной (Р) мощностей дает возможность определить мощность потерь.

Мощность потерь (G) — разность между полной мощностью и полезной мощностью системы, выраженная в единицах мощности (ГВт).

Эффективность использования энергоресурсов (энергоэффективность)

Эффективность использования энергоресурсов ( ) — это отношение годового совокупного произведённого продукта в единицах мощности (полезной мощности Р) к годовому суммарному потреблению энергоресурсов в единицах мощности (полной мощности N) за тот же период:

Pt

Nt.

На основе базовых индикаторов выводятся интегральные индикаторы . В данной работе использованы такие из них как совокупный уровень жизни (U), качество окружающей природной среды (q) и качество жизни в единицах мощности (QL).

Совокупный уровень жизни

Совокупный уровень жизни (U) — это годовой совокупный произведённый продукт в единицах мощности на душу населения. Измеряется в кВт на человека.

Вычисляется по формуле:

U(t) =

Pt

Mt,

где Р(t) — совокупный произведённый продукт в единицах мощности (кВт) на время t;

М(t) — численность населения на время t.

Качество окружающей природной среды

Качество окружающей природной среды (q) — отношение мощностей потерь текущего и предыдущего года.

G t-

G

-

>1 — качество улучшается;

-

=1 — качество сохраняется;

-

<1 — качество ухудшается.

где G(t-1) — годовые потери мощности предыдущего периода (за время t-1); G(t) — годовые потери текущего периода (за время t).

Качество жизни

Качество жизни в единицах мощности (QL) — прямое произведение средней нормированной продолжительности жизни (Тн), совокупного уровня жизни (U) и качества окружающей природной среды (q). Измеряется в кВт на человека.

Вычисляется по формуле:

QL(t) = Тн(t)·U(t)·q(t), где Тн(t) — средняя нормированная на 100 лет продолжительность жизни на время t;

U(t) — совокупный уровень жизни на время t;

q(t) — качество окружающей природной среды на время t.

Нетрудно увидеть, что интегральные индикаторы являются проекцией закона сохранения мощности в ту или иную частную систему координат (социальную, экономическую, экологическую).

Таки образом, региональное развитие - это процесс сохранения неубывающих темпов роста производимой полезной мощности при не увеличении темпов потребляемой мощности, сокращении потерь мощности за счет воспроизводимых прорывных технологий и повышения качества управления всеми системами.

Результаты анализа

Оперируя официальными данными статистических источников Российской Федерации за период с 2002 по 2016 год, физическими и экономическими показателями, данными топливно-энергетического баланса и финансовых потоков страны, были выведены следующие показатели (Таблица № 3):

Таблица 3. Ключевые индикаторы развития Российской Федерации

|

Показатель |

2002 год |

2008 год |

2012 год |

2016 год |

|

ВВП, млрд. рублей |

8915,8 |

34330,3 |

50566,6 |

71416,2 |

|

М, изменение численности населения, тыс.человек |

145299,7 |

141950 |

143056,4 |

146674,5 |

|

Та, изменение продолжительности жизни, лет |

65,4 |

68,8 |

68,88 |

71,87 |

|

N, суммарное потребление энергоресурсов, ГВт |

1010,3 |

974,91 |

1076,14 |

1257,07 |

|

P, суммарное производство страны, ГВт |

296,82 |

286,69 |

317,14 |

369,35 |

|

G, годовые потери, ГВт |

713,48 |

688,23 |

759 |

887,72 |

|

ф, эффективность использования ресурсов, безразмерная величина |

29,38 |

29,41 |

29,47 |

29,38 |

|

U, совокупный уровень жизни, Вт/чел |

2,04 |

2,02 |

2,21 |

2,52 |

|

q, качество окружающей природной среды, безразмерная величина |

0,99 |

1,02 |

1,04 |

1,03 |

QL, качество жизни, Вт/чел 1,32 п 1,33 п 1,61 I 1,83 "I

На основании этих индикаторов мы можем представить картину сегодняшнего дня, но вопрос долгосрочного планирования на основании данных показателей главами регионов не ведется: даются недостоверные прогнозы, на основе которых пишутся экономические прогнозы, программы развития территорий, инноваций и прочее со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Дальше эти программы утверждаются на уровне страны и планирование заметно отличается от реальности.

Автором изучена Программа развития Тверской области до 2030 года. Данные официальной статистики не коррелируют с прогнозными данными в части экономического развития.

Исходя из Закона сохранения мощности, мы имеем следующие результаты развития области при текущих темпах развития:

По рассчитанным значениям годового суммарного потребления энергоресурсов (N), годового совокупного произведённого продукта (P), а также по значениям численности населения (M) из табл. 3 и средней продолжительности жизни (T) из статистических справочников определяются сложившиеся за 1998–2016 гг. темпы роста вышеперечисленных показателей для Тверской области (Таблица № 4).

Таблица 4. Темпы роста показателей Тверской области

|

1998 |

1999 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

Сред. |

|

|

ΔN, % |

- |

-6,41 |

-14,06 |

-7,98 |

3,05 |

3,22 |

9,90 |

-4,45 |

0,62 |

-1,27 |

3,66 |

3,12 |

15,36 |

4,19 |

|

ΔP, % |

- |

-6,47 |

-13,88 |

-8,29 |

3,04 |

3,16 |

9,78 |

-3,97 |

0,52 |

-1,35 |

3,57 |

3,04 |

15,28 |

0,34 |

|

ΔM, % |

- |

-1,27 |

-1,51 |

-1,71 |

-1,79 |

-1,48 |

-1,13 |

-1,13 |

-1,19 |

-1,01 |

-0,84 |

-0,78 |

-0,92 |

-1,08 |

|

ΔT, % |

- |

0,16 |

2,38 |

1,86 |

0,61 |

-1,21 |

0,92 |

1,70 |

0,00 |

1,66 |

0,44 |

0,98 |

0,16 |

0,3 |

Опираясь на значения средних темпов роста показателей из табл. 4 (выделены серым), можно осуществить прогнозирование развития Тверской области на период 2016–2030 гг. по сценарию сохранения существующих сложившихся темпов. Поскольку средние темпы ΔM имеют отрицательное значение (численность населения убывает), но в будущем возможно изменение ситуации к лучшему, примем их равными нулю (т.е. допустим, что численность населения в 2016–2030 гг. остаётся неизменной).

Граничные условия сценария сохранения существующих сложившихся темпов

-

1. Сохранение сложившихся среднегодовых темпов роста N.

-

2. Сохранение среднего сложившегосяуровня энергоэффективности φ.

Результаты

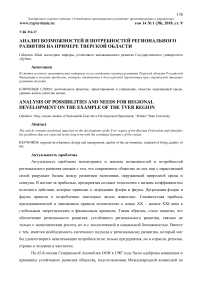

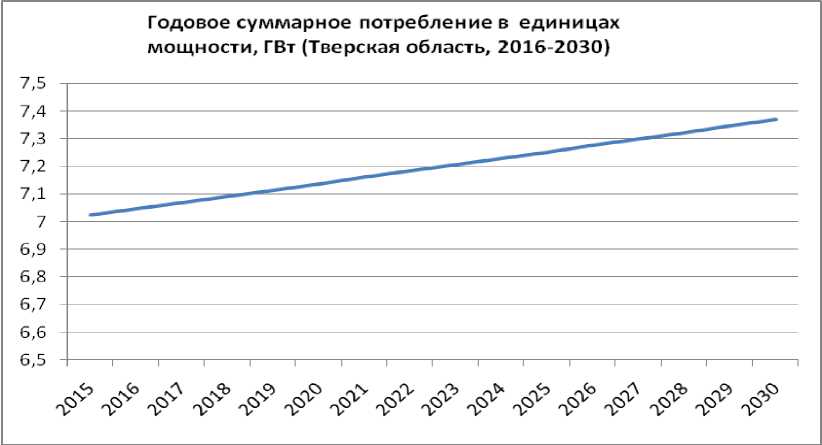

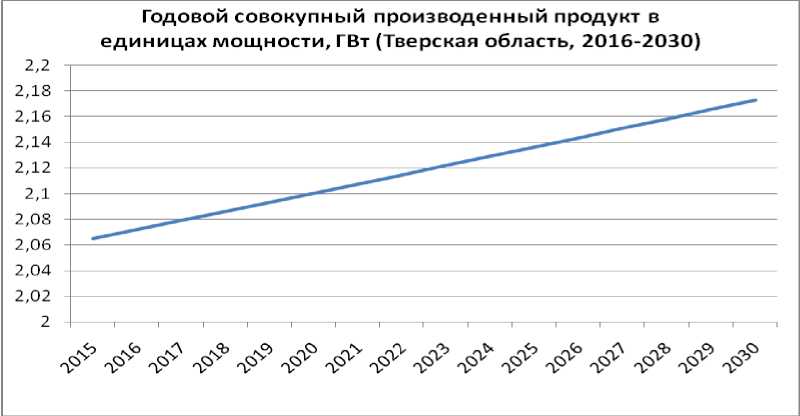

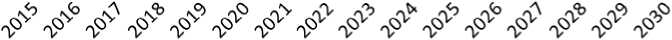

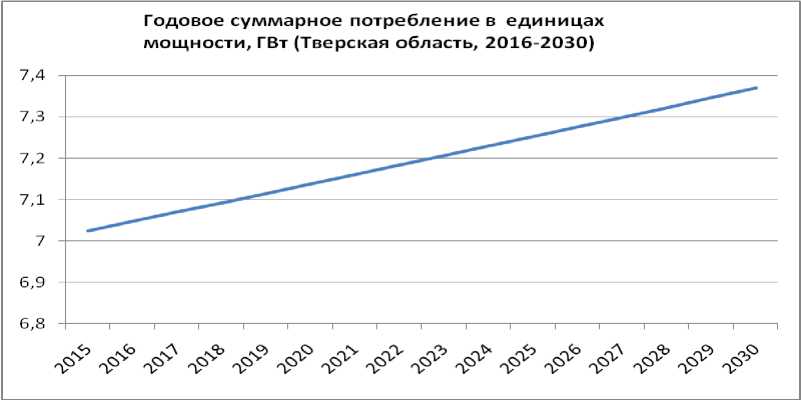

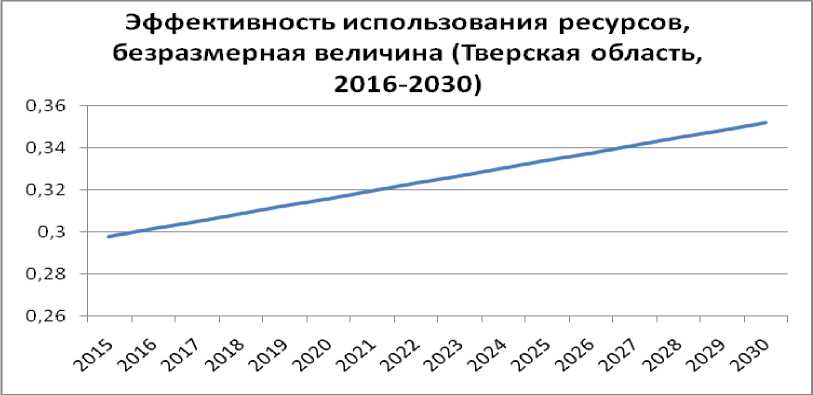

Ниже представлены результаты прогнозирования в виде таблица № 5 и графиков на рис. 1–4.Условные обозначения в таблице № 5:

N — годовое суммарное потребление энергоресурсов в единицах мощности;

P — годовой совокупный произведённый продукт в единицах мощности;

M — численность населения;

Tа — средняя нормированная продолжительность жизни (Tа = T/100);

G — годовые потери в единицах мощности;

-

φ — коэффициент эффективности использования энергоресурсов;

-

U — совокупный уровень жизни в единицах мощности;

-

q — качество окружающей природной среды;

QL — качество жизни в единицах мощности;

P реал. — реальный поток полезной мощности в денежном выражении.

Таблица 5. Прогноз развития области по сценарию сохранения сложившихся темпов

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 1. Годовое суммарное потребление ресурсов по Тверской области, сценарий сохранения

2,2

2,18

2,16

2,14

2,12

2,1

2,08

2,06

2,04

2,02

Годовой совокупный произведенный продукт в единицах мощности, ГВт (Тверская область, 2016-2030)

Рис. 2. Годовой совокупный произведенный продукт по Тверской области, сценарий сохранения

Эффективность ипользования ресурсов, безразмерная величина (Тверская область, 2016-2030)

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 3. Эффективность использования ресурсов по Тверской области, сценарий сохранения

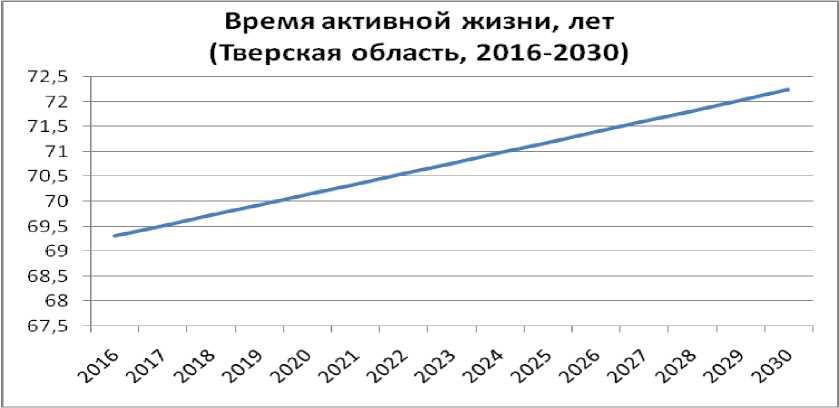

Рис. 4. Время активной жизни по Тверской области, сценарий сохранения

Прогноз устойчивого развития Тверской области

Теперь осуществим прогнозирование развития Тверской области по сценарию устойчивого инновационного развития (далее – УИР).

Граничные условия сценария устойчивого инновационного развития

-

1. Сохранение сложившихся среднегодовых темпов роста N.

-

2. Рост энергоэффективности φ, позволяющий достигнуть значения φ = 0,35 в 2030 году. В этом случае время удвоения φ составит 70 лет (т.к. темпы роста φ составят 1,02% в год).

Время удвоения показывает, за какое время при сложившихся темпах роста рассматриваемого показателя произойдет его удвоение; вычисляется по формуле:

-

τ уд. · ΔА ≈ 70,

где ΔХ — темпы роста рассматриваемого показателя А в процентах (%).

Таблица 6. Прогноз развития области по сценарию УИР

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 5. Годовое суммарное потребление ресурсов по Тверской области, сценарий УИР

Рис. 6. Эффективность использования ресурсов по Тверской области, сценарий УИР

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 7. Годовой совокупный произведенный продукт по Тверской области, сценарий УИР

Рис. 8. Время активной жизни по Тверской области, сценарий УИР

По результатам расчётов и построений можно оценить, как будет происходить развитие Тверской области в 2016–2030 гг. при условии перехода к устойчивому

инновационному развитию.

Сравнение сценариев

Сравним сценарии по нескольким показателям (P, φ, U, QL) на сводных графиках.

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 9. Сравнение сценариев, график 1

Рис. 10. Сравнение сценариев, график 2

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

Рис. 11. Сравнение сценариев, график 3

Рис. 12. Сравнение сценариев, график 4

Рис. 13. Сравнение сценариев, график 5

том 14 № 1 (38), 2018, ст. 9

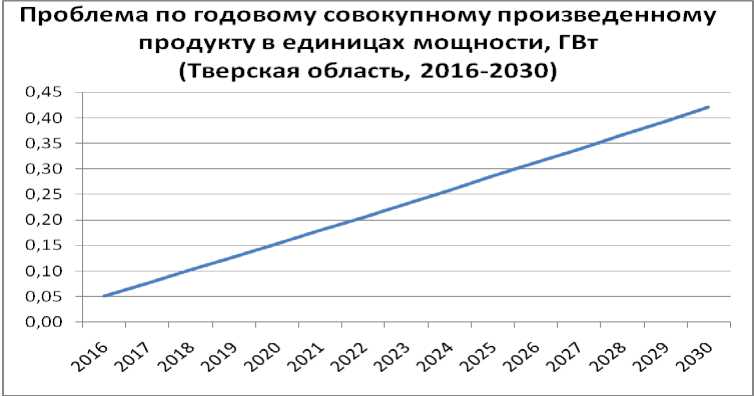

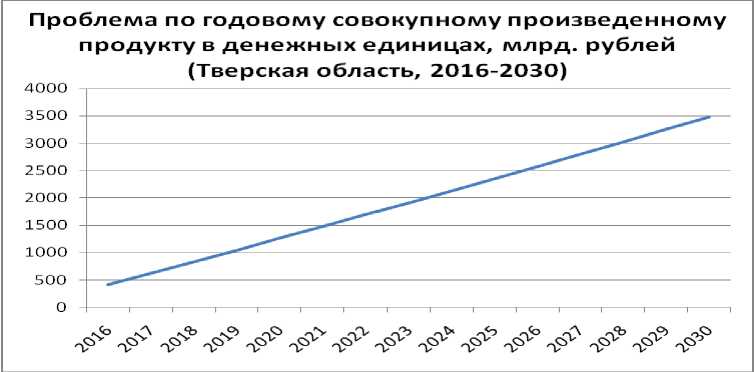

Рис. 14. Классификация проблем Тверской области, график 1

Рис. 15. Классификация проблем Тверской области, график 2

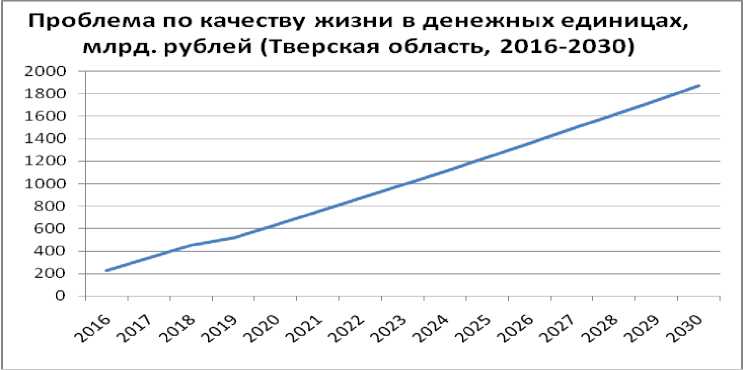

Отображённые на рис. 14–15 проблемы порождаются разницей уровней энергоэффективности, отображённой на рис. 11.

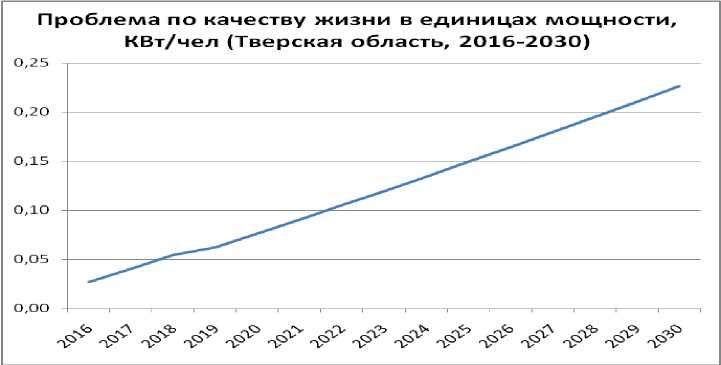

Рассмотрим, каким образом это влияет на качество жизни в единицах мощности и в денежных единицах.

Рис. 16. Классификация проблем Тверской области, график 3

Рис. 17. Классификация проблем Тверской области, график 4

Растущая разница между годовым совокупным произведённым продуктом и между уровнем жизни по двум сценариям означает проблему неэффективного использования ресурсов, т.е. неэффективного управления. Чтобы ликвидировать этот разрыв, необходимо повышение качества управления и, как следствие, увеличение эффективности использования ресурсов.

Список литературы Анализ возможностей и потребностей регионального развития на примере Тверской области

- Большаков Б.Е. Проектное управление устойчивым инновационным развитием: теория, методология, технология: учеб. пособие / Б.Е. Большаков. - М.: РАЕН; Дубна: Государственный университет «Дубна», 2014. - 433 с.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Управление новациями: проектирование систем устойчивого инновационного развития. - Lambert Academic Publishing (Германия), 2013. - 301 с.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Региональное устойчивое инновационное развитие: технология проектирования и управления: учебное пособие. - Дубна: Гос. ун-т «Дубна», 2016. - 330 с.

- Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций. Доклад Международного коллектива ученых к Конференции ООН по устойчивому развитию РИО 20 (Бразилия, 2012 г.) / Под ред. проф. Ю. Яковца. - М.: МИСК, 2011. - 560 с.

- Knaub R.V. Scientific and methodological support power ecological and economic security from emergencies of different origins for sustainable development of the region // Sustainable economic development of regions: Monograph, Volume 5/ ed. by L. Shlossman. Vienna: "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. - P. 59-79.

- EDN: TKFLEF

- Тажибаева Т.Л и др. Энергоэкология и управление устойчивым инновационным развитием / VIII Международный Беремжановский съезд по химии и химической технологии. Сб. докладов международного съезда, часть II. Изд-во Казахского национального университета имени аль-Фараби, 2015. - С. 263-267.

- Тарасова Н.П., Кручина Е.Б. Индексы и индикаторы устойчивого развития / Сборник материалов конференции «Устойчивое развитие: природа-общество-человек». Том 1. М., 2006. - С 127-144.

- Энергоэкология как основа устойчивого развития России: опыт, методология и перспективы: Монография / Белозеров Д.А., Денисова Н.Н., Закирова А.Н. и др.; Министерство образования Московской области; Государственный университет «Дубна»; Российская академия естественных наук; Под общ.ред. О.Л. Кузнецова, А Т. Спицына. - Дубна: Государственный университет «Дубна», 2017. - 202 с.