Анализ возможности осаждения жидкого топлива в баках космической двигательной установки после полёта в невесомости с помощью сепарирующего разворота орбитального блока

Автор: Тупицын Николай Николаевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (32), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты проектно-расчётных работ по возможности использования в космических жидкостных ракетных двигательных установках инерционного осаждения жидкого топлива в баках и сепарации из него газовых включений после полёта в условиях невесомости центробежных ускорений в жидкости, возникающих при выполнении орбитальным блоком программного сепарирующего разворота, предлагаемого автором. Показано, что обеспечение осаждения топлива и сепарации содержащихся в нём газовых включений с помощью сепарирующего разворота позволяет существенно снизить расход топлива двигательных установок стабилизации, ориентации и запуска маршевого двигателя, обеспечивающих перед запуском необходимую кондицию топлива в части его газосодержания на входе в двигатель.

Космическая жидкостная ракетная двигательная установка, маршевый двигатель, сепарация газовых включений в жидком топливе, сепарирующий разворот орбитального блока

Короткий адрес: https://sciup.org/143177947

IDR: 143177947 | УДК: 629.78.036.54-63.063.6:621.694 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-1-78-87

Текст научной статьи Анализ возможности осаждения жидкого топлива в баках космической двигательной установки после полёта в невесомости с помощью сепарирующего разворота орбитального блока

Для космических жидкостных ракетных двигательных установок (ЖРДУ), запускающихся в условиях длительного полёта в условиях невесомости, существует проблема обеспечения необходимой кондиции жидких компонентов топлива на входе в маршевый двигатель (МД) по содержанию в жидкости газовых включений [1].

Для небольших ДУ эта проблема решается путём применения в топливных баках капиллярных или механических фазоразделителей [2].

Для больших космических ЖРДУ, где из-за размеров баков и наличия в них многочисленных внутрибаковых устройств применение механических и капиллярных фазоразделителей невозможно, используется принцип инерционного осаждения жидких компонентов топлива и обеспечения всплытия от заборных устройств баков газовых включений, проникших к ним в условиях полёта в невесомости [2]. Для этого непосредственно перед очередным запуском МД вдоль продольной оси орбитального блока (ОБ) создаётся осевое ускорение за счёт создания на ОБ небольшой осевой тяги с помощью двигателей вспомогательных ДУ на высококипящих компонентах топлива — ДУ стабилизации, ориентации и обеспечения запуска (ДУ СОЗ). Именно таким способом обеспечивались, например, запуски космического МД 11Д58М разработки РКК «Энергия» при пусках кислородно-керосинового разгонного блока ДМ- SL комплекса «Морской старт» [3].

В самих ДУ СОЗ в случае использования в них высококипящих жидких компонентов топлива отбор топлива из баков ввиду их малых размеров и простоты конструкции обычно осуществляется с помощью механических фазоразделителей [2].

Прорабатываются варианты замены ДУ СОЗ на вспомогательные ДУ, использующие основные компоненты топлива космической ЖРДУ.

В 2019 г. РКК «Энергия» разработала облик многофункционального кислородноуглеводородного двигателя 11Д58МФ, в состав которого, помимо МД, входят две вспомогательные ДУ на основных компонентах топлива ЖРДУ, которые используются не только для ориентации и стабилизации ОБ, но и для создания небольшого предпускового ускорения для осаждения топлива в баках ЖРДУ при запусках её МД [4].

Недостатком способа обеспечения на входе в МД необходимой кондиции топлива по содержанию газовых включений с помощью создания предпускового линейного ускорения ОБ (особенно для больших ОБ с ЖРДУ, многократно запускающейся в полёте) является необходимость иметь на борту большое количество рабочего запаса топлива для автономных ДУ СОЗ (или вспомогательных ДУ на основных компонентах ЖРДУ), что снижает энергетические возможности ОБ.

Для устранения этого недостатка предлагается новый способ инерционного осаждения жидких компонентов топлива в баках ЖРДУ перед запуском МД и обеспечения всплытия от заборных устройств баков содержащихся в них газовых включений практически без затрат топлива ДУ СОЗ — за счёт «даровых» центробежных ускорений, возникающих и сохраняющихся (причём сколь угодно длительное время) в жидких компонентах топлива ЖРДУ при выполнении перед очередным запуском её МД программного сепарирующего разворота (СР) ОБ относительно одной из поперечных осей его инерции (в настоящее время оформлена заявка автора данной статьи на патент РФ «Способ предпусковой инерционной сепарации газовых включений в жидком компоненте топлива. Заявитель — ПАО «РКК «Энергия»).

Физическая картина осаждения в невесомости жидкого топлива в баках ДУ и сепарации из него газовых включений перед запуском МД с помощью сепарирующего разворота

Суть обеспечения инерционной сепарации в баке космической ЖРДУ газовых включений из жидкого компонента топлива в космическом полёте с помощью СР ОБ заключается в том, что перед запуском МД в течение некоторого заранее выбранного необходимого времени Т выполняют программный разворот ОБ относительно одной из его поперечных осей инерции с небольшой угловой скоростью го = ^g/ , обеспечивающей в жидком компоненте топлива в баке на расстоянии R от центра масс ОБ требуемое для осаждения и сепарации из жидкости газовых включений сепарирующее центробежное ускорение g , причём без затрат топлива на создание осевого ускорения всего ОБ. Требуемые значения ω невелики. Например, при угловой скорости СР, равной всего ω = 1,2 углового градуса в секунду (0,021 рад/с) в баке на расстоянии R = 5 м до поперечной оси вращения ОБ при СР будут создаваться сепарирующие центробежные ускорения g = 0,0022 м/с2, что достаточно для организации внутрибаковых гидродинамических процессов, обеспечивающих нормальные условия на входе в МД при его запуске в невесомости.

Установившемуся положению жидкости в баке при СР соответствует цилиндрическая форма поверхности раздела фаз газ–жидкость, ось цилиндрической поверхности проходит через центр масс ОБ.

Вращение ОБ при предлагаемом СР должно проводиться именно вокруг поперечной оси инерции ОБ, а не вокруг продольной. В работе [2] рассмотрен вариант вращения жидкости вокруг продольной оси неподвижной ёмкости, при этом отмечаются конструктивная сложность, ненадёжность и большие затраты энергии на преодоление трения жидкости о стенки ёмкости. Кроме того, при использовании такого способа возникают дополнительные проблемы с обеспечением бесперебойного питания МД после его запуска, так как после появления осевого ускорения жидкость отхлынет от тангенциального заборника отвода её из ёмкости, а переключение питания МД на дополнительный заборник жидкости на нижнем днище дополнительно усложнит и утяжелит конструкцию ДУ. В связи с этими недостатками такой способ сепарации не нашёл применения в космических ДУ.

В предложенном способе инерционного осаждения жидкости и сепарации из неё возможных газовых включений жидкость движется вместе с баками ЖРДУ ОБ.

Необходимо особо подчеркнуть, что сепарирующий разворот — это не простая закрутка (неконтролируемое вращение) ОБ относительно его поперечной оси инерции, а именно программный разворот , при котором бортовая система управления ОБ в каждый момент времени разворота отслеживает угловое положение его осей инерции, сравнивает их положение с заранее заданными программными значениями и корректирует, в случае необходимости, параметры движения ОБ с помощью кратковременных включений управляющих двигателей ДУ СОЗ.

Корректирующие воздействия двигателей ДУ СОЗ на вращательное движение ОБ будут требоваться, в основном, на начальной фазе СР (до принятия жидким топливом в баках ЖРДУ установившегося положения в поле центробежных сил с цилиндрической поверхностью раздела фаз с осью, проходящей через центр масс ОБ). Угловую скорость и плоскость вращения ОБ при дальнейшем движении ОБ в процессе выполнения СР целесообразно поддерживать постоянными (это желательно не только с точки зрения экономии топлива ДУ СОЗ, но и с точки зрения гидродинамики внутрибаковых процессов).

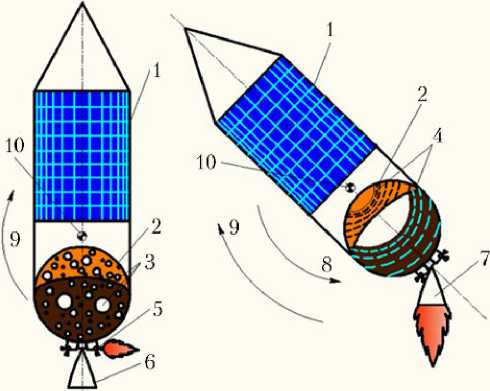

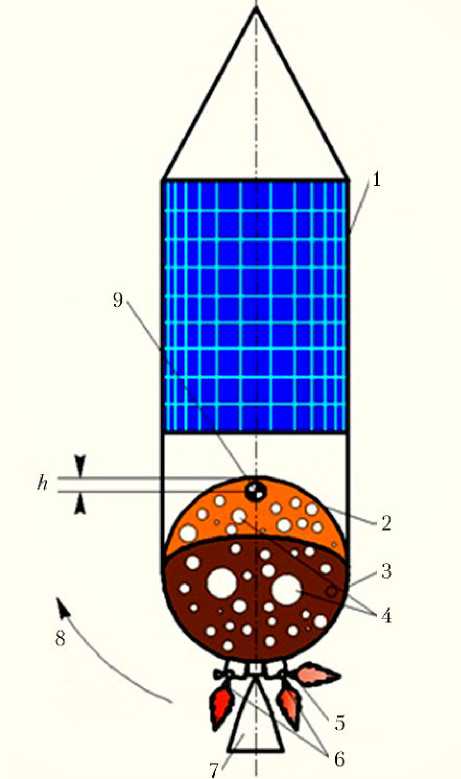

Для придания перед запуском МД ЖРДУ начальной угловой скорости вращения ОБ относительно одной из его поперечных осей инерции могут использоваться управляющие двигатели ДУ СОЗ (рис. 1, а). Далее (после успокоения жидкости в баках) вращение ОБ производится по инерции, так что сепарирующие центробежные силы в течение всего СР создаются «даром», т. е. практически без затрат топлива ДУ СОЗ, что позволяет существенно снизить его необходимый запас.

Торможение вращения ОБ перед запуском МД также может производиться с помощью включения управляющих двигателей ДУ СОЗ, однако такой способ нерационален, так он приведёт не только к дополнительному расходу топлива ДУ СОЗ, но и к нежелательному обнулению сепарирующих центробежных ускорений в баках ЖРДУ перед самым моментом запуска её МД.

В связи с этим торможение вращения ОБ при СР перед запуском МД целесообразно производить с помощью самого МД в процессе выхода его на режим, например, с помощью отклонения его камеры в карданном подвесе (рис. 1, б ). Для бортовой системы управления ОБ гашение скорости вращения ОБ будет эквивалентно гашению при запуске МД небольших начальных угловых скоростей вращения ОБ относительно его поперечных осей инерции.

I

а) б)

Рис. 1. Выполнение сепарирующего разворота после полёта орбитального блока (ОБ) в невесомости: а — начало разворота; б — окончание разворота; 1 — космический аппарат; 2 — бак для компонентов топлива; 3 — газовые включения в жидких компонентах топлива; 4 — цилиндрическая поверхность раздела фаз газа и осаждённых жидких компонентов топлива; 5 — управляющий двигатель двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, включённый для придания вращения ОБ; 6 — маршевый двигатель (МД) перед запуском; 7 — запустившийся МД, отклонённый в карданном подвесе для торможения вращения ОБ; 8 — управляющий тормозящий момент от МД; 9 — направление вращения ОБ при сепарирующем развороте; 10 — центр масс ОБ

Команду на запуск МД целесообразно подавать с некоторым упреждением относительно момента достижения продольной осью ОБ требуемого углового положения в пространстве (это снизит угловую погрешность выдачи вектора импульса тяги ДУ).

Выбор угла и плоскости поворота ОБ при выполнении сепарирующего разворота

Угол поворота ОБ Ψ при выполнении СР выбирается равным Ψ ≥ ω T , мин где ω — принятая угловая скорость вращения ОБ при СР; T мин — минимально необходимая продолжительность СР при сепарирующем ускорении g , обеспечиваемом принятой угловой скоростью вращения ω. Значение T мин определяется расчётным путём или пересчётом результатов физического моделирования внутрибаковых гидродинамических процессов осаждения жидкости в топливном баке и сепарации накопившихся в ней в невесомости газовых включений, проводимых на прозрачных маломасштабных моделях баков маршевой ДУ.

При получении различных потребных значений T мин и Ψ для баков окислителя и горючего принимается, естественно, большее из них. Более того, угол Ψ может быть дополнительно увеличен для выполнения дополнительных требований программы полёта ОБ (например, для обеспечения той же угловой ориентации ОБ при начале СР, что и при его завершении, т. е. при запуске ЖРДУ — в этом случае угол разворота ОБ при СР выбирается равным Ψ = 2π n , где n = 1, 2, 3, …).

Выбор плоскости и направления вращения при СР не является принципиально важным, однако этот выбор должен производиться уже на проектной стадии разработки ЖРДУ. В частности, при использовании в ЖРДУ заборных устройств топливных баков, удалённых от их продольной оси, выбор плоскости поворота ОБ при СР должен приводиться так, чтобы силы инерции в жидкости при торможении СР непосредственно перед запуском МД не вызывали бы её отток от заборных устройств. Для ОБ с пилотируемым лунным кораблём наиболее приемлемым представляется разворот ОБ при СР в плоскости рыскания, так как он позволяет экипажу контролировать выполнение СР путём непрерывного визуального слежения за горизонтом Земли при разгоне ОБ с низкой орбиты искусственного спутника Земли к Луне или за лунным горизонтом при торможении ОБ у Луны.

Особенности протекания внутрибаковых гидродинамических процессов при выполнении сепарирующего разворота

По сравнению с традиционным инерционным осаждением жидких компонентов топлива в баках ЖРДУ и сепарации газовых включений от их заборных устройств с помощью создания предпускового осевого ускорения ОБ обеспечение этих же внутрибаковых гидродинамических процессов при выполнении СР имеет ряд особенностей:

-

• необходимость учёта в процессе определения необходимого времени сепарации (при пересчёте результатов наземных модельных гидродинамических испытаний или при прямых гидродинамических расчётах) уменьшения значений сепарирующих ускорений по высоте бака по мере удаления от его заборного устройства;

-

• цилиндричность образующейся в процессе сепарации поверхности раздела фаз газ–жидкость, приводящая после возникновения большого осевого ускорения при запуске МД к кумулятивному всплеску пелены жидкости к верхнему днищу бака в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения ОБ и проходящей через его центр масс (по оценкам, высота подъёма пелены, в отличие от случая осесимметричной кумулятивной струи, не превысит разности уровней на поверхности раздела фаз в момент запуска МД и не скажется на надёжности его проведения);

-

• влияние кориолисовых ускорений при движении газовых включений в жидкости, вращающейся вместе с ОБ, на отклонение траектории всплытия от направления действия центробежных ускорений (при той же высоте всплытия это увеличивает путь газовых включений и необходимую продолжительность их сепарации; возрастает также продолжительность других внутрибаковых гидродинамических процессов при использовании СР);

-

• необходимость достаточно «передней» центровки ОБ при запусках МД (в противном случае поперечная ось

ОБ может оказаться внутри верхнего бака ЖРДУ, в результате чего значительная часть жидкого компонента при СР из-за обратного направления центробежных ускорений может сконцентрироваться у переднего днища бака, а после запуска МД — обрушиться на осаждённую к заборному устройству жидкость с уже отсепарированными из неё газовыми включениями, вновь загазовывая её, что недопустимо для МД);

-

• для надлежащей организации внутрибаковых процессов при недостаточно «передней» центровке ОБ необходимо в начальной фазе выполнения СР создавать небольшое компенсирующее осевое ускорение ОБ, исключающее негативное влияние неблагоприятной для СР центровки ОБ.

Подробнее последние особенности рассмотрены ниже.

Влияние кориолисовых ускорений

В компоненте топлива, вращающегося при СР вместе с ОБ, траектория всплытия газовых включений отклоняется от направления, параллельного продольной оси ОБ, так как на жидкость, обтекающую газовые включения при их всплытии, помимо центробежных ускорений будут действовать перпендикулярные им кориолисовы ускорения, что приведёт к увеличению пути и времени всплытия газовых включений. Для приближённой количественной оценки негативного влияния кориолисовых ускорений используем следующие соображения:

-

• мелкие газовые включения, образующиеся в баках космических ЖРДУ в результате дробления их газовых «подушек» во время полёта ОБ в условиях невесомости, имеют, тем не менее, достаточно большие объёмы, что приведёт к реализации практически не зависящей от объёма единой скорости их всплытия, пропорциональной корню четвёртой степени (по Д.А. Франк-Каменецкому) или даже корню пятой степени (по В.Г. Левичу) сепарирующего ускорения, при этом скорость всплытия газовых включений меньшего объёма пропорциональна квадратному корню сепарирующего ускорения, а самых маленьких пузырьков газа — прямо пропорциональна ему [5].

Оценка скорости всплытия больших газовых включений U, пропорциональной корню четвертой степени сепарирующего ускорения g, по Д.А. Франк-Каменецкому имеет вид

U = k 4 CT g /р, (1) где k ≈ 1,2 — безразмерный коэффициент; ст — поверхностное натяжение на границе раздела фаз жидкость–газ, значение которого определяет степень дискообразности всплывающего газового включения, возникающей из-за деформирующего воздействия на него скоростного потока жидкости с плотностью р в процессе движения в ней под действием сепарирующего ускорения g со скоростью U (отметим, что дискообразная деформация газовых включений приводит к прямопропорциональности их гидродинамического сопротивления архимедовой подъёмной силе, т. е. их объёму, и, следовательно, к независимости от него скорости всплытия U );

-

• так как кориолисово ускорение составляет 2ю U , а центробежное ускорение — ю2 R , где го — угловая скорость вращения ОБ при СР, а R — расстояние до центра масс ОБ, то угол в между продольной осью ОБ и направлением скорости всплытия крупных включений определяется из выражения:

в = arctg——, при этом cose = ω R

-

• с учётом действия кориолисова ускорения результирующее ускорение превысит сепарирующее центробежное

ускорение в

^ ( го 2 R )2 + (2 го U ) 2 го2 R

раз, при этом увеличение скорости всплытия газовых включений в направлении результирующего ускорения с учётом зависимости уменьшение будет равно

(1) её

составит

а

осевой составляющей

1 + 4

U ω R

2 –3/8

cosβ

Увеличение продолжительности сепарации газовых включений на заданную высоту слоя жидкости вдоль продольной оси ОБ составит

τ =

1 + 4

U ω R

2 3/8

При достаточно малых значениях от ношения , характерных для СР, го R полученная оценка (2) увеличения необходимой продолжительности инерционной сепарации газовых включений с помощью СР из-за влияния кориолисовых ускорений приобретает вид:

т -1+1

Г U Т ( го R )

Зависимость (1), определяющая скорость всплытия U и сепарации основной массы газовых включений под действием центробежных ускорений при угловой скорости вращения ю на расстоянии R от центра масс ОБ и поправочный коэффициент т по зависимости (3) позволяют определить минимально необходимую продолжительность и угол поворота ОБ Т при выполнении СР. При этом оказывается, что для некоторого значения юТ угол Т принимает минимальное значение. Это значение юТ оценивается следующей зависимостью:

σ

ωΨ ≈ 2,2 ρ R 3 . (4)

Для типичных значений параметров, входящих в подкоренное выражение в зависимости (3), значение юТ составляет 0,001–0,002 рад/c (т. е. приблизительно 0,06-0,12 °/c). Это на порядок меньше значений угловой скорости вращения ОБ при выполнении СР ю, необходимых для создания в топливных баках требуемого уровня сепарирующих ускорений и обеспечения надлежащего протекания внутрибаковых гидродинамических процессов при инерционной сепарации с помощью сепарирующего разворота. Следует отметить, что при ю, равной 1-2 °/c, влияние кориолисовых ускорений, в соответствии с оценками (1) и (2), оказывается незначительным, и в первом приближении при расчёте необходимой продолжительности и угла поворота Т ОБ при СР его можно не учитывать, т. е. принимать т = 1.

Возможность использования СР при недостаточно «передней» центровке ОБ

Как уже указывалось выше, особенностью (и в определённом смысле недостатком) способа осаждения жидких компонентов топлива в баках ЖРДУ и обеспечения всплытия газовых включений от заборных устройств баков с помощью СР является необходимость достаточно «передней» центровки ОБ при запусках МД. В противном случае поперечная ось инерции ОБ может оказаться внутри верхнего топливного бака ДУ, в результате чего значительная часть жидкости при выполнении СР может концентрироваться у его верхнего (переднего) днища, а после запуска МД — обрушиваться на осаждённую после полёта в невесомости жидкость с уже отсепарирован-ными из неё газовыми включениями, приводя к её вторичному газированию, что недопустимо для МД.

Выше отмечалось, что при недостаточно «передней» центровке ОБ, когда поперечная ось инерции ОБ проходит через верхнюю половину переднего бака ЖРДУ, использование СР в чистом виде невозможно. Одновременно с выполнением СР необходимо создавать небольшое осевое ускорение ОБ с помощью ДУ СОЗ (рис. 2). Это позволит исключить негативное воздействие неблагоприятной центровки ОБ на гидродинамику внутрибаковых процессов путём смещения вперёд, т. е. в верхнюю часть переднего бака ЖРДУ, продольной оси цилиндрической поверхности раздела фаз газа и жидкого компонента в нём. Для исключения возникновения в верхней части переднего бака ЖРДУ центробежных ускорений, направленных вверх от его заборного устройства, необходимое линейное осевое ускорение ОБ составляет a = m2 h, (5)

где m — принятая угловая скорость СР; h — расстояние от центра масс ОБ (рис. 2) до вершины верхнего днища.

Значение h определяется степенью заполнения бака жидкостью, компоновочной схемой ЖРДУ и массово-инерционными и центровочными характеристиками ОБ.

Для исключения возможности концентрации в верхней части бака жидкого компонента топлива компенсирующее линейное осевое ускорение ОБ необходимо увеличить по сравнению со значением а по формуле (5). Рекомендуемое увеличение — в два раза. Например, при m = 0,021 рад/с (т. е. 1,2 °/с) и h = 1,5 м осевое ускорение ОБ при запуске МД должно быть не менее 0,0013 м/с2. Для ОБ 100-тонного класса суммарная тяга двигателей ДУ СОЗ для создания такого осевого ускорения должна составлять по номиналу ~13 кгс, что может быть легко обеспечено.

Номинальная выработка топлива из ДУ СОЗ на создание во время выполнения СР компенсирующего осевого ускорения ОБ также оказывается приемлемой.

Рис. 2. Начало выполнения сепарирующего разворота при одновременном создании осевого ускорения для компенсации недостаточно «передней» центровки орбитального блока (ОБ): 1 — космический аппарат; 2 — верхний бак; 3 — нижний бак; 4 — газовые включения в жидких компонентах топлива; 5 — управляющий двигатель двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска (ДУ СОЗ), включённый для придания вращения ОБ; 6 — включённые двигатели ДУ СОЗ для создания осевого ускорения ОБ; 7 — маршевый двигатель перед запуском; 8 — направление вращения ОБ при сепарирующем развороте; 9 — центр масс ОБ

Пример расчёта основных параметров ОБ

В качестве примера рассмотрена возможность реализации СР для гипотетического ОБ 100-тонного класса с кислородно-керосиновой ЖРДУ. Ниже приведены расчётные оценки возможных значений параметров углового движения ОБ и основных параметров внутри-баковых гидродинамических процессов перед запуском МД с использованием СР (центровка ОБ предполагается достаточно «передней», т. е. центр масс ОБ выше верхних днищ как бака окислителя, так и бака горючего):

-

• направление вращения ОБ при СР — в плоскости рыскания;

-

• угловая скорость вращения ОБ при СР, принимаемая равной го = 1,2 °/с;

-

• минимальное для всех запусков СР расстояние от оси вращения ОБ при СР до расчётной цилиндрической поверхности осаждённых под действием центробежных ускорений жидких компонентов в топливных баках:

-

– по окислителю — 1,5 м;

-

– по горючему — 6,0 м;

-

• минимальное для всех запусков расстояние от оси вращения ОБ при СР до заборных устройств топливных баков:

-

– по окислителю — 5,0 м;

– по горючему — 7,5 м;

-

• минимальное для всех запусков требуемое центробежное ускорение g у заборных устройств топливных баков:

– по окислителю — 0,0022 м/с2;

– по горючему — 0,0033 м/с2;

-

• время Т min, минимально необходимое для осаждения жидких компонентов топлива в топливных баках и сепарации из них газовых включений под действием центробежных сепарирующих ускорений, возникающих в баках при выполнении ОБ:

– по окислителю — 518 с;

– по горючему — 330 с;

-

• принимаемая минимальная длительность СР ОБ — Т мин = 518 с;

-

• минимально необходимый угол поворота ОБ при СР ОБ при выбранной угловой скорости вращения ОБ (го = 1,2 °/с) — 621°;

-

• рекомендуемый угол поворота ОБ при СР с учётом продолжительности проведения во время СР гарантийного предпускового наддува топливных баков и реализации циклограммы заливки и запуска МД — V = 720° (два полных оборота);

-

• продолжительность СР на 720° при угловой скорости вращения ОБ го = 1,2 °/с — Т = 600 с;

-

• угол упреждения AV запуска МД при остановке СР для обеспечения гашения угловой скорости вращения ОБ к моменту совпадения продольной оси ОБ с требуемым угловым направлением выдачи импульса тяги МД — AV = 2° (уточняется при использовании конкретных характеристик МД и значений моментов инерции ОБ относительно его поперечных осей перед очередными запусками МД).

Сравнение сепарационного разворота с традиционным способом инерционного осаждения жидкого топлива с помощью осевого ускорения ОБ

Оценки параметров углового движения ОБ и внутрибаковых гидродинамических процессов в топливных баках ЖРДУ перед запусками МД, приведённые выше, позволяют сравнить необходимые затраты топлива ДУ СОЗ при использовании СР и при традиционном способе осаждения и сепарации с использованием ДУ СОЗ для создания предпускового осевого ускорения ОБ.

Например, для гипотетического ОБ с начальной массой 100 т и шестикратным запуском кислородно-керосиновой ЖРДУ с благоприятной центровкой ОБ суммарные затраты топлива ДУ СОЗ на создание начальной угловой скорости вращения ОБ для выполнения предпускового СР с угловой скоростью го = 1,2 °/с и поддержания постоянными её значения и плоскости вращения ОБ до очередного запуска МД составят, по оценкам, 30 кг. При неблагоприятной центровке ОБ перед первым длительным включением МД для создания в течение первых 300 с СР компенсирующего осевого ускорения потребуется ещё 24 кг топлива ДУ СОЗ.

При использовании на том же ОБ для осаждения и сепарации газовых включений из жидких компонентов только предпускового осевого ускорения ОБ потребуется осевая тяга двигателя ДУ СОЗ не менее 30 кгс при продолжительности их работы перед каждым запуском МД по 300 с. Суммарные затраты топлива ДУ СОЗ на шести запусках МД составят при этом 270 кг.

Таким образом, использование сепарирующего разворота в зависимости от начальной центровки ОБ позволит получить при обеспечении шестикратного запуска МД ЖРДУ в космическом полёте экономию топлива ДУ СОЗ в 5–9 раз. Это указывает на высокую энергомассовую эффективность СР для осаждения жидких компонентов топлива космических ЖРДУ и сепарации из них газовых включений.

Кроме того, программный сепарирующий разворот ОБ позволит максимально точно корректировать с помощью МД траекторию полёта ОБ, что обусловлено отсутствием её возмущений от предпускового осевого ускорения ОБ.

Применительно к многоступенчатым ЖРДУ дополнительным преимуществом СР перед традиционным способом инерционного осаждения жидкого топлива с помощью предпускового осевого ускорения ОБ является то, что при расположении двигателей управления угловым движением ОБ в его головной части будет достаточно небольшого увеличения их рабочего запаса топлива, чтобы последовательно обеспечивать СР на каждой из ступеней ЖРДУ, в результате чего автономные ДУ СОЗ окажутся ненужными на всех ступенях ЖРДУ. Это существенно упростит ОБ, повысит его энергетические характеристики и надёжность, а за счёт исключения нескольких ДУ СОЗ — снизит стоимость изделия.

Заключение

В статье приведён анализ возможности применения в космических жидкостных ракетных двигательных установках нового способа обеспечения осаждения жидкого топлива в баках и сепарации из него нежелательных для МД газовых включений с помощью предпускового программного сепарирующего разворота ОБ вокруг его поперечной оси инерции.

Приведён пример определения возможных параметров углового движения гипотетического ОБ 100-тонного класса при выполнении СР, а также основных параметров гидродинамических внутри-баковых процессов перед запуском ДУ после полёта её в условиях невесомости.

Показаны преимущества применения предпускового сепарирующего разворота для обеспечения запуска космической ЖРДУ по сравнению с традиционным способом осаждения жидкого топлива и сепарации из него газовых включений путём создания предпускового осевого ускорения ОБ с помощью вспомогательных ракетных двигателей.

Автор признателен Э.Э. Морозовой и О.В. Сухачёвой за большую помощь в оформлении статьи.

Список литературы Анализ возможности осаждения жидкого топлива в баках космической двигательной установки после полёта в невесомости с помощью сепарирующего разворота орбитального блока

- Космонавтика: Энциклопедия / Гл. ред. В.П. Глушко. М.: Сов. энциклопедия, 1985. 528 с.

- Багров В.В., Курпатенков А.В., Поляев В.М., Синцов А.Л., Сухоставец В.Ф. Капиллярные системы отбора жидкости из баков космических летательных аппаратов. М.: УНПЦ "Энергомаш", 1997. 327 с.

- Аверин И.Н., Егоров А.М., Тупицын Н.Н. Особенности построения, экспериментальной отработки и эксплуатации двигательной установки разгонного блока ДМ-57 комплекса "Морской старт" и пути её дальнейшего совершенствования // Космическая техника и технологии. 2014. № 2(5). С. 62-73.

- Соколов Б.А., Тупицын Н.Н. Исследование возможности создания на базе кислородно-углеводородного двигателя 11Д58М высокоэкономичного многофункционального безгазогенераторного ракетного двигателя с кислородным охлаждением. // Космическая техника и технологии. 2019. № 2(25). С. 67-80.

- Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М.: Физматгиз, 1959. 700 с. Статья поступила в редакцию 15.10.2020 г. Окончательный вариант - 30.10.2020 г.