Анализ возникновения аварийных ситуаций в электроэнергетических системах

Автор: Терехова А.А.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (23), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся аварийные ситуации в системах электроснабжения – короткие замыкания различных типов и причины их возникновения. Анализируются последствия выхода системы электроснабжения из нормального режима работы и способы его предотвращения. В системах электроснабжения особо опасными считаются случаи возникновения коротких замыканий различных типов. Возникновения предельных значений токов короткого замыканий путем термического воздействия может привести к выходу из строя оборудования и, как следствие, необратимых последствий. Для обеспечения безопасного режима работы системы электроснабжения требуется оперативное выявление повреждения на участке цепи и его мгновенное отключение от неповрежденной цепи.

Электроснабжение; короткое замыкание; релейная защита; автоматическая система управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147229510

IDR: 147229510 | УДК: 621.3-047.44

Текст научной статьи Анализ возникновения аварийных ситуаций в электроэнергетических системах

Введение. Функционирование технических систем, в том числе и систем электроснабжения, сопровождается рисками возникновения и последующего развития нештатных ситуаций.

Следует отметить, что процессы, протекающие в рамках электросети настолько быстротечны, что управление ими невозможно возложить на человека. В этих целях используются специализированные системы автоматизированного управления.

Цель исследования – выделить основные виды коротких замыканий, возникающих в электроэнергетических сетях, их характеристические особенности и причины их возникновения.

Исходя из цели выделяются следующие задачи :

-

1) исследовать основные виды коротких замыканий и их влияние на систему электроснабжения;

-

2) проанализировать статистические данные возникновения частоты коротких замыканий различных типов;

-

3) изучить данные, отражающие причины возникновения коротких замыканий.

Основная часть. Различают четыре вида коротких замыканий в сетях, работающих с заземленной нейтралью:

-

1) однофазное;

-

2) двухфазное;

-

3) двухфазное на землю;

-

4) трехфазное.

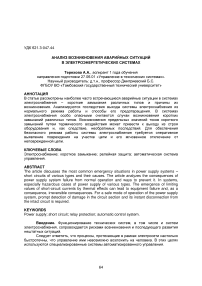

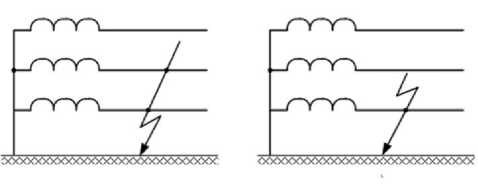

Основные виды возникающих коротких замыканий схематично показаны на рисунке 1 [1].

в) г)

Рисунок 1 – Виды коротких замыканий:

а) – трехфазное, б) – двухфазное, в) двухфазное на землю, г) – однофазное

а) б)

Однофазное короткое замыкание, представленное на рисунке 1г, может иметь место только в сетях с заземленной нейтралью, которые характерны для сетей напряжением 110 кВ и выше. Оно сопровождается снижением до нуля только одного фазного напряжения, что представляет наименьшую угрозу для электроэнергетической сети.

При двухфазном коротком замыкании (рис. 1б) токи и напряжения различных фаз не одинаков. Межфазное напряжение в месте повреждения при этом равно нулю, а в неповрежденной фазе отсутствует ток.

Двухфазное короткое замыкание на землю, представленное на рисунке 1в, значительно более опасно, чем двухфазное короткое замыкание. Это объясняется более значительным снижением междуфазных напряжений в месте короткого замыкания, так как одно междуфазное напряжение уменьшается до нуля, а два других – до значения фазного напряжения неповрежденной фазы.

Трехфазное короткое замыкание, схематично показанное на рисунке 1а, характеризуется равенством токов и напряжений во всех фазах. Такой вид повреждения представляет наибольшую опасность для работы энергосистемы с точки зрения устойчивости параллельной работы электростанций и узлов нагрузки.

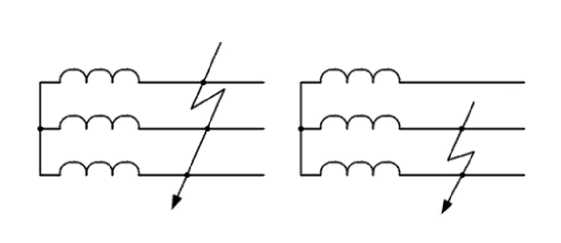

По статистике, наиболее часто возникает однофазное КЗ, вероятность которого возрастает с увеличением напряжения сети. Данный факт связан с ростом расстояния между фазами. Вероятность возникновения КЗ определяется его видом, а также классом напряжения сети, в которой оно происходит. Кроме того, статистика показывает, что короткие замыкания происходят каждые 56 часов.

На рисунке 2 приведена диаграмма классификации видов короткого замыкания и их соотношение со статистическими данными их возникновения в году на подстанциях 500 кВ.

Количество,ед

Рисунок 2 – Классификация видов коротких замыканий

Причины возникновения коротких замыканий могут быть различны. Среди особо часто возникающих выделяются следующие:

-

- грозовое перекрытие изоляции;

-

- нарушение изоляции электрооборудования, вызываемое ее старением, загрязнением поверхности изоляторов, механическими повреждениями;

-

- механические повреждения элементов электрической сети (обрыв провода линии электропередачи и т. п.);

-

- преднамеренные короткие замыкания, вызываемые действием короткозамыкателей;

-

- перекрытие токоведущих частей животными, птицами;

-

- падение деревьев на участки линий электропередачи;

-

- ошибки персонала при выполнении переключений.

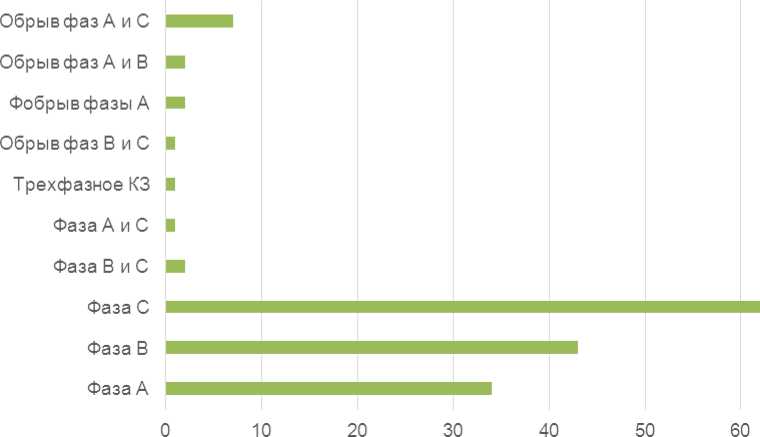

На рисунке 3 приведена классификация причин возникновения коротких замыканий на подстанциях, полученных по статистическим данным одной из крупнейших региональных энергосистем.

Исходя из полученных статистических данных, проиллюстрированных на рисунке 3, можно сделать вывод, что наиболее частой причиной коротких замыканий на подстанциях являются атмосферные явления, а именно – грозовое перекрытие изоляции. Также, влияние на возникновение короткого замыкание, и, как следствие, аварийной ситуации, оказывает несанкционированная вырубка леса и поросли на линиях электропередачи. Кроме того, влияние оказывает и повреждение изоляции на фазных проводах, возникающие зачастую из-за сильных порывов ветра, жизнедеятельности птиц, а также повреждениями, вызванными, например, проездом техники [2].

Рисунок 3 – Классификация причин возникновения коротких замыканий

Последствия возникновения токов короткого замыкания нередко могут привести к возникновению следующих ситуаций:

-

- возникновение системной аварии, которая вызвана нарушением устойчивости системы, выходом ее из нормального режима работы и приводящая к значительному технико-экономическому ущербу;

-

- повреждения электрооборудования, вызванные термическим воздействием токов короткого замыкания;

-

- повреждение электрооборудование, носящее механический характер, которое происходит под воздействием возросших электромагнитных сил между токоведущими частями электрооборудования;

-

- возникновение опасности для обслуживающего персонала электроустановок, возникающее под воздействием наведенных токов короткого замыкания в соседствующих линиях связи и сигнализации;

-

- ухудшение условий работы потребителей и нарушение технологических процессов, что приводит к большому технико-экономическому ущербу [2].

Особое внимание при обеспечении безопасного функционирования электроэнергетической системы уделяется системам релейной защиты и системам автоматизированного управления.

Релейная защита – это совокупность автоматических устройств, которые предназначены для своевременного выявления и оперативного отключения поврежденных участков, а также моментальная подача сигнала дежурному персоналу, для принятия ими последующих мер.

Системы автоматизированного управления применяются на всех этапах функционирования электроэнергетической системы: производство электрической энергии, ее передача, распределение и потребление. К таким системам управления предъявляются жесткие требования по обеспечению быстродействия и надежности их работы.

При внедрении автоматизированной системы управления в электроэнергетическую систему решаются следующие задачи:

-

- упрощение взаимодействия между элементами электроэнергетической

системы;

-

- упрощенный сбор и структуризация информации как об отдельных

элементах, так и об электроэнергетической системы в целом;

-

- возможность анализа влияния изменений параметров на работу

электроэнергетической системы;

-

- уменьшение общего объема информации, передаваемой при

управлении режимами функционирования электроэнергетической системы;

-

- повышение быстродействия системы управления электроэнергетической

системы.

Выводы. Проведенный анализ причин возникновения коротких замыканий в электрических сетях, работающих с заземлённой нейтралью, позволяет говорить о том, что основной причиной возникновения аварийных ситуаций являются атмосферные явления, повреждающие изоляцию фазных проводников. Кроме того, немаловажна в данном случае и роль человека – начиная от случайного или преднамеренного повреждения фазных проводов сторонними людьми и заканчивая ошибками персонала при выполнении переключений.

Для своевременного предотвращения возникновения нежелательных последствий воздействия токов короткого замыкания на электрооборудование в электроэнергетических системах применяются специализированные устройства релейной защиты и автоматики. Они позволяют своевременно отключать поврежденный участок электрической цепи, локализовать место аварии и, тем самым, минимизировать технико-экономический ущерб.

Список литературы Анализ возникновения аварийных ситуаций в электроэнергетических системах

- Правила устройства электроустановок. М.: НЦ ЭНАС, 2011. 552 с.

- Расчет токов коротких замыканий в энергосистемах : Учебное пособие / С.А. Ерошенко [и др.]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 104 с.

- ГОСТ 28249-93. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ: межгосударственный стандарт: издание официальное: утвержден и введен в действие Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 21 октября 1991 г.: введен впервые: дата введения 1995-01-01 / разработан Госстандартом России. Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1993. 84 с.