Анализ взаимодействия планктонных и донных сообществ в соленых реках Приэльтонья (Россия)

Автор: Зинченко Т.Д., Абросимова Э.В., Шитиков В.К.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа исследований планктонных и донных сообществ высокоминерализованных рек аридного региона ООПТ Приэльтонья (район Прикаспийской низменности, бассейн гипергалинного озера Эльтон). Для многомерного статистического анализа использовали гидробиологические пробы, взятые в августе 2013, 2018 гг. на разных биотопах пяти соленых рек. Была сформирована матрица численностей 136 видов и таксонов, представителей зоопланктона, макрозообентоса и мейобентоса. Для обработки данных значения матриц численностей трансформировали в единую шкалу баллов от 0 до 6 с применением алгоритма нахождения оптимальных границ. Проведена группировка станций по уровню минерализации воды:1 - >25 г/л, 2 - 10-25 г/л и 3 -

Соленые реки, приэльтонье, зоопланктон, макрозообентос, мейобентос, структура сообществ, статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148327982

IDR: 148327982 | УДК: 574.52(282.247.431.2) | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-219-227

Текст научной статьи Анализ взаимодействия планктонных и донных сообществ в соленых реках Приэльтонья (Россия)

Основой современных гидроэкологиче-ских исследований является описание, объяснение и моделирование взаимоотношений между водными биотическими сообществами и абиотическими характеристиками. Концепции изучения экосистем основаны на понятии мета-сообшества , под которым понимается совокупность экологических сообществ на различных участках, объединенных определенными закономерностями распределения видового состава. В основе этих закономерностей лежат градиенты факторов окружающей среды, различные механизмы взаимно согласованного сосуществования организмов и способность различных видов к расселению. Результатом

Шитиков Владимир Кириллович, доктор биологических наук.

этого являются такие структурные подходы, как образование многовидовых кластеров вдоль экологических градиентов, положительная или отрицательная совместная встречаемость видов и вложенность таксономической структуры ( nestedness – [1]). Анализ закономерностей видовой структуры сообществ и выявление механизмов, обусловливающих структурные изменения, являются классическими задачами экологии. Перечисленные явления вполне согласуются с известными экологическими концепциями [2, 3]. В мета-сообщества обычно входят виды с различным диапазоном толерантности к факторам среды.

Ниже приводится анализ гидрохимических и гидробиологических данных, полученных при отборе и обработке проб в 2013, 2018 гг. на разных биотопах пяти соленых рек. Изучено взаимодействие между видами макрозообентоса, мейобентоса и зоопланктона и абиотическими факторами. Применение комплекса методов многомерного статистического анализа позволило показать корреляционные связи распределения видов в структуре изучаемого метасообщества: согласованная встречаемость видов (coherence), образование ассоциаций видов (clumping), смена видового состава вдоль экологических градиентов (turnover).

Напомним, что изученные нами мезо- поли-и гипергалинные гидросистемы Приэльтонья функционируют в условиях стохастических, а часто и экстремальных природно-климатических воздействий, характерных для аридных зон, что вызывает резкие флуктуации численности отдельных популяций гидробионтов [4]. Все это определяет актуальность и неподдельный интерес к изучению взаимозависимостей планктонных и донных сообществ высокоэвтрофных рек уникального региона Приэльтонья.

Нами было показано, что для изучаемых экосистем четкое разделение жизненных форм планктонных и донных сообществ не очевидно, т.е. отмечен переход бентосных животных к планктонному образу жизни, что приводит к высокой доле взаимопроникающих экологических группировок [5]. Для анализа выраженности таких ассоциативных внутрисистемных связей использовался метод оценки канонических корреляций, выявивший тесную статистическую связь между группами макрозообентоса, мейобентоса и зоопланктона [5, 6]. Сравнение результатов многолетних исследований показало наличие высокой структурной согласованности, устойчивых закономерностей пространственного распределения и смену комплекса ведущих видов в сообществах [7]. Многомерный ординационный анализ позволил установить характер согласованных реакций видов на изменение водной среды, а также выявить комплексы гидрохимических факторов, оказывающих наиболее значимое влияние.

При изучении потенциальных механизмов формирования мета-сообщества проверяется статистическая гипотеза о соответствии модели, основанной на наблюдениях, и стандартных паттернов, типичных при определенных условиях [8]. В качестве модели-эталона обычно выбирается та или иная нулевая модель, т.е. распределение видов по участкам случайно и хаотично, когда кластеры не образуются, а влияние экологических факторов отсутствует и связей между видами не обнаруживается [9, 10].

В статье нами представлен дополнительный анализ результатов обработки проб макрозообентоса, мейобентоса и зоопланктона на участках исследованных мезо- и полигалинных рек (Хара, Чернавка, Солянка, Большая Саморода, Ланцуг) и предложены подходы к решению следующих теоретических и практических проблем:

Анализ представленности основных элементов видовой структуры метасообщества речной гидросистемы, в том числе, проверка гипотез о согласованной встречаемости видов (coherence), образовании ассоциаций видов (clumping) и закономерной смене видового состава вдоль экологических градиентов (turnover).

Селекция набора видов гидробионтов, обилие которых статистически значимо связано с экологическим градиентом.

Построение корреляционной сети, определяющей наиболее важные связи внутри гидроэкосистемы.

Цель работы – дать анализ взаимодействия между видами макрозообентоса, мейобентоса и зоопланктона и абиотическими факторами в соленых реках с использованием комплекса методов многомерного статистического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходный материал получен по результатам обработки образцов макрозообентоса, мейобентоса и зоопланктона на 13 различных участках пяти соленых рек, притоков оз. Эльтон, имеющих значительный градиент минерализации (от 6 до 50,1 г/л). Подробное описание и схема района исследований, методы отбора и обработки собранного материала представлены в публикациях [4-7]. На станциях наблюдений и отбора проб параллельно проводили мониторинг факторов среды, включающий измерения гидрологических и гидрохимических параметров. По совокупности последних каждый участок реки был отнесен к одной из трех градаций солености.

Для проведения статистического анализа использовали результаты двух гидробиологических съемок в августе 2013 и 2018 гг. на фиксированных створах. Полученные результаты обработки проб позволили сформировать таблицы численностей 136 таксономических групп, в том числе: 36 видов и родов макрозообентоса, 50 видов мейобентоса (экз./м2) и 50 вид зоопланктона (экз./м3). Для корректной совместной обработки данных значения численностей трансформировали в единую шкалу баллов от 0 до 6 и сформировали обобщенную матрицу таксономического обилия размерностью 26 ´ 136.

Анализ трех основных элементов структуры метасообщества (согласованности, оборота и сгущений видов – [11] проводили с целью определения типа паттерна наилучшим образом отражающего распределение видов вдоль главной оси вариации факторов среды. Для этого на основе полученных данных формировали упорядоченную матрицу инцидентности, которую сопоставляли с аналогичными случайными матрицами с использованием предложенных статистических критериев [12]. Частичная рандомизация нуль-модели предполагала неизменное видовое богатство участков и осуществлялась методом r1, то есть, установка в единицу произвольного элемента матрицы проводилась с вероятностью, пропорциональной общей частоте вида. Оценку значимости элементов структуры осуществляли в результате многократного повторения имитационного процесса Монте-Карло.

Тест на кластеризацию, для проверки гипотезы о наличии положительных ассоциаций видов, проводили на основе параметрического бутстрепа матрицы дистанций между участками с использованием количественной меры Кульчицкого. Применяли статистический критерий [13], учитывающий соотношение суммарных расстояний внутри и между кластерами. Простейшая неограниченная ( unconstrained ) нулевая модель предполагала адекватность выбранных биотопов для всех видов. В моделях с ограничениями задавалась определенная корреляционная структура в виде матрицы расстояний между отдельными участками по шкале экологического, пространственного или временного градиента.

Ранее [5-7] для ранжирования видов по степени их индикаторной валентности по отношению к градиенту солености использовался индекс IndVal Дюфрена-Лежандра. В представленной статье применялся алгоритм «Борута» ( Boruta – [14]), который оценивает меру информативности каждого вида. Метод имеет хорошее статистическое обоснование, использует внешнее дополнение, полученное в ходе рандомизации, и выполняет проверку Н 0 на основе высокоэффективного ансамбля моделей случайного леса ( Random Forest ).

Статистическую связь между отобранными видами оценивали методом «графического лассо» ( graphical lasso – [15]), с помощью которого находили оценку максимального правдоподобия матрицы коэффициентов частной корреляции S на основе алгоритма регуляризации (т.е. с учетом штрафа за сумму абсолютных значений S-1) . Полученный оптимальный граф отображен и интерпретирован нами в формате корреляционной сети, построенной по алгоритму Фрух-термана-Рейнгольда.

Статистический анализ выполняли с использованием среды программирования R версии 3.06 и ее дополнительных пакетов metacom, prabclus, Boruta, huge и qgraph.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проверка значимости статистических гипотез относительно закономерностей таксономической структуры метасообществ представлена в табл. 1. Отрицательное значение Z -критерия и значимость статистики для теста на согласованность видов свидетельствует о преобладании паттерна типа шахматная доска»: композиции видов имеют больше пропусков непрерывности ( embedded absences ), чем это имеет место для случайной структуры. Незначимый Z -критерий для оборота видов подтверждает, что эти пропуски имеют равновероятный характер («плато мета-сообщества, пронизанное отверстиями»). В то же время, тест c2 на наличие сгущений отклоняет нулевую гипотезу об отсутствии кластеризации. Все эти особенности имеют место в случае, когда доминирующий градиент среды отсутствует, а распределение видов формируется под влиянием нескольких, в некотором смысле разнонаправленных внешних факторов.

Для проверки предположения о существовании пространственной автокорреляции видового состава биотопически разных участков рек с точками их окрестности было построено четыре модели (табл. 1). Две модели основаны на гипотезе, что вероятность образования повторяющихся ассоциаций видов больше на близких между собой участках (в пределах одной реки или принадлежащих к одной и той же градации солености). Для них выявлен статистически значимый уровень кластеризации таксонов ( р = 0.05 ÷ 0.06). Для моделей, считающих, что пространственной автокорреляции нет или она основана лишь на близости географических координат точек, гипотеза о случайном характере выявляемых кластеров не отклоняется.

Таблица 1. Статистическая значимость различных предположений относительно таксономической структуры метасообщества гидробионтов в соленых реках

|

Проверяемые гипотезы |

Статистика |

р -значение |

|

-9,89 |

≈ 0 |

|

- оборот видов ( turnover ) |

0,88 |

0,37 |

|

- наличие сгущений ( boundary clumping ) |

1,71 |

0,000001 |

|

0,143 |

|

|

- связь с пространственным расположением |

0,286 |

|

|

- локализация по рекам |

0,0495 |

|

|

- связь с градиентом солености |

0,0594 |

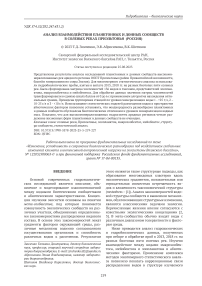

Для уточнения, какие именно виды образуют взаимосвязанные ассоциации, строили граф сети, представленный на рис. 1. Использованные коэффициенты частной корреляции обычно в 3-4 раза по абсолютной величине меньше, чем традиционные коэффициенты корреляции Пирсона, поскольку оценивают только «чистые» эффекты парного взаимодействия между двумя конкретными узлами сети после исключения совокупного влияния всех остальных узлов. Тем самым резко снижается вероятность эффекта «ложной корреляции». Корреляционные «плеяды» на рис. 1 состоят из комбинаций видов, частая совместная встречаемость которых обусловлена как биотическими взаимодействиями, так и взаимно согласованной реакцией на изменение факторов водной среды.

Для оценки тесноты связи видов гидробионтов с градиентом минерализации выполнили 99 итераций построения моделей «случайного леса», состоящих из 500 иерархических деревьев. С помощью алгоритма «Борута» оценивали важность (importance) каждого вида по Z-критерию, вычисленного с учетом снижения ошибки прогнозирования при замене эмпирического вектора обилия на случайный вектор. Было установлено (табл. 2), что из 136 исходных видов только 16 таксонов имеют статистически значимую связь с фактором минерализации воды, тогда нахождение прочих видов в любой точке изучаемой речной гидросистемы является случайным и равновероятным.

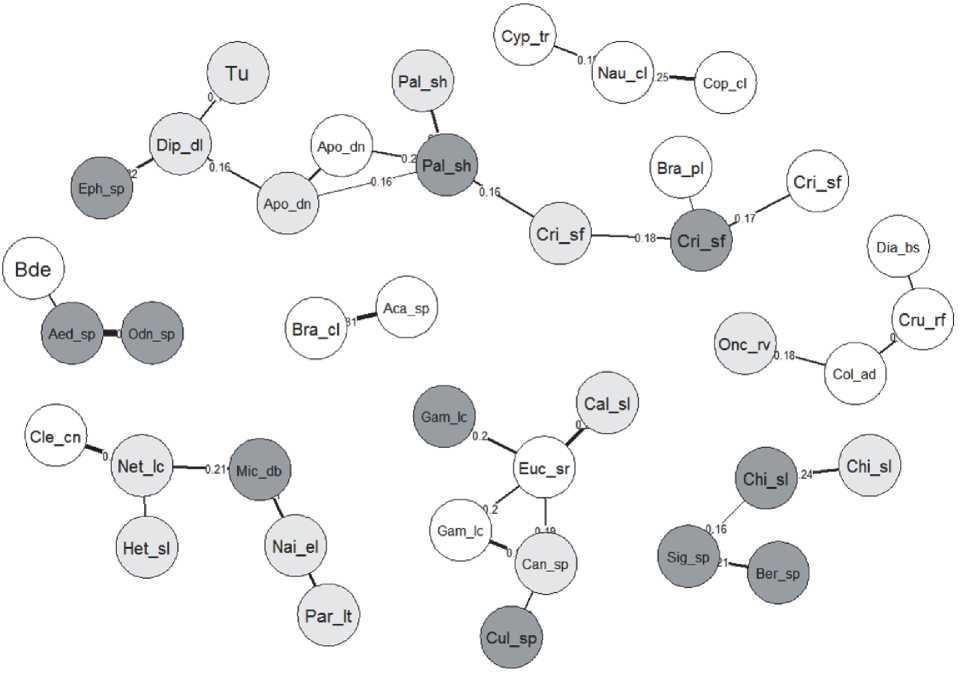

Чтобы оценить, какие конкретно показатели биотопов оказывают влияние на существование отдельных видов, выполнен анализ главных компонент исходных матриц. На рис. 2 показан двудольный корреляционный граф, показывающий связи между 25 первыми таксонами из табл. 2 и тремя латентными факторами, определяющими главные оси многомерной вариации данных. Фактор 1 включает комплекс показателей, определяющих соленость воды: содержание хлорид-иона, кальция и всех трех форм азота (положительная корреляция +), а также сульфат-иона и глубину водотока (отрицательная корреляция -), фактор 2 тесно связан с содержанием кислорода и рН (+), концентрацией марганца и железа (-), а фактор 3 связан с содержанием хлорофилла А, магния и температурой воды (+), а также фосфатами и бикарбонатами (-).

Таким образом, популяции видов планктонных и донных сообществ соленых рек бассейна оз. Эльтон характеризуются достаточно устойчивыми закономерностями пространственного распределения численности в зависимости от факторов воздействия. Сравнение значимости

Рисунок 1. Граф фрагмента сети частной корреляции видов гидробионтов.

Здесь и далее на рис. 2 коды видов представлены в табл. 2; темно-серым цветом отмечены таксоны, выделенные в пробах макрозообентоса, серым – мейобентоса и белым – зоопланктона

Рисунок 2. Двудольный корреляционный граф между видами гидробионтов и тремя главными компонентами

моделей зависимости видового состава популяций 136 видов и таксонов от градиента солености по результатам исследований в 2013 и 2018 гг. позволило выявить довольно тесную сопряженность видов в планктонных и донных сообществах от уровня минерализации. В то же время, выявленные флуктуации таксономического состава гидробионтов, динамичность гидрохимических характеристик и гидрологических факторов в пространственном аспекте распределения градиента солености позволяют нам рассматривать экосистему как некий пул популяций в системе средовой неопределенности. То есть, большинство видов распределены отдельными пятнами, что можно рассматривать как «популяцию популяций» [16], указывая тем самым на неравновесность биотического разнообразия в условиях динамичности природных (зарастае-мость биотопов макрофитами; сгонно-нагонные явления соленой воды в системе гипергалинное озеро-соленые реки) и климатических измене- ний. Обсуждая структуру распределения, взаимопроникновения, миграции популяций [17] планктонных и донных сообществ на примере высокоэвтрофных соленых рек, можно констатировать их тесную взаимосвязь. Эта зависимость обусловлена как биотическими взаимодействиями популяций видов фито- и бактериофагов при возможном «ключевом параметре» – ресурсной обеспеченности в эвтрофных водотоках [18-20], так и реакцией видов на динамичность условий водной среды. Очевидно, что планктонные и донные сообщества следует рассматривать в их целостности с множеством взаимосвязанных элементов (по отношению друг к другу и окружающим условиям). Следует помнить, что особые формы взаимодействия со средой и между видами осуществляются, главным образом, посредством метаболитов, которые, как отмечает Г.Г. Винберг [21], «служат важным интегрирующим водные сообщества фактором, подверженным действию естественного отбора».

Таблица 2. Таксоны зоопланктона (ZP), мейобентоса (MB) и макрозообентоса (ZB), обладающие наибольшей значимостью при построении моделей зависимости видового состава от градиента солености

|

Значимость |

Группа |

Код вида |

Наименование |

Встречаемость |

Z -критерий |

р -значение |

|

ZB |

Pal_sh |

Palpomyia schmidti |

11 |

10,75 |

1,00 |

|

|

MB |

Apo_dn |

Apocyclops dengizicus |

8 |

6,92 |

1,00 |

|

|

Высокая |

ZP |

Apo_dn |

Apocyclops dengizicus |

9 |

8,60 |

1,00 |

|

ZP |

Cri_sf |

Cricotopus salinophilus |

19 |

7,15 |

0,99 |

|

|

ZP |

Aca_sp |

Acanthocyclops americanus |

4 |

3,73 |

0,75 |

|

|

ZB |

Cri_sf |

Cricotopus salinophilus |

16 |

3,65 |

0,73 |

|

|

ZP |

Bra_pl |

Brachionus plicatilis |

22 |

3,53 |

0,71 |

|

|

MB |

Het_sl |

Heterocypris salina |

5 |

3,31 |

0,69 |

|

|

ZP |

Cle_cn |

Cletocamptus confluens |

4 |

3,29 |

0,63 |

|

|

ZB |

Gam_lc |

Gammarus lacustris |

6 |

3,11 |

0,60 |

|

|

MB |

Mic_db |

Microchironomus deribae |

3 |

3,06 |

0,57 |

|

|

MB |

Chi_sl |

Chironomus salinarius |

11 |

2,77 |

0,51 |

|

|

Средняя |

MB |

Pal_sh |

Palpomiya schmidti |

7 |

2,29 |

0,38 |

|

ZP |

Meg_vr |

Megacyclops viridis |

7 |

2,18 |

0,37 |

|

|

MB |

Cyp_tr |

Cyprideis torosa |

17 |

2,32 |

0,36 |

|

|

MB |

Cri_sf |

Cricotopus salinophilus |

15 |

2,07 |

0,12 |

|

|

ZP |

Cru_rf |

Cricotopus rufiventris |

3 |

1,43 |

0,05 |

|

|

ZB |

Gly_sl |

Glyptotendipes salinus |

4 |

1,56 |

0,03 |

|

|

ZP |

Dia_bs |

Diacyclops bisetosus |

3 |

1,09 |

0,03 |

|

|

ZB |

Chi_ap |

Chironomus aprilinus |

4 |

0,35 |

0,02 |

|

|

MB |

Nai_el |

Nais elinguis |

4 |

1,54 |

0,02 |

|

|

Слабая |

ZB |

Tan_kh |

Tanytarsus kharaensis |

2 |

1,32 |

0,01 |

|

ZB |

Mic_db |

Microchironomus deribae |

8 |

0,96 |

0,01 |

|

|

MB |

Onc_rv |

Oncholaimus rivalis |

4 |

0,70 |

0,01 |

|

|

MB |

Mo_pv |

Monhystrella parvella |

23 |

1,62 |

0,01 |

|

|

ZB |

Chi_sl |

Chironomus salinarius |

10 |

0,09 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Aed_sp |

Aedes sp. |

3 |

0,25 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Net_lc |

Nitokra lacustris |

3 |

1,07 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Par_lt |

Paranais litoralis |

3 |

0,95 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Can_sp |

Candona spp. |

3 |

0,88 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Dip_dl |

Diplolaimelloides delyi |

5 |

0,72 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Ber_sp |

Berosus sp. |

3 |

0,72 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Cal_sl |

Calodorylaimus salinus |

3 |

0,42 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Euc_sr |

Eucyclops serrulatus |

3 |

0,02 |

∼ 0 |

|

|

MB |

Tu |

Turbellaria (ind.) |

4 |

0,00 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Cul_sp |

Culicoides sp. |

3 |

-0,08 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Cyp_tr |

Cyprideis torosa |

6 |

-0,40 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Gam_lc |

Gammarus lacustris |

3 |

-0,44 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Odn_sp |

Odontomyia sp. |

3 |

-0,45 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Sig_sp |

Sigara sp. |

4 |

-0,50 |

∼ 0 |

|

|

ZB |

Eph_sp |

Ephydra sp. |

4 |

-0,56 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Nau_cl |

Nauplii Cyclopoida |

12 |

-0,63 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Col_ad |

Colurella adriatica |

3 |

-0,72 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Bde |

Bdelloida |

4 |

-0,80 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Cop_cl |

Copepodit Cyclopoida |

8 |

-0,81 |

∼ 0 |

|

|

ZP |

Bra_cl |

Brachionus calyciflorus |

3 |

-1,72 |

∼ 0 |

Проведенный анализ некоторых элементов структуры метасообщества может быть использован как первый шаг для изучения структуры планктонных и донных сообществ, позволяющий сформулировать ряд гипотез для выявления процессов, обеспечивающих наблюдаемое распределение видов в местообитаниях лоти-ческих и лентических гидросистем. Установлено, что факторами, оказывающими значимое влияние на таксономическую структуру метасообществ, являются: содержание хлоридов, кальция, ионов аммония, сульфатов, фосфатов, бикарбонатов, концентрации марганца, железа, магния, хлорофилла «a» в условиях различных гидрофизических факторов- содержания растворенного кислорода, глубины, рН, температуры воды. По мнению В.Д. Федорова (стр. 137 [17]) «Любой природный биотоп структурирован. Его структура определяется наличием всевозможного рода градиентов, отражающих изменение однородности его свойств в четырехмерном (четвертое измерение – время) пространстве».

Выделенные таксоценозы, адаптированные к обитанию в высокоминерализованных водах, обладают различной связанностью с ключевыми абиотическим факторами. Результаты анализа показали, что планктонные и донные сообщества соленых рек могут рассматриваться как консорциум метасообществ или структурных единиц речных экосистем, что в условиях ООПТ Эльтонского биосферного заповедника подразумевает сохранения природной динамики естественных местообитаний.

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований по темe «Изменение, устойчивость и сохранение биологического разнообразия под воздействием глобальных изменений климата и интенсивной антропогенной нагрузки на экосистемы Волжского бассейна», № 122032500063-0 и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-04-00135.

Авторы благодарят В.И. Лазареву, В.А. Гусакова (Институт биологии внутренних вод им И.Д. Папанина, ИБВВ РАН), Головатюк Л.В. (Институт экологии Волжского бассейна РАН, филиал Самарского ФНЦ РАН) за участие в совместных исследованиях и таксономическую идентификацию гидробионтов.

Список литературы Анализ взаимодействия планктонных и донных сообществ в соленых реках Приэльтонья (Россия)

- Шитиков, В.К. Анализ статистических закономерностей организации видовой структуры донных речных сообществ / В.К. Шитиков, Т.Д. Зинченко // Журнал общей биологии. – 2011. – Т. 72, № 5. – C. 355-368.

- Clements, F.E. Plant succession: an analysis of the development of vegetation. – 1916. Carnegie Institute of Washington, Washington, D.C. – V. 242, – P. 1-512.

- Gleason, H.A. The individualistic concept of plant associations. Bulletin Torry Botanical Club. – 1926. – V. 53. – P. 7-26.

- Zinchenko, T.D., Golovatyuk, L.V., Abrosimova, E.V., Popchenko, T.V. Macrozoobenthos in saline rivers in the Lake Elton Basin: Spatial and temporal dynamics // Inland Water Biology. –2017. – V. 10, N. 4. – P. 384–398.

- Зинченко, Т.Д. Планктонные и донные сообщества в соленых реках бассейна оз. Эльтон: статистический анализ зависимостей / Т.Д. Зинченко, В.К. Шитиков, Л.В. Головатюк, В.А. Гусаков, В.И. Лазарева // Аридные экосистемы. – 2018. – Т. 24, № 3 (76). – С. 89-96. [Zinchenko, T.D., Shitikov, V.K., Golovatyuk, L.V., Gusakov, V.A., Lazareva, V.I. Plankton and Bottom Communities in the Saline Rivers of Lake Elton Basin: Statistical Analysis of Dependences // Arid Ecosystems. – 2018. – 8, N. 3. – P. 225-230].

- Зинченко, Т.Д. Анализ связей между сообществами гидробионтов в соленых реках с использованием многомерной блочной ординации / Т.Д. Зинченко, В.К. Шитиков, Л.В. Головатюк, В.А. Гусаков, В.И. Лазарева // Биология внутренних вод. – 2019а. – № 4, выпуск 2. – С. 82-89. [Zinchenko, T.D, Shitikov, V.K., Golovatyuk, L.V., Gusakov, V.A, Lazareva, V.I. Analysis of Relations between Communities of Hydrobionts in Saline Rivers by Multidimensional Block Ordination // Inland Water Biology. – 2019a. – V.12, N. l.2. – P.105-111].

- Зинченко, Т.Д. Многомерный статистический анализ структуры планктонных и донных сообществ минерализованных рек бассейна оз. Эльтон / Т.Д. Зинченко, Л.В. Головатюк, В.К. Шитиков, Э.В. Абросимова // Поволжский экологический журнал. – 2019б. – № 4. – С. 407-418. [Zinchenko, T.D., Shitikov, V.K., Golovatyuk, L.V., Abrosimova, E.V. Multidimensional Statistical Analysis of the Structure of Planktonic and Bottom Communities Inhabiting Mineralized Rivers of the Elton Lake Basin // Biology Bulletin. – 2020. – V. 47, N. 10. – P. 1411-1417].

- Connor, E.F., Simberloff, D. The assembly of species communities: chance or competition? // Ecology. – 1979. – V. 60. – P. 1132-1140.

- Sanderson, J.G. Null model analysis of communities on gradients // J Biogeogr. – 2004. –V. 31. – P. 879-883.

- Hausdorf, B., Hennig, C. Null model tests of clustering of species, negative co-occurrence patterns and nestedness in meta-communities // Oikos. – 2007. – V. 116. – P. 818-828

- Leibold, M.A., Mikkelson, G.M. Coherence, species turnover, and boundary clumping: elements of meta-community structure // Oikos. – 2002. – V. 97. – P. 237-250.

- Presley, S.J., Higgins, C.L., Willig, M.R. A comprehensive framework for the evaluation of metacommunity structure. // Oikos. – 2010. – V. 119. – P. 908-917.

- Hennig, C., Hausdorf, B. Distance-based parametric bootstrap tests for clustering of species ranges. // Comput. Stat. Data Anal. – 2004. – V. 45. – P. 875-895.

- Kursa, M., Rudnicki, W. Feature Selection with the Boruta Package // Journal of Statistical Software. – 2010. – V. 36 (11). – P. 2-12.

- Friedman, J., Hastie, T., Tibshirani, R. Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso. // Biostatistics. – 2007. – V. 9. – P. 432-441.

- Levins, R. Extinction. – Some Mathematical Questions in Biology // Amer. Matemat. Society Providence. R. 1. – 1970. – V. 2. – P. 77-107.

- Федоров, В.Д. Изменения в природных биологический системах /, В.Д. Федоров [под ред. В.Н. Максимова]. – М. Спорт и культура. – 368 с.

- Zinchenko, T.D., Gladyshev, M.I., Makhutova, O.N., Sushchik, N.N., Kalachova, G.S., Golovatyuk, L.V. Saline rivers provide arid landscapes with a considerable amount of biochemically valuable production of chironomid (Diptera) larvae // Hydrobiologia. – 2014. – N. 722. – P. 115-128.

- Зинченко, Т.Д. Биоразнообразие и структура сообществ макрозообентоса соленых рек аридной зоны юга России (Приэльтонье) / Т.Д. Зинченко, Л.В. Головатюк // Аридные экосистемы. – 2010. – Т. 16, № 3 (43). – С. 25-33.

- Зинченко, Т.Д. Анализ структуры мета-со- обществ планктонных и донных организмов в реках бассейна оз. Эльтон / Т.Д. Зинченко, В.К. Шитиков, Л.В. Головатюк, Э.В. Абросимова // Аридные экосистемы. – 2020. – V. 26, №. 4(85). – С. 149-155. [Zinchenko, T.D., Shitikov, V.K., Golovatyuk, L.V., Abrosimova, E.V. Analysis of the meta-community structure of plankton and bottom organisms in rivers of the Lake Elton basin // Arid. Ecosystems. – 2020. –V. 10. N. 4. – P. 390-395].

- Винберг, Г.Г. Особенности водных экологических систем /, Г.Г. Винберг // Журнал общей биологии. – 1967. – Т. 28. – № 5. – С. 538-545.