Анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью социальных работников с учетом факторов их трудовой деятельности

Автор: Березин И.И., Сиротко М.Л., Белякова Н.С., Сергеев А.К.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью и учет факторов труда работников сферы социального обслуживания крупного города. Материал и методы. Исходными данными явились число работающих центра социального обслуживания населения «Центральный» г. о. Самара, случаи и дни временной нетрудоспособности за 2018-2021 гг. По составленной анкете проведен опрос 150 социальных работников для субъективной оценки нарушений в состоянии здоровья, факторов условий и характера труда. Результаты. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. число случаев временной нетрудоспособности увеличилось в 2,8 раза, в 2021 г. - в 2,5 раза; число пропущенных дней возросло почти в 3 раза, наибольшее число случаев временной нетрудоспособности в 2021 г. регистрировалось в группе со стажем работы 5-9 лет (31 из 128 случаев; 24%). При опросе социальных работников на наличие имеющихся у них нарушений в состоянии здоровья и влияющих на трудоспособность чаще всего отмечены симптомы со стороны органов дыхания (56%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (16%). Выявлено, что факторам тяжести трудового процесса соответствует вредный класс условий труда степени 3.1, факторам напряженности трудового процесса - вредный класс условий труда степени 3.2. Заключение. Выявленные особенности заболеваемости с временной нетрудоспособностью необходимо учитывать при планировании и проведении лечебно-профилактической работы с работниками сферы социального обслуживания.

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью, социальные работники, условия труда, факторы трудового процесса

Короткий адрес: https://sciup.org/149143247

IDR: 149143247 | УДК: 613.6.02+614.8.01 | DOI: 10.15275/ssmj1901064

Текст научной статьи Анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью социальных работников с учетом факторов их трудовой деятельности

EDN: HBHPSQ

Corresponding author — Nadezhda S. Belyakova

Тел.: +7 (987) 1736740

социального обслуживания населения, а также автономных некоммерческих организаций социального обслуживания населения. В Российской Федерации на 1 января 2017 г. функционировало 8609 отделений социального обслуживания на дому, где обслужено почти 1,14 млн человек пожилого возраста и инвалидов [1].

Основными представителями, которые оказывают социальные услуги населению на дому, являются социальные работники. В круг их обязанностей входит выявление пожилых людей, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи; оказание помощи в подготовке документов для принятия нуждающихся на постоянное или временное обслуживание и т. д.

По данным ранее проведенных социологических исследований отечественных ученых, факторами рабочей среды, оказывающими неблагоприятное влияние на состояние здоровья, были ненормирован-ность рабочего дня и физической нагрузки, контакты с инфекционными агентами, контакт с получателями услуг с соматическими и психическими заболеваниями [2].

Отмечается, что с учетом специфики факторов трудового процесса в социальной сфере необходимо выходить за рамки охраны труда и создание безопасных условий собственно на рабочем месте [3–5], а также стремиться к формированию такой политики развития института социальной работы, которая была бы адаптивной и проактивной в отношении к меняющейся ситуации [6, 7].

В период эпидемий на социальных работников накладывается множество обязанностей, и, соответственно, сами социальные работники становятся особенно нуждающимся в проявлении медико-социальной помощи к себе [8, 9].

Пробелы в недостаточном изучении причин возникновения и условий развития заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди важнейшей с социальной точки зрения профессиональной группы — социальных работников, особенно в свете существующих тенденций демографического старения населения и растущей потребности в социальных услугах, предопределили цель и задачи настоящего исследования.

Цель — провести анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью и учет факторов труда работников сферы социального обслуживания крупного города.

Материал и методы. В настоящее время в Самарской области действуют 10 автономных некоммерческих организаций — центров социального обслуживания населения, структурные подразделения которых функционируют во всех муниципальных образованиях области. Ежегодно более 61 тыс. пожилых людей и инвалидов получают в центрах свыше 22 млн социальных услуг [10].

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения городского округа Самара (АНО ЦСОН) “Центральный”» проводит социальное обслуживание на дому получателей социальных услуг в пяти отделениях: Октябрьском (1399 получателей социальных услуг за 2020 г.), Железнодорожном (1292 получателей), Куйбышевском (952 получателей), Ленинском и Самарском (по 889 получателей в каждом).

В настоящее исследование включены три из пяти отделений центра: Октябрьское, Самарское и Железнодорожное. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., доля жителей, проживающих в данных районах, от общей численности населения города составляла 9,8; 2,6 и 8,9% соответственно.

Для расчета и анализа основных показателей, характеризующих условия труда, уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, а также самооценки здоровья социальных работников, в отделе кадров АНО «ЦСОН “Центральный”» были получены исходные данные о числе работающих, количестве случаев и дней временной нетрудоспособности за 2018–2021 гг. Дни временной нетрудоспособности детализированы по числу календарных и рабочих дней.

Общая численность социальных работников по годам наблюдений не претерпела значительных изменений и колебалась от 270 до 272 человек. Что касается распределения работников по районам города, в Октябрьском и Железнодорожном районах работает по 36% сотрудников центра, а в Самарском — 28%.

Важным направлением изучения причин возникновения нарушений в состоянии здоровья и заболеваемости работников центра является характеристика сотрудников по стажу работы. Нами использована 5-летняя градация стажевых групп: 1–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет, 15–19 лет, 20–24 года, 25 и более лет, имеющаяся по отделениям центра в 2021 г.

В целом доля сотрудников центра, имеющих самый небольшой стаж работы (от 1 года до 4 лет), составляет большинство (28%). Число работников со стажем 5–9 лет находится на 2-м месте по частоте (19%). Таким образом, почти половина сотрудников работает в центре не более 9 лет. Следующей по частоте стажевой группой являются сотрудники, 25 и более лет работающие в системе социального обслуживания населения (17%). На долю остальных стажевых групп (10–14, 15–19 лет и 20–24 года) приходится равное и небольшое количество сотрудников (в среднем 12%). Средний стаж работы составляет ( M±SD ): 13,5 ±1,5 года (4–23 года).

По составленной анкете из 17 вопросов проведено анкетирование 150 социальных работниц АНО «ЦСОН “Центральный”» по самооценке нарушений состояния здоровья, а также определения приоритетных факторов условий и характера труда, которые могут влиять на трудоспособность работающих. Анкета включала три блока вопросов: 6 общих вопросов о респонденте, 7 — о субъективной оценке состояния здоровья и 4 — об условиях труда. Распределение респондентов по возрасту в трех исследуемых районах (от наибольшего к наименьшему числу): 50–59 лет (60 человек), 40–49 лет (56 человек), 60–69 лет (21 человек), 30–39 лет (12 человек), 18–29 лет (1 человек).

Статистический анализ данных выполняли с использованием программы SPSS 25 (IBM Corporation, Armonk, New York, США, лицензия № 5725-А54). Применяли методы описательной статистики: абсолютные, относительные и средние величины. Для сравнения долей в разных группах и в одной группе с равномерным распределением применяли критерий ꭓ2. Результаты считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. Число случаев временной нетрудоспособности сотрудников, работающих в трех районах города, за 2018–2021 гг. составило 400 наблюдений (77 случаев, или 19%, в 2018 г., 52 случая, или 13%, в 2019 г., 143 случая, или 36%, в 2020 г., 128 случаев, или 32%, в 2021 г.).

По всем изучаемым районам города среди социальных работников отмечено значительное увеличение случаев временной нетрудоспособности в 2020 и 2021 гг. Так, темп роста случаев, по которым наступила временная нетрудоспособность социальных работников, в Октябрьском районе в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 331%, в Самарском — 544%, в Железнодорожном — 170%.

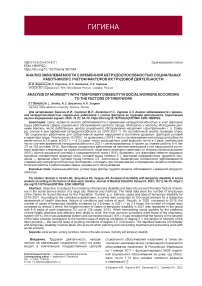

Рис. 1. Число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих по районам г. о. Самара и стажу в 2021 г.

При рассмотрении динамики зарегистрированных случаев временной нетрудоспособности за 2021 г. у работников АНО «ЦСОН “Центральный”» в зависимости от стажа работы установлено, что чаще всего нетрудоспособность наступала в группе, имеющей стаж работы 5-9 лет (31 из 128 случаев; 24%). На 2-м месте по числу случаев временной нетрудоспособности находилась самая молодая стажевая группа от 1 года до 4 лет (27 из 128 случаев; 21 %).

Анализ случаев временной нетрудоспособности за 2021 г. по районам города и стажу работы сотрудников показал, что их число связано с количеством сотрудников, т. е. в Октябрьском районе больше всего случаев зарегистрировано в молодых стажевых группах (от 1 года до 9 лет — 26 случаев), в Самарском районе — в группе среднего стажа (от 5 до 14 лет — 22 случая). Что касается Железнодорожного района, наиболее пострадавшими оказались группы старшего стажа (от 15 и более лет — 25 случаев).

Проведенный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности социальных работников трех районов города Самары за 2021 г. в зависимости от их стажа показал, что самыми пострадавшими группами, имеющими наибольшие показатели числа случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих, стали группы со стажем работы 5–9 и 10–14 лет (рис. 1).

Следующим важным показателем, характеризующим уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, является число пропущенных календарных и рабочих дней.

Так, рост случаев временной нетрудоспособности в 2020 и 2021 гг. по сравнению с предыдущими двумя годами по числу пропущенных календарных дней регистрировался в 2020 г. (в 2,9 раза) и в 2021 г. (в 2,2 раза) от уровня 2019 г.

При изучении средней длительности одного случая временной нетрудоспособности социальных работников, с учетом всех трех изучаемых районов города Самары, выявлено, что за период с 2018 по 2021 г. произошло ее снижение с 28,9 до 18,3 календарных дня и с 19,5 до 13 рабочих дней.

Изменение числа случаев временной нетрудоспособности на одного работавшего социального работника за период 2018–2021 гг. связано с числом случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих за аналогичный период. Так, в 2018 г. число случаев временной нетрудоспособности на одного работавшего социального работника составило 0,28, в 2019 г. — 0,19, в 2020 г. — 0,53, в 2021 г. — 0,47.

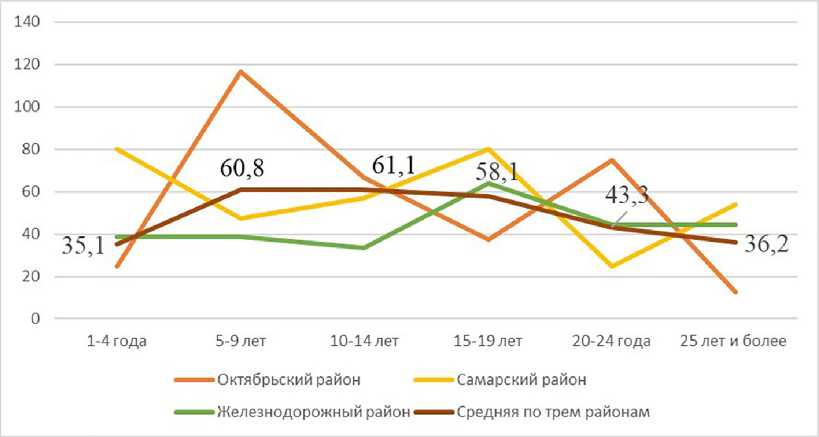

Изменение числа случаев временной нетрудоспособности на одного работавшего социального работника за 2021 г. с учетом стажа связано с числом случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих за аналогичный год (рис. 2).

Как обращают на себя внимание данные рис. 2, в стажевых группах 5–9 и 10–14 лет одинаковое крайне высокое значение числа случаев временной нетрудоспособности (0,61 на одного социального работника).

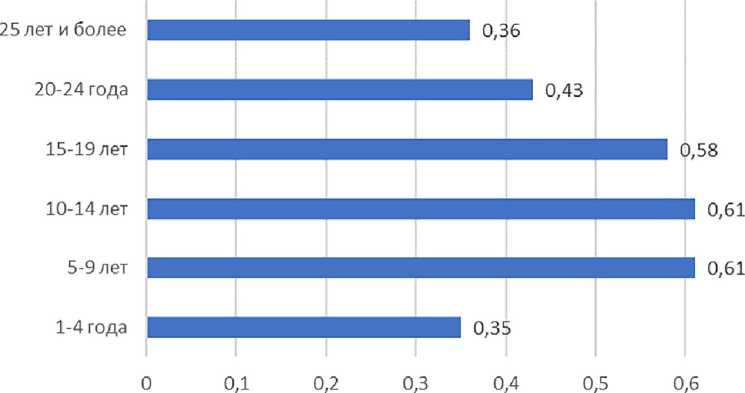

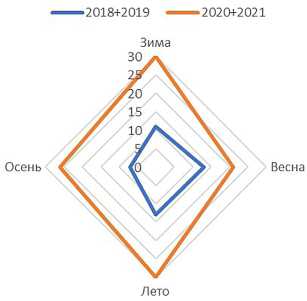

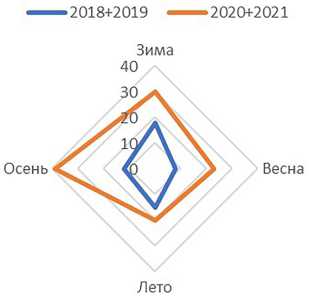

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности с учетом сезона года проведен отдельно в каждом из изучаемых районов г. Самары: Октябрьском (рис. 3а), Самарском (рис. 3б), Железнодорожном (рис. 3в). Представленные данные сгруппированы нами по четырем сезонам года: декабрь, январь и февраль («зима»), март, апрель и май («весна»), июнь, июль и август («лето»), сентябрь, октябрь и ноябрь («осень»), а также по сумме лет (2018+2019 и 2020+2021 гг.)

Представленные данные на рис. 3 свидетельствуют о выраженном сезонном характере в осенне-зимний период в 2020–2021 гг. случаев временной нетрудоспособности социальных работников во всех изучаемых районах г. о. Самара. Для оценки статистической значимости возможного превышения доли случаев временной нетрудоспособности в 2018–2021 гг. по сезонам года применен критерий ꭓ2 по двум способам.

По первому способу проведен анализ на равномерное распределение доли случаев по четырем сезонам каждого года (таблица).

Как видно из представленных в таблице данных, в 2018 и 2019 гг. распределение доли случаев временной нетрудоспособности социальных работников по временам года было равномерным и статистически не отличалось от ожидаемых 25% на сезон (ꭓ2=1,75, df=3, p =0,627 в 2018 г. и ꭓ2=3,29,

Рис. 2. Число случаев временной нетрудоспособности на одного работавшего социального работника различных стажевых групп в 2021 г.

а

б

в

Рис. 3. Сезонность случаев временной нетрудоспособности социальных работников в (2018+2019 гг.) и (2020+2021 гг.): а — в Октябрьском районе; б — в Самарском районе; в — в Железнодорожном районе

Сравнительный анализ сезонности случаев временной нетрудоспособности социальных работников в 2018–2021 гг. по методу ꭓ2

При использовании второго способа получены аналогичные результаты. При сравнении долей случаев выдачи листка нетрудоспособности, выписанных в разные времена года в 2020 г., с долями по сезонам в 2018 или 2019 гг., также отмечены статистически значимые отличия (ꭓ2=10,07 df=3, р =0,018 при сравнении 2020 и 2019 гг., ꭓ2=12,17 df=3, р =0,007 при сравнении 2020 и 2018 гг.). Ни в 2018, ни в 2019 гг. такой высокой доли случаев временной нетрудоспособности, как 2020 г. (38,3%), не приходилось на осень.

Анализ проявлений нарушений в состоянии здоровья работающих, факторов и условий трудовой деятельности. Проведено анкетирование 150 социальных работников АНО «ЦСОН “Центральный”» (интервьюированы группы по 50 человек в каждом из трех районов).

По субъективным оценкам работающих, чаще всего симптомами, ограничивающими их трудоспособность, являлись на 1-м месте в 28 случаях — со стороны органов дыхания (56,0%), на 2-м месте в 12 случаях — костно-мышечной системы и соединительной ткани (16,0%), на 3-м месте в 4 случаях — эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ и системы кровообращения (по 8,0%), далее по 2 случая — органов пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней, мочеполовой системы, что составляет по 4,0% соответственно.

В зависимости от района города при анализе возможных причин снижения трудоспособности выявлено, что доминирующая позиция принадлежит болезненным проявлениям со стороны органов дыхания: так наибольшее число случаев отметили 16 опрошенных (32,0%) Железнодорожного района, 8 случаев (16,0%) у представителей Октябрьского района, 4 случая (8,0%) у работников Самарского района. На 2-м месте при ответах оказались симптомы, характерные для нарушений костно-мышечной системы и соединительной ткани у респондентов в большинстве изучаемых районов города. В Самарском районе на 2-м месте у социальных работников отмечены проявления болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ и заболеваний органов пищеварения. В структуре нарушений самочувствия работающих в Октябрьском районе 3-е ранговое место занимают затруднения в состоянии здоровья со стороны мочеполовой системы.

Факторы, наиболее часто встречающиеся в трудовой деятельности социальных работников и, возможно, оказывающие влияние на их трудоспособность на основании данных проведенного анкетирования, могут быть представлены в следующей иерархии: на 1-м месте 125 опрошенных (83,3%) отметили поднятие и ношение тяжестей (сумки с продуктами, ведра с водой для уборки дома и т. п.), на 2-м месте 100 респондентов (66,6%) указали на монотонность рабочих операций (общение с клиентом, выполнения поручений клиента, уборка квартиры, оказание услуг по уходу за пожилым и инвалидом) и долгое нахождение в рабочей позе стоя 5 ч, что составляет 71,4% времени от 7-часовой рабочей смены (при выполнении поручений клиента, долгое ожидание в очередях, теснота в транспорте и т. п.), на 3-м месте — 46 участников опроса (30,6%) выделили перегревание и переохлаждение, а также пыль, грязь и т. п.

Среди распространенных факторов, негативно воздействующих на здоровье, 80 работников (53,3%) отметили отсутствие обеда и еда всухомятку. По районам города распределение было следующим: в Октябрьском районе с этой причиной наиболее часто сталкиваются 34 опрошенных сотрудника (22,6%), в Самарском районе — 24 человека (16,0%), в Железнодорожном районе — 22 работника (14,6%).

При хронометражном исследовании факторов трудовой деятельности социальных работниц наибольший интерес представляли факторы трудового процесса.

Из факторов тяжести трудового процесса мы исследовали физическую динамическую нагрузку (перемещение пакетов с продуктами (масса 5 кг) до получателя услуги (расстояние 30 метров) допустимый 2-й класс условий труда, масса поднимаемого груза (масса пакета 5 кг, за смену поднимает 50 таких пакетов, т. е. 250 кг) оптимальный класс условий труда, стереотипные рабочие движения (моет пол и совершает 50 движений в минуту, на мытье полов уходит 283 мин., следовательно, совершает 14150 движений за смену) допустимый 2-й класс условий труда, рабочая поза (стоя 71,4% рабочей смены, либо фиксированная рабочая поза мытье полов 40% рабочего времени) вредный класс условий труда степени 3.1.

Из факторов напряженности трудового процесса наибольший вклад вносят эмоциональные нагрузки, поскольку возможны конфликтные ситуации на рабочем месте с получателями услуг (1–3, по количеству за одну рабочую смену) — вредный класс условий труда степени 3.2, сенсорные нагрузки (социальные работницы разговаривают с подопечными [пожилыми людьми и инвалидами] до 16–20 ч в неделю) — допустимый класс условий труда.

Согласно критериям оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженности трудового процесса и гигиенической классификации условий труда по показателям вредности и опасности (Р 2.2.2006– 05 «Руководство по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда») к факторам, оказывающим влияние на состояние здоровье социальных работниц АНО «ЦСОН “Центральный”» в процессе трудовой деятельности, отнесены следующие: факторы тяжести трудового процесса (соответствует вредный класс условий труда степени 3.1); факторы напряженности трудового процесса (соответствует вредный класс условий труда степени 3.2).

Обсуждение. В 2020 и 2021 гг. резко возросло число случаев временной нетрудоспособности у социальных работников. Данный факт, на наш взгляд, в значительной степени связан с начавшейся эпидемией новой коронавирусной инфекции — COVID-19. В 2020 г., по сравнению с «доковидным» 2019 г., число случаев временной нетрудоспособности увеличилось в 2,8 раза, в 2021 г. — в 2,5 раза.

По числу случаев временной нетрудоспособности в 2021 г. лидирует Самарский район — 45 случаев, на второй позиции находился Железнодорожный район — 43 случая, на третьей позиции Октябрьский район — 40 случаев.

По вкладу в общее число пропущенных календарных дней сотрудниками центра в зависимости от районов города установлено, что в 2020 г. самая высокая доля принадлежала Железнодорожному району (1221 из 3145 дней; 39%) и Самарскому району (1108 из 3145 дней; 35%). В 2021 г. больше всего пропущено календарных дней по временной нетрудоспособности в Октябрьском районе (829 из 2 341 дней; 35%). Аналогичная ситуация выявлена и для пропущенных рабочих дней.

В результате проведенного анкетирования работников по субъективной оценке нарушений состояния здоровья выявлено наибольшее число случаев со стороны органов дыхания, особенно при ответах работников Железнодорожного района (32,0%). Причины патологических проявлений со стороны органов дыхания и мочеполовой системы, по данным опроса, в 66,6% случаев связаны с факторами условий труда, в частности с переохлаждением организма в процессе трудовой деятельности. Симптомы болезней органов дыхания были зарегистрированы у работниц в возрасте 40–49 лет (со стажем работы 1–4 года, 5–9 лет, 10– 14 лет), 50–59 лет (со стажем 5–9 лет, 20–24 года, более 25 лет), 60–69 лет (5–9 лет). При ответах респондентов ухудшение самочувствия по причине симптомов со стороны мочеполовой системы регистрировались чаще в возрастной группе 40– 49 лет со стажем работы 1–4 года. Данные опроса свидетельствуют о бóльших негативных отклонениях в состоянии здоровья в осенне-зимний период.

Проявления патологических симптомов со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани чаще отмечали сотрудники Октябрьского района (12,0%). При анализе возрастных и стажевых групп эти нарушения были характерны для социальных работниц в возрастной группе 40–49 лет (14 случаев заболеваний) со стажем работы 10– 14 лет и в возрасте от 50–59 лет (10 работниц) со стажем 10–14 лет. Отмечено, что бóльший стаж работы прямо пропорционален частоте упоминаний при опросе о нарушениях со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани. Имеет значение и простое увеличение возраста сотрудников, поскольку данные болезни общепринято относятся к возрастно-зависимым патологиям. В то же время не исключено, что способствуют возникновению и проявлению данных нарушений факторы тяжести трудового процесса: поднятие и перемещение тяжестей на различные расстояния в течение рабочей смены, длительное нахождение в рабочей позе стоя (отмечено у 83,3% из числа опрошенных), а также факторы напряженности трудового процесса: монотонность нагрузок (в 66,6% случаев). Полученные результаты требуют дальнейшего изучения. Сезонность для данной группы патологических симптомов не прослеживается.

По ответам респондентов, отклонения в состоянии здоровья со стороны органов пищеварения в 53,3% случаев могут быть связаны с отсутствием обеда или едой всухомятку. Данные причины чаще указывались работницами в возрастных группах 50–59 лет (со стажем работы 10–14 лет) и 60–69 лет (со стажем работы более 25 лет).

Почти % участников опроса (34; 22,6%) отметили одновременные нарушения со стороны режима и характера питания, эмоциональные нагрузки на работе

(выслушивание чужих проблем, несправедливые претензии клиентов, агрессии в общественных местах). Характерно, что данные условия трудовой деятельности привели в ответах социальные работники более старших возрастов: в возрасте 50–59 лет со стажем работы 15–19 лет и 60–69 лет (со стажем работы более 25 лет).

По данным отечественных исследователей, социальные работники подвергаются воздействию вредных факторов трудовой деятельности от 10 до 46% времени рабочей смены. Стоит отметить, что их трудовая деятельность сопряжена с воздействием не только психических, но и физических нагрузок. Чаще всего это тяжести, которые приходится перевозить или переносить социальным работникам на протяжении рабочей смены (продуктовые сумки, уборка снега, вёдра с водой, средства реабилитации клиентов). Возможно поднятие тяжестей при оказании социально-гигиенических услуг (мытье клиента, стирка белья и т. п.) [4–7].

По мнению Г. М. Сагдеевой, возникновение симптоматики синдрома эмоционального выгорания и дальнейшего его развития у социальных работников, оказывающих услуги на дому и стационарно пожилым людям и инвалидам, наиболее ярко проявляется уже в первый год работы в социальной службе. Синдром эмоционального выгорания также отмечается во всех группах социальных работников в зависимости о пола, возраста и стажа работы в службе. Следовательно, социальные работники попадают в группы риска по развитию этого синдрома [8].

Таким образом, социальную работу можно отнести к работе с высокой моральной ответственностью, за жизнь и здоровье подопечных. Эта профессия требует большой эмоциональной нагрузки [6, 7].

На основании полученных нами данных главными факторами трудовой деятельности социальных работниц были эмоциональные нагрузки (вредный класс условий труда степени 3.2) и рабочая поза (вредный класс условий труда степени 3.1), которым был присвоен наивысший класс условий труда.

Согласно гигиенической классификации, наибольший интерес для исследователя представляют факторы тяжести (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого груза, рабочая поза, стереотипные движения) и напряженности трудового процесса (эмоциональные нагрузки, сенсорные нагрузки), а также формирование системы профилактических мероприятий, направленных на снижение и устранение их воздействия на протяжении рабочей смены.

Заключение. При анализе заболеваемости с временной нетрудоспособностью социальных работников АНО «ЦСОН “Центральный”» число случаев временной нетрудоспособности работников в 2021 г. возросло в 2,5 раза (77 случаев, или 19%, в 2018 г., 52 случая, или 13%, в 2019 г., 143 случая, или 36%, в 2020 г., 128 случаев, или 32%, в 2021 г.), а число календарных пропущенных дней в 3 раза (1 076 календарных дней в 2019 г., 3145 календарных дней в 2020 г., 2341 календарных дня в 2021 г.). Темп роста случаев временной нетрудоспособности был наибольший в Самарском районе (544%), наименьший — в Железнодорожном (170%).

По распространению случаев временной нетрудоспособности их наибольшее число приходится на осенне-зимний период.

При опросе социальных работников на наличие имеющихся у них нарушений в состоянии здоровья и влияющих на трудоспособность чаще всего отмечены симптомы со стороны органов дыхания (56%), костно-мышечной системы и соединительной ткани (16%).

Факторами, оказывающими влияние на состояние здоровье социальных работников в процессе трудовой деятельности, по данным социологического опроса, являлись факторы тяжести трудового процесса (ношение и поднятие тяжестей, рабочая поза стоя), напряженности трудового процесса (эмоциональные и сенсорные нагрузки), условий труда (перегревание в теплый период года, переохлаждение в холодный период). Из факторов тяжести трудового процесса приоритетная роль принадлежит рабочей позе (соответствует вредному классу условий труда 3.1), а из факторов напряженности трудового процесса — эмоциональным нагрузкам (соответствует вредному классу условий труда 3.2).

По результатам проведенного исследования в качестве профилактических мероприятий рекомендуется чередование режимов труда и отдыха, введение нерегламентированных перерывов (5–7 мин.), направленных на снижение воздействия факторов трудовой деятельности, выполнение физических упражнений со статическим компонентом и дыхательной гимнастики, пешие прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее 15 мин., соблюдение принципов рационального питания (кратность приема пищи, минимальный перерыв между приемом пищи не более 4 ч, сбалансированность рациона, кулинарная обработка пищи).

Выявленные особенности заболеваемости с временной нетрудоспособностью социальных работников необходимо учитывать при планировании и проведении лечебно-профилактической работы (соблюдение сроков вакцинации и ревакцинации, сроков и полноты профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, рекомендаций противорецидивного лечения перед осенне-зимним периодом, своевременное направление на лечение в условиях дневного стационара, санаторно-курортное лечение и пр.).

Список литературы Анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью социальных работников с учетом факторов их трудовой деятельности

- Шляфер С.И. Основные показатели работы центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в России. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019; 27 (6): 1053-7.

- Белякова H.C., Сергеев А.К. Оценка двигательной активности работников умственного труда (на примере работников центров социального обслуживания населения). Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60 (11): 727-9. 10.3108 9/1026-9428-2020-60-11 -727-729.

- Третиников B.C. Здоровье работников социальной сферы как медико-социальная проблема. Сб. статей VI Международной научно-практической конференции Теория и практика современной науки. Пенза, 2021; 186-9.

- Шурыгина Ю.Ю. Организация деятельности специалистов по социальной работе медицинских учреждений в условиях новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия. Социальная безопасность и социальная защита населения в современных условиях: сб. материалов междунар. науч.-практ. конференции, посвященной 30-летию социальной работы в России. Улан-Удэ, 2021; с. 295-300.

- Зудин А.Б., Веденский А.И. Здоровье в самооценках работников промышленного производства и социальной сферы. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021; 29 (2): 232-7.

- Перемышлина E.C., Логинова И.А. Синдром эмоционального выгорания у специалистов центров социального обслуживания населения г. Самары. Наука XXI века: актуальные направления развития. 2017; 1 (1): 113-7.

- Поликарпова, А.И. Компетентностный подход в профилактике профессионального риска труда социального работника Культура. Духовность. Общество. 2015; 17:95-100.

- Сагдеева Г.M. Обоснование организационно-профилактических мероприятий по оптимизации трудового процесса и укреплению здоровья социальных работников (при обслуживании пациентов в специализированных центрах на дому): дис.... канд. мед. наук. СПб., 2010; 184 с.

- Ушаков E.В. Социальная работа и ее новые задачи в условиях пандемии COVID-19. Modern Science. 2022; (4) 1:410-4.

- Truell R. COVID-19: the struggle, success and expansion of social work. Rheinfelden: International Federation of Social Workers, 2020. URL: https://www.ifsw.org/to-the-top-of-the-cliff-how-socialwork-changed-with-covid-19 (2 June 2022).