Анализ загрязнения мутагенами почв Советского района города Орла с использованием Arabidopsis thaliana

Автор: Крюков В.И.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Современные пробелы экологии

Статья в выпуске: 4 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследован интегральный уровень загрязнения мутагенными веществами почвы в 10 точках Советского района г. Орла. Анализ мутагенности проведён с использованием эмбрион-теста на Arabidopsis thaliana. Растения выращивали в лабораторных условиях на почве собранных образцов. Учёт мутаций проводили в фазу плодоношения при морфологическом анализе эмбрионов в трёх первых стручках из базальных участков терминальных соцветий каждого растения. Учитывали частоты доминантных летальных (sicca, brevis, vana, diffusa, murca, parva, fusca) и рецессивных хлорофильных (albina, chlorina, xanta) мутаций. Растения, выращенные на почве 9 образцов, имели статистически достоверно меньшее число нормально развивающихся эмбрионов в стручках. Пять почвенных проб из десяти статистически достоверно увеличивали частоту образования эмбриональных летальных мутаций в плодах растений. Эти результаты доказывают существование в Советском районе г. Орла участков почвы, уровень химического загрязнения которых может приводить к снижению жизнеспособности растений и увеличению мутагенеза в их генеративных клетках.

Экологический мониторинг, генетический мониторинг, мутагенез, эмбриональные летальные мутации, арабидопсис

Короткий адрес: https://sciup.org/147230981

IDR: 147230981

Текст научной статьи Анализ загрязнения мутагенами почв Советского района города Орла с использованием Arabidopsis thaliana

Введение. В соответствии с «Концепцией демографической политики Российской федерации на период до 2025 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, важной задачей государства является осуществление мер, направленных на улучшение здоровья населения, повышение уровня рождаемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни. Одним из путей решения этой задачи является улучшение экологической обстановки в населённых пунктах, поскольку по оценкам санитарноэпидемиологических и природоохранных ведомств более половины населения страны проживает в экологически неблагоприятных условиях, возникающих в результате загрязнения природной среды отходами, стоками и выбросами промышленных предприятий и транспорта.

Преобладающим направлением развития экономики в Орловской области является сельскохозяйственное производство. Побочным результатом сельскохозяйственного производства является загрязнение окружающей среды ядохимикатами. По данным кон-

The total levels of the soil mutagens contamination was investigated in 10 places of the Orel’s Soviet district. The soil mutagenicity was analyzed using Arabidopsis thaliana embryo test. The plants were grown in the laboratory on the soil of the collected samples. Mutations were counted in the fruiting phase with the morphological analysis of embryos in the first three pods from the basal areas of the terminal inflorescences of each plant. The frequencies of the dominant lethal (sicca, brevis, vana, diffusa, murca, parva, fusca) and the recessive chlorophyll (albina, chlorina, xanta) mutations were taken into account. Plants grown on the soil of 9 samples had a statistically significantly smaller number of normally developing embryos. Plants grown on 5 soil samples statistically significantly increased the incidence of embryonic lethal mutations in the pods. These results prove the existence of the soils with a high content of mutagens in Orel’s Soviet district.

Природоохранные учреждения г. Орла систематически контролируют загрязнение городской среды по определённому числу показателей. Так, управлением Роспотребнадзора в 2017 году был проведён анализ 795 проб почвы для установления содержания ртути, мышьяка, свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, марганца, бенз(а)пирена, фтора, а также величины рН. Содержание бенз(а)пирена, превышающее нормативные значения, были выявлены в селитебных зонах города Орла, а также в Орловском, Верховском, Зале-гощенском, Новодеревеньковском и Шаблыкинском районах. Вместе с тем, указанные вещества являются лишь незначительной частью вредных веществ, поступающих в окружающую среду [21]. Для здоровья населения опасность загрязнения городских почв определяется характером их использования. В г. Орле существуют районы частной жилой застройки. Участки земли вокруг частных домов используются для выращивания растений, употребляемых в пищу. В этом случае уровень загрязнения городских почв вредными веществами становится важным фактором, влияющим на здоровье людей.

Мутационные процессы, инициируемые химическими веществами, могут зависеть от особенностей распределения мутагенов в тканях организма и его метаболизма в клетках-мишенях. Кроме того, химические вещества, попадая в окружающую среду, могут трансформироваться или взаимодействовать с другими веществами, приводя к образованию новых соединений, химическая структура и вредоносные свойства которых останутся неизвестными. Наконец совокупность всех вредных веществ может образовывать в природной среде «коктейль» с очень сильным вредоносным действием благодаря синергидному эффекту. Инструментальные методы анализа в этом случае оказываются неэффективными. Возможный путь решения этой проблемы – выполнение биоиндикационных исследований и в их числе – генетического мониторинга среды. В данной публикации приведены результаты генетического тестирования почвенных образцов, собранных на территории одного из четырёх районов г. Орла.

Материалы и методы исследований

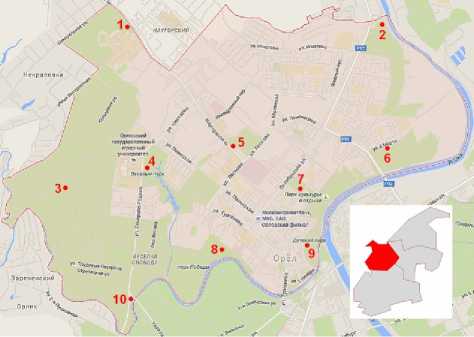

Материалом для исследования служили образцы почвы, собранные в десяти различных местах Советского района г. Орла. Координаты, определённые по Google Maps, и краткое описание точек сбора почвенных проб приведены в табл. 1, расположение мест отбора – на рис. 1.

Пробы отбирали из верхнего слоя почвы до глубины 10 см. Для сбора образцов почвы использовали почвенный бур. Каждый образец для анализа представлял собой смешанную пробу, составленную из пяти точечных проб, извлечённых методом «конверта» в углах и центре участка почвы площадью ≈5×5 м2. Все 5 проб объединяли в один образец. Всего проанализировано 10 образцов.

Для контроля использовали почву из точки №3, но не из поверхностного слоя (0-10 см) а с глубины от 10 до 20 см. Такой выбор контрольного образца был обусловлен относительной удалённостью точки №3 от автодорог с интенсивным движением и промышленных предприятий, а также целинным характером почвенного покрова, позволяющем предположить отсутствие каких-либо сильных техногенных загрязнений в более глубоком слое почвы.

Таблица 1 – Координаты и краткая характеристика мест отбора почвенных проб

|

№ |

Координаты |

Городской адрес и примечания |

|

1 |

52.992633 36.033799 |

Пересечение Наугорского шоссе и ул. Интернатной (ул. Скворцова), северо-западнее дома № 33, 5 м от шоссе, |

|

2 |

52.992336 36.081044 |

Пересечение ул. Болховской и ул. Левый берег Оки, между домами 161 и 165. |

|

3 |

52.974713 36.022826 |

Территория дачного массива, на западной окраине г. Орла, бровка оврага. |

|

4 |

52.976677 36.037782 |

Территория Весёлого парка, берег у верхней части оз. Весёлое («Чёртов ров»). |

|

5 |

52.979297 36.052486 |

Наугорское шоссе, южный угол Сквера Памяти воинам-интернационалистам. |

|

6 |

52.979360 36.080955 |

Пересечение (угол) ул. 8 Марта и Кинопрокатного переулка. |

|

7 |

52.973397 36.066495 |

ул. Пионерская, территория сквера вокруг Орловской областной библиотеки. |

|

8 |

52.965787 36.043267 |

Парк Победы. |

|

9 |

52.968074 36.067697 |

Берег у устья реки Орлик, территория Детского парка. |

|

10 |

52.962323 36.034234 |

Берег реки Орлик, газон на пересечении ул. Колхозной и ул. Генерала Родина |

Рис. 1. Расположение мест отбора почвенных проб на территории Советского района г. Орла

Почву образцов высушивали до воздушно сухого состояния, измельчали и перемешивали. Крупные фрагменты отмершей растительности и механические включения удаляли. Подготовленную таким образом почву использовали для наполнения вегетационных ящиков.

В качестве тест-объекта использовали резухо-видку Таля – Arabidopsis thaliana (L) Heynh расы Enkheym-1. Ранее проведённые анализы показали высокую чувствительность и высокую специфичность этого тестерного растения [33]. Арабидопсис выра- щивали на почве собранных образцов в соответствии с рекомендациями [6, 9, 32,]. Семена высевали в почву, помещённую в пластиковые вегетационные ящики площадью 38×12 см и высотой 6 см. Полив растений осуществляли из поддонов, в которые эти ящики были установлены. Растения выращивали в термостатируемом (22ºС) люминостате (лампы ЛБ-40) при освещённости 8500 лк и 20-часовом автоматически управляемом световом периоде. Через неделю после появления всходов проводили прореживание, оставляя в каждом ящике по 40 растений. Посев семян арабидоп-сиса в почву каждой из анализируемых проб выполняли с интервалом в одну неделю для предотвращения одновременного созревания плодов на большом количестве растений и обеспечения анализа эмбрионов в сроки оптимальные для их морфологического анализа (см. рис. 2).

Учёт мутаций проводили в фазу плодоношения (40-50-е сутки после появления всходов) при анализе эмбрионов в трёх первых стручках из базальных участков терминальных соцветий каждого растения. Для этого при 16-кратном увеличении микроскопа МБС-10 у стручка срезали верхнюю оболочку и анализировали морфологию эмбрионов М 1 на наличие доминантных летальных (sicca, brevis, vana, diffusa, murca, parva, fusca) и рецессивных хлорофильных (albina, chlorina, xanta) мутаций (см. рис. 3) в соответствии с приведённой ниже классификацией аберрантных эмбрионов (см. табл. 2) [28].

Рис. 2. Тестерные растения арабидопсиса, выращенные на почве анализируемых образцов.

Интервал между посевом семян – 7 дней

Рис. 3. Стручки арабидопсиса с нормальными (вверху) и мутантными эмбрионами

Таблица 2 – Классификация аберрантных эмбрионов и ключ для идентификации эмбриональных леталей

|

Признаки |

Эмбрио-леталь |

Семенная кожура коричневая ..................................................................................................................

|

sicca brevis vana diffusa |

не достигает. Семена нормальной величины.

|

murca parva |

|

fusca albina xanta chlorina |

Использованная схема анализа давала возможность судить о мутагенности каждого почвенного образца по результатам подсчёта нормальных и аномальных яйцеклеток и эмбрионов в 120 стручках. Статистический анализ достоверности различий частот аномалий у растений выращенных на почве различных образцов определяли после φ-преобразования частот аномалий для сравнения малых (р<0,2) и больших (p>0,8) долей [27, с. 166-169]. Все расчёты были выполнены в программе MS Excel.

Результаты исследований и их обсуждение

Значительная часть населения Российской Федерации (74%) проживает в городах [20]. Поэтому экологическое состояние окружающей среды в них явля- ется важным фактором формирования качества жизни людей, улучшения условий труда, быта и отдыха населения. Для создания здоровой городской среды нужен комплексный подход, основанный на анализе разнообразной информации, отражающей состояние различных компонентов городской экосистемы. Одним из звеньев такой информационной системы должен быть биологический мониторинг среды обитания человека. Составной частью биомониторинга является генетический мониторинг, направленный на анализ мутагенности компонентов среды и отдалённых последствий антропогенного загрязнения биосферы. Структура генетического мониторинга достаточно сложна и в представлениях различных исследователей несколько различна [3, 14, 16]. Дальнейшее развитие представлений о генетическом мониторинге будет способствовать созданию единой его системы.

Методы генетического мониторинга позволяют оценивать мутагенную опасность загрязнения всех компонентов окружающей среды – воздуха, воды, почвы.

Почва – это саморегулирующаяся биологическая система, которая является важной составной частью экосистем. Почвы в городе (урбанозёмы) в широком понимании – это любые почвы, находящиеся в границах города. В узком смысле этим термином обозначают почвы и почвоподобные тела, сформированные деятельностью человека [12]. Физическими свойствами и химическим составом урбанозёмы сильно отличаются от естественных почв. Часто они переуплотнены, содержат строительный мусор, имеют пониженное содержание гумуса и повышенное содержание токсичных веществ. Почва является важным средообразующим фактором. В то же время для большинства городов характерно интенсивное и комплексное загрязнение почв различными веществами. В городах с большой долей частной застройки приусадебные участки используются для выращивания пищевых растений и антропогенное загрязнение этой почвы может стать причиной попадания вредных веществ в организмы людей. Химический мониторинг не может полностью охарактеризовать потенциальную опасность загрязнённой почвы потому, что российскими медицинскими и природоохранными службами контролируется не более двух десятков химических веществ. В то же время в окружающую среду города могут поступать сотни и тысячи различных веществ. К тому же они могут реагировать друг с другом, образуя сложную и многокомпонентную смесь, токсичность, мутагенность и канцерогенность которой могут быть проанализированы с использованием лишь специальных биотестов.

Для окружающей среды города Орла свойственны все те экологические проблемы, с которыми сталкиваются современные города [5, 26]. Орёл расположен на территории площадью 128 км2. В нём проживает более 315 тыс. человек. Экономисты считают Орёл крупным промышленным центром с развитым пищевым, машиностроительным и металлообрабатывающим производством [30]. В «Экологическом рейтинге городов России», подготовленном Минприроды в 2017 году, Орёл занимал 11-е место [31].

Основными источниками загрязнения окружающей среды города Орла являются атмосферные выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, бытовых котельных; пылевые аэрозоли с автодорог после таяния снега и высыхания противоскользящих песочно-солевых смесей; дождевые стоки с автодорог, содержащие нефтепродукты, продукты сгорания автомобильного топлива и истирания автомобильных шин; плановые и несанкционированные свалки бытовых отходов.

Многочисленные исследования свидетельствуют, что атмосферные выбросы промышленных предприятий переносятся воздушными потоками на расстояния более 3 км от источника эмиссии [19]. Для г. Орла, территорию которого можно очертить овалом с длиной осей около 5 и 10 км, это означает, что любой источник эмиссии вредных веществ будет распространяться, как минимум, на половину территории города. При этом в зонах влияния промышленных выбросов в почвах могут возникать концентрации веществ, многократно превышающие нормативные величины [10, 23]. Большие ареалы загрязнения создаются линейными и мощными точечными источниками эмиссий. В Орле ими могут быть выбросы промышленных предприятий и городские автодороги. Результаты многочисленных исследования состояния окружающей среды городов свидетельствуют о существовании мозаичности уровней загрязнения. Микромозаичность загрязнений обычно является следствием различных разовых событий. Кроме того, попадание в окружающую среду города смесей веществ может вести к образованию соединений с более вредоносными свойствами по сравнению со свойствами исходных веществ. Для выявления подобных ситуаций достаточно информативны методы биологической индикации.

В экономически развитых странах уделяют большое внимание мониторингу состояния городской среды. Например, в Западной Европе создана «Европейская сеть оценки качества воздуха за счёт использования биоиндикаторных растений» (EuroBionet), финансируемая ЕС и состоящая из государственных органов и научных институтов 12 городов в 8 странах. В качестве биоиндикаторов EuroBionet с 2000 года используют табак (Nicotiana tabacum), тополь (Populus nigra), традесканцию (Tradescantia sp. Clone 4430), райграс итальянский (Lolium multiflorum italicum) и капусту декоративную кудрявую (Brassica oleracea var. acephala) [35]. Исследования, выполненные в рамках программы, показали пространственную и временную дифференциацию отклика растений на воздействия атмосферных загрязнений в более чем 100 обследуемых локальных топографических узлах сети EuroBionet. Анализ результатов позволил обнаружить, что в большинстве обследованных городов были превышены пороговые значения допустимых концентраций веществ, опасных для растительности. В рамках этого проекта впервые для оценки мутагенных эффектов атмосферных загрязнений в столь большом географическом регионе был успешно протестирован микроядерный тест с использованием традесканции. Свидетельства повышенной генотоксичности окружающей среды были обнаружены на участках с интенсивным дорожным движением. Исследования позволили установить точки наиболее интенсивного загрязнения растений тяжёлыми металлами, а также обнаружить периодически повторяющиеся повышения концентраций мутагенных веществ в атмосфере городов [34, 36]. В российской Федерации подобной системы пока не существует, но в различных городах достаточно широко проводятся био-индикационные исследования с использованием различных биотестов. Помимо указанных выше видов растений в биомониторинге широко используют и другие виды, в том числе и арабидопсис, который в качестве модельного объекта изучают более 50 лет [37, 40]. Небольшие размеры растения, его короткий жизненный цикл, большое количество семян, производимых одним растением, небольшое количество хромосом в кариотипе, полностью расшифрованная геномная последовательность и большой массив описанных мутантов делают арабидопсис ценным объектом для изучения. Последние два десятилетия основной тренд таких исследований сместился в область молекулярно-генетических анализов [6, 38, 39, 41]. Однако классические методы генетических исследований продолжают оставаться важным инструментом для изучения многих генетических проблем, в том числе – и для изучения генетической опасности загрязнения биосферы. Результаты исследований влияния химических загрязнений почв города Орла на мутагенез модельных растений арабидопсиса приводится ниже.

Результаты анализа частот мутаций, возникших у растений, выращенных в контрольном варианте и 10 исследуемых пробах почвы, показаны в табл. 3. В каждом варианте анализа проанализировано от 4161 до 4982 яйцеклеток и эмбрионов.

Результаты выполненного исследования показали, что доля нормально развивающихся эмбрионов в плодах растений, выращенных на почве контрольного образца (столбец 3 в табл. 3 и 4), составила 82,32%. У растений, выращенных на анализируемых пробах городской почвы, доля нормальных эмбрионов была меньше и варьировала от 82,10 до 76,35%. В девяти проанализированных пробах значения этого показателя статистически достоверно отличались от аналогичной контрольной величины. Средняя для всех 10 выборок частота нормально развивающихся эмбрионов оказалась равной 79,01% и также статистически достоверно отличалась от аналогичной величины в контроле. Возможные причины этих различий рассмотрены ниже.

Частоты мутантных эмбрионов в каждом отдельно рассматриваемом классе мутаций варьировали в довольно широких пределах – от 0,21±0,07% до 1,74 ±0,19% (столбцы 5-11 в таблицах 3 и 4). Сравнение этих частот с аналогичной величиной в контрольной выборке не обнаруживали статистически достоверных различий между ними. Таким образом, частоты возникновения мутаций каждого отдельно рассматриваемого класса не имели во всех проанализированных образцах почвы статистически достоверных отличий от соответствующих контрольных величин. Вместе с тем, если сравнивать суммарные частоты ДЛМ (столбец 15 таблицы 4), то в выборках № 4, 6 и 10

обнаруживается их статистически достоверное отличие от суммарной частоты ДЛМ в контроле. Вероятно, это следует рассматривать как доказательство того, что почва некоторых городских участков, где были отобраны пробы, имеет повышенное содержание мутагенные веществ. Принимая во внимание возможность существования выраженной мозаичности загрязнения территорий, предполагается в дальнейшем провести дополнительные исследования почв на участках, прилегающих к местам отбора проб № 4, 6 и 10, оказавшихся мутагенными.

Усреднённую частоту ДЛМ по всем 10 проанализированным выборкам (5,71 ±0,11) можно рассматривать как обобщённую характеристику мутагенности почв обследуемого района. Эта величина не имеет статистически достоверных отличий от контрольной.

Доли рецессивных летальных хлорофильных мутаций (столбцы 12-14) отдельно в каждом из трёх классов (albina, chlorina, xanta) и в разных вариантах варьировали от 0,08% до 0,73% и также статистически достоверно не отличались от соответствующих контрольных величин. Поэтому данные по всем трём фенотипическим классам для каждого анализируемого почвенного образца были суммированы (столбец 16). Но и суммирование частот ЛХМ по всем трём классам мутаций у растений, выращенных на почвенных образцах, также свидетельствовало об отсутствии статистически достоверных отличий этих величин от суммарной частоты ЛХМ в контроле.

Доля стерильных яйцеклеток (столбец 4 в табл. 3 и 4) была статистически достоверно больше контрольной величины в пяти анализах – в одном из вариантов (№ 10) при уровне значимости Р≤0,01 и в четырёх вариантах (№№ 2, 4, 5 и 6) – при уровне значимости Р≤0,05. Можно предположить, что причиной снижения фертильности гамет в половине собранных почвенных образцов являются содержащиеся в почве токсичные химические примеси. Следует обратить внимание на то, что среди 10 собранных почвенных проб токсичных образцов больше, чем образцов мутагенных. Эти результаты согласуются с ранее выявленной закономерностью в соответствии с которой усиление химического загрязнения среды фитоценозов приводит к достоверному увеличению количества стерильных гамет у растений [7, 8, 24, 29].

Дополнительной токсической и мутагенной характеристиками анализируемых образцов может служить суммарная частота всех аномалий в стручках растений (т.е. сумма эмбрионов с ДЛМ семи классов, эмбрионов с ЛХМ трёх классов и стерильных яйцеклеток; графа 17 в табл. 4). Доли таких аномальных структур в стручках варьировали от 17,95 до 23,65% при 17,68% в контроле. У растений, выращенных на почве семи из 10 проанализированных образцов, суммарные количества аномалий оказались статистически достоверно выше аналогичной величины в контроле. Полученные результаты свидетельствуют о сильном негативном воздействии на растения химического загрязнения почвенных образцов обследуемого городского района. Однако, проводя сравнения частот нормальных и аномальных яйцеклеток и эмбрионов у растений, следует подчеркнуть, что отбор почвенных проб этого предварительного исследова- ния выполнен с особым вниманием к тем участкам, которые могли иметь максимальную химическую нагрузку. Поэтому доля токсичных и мутагенных для растений почвенных проб в данном исследовании может быть выше, чем она могла бы быть при равномерной сетке точек отбора проб по всей территории Советского района г. Орла. Такое исследование почв запланировано в дальнейшем. Тем не менее, следует сделать заключение, что почва верхнего 10- сантиметрового слоя в некоторых участках Советского района г. Орла может представлять токсическую и мутагенную опасность для растений. Если предположить, что часть из этих веществ остаётся и накапливается в растениях, то подобная ситуация для территорий с частной застройкой может представлять опасность для населения, т.к. пищевые растения, выращиваемые на приусадебных участках, могут накапливать вещества, вредные для здоровья людей.

Таблица 3 – Количество стерильных яйцеклеток, нормальных и мутантных эмбрионов в стручках растений Arabidopsis thaliana, выращенных на почве из различных мест Советского района г. Орла

|

№№ проб |

Всего исследовано |

Количество яйцеклеток и эмбрионов различных типов |

Суммарное количество |

|||||||||||||

|

нормаль-ные |

сте-риль-ные |

sicca |

brevis |

vana |

diffusa |

murca |

parva |

fusca |

albina |

chlorina |

xanta |

ДЛМ1 |

ЛХМ2 |

всех аномалий |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

|

Конт. |

4803 |

3954 |

612 |

60 |

54 |

24 |

22 |

16 |

17 |

17 |

17 |

4 |

6 |

210 |

27 |

849 |

|

1 |

4982 |

4091 |

639 |

65 |

47 |

22 |

15 |

24 |

16 |

35 |

15 |

8 |

9 |

224 |

32 |

891 |

|

2 |

4519 |

3529 |

667 |

59 |

75 |

27 |

24 |

23 |

18 |

27 |

29 |

20 |

21 |

253 |

70 |

990 |

|

3 |

4643 |

3812 |

568 |

62 |

58 |

30 |

26 |

18 |

21 |

17 |

11 |

12 |

8 |

232 |

31 |

831 |

|

4 |

4590 |

3571 |

679 |

71 |

63 |

41 |

29 |

32 |

24 |

35 |

19 |

12 |

14 |

295 |

45 |

1019 |

|

5 |

4298 |

3389 |

644 |

54 |

48 |

37 |

27 |

21 |

24 |

25 |

13 |

7 |

9 |

236 |

29 |

909 |

|

6 |

4267 |

3269 |

641 |

58 |

52 |

55 |

32 |

29 |

21 |

43 |

24 |

31 |

12 |

290 |

67 |

998 |

|

7 |

4161 |

3298 |

863 |

49 |

68 |

29 |

27 |

22 |

26 |

19 |

14 |

6 |

8 |

240 |

28 |

863 |

|

8 |

4357 |

3506 |

594 |

57 |

55 |

31 |

26 |

9 |

22 |

21 |

17 |

8 |

11 |

221 |

36 |

851 |

|

9 |

4342 |

3394 |

639 |

63 |

51 |

34 |

35 |

20 |

31 |

24 |

22 |

13 |

16 |

258 |

51 |

948 |

|

10 |

4659 |

3557 |

720 |

74 |

81 |

35 |

38 |

27 |

26 |

31 |

29 |

18 |

23 |

312 |

70 |

1102 |

|

Сумма3 |

44826 |

35416 |

6390 |

612 |

598 |

341 |

279 |

225 |

229 |

277 |

193 |

135 |

131 |

2561 |

459 |

9410 |

-

1 – ДЛМ – доминантные летальные мутации.

-

2 – ЛХМ – рецессивные хлорофильные летальные мутации

-

3 – Суммы указаны только для 10 анализируемых образцов, без контрольных величин

|

Таблица 4 – Частоты (в %) аномальных яйцеклеток и эмбрионов у Arabidopsis thaliana , выращенного на почве из различных мест Советского района г Орла |

||||||||||||||||

|

№№ проб |

Исследовано эмбрионов |

Частоты (±стандартная ошибка), % Суммарные частоты (%) |

||||||||||||||

|

нормаль-ные |

сте-риль-ные |

sicca |

brevis |

vana |

diffusa |

murca |

parva |

fusca |

albina |

chlorina |

xanta |

ДЛМ |

ЛХМ |

всех аномалий |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

|

Конт. |

4803 |

82,32 ±0,55 |

12,74 ±0,48 |

1,25± 0,16 |

1,12 ±0,15 |

0,50± 0,10 |

0,46 ±0,10 |

0,33 ±0,08 |

0,35 ±0,09 |

0,35 ±0,09 |

0,35 ±0,09 |

0,08 ±0,04 |

0,12 ±0,05 |

4,37 ±0,30 |

0,56 ±0,11 |

17,68 ±0,55 |

|

1 |

4982 |

82,05 ±0,54 |

12,82 ±0,47 |

1,30 ±0,16 |

0,94 ±0,14 |

0,44 ±0,09 |

0,30 ±0,08 |

0,48 ±0,10 |

0,32 ±0,08 |

0,70 ±0,12 |

0,30 ±0,08 |

0,16 ±0,06 |

0,18 ±0,06 |

4,49 ±0,29 |

0,64 ±0,11 |

17,95 ±0,54 |

|

2 |

4519 |

78,09** ±0,62 |

14,76* ±0,53 |

1,31 ±0,17 |

1,66 ±0,19 |

0,60 ±0,11 |

0,53 ±0,11 |

0,51 ±0,11 |

0,40 ±0,09 |

0,60 ±0,11 |

0,64 ±0,12 |

0,44 ±0,10 |

0,46 ±0,10 |

5,60 ±0,34 |

1,55 ±0,18 |

21,91** ±0,62 |

|

3 |

4643 |

82,10 ±0,56 |

12,23 ±0,48 |

1,34 ±0,17 |

1,25 ±0,16 |

0,65 ±0,12 |

0,56 ±0,11 |

0,39 ±0,09 |

0,45 ±0,10 |

0,37 ±0,09 |

0,24 ±0,07 |

0,26 ±0,07 |

0,17 ±0,06 |

5,00 ±0,32 |

0,67 ±0,12 |

17,90 ±0,56 |

|

4 |

4590 |

77,80** ±0,61 |

14,79* ±0,52 |

1,55 ±0,18 |

1,37 ±0,17 |

0,89 ±0,14 |

0,63 ±0,12 |

0,70 ±0,12 |

0,52 ±0,11 |

0,76 ±0,13 |

0,41 ±0,09 |

0,26 ±0,08 |

0,31 ±0,08 |

6,43* ±0,36 |

0,98 ±0,15 |

22,20** ±0,61 |

|

5 |

4298 |

78,85** ±0,62 |

14,98* ±0,54 |

1,26 ±0,17 |

1,12 ±0,16 |

0,86 ±0,14 |

0,63 ±0,12 |

0,49 ±0,11 |

0,56 ±0,11 |

0,58 ±0,12 |

0,30 ±0,08 |

0,16 ±0,06 |

0,21 ±0,07 |

5,49 ±0,35 |

0,67 ±0,12 |

21,15** ±0,62 |

|

6 |

4267 |

76,61** ±0,65 |

15,02* ±0,55 |

1,36 ±0,18 |

1,22 ±0,17 |

1,29 ±0,17 |

0,75 ±0,13 |

0,68 ±0,13 |

0,49 ±0,11 |

1,01 ±0,15 |

0,56 ±0,11 |

0,73 ±0,13 |

0,28 ±0,08 |

6,80* ±0,39 |

1,57 ±0,19 |

23,39** ±0,65 |

|

7 |

4161 |

79,18** ±0,63 |

14,38 ±0,54 |

1,18 ±0,17 |

1,63 ±0,20 |

0,70 ±0,13 |

0,65 ±0,12 |

0,53 ±0,11 |

0,62 ±0,12 |

0,46 ±0,10 |

0,34 ±0,09 |

0,14 ±0,06 |

0,19 ±0,07 |

5,76 ±0,36 |

0,67 ±0,13 |

20,82** ±0,63 |

|

8 |

4357 |

80,47** ±0,60 |

13,63 ±0,52 |

1,31 ±0,17 |

1,26 ±0,17 |

0,71 ±0,13 |

0,60 ±0,12 |

0,21 ±0,07 |

0,50 ±0,11 |

0,48 ±0,10 |

0,39 ±0,09 |

0,18 ±0,06 |

0,25 ±0,08 |

5,07 ±0,33 |

0,83 ±0,14 |

19,53 ±0,60 |

|

9 |

4342 |

78,17** ±0,63 |

14,72 ±0,54 |

1,45 ±0,18 |

1,17 ±0,16 |

0,78 ±0,13 |

0,81 ±0,14 |

0,46 ±0,10 |

0,71 ±0,13 |

0,55 ±0,11 |

0,51 ±0,11 |

0,30 ±0,08 |

0,37 ±0,09 |

5,94 ±0,36 |

1,17 ±0,16 |

21,83* ±0,63 |

|

10 |

6489 |

76,35** ±0,62 |

15,45** ±0,53 |

1,59 ±0,18 |

1,74 ±0,19 |

0,75 ±0,13 |

0,82 ±0,13 |

0,58 ±0,11 |

0,56 ±0,11 |

0,67 ±0,12 |

0,62 ±0,12 |

0,39 ±0,09 |

0,49 ±0,10 |

6,70 ±0,37 |

1,50 ±0,18 |

23,65* ±0,62 |

|

Средн. по району |

44826 |

79,01** ±0,19 |

14,26* ±0,17 |

1,37 ±0,05 |

1,33 ±0,05 |

0,76 ±0,04 |

0,62 ±0,04 |

0,50 ±0,03 |

0,51 ±0,03 |

0,62 ±0,04 |

0,43 ±0,03 |

0,30 ±0,03 |

0,29 ±0,03 |

5,71 ±0,11 |

1,02 ±0,05 |

20,99* ±0,19 |

Примечание: ДЛМ – доминантные летальные мутации.

ЛХМ – рецессивные хлорофильные летальные мутации

* – Отличия от контрольных частот статистически достоверны при P ≤ 0,05

** – Отличия от контрольных частот статистически достоверны при P ≤ 0,01

В городах интенсивное использование автотранспорта приводит к загрязнению почв нефтепродуктами вдоль автодорог, вокруг АЗС и автобаз. ПДК нефтепродуктов для почвы составляет 0,3 мг/г. При плохой работе двигателей происходит неполное сгорание топлива. Выбрасываемые в атмосферу продукты неполного сгорания топлива оказывают воздействие на живые организмы. Нефтепродукты химически устойчивы и загрязнение ими почвы является долговременным. Это приводит к изменению почвенных характеристик, снижающих их биологические качества [1]. Угнетение развития растений происходит уже при концентрации нефтепродуктов 1 кг/м2. В результате химических трансформаций углеводороды нефтепродуктов могут образовывать различные токсичные, канцерогенные и мутагенные вещества: толуол, ксилол, бензол, этилбензол, нафталин и др. В некоторых случаях загрязнение городских почв нефтепродуктами может достигать существенно более высоких уровней. Например, в Архангельске на некоторых участках содержание нефтепродуктов достигало 3,7938 мг/г в поверхностном 10-сантиметровом слое почвы и даже 4,7875 мг/г в слое 10-20 см [4, 18]. Ранее проведённые нами исследования показали, что содержание нефтепродуктов в почвах Орла варьирует от 0,0166±0,0003 до 1,1761±0,0126 мг/г почвы и, следовательно, в некоторых случаях наблюдается более чем 3-кратное превышение ПДК. [15].

Городской воздух часто насыщен большим количеством аэрозолей, создаваемых выбросами многих промышленных предприятий и выхлопами продуктов сгорания автомобильного транспорта. Одним и существенных компонентов аэрозолей являются тяжёлые металлы. Осаждение аэрозолей на растительности и поверхности почвы приводит к тому, что тяжёлые металлы вовлекаются в биологический круговорот и попадают в пищевые цепи. Это может приводить к негативным последствиям для здоровья людей. Тяжёлые металлы обладают повышенной токсичностью и способностью аккумулироваться в живых организмах. Установлено, что содержание свинца в продуктах питания, не превышающее, но близкое к значению ПДК может приводить к накоплению этого тяжёлого металла в концентрациях, способных вызывать нарушения гомеостатических реакций всего через 78 суток [2]. Другие тяжёлые металлы, возможно, могут проявлять аналогичную активность в концентрациях близких к их ПДК.

С целью регулирования и сокращения уровней загрязнения городских почв в г. Москве, где экологические службы более активны, в 2007 году впервые для городов России был принят закон «О городских почвах», а также разработан ряд методических документов в области экологического нормирования. Для г. Орла подобный закон пока не принят. Исследователи указывают, что в природоохранном законодательстве в недостаточной степени разработана система нормативов загрязнения таких сложных экологических объектов, какими являются почвы [13]. В отличие от гомогенных сопредельных сред (воздушной и водной) почва является профильно-распределённым сложным по структуре объектом, содержащим в себе абиотические компоненты трёх фаз - твёрдой, жидкой и газовой, а также живые организмы, жизнедеятельность которых тесно связана с абиотическими компонентами. Поэтому для характеристики почв одних показателей концентраций вредных веществ недостаточно. По-видимому, необходима разработка дополнительных критериев загрязнения почв. Одним из таких критериев может быть показатель интегральной мутагенности почв, определяемой специальными генетическими методами.

Проблемы антропогенного преобразования почв в урбоценозах и методы организации экологического мониторинга городских почв рассмотрены в ряде работ [12, 17, 25]. Геохимический мониторинг загрязнения почв селитебных районов имеет ряд методических проблем [22], из которых основной проблемой является широкий спектр загрязняющих веществ, поступающих в экосистемы городов. Контролирующие химические службы анализируют лишь несколько десятков веществ в почве, что, естественно не отражает интегральный уровень опасности этого загрязнения. По этой причине организация и проведение систематического фитомониторинга и генетического мониторинга урбанозёмов с использованием модельных биоиндикаторных растений позволила бы контролировать уровень загрязнения, прогнозировать и тем самым предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных чрезмерным загрязнением городских почв. Расширение таких форм мониторинга интегрального уровня токсичности и мутагенности почв на сельскохозяйственные территории может быть полезно как для выявления опасных уровней загрязнения, так и при определении аграрных регионов, планирующих производство экологически чистой продукции. Благоприятные результаты анализа почв из таких регионов могут быть дополнительной гарантией экологической чистоты выращиваемой продукции.

Заключение

Анализ рецессивных летальных мутаций у ара-бидопсиса, выращенного в лабораторных условиях на почве, образцы которой собраны в разных точках города позволяет оценивать интегральный уровень загрязнения почвы. Анализ рецессивных летальных мутаций у арабидопсиса, выращенного на чистой почве, но в условиях экспонирования в разных районах города позволяет анализировать уровень загрязнения воздуха в течение проведения эксперимента. Полученные сведения можно было бы использовать для экологической оценки степени загрязнения районов города и использовать для оценки стоимости жилья в разных районах города.

Выводы

-

1. С использованием лабораторной линии резу-ховидки Таля ( Arabidopsis thaliana ) проанализированы на токсичность и мутагенность 10 почвенных образцов, собранных на территории Советского района города Орла. Растения, выращенные на почве 9 образцов, имели статистически достоверно меньшее число нормально развивающихся эмбрионов в стручках. Пять почвенных проб из десяти статистически достоверно увеличивали частоту образования эмбри-

- ональных летальных мутаций в плодах растений. Эти результаты следует рассматривать как доказательство существования в г. Орле участков почвы, уровень химического загрязнения которых может приводить к снижению жизнеспособности растений и увеличению мутагенеза в их генеративных клетках.

-

2. Использованная система тестирования мутагенности почвы может быть использована для анализа других объектов окружающей среды – воздуха и воды водоёмов в городских, промышленных, сельскохозяйственных экосистемах, а также на территориях природоохранных зон.

Список литературы Анализ загрязнения мутагенами почв Советского района города Орла с использованием Arabidopsis thaliana

- Азнаурьян Д.К. Изменение эколого-биологических свойств почв юга России при загрязнении нефтью. Автореф. дисс. канд. биол. н. Специальность 03.00.16 -экология. Ростов-на-Дону -2009 -22с.

- Байгузин Р.З., Баулин С.И. Кумуляция «сверхмалых» доз свинца в организме.//«Экологические проблемы промышленных городов». Сб. науч. тр. по материалам 8-й Междунар. научно-практ. конф. -Саратов: Изд-во СГТУ, 2017. -472 с. -С. 9-12.

- Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг./под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. -М.: Академия, 2010. -206 с.

- Вишневая Ю.С., Попова Л.Ф. Влияние автотранспорта на содержание углеводородов нефтепродуктов в почвах селитебного ландшафта г. Архангельска//Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. -2016. -No 4 (22). URL: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/302

- Денисов В.В. и др. Экология города./Денисов В. В., Курбатова А. С, Денисова И. А., Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Гутенев В. В., Нагнибеда Б.А. -М.: ИКЦ «МарТ», 2008. -832 с.