Анализ закономерностей последовательного развития явлений самоорганизации на предприятиях

Автор: Семенова Лидия Михайловна, Хлебников Владимир Борисович, Бахрачева Юлия Сагидулловна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Социально-экономические инновации

Статья в выпуске: 2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена возможность повышения качества управления предприятием с позиций синергетики. Анализируются основные закономерности эволюции явлений сомоорганизации и предпосылки перехода предприятия на новый режим функционирования.

Синергетика, диссипативные структуры, управление качеством, этапы развития организаций, внешние воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/14968292

IDR: 14968292 | УДК: 658.511.1

Текст научной статьи Анализ закономерностей последовательного развития явлений самоорганизации на предприятиях

Известно, что все системы (природные, производственные, экономические, биологические и т. д.) изменяются под воздействием внешних условий. Однако до введения понятия о нелинейно неравновесных системах было неизвестно, какой именно отклик вызовет внешнее воздействие. Наука о нелинейно неравновесных процессах ответила на этот вопрос. Первую роль И. Пригожин [1; 2] отводит энтропии и хаосу, возникающему в системе при разрушении дальних связей между элементами системы в состоянии, близком к равновесному, и формированию диссипативных структур, способных воспринимать поступающую в систему энергию, переда-

вать часть энергии окружающим элементам и выводить избыток энергии из системы во внешнюю среду.

Г. Хакен и его школа [5] обращают внимание на возможность математического описания нелинейно неравновесных процессов и на случайные внешние воздействия на систему.

Целью предлагаемой статьи является рассмотрение особенностей качества управления предприятием с позиций синергетики. Это направление интересно тем, что в этой нелинейно неравновесной системе участвует практически все население планеты: производители и потребители продукции предприятий, разработчики инновационных технологий и инвесторы.

Синергетика объясняет наблюдаемое повышение качества процессами самоорганизации, которые переводят системы любой природы в нелинейно неравновесное состояние. Самоорганизация происходит, когда существующие структуры не могут устранить внутренние противоречия, возникающие в результате внешнего воздействия. Под действием противоположно направленных сил в системе возникают неравновесные связи и противоположно направленные потоки вещества, которые приводят систему к самоорганизации. Возникает новый порядок функционирования. Процесс самоорганизации зависит от соотношения двух начал, действующих в системе: создание неоднородностей среды, образующих новые структуры, и размывание существующих неоднородностей. Происходит чередование этих двух режимов во времени [2]. Процессы самоорганизации возникают в системах в тех случаях, когда система получает такое количество энергии, которое несовместимо с ее существующими структурами. Происходит их разрушение. Система ищет возможности усвоения получаемой энергии. Если в системе имеются элементы, способные усвоить хотя бы часть поступающей энергии, то происходит их возбуждение, то есть активизация. Часть энергии активные элементы передают рядом находящимся элементам. Появляется активная среда, способная к самоорганизации.

Роль энтропии состоит в разрушении существовавших связей между элементами. Таким образом, энтропия использует внутреннюю энергию для разрушения старых структур и внесения элементов хаоса в систему, чтобы дать ей возможность выйти на новый порядок функционирования. Чтобы создать новое, необходимо убрать существующее. Этот закон действует во всех системах любой природы. Неравновесная связь возникает только после устранения связи, действующей в равновесном состоянии или близком к равновесному состоянию.

Следовательно, по аналогии с физическими системами, можно предполагать, что для формирования нового, более современного типа предприятий необходимо отказаться от многих привычных доктрин. Еще Деминг предупреждал о необходимости отказа от старых догм при переходе к новому типу предприятий.

Рассмотрим предприятие как открытую сложную нелинейную неравновесную систему [3]. Открытой система является потому, что она обменивается с окружающей средой энергией, веществом и энтропией. Материалы и комплектующие поступают извне, готовая продукция выходит на рынок, часть работников увольняется, приходят новые кадры. Предприятие состоит из взаимосвязанных элементов. Каждый элемент системы сам может иметь сложное строение и изменяться во времени. Изменения любого элемента воздействуют на другие элементы системы. Это свидетельствует о том, что предприятие относится к сложным системам. Потоки энергии и вещества внутри системы нелинейно зависят от сил, их вызывающих. Кроме того, математическая модель предприятия предусматривает несколько вариантов решений. Все это подтверждает нелинейность системы.

Процесс самоорганизации происходит, когда отклонение параметра порядка от равновесного достигнет критического значения. Параметром порядка считается внешний параметр воздействия, при достижении которым критического значения у системы появляется возможность изменять свое направление развития.

Большое значение для обеспечения качества имеют наукоемкие изделия и наукоемкие технологии их изготовления. Наука получила возможность использовать энергию для формирования свойств изделий и сохранения энергии в изделиях за счет формирования энергоемких диссипативных структур, обеспечивающих более высокий комплекс свойств известных материалов. Управление качеством выводит науку управления на качественно новый уровень, позволяет объединить разрозненные положения единой идеологией постоянного повышения качества, своевременно выявлять и решать проблемы качества, возникающие на пути продвижения цивилизации к новому качеству. Жизнь показала, что качество проявило себя как единственная важная характеристика производственной продукции.

Рассмотрим закономерности последовательного развития явлений самоорганизации в системах материалов и организаций, выпускающих продукцию.

Первая закономерность. Система должна быть открытой, сложной и иметь возмож- ность изменяться под внешним энергетическим воздействием

Система считается «открытой», если она обменивается энергией, веществом и энтропией с окружающей средой. К «сложному» принято относить иерархию, обратные связи, неравновесность, переходные явления, выбор направления дальнейшего изменения, то есть те явления, которым в науке нет строгого обоснования, понимания их природы, исследований кинетики и механизма протекания. Есть только наблюдаемый эффект и понимание необходимости дальнейших исследований в этом направлении.

Сложность возникает всегда, когда в систему вводится большое количество энергии, достаточное для того, чтобы воздействовать на более тонкие уровни системы, на которых при обычном энергетическом воздействии не происходило никаких изменений.

Большинство предприятий и Волгоградская область (далее – регион) обмениваются с внешней средой ресурсами и продукцией и, естественно, являются открытыми системами.

Для предприятия и региона «сложности» возникают в кризисных для всего общества ситуациях. Помимо этих кризисных ситуаций постоянно возникают сложности общественной подчиненности (иерархии), сбыта продукции (обратных связей с потребителями), нехватки ресурсов, установления оптимальной структуры, выбора направлений развития. С практической точки зрения степень «открытости» и «сложности» и предприятия, и региона можно конкретизировать, применив тест по оценке потенциала его изменений. Потенциал изменений означает степень готовности к инновационным изменениям. Известны факторы, сопутствующие высокому и низкому потенциалу изменений.

Вторая закономерность . Для поддержания изменений необходим постоянный приток энергии в систему.

При поступлении в систему большого количества энергии идут внутренние процессы взаимодействия между ее элементами с формированием энергоемких структур, изменяющих комплекс свойств материала. Они имеют время жизни и область существования, и им необходимо постоянное дополнительное поступление энергии для дальнейшего из- менения и самой системы, и воздействия на окружающую среду. При прекращении поступления внешней энергии в системе происходят процессы релаксации – самоорганизации.

По идеологии международных стандартов серии ISO 9000, для перехода на новый уровень организационного развития руководству предприятия необходимо принять стратегическое решение освоить восемь принципов достижения целей (менеджмента качества). Ключевым принципом является «системный подход» – налаживание взаимодействия между управляющими структурами по вертикали и по горизонтали организации. А взаимодействие – это обмен ресурсами – энергией системы управления организации. При постоянном внимании (энергетическом воздействии) со стороны руководства к процессу преобразований отрабатываются «процессы» – укрепляются подразделения (энергоемкие структуры) и повышается результативность деятельности организации в целом.

В масштабах региона «энергоемкими структурами» являются органы регионального управления, получающие финансирование для реализации федеральных программ. К сожалению, они не обмениваются большинством тех ресурсов, которыми обмениваются подразделения предприятия. К тому же перед ними не стоит конкретная цель – повысить результативность (понимаемая как степень достижения поставленной цели) деятельности региона. Для них главное – соблюсти процедуры финансирования, то есть средство важнее цели.

Третья закономерность. Формирование при энергетическом воздействии диссипативных (рассеивающих энергию) структур.

При неравновесном кинетическом переходе происходит формирование новых энергоемких структур. В отличие от классических равновесных или близких к равновесным структурам они могут усваивать большее количество энергии и рассеивать (диссипировать) ее из системы. В этом состоит алгоритм отклика системы, далекой от состояния равновесия, на внешнее воздействие.

В нелинейно неравновесных системах флуктуации энергии могут нарастать и охватывать всю систему. Благодаря флуктуациям в системе имеется часть структур, способных усвоить поступающую энергию. Они становятся активными центрами, через которые энергия передается соседним элементам. Так, энергия, поступающая из окружающей среды, распространяется по всей системе, и система становится активной, то есть ее энергия значительно увеличивается. Возникающие активные структуры – новые пространственно-временные структуры, они названы И. Пригожиным «диссипативными структурами».

Формирование диссипативных структур сопровождается аномальным увеличением скорости диффузии, процессов теплообмена и массопереноса.

Для того чтобы в организации могли происходить положительные изменения, сотрудники должны переживать изменения, переходя от общего (осознание) к частному (усвоение), и сами участвовать в изменениях. Наиболее подготовленные сотрудники, проводящие изменения, становятся активными центрами преобразований, от которых энтузиазм распространяется по всей организации. Этих лидеров можно назвать творцами клиентоориентированно-сти внутри организации. За счет их энергетики становится клиентоориентированной вся организация. Идеология «жить как хочется» замещается идеологией «а что нужно клиенту?». Те сотрудники, которые не принимают изменения, происходящие в организации, как правило, тем или иным способом покидают организацию.

Четвертая закономерность. Многоуровневый характер изменений.

Сложные системы могут иметь равновесное состояние на нескольких уровнях. Например, атомы внутри молекулы находятся в равновесии на молекулярном уровне, а есть еще межмолекулярный уровень.

Для современных технологий необходимо учитывать иерархию равновесных состояний. Применение в современных технологических процессах высоких энергий и больших скоростей изменения удельной энергии Гиббса сопровождается значительным изменением свойств системы за счет удаления системы от равновесия на низком уровне и приближения ее к равновесию на более высоком уровне.

В настоящее время принято рассматривать четыре уровня структур: макро-. микро-, мезо- и наноуровни.

Деятельность организации целесообразно рассматривать на нескольких уровнях:

-

1) в окружении рынка среди потребителей, поставщиков, партнеров, конкурентов и органов государственного управления;

-

2) внутри организации на уровне деятельности подразделений (административных групп);

-

3) внутри подразделений на уровне деятельности малых групп (команд);

-

4) внутри команд на уровне деятельности личностей.

Подразделения (мезоуровень) обычно состоят из структурных единиц микроуровня (малых групп), часто выполняющих одни и те же функции: планирование и отчетность, безопасность, ресурсное обеспечение, производство, хранение и, главное, координацию деятельности внутри и между подразделениями. В зависимости от видов деятельности могут формироваться новые подразделения и команды внутри этих подразделений. Задача изменений – оптимизировать потоки ресурсов и промежуточных продуктов ради выполнения обязательств организации в целом. Организационные преобразования касаются структур всех уровней и зависят от активности «концентраторов», обученных в начале проекта и консультируемых в ходе преобразований членов, поддерживающих преобразования структур.

Также как на наноуровне материалов, на наноуровне организации свойства личностей сильно отличаются. По отношению к новому, преобразованиям личности делятся:

-

– на лидеров-оптимистов (статистически 20 %), способных понять, принять смысл преобразований и повести за собой других людей;

– антилидеров-пессимистов (20 %), которые всегда будут против всяких преобразований «из вредности», и

– «большинства-болота» – скептиков (60 %), которые пойдут либо за лидерами, либо за антилидерами, кто убедительней.

Следует обратить внимание, что эта классификация не направлена на рассмотрение персонала с точки зрения «плохой-хороший», а только с точки зрения принятия и участия в организационных изменениях. В стабильных условиях лидеры могут быть безуспешными и руководителями, и исполнителями.

Это правило связано с существенными различиями людей в их способности заниматься новым родом деятельности и перерабатывать новую информацию.

Успех организационных преобразований заключается в выборе, обучении, сопровождении и достижении устремлений (к награде) лидеров. И секрет успешности организационных преобразований как раз состоит в том, что упорядочивание обмена ресурсами за счет постоянного удерживания в фокусе внимания интересов потребителей происходит последовательно на уровнях личности (наноуровне), подразделения (кластера), для которого потребители по вертикали – высшее руководство, по горизонтали – подразделения-потребители, и затем на уровне клиентоориентированности всей организации.

Пятая закономерность. Волновой характер изменений свойств системы при энергетическом воздействии.

В линейных системах наблюдается изменение свойств пропорционально произведенному внешнему воздействию. Малый сигнал на входе дает малый сигнал на выходе. Большой сигнал на входе дает большой отклик на выходе.

Отличительной особенностью нелинейных систем является волновой характер изменения свойств системы при внешнем воздействии. При достижении управляющим параметром критического значения происходит нарушение монотонности изменения свойств системы. Небольшое изменение величины управляющего параметра сопровождается значительным изменением свойств системы. На смену неустойчивости приходит устойчивость, которая сменяется неустойчивостью при дальнейшем увеличении управляющего параметра.

Система при определенных условиях становится чувствительной к внешнему воздействию, согласованному с ее внутренними свойствами. В результате возникают резонансные возбуждения. Резонансы также свидетельствуют о волновом характере изменения внутренних характеристик системы.

В соответствии с теорией организационных изменений Курта Левина под нажимом административного ресурса – принятия стратегического решения о переходе на более высокий уровень организационного развития преобразования проходят волнообразно в три стадии: «размораживание», «изменение» и «повторное замораживание».

«Размораживание» касается перестройки сознания высшего руководства предприятия и формирования у персонала потребности в новой информации. В этой ситуации некоторая дестабилизация внутрифирменной информационной системы, вызывающая тревогу, беспокойство или даже недовольство персонала, уместна и полезна. Для нестабильной в течение долгого времени системы необходимо еще преодолеть неверие сотрудников в возможность позитивных изменений.

«Изменение»: и руководство, и сотрудники начинают практиковать новые отношения, методы работы и формы поведения:

– вначале «идентификация» – испытания нововведений;

– затем – «усвоение» – принятие изменений участниками процесса, перевод общих целей и принципов нововведений в специфические личные цели и нормы.

– далее – «повторное замораживание » на начальных этапах требует благоприятной и поддерживающей среды, подкрепления каждого, даже незначительного достижения подчиненных с помощью награждений, премий, похвал, особенно когда осознаются достижения в решении поставленных задач. На более поздних этапах желательно усиливать этот процесс, чтобы благоприятные изменения в работе не исчезли.

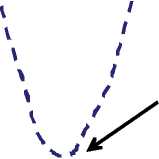

Точно так же, волнообразно, реагирует уровень организационного настроя коллектива (будь то предприятия или администрации региона) на последовательность мероприятий по проведению организационных изменений (см. рис. 1).

Вначале, вследствие естественного любопытства, ненадолго возникает энтузиазм, затем, когда стало ясно, что для доведения преобразований до запланированного результата надо дополнительно к тому, что знаешь и делаешь, еще чему-то учиться и делать, да еще за ту же зарплату, антилидеры и скептики «тянут» настрой в отрицательную область вплоть до критической точки минимума. В критической точке дальнейшее продвижение преобразований становится мерой авторитета, репутации первого руководителя. И только его управленческая воля способна «выдернуть» организацию из кризиса и настроений прекратить преобразования. Если первому руководителю это удается (в том числе и с помощью кадровых замен в ближайшем к нему управленческом сословии, а именно среди его заместителей), настрой улучшается. Преобразования быстро продвигаются к поставленной цели.

Шестая закономерность. Неравновесные кинетические фазовые переходы, как следствие отклика на энергетическое воздействие, приводят к ступенчатому характеру эволюции системы.

При достижении критического значения введенной энергии происходит кинетический неравновесный фазовый переход, во время которого свойства системы изменяются скачком. В результате кинетического неравновесного фазового перехода значительно изменяется комплекс свойств системы.

Для повышения уровня своей энергоемкости система должна получить достаточное количество энергии, необходимой либо для совершения работы, направленной на создание новых энергоемких структур и производство энтропии, которую система удаляет в окружающую среду в виде тепла, либо разрушения существующего порядка.

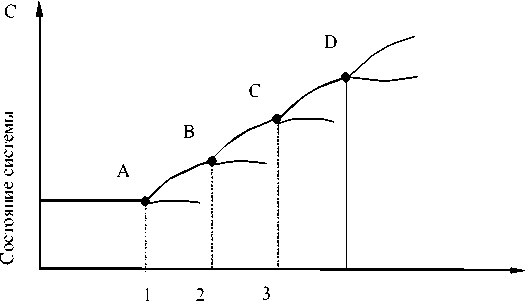

В нелинейных системах действует принцип подчиненности параметров системы. На систему действуют внешние факторы, под их воздействием изменяются внутренние параметры системы. С удалением системы от состояния равновесия один из внешних параметров подчиняет себе все остальные внешние параметры и оказывает решающее влияние на внутренние параметры системы. Критическое значение параметра порядка характеризует изменение механизма адаптации системы к внешнему воздействию. При достижении управляющим параметром критического значения происходит неравновесный кинетический фазовый переход, и система выбирает свой путь дальнейшей эволюции. Имеются системы, в которых возможны несколько критических точек, через которые система проходит в своем развитии (рис. 2).

Положительный настрой

Организационные изменения

Отрицательный настрой

Волевое решение первого руководителя

Рис. 1. Изменение организационного настроя (энтузиазма) в процессе мероприятий по организационным изменениям

Управляющий параметр

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма с несколькими критическими точками

Точки А, Б, С и Д называются бифуркационными точками. Они появляются при критических значениях параметра порядка. В этих точках система теряет свою устойчивость, происходит разрушение старых структур и формирование новых диссипативных структур. Восходящая ветвь на рисунке 2 означает последовательное повышение энергоемкости системы с увеличением значения параметра порядка. При подходе к бифуркационной точке в системе увеличивается беспорядок, исчезает дальний порядок, растут флуктуации. Только при продолжающемся поступлении энергии в систему она может выйти на новый режим функционирования.

Седьмая закономерность. В результате последовательного изменения свойств системы под внешним воздействием при достижении параметром порядка критического значения происходит одновременное формирование диссипативных структур во всех подсистемах и переход системы на новый режим функционирования.

Процессы самоорганизации возникают в системах в тех случаях, когда система получает такое количество энергии, которое несовместимо с ее существующими структурами. Имеющиеся структуры системы не могут вместить такое количество энергии. Происходит их разрушение. Система ищет возможности усвоения получаемой энергии. Если в системе имеются элементы, способные ус- воить хотя бы часть поступающей энергии, то происходит их возбуждение, то есть активизация. Часть энергии активные элементы передают рядом находящимся элементам. Идет возбуждение внутренней среды системы. Появляется активная среда, способная к самоорганизации.

Синергетичность системы проявляется в том, что эффективность функционирования системы больше простой суммы эффективности функционирования подсистем и элементов системы.

Список литературы Анализ закономерностей последовательного развития явлений самоорганизации на предприятиях

- Пригожин, И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени/И. Пригожин. -М.: Едиториал УРСС, 2003.

- Пригожин, И. Современная термодинамика/И. Пригожин. -М.: Мир, 2002.

- Семенова, Л.М. Единство закономерностей изменения свойств материалов и систем управления производством/Л.М. Семенова//Стандарты и качество. -2010. -№ 11.

- Семенова, Л.М. Качество управления производством с позиций сенергетики/Л.М. Семенова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная деятельность. -2012. -№ 7. -С. 120-126.

- Хакен, Г. Информация и самоорганизация/Г. Хакен. -М.: Мир, 1991.