Анализ закономерностей распределения аллелей авенин-кодирующих локусов у сортов овса посевного отечественной селекции

Автор: Любимова А.В., Еремин Д.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

Проламин-кодирующие локусы успешно применяются в качестве маркерных систем для выявления адаптивно-значимых ассоциаций генов. Проламины овса - авенины - наследуются группами и контролируются тремя независимыми локусами: Avn A, Avn B, Avn C. Цель исследования - изучение связи между географическим распределением аллелей авенин-кодирующих локусов у образцов овса и природно-климатическими факторами для выявления аллелей-маркеров адаптивно-значимых ассоциаций генов. Материалом для исследования послужили индивидуальные зерновки 39 сортов и линий овса посевного российской селекции различного эколого-географического происхождения. Установлено, что 14 образцов были гомогенными по компонентному составу авенина. Остальные образцы содержали от 2 до 9 биотипов. Группы образцов происхождением из разных регионов отличались по частоте встречаемости аллелей АКЛ. Среди аллелей локуса Avn A самым распространенным был А2, по локусу Avn В наибольшей частотой встречаемости характеризовались аллели В1 и В4...

Овес, электрофорез, авенин-кодирующие локусы, маркерная селекция

Короткий адрес: https://sciup.org/140245600

IDR: 140245600 | УДК: 633.13:581.198(571.12.) | DOI: 10.36718/1819-4036-2019-11-30-38

Текст научной статьи Анализ закономерностей распределения аллелей авенин-кодирующих локусов у сортов овса посевного отечественной селекции

Введение . Овес посевной ( Avena sativa L.) – ценная сельскохозяйственная культура, возделываемая на кормовые и зернофуражные цели, а также для питания человека.

Важнейшее направление в селекции овса – увеличение урожайности и повышение устойчивости сортов к биотическим и абиотическим факторам среды, а также улучшение их качественных характеристик. Большое значение при создании новых сортов имеет правильный под- бор исходного материала. В настоящее время в селекции все шире применяются не только традиционные способы, но и достижения генетики и биотехнологии. На большом количестве примеров показана пригодность использования разнообразных маркерных систем для выявления адаптивно-значимых ассоциаций генов. Такой анализ основан на оценке динамики частот аллелей маркерных локусов [1]. Очень эффективны для решения этих задач биохимические маркеры, в том числе спирторастворимые белки семян – проламины [2–5]. Установлена зависимость частоты встречаемости аллелей глиадин-кодирующих локусов пшеницы и гордеин-кодирующих локусов ячменя от климатических и почвенных условий [6–8]. Проламины овса называются авенинами. Компоненты авенина наследуются группами и контролируются тремя независимыми локусами: Avn A, Avn B, Avn C [9].

Известно, что сочетание аллелей авенин-кодирующих локусов (АКЛ) в генотипах носит неслучайный характер. В.А. Портянко установлена географическая зональность во встречаемости аллелей АКЛ у европейских сортов овса, а Х.А. Юмагузиной и В.В. Бахтияровой выявлено значительное сходство в спектрах авенинов сортов, обладающих идентичными биологическими и хозяйственно-ценными признаками. Это свидетельствует, что аллели АКЛ или сцепленные с ними локусы отличаются по своей адаптивной и селекционной ценности [9–11]. Однако в литературе практически отсутствуют сведения о связи между частотой встречаемости аллелей АКЛ и природно-климатическими условиями.

Цель исследования : выявление связи между географическим распределением аллелей авенин-кодирующих локусов у образцов овса российской селекции и природно-климатическими факторами для выявления аллелей-маркеров адаптивно-значимых ассоциаций генов.

Материалы и методы исследования. Исследование осуществляли в лаборатории сортовой идентификации семян Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Материалом для исследований послужили 39 сортов и линий овса посевного российской селекции различного эколого-географического происхождения (табл. 1, 2).

Таблица 1

|

Сорт |

Происхождение |

Сорт |

Происхождение |

|

Аргумент |

Алтайский край |

Дедал |

Ленинградская обл. |

|

Креол |

-“- |

Борот |

-- |

|

Обыкновенный |

-“- |

Соку |

-- |

|

М 4000 |

-“- |

Песец |

-- |

|

Тулунский 19 |

Иркутская обл. |

Атула |

-- |

|

Кемеровский 90 |

Кемеровская обл. |

Гибрид |

-- |

|

Муром |

-“- |

Успех |

-- |

|

Гаврош |

-“- |

Пушкинский |

-- |

|

Чиж |

Кировская обл. |

Привет |

Московская обл. |

|

Кречет |

-“- |

Борец |

-“- |

|

Эклинс |

-“- |

Краснообский |

Новосибирская обл. |

|

Вятский голозерный |

-“- |

Мутика 556 |

Омская обл. |

|

Першерон |

-“- |

Сибирский кормовой |

-“- |

|

Вятский |

-“- |

Васехадка 298 |

Сахалинская обл. |

|

Траверс |

Красноярский край |

Универсал 1 |

Свердловская обл. |

|

Л 1004-6(479) |

-“- |

Памяти Балавина |

-“- |

|

Голец |

-“- |

Спринт 2 |

-“- |

|

Льговский 9 |

Курская обл. |

Отрада |

Тюменская обл. |

|

Льговский |

-“- |

Талисман |

-“- |

Исследованные образцы овса посевного

Растительный материал предоставлен из коллекции Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова и НИИСХ Северного Зауралья – филиалом ФИЦ ТюмНЦ СО РАН.

Таблица 2

Характеристика климатических условий в регионах происхождения образцов овса

|

Регион |

СК s zr __ s c[ 05 O_ ^ IS 2 О |

co co л 2 О |

1— о ф ф о о 05 со |

ф в V X СК CD 10 X 05 ф о |

ф 05 . й 05 05 о S 05 Ф о |

05 О О_ о Л с |

5 х 05 > I СЕ 00 И о |

5 X S О о )S CL 2 2 О 5 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Кировская обл. |

3775 |

2000 |

105 |

18 |

1 |

31 |

55 |

162,5 |

|

Красноярский край |

3575 |

1400 |

100 |

18 |

-5 |

31 |

60 |

212,5 |

|

Ленинградская обл. |

3775 |

2000 |

105 |

18 |

3 |

29 |

65 |

137,5 |

|

Московская обл. |

3775 |

2000 |

105 |

20 |

3 |

31 |

65 |

137,5 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Свердловская обл. |

3575 |

1400 |

100 |

18 |

0 |

32 |

55 |

162,5 |

|

Тюменская обл. |

3575 |

1400 |

100 |

20 |

0 |

34 |

55 |

162,5 |

|

Алтайский край |

4625 |

2100 |

-250 |

20 |

1 |

34 |

55 |

162,5 |

|

Кемеровская обл. |

3575 |

1400 |

100 |

20 |

-1 |

33 |

60 |

187,5 |

|

Новосибирская обл. |

4625 |

2100 |

-250 |

20 |

1 |

34 |

55 |

162,5 |

|

Омская обл. |

4625 |

2100 |

-250 |

20 |

1 |

34 |

50 |

162,5 |

|

Сахалинская обл. |

4175 |

1500 |

100 |

14 |

-1 |

25 |

75 |

187,5 |

|

Иркутская обл. |

3975 |

950 |

0 |

19 |

-4 |

31 |

55 |

212,5 |

|

Курская обл. |

3775 |

2000 |

105 |

20 |

7 |

33 |

65 |

112,5 |

Примечание: таблица составлена с использованием данных Национального атласа России (URL: .

Для анализа методом случайной выборки отбирали по 100 зерновок каждого сорта. Электрофорез проводили по ранее описанной методике [12]. Идентификацию аллельных вариантов авенин-кодирующих локусов осуществляли по каталогу, описанному В.А. Портянко [9]. В качестве стандарта использовали зерновки овса посевного сорта Астор ( Avn A2 B4 C2 ).

Для поиска групп образцов со схожим аллельным составом применяли кластеризацию методом Варда и методом k-средних. Связь между частотой встречаемости аллелей авенин-кодирующих локусов и природно-климатическими факторами выявляли с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения электрофоретического анализа установлено, что 14 образцов были гомогенными по компонентному составу авенина. Остальные образцы содержали от 2 до 9 биотипов. Общее число обнаруженных биотипов составило 114 шт. Для выявления связи между аллелями АКЛ и природно-климатическими факторами необходимо идентифицировать аллели по всем трем локусам для каждого из исследованных биотипов. Однако некоторые из обнаруженных нами блоков компонентов проламина отсутствовали в каталоге генетической номенклатуры, что не позволило идентифицировать контролирующие их аллели АКЛ. Биотипы, для которых не удалось полностью описать генетические формулы авенина, были исключены из дальнейшего исследования. В результате все последующие расчеты проводились на основании данных об аллельном составе 64 биотипов (табл. 3).

Таблица 3

|

Регион происхождения |

Кол-во биотипов |

Регион происхождения |

Кол-во биотипов |

|

Алтайский край |

4 |

Московская обл. |

2 |

|

Иркутская обл. |

3 |

Новосибирская обл. |

2 |

|

Кемеровская обл. |

5 |

Омская обл. |

2 |

|

Кировская обл. |

11 |

Сахалинская обл. |

1 |

|

Красноярский край |

5 |

Свердловская обл. |

6 |

|

Курская обл. |

4 |

Тюменская обл. |

3 |

|

Ленинградская обл. |

16 |

Количество исследованных биотипов с известными генетическими формулами авенина

Селекционная работа с овсом направлена на создание высокоурожайных сортов с высоким содержанием белка в зерне, устойчивых к полеганию, засухе, болезням и обладающих экологиче- ской пластичностью. Некоторые из ассоциаций генов, контролирующих проявление этих признаков, могут быть сцеплены с аллелями АКЛ. Для того чтобы выявить группы регионов, где в про- цессе селекции выводят сорта со схожим аллельным составом АКЛ, нами была проведена кластеризация методом k-средних. Искомое число конечных кластеров (k) было определено проведе- нием предварительной кластеризации методом Варда и равнялось шести. Результаты кластеризации представлены в таблице 4.

Таблица 4

|

Кластер |

Состав (регион происхождения образцов) |

|

1 |

Сахалинская обл. |

|

2 |

Тюменская обл. |

|

3 |

Кировская обл., Красноярский край, Курская обл., Ленинградская обл., Омская обл., Свердловская обл. |

|

4 |

Алтайский край, Новосибирская обл. |

|

5 |

Иркутская обл., Кемеровская обл. |

|

6 |

Московская обл. |

Кластеры совокупностей образцов овса различного происхождения, выделенные методом k-средних

Самую большую группу сформировали образцы овса происхождением из Кировской, Курской, Ленинградской, Омской, Свердловской областей и Красноярского края. Эти регионы находятся на большом расстоянии друг от друга и существенно отличаются по природно-климатическим условиям. Преобладание в сортах овса, созданных в их селекционных центрах, одних и тех же аллелей АКЛ может быть вызвано рядом причин. Во-первых, вовлечением в селекционные программы одних и тех же генотипов. Во-вторых, отбором особей с одинаковым или близким аллельным составом АКЛ. На примере пшеницы доказано, что существуют аллели проламин-кодирующих локусов, маркирующие хозяйственно-ценные признаки, такие как высокие качество зерна и технологические свойства муки. Некоторые из таких аллелей-маркеров достаточно широко распространены и могут с высокой частотой встречаться в сортах, созданных в разных селекционных центрах [13, 14]. По нашему мнению, аллельные варианты АКЛ, встречающиеся с высокой частотой в сортах овса с разным эколого-географическим происхождением, также могут быть маркерами хозяйственно-ценных признаков и представляют интерес для дальнейшего изучения.

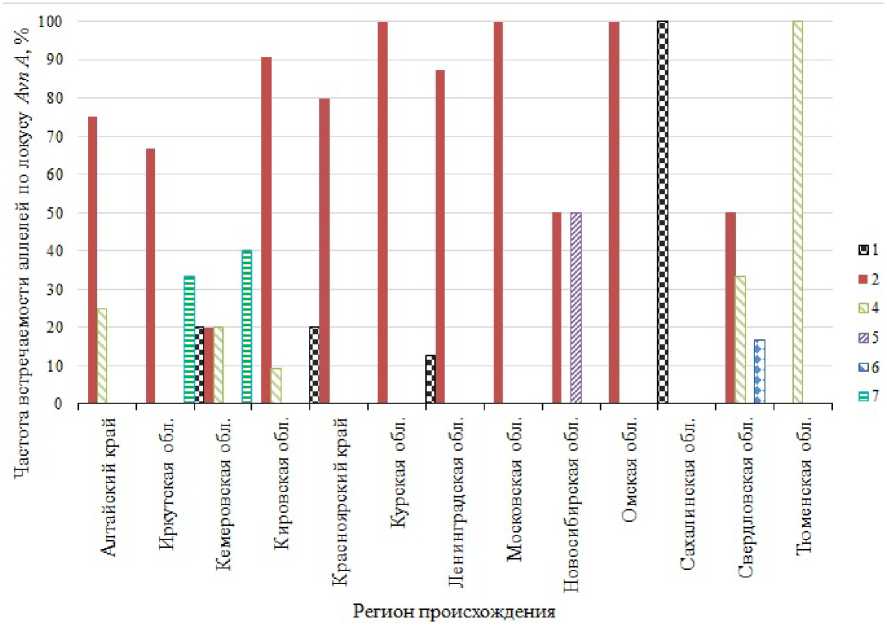

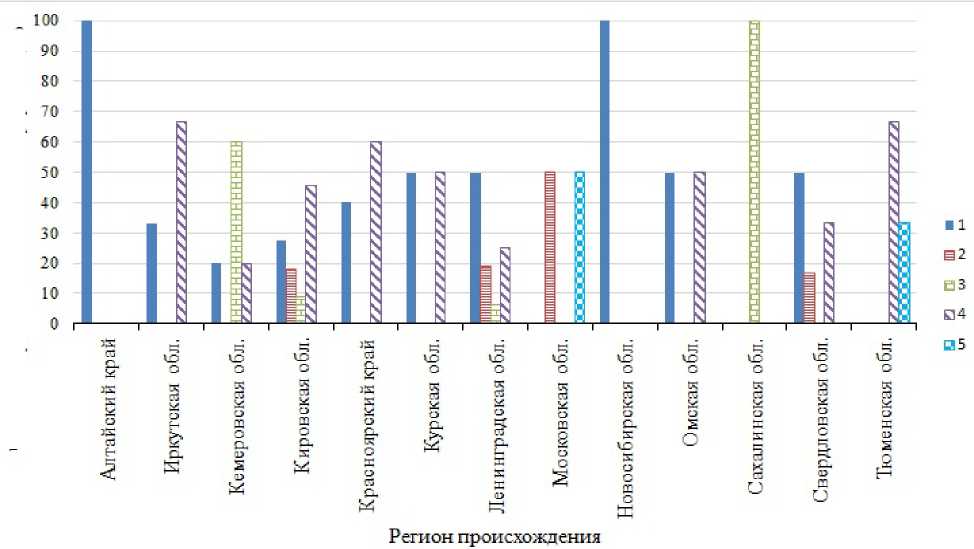

Установлено, что некоторые из групп образцов происхождением из разных регионов отличались по частоте встречаемости аллелей АКЛ (рис. 1, 2).

Среди аллелей локуса Avn A самым распространенным был А2 – биотипы с таким вариантом встречались во всех регионах, кроме Сахалинской и Тюменской областей. Аллели А5 и А6 были самыми редкими и обнаружены нами только в образцах происхождением из Новосибирской и Свердловской областей соответственно.

По локусу Avn В наибольшей частотой встречаемости характеризовались аллели В1 и В4 . Вариант В5 встречался реже всего. Он выявлен нами в группах образцов происхождением из Московской и Тюменской областей.

Из аллелей локуса Avn С максимальную частоту встречаемости имели С2 (26,6 %), С3 (20,3 %) и С1 (18,7 %). Реже всего встречались аллели С6a (Ленинградская и Сахалинская обл.) и C6b (Кемеровская обл.).

Одной из причин таких отличий может быть неодинаковая адаптивная ценность аллелей аве-нин-кодирующих локусов. Ряд авторов при изучении проламинов овса отмечали аллели, характерные только для сортов происхождением из конкретных географических регионов [9, 11]. Это указывает на то, что некоторые из аллелей АКЛ могут быть сцеплены с определенными адаптивнозначимыми генными комплексами. В этом случае при отборе генотипов, наиболее приспособленных к определенным природно-климатическим условиям, одновременно происходит и отбор маркирующих их аллелей проламин-кодирующих локусов. В результате частота встречаемости аллелей АКЛ в образцах овса происхождением из разных регионов может существенно различаться.

Рис. 1. Частота встречаемости, %, аллелей локуса Avn A в биотипах овса посевного происхождением из различных регионов: 1–7 – номера аллелей

Частота встречаемости аллелей по локусу Avn В, %

Рис. 2. Частота встречаемости, %, аллелей локуса Avn B в биотипах овса посевного происхождением из различных регионов: 1–5 – номера аллелей

Для того чтобы определить, существует ли авенин-кодирующих локусов и климатическими связь между частотой встречаемости аллелей условиями, описанными в таблице 2, нами был

применен коэффициент ранговой корреляции мости шести аллелей связана определенными Спирмена. Установлено, что частота встречае- природно-климатическими факторами (табл. 5).

Таблица 5

Коэффициент корреляции частоты встречаемости аллелей АКЛ и природно-климатических факторов (связь существенна при p < 0,05)

|

Аллель АКЛ |

СК .4 го к Р 1 s п" ГО ГО 2 >, р сг О ^^ |

1 ^ ^ ф о о 1 X ф 1— |

ф £ i О „ Ф -О Ю 1- О 2 2 § 05 со |

СК 05 05 т >о к ° О 05 - <15 О- СК 05 2 s s 05 ^ о |

ск О аз ° со « § 1 2 ь ® S. d ф CL 2 О ф |

® й 1 2:0 £ н ° | о с[ В 1 2 | н “ |

СК Ого from О |

Ф Z g Ц Т 2 ° О о с о |

|

А1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,71 |

- |

|

В2 |

- |

- |

-0,67 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

С3 |

- |

- |

- |

- |

0,67 |

- |

- |

- |

|

С5 |

- |

0,60 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

С6 |

- |

- |

-0,74 |

- |

- |

- |

-0,56 |

-0,69 |

|

С6a |

- |

- |

- |

-0,61 |

- |

-0,65 |

0,61 |

- |

Выявлено, что аллель А1 может выступать маркером влаголюбивого генотипа, В2 и С6 – засухоустойчивого. Аллели С3 и С5 перспективны в качестве маркеров теплолюбивых генотипов, а аллель С6а – генотипа, предпочитающего прохладный и влажный климат. Большая часть аллелей, связанных с климатическими факторами, принадлежит локусу Avn C. Как известно, характер белкового полиморфизма неоднороден даже внутри одной маркерной системы. По нашему мнению, аллели локуса Avn C играют наибольшую роль в процессе приспособляемости особей и маркировании генетических систем, детерминирующих выраженность адаптивно-значимых признаков.

Выводы

-

1. Кластеризацией методом k-средних выделено 6 кластеров, объединяющих группы образцов овса посевного разного географического происхождения со схожим аллельным составом АКЛ. Аллели, встречающиеся с высокой частотой в группах сортов, вошедших в один кластер, могут быть маркерами хозяйственно-ценных признаков и представляют интерес для дальнейшего изучения.

-

2. Установлено, что частота встречаемости шести аллелей авенин-кодирующих локусов связана с определенными климатическими условия-

- ми. Аллель А1 может выступать маркером влаголюбивого генотипа, В2 и С6 – засухоустойчивого. Аллели С3 и С5 перспективны в качестве маркеров теплолюбивых генотипов, а аллель С6а – генотипа, предпочитающего прохладный и влажный климат.

-

3. Аллели локуса Avn C, вероятно, играют наибольшую роль в процессе приспособляемости особей и маркировании генетических систем, детерминирующих выраженность адаптивно-значимых признаков.

Список литературы Анализ закономерностей распределения аллелей авенин-кодирующих локусов у сортов овса посевного отечественной селекции

- Романова Ю.А., Губарева Н.К., Конарев А.В. Исследование коллекции вида пшеницы Triticum spelta L. по полиморфизму глиадинов // Генетика. - 2001. - Т. 37, № 9. - С. 1258-1265.

- Перчук И.Н., Конарев А.В., Лоскутов И.Г., Блинова Е.В. и др. Белковые маркеры, морфологические и селекционные признаки в идентификации дублетных образцов культурного овса в коллекциях ВИР (Россия) и нордического генного банка (Nordgen, Швеция) // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. - 2016. - Т. 177. - С. 82-93.

- Любимова А.В., Ярова Э.Т., Еремин Д.И. Изменение биотипного состава сортов яровой тритикале в процессе возделывания // Вестн. КрасГАУ. - 2018. - № 5 (140). - С. 3-8.

- Любимова А.В., Еремин Д.И. Изучение генетического разнообразия сортов овса Сибирской селекции по авенин-кодирующим локусам // Агропродовольственная политика России. - 2017. - № 9 (69). - С. 70-74.

- Тоболова Г.В. Изменение биотипного состава сорта мягкой пшеницы Тюменская 80 в процессе семеноводства // Аграрный вестник Урала. - 2009. - № 10. - С. 12-14.

- Новосельская-Драгович А.Ю., Беспалова Л.А., Шишкина А.А., Мельник В.А. и др. Изучение генетического разнообразия сортов мягкой озимой пшеницы по глиадинкодирующим локусам // Генетика. - 2015. - Т. 51, № 3. - С. 324-334.

- Поморцев А.А., Лялина Е.В., Калабушкин Б.А. Гордеин-кодирующие локусы как генетические маркеры у ячменя // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. - 2009. - Т. 165. - С. 32-36.

- Якубышина Л.И., Казак А.А., Логинов Ю.П. Использование метода электрофореза в семеноводстве ячменя сорта Одесский 100 // Изв. Оренбург. гос. аграр. ун-та. - 2017. - № 5 (67). - С. 56-59.

- Портянко В.А. Генетический контроль и полиморфизм проламина овса: автореф. дис. … канд. биол. наук. - М., 1987. - 16 с.

- Юмагузина Х.А., Бахтиярова В.В. Электрофоретические спектры спирторастворимых белков зерна видов и подвидов рода Avena // V съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова (Москва, 24-28 ноября 1987 г.): тез. докл. - М., 1987. - Т. IV. - Ч. 4. - С. 322.

- Souza E., Sorrells M.E. Inheritance and distribution of variation at four avenin loci in North American oat germ plasm // Genome. - 1990. - V. 33, № 3. - P. 416-424.

- Любимова А.В., Еремин Д.И. Региональные особенности полиморфизма авенинов овса, возделываемого в Западной Сибири // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. - 2018. - Т. 179, № 2. - С. 85-95.

- Летяго Ю.В., Тоболова Г.В., Белкина Р.И. Оценка сортов мягкой яровой пшеницы по технологическим свойствам и биохимическим признакам // Агропродовольственная политика России. - 2015. - № 5. - С. 64-67.

- Новосельская-Драгович А.Ю., Фисенко А.В., Имашева А.Г. и др. Сравнительный анализ динамики генетического разнообразия по глиадинкодирующим локусам среди сортов озимой мягкой пшеницы Triticum aestivum L., созданных за 40-летний период научной селекции в Сербии и Италии // Генетика. - 2007. - № 43 (11). - С. 1478-1485.