Анализ жизненных форм растений города Грозного и его окрестностей

Автор: Тайсумов М.А., Абдурзакова А.С., Астамирова М.А.-М., Магомадова Р.С., Ханаева Х.Р., Хасуева Б.А., Гадаева Т.З., Исраилова С.А., Ханчукаев А.Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 7, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен биоморфологический состав одного из типов растительного сообщества урбанизированной территории города Грозного, для которого характерно не только высокое биоразнообразие, но и наличие хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов флоры.

Растительное сообщество, биоморфологический состав, флора, урбанизированная территория

Короткий адрес: https://sciup.org/14083825

IDR: 14083825 | УДК: 581.9(479.2)

Текст научной статьи Анализ жизненных форм растений города Грозного и его окрестностей

Одной из составляющих стандартного флористического анализа является выяснение анализа жизненных форм изучаемых видов растений. В большинстве работ, касающихся анализа флоры различных территорий Северного Кавказа [Иванов, 1998; Утёнкова, 2001; Аулова, 2002; Чимонина, 2004; Шахгиреева, 2005; Гаджиева, 2006; Тайсумов, Омархаджиева, 2012 и др.], для характеристики этого параметра используется классификация К. Раункиера [Raunkiaer, 1903].

Жизненная форма, как показатель адаптивных особенностей организма, дает возможность проанализировать взаимосвязь комплекса эколого-биологических условий среды и приспособленность к ним.

Анализ жизненных форм представителей флоры города Грозного и его окрестностей по системе К. Раункиера (табл. 1) показывает, что в исследуемой флоре преобладают гемикриптофиты, объединяющие 370 видов (48,2 % от общего числа видов флоры). Из них 43 вида (11,6 % от числа гемикриптофитов и 5,6 % от общего количества видов флоры) приходится на двулетники. Доля криптофитов (K) составляет 8,6 % от всего видового состава флоры (66 видов), из них криптофитов-геофитов (G) – 6,1 % (47 видов): Actaea spi-cata L., Anemone sylvestris L., A. ranunculoides (L.) Holub, Corydalis caucasica DC., C. marschalliana Pers, Gagea helenae Grossh., G. lutea (L.) Ker.-Gawl., G. pussila (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. fil., Galanthus angustifolius G.Koss, G. lagodechianus Kem-Nath. и др.; криптофитов-гелофитов (GH) – 0,78 % (6 видов): Scirpus lacustris L., Alisma plantago-aquatica L., Typha angustifolia L., T. latifolia L. и другие, криптофитов-гидрофитов (НН) 1,3 % (10 видов): Myriophillum spicatum L., Elodea canadensis Michx., Najas marina L. N. minor All., Potamogeton berch-toldii Fieb. и др. На долю криптофитов-гигрогелофитов (HGh) приходится 0,4 % (3 вида): Scirpus sylvaticus L., Lythrum salicaria L., Carex acutiformis Ehrh.

Таблица 1

Биоморфологический спектр флоры города Грозного и его окрестностей по Раункеру

|

Биоморфа |

Абсолютное число видов |

% от общего числа видов |

|

Фанерофиты |

95 |

12,4 |

|

Мезофанерофиты |

36 |

4,7 |

|

Микрофанерофиты |

28 |

3,65 |

|

Нанофанерофиты |

31 |

4,04 |

|

Хамефиты |

12 |

1,6 |

|

Гемикриптофиты |

370 |

48,2 |

|

Криптофиты |

66 |

8,6 |

|

Геофиты |

47 |

6,13 |

|

Гигрогелофиты |

3 |

0,39 |

|

Гелофиты |

6 |

0,78 |

|

Гидрофиты |

10 |

1,30 |

|

Терофиты |

224 |

29,2 |

|

Итого |

767 |

100 |

Другой преобладающей жизненной формой являются терофиты (Т). На территории Грозного и его окрестностей фанерофиты, представленные 95 видами (12,4 %), объединяют мезофанерофиты (Phms), микрофанерофиты (Phm) и нанофанерофиты (Phn). Менее всего приходится на долю хамефитов (Ch).

В результате проведенного анализа распределения видов по группам биоморфологического спектра можно отметить, что в целом флора города и его окрестностей должна оцениваться как «гемикриптофитно-терофитная». Повышение роли терофитов обусловлено нарушенностью растительного покрова.

В исследуемой флоре нами выделены эфемероиды – 22 вида (2,9 %); эфемеры – 8 видов (1,1 %); полупаразиты – 3 вида (0,4 %) ( Thesium arvense Horvatovakzky, Th. procumbens C.A. Mey., Viscum album L.); паразиты – 6 видов (0,9 %); суккуленты – 4 вида (0,5 %) ( Sedum acre L., S. album L., S. hispanicum L., S. pallidum Bieb).

Система жизненных форм покрытосеменных, разработанная И.Г. Серебряковым, вне сомнения, является одной из наиболее совершенных и употребляемых в практике [Серебряков, 1962]. Она вполне соответствует представлению о жизненной форме как о структурном выражении соответствия организма окружающей его среде [Кузнецов, 2004]. Тогда как «жизненные формы» Раункиера в общей сложности следует рассматривать как экологические группы по отношению к неблагоприятным факторам, так как в основе лежит адаптированность растений лишь к неблагоприятным периодам.

В общем спектре травянистых растений (662 вида, или 86,3 %), согласно И.Г. Серебрякову, господствующей жизненной формой являются травянистые поликарпики, насчитывающие 395 видов (51,5 % от общего числа видов флоры). Из них стержнекорневые представлены 124 видами (16,2 % от общего числа видов флоры и 31,4 % от числа поликарпиков), в том числе стержнекорневые одноглавые 66 видами (8,6 и 16,7 % соответственно) и стержнекорневые многоглавые 58 видами (7,7 и 14,7 %). Данный тип жизненной формы характерен в основном для лугово-степных и послелесных сообществ, что говорит о широком представлении соответствующих экотопов в исследуемой флоре.

Довольно многочисленную группу видов представляют также корневищные поликарпики – 68 видов (8,7 % от общего числа видов флоры и 17,2 % от числа поликарпиков). Большинство из них короткокорневищные – 50 видов (6,5 и 12,7 %) и 31 вид (4,0 и 7,9 %) близких к ним по своей природе кистекорневых поли-карпиков.

Значительное число видов флоры Грозного и его окрестностей окрестностей представляют ползучекорневищные поликарпики – 28 видов (3,7 и 7,1 %). В большинстве своем они приурочены к условиям повышенного почвенного увлажнения, поэтому наибольшее число ползучекорневищных форм являются водноболотными и лесными.

Корнеотпрысковые поликарпики представлены 25 видами (3,2 % от общего числа видов флоры и 6,3 % от числа поликарпиков) – Chamaenerion angustifolium (L.) Holub, Calamintha menthifolia Host, Linum aus-triacum L., Lithospermum officinale L. и др., их которых большинство видов сосредоточено в луговых и рудеральных сообществах.

Виды, образующие дерновинные куртины за счет интенсивного роста дочерних побегов, представляют растения, приуроченные к условиям плохой аэрации почвы, – степям, сильно задернованным лугам и болотистым местам. Их насчитывается в исследуемой флоре 44 вида (5,7 и 11,1 %), в том числе рыхлокустовых – 25 (6,3 % от числа поликарпиков) – Luzula campestris (L.) DC., Agrostis gigantea Roth., Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. и др., плотнокустовых – 19 (4,8 %) – Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Festuca praten-sis Huds., Koeleria cristata (L.) Pers. и др.

Немногочисленную группу образуют луковичные поликарпики – 14 видов (3,5 %) – Gagea helenae Grossh., Muscari muscarini Medik., Allium albidum Fisch. ex Bieb., A. erubescens C. Koch, Scilla sibirica Haw. и др. Это виды, способные образовывать специализированный запасающий орган в форме надземных или подземных луковиц. Обильно они представлены в условиях степей и лесов, являясь ранневесенними эфемероидами с повышенной интенсивностью физиологических процессов, как комплекс приспособлений к условиям низкой температуры и сильного солнечного освещения.

В особую группу корневищно-стержнекорневых поликарпиков нами выделены виды со сложной корневой системой, где наряду с хорошо развитым главным корнем имеется довольно разветвленная система побегов от боковых и придаточных корней ( Potentilla canescens Bess., Convolvulus lineatus L., Tussilago farfara L., Viola odorata L., V. suavis Bieb.). В исследуемой флоре они вместе с наземно-ползучими жизненными формами ( Fragaria vesca L., F. viridis (Duch.) Weston, Potentilla reptans L., Veronica serpyllifolia L., Cynodon dac-tylon (L.) Pers.) представляют по 5 видов (по 1,3 %).

Умеренно участие во флоре города и его окрестностях столонообразующих поликарпиков – 11 видов (2,9 %), способных к вегетативному размножению за счет образования столонов ( Astragalus cicer L., Mentha aquatica L., M. caucasica Gand., Stachys sylvatica L., Oxalis acetosella L. и др.).

Поликарпические лианы включают 7 видов (0,9 %) – Humulus lupulus L., alba L., B. dioica Jacq., Calys-tegia sepium (L.) R. Br., C. silvatica (Kit.) Griseb., Convolvulus arvensis L., Tamus communis L., а паразитические поликарпики содержат 1 вид (0,1 %) – Lathraea squamaria L.

Водных биоморф на исследуемой территории насчитывается 10 видов (10,5 %) – Myriophillum spi-catum L., Elodea canadensis Michx., Najas marina L., N. minor All., Potamogeton berchtoldii Fieb., P. crispus L., P. nodosus Poir., P. perfoliatus L., Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L.

Значительное число травянистых монокарпиков во флоре – 267 видов (34,81 % от общего числа видов флоры), в том числе однолетние монокарпики составляют 190 видов (7,1 % от числа монокарпиков), двулетние монокарпики – 43 (16,1 %), одно-двулетние монокарпики – 28 видов (10,5 %). Паразитные травянистые монокарпики составляют 6 видов (0,9 %) – Cuscuta approximata Bab., C. epithymus (L.) L., C. europaea L., Orobanche caryophyllacea Smith, Phelipanche purpurea (Jacg.) Sojak, Ph. ramosa (L.) Pomel.

Общее количество древесных растений во флоре г. Грозного и его окрестностях насчитывает 95 видов (6,7 %), в том числе деревья лесного типа 30 (0,4 % от общего числа видов флоры и 31,6 % от числа древесных растений), деревья плодового типа – 9 (1,2 и 9,5 %), деревья прибрежного типа – 2 вида (0,3 и 2,1 %) – Salix alba , Robinia pseudoacacia L., кустовидные деревья – 1 вид (0,1 и 1,1 %) – Salix caprea L., кустарники – 45 видов (5,87 и 47,37 %), из них аэроксильные – 24, геоксильные – 19, полупростратный – 1 (0,1 и 1,1 %) – Spiraea hypericifolia L., полупаразитный – 1 вид (0,1 и 1,1 %) – Viscum album L., аэроксильные деревья, или кустарники, 4 вида (0,5 и 4,2 %), древовидные лианы – 4 вида (0,5 и 4,2 %) – Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, Vitis sylvestris J.F. Gmel., Hedera helix L., Lоnicera caprifolium L.

Полудревесные растения насчитывают 10 видов (1,3 % от общего числа видов флоры), из них прямостоячие полукустарники 5 видов (0,7 %) – Artemisia absinthium L., A. austriaca Jacq., Kochia prostrata (L.) Schrad. , Solanum pseudopersicum A. Pojark. , Teucrium polium L., полупростратные – 3 вида (0,4 %) – Thymus collinus Bieb., Th. marschallianus Willd., Th. pastoralis Iljin ex Klok., стелющиеся – 1 вид (0,1 %) – Vinca minor L., геоксильные – 1 вид (0,13 %) – Rubus idaeus L.

Типы жизненных форм по И.Г. Серебрякову

Таблица 2

|

Жизненная форма |

Число видов |

% от числа данного биоморфа |

% от общего числа видов |

|

Древесные растения |

95 |

- |

12,4 |

|

Деревья |

42 |

44,2 |

5,5 |

|

Дерево лесного типа |

30 |

31,6 |

3,9 |

|

Дерево плодового типа |

9 |

9,5 |

1,2 |

|

Дерево прибрежного типа |

2 |

2,1 |

0,3 |

|

Кустовидное дерево |

1 |

1,1 |

0,1 |

|

Кустарники |

45 |

47,4 |

5,9 |

|

Аэроксильный |

24 |

25,3 |

3,1 |

|

Геоксильный |

19 |

20,0 |

2,5 |

|

Полупростратный |

1 |

1,1 |

0,1 |

|

Паразитный |

1 |

1,1 |

0,1 |

|

Аэроксильное дерево, или кустарник |

4 |

4,2 |

0,5 |

|

Лианы древесного типа |

4 |

4,2 |

0,5 |

|

Полудревесные растения |

10 |

- |

1,3 |

|

Полукустарники |

10 |

1,3 |

1,3 |

|

Прямостоячий |

5 |

50,0 |

0,7 |

|

Полупростратный |

3 |

30,0 |

0,4 |

|

Стелющийся |

1 |

10,0 |

0,1 |

|

Геоксильный |

1 |

10 |

0,1 |

|

Травянистые растения |

662 |

- |

86,3 |

|

Травянистые поликарпики |

395 |

59,7 |

51,5 |

|

Стержнекорневые одноглавые |

66 |

9,97 |

8,6 |

|

Стержнекорневые многоглавые |

58 |

8,8 |

7,6 |

|

Короткокорневищные |

50 |

7,6 |

6,5 |

|

Кистекорневые |

31 |

4,7 |

4,1 |

|

Корнеотпрысковые |

25 |

3,9 |

3,3 |

|

Ползучекорневищные |

28 |

4,2 |

3,7 |

|

Длиннокорневищные |

18 |

2,7 |

2,4 |

|

Столонообразующие |

11 |

1,7 |

1,4 |

|

Наземно-ползучие |

5 |

0,8 |

0,7 |

|

Корневищностержнекорневые |

5 |

0,8 |

0,7 |

|

Поликарпические лианы |

8 |

1,2 |

1,1 |

|

Дерновинные травянистые поликарпики |

44 |

6,7 |

5,8 |

|

Рыхлокустовые |

25 |

3,9 |

3,3 |

|

Плотнокустовые |

19 |

2,9 |

2,5 |

|

Клубнекорневые |

21 |

3,2 |

2,7 |

|

Луковичные |

14 |

2,1 |

1,8 |

|

Паразитные |

1 |

0,2 |

0,1 |

|

Водные |

10 |

1,5 |

1,3 |

|

Травянистые монокарпики |

267 |

40,3 |

34,8 |

|

Однолетники |

190 |

28,7 |

24,8 |

|

Одно-двулетники |

28 |

4,2 |

3,7 |

|

Двулетники |

43 |

6,5 |

5,6 |

|

Паразитные монокарпики |

6 |

0,9 |

0,9 |

|

Итого |

767 |

100 |

100 |

Таким образом, анализ биоморфологической структуры показал преобладание гемикриптофитов и поликарпических трав, характерных для естественных сообществ умеренных широт, а высокий процент терофитов и монокарпиков как следствие синантропизации флоры, обусловленное нарушенностью растительного покрова.

Для более полной экологической характеристики видов флоры на обозначенной территории нами были выделены группы растений по отношению к влагообеспеченности, засолению, структуре субстрата и интенсивности освещения.

Экологическая группа, или экологический тип, представляет собой совокупность растений различной жизненной формы, обитающих в сходных условиях среды и обладающих в связи с этим рядом общих признаков [ Walter, Straka , 1970].

В нашей флоре выделены следующие экологические группы растений по отношению к влагообеспе-ченности (табл. 3):

-

1) ксерофиты – растения сухих мест обитаний, способные, благодаря ряду приспособительных признаков и свойств, переносить перегрев и обезвоживание: Sedum acre L., S. album L., S. hispanicum L., S. pallidum Bieb., Euphorbia nutans Lag. и др.;

-

2) ксеромезофиты – группа растений, обладающих глубокой корневой системой, интенсивной транспирацией и невысокой устойчивостью к обезвоживанию и перегреву (гемиксерофиты): Achillea millefolium L., Artemisia absinthium L., A. annua L., A. austriaca Jacq., Carlina vulgaris L., Stipa lessingiana Trin. & Rupr., Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl, Linum austriacum L. и др.;

-

3) мезоксерофиты – группа растений, произрастающих в условиях кратковременного недостатка влаги в почве (стипаксерофиты): Achillea millefolium L., Cannabis ruderalis Janisch., Bromus arvensis L., B. japonicus Thunb., Koeleria cristata (L.) Pers., Phleum nodosum L. Panicum miliaceum L., Rosa arensii Juz. & Galushko и др.;

-

4) мезофиты – растения, обитающие в условиях с более или менее достаточным, но не избыточным количеством воды в почве: Thymus collinus Bieb., Campanula alliariifolia Willd., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Crataegus microphylla C. Koch., Prunus divaricata Ledeb., Rubus ibericus Juss., Rosa arvensis Huds., Oxalis acetosella L., Xanthoxalis corniculata (L.) Small, Geranium depilatum (Somm. & Levier) Grossh., Poligala anatholica Boiss. & Heldr., G. molle L. и др.;

-

5) мезогигрофиты – растения повышенно, но не застойно увлажненных местообитаний: Carex mel-anostachyа Bieb. ex Willd., C. michelii Host., C. pallescens L., Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Veronica ser-pyllifolia L., Eupatorium cannabinum L., Scrophularia nodosa L., Arum albispatum Stev. и др.;

-

6) гигрофиты – растения избыточно увлажненных местообитаний, с избыточной влажностью воздуха, произрастающие как в литоральной части водоёма, так и на обильно увлажнённой почве вдали от водоёма: Carex acutiformis Ehrh., C. contigua Hoppe, Scirpus sylvaticus L., Impatiens noli-tangere L. I. glandulifera Royle, Veronica anagallis-aquatica L., V. beccabunga L., Alisma plantago-aquatica L., Scirpus lacustris L., Typha angusti-folia L., T. latifolia L. и др.;

-

7) гидатофиты – растения, полностью или большей своей частью, погружённые в воду: Myriophillum spicatum L., Elodea canadensis Michx., Najas L., Potamogeton L., Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L.

Анализ показывает, что самой представительной экологической группой по отношению к увлажнению во флоре г. Нальчика и его окрестностей является группа мезофитов – 455 видов, составляющих 59,3 % (табл. 3).

Видов, тяготеющих к мезофитному типу (собственно мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты и мезогигрофиты), насчитывается 649 (89,8 %), водных и тяготеющих к водному типу, включая мезогигрофиты, – 111 видов (14,5 %), основная масса которых встречается в окрестностях Грозного. Группа ксерофитов, приуроченная к степным, солончаковыми и рудеральным сообществам, включает 13 видов (1,7 %).

Соотношение экологических групп по отношению к увлажнению субстрата

Таблица 3

|

Экологическая группа |

Число видов |

% от числа видов всей флоры |

|

Ксерофиты |

13 |

1,7 |

|

Ксеромезофиты |

49 |

6,4 |

|

Мезоксерофиты |

139 |

18,1 |

|

Мезофиты |

455 |

59,3 |

|

Мезогигрофиты |

46 |

6,0 |

|

Гигрофиты |

55 |

7,2 |

|

Гидатофиты |

10 |

1,3 |

|

Итого |

767 |

100 |

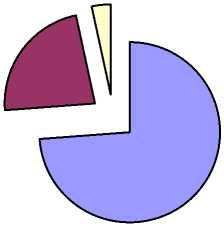

По отношению к интенсивности освещения во флоре г. города Грозного и его окрестностях нами выделены 3 группы растений (рис.):

-

1) гелиофиты – виды, растущие при полном солнечном освещении;

-

2) сциофиты – растения тенистых мест обитаний;

-

3) гемигелиофиты (тенивыносливые) – группа видов, способных переносить периодическое затенение.

□1

□2

□3

Соотношение экологических групп по отношению к свету во флоре г. Грозного и его окрестностях: 1 – гелиофиты; 2 – гемигелиофиты; 3 – сциофиты

Наблюдается абсолютное большинство гелиофитов – 566 видов (73,8 %) – ¾ всей флоры исследуемой территории. Практически в 3 раза меньше группа гемигелиофитов – 22,8 %. К сциофитам относятся 13 видов (3,4 %), составляющие в основном лесные сообщества окрестностей г. Нальчика: Paris incompleta Bieb., P. quadrifolia L., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza urvilleana (Steude) Baumann. & Keunkele, Herminium monorchis (L.) R.Br., Platantera bifolia (L.) Rich., Polygonatum glaberrimum C. Koch, P. multiflorum (L.) All., P. verticillatum (L.) All., Tamus communis L. , Arum albispatum Stev., Phyllitis scolopendrium (L.) Newm., Dryop-teris filix-mas (L.) Schott, Matteuccia struthiopteris (L.) Todago, Alchemilla tamarae Juz., A. dura Buser, Oxalis acetosella L., Vitis sylvestris J. F. Gmel., Sanicula europaea L., Lоnicera caprifolium L., Geranium robertianum L., Impa-tiens noli-tangere L., I. glandulifera Royle, Galium odoratum (L.) Scop. и др. Встречаемость многих сциофитов крайне низка, поэтому половину из них можно причислить к категории раритетных.

Таким образом, анализ жизненных форм показал господствующее положение травянистых поликар-пических трав (51,5 %) и гемикриптофитов (48,2 %). Доля древесных жизненных форм составляет 12,4 %, полудревесных – 1,3 %, соответственно фанерофитов и хамефитов – 12,4 и 1,6 %. Возрастающая роль мо-нокарпиков (34,8 %) и терофитов (29,2 %), как следствие синантропизации флоры, обусловлена нарушенно-стью растительного покрова. По отношению к влажности преобладают мезофиты – 463 вида (59,3 %), освещенности – гелиофиты – 566 видов (73,8 %).