Аналог интеграла Рэлея-Зоммерфельда для анизотропной и гиротропной сред

Автор: Хонина Светлана Николаевна, Харитонов Сергей Иванович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе интегральные представления решений системы уравнений Максвелла для анизотропных и гиротропных сред с разделимостью продольных и поперечных компонент записаны в завершённой аналитической форме. В частных случаях полученные интегральные выражения сведены к аналогу интеграла Рэлея-Зоммерфельда.

Анизотропная и гиротропная среды, дифракция, уравнения максвелла, разложение по плоским волнам, аналог интеграла рэлея-зоммерфельда, эффект фарадея

Короткий адрес: https://sciup.org/14059073

IDR: 14059073

Текст научной статьи Аналог интеграла Рэлея-Зоммерфельда для анизотропной и гиротропной сред

Всё больший интерес с практической точки зрения вызывают оптические устройства, позволяющие преобразовывать свойства электромагнитного излучения. Среди наиболее просто реализуемых – поляризационные и модовые преобразования.

Распространение лазерных мод высокого порядка в среде с сильной анизотропией приводит к сложным поляризационно-модовым преобразованиям [1 –4]. Причём для анализа таких явлений часто используется параксиальная модель распространения [5,6].

Заметим, что взаимодействие поляризации и пространственного распределения электромагнитного поля происходит также в изотропной среде в непараксиальном режиме, в частности, при острой фокусировке [7–9].

Непараксиальный режим в анизотропной среде позволяет обнаружить более тонкие эффекты [10 – 13]. Как правило, в этом случае используется разложение по плоским волнам [14 – 16], которое в общем случае при численной реализации требует четверного интегрирования по пространственным и спектральным переменным. Для уменьшения времени расчёта двойной интеграл по спектральным переменным можно асимптотически вычислить методом стационарной фазы [17]. Причём такая асимптотика позволяет получать достаточно точные результаты уже на расстоянии нескольких длин волн [18].

В данной работе рассмотрен непараксиальный интегральный метод расчёта распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиро-тропных средах. Интегральное выражение для сред с разделимостью продольных и поперечных компонент записано в завершённой аналитической форме. В частных случаях данное интегральное преобразование сведено к аналогу интеграла Рэлея–Зоммерфельда.

1. Монохроматическое поле в анизотропной среде

Уравнения Максвелла для области, свободной от источников, записываются в виде (в системе СГС)

V B = 0,

V D = 0.

В однородной анизотропной среде, описываемой тензорами диэлектрической и магнитной проницаемости

ε=

8 xx

8 yx

г

^ zx

ε xy ε yy ε zy

8 xz zz j

,

(2а)

Ц xx

Д = Ц yx

, Ц zx

xy

yy

)

xz

yz

,

(2б)

µ zy

Ц zz J

имеется следующая зависимость:

B = ц H ,

D = e E .

Для монохроматического поля

E ( x , y , z , t ) = E ( x , y , z )exp ( - i ω t ) , H ( x , y , z , t ) = H ( x , y , z )exp ( - i ω t ) .

уравнения Максвелла (1) –(3) принимают следующий вид:

Vx E = ik 0jI H , Vx H = - ik 0 e E , V ( p i H ) = 0, V ( e E ) = 0,

где k 0 = ω / c = 2 π / λ 0 , λ 0 – длина волны в вакууме.

Из первых двух уравнений системы (5) получаем 6 уравнений для 6 компонент:

∂ ∂ E z x = ∂ ∂ E x z + ik 0 ( µ yx H x + µ yy H y +µ yz H z ) ,

∂ E y ∂ z

∂ y - ik 0 ( µ xx H x +µ xy H y +µ xz H z ) ,

Систему (6) можно свести к 4 уравнениям для 4 поперечных компонент. При использовании разложения по плоским волнам

H z =

-

i

k 0 µ zz

∂ E y ∂ x

-

∂ H x ∂ z

∂ H y ∂ z

∂ H z ∂ x

d E L | - —( Н zx H x +Н zy H y ) , ∂ y µ zx x zy y

J zz (6)

- ik 0 ( ε yxEx +ε yyEy +ε yzEz ) ,

= z + ik ε E + ε E + ε E

∂ 0 xx x xy y xz z ,

i fdHy _^Hl z k0 ezz I dx dy I e ( zx x zy y).

0 zz zz

αε βµ

-

αβ

--

ε zz µ zz

ε zz

yx

-

ε zz

µ zz

ε zz

µ zz

β 2

- + µ xx

ε zz

αβ

+ε µ zz

yx

-

εε yz zx

-

β 2

-

µ zz

ε

xx

ε zz

α 2

+ε µ zz

yy

-

εε yz zy

ε zz

εε

+ xz zx ε zz

αβ

--

µ zz

ε

xy

+ ε xz ε zy ε zz

∞

F ( x , y , z ) = j| f ( а , в ) х

-∞ х exp |^ ik0 (аж + вy + Y(а, в) z)] dа dв

эта система в пространственно-частотном представлении будет иметь следующий вид:

+

-

µ yz µ zx

µ zz

µ xz µ zx

µ zz

γ + αµ zx + βε yz µ zz ε zz

-

α 2

ε zz

-

µ yy +

µ yz µ zy

µ zz

µ zz

ε zz

где ex , y ( α , β ) , hx , y ( α , β ) – коэффициенты разложе-

ния (7) поперечных магнитного поля.

Далее систему (8)

компонент электрического и

можно решить численно, оп-

ределяя собственные значения γ j ( α , β ) , j = 1,4 из равенства нулю определителя матрицы. Линейная комбинация 4 поперечных собственных векторов обеспечивает общее решение задачи распространения в среде, заданной тензорами (2). Продольные компоненты выражаются через поперечные из (5).

2. Интегральный оператор распространения электромагнитных волн в анизотропной и гиротропной среде с разделимостью компонент

Рассмотрим тензорами:

среду, описываемую следующими

ё =

ε xx

<

ε yx 0

ε xy ε yy 0

,

(9а)

µ xx

Заметим,

µ xy µ yy 0

что

е zz у

.

(9б)

Н zz J в общем случае значения в (9) мо-

гут быть комплексными и ε ≠ ε , µ ≠ µ , что xy yx xy yx

позволяет описывать различные типы сред, в том числе гиротропную среду [19].

В этом случае система (8) разбивается на 2 подсистемы [20]:

αβ

+µ ε zz

-

µ xz µ zy

xy

µ zz

αµ αε zy yz

-

µ zz ε zz

βµ zy αε

γ + + xz

µ zz ε zz

γ e ⊥ = Ah ⊥ , γ h ⊥ = Be ⊥ ,

где e ⊥

A =

B =

e x (а , в) e y ( а , в ) *Р ) ( h y ( а , в ) J

= 0,

e x ( а , в ) 1 h = f h x ( а , в ) 1

ey(а,в) J’ ± (hy(а,в) J’ а2 i

ε zz αβ

Г ав — + Н

ε zz β 2

yx

-

,

-

I е zz г ав

xx

--

ε zz

--

ε

α 2

Н zz ■

-jl+e l Н zz

yx

xx

-

µ zz

Н е yy

ав

+е xy

Н zz у

.

Подставляя в (10) первое уравнение во

второе,

получим уравнение относительно только поперечных компонент электрического поля

из которого, обозначая M = AB , следует уравнение на собственные значения:

M 11 -γ 2

M 21 Решением

выражения:

γ 1,2 =

где

M 12 M 22 -γ 2

= 0.

уравнения (12) являются следующие

( M 11 + M 22 ) ± ( M 11 - M 22 ) 2 + 4 M 12 M 21

2 ,(13)

M 11 = [- ( ар + е zz ц yx )( ар + ц zz г yx ) + ( а 2 - г zz ц )( р 2 -ц zz г x ) ] ,

Е zz Ц zzL г zz Ц zzL'

г zz Ц zzL г zz Ц zzL'

Будем далее рассматривать только положительные значения собственных значений (13), которые соответствуют распространению волн в положительном направлении оптической оси (вправо).

Из уравнения (11) получается связь поперечных электрических компонент для каждого собственного значения, в частности:

M 12

При этом один из векторов в паре выбирается произвольно, например, можно положить [20]:

ejx (°, в) = M12, ejy (а,Р) = у2(а,в)-Mп.

(16а)

Также можно использовать другое соотношение:

(16б)

или суперпозиции полученных векторов.

Из второго уравнения (10) получаем выражение для поперечных магнитных компонент, а из уравнений (5) - для продольных компоненты электромагнитной волны ( j = 1,2):

h jx ( а , в ) =

h jy ( а , в ) =

Ц zz Y j ( а , в )

,

Е zz Y j ( a , в ) в e jx ( а , в ) -а e jy ( а , в )

,

Ц zz

■

Две волны в (15)-(17) соответствуют обыкновенной ( /' =1) и необыкновенной ( /' =2) волнам.

Следуя работе [20], рассмотрим общее решение, используя линейную комбинацию поперечных компонент электрического поля:

Из (18) и (19) получаем:

Г c ( а , в ) ) =

( c 2 ( а , в ) 7

P x ( а , в ) ) = P y ( а , в ) 7

T1 Г P x ( а , в )7

IPy (а,в)7’

= c ( а , в )

Г e x ( а , в ) 7

I e y ( а , в ) 7

+ c 2 ( а , в )

где функции c ( а , в ) , c 2 ( а , в ) подлежат определению.

Получить значение этих функций можно из заданного распределения поперечных компонент электрического вектора в плоскости z=0:

где f Px (а,в)7 =

I P y ( а , в ) 7

1 fCEE x ( x , y ,0) 7 Г Z Г О 11 д д ‘I7 И( E , ( x , y ,0) 7 СХР<" i k [а * + в y В d x d y .

+

( e 2 y ( а , в )

(19) exp { ik [ o x + в y ] } О а О в .

Таким образом,

Г c ( а , в ) 7 = ( c 2 ( а , в ) 7

= XГ e 2 y ( а , в ) P x ( а , в ) А ( e x ( а , в ) P y ( а , в )

во

2x e1 y

- e 1 y

; ( а , в ) P y ( а , в ) ) . ( а , в ) P x ( а , в ) 7 , ( а , в ) e 2 x ( а , в ) ■

С учётом полученных выше выражений интегральный оператор распространения записывается следующим образом:

( E ( u , v , z ) j =

V H ( u , v , z ) J

x exp | ikz Y 1 ( a , в ) ] + c 2 ( a , в )

x e 2 ± ( a , в ) exp [ ikz Y 2 ( a , в ) ] } х

X exp | ik ( a u + в v ) ] d a d e ,

где

A

G e ( a , в ) =

a£ +в£„ xx yx

a£ xy +в£ yy

,

V

j = 1,2,

G h ( a , в )

|

£ zz Y j ( a , в ) |

£ zz Y j ( a , в ) J |

|

( aв + £ yx ц zz |

a 2 -£ yy ц zz |

|

Y j -( a , в ) |

Y j ( a , в ) |

|

-в 2 +£ xx ц zz |

aв+£ xy ц zz |

A

ц zz

Y j -( a , в )

-в

Y j ( a , в ) a

V

J

E ( u , v , z )

H ( u , v , z )

X

+

= ^ffff

A- j = 1

( e j ( a , в ) j v h j ( a , в ) j

X

| w j ( a , в ) T E ± ( x , y ,0) ] exp { ik |a ( u - x ) + (28)

■ в( v - y ) + Y j ( a , в ) z ] } d a d в d x d y .

Внутренний интеграл можно вычислить методом стационарной фазы [17].

3. Аналог интеграла Рэлея–Зоммерфельда для анизотропной среды

Рассмотрим наличие только диэлектрической анизотропии, т.е. ц xy = ц yx = 0 , ц xx = ц yy = ц zz = ц . Заметим, что для анизотропных кристаллов тензоры вида (9 а ) имеют действительные значения и должны удовлетворять условию симметрии: £ x y = £ y x . Кроме

того, такие виду

ё =

V

£ 1

тензоры приводятся к диагональному

£ 2

£ 3 J

поворотом на угол ^ [21] tan2 y= 2 £ xy ,

( £ yy -£ xx )

£ 1

( £ xx +£ yy ) £ xy

£ 2 =

( £ xx + £ yy 2

sin 2y ’

) , £ xy

+ , sm2y

j = 1,2.

Выражения (23)-(25) можно виде:

записать

в

другом

£ = £„

3 zz

.

E ( u , v , z ) j = 2

H ( u , v , z ) J " £ JJ

( e j ( a , в ) V h j ( a , в ) J

X

X|^Wj(a, в)T P±(a, в)]X xexp|ik(au + вv + Yj (a, в)z)]dadв, где wj-(a,в)T P±(a,в) = Cj (a,в), P±(a,в) тральный вектор из (21),

Wi (a,в)T = A-1 (e2y (a,в),-e2x (a,в)), w2 (a,в)T =A-1 (-e1 y (a,в),e1 x (a,в)),

Для тензора вида (29) при изотропной магнитной проницаемости элементы матрицы M примут следующий вид:

M 11 =£ 1 ц-1 в 2 + a 2 — I ,

V £ 3 J

M 12 = aв 1 1 -^ 2 I , V £ 3 J

спек-

( e j ( a , в ) )

– собственные (поляризационные) век-

Vhj(a, в) J тора, определённые в (17).

Подставляя в (26) выражение (21) и меняя порядок интегрирования, получим:

M 21 = aв1 1 -■£l I , V £ 3 J

M 22 = £ 2 ц-1 a 2 + в 2 —

V £ 3 J

Собственные значения:

2 11 2( 1 £i

Y 22 =-^-a 2 1 + —

1,2 2 I V £ 3

e 2 | i +-

V £3.

.

где

T. = а 2 1 1 -^- I + в 2 1 1

_ V Е з ) V

₽ 12 52-1 Ез )

+

а 2

Выражения для поперечных электрических векторов:

I Е, I е (а,в) = ав| 1 —2 I,

V Е з )

(34а)

e jy ( а , в ) = У 2 ( а , в ) +1 в 2 + а 2 — I -Е 1 ц V Е з )

или

f Е. I e,x (а,в) = ав| 1 —L I, V Ез )

(34б)

е ejy

Для остальных компонент:

h jx ( а , Р ) =

-ав e ,x ( а , в ) + ( а2-^ ) e jy ( а , в )

hy (а,в) =

ЦуДа , в )

- ( в 2 - цр ) e ,x ( а , в ) + ав e jy ( а , в )

,

e jz ( а , в ) =

ЦуДа , в ) ар е ,^ ( а , в ) + в^ 2 e jy ( а , в )

,

h jz ( а , Р ) =

е

Е з 7 у -( а , в ) в e jx ( а , в ) -а e jy ( а , в )

,

Ц

.

Заметим, что выражение для собственных значений (32) значительно упростится, если под корнем можно выделить полный квадрат, а также если M 12 = 0 или M 21 = 0. Такие ситуации возникают, когда анизотропная среда является одноосной, т.е. два из трёх значений диэлектрической проницаемости совпадают.

В общем же случае применить метод стационарной фазы к выражению (32) затруднительно, однако в параксиальном приближении, т.е. когда а , в малы, также можно получить более простой аналитический вид.

Во всех этих случаях собственные значения сводятся к виду

у ( а , в , d, s, t ) = 4d - s а 2 - t в 2 ,

где d, s, t – константы, зависящие от значений тензора (30).

Таким образом, вид для быстроосциллирующего члена в (29):

exp { ik [а p + в q + z^d - s а 2 - t в 2 J } ,

где p = u - x , q = v - y .

Из уравнения

—[ а p + в q + z^d - s а 2 - t в 2 1 = 0

[ дв L ' J

получаем выражение для стационарной точки

r в c

tp2d s (tp2 + sq2 + stz2) sq2d

t (tp2 + sq2 + stz2)

Тогда внутренний интеграл в (28) можно приближённо заменить подынтегральным выражением в стационарной точке [17]:

2 n

x

где

( t ( u - x ) 2 + s ( v - y ) 2 + stz 2 )

stdz 2

.

В стационарной точке exp{ik[аcp + вcq + z^d - sаc2 -1вc2 ]} =

= exp

2 + sq 2 + stz2

.

Тогда выражение (28) можно записать похожем на интеграл Рэлея–Зоммерфельда:

f E ( u , v , z ) I = 2 n z Л rr

V H ( u , v , z ) ) ^j = 1

e j^jc , в е ) V в ( а,, в, ) )

x

в

виде,

x[ w j ^^ c ,в- c ) T E ± ( x , y ,0) ]x

x

ik ——R, Г dx d y , j

s j t j

где

R j = Jt j ( u - x ) 2 + s j ( v - y ) 2 + s j t j z2 , (44)

в.

d j t j ( u - x ) sj Rj

$ djsj ( v - y )

t j R j

Рассмотрим конкретные частные случаи и определим для них параметры выражения (43).

3.1. Одноосный кристалл, ось которого направлена вдоль оси распространения Oz

В этом случае 8 1 =8 2 =8 0 , 83=8 e . Такая конфигурация рассматривалась в [22], однако непараксиаль-ность учитывалась как дополнительные члены к параксиальному оператору распространения. В нашей работе непараксиальность сразу учитывается в выражении (43), представляющем собой аналог интеграла Рэлея-Зоммерфельда.

Элементы матрицы M :

I е I

M 11 = е о ц-I в 2 + а 2- ° - I ,

I е e )

п L е

M 12 = M 21 = ав| 1 - —

I е e )

M 22 = е о ц-I а 2 + в 2 — I е_

Собственные значения:

Y 1 ( а , в ) = ^ е о ц- ( а 2 + в 2 ) ,

Y 2 ( а , в ) =

—( а 2 + е e

в 2 ) .

Первое собственное число соответствует обыкновенной волне, а второе - необыкновенной.

Первая пара собственных векторов:

e 1 X

( а , в ) = ав I 1 -

„ I е e у (а,в) = -а I 1 —-

I е_

которая с учётом общих множителей может быть записана в виде:

e 1 X =в , e 1 у = -а .

Аналогично для второй пары:

e 2 x а , e 2 у = в .

Используя (35), получим остальные векторы:

|

(е Г e 1 X |

I вц I |

|

e 1 у |

-ац |

|

e 1 z 1 |

0 . . |

|

h 1 X "ц |

аY 1 ( а , в ) |

|

h 1 у |

вY 1 ( а , в ) |

|

V h 1 z ) |

V - ( а 2 +в 2 ) у |

Ге Г e 2 X

e2 у e2 z

h h

(2 х

12 у

Y 2 ( а , в )

' аY 2 ( а , в )

вY 2 ( а , в )

А

^ ( а 2 + в 2 ) е e

ае -

.

)

Из (50) видно, что обыкновенная волна является

TE-волной ( e 1 z = 0), а необыкновенная - ТМ-волной

( h 2 г = 0).

Векторы (27) принимают следующий вид: W 1 ( а , в ) T = ( а 2 + в 2 ) 1 ( в , -а ) , w 2 ( а , в ) T = ( а 2 + в 2 ) 1 ( а , в ) .

Т.к. d 1 = d 2 = е о ц , 5 1 = t 1 = 1, 5 2 = t 2 = е о / е e , то ста

ционарные точки в (43) будут иметь следующий вид:

1------------ ас хе о ц в. = 7^

( и - X ) R j ( v - у ) R j

где

R = V ( u - X )2 + ( v - у )2 + z 2 ,

R 2 = р ( и - X ) 2 + ( v - у ) 2 +е ° z 2 .

\ е eV е e

3.2. Одноосный кристалл, ось которого направлена перпендикулярно оси распространения и совпадает с осью Oy

В этом случае е 1 = е 3 = е о , е 2 = е e . Такая конфи

гурация рассмотрена в [23], однако непараксиальный интегральный оператор распространения не был выписан.

Элементы матрицы M :

M 11 =е о ц-а 2 -в 2 ,

M 12 = ав I 1 -— I , I е о )

M 21 = 0,

M 22 = е e ц-а 2 -^ e ^-. е о

Собственные значения:

Y 1 ( а , в ) = 7 е о ц-а 2 -в 2 ,

Y 2 ( а , в ) = /е e ц-а 2 -^ в 2 .

Первая пара собственных векторов:

в 1 x ( а , в ) = авf 1 -^ e 1 , \ е о )

6 1 у ( а , в ) = 0

показывает, что теперь ось кристалла направлена вдоль оси Оу , и разделения на обычные TE- и TM-моды не произойдёт.

Учитывая равенство нулю электрической у -ком-поненты, можно выбрать первую пару в виде:

elx А в) = 1

e 1 у (а , в) = 0 '

Вторая пара с учётом сокращения общих множителей имеет следующий вид:

e2 x (а, в) = ав, e2 у (а, в) = в2 —£ о .

Используя (35), получим остальные векторы:

T =ц(£1 —£2)

а 2 1 1

£

£ 3

в 2 1 1 —-

А £ 3

, (62)

и тогда собственные значения примут следующий вид:

Y1 ==№

а 2 ”- — в 2 , £ 3

Y 2 = ц£ 2 а 2 в 2 —• £ 3

Из (34) можно получить 2 набора собственных векторов для поперечных электрических компонент:

(е ) e1 x e1 у e1 z

'Ц7 1 (а , в) '

e1 x (а, в) = 1, e1 у (а, в) = 0, e2 x (а, в) = ав(£3 —

£ 2 ) ,

А

( I

h 1 h 1 h1:

x

y

I z У

e 2 x e 2 у e 2 z

h h

1 2 x

12 у

А h 2 z У

Ц71 (а, в)

ав

—I

—I

ац ав

,

£ оЦ —в2А—в71 (а, в) У

— ( £ о ц —в 2 ) в? 2 ( а , в ) £ o Y 2 ( а , в ) 0

А—а£ o

.

У

Векторы (27) принимают следующий вид:

Г w 1 ( а , в ) T = 1, (

Г w 2 ( а , в ) T = 0,

А

ав

(£ оЦ—в2) У’

(”оЦ в ) У

Т.к. d 1 = £ o ц , s 1 = t 1 = 1, d 2 = £ e ц , 1 2 = £ e / £ o , то стационарные точки в (43) иметь следующий вид:

s 2

= 1,

будут

<

( и — x )

( v — у )

R 1

,

,

<

( и — x ) ”r T ( v — у ) R 1

,

,

e2у (а,в) Ц£ (” — £2) + а2 (£3

-

£ 1 ) -в 2 ( £ 3

£2 ) ,

остальные векторы можно получить, используя (35).

Векторы (27) имеют следующий вид:

W 1 ( а , в ) T =

= 1, А

ав ( £3 -

Ц£3 (£1 — £2 ) + а2 (£3 —

w2 (а, в)T =

= 0, А

где

R 1 = У ( u — x )2 + ( v — у )2 + z 2 ,

R 2

।2 + — ( v — у ) 2 + z 2 . £ e

Аналогичные результаты можно получить, если ось кристалла будет направлена вдоль оси Ox .

3.3. Двуосная анизотропия в параксиальном приближении

В параксиальном случае в (32):

£2)

£1 ) -в2 (£3

А

£2) У

У (65)

А

Ц£3 (£1 —£2 ) + а2 (£3 —£1) —в2 (£3

” ) У

Т.к. d 1 = £ 1 Ц , s 1 =£ 1 / £ 3, t 1 = 1, d 2 = £ 2 Ц , s 2 = 1, t 2 = £ 2 / £ 3, то стационарные точки в (43) записываются следующим образом:

<

R

R 2

( и — x ) R 1 ( v — у ) R 1

,

,

<

£2Ц ( и — x ) а 2 c=к— ,

( v — у )

R 2 ’

12 + £ 1( v — у )2 + £ 1 z 2,

1 + £ 3 ( v — у ) + £ 2 z .

Заметим, что, несмотря на параксиальное

при-

ближение, мы сохранили зависимость собственных значений и векторов от пространственных частот вплоть до второй степени. Таким образом, в (43) остаётся условно непараксиальная зависимость расстояний между точками в пространстве вида (67).

4. Интегральные операторы распространения электромагнитных волн в гиротропной среде

Частным случаем сред, описываемых тензорами (9), являются гиротропные среды. В этом случае тензоры имеют следующий вид [19]:

|

I e хх - ig 0 ) |

||

|

- e_ |

ig e уу 0 |

, (68а) |

|

0 0 e |

||

|

V zz J |

||

|

I ц„ - iw 0 xx |

) |

|

|

ц _ |

iW ц уу 0 |

, (686) |

|

1 0 0 ц zz. |

||

|

M" _ 7^-1 |

- ( ар+ iw e zz )( ар + ig ц zz ) + ( а 2 |

' zz ц zz

где g и w – параметры электрической и магнитной гирации, соответственно.

Гиротропные свойства проявляют некоторые среды (в том числе вода, стекло, алмаз, фосфор), помещённые в постоянное магнитное поле [14].

Используя (14), запишем матрицу M для (68):

-г zz цу, )(р2 -ц zz гхх)],

г zz ц zz J

Собственные значения:

Y 1,2 ------- Х

2 г zz ц zz

х{ AB2 + A2 B - 2 i ар( we zz + gц zz )± T} },

+ 4 ( wg г zz ц zz ) ( A 1 B 2 + A 2 B 1 ) - 4 A 2 B 2 ( w E zz ) 2 -

4 A 1 B 1 ( g ц zz ) 2 +

В этом случае собственные значения действительные и соответствуют двум распространяющимся с различными скоростями волнам.

Собственные вектора вычисляются из (73) с использованием (16) и соответствуют эллиптической поляризации.

Так как собственные значения и вектора не зависят от пространственных частот (отсутствует дифракция), то выражение (28) принимает следующий вид:

+4(ар)2 [(A2 - A)(B2

-

где

A 2 = ( а 2 -ц zz E уу ) ,

B 1 = ( P 2 -E zz ц хх ) ,

B 2 = ( P 2 -ц zz E хх ) .

Ех ( u , v , z ) | _

Еу ( u , v , z ) J

1^ ? e ejх ) ( Ех ( х , у ,0) )

■ %2 ^ Д e jy J w4 Е у ( х , у ,0) J

Х exp (ik уjz )8( u - х, v - у) 8х dу _

Выражение (71) является действительным, а собственные значения (70) – комплексными, что соответствует частично поглощающей среде.

Рассмотрим нормальное падение электромагнитной волны, пренебрегая слагаемыми, содержащими пространственные частоты:

M 12 - i ( W E уу + g ц уу ) , M 21 - i ( w e хх + g ц хх ) , M 22 - ( wg + г уу ц хх ) .

I ----------------------2------------------------------------------- 1 ( 74 )

1 II e 1 хе 2 у % Л j ^ e 1 уе 2 у

+ | e 2 хе1 у ( - e 2 уе 1 у

—p P- I e 1 x e 2 x

I exp (ikY z) + e1 уе2х J

e2xe1x e2ye1x

exp ( ik Y 2 z ) >

Ex ( u , v , 0)

Ey ( u , v ,0)

Для каждой из поперечных электрических компонент происходит свой набег фазы:

Ех ( u , v , z ) = % 1 Д { [ е 1 хе 2 у exp ( ik Y 1 z ) -

- e 2 хе1 у exp ( ik Y 2 z ) ] Ех ( u , v , 0) +

+ е 1 хе 2 х [ exp ( ik Y 2 z ) - exp ( ik Y 1 z ) ] Еу ( u , v , 0) } ,

1 (76)

Еу ( u , v , z ) _ % 2 ^ { [ е 1 хе 2 у exp ( ik Y 2 z ) -

- е 2 хе1 у exp ( ik Y 1 z ) ] Еу ( u , v , 0) +

+ е 1 уе 2 у [ exp ( ik Y 1 z ) - exp ( ik Y 2 z ) ] Ех ( u , v , 0) } .

В частном случае, когда e хх = e уу , ц хх = ц уу , поляризация будет круговой:

Y 2 - ( w + M x- )( g + e x- ) , Y 2 -( w -Ц xx )( g -E xx ) . e ix ( a , P ) = 1, e iy ( a , P ) = - i , e 2 x (a , P ) ~ 1, e 2 y ( a , P ) = i , A = 2 i .

E x ( u,v,z) =

Если предположить, что изначально поле было линейно-поляризовано вдоль оси x , т.е.

E x ( u , v ,0) = i,

Ey (u, v ,0) = 0, то с учётом (82) распределение компонент на различных расстояниях будет выглядеть следующим образом:

E x ( u , v , z ) =

^^ j r exP ( ikE e xx M xx z ) COS

= 2? { - exP ( ik Y i z ) + exP ( ik Y 2 z^ Ex ( u ’ v ,0) —

- i - exp ( ik Y 2 z ) - exp ( ik Y i z ) ] E y ( u , v ,0) } ,

E y ( u , v , z ) =

Ey ( u , v , z ) =

= -% 2 e xP

= 2? { - exP ( ik Y i z ) + exP ( ik Y 2 z ) ] E y ( u ’ v ,0) +

+ i - exp ( ik Y 2 z ) - exp ( ik Y i z ) ] Ex ( u , v ,0) } .

Как видно из выражения (79), на различных расстояниях z поперечные компоненты будут представлять собой различные суперпозиции исходных распределений этих компонент, в том числе могут пе-

реходить друг в друга.

Для наглядности не будем учитывать магнитную гирацию, тогда собственные значения (77), соответ-

ствующие распространяющимся вправо волнам, принимают следующий вид:

Y i = 7M XX V e xx + g ,

Y 2 ~ VM xx л) e xx — g .

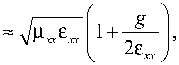

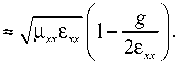

При малом значении гирации:

Тогда выражение (79) можно переписать в сле-

дующем виде:

E x ( u , v , z ) = ^r exP ( ikE e xx M xx z ) X

x < cos

k

V

g v^ x r 2л ET xx

)

E x ( u , v ,0) +

+ sin

(

7 g \M xx k ,— z

2л ET

V V xx 7

E y ( u , v ,0) - ,

Ey ( u , v , z ) = Z ; exP ( ikE E xx M xx z ) X

X л COS

(

k

V

g v^ x r 2 JEE xx

)

-

E y ( u , v ,0) -

- sin

( k^E xx 2л /e7

V v xx

)

z E x ( u , v ,0) - .

7 J

(

k

V

gjEEE 2 EEE xx

)

z■

( ikE e xx M xx z ) sin

(

k

V

g j^xx 2 ЕЁЕ

)

z

что соответствует повороту плоскости поляризации

на угол

ф= k

g 'j^xx

z

2J E^

xx

в частности, поворот на 45 ° произойдёт на расстоя-

нии, пропорциональном четверти длины волны:

z 45 °

X Te XX

4 g E^ XX ’

а на 90 ° - на расстоянии, пропорциональном поло-

вине длины волны

z 90 °

x E XXE

2 g E^ XX

Этот эффект вращения плоскости поляризации при распространении носит название эффекта Фарадея [14, 15, 21].

Заключение

В работе рассмотрен непараксиальный интегральный метод расчёта распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиротропных средах. Интегральное выражение для сред с разделимостью продольных и поперечных компонент записано в завершённой аналитической форме. В частных случаях данное интегральное преобразование сведено к аналогу интеграла Рэлея–Зоммерфельда.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Государственный контракт №07.514.11.4055), а также грантов РФФИ 10-07-00109-а, 10-07-00438-а и гранта Президента РФ поддержки ведущих научных школ НШ-4128.2012.9.