Анатомическая изменчивость формы межкозелковой вырезки ушной раковины юношей

Автор: Волосник А.С., Волошин В.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анатомия и антропология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить типологические особенности формы межкозелковой вырезки (МКВ) ушнойраковины (УР) юношей. Материал и методы. Проводили сомато- и кефалотипирование 140 юношей, после чего фотографировали правую и левую УР. На изображениях УР с помощью экранного дигитайзера tpsDіg2 2.31по краю МКВ наносили 25 меток. В программе MorphoJ 1.06d выполняли процедуру суперимпозиции конфигураций меток методом генерализованного прокрустова анализа. Определяли прокрустовы координаты, характеризующие изменчивость формы МКВ правой и левой УР. Проводили однофакторный дисперсионный анализ полученных данных с определением F-критерия Гудолла, с помощью которого определяли силу влияния кефало- и соматотипа юношей на форму МКВ обеих УР. Уровень значимости критерия F определен на уровне0,05. Для визуализации изменения формы МКВ УР соответствующей стороны применяли метод построения деформационных решеток.

Форма межкозелковой вырезки, ушная раковина, геометрическая морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/149146934

IDR: 149146934 | УДК: 611.85-053.67:519.23 | DOI: 10.15275/ssmj2002208

Текст научной статьи Анатомическая изменчивость формы межкозелковой вырезки ушной раковины юношей

EDN: FKNQME

Введение. Ушная раковина (УР) имеет неправильную и сложную форму, уникальную для каждого человека, с чем связана возможность использования данной анатомической структуры для установления личности [1, 2]. Это обстоятельство часто используется в качестве основного признака в судебно-медицинской практике из-за фиксированного расположения УР, а также потому, что размеры последней значительно превышают другие анатомические образования (сетчатка и радужка), используемые для идентификации личности человека.

Одной из нерешенных проблем морфологии человека в настоящее время является отсутствие сведений относительно формы отдельных анатомических структур УР, полученных с применением методов геометрической морфометрии (ГММ). Известно, что ГММ представляет собой комплекс методов, которые позволяют сделать выводы о форме анатомических образований на основе их 2D- или 3D-изображений. Указанные методы разработаны и успешно применяются начиная со второй половины прошлого столетия [3]. В последнее время в зарубежной литературе появились данные, полученные с использованием методов ГММ при изучении формы мыщелков затылочной кости [4], области глазницы [5], грушевидного отверстия [6], мягких тканей лица после резекции нижней челюсти [7] и др. В отечественной литературе обращает на себя внимание публикация А. С. Ермоленко [8], в которой автор продемонстрировал возможности гМм для анализа форм кисти человека и их изменчивости в зависимости от морфологического типа. Следует отметить, что в русскоязычном пуле подобного рода работы немногочисленны, что и обусловливает актуальность изложенной проблемы.

Цель — определить типологические особенности формы межкозелковой вырезки (МКВ) УР юношей.

Материал и методы. Объект исследования — 140 юношей, рожденных и постоянно проживающих на территории Луганской Народной Республики. Средний возраст юношей составил 19,1±0,7 года. Все участники исследования давали письменное информированное согласие на проведение измерений и фотографирование УР. Материалы собраны с соблюдением правил биоэтики и, согласно закону о защите личных данных, при дальнейшей обработке были деперсонифицированы. Протокол исследования получил одобрение комиссии по биоэтике ГУ ЛНР «ЛГММУ им. Святителя Луки» (протокол № 7 от 09.12.2022).

Соматотип юношей определяли по методике М. В. Черноруцкого (1928 г.). Проводили кефалометрию толстотным циркулем с последующим расчетом широтно-продольного указателя головы по В. В. Бунаку (1941 г.) После этого фотографировали правую и левую УР При этом голову испытуемых ориентировали во франкфуртской горизонтали. Для фотосъемки использовали камеру Canon 6d с фокусным расстоянием объектива 35 мм. Объектив камеры располагали на одной линии с УР на расстоянии 45 см.

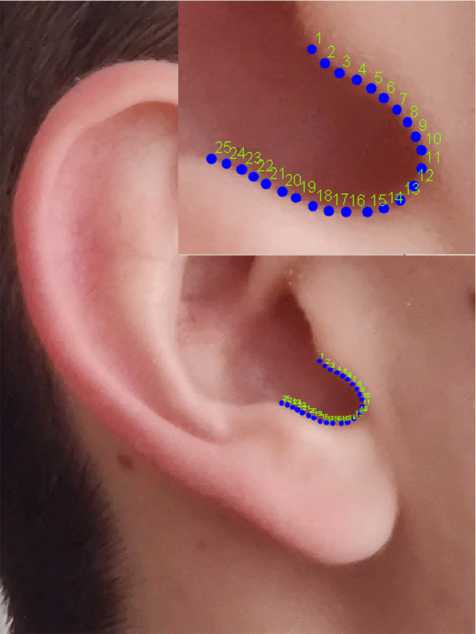

Полученные после фотографирования УР файлы изображений (с расширением.jpeg) при помощи программы tpsUtil 1.76 преобразовали в файлы с рас-ширением.tps. На изображениях с помощью экранного дигитайзера tpsDig22.31 по краю МКВ наносили 25 меток (рис. 1).

Рис. 1. Размещение меток на межкозелковой вырезке

С помощью программы MorphoJ 1.06d выполнили процедуру суперимпозиции конфигураций меток методом генерализованного прокрустова анализа, основанного на использовании метода наименьших квадратов. Определяли прокрустовы координаты, характеризующие изменчивость формы МКВ обеих УР. Оценка соответствия варьирования выборочных размеров центроида нормальному закону распределения проведена на основе определения критерия Шапиро — Уилка ( W). Однородность выборочных дисперсий оценивали на основе теста Левена. Определяли доли вариации формы МКВ, которые объясняются первыми главными компонентами (ГК). Используя встроенный в программу MorphoJ 1.06d модуль статистической обработки, проводили однофакторный дисперсионный анализ полученных данных с определением F -критерия Гудолла, с помощью которого определяли силу влияния кефало- и сома-тотипа юношей на форму МКВ обеих УР. В качестве многомерного теста при проведении дисперсионного анализа определяли многомерный следовый тест, или след Пиллаи, как отношение межгрупповой изменчивости формы МКВ к внутригрупповой изменчивости последней. Уровень значимости критерия F определен на уровне 0,05.

С помощью канонического анализа, или анализа канонических переменных [9], который является аналогом анализа дискриминантной функции, проводили дифференцирование форм МКВ на известные морфотипы юношей, что графически представляли в координатах первой и второй канонических переменных. В отличие от дискриминантного анализа, который можно использовать только для установления различий между двумя известными группами, анализ канонических переменных позволяет определить регрессию полученных данных в нескольких группах наблюдения. С помощью анализа канонических переменных программа MorphoJ находит оси, называемые каноническими переменными, в координатах которых наилучшим образом различаются группы [10]. Применяли метод деформационных решеток, который дает уникальную возможность для графической иллюстрации изменений двумерных конфигураций меток [3]. Деформационные решетки представляли графически в координатах 1-й и 2-й ГК как наиболее значимых с точки зрения выраженности дисперсии полученных данных.

Определяли прокрустово расстояние как количественную меру различия между формами МКВ УР у лиц с разными кефало- и соматотипами. Полученные в ходе изучения формы МКВ данные подвергались дискриминантному анализу, применявшемуся для получения моделей, позволяющих осуществить правильную классификацию МКВ на известные группы морфотипов юношей. Точность классификации выражали в процентах. Критический уровень значимости приведенных статистических критериев определен на уровне 0,05.

Результаты. Среди общего количества юношей астенический тип телосложения определен у 33

(23,57%) исследованных лиц, нормостенический — у 55 (39,29%), а гиперстенический — у 52 (37,14%). Распределение юношей по кефалотипам выглядит следующим образом: долихокефал — 45 (32,14%), мезокефал — 51 (36,43%) и брахикефал — 44 (31,43%) человека.

Кумулятивный вклад первых четырех ГК в изменение формы МКВ левой УР находился на уровне 91,4%. Доли каждой ГК начиная с первой составили 49,7; 29,1; 8,0 и 4,6%. Результаты дисперсионного анализа показали, что сила влияния соматотипа на центроидный размер МКВ левой УР статистически незначимы (F2137=0,74; p=0,480). При этом отмечается выраженны, й эффект соматотипа на форму вырезки (F2137=1,98; p<0,0001). След Пиллаи составил 0,78 (р=0,,079). Влияние кефалотипа на центроидный размер МКВ левой УР определено как статистически незначимое. В отличие от этого влияние кефалотипа на изменчивость формы вырезки статистически значимо (F2137=1,98; p<0,0001).

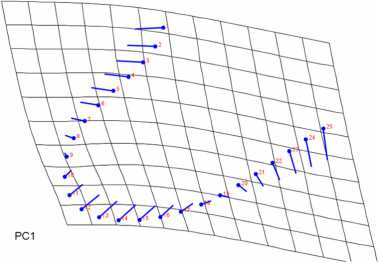

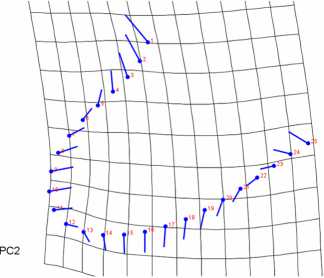

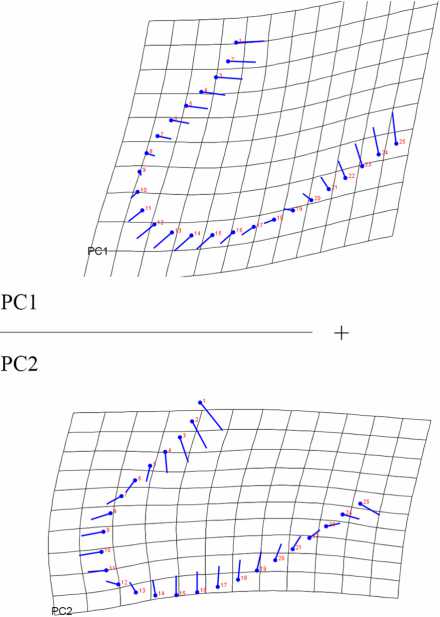

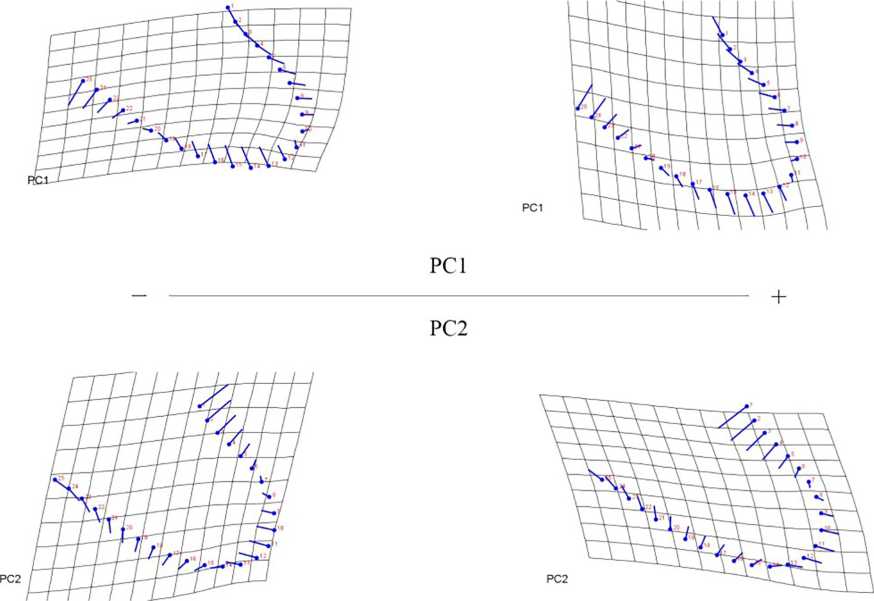

Визуа, лизация изменений формы МКВ левой УР представлена на рис. 2. Видно, что на отрицательном конце оси ГК1 вырезка расширена за счет смещения меток, расположенных в области козелка и противокозелка соответственно кпереди — книзу и кзади — книзу. Уменьшение глубины МКВ у юношей на отрицательном конце оси ГК1 приводит к соответствующему изменению деформационной решетки.

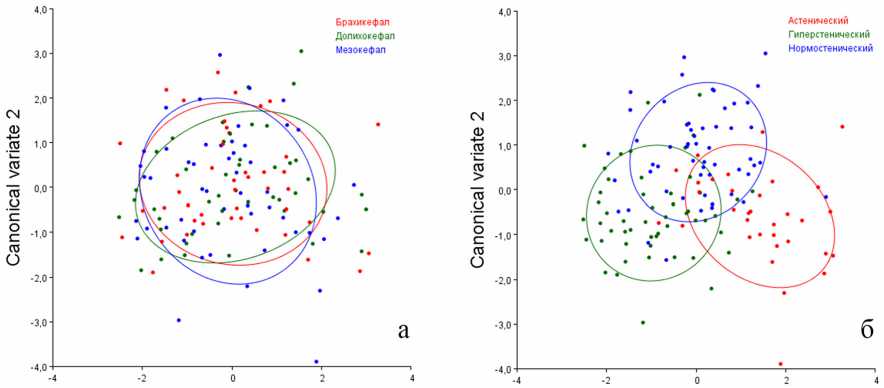

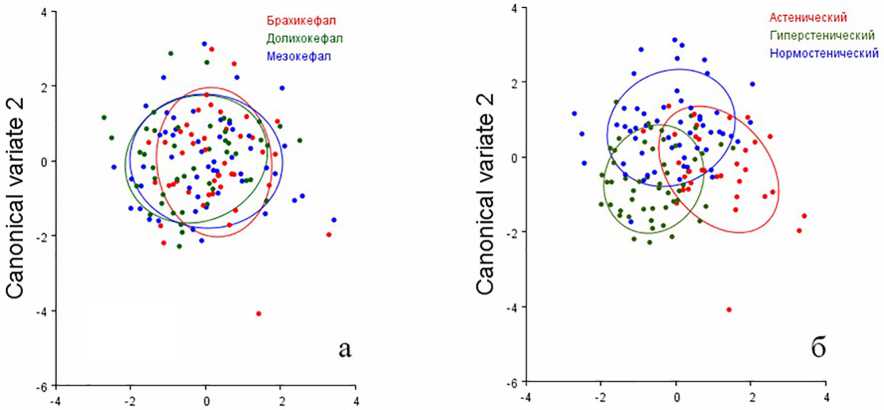

На рис. 3 представлено распределение форм МКВ левой УР в координатах 1-й и 2-й канонических переменных с выбором классификаторов «кефало-тип» и «соматотип». При сравнении расположения относительно друг друга эллипсов, охватывающих 70% значений форм МКВ, хорошо видно, что обособление последних по классификатору «соматотип» выражено гораздо лучше.

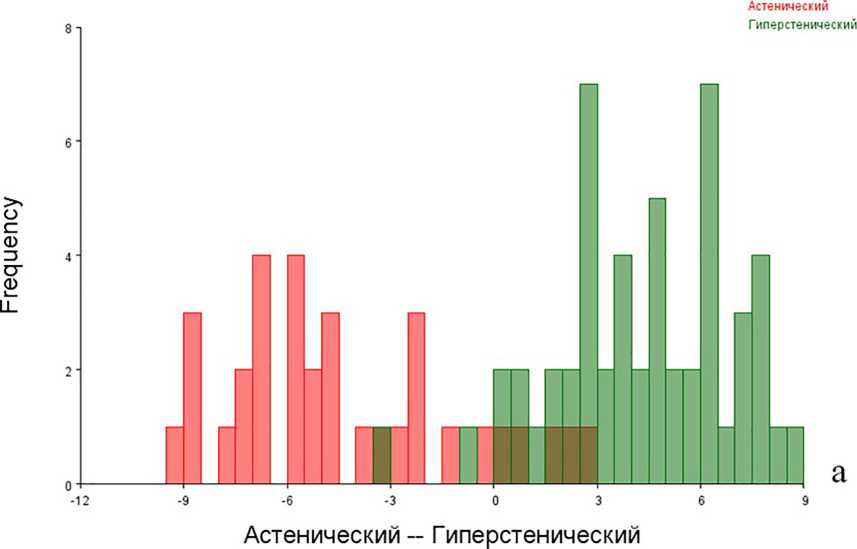

Результаты дискриминантного анализа позволяют определить наибольшие и статистически значимые различия в форме МКВ левой УР в группах юношей с астеническим и гиперстеническим типами телосложения (прокрустово расстояние 0,057; р =0,045). Диаграмма, представленная на рис. 4, а , позволяет определить частоты правильной/неправильной классификации формы МКВ на указанные группы. Так, правильная классификация формы левой МКВ юношей с астеническим типом телосложения определена в 28 случаях из 30. При этом в 50 из 55 случаев определена правильная классификация формы рассматриваемого анатомического образования у лиц с гиперстеническим типом телосложения. Таким образом, точность классификации данной модели составила 91,8%.

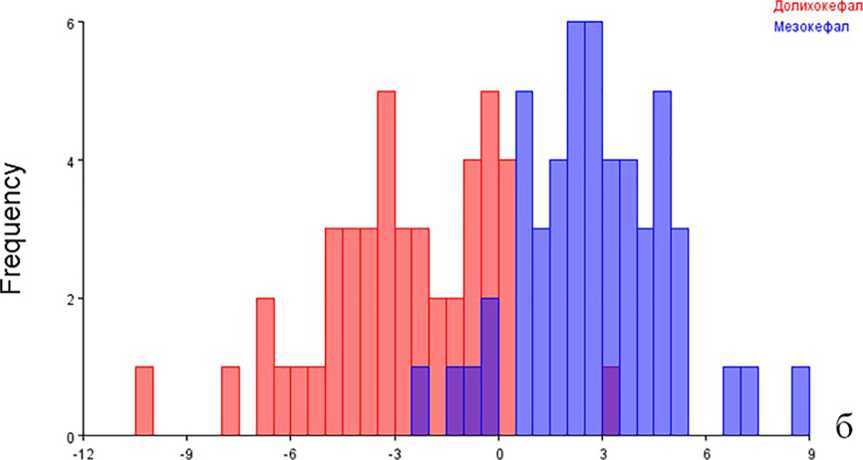

При проведении дискриминантного анализа формы МКВ с классификатором «кефалотип» установлено, что наилучшим образом ( р =0,081) дискриминация

Рис. 2. Изменения формы межкозелковой вырезки левой ушной раковины относительно консенсуса вдоль осей ГК1 и ГК2

происходит между формами вырезки у юношей с долихо- и мезокефалической формами головы (рис. 4, б ).

Вклад первых четырех ГК объясняет 93,1% их кумулятивного вклада в изменчивость формы МКВ правой УР. Каждая из указанных ГК начиная с ГК1 составила

Canonical variate 1 Canonical variate 1

Рис. 3. Распределение форм межкозелковой вырезки левой ушной раковины в координатах 1-й и 2-й канонических переменных в зависимости от кефалотипа ( а ) и соматотипа ( б ) юношей

Долихокефал - Мезокефал

Рис. 4. Частоты правильной/неправильной классификации формы межкозелковой вырезки левой ушной раковины юношей: а — с астеническим и гиперстеническим типами телосложения; б — с долихо- и мезокефалической формами головы

Рис. 5. Изменения формы межкозелковой вырезки правой ушной раковины относительно консенсуса вдоль осей ГК1 и ГК2

Canonical variate 1 Canonical variate 1

Рис. 6. Распределение форм межкозелковой вырезки правой ушной раковины в координатах 1-й и 2-й канонических переменных в зависимости от кефалотипа ( а ) и соматотипа ( б ) юношей

соответственно 49,3; 34,1; 6,4 и 3,3%. Дисперсионный анализ позволил получить данные относительно влияния соматотипа юношей на центроидный размер ( F 2,137=0,11; p =0,897) и форму МКВ ( F 2,137=0,90; p =0,746). Как, видно, уровни значимости кри,терия F Гудалла превышают критические значения, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий между сравниваемыми группами по упомянутым показателям. Влияние кефалотипа на центроидный размер МКВ правой УР хотя и было статистически незначимым, все-таки имело уровень значимости ( р =0,084), который был максимально приближенным к критическому. Эффект воздействия кефалотипа на форму МКВ, как и в случае с фактором «соматотип», определен как незначительный ( F 2137=0,78; p =0,941). След Пиллаи при этом составил 0,59, ( р =0,798).

Деформационные решетки, характеризующие вариабельность формы МКВ вдоль оси 1-й ГК, обнаруживают наибольшие изменения в расположении меток на участке противокозелка и дна МКВ (рис. 5).

Наибольшие деформации решеток вдоль оси 2-й ГК преимущественно касаются меток, расположенных в области козелка. Так, на положительном конце оси ГК2 хорошо визуализируется смещение меток 1–5 (участок козелка) кзади.

Распределение форм МКВ в координатах 1-й и 2-й канонических переменных представлены на рис. 6. Здесь хорошо видно, что при применении в качестве классификатора соматотипа обособление соответствующих групп друг от друга выражено в большей степени: скопление форм МКВ УР лиц с нормостеническим типом телосложения располагаются в верхней части диаграммы, а формы МКВ гиперстеников и астеников — в нижней.

Графическое представление результатов канонического анализа подтверждается статистическими данными. Так, уровень значимости прокрустовых дистанций при группировке выборки как по кефалотипу, так и по соматотипу превышали критические значения: (1) брахикефалы — долихокефалы ( р =0,378); (2)

брахикефалы — мезокефалы ( р =0,664); (3) долихокефалы — мезокефалы ( р =0,441); (4) астеники — гиперстеники ( р =0,432); (5) астеники — нормостеники ( р =0,263); (6) гиперстеники — нормостеники ( р =0,575). При этом уровень значимости дистанции Махалано-биса в некоторых случаях находился на уровне ниже критического. Например, указанная дистанция между группами астеников и гиперстеников составила 1,757 ( р =0,020), между группами астеников и нормостеников — 1,692 ( р =0,054), а между группами лиц с до-лихо- и мезокефалической формами головы — 1,763 ( р <0,001).

Обсуждение . В литературе имеется большое количество сообщений о размерах УР и их вариациях у людей разных возрастных, половых и этнических групп [11-14]. Большинство анатомических исследований УР основаны на прямых или непрямых измерениях УР, что позволяет исследователям сравнивать результаты, полученные в разных популяциях. В представленной работе в качестве объекта исследования избрана МКВ УР юношей, а для изучения ее формы — комплекс методов ГММ, которые позволили визуализировать форму МКВ, сравнить ее на ипси- и контрлатеральных УР Следует отметить, что в литературе, как зарубежной, так и отечественной, отсутствуют такие работы, а следовательно, сравнение полученных результатов в настоящее время не представляется возможным. Примененные в работе методы ГММ позволили дать качественную и количественную оценку изменчивости формы МКВ УР юношей. Результаты исследования показали, что соматотип юношей в сравнении с их кефало-типом оказывает большее влияние на форму МКВ. Представленная в работе визуализация канонического анализа результатов исследования позволяет определить отличия в форме МКВ как левой, так и правой УР у лиц с разными комбинациями «сома-тотип — кефалотип». Применение дискриминантного анализа позволило получить результаты, которые указывают на отличия формы МКВ у лиц с разными сомато- и кефалотипами. По мнению авторов, эти данные могут служить предпосылкой для углубленного изучения данного вопроса с целью применения методов ГММ для определения формы МКВ в судебно-медицинской практике. Деформационные решетки, полученные в результате реализации метода «тонких пластин», указывают на наибольшие изменения формы МКВ обеих УР в области меток, расположенных на козелке и противокозелке, что согласуется с данными литературы о вариабельности размеров этих структур [15].

Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют разную выраженность изменчивости формы МКВ УР, которая в большей степени связана с соматотипом, нежели с кефалотипом юношей. Методы ГММ позволили визуализировать распределение форм МКВ в координатах первых двух ГК, а также деформационные решетки, позволяющие определить те участки МКВ, которые в большей степени отражают индивидуальную изменчивость последней. Дискриминантный анализ позволил с высокой степенью вероятности определять соответствие формы вырезки с тем или иным сомато- или кефа-лотипом юношей. В представленной работе впервые реализован комплекс методов ГММ для изучения формы МКВ УР юношей, а полученные результаты открывают новые возможности для изучения морфологического многообразия форм как МКВ, так и других анатомических структур тела человека.

Вклад авторов. А. С. Волосник внес основной вклад в разработку концепции идеи и методологии проведения исследования, получил данные и провел их статистическую обработку, а также написал текст рукописи. В. Н. Волошин принял участие в разработке концепции идеи и методологии проведения исследования, подготовке рукописи и редактировании текста. Все авторы утвердили окончательную версию статьи.

Список литературы Анатомическая изменчивость формы межкозелковой вырезки ушной раковины юношей

- Pipiya ISH. Issledovaniya anatomo-morfologicheskikh osobennostei ushnykh rakovin s tsel’yu identifikatsii lichnosti. Problemy ehkspertizy v meditsine. 2007; 1: 61–3. (In Russ.) Пипия И. Ш. Исследования анатомо-морфологических особенностей ушных раковин с целью идентификации личности. Проблемы экспертизы в медицине. 2007; 1: 61–3.

- Rossinkaya ER, Zinin AM. The value of the human auricle for its identification. Sudebno-Meditsinskaya Ekspertisa. 2022; 65 (3): 30–2 (In Russ.) Россинская Е. Р., Зинин А. М. Значение ушной раковины человека для его идентификации. Судебно-медицинская экспертиза. 2022; 65 (3): 30–2. DOI: 10.17116 / sudmed20226503130

- Vasil’ev AG, Vasil’eva IA, Shkurikhin AO. Geometricheskaya morfometriya: ot teorii k praktike. Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2018; 471 р. (In Russ.) Васильев А. Г., Васильева И. А., Шкурихин А. О. Геометрическая морфометрия: от теории к практике. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018; 471 c.

- Aida SH, Zurifa A, Ilvana H, et al. Bioanthropological analysis of human occipital condyles using geometric morphometric method. Saudi J Biol Sci. 2020; 27 (12): 3415–20. DOI: 10.1016/j.sjbs.2020.09.019

- Ajanović Z, Ajanović U, Dervišević L, et al. Geometric morphometrics approach for sex estimation based on the orbital region of human skulls from Bosnian population. Scanning. 2023; 2023: 2223138. DOI: 10.1155 / 2023 / 2223138

- Sarač-Hadžihalilović A, Ajanović Z, Hasanbegović I, et al. Analysis of gender differences on pyriform aperture of human skulls using geometric morphometric method. Folia Morphol (Warsz). 2022; 81 (3): 707–14. DOI: 10.5603 / FM. a2021.0080

- Al Bougha S, Nakano H, Yasuda K, et al. Three-dimensional geometric morphometry of facial soft tissue changes after bilateral sagittal split ramus osteotomy. J Craniofac Surg. 2022; 33 (1): e92–7. DOI: 10.1097 / SCS.0000000000008228

- Ermolenko AS. Geometric morphometric analysis of the human hand morphology based on X-ray imaging. Journal of Anatomy and Histopathology. 2023; 12 (1): 29–36 (In Russ.) Ермоленко А. С. Геометрический морфометрический анализ форм морфологических типов кисти человека по данным рентгенографии. Журнал анатомии и гистопатологии. 2023; 12 (1): 29–36. DOI: 10.18499 / 2225‑7357‑2023‑12‑1‑29‑36

- Adams DC, Rohlf FG, Slice DE. Geometric morphometrics: Ten years of progress following the ‘revolution’. Italian Journal of Zoology. 2004; 71 (1): 5–16. DOI: 10.1080 / 11250000409356545

- Zelditch ML, Swiderski DL, Fink WL. Discovery of phylogenetic characters in morphometric data. In: Weins JJ (Ed.), Phylogenetic analysis of morphological data. Washington: Smithsonian Institution Press, 2000; р. 37–83.

- Japatti SR, Engineer PJ, Reddy BM, et al. Anthropometric assessment of the normal adult human ear. Ann Maxillofac Surg. 2018; 8 (1): 42–50. DOI: 10.4103/ams.ams_183_17

- Khobkhun P, Pungrasmi P, Suwajo P, et al. An anthropometric study of the external ear in the Thai population. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022; 75 (4): 1417–23. DOI: 10.1016 / j.bjps.2021.11.065

- Prasetyo AT, Putri IL. Anthropometric study of human ear: a baseline data for ear reconstruction. J Craniofac Surg. 2022; 33 (4): 1245–9. DOI: 10.1097 / SCS. 0000000000008199.

- Zhao S, Li D, Liu Z, et al. Anthropometric growth study of the ear in a Chinese population. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018; 71 (4): 518–23. DOI: 10.1016 / j.bjps.2017.10.010

- Singh AB, Gupta P, Singh P. Anthropometric assessment of human auricle in North Indian population. Natl J Maxillofac Surg. 2022; 13 (2): 234–7. DOI: 10.4103 / njms.njms_347_21