Анатомические и функциональные результаты хирургического лечения сквозного макулярного разрыва большого диаметра: отдаленные результаты

Автор: Петрачков Д.В., Шабалина К.Н., Сидамонидзе А.Л., Ханова А.Н., Федорук Н.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность: Сквозной макулярный разрыв (СМР) – это патология витреоретинального интерфейса, которая характеризуется полнослойным дефектом нейроэпителия в фовеолярной зоне. При СМР большо диаметра стандартная хирургическая тактика позволяет добиться анатомического успеха лишь в 50–73,3% хирургического вмешательства. Задача разработки метода хирургического лечения СМР большого диаметра с возможностью оценки его закрытия интраоперационно является актуальной задачей и может представлять интерес для развития офтальмохирургии. Цель: оценить анатомические и функциональные результаты хирургии СМР большого диаметра по предложенной методике в отдаленном послеоперационном периоде. Материал и методы. Проведено рандомизированное исследование на двух сопоставимых группах. Пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование, включающее в себя проверку остроты зрения, давления, офтальмоскопию, а также оптическую когерентную томографию сетчатки до операции, через 1, 6, 12 месяцев после операции. В обеих группах проводилось хирургическое лечение СМР, в первой группе этап закрытия СМР проводился по предложенной методике, во второй группе для закрытия СМР на поверхность разрыва апплицировалась аутологичная кондиционированная плазма с последующей экспозицией. Результаты и обсуждение. В контрольной группе в послеоперационном периоде было зафиксировано 4 случая рецидива СМР на сроке до 1 месяца после операции. U-образный характер закрытия чаще наблюдался в первой группе, в то время, как во второй группе чаще наблюдался V-образный характер закрытия. Острота зрения через 12 месяцев после операции в среднем была выше у пациентов в первой группе (p = 0,05). Выводы. Разработанная методика закрытия СМР продемонстрировала значительное снижение риска развития рецидива в послеоперационном периоде. Применение данного хирургического подхода обеспечивает достижение U – образного закрытия СМР, а также достижения положительной динамики функциональных исходов, выразившаяся в более высоких показателях МКОЗ. Данная методика является перспективной и требует дальнейшего исследования.

Витреоретинальня хирургия, сквозной макулярный разрыв, оптическая когерентная томография сетчатки, аутологичная кондиционированная плазма

Короткий адрес: https://sciup.org/140312728

IDR: 140312728 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_109

Текст научной статьи Анатомические и функциональные результаты хирургического лечения сквозного макулярного разрыва большого диаметра: отдаленные результаты

Актуальность

Сквозной макулярный разрыв (СМР) – это патология витреоретинального интерфейса, которая характеризуется полнослойным дефектом нейроэпителия в фовеолярной зоне, распространяющимся от внутренней пограничной мембраны (ВПМ) сетчатки до мембраны Бруха. Современная хирургическая тактика лечения СМР заключается в проведении трехпортовой витэктомии в сочетании с удалением ВПМ и последующей тампонадой витреальной полости газовоздушной смесью, что позволяет достичь первичного анатомического закрытия СМР в 96,6% случаев [1]. Однако, при СМР большо диаметра такой подход позволяет добиться анатомического успеха лишь в 50–73,3% [2, 3] хирургического вмешательства. В связи с чем, хирургия СМР большого диаметра постоянно совершенствуется. Так, в настоящее время широкое распространение получили дополнительные этапы для создания условий анатомического закрытия СМР, такие как перевернутый лоскут ВПМ, препараты аутологичной крови (АСР - autologous conditioned plasma, PRP – platelet – rich plasma), аутотрансплантация сетчатки [4–6].

Благодаря развитию инновационных диагностических методов на сегодняшний момент возможно проведение ОКТ – исследования интраоперационно, тем самым увеличивая точность проводимых хирургических манипуляций. Так, в исследовании, проведенном

под контролем интраоперационного ОКТ (иОКТ) было продемонстрированно, что при традиционном способе хирургического лечения СМР с пилингом ВПМ[7] и газовой тампонадой, СМР не закрывается полностью в момент операции при механическом сближении краев ретинального разрыва [8, 9]. Таким образом, этап закрытия происходит в послеоперационном периоде под воздействием газовоздушной смеси, в связи с чем контролировать механизм закрытия не представляется возможным. Задача разработки метода хирургического лечения СМР с возможностью оценки его закрытия интраоперационно является актуальной задачей и может представлять интерес для развития офтальмохирургии [10].

Цель : оценить анатомические и функциональные результаты хирургии СМР большого диаметра по предложенной методике в отдаленном послеоперационном периоде.

Материал и методы

В исследование были включены 60 пациентов (60 глаз), разделенные на две группы, сопоставимые по минимальному диаметру разрыва, возрасту и полу (Табл. 1). Критерии исключения: аксиальная длина глаза больше 24 мм и менее 22 мм, травматический и миопический СМР, сопутствующие заболевания, значительно снижающие остроту центрального зрения. Все пациенты прошли комплексное офтальмологическое обследование: визометрия, офтальмоскопия, ОКТ перед операцией и через 1,6, 12 месяцев после хирургического вмешательства.

\Хирургическое лечение во всех случаях начиналось со стандартной 25G трехпортовой витрэктомии с окрашиванием и последующим пилингом ВПМ, последующие этапы закрытия СМР отличались в зависимости от распределения. Пациентов первой (основной группы) проводилось сближение краев разрыва с помощью пассивной аспирации в воздушной среде, нанесение ACP на область разрыва с последующей экспозицией и удалением излишков жидкой части аутоплазмы в среде перфтордекалина. Все этапы проводились под и ОКТ контролем [11]. Во второй (контрольной) группе после

Табл. 1. Данные пациентов до операции

В послеоперационном периоде оценивались максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ), характер закрытия разрыва согласно характеру смыкания краев (U-, V-, W-образное закрытие) [6; 11], визуализация «тромбоцитарной пробки» в просвете разрыва.

Статистическую обработку данных, полученных в ходе исследования, проводили при помощи программного обеспечения IBM SPSS Statistics 26. Во всех случаях уровень значимости (p) принимали меньшим 0,05.

Результаты и обсуждение

Интраоперационно в обеих группах не наблюдалось значимых осложнений. В послеоперационном периоде в обеих группах не было зафиксировано воспалительных осложнений, однако во второй (контрольной группе) через 1 месяц после операции было выявлено 4 случая рецидива СМР, что потребовало повторного эндови-треального вмешательства с успешным его закрытием, в связи с чем указанные пациенты исключены из дальнейшего наблюдения.

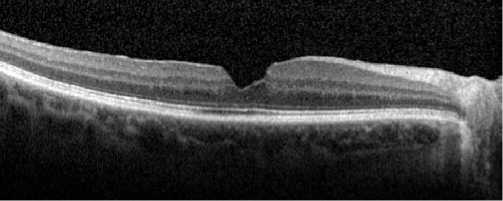

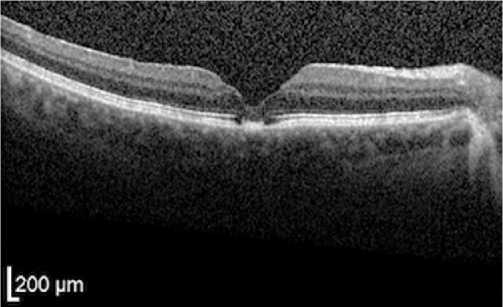

На всех сроках наблюдения U-образный характер закрытия (Рис. 1) чаще наблюдался в первой группе (группа 1–19 случаев, группа 2 – 11 случаев), что сопоставлялось с более высокими значениями ЦТС (p<0,005). Во второй группе чаще наблюдался V-образный характер закрытия (Рис. 2), который ассоциировался со снижением ЦТС на аналогичном сроке наблюдения (p<0,005).

MinD разрыва до операции имел обратную корреляционную связь с ЦТС через 1 месяц после операции (p<0,005), а также с МКОЗ через 6 и 12 месяцев после операции (p<0, 05 на указанных сроках наблюдения).

Полное сопоставление краев разрыва чаще наблюдалось у пациентов первой группы и достоверно коррелировало с высокой МКОЗ через 6 и 12 месяцев после операции (p<0,05). Неполная сопоставимость слоев коррелировала с появлением новых дефектов пигментного эпителия сетчатки через 1 месяц после операции на сроке в 1 месяц после хирургического вмешательства (p<0,05). В обеих группах «тромбоцитарная пробка» у

Рис. 1. U-образное закрытие разрыва(снимок ОКТ через 6 месяцев после операции).

Рис. 2. V-образное закрытие разрыва (снимок ОКТ через 6 месяцев после операции).

большинства пациентов визуализировалась на сроке в 1 месяц (91,6% случаев), на следующих сроках – значимо реже (11,7% случаев; p<0,05).

Более высокая МКОЗ через 6 и 12 месяцев прямо коррелировала с более высокой МКОЗ через 1 месяц после операции (p<0,001 в обеих группах). Острота зрения через 12 месяцев после операции была значимо выше у пациентов в первой группе (p = 0,05).

Выводы

Разработанная методика закрытия СМР продемонстрировала значительное снижение риска развития рецидива в послеоперационном периоде. Применение данного хирургического подхода обеспечивает достижение U – образного закрытия СМР, что морфологически подтверждается восстановлением структуры центральных отделов сетчатки и показателей ЦТС, близких к нормальным в отдаленном послеоперационном периоде (12 месяцев). На фоне указанных анатомических улучшений была зафиксирована положительная динамика функциональных исходов, выразившаяся в более высоких показателях МКОЗ. Данная методика является перспективной и требует дальнейшего исследования.