Анатомические и морфологические особенности ассимиляционного аппарата и проводящих корней древесных растений в экстремальных лесорастительных условиях

Автор: Егорова Н.Н., Кулагин А.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследованы особенности развития тканей ассимиляционного аппарата и проводящих корней сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), березы повислой (Betula pendula Roth.), тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях. Выявлены адаптивные видоспецифические изменения анатомической и морфологической организации древесных растений. Ключевые слова: дендроэкология, адаптация, анатомия, морфология, ассимиляционный аппарат, проводящие корни, экстремальные лесорастительные условия.

Короткий адрес: https://sciup.org/148314729

IDR: 148314729

Текст научной статьи Анатомические и морфологические особенности ассимиляционного аппарата и проводящих корней древесных растений в экстремальных лесорастительных условиях

Лесная растительность и лесообразующие виды древесных растений произрастают в условиях относительно стабильных, но не редко оказываются и в критических экологических ситуациях. В последнее столетие антропогенные изменения в окружающей природной среде определяются как новые и значимые факторы в эколого-эволюционном отношении (Вернадский, 1926; Ферсман, 1958).

Цель данной работы – охарактеризовать состояние насаждений и изучить сезонные изменения анатомо-морфологических признаков ассимиляционных органов и проводящих корней сосны обыкновенной ( Pinus sylve-stris L.) и лиственницы Сукачева ( Larix sukaczewii Dyl.), березы повислой

( Betula pendula Roth), тополя бальзамического ( Populus balsamifera L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях.

В задачи исследований входило:

-

- оценить относительное жизненное состояние (ОЖС) насаждений древесных растений, произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях;

-

- охарактеризовать анатомо-морфологические изменения ассимиляционного аппарата и проводящих корней древесных растений;

-

- выявить общие и видоспецифические адаптивные реакции изучаемых древесных растений при действии комплекса природных и техногенных факторов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка относительного жизненного состояния древостоев. В лесных насаждениях по общепринятым методикам (Сукачев, 1966) закладывались пробные площади. На каждой пробной площади производился сплошной перечет деревьев (не менее 200 шт.), определялся диаметр и высота всех деревьев. Определение относительного жизненного состояния (ОЖС) древостоев позволяет дать комплексную оценку их состояния под действием экологических факторов. За основу была взята методика В.А.Алексеева с соавторами (1990), с некоторыми изменениями применительно к лиственным древесным породам, в соответствии с их биологическими особенностями. В ходе перечета с помощью бинокля (БПЦ 7х50) проводили визуальную оценку следующих диагностических признаков деревьев: густота кроны (в % от нормальной густоты), наличие на стволе мертвых сучьев (в % от общего количества сучьев на стволе), степень повреждения листьев токсикантами, патогенами и насекомыми (средняя площадь некрозов, хлорозов и объеданий в % от площади листа). ОЖС насаждений определялось по следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью разрушенное.

Было заложено по пять пробных площадей в насаждениях сосны, березы, тополя и три пробных площади в насаждениях лиственницы. Пробные площади располагаются близ города Сибай (на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината), близ города Учалы (на отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината), близ города Кумертау (на отвалах Кумертауского буроугольного разреза), в городе Стерлитамаке (промышленная зона) и на Уфимском плато (многолетняя почвенная мерзлота). Возраст насаждений составлял 40-50 лет на отвалах УГОК, СФ УГОК, КБР и в СПЦ и 80-120 лет на УП. Исследования проводились в период с 1996 по 2006 гг. Объекты исследований: сосна обыкновенная, лиственница Сукачева, береза повислая и тополь бальзамический. На каждой пробной площади отбор образцов производился по схеме: ассимиляционный аппарат 100 шт. из средней части кроны, корневая проводящая система по 50 шт. на глубине 10-30 см.

Приготовление временных и постоянных препаратов проводили по общепринятым методикам (Барыкина и др., 1963, 2004; Паушева, 1974; Туркевич, 1967). Препараты изучали при помощи светового микроскопа Amplival (Carl Zeiss Jena, Germany) при различном увеличении объектива. Срезы фотографировали цифровым фотоаппаратом Olympus Camedia C 4000 (Olympus LTD, Japan) при 192-х кратном увеличении.

Статистическая обработка фактического материала проводилась общепринятыми методами (Зайцев, 1990) с использованием пакета программ MS Excel 2000.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ

Возникшее около 250 млн. лет назад Уфимское плато (УП) сложено сакмаро-артинскими известняками и отчасти известкововидными доломитами (Кадильникова, 1967; Ишмурзина, Смирнова, Абзалов, 1977). Эти породы часто кремнистые (Абдрахманов, 1993), а на отдельных участках сильно фосфоритизированы, вплоть до пластовых фосфоритов (Вахрушев, 1960). Поверх этих пород в большинстве случаев развит маломощный элювио-делювий из хрящеватых глин и тяжелых суглинков, чаще всего сильно карбонатных, но в центральной части плато по правобережью р. Юрюзань во многих местах коренные породы перекрыты третичными (пермскими) бескарбонатными глинами, которые встречаются изредка и в других частях плато (Вахрушев, 1960). ГТК изменяется в пределах 1,2 - 1,4 (Агроклиматические ресурсы ..., 1976).

Многолетняя почвенная мерзлота открыты гидрологом А.Г. Лыкоши-ном в начале 50-х годов ХХ-го столетия при изыскательных работах на Павловском створе (Лыкошин, 1952). В 1971 г. мерзлотность грунтов была обнаружена на глубине 1-1,5 м при изучении зеленомошных ельников и сосняков. Многолетнее промерзание элювиально-делювиальной тощи известняка, нижних почвенных и подпочвенных слоев прослежено и ниже по течению от плотины Павловской ГЭС. Явление почвенной мерзлоты достаточно подробно охарактеризовано в фитоценотическом, почвенном, эко-лого-лесоведственном отношениях (Кулагин Ю.З., 1976; Кулагин Ю.З., 1978).

Промышленная зона г. Стерлитамака (СПЦ), рельеф характеризуется обширными низменными террасовыми полого-увалистыми равнинами. Большая часть территории района занята обширными степными пространствами, ныне распаханными, и лишь небольшие участки принадлежат широколиственным лесам. К поймам рек приурочены осокоревые и ольховые леса с примесью дуба, липы и вяза. Почвенный покров представлен типичными и выщелочными черноземами, местами темно-серыми и серыми лесными почвами. ГТК составляет от 0,8 до 1,0 (Агроклиматические ресурсы ..., 1976; Экономическая энциклопедия…, 2004; Физико-географическое районирование ..., 2005). Экологическая ситуация в данном районе обостряется загрязнением атмосферы, почвы и водных объектов нефтехимическими и химическими предприятиями, а также ТЭЦ и автотранспорта. Ос- новная масса промышленных объектов сосредоточена в северной части города, где хронический аэротехногенный полиметаллический тип загрязнения является преобладающим.

Отвалы Кумертауского буроугольного разреза (КБР) (г. Кумертау) характеризуются большой неоднородностью состава отсыпных пород. Коренные породы представлены пермскими и третичными глинами, конгломератами, песчаниками, известняками, древнеаллювиальными песками и галечником. В связи с многообразием состава коренные породы различны и по реакции среды: кислые, слабокислые, щелочные (карбонатные). Техногенные почвогрунты и молодые почвы Кумертауских отвалов бедны азотом, подвижным фосфором и характеризуются сравнительно высоким количеством поглощенных оснований. Необходимо отметить, что отсыпка отвалов завершена более 30 лет назад и в настоящее время происходит процесс зарастания техногенно трансформированного ландшафта. Рельеф равнинный полого возвышенно - холмистый на юге и востоке. ГТК около 1,0 (Агроклиматические ресурсы ..., 1976; Баталов и др., 1989; Экономическая энциклопедия …, 2004).

Отвалы Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (СФ УГОК) г. Сибай расположены в подзоне южной лесостепи Зауралья. Леса представлены березовыми колками по понижениям рельефа и на теневых склонах возвышенностей. Широколиственные породы отсутствуют. Рельеф равнино-увалистый. Отвалы СФ УГОК находятся в районе Башкирского горнорудного промышленного узла. Гидротермический коэффициент (ГТК по Селянинову) 0,8 – 1,0 (Агроклиматические ресурсы ..., 1976; Экономическая энциклопедия …, 2004; Физико-географическое районирование ..., 2005).

Отвалы Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК), расположены на юго-восточной границе подзоны предлесостепных сосново-березовых лесов. Преобладают сосновые и сосново-березовые леса, реже встречаются осиники, в заболоченных местах - березняки из березы пушистой ( Betula pubescens Ehrh. ). Рельеф низкогорный. Отвалы УГОК находятся на территории Белорецкого промышленного узла. ГТК 1,2 - 1,8 (Агроклиматические ресурсы ..., 1976; Экономическая энциклопедия …, 2004; Физико-географическое районирование ..., 2005).

Отвалы медноколчаданных месторождений УГОК и СФ УГОК сложены крупногабаритными обломочными скальными плохо выветривающимися кварцитами, порфиритами, пиритами и глинами. Почвогрунты на этих отвалах характеризуются малым содержанием гумуса, слабощелочной реакцией среды и высоким содержанием (особенно почвогрунты СФ УГОК) поглощенных оснований. Почвогрунты бедны азотом и в большинстве случаев - фосфором (Баталов и др., 1989; Агроклиматические ресурсы ..., 1976; Физико-географическое районирование ..., 2005).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Береза повислая ( Betula pendula Roth)

Определено, что в экстремальных ЛРУ в течение вегетационного периода толщина отдельных тканей ассимиляционного аппарата увеличивается и наблюдается утолщение листовой пластинки на отвалах: СФ УГОК, УГОК, КБР и на МПМ (УП) (табл. 1).

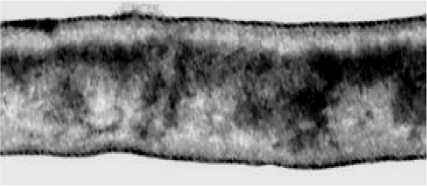

Установлено, что в экстремальных условиях наблюдается увеличение толщины листовой пластинки березы, произрастающих на отвалах СФ УГОК, и КБР, на склонах северной экспозиции с МПМ, что свидетельствует о неспецифической реакции ассимиляционного аппарата березы на действие различных техногенных и природных экстремальных факторов внешней среды (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Поперечные срезы ассимиляционного аппарата березы бородавчатой (Betula pendula Roth):

а - произрастающей на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обоготительного комбината; б - произрастающей на отвалах Кумертауского буроугольного разреза

а

б

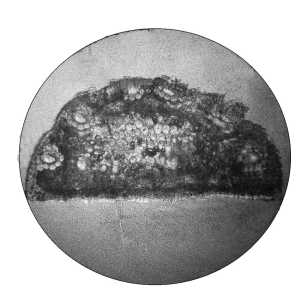

Рис. 2. Поперечные срезы проводящих корней березы бородавчатой (Be-tula pendula Roth.):

а - произрастающей на отвалах Кумертауского буроугольного разреза; б - произрастающей на многолетней почвенной мерзлоте Уфимского плато

Изменение мощности развития различных тканей листьев у растений, произрастающих в экстремальных условиях, связано с нарушением процессов роста и развития листьев. В целом это выступает как проявление

Сезонная динамика изменений размеров тканей ассимиляционного аппарата березы повислой (Betula pendula Roth), развивающейся в экстремальных лесорастительных условиях

|

Пробная площадь |

Сроки отбора образцов |

Толщина тканей листовой пластинки, мкм |

|||||

|

Верхняя кутикула |

Верхний эпидермис |

Столбчатаяпа-ренхима |

Губчатая паренхима |

Нижний эпидермис |

Нижняя кутикула |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

СФ УГОК |

июнь |

0,92±0,04 |

1,39±0,08 |

6,00±1,65 |

7,11±0,20 |

0,89±0,57 |

0,71±0,06 |

|

июль |

1,01±0,07 |

2,08±0,27 |

5,04±0,37 |

9,81±1,23 |

0,96±0,10 |

0,73±0,07 |

|

|

август |

1,19±0,07 |

1,44±0,14 |

4,79±0,14 |

9,36±0,53 |

0,84±0,03 |

0,74±0,03 |

|

|

УГОК |

июнь |

0,74±0,06 |

0,89±0,11 |

5,86±0,38 |

6,80±0,45 |

0,73±0,03 |

0,60±0,06 |

|

июль |

0,95±0,02 |

1,58±0,05 |

4,05±0,20 |

6,64±0,44 |

0,76±0,03 |

0,63±0,02 |

|

|

август |

0,87±0,03 |

0,81±0,06 |

6,08±0,08 |

16,55±0,56 |

0,99±0,06 |

0,66±0,56 |

|

|

КБР |

июнь |

0,86±0,04 |

1,40±0,11 |

5,90±0,42 |

5,83±0,53 |

0,81±0,05 |

0,59±0,02 |

|

июль |

0,82±0,06 |

1,53±0,12 |

4,47±0,22 |

6,99±0,38 |

0,79±0,07 |

0,59±0,08 |

|

|

август |

0,92±0,04 |

1,92±0,04 |

4,62±0,16 |

7,90±0,54 |

0,99±0,05 |

0,71±0,04 |

|

|

СПЦ |

июнь |

0,86±0,06 |

1,43±0,06 |

5,27±0,55 |

8,06±0,26 |

0,74±0,05 |

0,63±0,02 |

|

июль |

0,84±0,04 |

1,23±0,06 |

4,32±0,36 |

6,42±0,70 |

0,81±0,08 |

0,52±0,03 |

|

|

август |

0,77±0,03 |

1,19±0,09 |

4,08±0,24 |

6,22±0,50 |

0,71±0,07 |

0,52±0,03 |

|

|

УП |

июнь |

0,79±0,02 |

1,58±0,05 |

5,02±0,16 |

6,67±0,18 |

0,69±0,02 |

0,5±0,04 |

|

июль |

0,87±0,10 |

1,60±0,08 |

4,42±1,56 |

9,16±0,29 |

0,76±0,01 |

0,8±0,05 |

|

|

август |

0,78±0,08 |

2,10±0,10 |

4,59±0,23 |

8,69±0,63 |

0,96±0,05 |

0,74±0,09 |

|

Примечание : здесь и далее в таблицах: ± показывает стандартную ошибку при проведении описательной статистики. Жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные значения толщины ткани.

Сезонная динамика изменений размеров тканей проводящих корнейберезы повислой (Betula pendula Roth), развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях

При характеристике строения проводящей корневой системы установлено, что в экстремальных условиях произрастания в течение вегетационного периода происходит постепенное утолщение древесины в условиях СПЦ, а уменьшение – на отвалах УГОК (табл. 2).

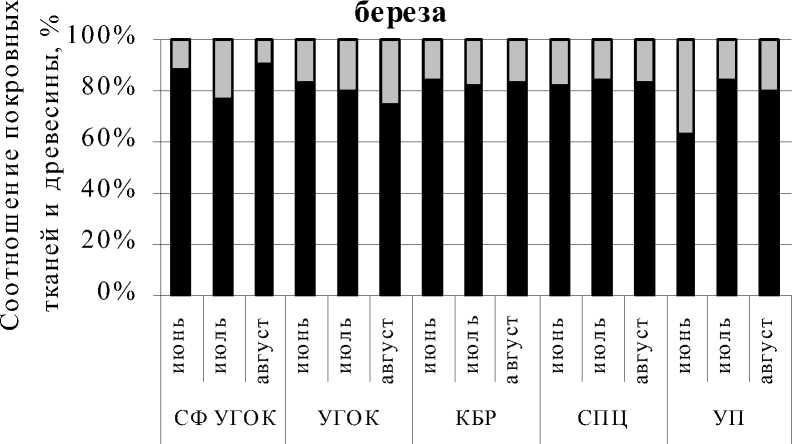

У березы толщина тканей корней увеличивается в г. Кумертау и на УП. Уменьшение покровных тканей в проводящей системе корней происходит в СПЦ, а увеличение – на отвалах УГОК (рис. 2).

Тополь бальзамический ( Populus balsamifera L.)

Тополь не произрастает на УП при этом у растений этого вида наблюдается утолщение листовой пластинки на отвалах (СФ УГОК, УГОК, КБР) и в условиях СПЦ (табл. 3).

Установлено, что у тополя, произрастающего в разных природных и техногенных экстремальных ЛРУ адаптивные реакции ассимиляционного аппарата к условиям внешней среды проявляются сходным образом.

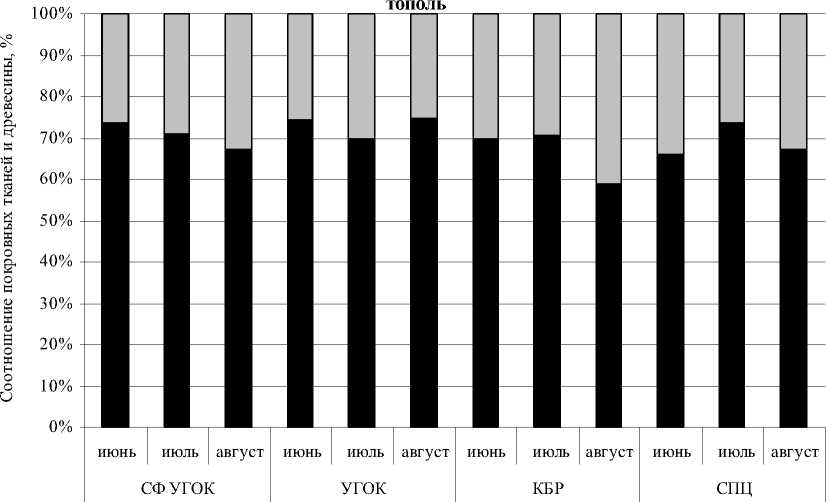

Результаты исследований свидетельствуют об изменениях значений толщины отдельных анатомических структур проводящих корней тополя бальзамического (табл. 4). Установлена четкая закономерность, проявляющаяся в постепенном увеличении покровных тканей на отвалах СФ УГОК, и соответственно уменьшение объема древесины в течение вегетационного периода.

Сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.)

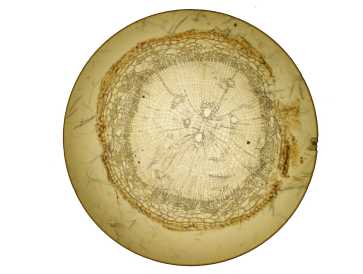

Установлены значительные различия в строении ассимиляционного аппарата сосны. Показано (рис. 3), что характерной особенностью в анатомической организации хвои сосны является утолщение слоевхвои первого, второго и третьего года за весь период вегетации на всех пробных площадях - на отвалах СФ УГОК, УГОК, КБР, в СПЦ и на УП (МПМ).

а

б

Рис. 3 Поперечные срезы ассимиляционного аппарата сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.):

а - произрастающей на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обоготительного комбината; б - произрастающей на многолетней почвенной мерзлоте Уфимского плато .

Сезонная динамика изменений размеров тканей ассимиляционного аппарата тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) в экстремальных лесорастительных условиях

|

Пробная площадь |

Сроки отбора образцов |

Толщина тканей листовой пластинки, мкм |

|||||

|

Верхняя кутикула |

Верхний эпидермис |

Столбчатаяпа-ренхима |

Губчатая паренхима |

Нижний эпидермис |

Нижняя кутикула |

||

|

СФ УГОК |

июнь |

0,54±0,06 |

0,86±0,02 |

6,51±0,47 |

6,77±0,28 |

0,66±0,05 |

0,60±0,04 |

|

июль |

0,71±0,02 |

0,72±0,04 |

6,80±1,23 |

8,15±0,32 |

0,84±0,06 |

0,55±0,03 |

|

|

август |

0,71±0,06 |

0,82±0,05 |

7,58±0,48 |

8,95±0,45 |

0,86±0,03 |

0,66±0,05 |

|

|

УГОК |

июнь |

0,54±0,06 |

0,86±0,02 |

6,51±0,47 |

6,77±0,28 |

0,66±0,05 |

0,60±0,04 |

|

июль |

0,78±0,06 |

0,92±0,14 |

8,59±0,43 |

8,34±0,98 |

0,91±0,03 |

0,62±0,06 |

|

|

август |

0,94±0,03 |

1,48±0,07 |

5,28±0,36 |

7,27±0,18 |

0,92±0,04 |

0,69±0,04 |

|

|

КБР |

июнь |

0,81±0,02 |

0,92±0,09 |

7,71±0,15 |

9,02±0,46 |

1,02±0,06 |

1,53±0,67 |

|

июль |

0,79±0,02 |

0,84±0,03 |

7,26±0,30 |

8,54±0,36 |

1,01±0,04 |

0,72±0,02 |

|

|

август |

0,71±0,04 |

0,97±0,08 |

7,91±0,26 |

10,20±0,16 |

0,99±0,05 |

0,72±0,03 |

|

|

СПЦ |

июнь |

0,54±0,08 |

0,72±0,14 |

5,11±0,50 |

6,09±0,97 |

0,82±0,08 |

0,63±0,02 |

|

июль |

0,67±0,08 |

0,83±0,04 |

7,11±0,57 |

8,84±0,50 |

0,95±0,06 |

0,59±0,06 |

|

|

август |

0,67±0,01 |

1,13±0,46 |

4,28±0,17 |

7,18±0,04 |

1,01±0,08 |

0,42±0,01 |

|

Сезонная динамика изменений размеров тканей проводящих корней тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях

|

Пробная площадь |

Сроки отбора образцов |

Толщина тканей проводящих корней,(%) |

||||

|

перидерма |

флоэма |

камбий |

Вторичная древесина |

первичная древесина |

||

|

СФ УГОК |

июнь |

26,33±4,26 |

13,67±3,53 |

1,67±0,67 |

47,33±9,77 |

12,67±1,53 |

|

июль |

29,00±1,73 |

13,33±1,20 |

1,00±0,01 |

43,00±1,15 |

13,67±0,88 |

|

|

август |

33,00±4,16 |

13,67±0,88 |

3,67±1,45 |

37,00±5,57 |

12,68±0,33 |

|

|

УГОК |

июнь |

25,67±0,67 |

9,67±0,33 |

1,00±0,01 |

52,67±3,18 |

11,01±2,31 |

|

июль |

30,33±0,33 |

11,67±0,33 |

3,00±0,01 |

37,00±1,73 |

18,00±1,73 |

|

|

август |

25,33±1,86 |

17,67±1,86 |

1,00±0,01 |

45,00±1,00 |

11,00±1,01 |

|

|

КБР |

июнь |

30,00±1,00 |

17,50±4,50 |

1,50±0,50 |

33,00±4,00 |

18,00±0,01 |

|

июль |

29,50±1,50 |

15,00±0,01 |

3,00±0,01 |

29,00±1,00 |

23,50±2,50 |

|

|

август |

41,00±11,00 |

10,50±1,50 |

1,50±0,50 |

32,50±3,50 |

14,50±5,50 |

|

|

СПЦ |

июнь |

34,00±2,00 |

14,00±1,00 |

1,50±0,50 |

42,50±0,10 |

8,00±1,00 |

|

июль |

26,33±2,40 |

11,00±2,52 |

2,00±0,58 |

48,67±1,33 |

12,00±1,15 |

|

|

август |

33,00±1,00 |

12,67±1,45 |

2,33±0,33 |

37,67±3,18 |

14,33±2,33 |

|

Следует отметить, что у сосны толщина отдельных тканей хвоинок увеличивается в г. Кумертау, г. Стерлитамаке, г. Учалы и на УП в течение вегетационного периода. Каждый месяц вегетационного периода отличается друг от друга значительным увеличением внешних слоев, что проявляется в г. Стерлитамаке и Учалы, на УП.

Определено, что в экстремальных ЛРУ в течение вегетационного периода у сосны защитные слои проводящих корней в наибольшей степени развиты на отвалах СФ УГОК, в наименьшей - на УП. Флоэма проводящих корней интенсивно развивается у растений в условиях Стерлитамакского промышленного центра и многолетней почвенной мерзлоты. Проводящая система хорошо развита у растений произрастающих на отвалах СФ УГОК, УГОК и КБР.(табл. 5).

При характеристике корневых систем показано, что в экстремальных условиях произрастания в течение вегетационного периода соотношение площади смоляных ходов к площади поперечного среза корня увеличивается на отвалах: УГОК, КБР, в СПЦ и на МПМ (УП). На отвалах СФ УГОК процентное соотношение площади поперечного сечения корня к площади поперечного среза смоляных ходов не изменяется (рис. 4).

Таблица 5

Сезонная динамика изменений размеров тканей проводящих корней сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях

|

Пробная площадь |

Сроки отбора образцов |

Толщина тканей проводящих корней,(%) |

||||

|

перидерма |

флоэма |

камбий |

вторичная древесина |

первичная древесина |

||

|

СФ УГОК |

июнь |

34,33±4,18 |

12,00±2,08 |

2,33±0,33 |

37,33±4,37 |

14,00±1,53 |

|

июль |

34,67±10,84 |

15,00±3,79 |

2,67±0,88 |

38,67±18,17 |

9,00±3,05 |

|

|

август |

22,50±4,50 |

7,50±0,50 |

2,50±0,50 |

59,50±7,50 |

8,00±3,00 |

|

|

УГОК |

июнь |

16,87±2,02 |

5,84±0,88 |

1,43±0,50 |

64,33±0,76 |

11,33±1,28 |

|

июль |

18,00±4,04 |

7,33±1,76 |

1,33±0,30 |

63,00±4,36 |

10,33±1,86 |

|

|

август |

21,00±2,00 |

8,67±0,88 |

2,33±0,33 |

63,00±3,60 |

5,00±0,58 |

|

|

КБР |

июнь |

22,00±1,00 |

8,67±0,33 |

2,00±0,01 |

51,67±3,76 |

15,67±2,73 |

|

июль |

24,00±2,30 |

8,3±0,67 |

2,00±0,01 |

54,00±3,51 |

11,67±1,20 |

|

|

август |

18,50±2,50 |

8,50±0,50 |

1,50±0,50 |

61,00±7,00 |

10,50±3,50 |

|

|

СПЦ |

июнь |

21,00±3,64 |

17,70±4,04 |

2,33±0,33 |

31,50±1,20 |

27,50±2,05 |

|

июль |

29,50±1,50 |

16,50±1,45 |

2,00±0,01 |

30,50±10,50 |

21,50±3,50 |

|

|

август |

34,50±17,50 |

11,00±0,01 |

2,50±0,50 |

40,50±19,50 |

11,50±1,50 |

|

|

УП |

июнь |

18,33±4,91 |

7,00±2,00 |

1,33±0,33 |

66,00±6,80 |

8,67±4,26 |

|

июль |

13,00±1,15 |

4,67±0,33 |

1,66±0,33 |

73,67±1,76 |

7,00±1,53 |

|

|

август |

26,00±3,00 |

8,00±1,00 |

15,00±0,50 |

56,00±1,00 |

8,50±2,50 |

|

а б

Рис. 4. Поперечные срезы проводящих корней сосны обыкновенной (Pi-nus sylvestris L.):

а - произрастающей на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обоготительного комбината; б - произрастающей на отвалах Учалинского горно-обоготительного комбината

Лиственница Сукачева ( Larix sukaczewii Dyl.)

Необходимо отметить, что на отвалах Башкирского Зауралья (СФ УГОК и УГОК) данный вид не произрастает.

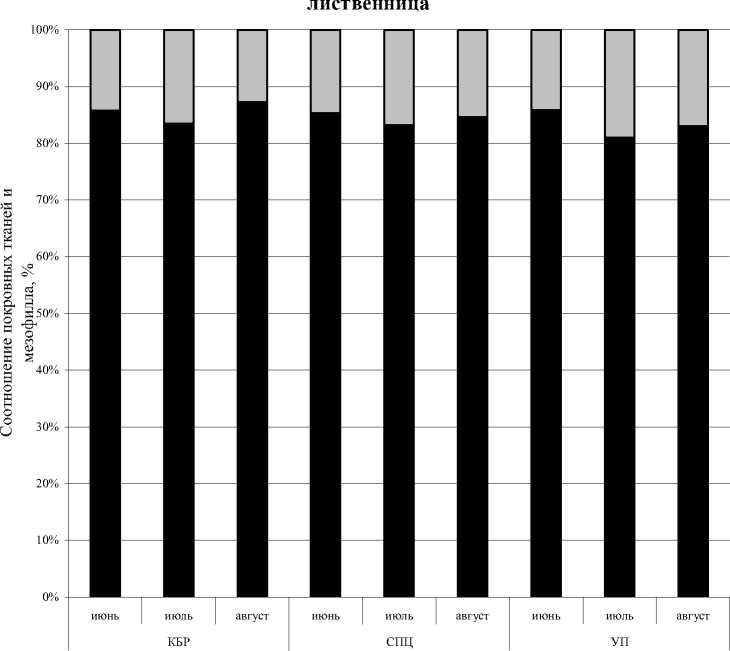

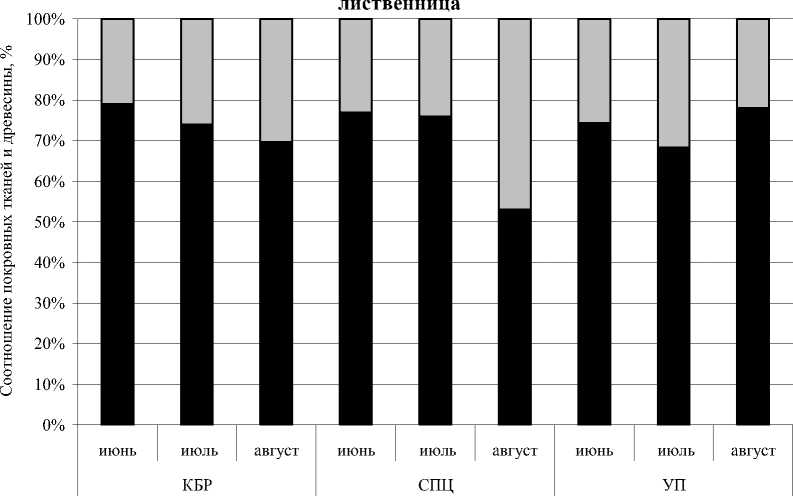

Анализируя результаты исследований, следует отметить, что у лиственницы толщина отдельных тканей хвои увеличивается на отвалах КБР и в СПЦ в течение всего вегетационного периода (табл. 6). Закономерностей в изменениях анатомического строения хвои у лиственницы в экстремальных лесорастительных условиях не наблюдается. Следует отметить, что в хвое лиственницы имеется только два смоляных хода. Поэтому процентное соотношение площади смоляных ходов к площади поперечного среза хвои незначительное. Это можно объяснить тем, что смоляные ходы не успевают развиваться в течение вегетационного периода, а также следствием влияния комплекса экстремальных экологических факторов.

Результаты настоящих исследований показывают изменения значений толщины отдельных слоев проводящих корней лиственницы Сукачева (табл. 7). Установлено, что в экстремальных условиях произрастания в течение вегетационного периода происходит постепенное уменьшение доли древесины в проводящих корнях растений, произрастающих на территории СПЦ и отвалов КБР. При этом происходит увеличение размеров покровных тканей проводящих корней.

Процентное соотношение площади смоляных ходов к площади поперечного среза хвои изменяется в пределах от 0,6 до 1,6%. На отвалах КБР к концу вегетации уменьшается на 0,2%; в условиях СПЦ за период вегетации увеличивается до 0,5%; на УП за период вегетации увеличивается на 0,2%.

Сезонная динамика изменений размеров тканей ассимиляционного аппарата лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях

Экотопы

|

Название ткани |

отвалы Кумерстауского буроугольного разреза |

Стерлитамакский промышленный центр |

Уфимское плато |

||||||

|

июнь |

июль |

август |

июнь |

июль |

август |

июнь |

июль |

август |

|

|

Верхняя эпидермис |

1,05±0,21 |

1,1±0,16 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

0,95±0,11 |

1,26±0,01 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

|

Верхняя гиподерма |

0,95±0,11 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

1,05±0,21 |

0,89±0,05 |

1,05±0,21 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

|

Верхняя столбчатая паренхима |

6,83±0,95 |

5,67±0,21 |

6,41±1,37 |

3,89±0,11 |

4,95±0,30 |

5,46±0,42 |

4,31±0,11 |

3,47±0,74 |

2,73±0,63 |

|

Верхняя эндодерма |

1,41±0,15 |

1,68±0,01 |

1,58±0,11 |

1,26±0,01 |

1,26±0,01 |

1,89±0,21 |

0,95±0,11 |

1,26±0,01 |

1,58±0,11 |

|

Верхняя трансфузионная паренхима |

1,58±0,11 |

1,26±0,42 |

1,68±0,42 |

2,1±0,84 |

1,05±0,01 |

2,52±0,42 |

1,79±0,11 |

1,58±0,32 |

1,58±0,53 |

|

Склеренхима. |

0,84±0,01 |

0,63±0,01 |

0,84±0,01 |

0,63±0,21 |

0,74±0,11 |

0,84±0,01 |

0,95±0,11 |

0,84±0,01 |

0,53±0,11 |

|

Нижняя трансфузионная паренхима |

1,68±0,13 |

1,05±0,01 |

2,31±0,21 |

1,47±0,21 |

1,16±0,32 |

1,26±0,01 |

1,26±0,01 |

1,68±0,01 |

1,05±0,21 |

|

Ксилема |

2,25±0,27 |

1,47±0,01 |

1,89±0,21 |

2,1±0,01 |

1,79±0,11 |

2,1±0,01 |

2,1±0,01 |

1,68±0,01 |

1,79±0,11 |

|

Флоэма |

2,31±0,34 |

1,47±0,01 |

1,89±0,21 |

2,1±0,01 |

1,79±0,11 |

1,89±0,21 |

2,1±0,01 |

1,68±0,01 |

1,79±0,11 |

|

Нижняя эндодерма |

1,53±0,15 |

1,47±0,01 |

1,79±0,11 |

1,58±0,11 |

1,1±0,05 |

1,47±0,21 |

1,26±0,21 |

1,26±0,01 |

1,68±0,01 |

|

Нижняя столбчатая паренхима |

4,89±0,15 |

5,88±0,01 |

4,62±1,26 |

5,67±1,05 |

4,73±0,53 |

6,93±1,05 |

5,04±0,84 |

2,73±0,21 |

3,68±0,11 |

|

Нижняя гиподерма |

0,84±0,01 |

1,16±0,11 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

0,95±0,11 |

0,84±0,01 |

0,74±0,11 |

1,05±0,21 |

0,84±0,01 |

|

Нижний эпидермис |

1,03±0,11 |

1,26±0,01 |

0,84±0,01 |

0,84±0,01 |

0,95±0,11 |

1,26±0,01 |

0,84±0,01 |

1,05±0,21 |

0,84±0,01 |

Сезонная динамика изменений размеров тканей проводящих корней лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl), развивающихся в экстремальных лесорастительных условиях

Экотопы

|

Название ткани |

отвалы Кумерстауского буроугольного разреза |

Стерлитамакский промышленный центр |

Уфимское плато |

||||||

|

июнь |

июль |

август |

июнь |

июль |

август |

июнь |

июль |

август |

|

|

перидерма |

21,00±5,00 |

26,00±4,00 |

30,33±2,33 |

23,00±5,00 |

24,00±0,01 |

47,00±4,00 |

25,67±1,45 |

31,67±2,90 |

22,00±2,00 |

|

флоэма |

10,50±1,50 |

10,50±1,50 |

11,33±1,45 |

8,54±0,06 |

8,50±0,50 |

12,50±2,50 |

8,67±0,67 |

13,67±2,03 |

11,00±1,36 |

|

камбий |

2,00±0,01 |

3,50±0,50 |

2,33±0,33 |

2,50±0,50 |

2,50±0,50 |

2,00±0,01 |

1,67±0,33 |

2,67±0,33 |

2,00±0,01 |

|

вторичная древесина |

52,50±6,50 |

40,5±7,50 |

44,33±2,84 |

49,00±1,16 |

49,00±1,00 |

33,00±7,00 |

54,33±0,33 |

35,67±3,92 |

53,00±3,01 |

|

первичная древесина |

14,00±1,00 |

19,50±1,50 |

11,67±0,33 |

16,96±1,03 |

16,00±1,00 |

5,50±0,50 |

9,67±1,76 |

16,33±1,45 |

12,00±0,33 |

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка относительного жизненного состояния древостоев

Общее состояние березовых насаждений исследованных экотопов по сравнению с другими исследуемыми древесными породами характеризуется как наилучшее. Насаждения на УП отнесены к категории “здоровые” (ОЖС составляет 96,7%). Остальные березняки характеризуются как “ослабленные”. ОЖС составляет 66,8% (СПЦ), 69,8% (отвалы СФ УГОК), 73,1% (отвалы УГОК) и 75,7% (отвалы КБР). Наименьший уровень плодоношения зафиксирован в березняках, произрастающих на УП и отвалах КБР – 1-2 балла, наибольший – на отвалах УГОК и СФ УГОК – 3-4 балла, промежуточное положение занимают насаждения в СПЦ – плодоношение 2-3 балла. Процесс естественного возобновления успешно протекает на отвалах УГОК, где количество “мелкого” и “крупного” подроста составляет соответственно 3400 и 600 шт./га. Значительно меньше подроста обнаруживается на отвалах СФ УГОК и КБР, а также на УП – 210/150, 20/0 и 100/75 шт./га соответственно. В культурах березы, произрастающих в условиях СПЦ, подрост не обнаружен вследствие разрастания травянистой растительности.

ОЖС насаждений тополя в СПЦ составляет 75%. Насаждение отнесено к категории “ослабленных”. Естественного возобновления под пологом этих насаждений нет из-за формирования травяного покрова и слабого плодоношения (0-1 балл). Плодоношение тополей, произрастающих на отвалах КБР, СФ УГОК и УГОК не отмечается. Вместе с тем, отмечается зарастание отвалов СФ УГОК и УГОК за счет растений-обсеменителей с прилегающих территорий – до 280 шт./га (мелкого и крупного подроста) и 30 шт./га (все относятся к категории мелкого), соответственно.

Характеризуя ОЖС сосняков на УП (78,6%), а также на отвалах КБР (67,2%), СФ УГОК (66,4%) и УГОК (77,8%), можно сделать заключение, что все они относятся к категории “ослабленных”, при этом сосновые насаждения в СПЦ отнесены к категории “сильно ослабленных” - их ОЖС составляет 47,6%. Наибольшее плодоношение отмечено в сосняках на отвалах УГОК – 3-4 (единично 5) баллов, что является основой успешного семенного возобновления-зарастания отвалов – 17500 мелкого и 5200 шт./га крупного подроста. На УП отмечается плодоношение на уровне 2-3 баллов и около 2000 растений мелкого и 650 шт./га крупного подроста. На отвалах КБР слабому уровню плодоношения (2 балла) соответствует незначительное количество мелкого и крупного подроста – 200 и 100 шт./га. Несмотря на плодоношение деревьев на уровне 1-2 баллов, подроста в культурах сосны в СПЦ не обнаружено, что может быть связано с формированием мощного травяного покрова. На отвалах СФ УГОК лишь единичные деревья сосны плодоносят (0-1 балл) и количество подроста на отвалах незначительно – 20 шт./га мелкого и 15 шт./га крупного подроста.

ОЖС насаждений лиственницы снижается в ряду биотопов УП (около 100% “здоровое”) > СПЦ (74% “ослабленное”) > отвалы КБР (55% “сильно ослабленное”). Плодоношение лиственничников представляет следующий ряд: УП = отвалы КБР (3-4 балла) > СПЦ (2-3 балла). Естественного возобновления лиственницы не отмечается в СПЦ и на УП, но на отвалах КБР имеются единичные растения, отнесенные к категории “крупного подроста”. Ослабление состояния древостоев обусловлено совокупным действием природных и техногенных факторов, причем роль последних в представленном ряду постоянно увеличивается.

Сравнительная характеристика строения ассимиляционных органов древесных растений, произрастающих в экстремальных ЛРУ

Следует отметить, что характерной особенностью анатомической организации листьев является их высокая изменчивость в зависимости от освещения, водообеспеченности и температурных режимов, а также интенсивностью поступления техногенных окружающую среду (Гамалей, 2004).

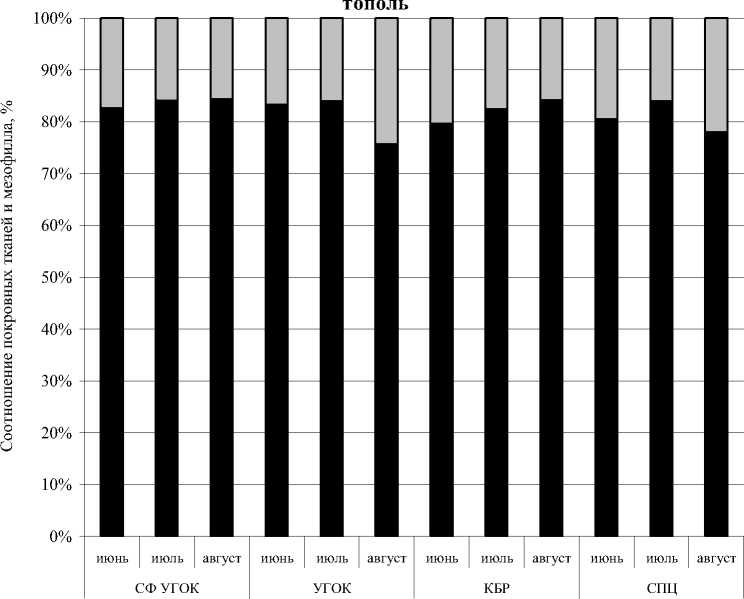

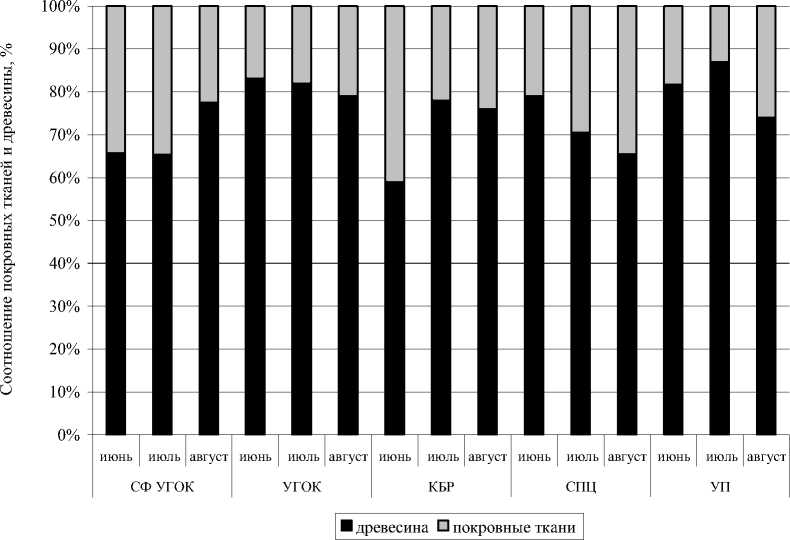

Установлено, что у березы в экстремальных условиях произрастания в течение вегетационного периода толщина отдельных слоев увеличивается. Утолщение листовой пластинки наблюдается на отвалах: СФ УГОК, УГОК, КБР и на УП (МПМ). У тополя наблюдается утолщение листовой пластинки на отвалах: СФ УГОК, УГОК, КБР и в СПЦ (рис. 5).

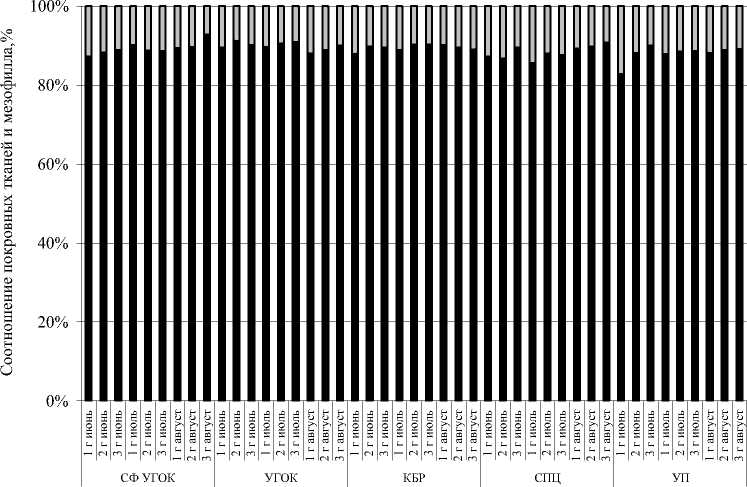

Выявлены значительные отличия в строении ассимиляционного аппарата сосны. Показано, что характерной особенностью в анатомической организации хвои сосны является закономерность утолщения слоев хвои первого, второго и третьего года за весь период вегетации на всех пробных площадях -на отвалах СФ УГОК, УГОК и КБР, в СПЦ и на УП. Увеличение толщины отдельных слоев хвои происходит при действии на растения экстремальных экологических факторов, таких, как многолетняя почвенная мерзлота, избыточное содержание солей в растительном субстрате и хроническое аэротех-ногенное полиметаллическое загрязнение окружающей среды. Следует отметить, что на поверхности эпидермиса хвои в качестве защитного элемента появляется восковой налет, что также рассматривается как адаптивная реакция растений на ухудшение ЛРУ. Формирование хвои с небольшой толщиной слоев и снижение ее биомассы хвои направлено на реализацию адаптации к экстремальным лесорастительным условиям посредством усиления ее ксероморфности.

Показана изменчивость некоторых признаков анатомоморфологических особенностей в строении ассимиляционного аппарата у лиственницы. Характерно различное анатомическое строение хвои лиственницы, а также свойственно значительное изменение размеров и формы клеток тканей хвои. На всех пробных площадях четкой закономерности в изменениях анатомических особенностей хвои у лиственницы в экстремальных ЛРУ произрастания не обнаружено. Уменьшение толщины слоев хвои лиственницы – общая адаптивная реакция на такие экстремальные факторы: как почвенная мерзлота и техногенное загрязнение, которые непосредственно влияют на формирование и рост хвои (рис. 5а, б).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

береза

30%

20%

10%

0%

июнь

июль август

июнь

июль август

июнь

июль август

июнь

июль август

июнь

июль август

СФ УГОК УГОК КБР

СПЦ

УП

■ мезофилл □ покровные ткани

■ мезофилл □ покровные ткани

Рис. 5а. Соотношение величин покровных тканей и мезофилла (%) ассимиляционного аппарата березы повислой (Betula pendula Roth и тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях

сосна

^м мезофилл □ покровные ткани

■ мезофилл □ покровные ткани

Рис. 5б. Соотношение величин покровных тканей и мезофилла (%) ассимиляционного аппарата, сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях

древесина □ покровные ткани

■ древесина □ покровные ткани

Рис. 6а. Соотношение величин покровных тканей и древесины (%) проводящих корней березы повислой (Betula pendula Roth) и тополя бальзамического (Populus balsamifera L.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях сосна

■ древесина □ покровные ткани

Рис. 6б. Соотношение величин покровных тканей и древесины (%) проводящих корней сосны обыкновенной(Pinus sylvestris L.) и лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), произрастающих в экстремальных лесорастительных условиях

Сравнительная характеристика строения проводя щих корней древесных растений, произрастающих в экстремальных ЛРУ

Показано, что в экстремальных условиях произрастания у березы (рис. 6) покровные ткани максимально развиваются на отвалах СФ УГОК в июне (экстремально высокие температуры и дефицит влаги). Аналогичная картина в начале вегетационного периода на МПМ (УП), где покровные ткани обеспечивают защиту проводящих корней от воздействия низких температур. Проводящая система, осуществляющая транспорт веществ, хорошо развита в корнях березы в СПЦ и на КБР (рис 6).

У тополя, произрастающего в СПЦ, развиты покровные ткани проводящих корней в СПЦ. Показательно, что в начале вегетационного периода на отвалах КБР толщина флоэмы в корнях тополя минимальна, а к концу вегетации – достигает максимальных значений. Проводящая система развита в корнях тополя на отвалах УГОК и КБР (рис. 6 а,б).

Покровные ткани проводящих корней развиты у растений сосны на отвалах СФ УГОК в начале вегетационного периода - на МПМ (УП) (рис. 6).

У лиственницы формируются мощные покровные ткани в условиях СПЦ, а минимальные - на МПМ. В то же время проводящие ткани лиственницы хорошо развиты в условиях на МПМ и на отвалах КБР (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видоспецифические и общие реакции древесных растений на воздействие экстремальных экологических факторов служат основой устойчивости и определяют адаптивный потенциал лесообразующих видов.

Определение относительного жизненного состояния в сочетании с анатомическими и морфологическими характеристиками растений позволяет установить не только статус древостоев, но также выявить причины и тенденции негативных изменений. Общее состояние березняков в различных условиях произрастания по сравнению с другими насаждениями, характеризуется как наилучшее. Относительное жизненное состояние большинства исследованных древостоев других древесных пород характеризуется как “ослабленное”. При этом в условиях многолетней почвенной мерзлоты (березняки и сосняки – “здоровые”) относительное жизненное состояние насаждений выше, чем у всех пород на техногенных местообитаниях. Плодоношение изменяется в пределах 0-5 баллов и наилучшие показатели характерны для техногенных экотопов (все породы кроме лиственницы). Возобновительный процесс идет “удовлетворительно” только на отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината, где отмечено успешное заселение площадей сосной и березой, для всех остальных биотопов и пород возобновление характеризуется как “неудовлетворительное” поскольку количество мелкого подроста не превышает 2000 шт./га.

Сезонные анатомо-морфологические изменения строения ассимиляционных органов и проводящей корневой системы носят адаптивный характер и необходимы для выживания растений в экстремальных лесорас- тительных условиях. Для ассимиляционных органов березы в экстремальных условиях произрастания в течение вегетационного периода характерно общее увеличение толщины листа, при этом в наибольшей степени увеличение толщины листьев происходит за счет мезофилла. Показано, что в экстремальных лесорастительных условиях покровные ткани проводящих корней в наибольшей степени выражены на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината, а в наименьшей – на отвалах Кумертауского буроугольного разреза. Наибольших размеров проводящая ткань достигает к середине вегетации при развитии растений в условиях многолетней почвенной мерзлоты. Отмечается, что проводящая система хорошо развита у корней растений, развивающихся в условиях Стерлитамакского промышленного центра и на отвалах Кумертауского буроугольного разреза.

У растений тополя на отвалах Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината, Учалинского горно-обогатительного комбината, Кумертауского буроугольного разреза и на территории Стерлитамакского промышленного центра наблюдается утолщение листовой пластинки. Это происходит за счет эпидермиса и кутикулы. Для проводящих корней показано, что внешние защитные слои интенсивно формируются у растений, произрастающих в Стерлитамакском промышленном центре, а в наименьшей степени – на отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината. К середине вегетации флоэма достигает максимальных размеров и в этот период происходит интенсивное отложение запасных веществ. Проводящая система проводящих корней хорошо развита у тополей, произрастающих на отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината и Кумертауского буроугольгного разреза. В условиях Стерлитамакского промышленного центра развитие проводящей системы корней выражено в наименьшей степени.

Показано, что характерной особенностью в анатомической организации сосны является закономерность увеличения объема тканей хвои первого, второго и третьего года в течение всего периода вегетации во всех условиях произрастания. Утолщение хвои обусловлена развитием мезофилла. В экстремальных лесорастительных условиях у сосны защитные слои проводящих корней в наибольшей степени развиты на отвалах Си-байского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината, в наименьшей – на Уфимском плато. Флоэма проводящих корней интенсивно развивается у растений в условиях Стерлитамакского промышленного центра и многолетней почвенной мерзлоты. При этом на отвалах Учалинского горно-обогатительного комбината отклонений в развитии проводящей системы корней не отмечается.

Значительных изменений в анатомической организации хвои у лиственницы при произрастании в различных экстремальных лесорастительных условиях не обнаружено. Доля мезофилла в общих размерах хвои колеблется в пределах 80-87% и снижается к концу вегетации у растений техногенных экотопов. Для проводящей корневой системы установлено, что защитные слои развиты в наибольшей степени, а проводящая система в наименьшей у лиственниц, произрастающих на территории Стерлитамакского промышленного центра, где выражено комплексное загрязнение окружающей среды. Для отвалов Кумертауского буроугольного разреза и на Уфимском плато характерно развитие проводящей системы корней при незначительном развитии защитных слоев.

Видоспецифические реакции, выражающиеся в анатомической организации ассимиляционных органов и проводящих корней, проявляются в следующем: у березы в увеличении толщины мезофилла; у тополя в постепенном увеличении покровных тканей; у сосны – в утолщении тканей хвои первого, второго и третьего года; у лиственницы в увеличении покровных тканей проводящих корней и в постепенном уменьшении доли древесины. При этом в качестве общих закономерностей необходимо отметить наличие дополнительных защитных слоев на поверхности ассимиляционных органов в виде воскового налета и разрыхление мезофилла.

Список литературы Анатомические и морфологические особенности ассимиляционного аппарата и проводящих корней древесных растений в экстремальных лесорастительных условиях

- Абдрахманов Р.Ф. Техногенез в подземной гидросфере Предуралья. - Уфа: УНЦ РАН., 1993. - 208 с.

- Алексеев В.А. Некоторые вопросы диагностики и классификации поврежденных загрязнением лесных экосистем // Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. - Л.: Наука, 1990. - С.38-54.

- Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР. - Л.: Гидрометеоиздат, 1976. - 236 с.

- Барыкина Р.П., Кострикова Л.Н., Кочемарова И.П., Лотова И.Л., Транковский Д.А., Чистякова О.Н. Практикум по анатомии растений. - М.: Росвузиздат, 1963. - 184 с.

- Барыкина Р.П., Веселова Т.Д., Девятов А.Г., Джалилова Х.Х., Ильина Г.М., Чубатова Н.В. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 312 с.