Анатомические особенности передних структур глаза при различных способах фиксации интраокулярной линзы у пациентов в условиях силиконовой тампонады витреальной полости

Автор: Карпов Г.О., Босов Э.Д., Мартынов А.О.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: При сочетанной патологии, в частности афакии и регматогенной отслойки сетчатки, важным моментом является нивелирование изменения иридохрусталикового аппарата. При проведении анализа морфоанатомических показателей угла и глубины передней камеры при помощи оптической когерентной томографии выявлены отличительные особенности у пациентов с различными способами коррекции дефекта иридохрусталивого барьера. Целью: оценка анатомических изменений угла и глубины передней камеры у пациентов с различными видами интраокулярной коррекции дефекта капсулосвязачного аппарата в условиях тампонады витреальной полости силиконовым маслом.

Интраокулярная линза, афакия, регматогенная отслойка сетчатки

Короткий адрес: https://sciup.org/140303501

IDR: 140303501 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_S1_105

Текст научной статьи Анатомические особенности передних структур глаза при различных способах фиксации интраокулярной линзы у пациентов в условиях силиконовой тампонады витреальной полости

Обоснование

На сегодняшний день операцией выбора при регма-тогенной отслойки сетчатки (РОС), является субтотальная витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом [1]. Влияние афакии на течение патологического процесса витреальной полости, особенно при РОС, на сегодняшний день изучено недостаточно [3]. При сочетанной патологии важным моментом является нивелирование изменений иридохрусталикового аппарата [2]. Проведение оперативного лечения пациентов с сочетанной патологией в условиях афакии и РОС может провоцировать ряд сложностей и особенностей течения в послеоперационном периоде [15]. Комплексная оценка анатомических особенностей строения переднего и заднего сегментов глазного яблока при наличии РОС позволяет избежать развития неблагоприятного исхода при проведении операции [4].

В условиях афакии и отсутствии естественного барьера между передней и задней камерой существует высокий риск миграции силиконового масла (СМ) в переднюю камеру [6]. Данное осложнение незамедлительно ведет к снижению зрения пациента и осложнениям связанных с изменением морфологии роговицы. Также ослабевает и само тампонирующее свойство силикона [12], ввиду уменьшения его количества в витреальной полости, что может вызывать рецидивы отслоек [8]. Таким образом, существует необходимость создания барьера между передней и задней камерой [7]. Одним из решений данной проблемы стало использование интраокулярных линз (ИОЛ).

При отсутствии возможности внутрикапсульной фиксации линзы, хирурги прибегают к другим методам формирования барьера [1] таким как: применение перед-

Карпов Г.О., Босов Э.Д., Мартынов А.О.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ СТРУКТУР ГЛАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ некамерных линз [11], зрачковых линз, подшивание линзы к радужке, а также транссклеральная фиксация [14].

Наиболее физиологичным методом, по мнению многих авторов, является транссклеральная шовная фиксация заднекамерных интраокулярных линз (ИОЛ) [10]. Данная техника одна из самых сложно выполнимых, что требует высокой квалификации хирурга [15]. При правильном соблюдении хирургической техники и центрации ИОЛ миграция СМ в переднюю камеру не происходит, однако существует риск торсионного смещения ИОЛ при несоблюдении симметрии транссклеральных швов [8]. К типичным осложнениям данной методики в раннем послеоперационном периоде можно отнести повышение внутриглазного давления, отек роговицы, купируемый инстилляционным режимом. Сохранение диафрагмальных свойств радужки, является необходимым фактором для осмотра глазного дна пациентов с витреальной патологией [9], что подчеркивает преимущества метода. Данная методика позволяется фиксировать почти любую модель заднекамерной линзы.

На данный момент в современной литературе отсутствует общая картина изменения морфофункциональных и структурных показателей глазного яблока при регма-тогенной отслойке сетчатки и силиконовой тампонаде витреальной полости с различными методами коррекции дефекта иридохрусталикового барьера.

Цель

Оценить анатомические изменения передней камеры у пациентов с различными видами интраокулярной коррекции дефекта капсулосвязачного аппарата в условиях тампонады витреальной полости силиконовым маслом.

Методы

Всем пациентам (n = 74) было выполнено оперативное лечение РОС с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом, распределение по группам проводилось по принципу выбранной методики коррекции иридохрусталикового барьера.

Анализ в подгруппах

-

• Группа 1 (n = 13) – пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки, ранее прооперированные по поводу осложненной катаракты с имплантацией переднекамерной ИОЛ.

-

• Группа 2 (n = 12) – пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки, одномоментно прооперированные с имплантацией и транссклеральной фиксацией заднекамерной ИОЛ.

-

• Группа 3 (n = 7) – пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией.

-

• Группа 4 (n = 42) – пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки и артифакией.

Анализ морфологических параметров, а именно угла передней камеры (УПК) и глубины передней камеры (ГПК) глаза производили при помощи оптической коге- рентной томографии (ОКТ) с использованием переднекамерной линзы на 30-е сутки послеоперационного периода во всех группах. Для детального исследования изменения показателей со стороны передней камеры акцент был сделан на такие сектора как, верхний (superior –S), темпоральный (temporal – T), нижний (inferior – I) и назальный (nasalis – N). Для более детального изучения каждый показатель определялся в меридиане, который соответствует равномерному распределению относительно анатомической оси глаза от 1-о до 12-и по типу распространения часов циферблата, включающие S – 11, 12, 1 час, T – 2, 3, 4 часа, I – 5, 6, 7 часов, N – 8, 9, 10 часов.

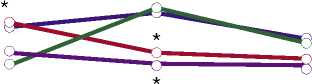

Результаты и обсуждение. При исследовании внутриглазного давления (ВГД) у пациентов всех групп (Рис. 1) на 1-е сутки после операции выявлено то, что данный показатель у пациентов 1-й группы составил 24,3±4,1 мм рт. ст., у пациентов 2-й группы – 25,2±3,4 мм рт. ст., у пациентов 3-й группы составил 17,2±3,8 мм рт. ст. При этом у пациентов 1-й группы ВГД в 68% было более 28 мм рт.ст. После проведения оперативного лечения у пациентов 1-й и 2-й групп выявлено статистически достоверное повышение ВГД в сравнении с данными пациентами 3-й группы. Подобная разница исследуемого показателя основывается на частичном блоке сообщения между передней и задней камерами глаза на фоне положения ИОЛ. Наиболее важным является изменение показателя ВГД у пациентов 2-й группы. В большинстве случаев наблюдалось кратковременное повышение ВГД, как следствие раздражения цилиарного тела при транссклеральной фиксации ИОЛ.

При исследовании ВГД у пациентов всех групп на 7-е сутки после операции выявлено то, что данный показатель у пациентов 1-й группы составил 27,3±5,2 мм рт. ст., у пациентов 2-й группы – 19,2±4,9 мм рт. ст., у пациентов 3-й группы составил 28,1±3,4 мм рт. ст. На 7-е сутки после оперативного лечения выявлено повышение ВГД у пациентов 3-й группы в сравнении с данными пациентов 2-й и 4-й групп, где p = 0,041 и p = 0,038 соответственно. Подобная тенденция выявляется у пациентов 1-й группы. Повышение ВГД на 7-е сутки после оперативного лечения является наиболее информативным. У пациентов с афакией (3-я группа) выявлен частичный зрачковый блок с закрытием иридотомии силиконовым пузырем, что потребовало подключение гипотензивной терапии в общую схему лечения. Подобная тенденция у пациентов при использовании переднекамерной ИОЛ (1-я группа) обусловлена дислокацией радужной оболочки в сторону ИОЛ, что также привело к необходимости включения в схему терапии гипотензивных препаратов.

На 30-е сутки после оперативного лечения у пациентов 1-й и 3-й групп была продолжена гипотензивная терапия в 47% и 60% соответственно. В 13% у пациентов 1-й группы и 11% у пациентов 3-й группы была дополнительно проведена лазерная иридотомия, которая позволила скомпенсировать внутриглазное давление. Лазерная иридотомия была проведена в нижней половине радужной оболочки для повышения

Карпов Г.О., Босов Э.Д., Мартынов А.О.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ СТРУКТУР ГЛАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

25,

20-

15_

10, 5_

0,

7-е сутки 30-е сутки

—С— 1 группа — _— 2 группа —-— 3 группа —-— 4 группа

Рис. 1. Внутриглазное давления у пациентов в различные сроки послеоперационного периода. Примечание: * – p <0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы, # – данные на фоне гипотензивной терапии (1-я и 3-я группы).

эвакуации внутриглазной жидкости. На 30-е сутки ВГД у пациентов 1-й группы составило 22,4±6,8 мм рт. ст., у пациентов 2-й группы – 18,1±2,9 мм рт. ст., у пациентов 3-й группы – 21,6±4,4 мм рт. ст., у пациентов 4-й группы (группа контроля) – 16,9±2,6 мм рт. ст. Обратная динамика выявлена у пациентов 2-й группы. При использовании транссклеральной фиксации, начиная с 7-х суток, выявлена стабилизация ВГД, без использования гипотензивной терапии. Данный показатель на 30-е сутки соответствовал ВГД в группе контроля.

Таким образом, изменение ВГД на протяжении наблюдения в послеоперационном периоде в группах исследования, обусловлено разными патогенетическими механизмами, в частности у пациентов 1-й и 3-й групп – зрачковым блоком, а у пациентов 2-й группы – раздражением цилиарного тела.

В раннем послеоперационном периоде при проведении диагностики, со стороны переднего отрезка глаза были выявлены некоторые отличительные особенности. Данные изменения обусловлены выбранной хирургиче- ской тактикой лечения, а именно методом коррекции дефекта капсулосвязачного аппарата (КСА).

Анализ параметров угла передней камеры на 30-е сутки после оперативного лечения демонстрирует изменения данного показателя в зависимости от КСА (табл. 1). Выявлено достоверное снижение показателей УПК 11(S), УПК 12(S), УПК 1(S), у пациентов 3-й группы в сравнение с аналогичными данными пациентов 4-й и 2-й групп: УПК 11(S) меньше на 7,16 (p = 0,042) и 6,97 (p = 0,048) градусов, УПК 12(S) – на 6,31 (p = 0,044) и 8,99 (p = 0,026)градусов, УПК 1(S) – на 8,22 (p = 0,028) и 8,04 (p = 0,034) градусов соответственно.

При исследовании угла передней камеры в темпоральном секторе выявлено достоверное снижение показателей угла передней камеры у пациентов 3-й группы относительно данных показателей 2-й и 4-й групп: УПК 2(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-й группы на 8,11 (p = 0,034) градусов, УПК 3(T) на 8,73 (p = 0,03) градуса относительно показателей 4-й группы.

При исследовании угла передней камеры в назальном секторе выявлено достоверное снижение показателей угла передней камеры у пациентов 3-й группы относительно данных показателей 2-й и 4-й групп: УПК 10(N) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-й группы на 7,08 (p = 0,038) градусов, УПК 8(N) на 6,77 (p = 0,046) градуса относительно показателей 4-й группы.

При исследовании особенностей изменения УПК в разных группах выявляется тенденция изменения данного показателя при использовании переднекамерной ИОЛ, относительно группы контроля, в частности данный параметр достоверно ниже в темпоральном секторе: УПК 3(T) в 1-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 7,73 (p = 0,036) градусов. Подобная тенденция в данном секторе выявлена у пациентов с афакией:

Табл. 1. Угол передней камеры у пациентов по 12 меридианам, градусы

|

S |

T |

I |

N |

|||||||||

|

УПК-11 |

УПК-12 |

УПК-1 |

УПК-2 |

УПК-3 |

УПК-4 |

УПК-5 |

УПК-6 |

УПК-7 |

УПК-8 |

УПК-9 |

УПК-10 |

|

|

34,64±2,89 |

36,14±5,21 |

29,59±4,91 |

35,28±6,75 |

32,39±3,81# |

35,93±5,72 |

38,18±4,69 |

29,44±6,96 |

32,21±3,84 |

35,94±6,79 |

34,42±4,71 |

29,01±5,79 |

|

|

38,12±2,89* |

36,09±3,01* |

37,11±2,91* |

38,23±2,75* |

36,31±4,81 |

35,61±3,68 |

38,53±4,72 |

35,59±2,58 |

33,62±4,67 |

36,44±3,84 |

38,38±4,83 |

37,24±2,86* |

|

|

30,96±2,96 |

29,78±2,92 |

28,89±2,94 |

30,12±3,04 |

31,39±3,26# |

31,53±3,62 |

31,68±3,71 |

31,84±3,96 |

31,64±3,70 |

31,52±3,67 |

31,42±3,30 |

30,16±3,21 |

|

|

37,93±2,77* |

38,91±2,73* |

36,93±2,78* |

35,98±4,01 |

40,12±2,76* |

34,26±3,84 |

37,34±2,91 |

34,42±4,96 |

36,36±3,89 |

38,29±2,71* |

36,18±3,85 |

35,12±4,76 |

|

Примечание : УПК – угол передней камеры, УПК1-УПК12 – градация, соответствующая исследуемым меридианам, S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор (inferior), N – назальный сектор (nasalis), * – p<0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы, # – p <0,05 в сравнении с данными пациентов 4-й группы.

Карпов Г.О., Босов Э.Д., Мартынов А.О.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ СТРУКТУР ГЛАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

УПК 3(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 8,73 (p = 0,028) градусов.

При исследовании угла передней камеры в темпоральном секторе выявлено достоверное снижение показателей угла передней камеры у пациентов 3-й группы относительно данных показателей 2-й и 4-й групп: УПК 2(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-й группы на 8,11 градусов (p = 0,034), УПК 3(T) на 8,73 (p = 0,03) градуса относительно показателей 4-й группы.

При исследовании особенностей изменения УПК в разных группах выявляется тенденция изменения данного показателя при использовании переднекамерной ИОЛ, относительно группы контроля, в частности данный параметр достоверно ниже в темпоральном секторе: УПК 3(T) в 1-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 7,73 (p = 0,036) градусов. Подобная тенденция в данном секторе выявлена у пациентов с афакией: УПК 3(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 8,73 (p = 0,028) градусов. Тенденция к уменьшению УПК в секторах S, N у пациентов 1-й групп определяется особенностями расположения ИОЛ. Показатели УПК пациентов 2-й групп в секторах S, I, N максимально приближены к аналогичным показателям группы контроля (4-й группа), на основании чего можно сделать вывод о максимальном физиологичном расположении ИОЛ.

Анализ параметров глубины передней камеры (ГПК) на 30-е сутки после оперативного лечения демонстрирует изменения данного показателя в зависимости от КСА (табл. 2). Важным моментом является то, что данный показатель измерялся на расстоянии 2мм от точки угла передней камеры глаза. Таким образом, параметр ГПК характеризует не только положение радужной оболочки относительно роговицы, но и косвенно отражает положение ИОЛ. Выявлено достоверное снижение показателей глубины передней камеры в верхнем секторе ГПК11(S), ГПК 12(S), ГПК 1(S), у пациентов 1-й группы в сравнение с аналогичными данными пациентов 2-й и 4-й групп: ГПК 11(S) меньше на 0,97мм (p = 0,027) и 1,16 мм (p = 0,031), ГПК 12(S) – на 0,8 мм (p = 0,03) и 0,66 мм (p = 0,036), ГПК 1(S) – на 1,13 мм (p = 0,019) и 0,69 мм (p = 0,029) соответственно. При исследовании передней камеры в темпоральном секторе выявлено достоверное снижение показателей глубины передней камеры у пациентов 1-й группы относительно данных показателей 2-й группы: ГПК 2(T) в 1-й группе меньше на 0,87 мм (p = 0,031). Достоверное снижение показателей выявлено у пациентов 3-й группы: ГПК 3(T) на 1,3 мм (p = 0,015) меньше относительно показателей 4-й группы в том же меридиане.

При исследовании ГПК в назальном секторе выявлено достоверное снижение показателей глубины передней камеры у пациентов 1-й и 3-й групп относительно данных показателей 4-й группы: ГПК 8(N) в 1-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 1,19 мм (p = 0,018), ГПК 8(N) у пациентов 3-й группы – на 1,42 мм (p = 0,012), ГПК 10(N) у пациентов 3-й группы на 1,18 мм (p = 0,019) меньше относительно показателей 4-й группы.

При исследовании глубины передней камеры в нижнем секторе выявлено достоверное снижение показателей глубины передней камеры у пациентов 1-й группы относительно данных показателей 4-й группы: ГПК 5(I) в 1-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 1,25 мм (p = 0,016). При общем анализе динамики показатели ГПК в зависимости от коррекции дефекта КСА, выявляются общие тенденции, характеризующие каждую группу. В частности, у пациентов с использованием переднекамерной ИОЛ (1-я группа), выявляется снижения данного параметра в секторе S, относительно показателей группы контроля (4-я группа) и

Табл. 2. Глубина передней камеры у пациентов всех групп по 12-и меридианам, в мм

|

S |

T |

I |

N |

|||||||||

|

ГПК-11 |

ГПК-12 |

ГПК-1 |

ГПК-2 |

ГПК-3 |

ГПК-4 |

ГПК-5 |

ГПК-6 |

ГПК-7 |

ГПК-8 |

ГПК-9 |

ГПК-10 |

|

|

1,35±0,44# |

1,73±0,21# |

1,54±0,39# |

1,81±0,44 |

2,35±0,37 |

2,46±0,38 |

1,64±0,57# |

2,16±0,45 |

2,12±0,61 |

1,72±0,62# |

2,14±0,63 |

1,96±1,02 |

|

|

2,32±0,41* |

2,53±0,46* |

2,67±0,71* |

2,68±0,41* |

2,65±0,83 |

1,96±0,83 |

2,18±0,67 |

1,98±0,49 |

2,96±0,56 |

2,69±0,34 |

2,44±0,49 |

2,40±0,65 |

|

|

a |

1,46±0,32 |

1,83±0,64 |

2,14±0,71 |

2,36±0,68 |

1,63±0,87# |

2,12±0,64 |

2,36±0,58 |

1,94±0,89 |

2,24±0,67 |

1,49±0,94# |

2,12±0,44 |

1,76±0,73# |

|

2,51±0,59 |

2,39±0,37 |

2,23±0,24 |

2,89±0,97 |

2,93±0,44 |

2,73±0,94 |

2,89±0,47 |

2,68±0,79 |

2,64±0,98 |

2,91±0,41 |

2,51±0,48 |

2,94±0,31 |

|

Примечание : ГПК – глубина передней камеры, ГПК 1- ГПК 12 – градация, соответствующая исследуемым меридианам, S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор (inferior), N – назальный сектор (nasalis), * – p <0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы, # – p <0,05 в сравнении с данными пациентов 4-й группы.

Карпов Г.О., Босов Э.Д., Мартынов А.О.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ СТРУКТУР ГЛАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ группы с использованием транссклеральной фиксацией ИОЛ (3-я группа). При использовании переднекамерной ИОЛ наблюдается изменение положения радужной оболочки за счет давления силиконового пузыря со стороны витреальной полости.

Заключение

При исследовании ВГД на 1-е сутки после оперативного лечения у пациентов с переднекамерными ИОЛ в 68% давление было более 28 мм рт.ст. Увеличение данного показателя в группах с сформированным барьером между передней и задней камерами глаза в виде ИОЛ относительно группы пациентов с афакией объясняется частичным блоком сообщения между камерами глаза, на фоне положения ИОЛ. В группе с транссклеральной фиксацией наблюдалось кратковременное повышение ВГД, ввиду раздражения цилиарного тела при выполнении оперативного лечения. Подобная тенденция всплеска ВГД на 1–3-и сутки после транссклеральной фиксации ИОЛ наблюдается в работе 2019 г. Belkin A. с соавторами [13]. На 7-е сутки послеоперационного периода выявлено снижение ВГД у пациентов с транссклеральной фиксацией и повышение данного показателя у группы пациентов с переднекамерными линзами и афакией на 3 мм рт. ст. и 10,9 мм рт. ст. соответственно. Повышение ВГД на 7-е сутки является наиболее информативным. Данная тенденция у пациентов с афакией наблюдается вследствие закрытия иридотомии силиконовым пузырем, чем подтверждается работами Reddy M.A. с соавторами [9]. В своем исследовании авторы сообщают о закрытие иридотомий у пациентов с афакией и силиконовой тампонадой, а также необходимости проведения повторных иридомий, которые в последствии также перестают выполнять свою функцию. Обратная тенденция к снижению ВГД наблюдается у пациентов с транссклеральной фиксацией ИОЛ. На 30-е сутки после оперативного лечения у пациентов с переднекамерными линзами и афакией для компенсации ВГД была проведена лазерная иридотомия в 13% и 11% случаев соответственно. В группе пациентов с транссклеральной фиксацией показатель ВГД соответствовал группе с артифакией. Таким образом изменение ВГД в послеоперационном периоде у всех групп вызвано разными патогенетическими механизмами, в частности у пациентов с переднекамерными линзами и афакией – зрачковым блоком, у пациентов с транссклеральной фиксацией – раздражением цилиарного тела.

В нашем исследовании в раннем послеоперационном периоде при проведении диагностики анатомических параметров переднего отдела глаза при РОС на фоне силиконовой тампонады выявлены отличительные особенности, обусловленные выбранным методом коррекции дефекта КСА. В частности, выявлено достоверное снижение показателей УПК 11(S), УПК 12(S), УПК 1(S) у пациентов с афакией в отличии от пациентов с переднекамерными и транссклерально фиксированными ИОЛ. Данные изменения варьируются от 6,31° до 8,99° в зависимости от исследуемого сектора. Подобная тенденция наблюдается у пациентов с переднекамерными ИОЛ, относительно группы пациентов с артифакией. В частности, данный параметр достоверно ниже в темпоральном секторе, УПК 3(T) в группе пациентов с переднекамерными ИОЛ меньше относительно показателей группы пациентов с артифакией на 7,73° (p = 0,036).

Достоверное снижение показателей ГПК у пациентов с переднекамерными линзами относительно пациентов с транссклеральной фиксацией и артифакией выявлено в верхнем секторе от 0,6 мм до 1,16 мм соответственно. Снижение показателей ГПК в темпоральном секторе наблюдается у пациентов с афакией относительно пациентов с артифакией. Также выявляется достоверное снижение данного параметра в назальном секторе у пациентов с переднекамерными линзами и афакией относительно артифакичных пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДНИХ СТРУКТУР ГЛАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФИКСАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛИКОНОВОЙ ТАМПОНАДЫ ВИТРЕАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

Список литературы Анатомические особенности передних структур глаза при различных способах фиксации интраокулярной линзы у пациентов в условиях силиконовой тампонады витреальной полости

- Файзрахманов, Р.Р. Павловский О.А., Ларина Е.А. Способ закрытия макулярных разрывов с частичным сохранением внутренней пограничной мембран // Вестник офтальмологии. — 2020. — №136(1). — С. 73-79. [Fayzrakhmanov, R.R. Pavlovsky O.A., Larina E.A. A method for closing macular ruptures with partial preservation of the inner boundary membrane. Bulletin of Ophthalmology. 2020; 136; (1): 73-79. (In Russ.)]

- Файзрахманов Р.Р., Шишкин М.М., Карпов Г.О., Суханова А.В., Шаталова Е.О. Применение различных типов интраокулярных линз при тампонаде витреальной полости силиконовым маслом в условиях афакии // Уральский медицинский журнал. — 2020. — №7(190). — С. 97-103. [Fayzrakhmanov R.R., Shishkin M.M., Karpov G.O., Sukhanova A.V., Shatalova E.O. The use of various types of intraocular lenses during tamponade of the vitreal cavity with silicone oil in conditions of aphakia. Ural Medical Journal. 2020; 7(190): 97-103. (In Russ.)]

- Файзрахманов Р.Р., Босов Э.Д., Шишкин М.М., Воропаев В.Ю., Суханова А.В., Чехонин Е.С., Миронов А.В. Современные аспекты терапии субмакулярных кровоизлияний на фоне макулярной дегенерации // Вестник офтальмологии. — 2022. —№138(2) — С. 87-93. [Fayzrakhmanov R.R., Bosov E.D., Shishkin M.M., Voropaev V.Yu., Sukhanova A.V., Chekhonin E.S., Mironov A.V. Modern aspects of therapy of submacular hemorrhages on the background of macular degeneration. Bulletin of Ophthalmology. 2022; 138(2): 87-93. (In Russ.)]

- Карпов Г.О., Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Шишкин М.М., Суханова А.В. Сравнительный анализ коррекции афакии при витреоретинальной патологии // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2021. — С.17(2). — С. 304-307. [Karpov G.O., Fayzrakhmanov R.R., Pavlovsky O.A., Shishkin M.M., Sukhanova A.V. Comparative analysis of aphakia correction in vitreoretinal pathology. Saratov Scientific and Medical Journal. 2021; 17(2): 304-307. (In Russ.)]

- Zhou Y, Zhang S, Zhou H, Gao M, Liu H, Sun X. Comparison of fundus changes following silicone oil and sterilized air tamponade for macular-on retinal detachment patients. BMC Ophthalmol. 2020;20(1):249. Published 2020 Jun 22. doi:10.1186/s12886-020-01523-9

- Yavuzer, K., Yavuzer B. Evaluation of anterior segment structures with Scheimpflug camera in patients undergoing sutureless scleral fixation by modified Yamane technique. Int Ophthalmol. 2022;42(2): 645-651

- Yamane S, Sato S, Maruyama-Inoue M, Kadonosono K. Flanged Intrascleral Intraocular Lens Fixation with Double-Needle Technique. Ophthalmology. 2017;124(8):1136-1142. doi:10.1016/j.ophtha.2017.03.036

- Shen JF, Deng S, Hammersmith KM, et al. Intraocular Lens Implantation in the Absence of Zonular Support: An Outcomes and Safety Update: A Report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2020; 127(9):1234-1258. doi:10.1016/j.ophtha.2020.03.005

- Reddy MA, Aylward GW. The efficacy of neodymium: YAG laser iridotomy in the treatment of closed peripheral iridotomies in silicone-oil-filled aphakic eyes. Eye (Lond). 1995;9 ( Pt 6):757-759. doi:10.1038/eye.1995.190

- Ng CC, Peng MY, McDonald HR. Massive Delayed Hemorrhagic Choroidal Detachment and Giant Retinal Tear Detachment Following Scleral-Fixated Akreos IOL. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2021;52(5):288-292. doi:10.3928/23258160-20210429-07

- Mahapatra SK, Mannem N. Anterior chamber intraocular lens – An effective alternative in traumatic and surgical aphakia in the era of scleral-fixated intraocular lens. Indian J Ophthalmol. 2021;69(6):1404-1408. doi:10.4103/ijo.IJO_2192_20.

- Issa R, Xia T, Zarbin MA, Bhagat N. Silicone oil removal: post-operative complications. Eye (Lond). 2020;34(3):537-543. doi:10.1038/s41433-019-0551-7

- Belkin A, Einan-Lifshitz A, Mathew DJ, et al. Intraocular pressure control after trans-scleral intraocular lens fixation in glaucoma patients. Eur J Ophthalmol. 2020;30(4):685-689. doi:10.1177/1120672119840913

- Barca F, Caporossi T, de Angelis L, et al. Trans-scleral plugs fixated IOL: a new paradigm for sutureless scleral fixation. J Cataract Refract Surg. 2020; 46(5):716-720. doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000135

- Abu-Yaghi, N. Y., Abu Gharbieh, A. Al-Amer Characteristics, fates and complications of long-term silicone oil tamponade after pars plana vitrectomy. BMC Ophthalmol. 2020; 20(1): 336-346