Анатомические вариации протоковой системы поджелудочной железы

Автор: Сетдикова Галия Равилевна, Паклина Оксана Владимировна, Гордиенко Елена Николаевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье изучена протоковая система поджелудочной железы. Обнаружено, что основную дренирующую функцию в поджелудочной железе выполняет панкреатический проток и лишь в тех случаях, когда имелось глубокое залегание панкреатического протока (ближе к крючковидному отростку), вспомогательная функция дренирования осуществлялась через добавочный проток. Также обнаружена раздельная протоковая система поджелудочной железы -pancreas divisum. В связи с широким применением техники эндосонографии при различных опухолеподобных и неопластических заболеваниях поджелудочной железы знание анатомо-топографических особенностей протоковой системы позволит повысить качество диагностики в данной нозологической группе.

Поджелудочная железа, протоковая система

Короткий адрес: https://sciup.org/143177213

IDR: 143177213

Текст научной статьи Анатомические вариации протоковой системы поджелудочной железы

Сетдикова Г.Р., Паклина О.В., Гордиенко Е.Н. Анатомические вариации протоковой системы поджелудочной железы// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 4.- С. 18-21. (25).04.18-21

Setdikova GR, Paklin OV, Gordienko EN. Anatomic variations of the pancreatic duct system. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Dec 30;25(4):18-21. (25).04.18-21

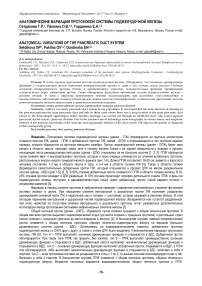

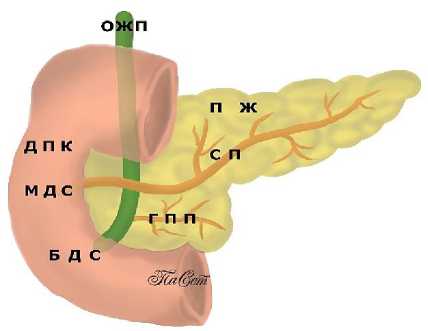

Введение. Протоковая система поджелудочной железы (далее - ПЖ) формируется из крупных коллекторов (главного протока ПЖ, далее - ППЖ и добавочного протока ПЖ, далее - ДПЖ) и открывающихся в них протоков первого порядка, которые образуются из протоков меньшего калибра. Проток поджелудочной железы (далее - ППЖ) берет свое начало в области хвоста, проходит через тело и головку железы ближе к ее задней поверхности и впадает в просвет нисходящей части двенадцатиперстной кишки (далее - ДПК), открываясь на ее большом сосочке [1, 2, 3]. ППЖ образуется путем слияния меж- и внутридольковых протоков, которые в свою очередь начинаются со слияния вставочных протоков, расположенных внутри каждого панкреатического ацинуса (рис.1-А). Длина ППЖ составляет 18-20 см, диаметр у взрослого человека составляет 1-2 мм в области хвоста и тела, и 3-4 мм в области головки ПЖ [4]. Также, в области головки формируется самостоятельный добавочный проток ПЖ, который открывается в просвет ДПК на малом дуоденальном сосочке (далее - МДС) (рис.1-Б) [3, 5]. В 60% случаев добавочный проток сливается с ППЖ в области головки железы. В 2025% случаев протоки впадают в ДПК раздельно. В 10% случаев происходит атрофия дистального отдела ППЖ, и весь сок поджелудочной железы поступает в двенадцатиперстную кишку через добавочный проток (такой вариант относят к аномалиям развития) [6].

Вариации в период слияния протоков в эмбриогенезе приводят к вариантам анатомического строения протоковой системы железы в целом. При нарушении слияния вентральной и дорзальной частей ПЖ возникает раздельное дренирование основной части ПЖ и каудальной части головки — состояние, которое называется pancreas divisum. В этой ситуации паренхима вентральной и дорзальной частей поджелудочной железы объединяется или остается разделенной, при этом, несмотря на отсутствие слияния вентрального и дорзального протоков, могут развиваться дополнительные коллатерали между протоковыми системами эмбриональных зачатков железы [7].

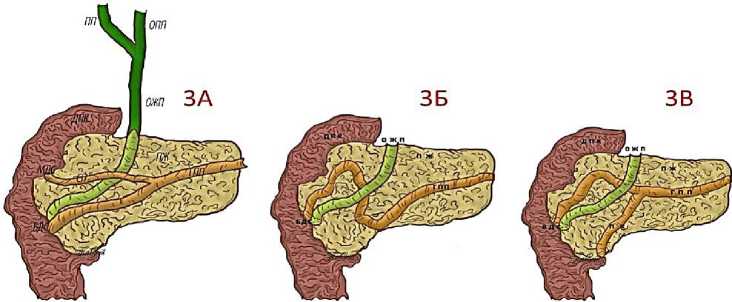

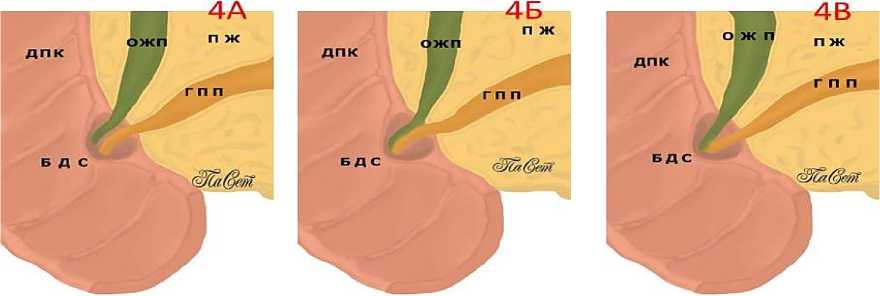

Общий желчный проток (далее - ОЖП) - образуется путем слияния пузырного с общим печеночным протоком. В общем желчном протоке выделяют перихиларический отдел (до места слияния с пузырным протоком) и дистальный отдел (после слияния с пузырным протоком до места впадения в ампулу) [2]. В большинстве случаев главный панкреатический проток сливается с общим желчным протоком, образуя печеночно-поджелудочную ампулу на вершине большого дуоденального сосочка (далее - БДС). Основываясь на взаиморасположении главного, добавочного протоков поджелудочной железы и ОЖП друг к другу, а также к стенке ДПК были выделены 4 анатомические вариации протоковой системы ПЖ [8]: Тип А – ППЖ выполняет основную дренирующую функцию и открывается в БДС. Добавочный проток облитерируется. При таком типе ППЖ, как правило, без изгибов; тип В – ППЖ выполняет преимущественно основную дренирующую функцию и открывается в БДС. Добавочный проток выполняет незначительную дренирующую функцию и открывается в МДС; тип С – основную дренирующую функцию выполняет добавочный проток, открывается в МДС, а ППЖ или облитерируется, либо выполняет незначительную дренирующую функцию и открывается в БДС, включает в себя 4 подтипа; тип D – если протоковая система не укладывается в типы с 1 по 3, то данная система классифицируется как 4 тип. Включает в себя 4 подтипа. В большинстве случаев ППЖ сливается с общим желчным протоком, образуя печеночноподжелудочную ампулу. Возможно несколько вариантов взаиморасположения общего желчного протока и ППЖ.

Приблизительно в 60-70% случаев встречается так называемый Y-тип, при котором дистальная часть ППЖ впадает в общий желчный проток до выхода в ДПК и формирует общий проток, «воронкообразный» по своей форме, длиною 2 см и более. Другой вариант наблюдается в 22% случаев и полу-

Рис. 1. Протоки поджелудочной железы. А - Проток поджелудочной железы (Вирсунгов проток). Б - добавочный проток ПЖ (Санториниев проток).

чил название V-типа. ППЖ и общий желчный проток соединяются в толще двенадцати перстной кишки, формируя короткий общий проток длиною не более 3 мм до ампулы. Третий вариант назван U-типом, при котором оба протока не соединяются, а открываются на большом сосочке близко лежащими разделенными отверстиями. В редких случаях (около 4%) отдельные отверстия располагаются не рядом, а на расстоянии друг от друга [9]. В связи с широким применением в современной медицине техники эндосонгографии при различных опухолеподобных и неопластических заболеваниях поджелудочной железы знание анатомо-топографических особенностей протоковой системы в нашей популяции позволит специалистам повысить качество диагностики в данной нозологической группе, поэтому целью исследования является изучение анатомо-топографических особенностей протоковой системы поджелудочной железы.

Материалы и методы исследования. Работа основана на аутопсийном материале, полученном от 80 трупов, 40 мужчин и 40 женщин, возраст которых составил от 50 до 75 лет. У всех клинически и морфологически не выявлены заболевания панкреато-дуоденальной зоны. Для достижения указанной цели было проведено топографо-анатомическое исследование ОЖП и ППЖ. Для идентификации БДС и МДС в ОЖП и проток поджелудочной железы вводили спирт для промывания и выведения скопившегося секрета, а затем раствор, состоящий из формалина и специальных маркировочных чернил. Силу и значимость связи между анализируемыми признаками оценивали с помощью корреляционнорегрессионного анализа. Для количественных признаков вычисляли корреляционный коэффициент Пирсона. За уровень статистической значимости принимали р<0,05. Для анализа выживаемости (по методу Каплана-Мейера) использовали регрессионную модель пропорциональных интенсивностей Кокса. Достоверность различий между кривыми выживаемости подтверждали с помощью лог-рангового теста, критериями Гехана и F-критерия Кокса, с использованием пакета программ Statistica для Microsoft Windows версия 6.0.

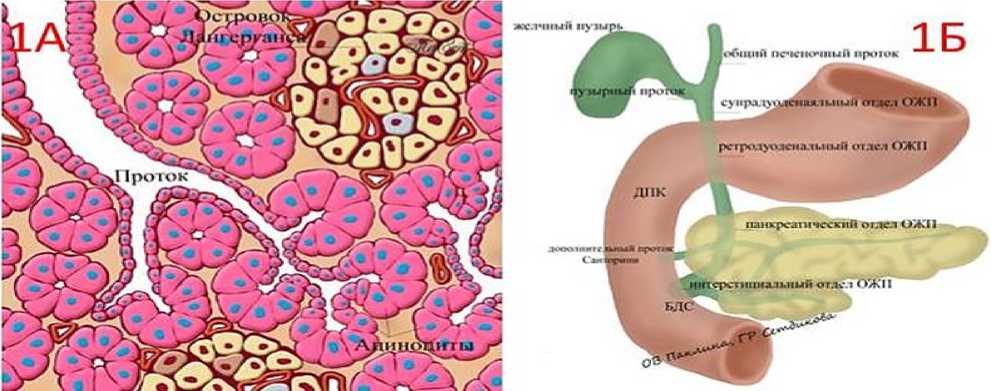

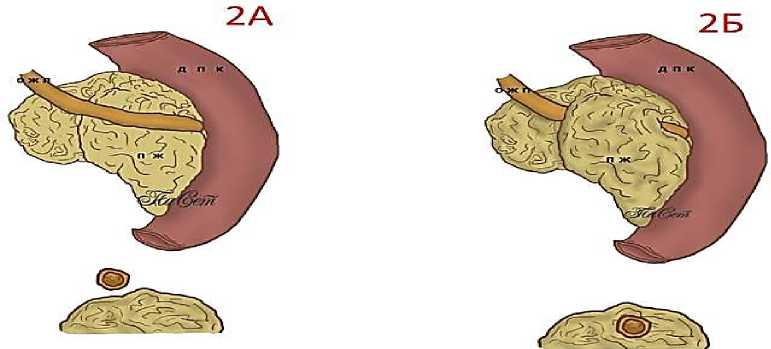

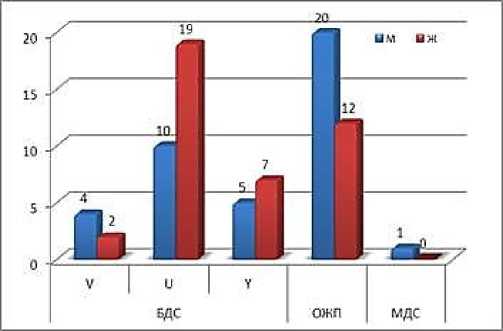

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что в 77 из 80 случаев ОЖП залегал в толще ПЖ. Глубина залегания составила от 1 мм до 11 мм. Данные приведены в таблице 1 на с. 21. Следует отметить, что у женщин в 23 из 40 случаев глубина залегания ОЖП ниже, чем у мужчин, для которых характерно более поверхностное залегание ОЖП. В 3-х случаях проток располагался на задней поверхности железы (рис. 2А-Б). Диаметр ОЖП в среднем составил у мужчин 0,7 см, у женщин - 0,8 см (варьировал от 0,5 см до 1,5 см). У мужчин в большинстве случаев диаметр ОЖП концентрировался в размере 0,7 см и не превышал 1,1 см. Напротив, для женщин распределение значений диаметра ОЖП было равномерным (табл. 2, с. 21). В 12,5% случаев обнаружено низкое слияние пузырного и общего печеночного протоков - непосредственно в головке ПЖ, с преобладанием у мужчин в два раза. Расстояние от БДС до места слияния пузырного и общего печеночного протоков разнилось и составило от 3,0 см до 6,5 см. Для мужчин характерно более низкое слияние протоков с формированием ОЖП, как правило, до 5,0 см от БДС. При измерении ППЖ диаметр в 63,75% случаев составил 3 мм, в 25% случаев диаметр был равен 2 мм и далее в убывающем порядке 5 мм и 4 мм, соответственно в 8,75% и 2,5% случаев. Как правило, ППЖ располагался в толще головки железы и имел практически перпендикулярный ход к стенке двенадцатиперстной кишки, и в 80% случаев зондирование протока пуговчатым зондом не вызывало трудностей (рис. 3-А). Глубина залегания ППЖ от верхней поверхности поджелудочной железы варьировала от 2,5 до 3,0 см. В остальных 20% случаев проток имел извилистый ход, и без предварительного рассечения ножницами его зондирование пуговчатым зондом не представлялось возможным. В данных случаях, проток пролегал ближе к задней поверхности железы, дорзальнее ОЖП, и определить глубину залегания не представлялось возможным. В двух случаях проток формировал S-образный путь и проходил сначала на верхнезаднюю поверхность железы, затем на нижне-переднюю и лишь потом впадал в БДС. При этом отсутствовал проток крючковидного отростка ПЖ, а также добавочный проток (рис. 3-Б). Проток крючковидного отростка представлял собой ответвление от ППЖ на расстоянии от БДС 3-4 см и обнаружен в 97,5%случаев (рис. 3-В). Мы выявили прямую корреляционную зависимость между полом и местом впадения ППЖ (r=0,23 p=0,037). В 58,7% случаев ППЖ открывался в БДС. Взаиморасположение ППЖ и ОЖП по типам: V:Y:U составило по 6, 12 и 29 случаев соответственно (рис. 4А - 4В). Протоки (по 2 случая) сливались на расстоянии 3 мм, 4 мм и 9 мм и по 1 случаю – на расстоянии от 5-8 мм. В 40% случаев ППЖ впадал в ОЖП на расстоянии от 1,0 см до 4,0 см, данные приведены на рисунке 5 (с. 21). Добавочный проток обнаружен в 83,7% случаев, во всех случаях открывался в малый дуоденальный сосочек, расположенный, как правило, на расстоянии 1,5 см от БДС (от 1,0 до 2,5 см). В среднем диаметр добавочного протока составил 2 мм. Следует отметить, что в нашем наблюдении добавочный проток в два раза чаще был обнаружен у лиц женского пола в соотношении 6:1. Протоки ПЖ находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так, в тех случаях, когда ППЖ занимает центральное расположение в толще железы, добавочный проток либо не определялся, либо отходил от ППЖ в области шейки железы и в дальнейшем облитерировался. В случаях расположения ППЖ ближе к крючковидному отростку, определить добавочный проток не представляло трудностей, так как добавочный проток открывался на МДС и диаметр его был примерно, как и у ППЖ. В 5% (4/80) случаев обнаружена раздельная протоковая система ПЖ – pancreas divisum (рис. 6, с. 21).

Рис. 2. Глубина залегания общего желчного протока. А - на поверхности поджелудочной железы; Б -в толще поджелудочной железы.

Рис. 3. Ход ППЖ в толще головки поджелудочной железы. А - перпендикулярный ход к стенке двенадцатиперстной кишки. Б - S-образный (извилистый) ход. В - извилистый ход к стенке двенадцатиперстной кишки с ответвлением протока крючка (ПК).

Рис. 4. Впадение ППЖ и общего желчного протоков. А - Y-тип (периампулярное слияние). Общий проток длиной 3 мм и более. Б - V-тип (ампулярное слияние). Общий проток длиной 2 мм и менее. В - U-тип (нет слияния).

Рис. 5. Впадение ППЖ в ОЖП в зависимости от пола.

Рис. 6. Разделенное дренирование поджелудочной железы (pancreas divisum).

В данных случаях не было слияния ППЖ и добавочного протока, а расстояние между МДС и БДС составило 2,5 см.

В 3/4 случаев ППЖ имел длину 1,5 см, диаметр 4 мм и в толще крючковидного отростка распадался на мелкие протоки. Открывался на БДС - V-тип. В ¼ случаев ППЖ имел длину 5 см, диаметр 3 мм, в области тела распадался на мелки протоки. Открывался на БДС - V-тип. Добавочный проток в данном случае был больше по диаметру – 6 мм, в области хвоста железы распадался на мелкие протоки и открывался на МДС.

Таблица 1 залегания ОЖП в зависимости от пола

|

Глубина залегания |

М (n=40) |

Ж (n=40) |

|

На поверхности |

3 |

0 |

|

От 1-5 мм |

27 |

17 |

|

6-11 мм |

10 |

23 |

Примечание: ОЖП - общий желчный проток; М - мужчины; Ж - женщины

Заключение. Таким образом, основную дренирующую функцию в поджелудочной железе, как правило, выполняет ППЖ, и лишь в тех случаях, когда имеется глубокое залегание панкреатического протока (ближе к крючковидному отростку), вспомогательная функция дренирования осуществляется через добавочный проток. Наличие разделенной протоковой системы ПЖ, или «pancreasdivisum»,в нашей популяции составляет не более 5% случаев. Знание протоковой системы поджелудочной железы и анатомотопографических вариантов ее развития повышает качество диагностики при применении современного оборудования лучевой диагностики при заболеваниях поджелудочной железы.

Таблица 2

Диаметр ОЖП в зависимости от пола

|

Ø ОЖП |

5 см |

6 см |

7 см |

8 см |

9 см |

10 см |

11 см |

13 см |

15 см |

|

М |

2 |

5 |

19 |

4 |

0 |

2 |

1 |

0 |

0 |

|

Ж |

6 |

4 |

8 |

4 |

4 |

7 |

0 |

1 |

3 |

Примечание: ОЖП - общий желчный проток; М - мужчины; Ж – женщины

Список литературы Анатомические вариации протоковой системы поджелудочной железы

- Колесников Л.Л. Анатомия человека.-Том 2.-М.: Геотар-Медиа, 2014.-319с.

- Lack E.E. Pathology of the pancreas, gallbladder, extrapancreatic biliary tract and ampullary region.-Oxford, 2003.-586pp.

- Terminologia Anatomica. Международная анатомическая терминология.-М.: Медицина, 2003.-409 с.

- Кирпатовский И.Г., Смирнова Э.Д. Клиническая анатомия. Кн. 1.-М.: Медицинское информационное агентство, 2003.-421с.

- Terminologia Histologica. Международные термины по цитологии и гистологии человека с официальным списком русских эквивалентов.-М.: Геотар-Медиа, 2009.-272с.

- Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Болезни поджелудочной железы.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-736с.

- Путов Н.В., Артемьева Н.Н., Коханенко Н.Ю. Рак поджелудочной железы.-С.-Пб.: Питер, 2005.-416с.

- Cubilla AL, Fitzgerald PJ. Gross anatomy. In book: Cubilla AL, Fitzgerald PJ, editors. Tumors of the exocrine pancreas. Washington, DC: Armed forces institute of pathology; 1984. P. 31-52.

- Паклина О.В., Кармазановский Г.Г., Сетдикова Г.Р. Патоморфологическая и лучевая диагностика хирургических заболеваний поджелудочной железы.-М.: Видар-М, 2013.-181с.