Анатомическое строение побега Juniperus polycarpos С. Koch в предгорном Дагестане

Автор: Асадулаев З.М., Садыкова Г.А., Рамазанова З.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Идентификация видов J. excelsa Bieb. и J. polycarpos C. Koch проблематична и требует проведения дополнительных исследований. Настоящая статья посвящена описанию и количественной оценке анатомических признаков побегов J. polycarpos, произрастающего в условиях Предгорного Дагестана, которые могут быть использованы для решения таксономических вопросов. Модельные побеги (1-3-летние) J. polycarpos собирали с северной стороны кроны на уровне 1.5 м от земли. Фиксирование, приготовление временных микропрепаратов и описание основных структурных элементов тканей побега проводили в соответствии с общепринятыми методиками. Впервые дано описание анатомического строения молодых побегов J. polycarpos. Проведена их количественная оценка, выделены характерные анатомические особенности в зависимости от возраста и формы побега. Специфическими особенностями морфологического строения можно считать наличие двух типов побегов (двухлопастных и трехлопастных); анатомического - наличие у двухлопастных побегов в паренхиме листовых подушек большого количества каменистых клеток, а также характерное строение центрального цилиндра; наличие и количество масляных клеток. Выявленные признаки могут быть использованы для сравнительно-анатомической идентификации видов рода Juniperus.

Juniperus polycarpos c. koch, двухлопасной побег, трехлопасной побег, ткани побега, цен-тральнопредгорный дагестан (губденская популяция)

Короткий адрес: https://sciup.org/147229650

IDR: 147229650 | УДК: 581.8 | DOI: 10.17072/1994-9952-2020-3-157-164

Текст научной статьи Анатомическое строение побега Juniperus polycarpos С. Koch в предгорном Дагестане

Систематика рода Juniperus L. основана на признаках морфологического и анатомического строения вегетативных органов [Комаров, 1934; Hall, 1961], морфологии шишек, биохимических данных [Gadek, Quinn, 1984; Farjon, 1992, 2001;

Adams, 2008; Adams et al., 2016], экологических и ботанико-географических исследованиях [Исмаилов, 1975], и неоднократно пересматривалась.

Особенно много вопросов возникает при идентификации видов Juniperus excelsa Bieb. и J. poly-

carpos C. Koch, имеющих сходные морфологические признаки, но разные ареалы и экологию.

J. polycarpos считают ксерофитом, он встречается в Закавказье, Турции, Иране, а на территории России – в Дагестане [Кецховели, 1980]. J. excelsa – мезоксерофит с более широким ареалом, охватывающим Балканский полуостров, острова Греческого архипелага, Малую Азию, Иран, Крым (от Балаклавы до Карадага); на Северо-Западном Кавказе встречается от Анапы до Геленджика [Ареалы …, 1977].

Оба упомянутых вида древовидных можжевельников по причине их реликтовости и сокращающихся ареалов включены в разные Красные книги: J. polycarpos занесен в Красную книгу Дагестана [Красная…, 2009], J. excelsa – в Красную книгу России [Красная…, 2008].

В Конспекте флоры Кавказа [2003] J. polycarpos приводится в ранге подвида ( J. excelsa subsp. polycarpos ), тогда как другими авторами рассматривается в качестве самостоятельного вида [Галушко, 1978; Муртазалиев, 2009; Adams et al., 2016; Hojjati et al., 2018 и др.]. Результаты современных молекулярно-генетических исследований [Adams et al., 2016] также свидетельствуют об обособленности J. polycarpos от J. excelsa и подтверждают его видовой статус.

Но тем не менее, таксономическое положение J. polycarpos остается дискуссионным и требует проведения дополнительных исследований.

В связи с этим была поставлена задача сравнительной оценки J. polycarpos и J. excelsa по анатомическим признакам их вегетативных и генеративных органов.

В данной статье представлено описание и количественная оценка анатомических признаков побегов J. polycarpos , произрастающего в условиях Предгорного Дагестана .

Материал и методы исследований

Объектом исследования послужили 1–3-летние побеги J. polycarpos , собранные в 2019 г. на южных отрогах хр. Чонкатау в окрестности с. Губден Карабудахкенского р-на Предгорного Дагестана на высоте 800 м над ур. м. Модельные побеги (1–3летние) собирали с северной стороны кроны на уровне 1.5 м от земли. Их фиксировали в 70%-ном растворе спирта с глицерином. Приготовление временных микропрепаратов проводили по общепринятой методике анатомических исследований [Барыкина, 2004]. Описание основных структурных элементов тканей листа проводили в соответствии с разработками И.А. Самылиной, О.Г. Аносовой [2007].

Анатомические исследования проведены в Лаборатории интродукции и генетических ресурсов древесных растений ГорБС ДФИЦ РАН на оптиче- ском микроскопе Levenhuk D870T с использованием окуляр-микрометра. Микропрепараты фотографировали на микроскопе Ломо–АТ 054 и с помощью оптического видеоокуляра DCM 510 SCOP. Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.

Схемы поперечных сечений побегов J. polycarpos , представленных на рис. 1 и 2, даны авторами на основе анализа анатомических срезов.

Результаты и их обсуждение

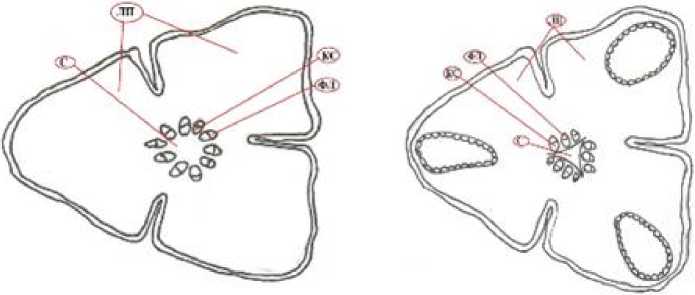

У Juniperus polycarpos C. Koch побеги имеют супротивное и мутовчатое листорасположение, которым на поперечном срезе стебля соответствуют двух- и трехлопастное строение (рис. 1). При этом число и размеры лопастей связывают как с особенностями филлотаксиса, так и с неравномерным разрастанием разных участков стебля и оснований листьев [Лотова, 1987]. По мере утолщения стебля вследствие разрастания ксилемы к концу второго года роста выемки между лопастями распрямляются.

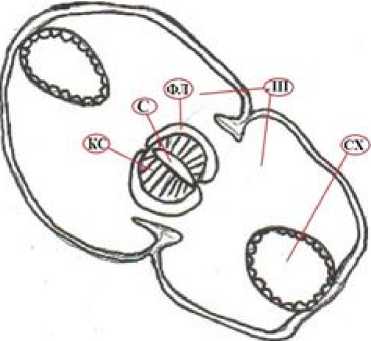

Рис. 1 . Поперечный срез двухлопастного однолетнего побега:

СХ – смоляной ход; ЛП – листовые подушки; ФЛ – флоэма; КС – ксилема; С – сердцевина; СЛ – сердцевинные лучи; ЭНД – эндодермоидный слой; ПР – перидерма

Несмотря на внешнее морфологическое различие, связанное с лопастностью (рис. 2), общее анатомическое строение и взаиморасположение тканей в стебле побегов при этом однотипное. Кутикула стебля хорошо развитая, с толщиной от 10.5 до 13.5 мкм (в зависимости от возраста). Эпидерма однослойная, сохраняется и на трехлетних побегах. Высота клеток колеблется от 7.5 мкм до 20.0 мкм, при этом стенки клеток с возрастом становятся более толстыми и более плоскими (табл. 1).

Волоски на стебле встречаются редко, они простые, серповидно изогнутые. Между клетками эпидермы четко выделяются двухэтажные устьица.

Под эпидермой прерывистыми рядами расположена 1–2-слойная гиподерма с толстыми, сильно лигнифицированными клеточными стенками. Толщина ее варьирует в зависимости от числа слоев от 14.5 мкм до 25.3 мкм у трехлопастных и 15.3 мкм до 22.8 мкм ‒ у двухлопастных побегов. Первичная кора одно- и двулетних побегов содержит хлорофиллоносную, связанную с листовыми по- душками паренхиму, и имеет 3–4 слоя клеток. Внутренний слой первичной коры, окружающий центральный цилиндр, также четко выражен и называется эндодермоидным [Эзау, 1980]. Толщина этого слоя у трехлопасных побегов на второй год жизни увеличивается от 31.3 мкм до 39 мкм, у трехлетних побегов, наоборот, уменьшается до 32.8 мкм.

А (однолетний без смоляных ходов)

Б (однолетний со смоляными ходами)

Рис. 2 . Поперечные срезы трёхлопастных разновозрастных побегов.

Обозначения см. на рис. 1

Таблица 1

Морфометрические показатели структурных элементов тканей побега Juniperus polycarpos C. Koch

|

Признак |

Двухлопастные побеги |

Трехлопастные побеги |

|||

|

x ± s x CV,% |

x ± s x CV,% |

||||

|

1-летний |

2-летний |

1-летний |

2-летний |

3-летний |

|

|

Кутикула, мкм |

10.5 ±0.82 |

12.5 ±0.64 |

12.3 ±0.78 |

12.0 ±0.82 |

13.5 ±1.00 |

|

24.6 |

16.3 |

20.3 |

21.5 |

23.4 |

|

|

Эпидерма, мкм |

13.3 ±1.12 |

12.5 ±0.91 |

14.5 ±0.62 |

13.8 ±1.13 |

13.3 ±1.06 |

|

26.8 |

23.1 |

13.6 |

26.1 |

25.2 |

|

|

Гиподерма, мкм |

15.3 ±0.69 |

22.8 ±1.80 |

14.5 ±1.22 |

20.0 ±1.05 |

25.3 ±1.60 |

|

14.4 |

25.1 |

26.7 |

16.7 |

20.1 |

|

|

Эндодермоидный слой, мкм |

33.5 ±3.42 |

22.8 ±2.59 |

31.3 ±2.14 |

39.0 ±3.78 |

32.8 ±2.09 |

|

32.3 |

36.1 |

21.7 |

30.7 |

20.2 |

|

Окончание табл. 1

|

Признак |

Двухлопастные побеги |

Трехлопастные побеги |

|||

|

x ± s x CV,% |

x ± s x CV,% |

||||

|

1-летний |

2-летний |

1-летний |

2-летний |

3-летний |

|

|

Флоэма, мкм |

39.3 ±2.11 17.0 |

65.5 ±2.66 12.8 |

41.3 ±2.39 18.3 |

69.0±4.63 21.2 |

152.0 ±4.21 8.8 |

|

Флоэма проводящая, мкм |

– |

16.3 ±1.30 25.4 |

– |

20.5 ±2.41 37.2 |

40.8 ±2.61 20.3 |

|

Ксилема, мкм |

25.5 ±1.57 19.5 |

71.0 ±2.27 10.1 |

34.8 ±1.99 18.1 |

90.8 ±3.92 13.7 |

283 ±10.48 11.7 |

|

Число трахеид в ксилемном ряду, шт. |

4.2 ±0.39 29.3 |

6.3 ±0.26 13.1 |

7.5 ±0.48 20.1 |

15.9 ±0.82 16.4 |

11.5 ±0.37 10.2 |

|

Число клеток в сердцевинном луче, шт. |

3.7 ±0.42 30.0 |

4.6 ±0.56 38.6 |

5.6 ±0.27 15.1 |

5.8 ±0.49 26.7 |

10.3 ±0.86 26.3 |

Уменьшение толщины эндодермоидного слоя у трехлетних побегов мы объясняем тем, что клетки становятся более плоскими в связи с увеличением диаметра ксилемы при незначительном увеличении общего диаметра стебля.

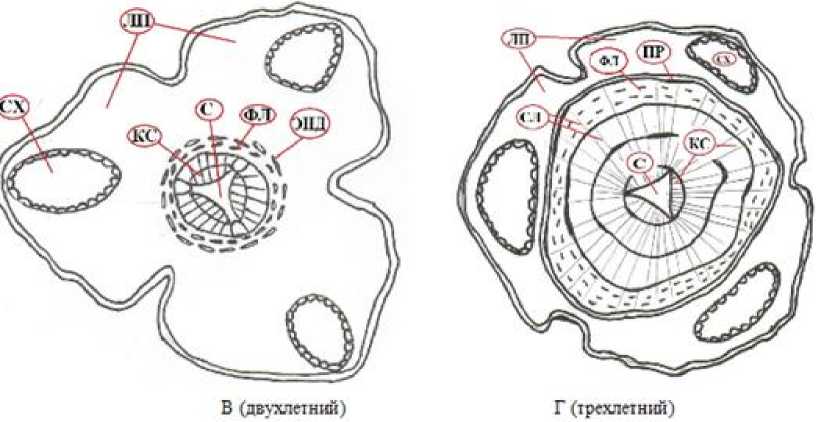

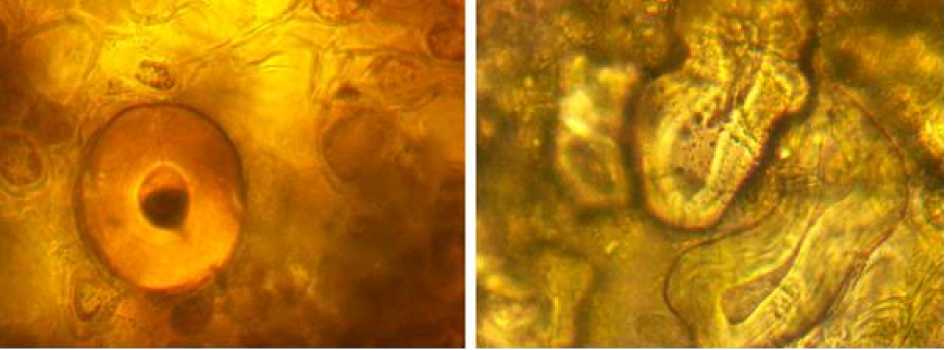

В листовых подушках хлорофиллоносная паренхима дифференцирована на палисадную и губчатую, граничащую с паренхимой первичной коры. В области губчатой ткани встречаются клетки двух типов: вытянутые с ровными контурами (40.5 и 28.9 мкм) и более крупные, с извилистыми клеточными стенками. Последние к третьему году разрушаются и объединяются в полости (рис. 3).

Рис. 3 . Смоляные полости

Кроме полостей, с обеих сторон листовых подушек ближе к ложбинкам побегов встречаются собранные в группы от двух (однолетние) до 14 (трехлетние) масляные клетки. На наличие в коре хвойных указанных групп клеток указывает и Л.И. Лотова [1987]. Для уточнения природы этих клеток и их принадлежности к тканям листа или стебля необходимо провести дополнительное анатомическое исследование и гистохимический анализ.

Коэффициент вариации (CV) у изученных признаков тканей стебля относительно стабильный и колеблется пределах от 8.8 у проводящей части флоэмы на третьем году жизни трехлопастного по- бега до 38.6% у числа клеток в сердцевинном луче первого года двухлопастных побегов. При этом высокая изменчивость показателей второго признака зависит от места прохождения поперечного среза и не всегда отражает реальную картину внутренней структуры поводящей системы.

У основной группы признаков изменчивость относительно невысокая, колеблется в пределах от 13 до 26%, что отражает надежность полученных результатов и, соответственно, возможность последующего их использования при сравнительной интерпретации признаков других видов и популяций. Показатели признаков как ксилемы, так и флоэмы с возрастом стабилизировались, и в связи с этим уменьшились значения CV от 17.0 до 12.8% у двулопастных и от 18.3 до 8.8% у трехлопастных по флоэме и от 19.5 до 10.1% и 18.1 до 11.7% по ксилеме соответственно. Изменчивость показателей числа трахеид в ксилемном ряду также с возрастом побега стабилизировалась. У остальных признаков выявить определенные закономерности в изменении показателей CV не удалось.

На поперечных срезах листовых подушек у побегов разных возрастов имеется по одному схизо-генному смоляному ходу, на некоторых срезах они не обнаруживаются, что может быть связано с местом прохождения среза. Форма смоляных ходов первоначально округлая или овальная радиально вытянутая (одно-, двулетние побеги), с возрастом при утолщении стебля их форма становится тан-гентально-вытянутой (трехлетние побеги), края их ровные. Размеры в зависимости от возраста и формы побега различны, у трехлопасных побегов крупнее (табл. 2). Смоляные ходы имеют многослойную (3–5 слоев клеток) обкладку из паренхимных клеток.

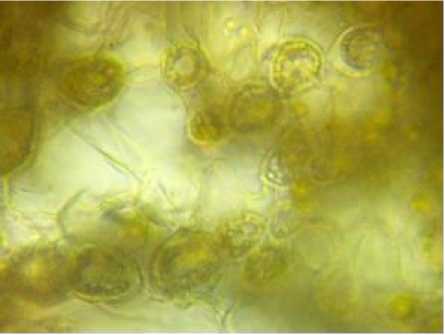

В паренхиме листовых подушек и первичной коре стебля встречаются склерефицированные (каменистые) клетки разных размеров (от 57.5 мкм до 107.5 мкм) и формы. Расположены они группами или по одному. Особенно много каменистых клеток в парен- химе двулопастных побегов независимо от возраста, трехлопастных побегов (рис. 4).

и они крупнее по сравнению с такими же клетками

Таблица 2

Морфометрические показатели признаков клеток тканей побегов Juniperus polycarpos C. Koch (поперечный срез)

|

Типы клеток и их признаки, в мкм |

Двухлопастные побеги x ± s x |

Трехлопастные побеги x ± s x |

||||

|

1-летний |

2-летний |

1-летний |

2-летний |

3-летний |

||

|

Эпидермальные |

д |

13.3 ±1.12 |

12.5 ±0.91 |

14.5 ±0.62 |

13.8 ±1.13 |

13.3 ±1.06 |

|

в |

9.0 ±0.41 |

10.0 ±0.53 |

12.3 ±1.08 |

10.8 ±0.75 |

9.5 ±0.50 |

|

|

Гиподермальные |

д |

15.3 ±0.82 |

14.5 ±0.97 |

14.5 ±1.22 |

20.0 ±1.05 |

14.8 ±0.58 |

|

ш |

13.0 ±0.82 |

12.8 ±0.95 |

12.0 ±0.89 |

15.8 ±0.75 |

13.0 ±0.73 |

|

|

Сердцевинные |

д |

14.5 ±1.22 |

13.5 ±0.85 |

16.3 ±1.07 |

17.8 ±1.02 |

18.8 ±1.50 |

|

ш |

8.5 ±0.93 |

10.0 ±0.75 |

13.3 ±0.99 |

12.0 ±0.73 |

12.8 ±0.69 |

|

|

Трахеиды |

д |

7.0 ±0.50 |

11.0 ±0.67 |

9.0 ±0.55 |

10.0 ±0.64 |

10.5 ±0.33 |

|

ш |

5.8 ±0.38 |

8.5 ±0.50 |

7.5 ±0.55 |

9.0 ±0.76 |

9.8 ±0.58 |

|

|

Флоэмные во локна |

д |

– |

14.5 ±0.75 |

– |

10.5 ±0.82 |

14.5 ±0.89 |

|

ш |

– |

5.3 ±0.45 |

– |

5.3 ±0.25 |

7.8 ±0.78 |

|

|

Сердцевинные лучи |

д |

13.5 ±1.06 |

16.5 ±1.07 |

13.8 ±1.0 |

17.8 ±1.02 |

22.5 ±1.75 |

|

ш |

8.0 ±0.50 |

6.5 ±0.41 |

7.0 ±0.50 |

6.8 ±0.38 |

7.5 ±0.37 |

|

|

Каменистые |

д |

единичн. |

71.1 ±7.39 |

– |

единичн. |

59.4 ±8.38 |

|

ш |

единичн. |

56.4±4.75 |

– |

единичн. |

44.4 ±4.71 |

|

|

Масляные |

д |

35.3 ±1.46 |

33.3 ±2.44 |

25.0 ±1.70 |

23,3 ±1,29 |

лизирован. |

|

ш |

25.0 ±1.05 |

26.3 ±1.67 |

18.8 ±1.0 |

17.8 ±0,95 |

лизирован. |

|

|

Смоляные ходы |

д |

267.5±34.03 |

305 ±0.0 |

335.8± 22.1 |

350 ±12.83 |

402.5 ±80.47 |

|

ш |

174.2 ±19.7 |

145 ±0.0 |

230 ±6.29 |

228,3±10.63 |

199.2 ±36.32 |

|

|

Обкладочные смоляных ходов |

д |

26.8 ±2.97 |

21.1 ±1.88 |

23,0 ±1.70 |

28,0 ±1.10 |

35.3 ±2.25 |

|

ш |

17.1 ±1.15 |

13.2 ±0.89 |

12,3 ±0.95 |

16,8 ±1.24 |

13.0 ±0.89 |

|

Примечание. Здесь и в табл. 3 – Д – длина, Ш – ширина, В – высота клеток. Радиальный диаметр трахеид, фло- эмных волокон и смоляных ходов обозначен так же буквами «Д – длинная ось», «Ш» - короткая ось.

трехлопастной двухлопастной

Рис. 4. Каменистые клетки в паренхиме двухлетних побегов разной лопастности

Двух- и трехлопастные побеги первого и второго года жизни зеленого цвета, трехлетние ‒ бурого цвета и покрыты пробкой. Феллоген закладывается под листовыми подушками в эндодермоидном слое первичной коры. В середине лета феллема имеет серографитовый цвет и толщину 8–13 мкм, к осени цвет стебля приобретает характерную красно-бурую окраску.

Сердцевина стебля выраженная, у трехлопастных треугольной формы, в перимедуллярной части кото- рой расположены пучками тяжи первичной ксилемы. По мере роста в результате функционирования камбия у побегов в середине лета первого года формируется сплошное ксилемное кольцо. У однолетних двухлопастных побегов ксилема представлена двумя частями полулунной формы (по 4 пучка в каждой) (см. рис. 1), которые разделены листовыми лакунами, соединенными с сердцевиной стебля. У трехлопастных побегов ксилема разделена на три части, соответственно тремя листовыми лакунами (см. рис. 2).

Вторичная ксилема представлена трахеидами, расположенными радиальными рядами, число которых в зависимости от возраста побега (1–3-летние) изменяется у двухлопастных в среднем от 4.2 до 6.3 шт., у трехлопастных ‒ от 3.7 до 15.9 шт. Ксилемные ряды объединены в группы (максимальное число рядов в группах 11), их разделяют однорядные сердцевинные лучи. Размеры клеток сердцевинных лучей с возрастом увеличиваются от 13.5 до 16.5 мкм у двухлопастных побегов и от 13.8 до 22.5 мкм ‒ у трехлопастных. Во флоэме у трехлетних побегов J. polycar-pos , кроме проводящей системы и паренхимных клеток, встречаются и смолоносные полости. У трехлетнего трехлопастного побега толщина флоэмы достигает 152 мкм, что составляет пятую часть от толщины ксилемы.

Флоэма представляет собой два тангентальных слоя (проводящий и запасающий). Часть флоэмы с проводящей функцией на поперечных срезах трехлетних трехлопастных побегов имеет более светлую окраску (толщина 40.8 мкм) и состоит из четырехпяти рядов клеток. По бокам замыкают эту часть флоэмы крупные клетки тяжевой паренхимы. Размеры клеток тяжевой паренхимы увеличиваются в непроводящей части флоэмы и примыкают к фелло-дерме. Перидерма на третий год жизни побега уже формирует вокруг проводящей системы сплошное кольцо. Сердцевинные лучи во внешней части флоэмы приобретают более извилистую форму, видимо из-за внутреннего давления утолщающейся ксилемы и наружного сопротивления этому давлению уже сформированного сплошного слоя феллемы.

Большинство показателей размерных признаков клеток тканей побегов имеют незначительный (4.7– 15.1%) или средний (15.7–34.6%) коэффициент вариации (табл. 3). Какой-либо общей тенденции в изменении вариабельности изученных признаков у разновозрастных двух- и трехлопастных побегов выявить не удалось. CV одних признаков с возрастом увеличивается, других – уменьшается. Причем, если изменчивость признака «длина клеток эпидермы» у трехлопастных побегов с возрастом увеличивается в 1.9 раза, то признак «высота клеток эпидермы» наоборот, в 1.7 раз уменьшается. Коэффициенты вариации показателей клеток гиподермы у двухлопастных побегов имеют средний уровень вариации и с возрастом практически не изменяются (19.7–23.5%), в то же время у трехлопастных побегов наблюдается уменьшение вариабельности в 2.1 раза. Стабилизация CV показателей клеток гиподермы объясняется прекращением роста клеток и их растяжения вследствие раннего одревеснения (на первом году жизни). Наиболее вариабельными оказались размерные признаки смоляных ходов у трехлопастных побегов от 4.7% у одно- и двухлетних побегов до 34.6% ‒ у трехлетних. Низкий CV, возможно, связан с ранней закладкой и дифференциацией эпителиальных клеток будущих смоляных ходов однолетних побегов [Лотова, 1987], а к третьему году жизни побег утолщается в 1.4 раза за счет активного неравномерного прироста ксилемы, что приводит к неравномерному растягиванию смоляных ходов.

Таблица 3

Коэффициенты вариации показателей признаков клеток тканей побегов Juniperus polycarpos C. Koch (CV, %)

|

Типы клеток и их признаки, в мкм |

Двухлопастные побеги |

Трехлопастные побеги |

||||

|

1-летний |

2-летний |

1-летний |

2-летний |

3-летний |

||

|

Эпидермальные |

д |

26.8 |

23.1 |

13.6 |

26.1 |

25.2 |

|

в |

14.3 |

16.7 |

27.9 |

22.1 |

16.6 |

|

|

Гиподермальные |

д |

19.7 |

21.2 |

26.7 |

16.7 |

12.5 |

|

ш |

19.9 |

23.5 |

23.7 |

15.1 |

17.7 |

|

|

Сердцевинные |

д |

26.7 |

19.9 |

20.8 |

18.1 |

25.3 |

|

ш |

34.5 |

23.6 |

23.6 |

19.1 |

17.2 |

|

|

Трахеиды |

д |

22.6 |

19.2 |

19.4 |

20.4 |

10.0 |

|

ш |

21.0 |

19.7 |

22.2 |

26.8 |

18.9 |

|

|

Флоэмные волокон |

д |

– |

15.8 |

– |

24.6 |

19.6 |

|

ш |

– |

27.0 |

– |

15.1 |

32.1 |

|

|

Сердцевинные лучи |

д |

25.0 |

20.5 |

23.1 |

18.1 |

24.6 |

|

ш |

19.7 |

38.6 |

22.6 |

17.9 |

15.7 |

|

|

Каменистые |

д |

единич. |

31.2 |

– |

единич. |

28.2 |

|

ш |

единич. |

25.3 |

– |

единич. |

21.3 |

|

|

Масляные |

д |

13.1 |

23.3 |

21.6 |

17.6 |

лизиров. |

|

ш |

13.3 |

20.2 |

16.9 |

16.9 |

лизиров. |

|

|

Смоляные ходы |

д |

22.0 |

– |

11.4 |

6.3 |

34.6 |

|

ш |

19.6 |

– |

4.7 |

8.1 |

31.6 |

|

|

Обкладочные смоляных ходов |

д |

29.4 |

23.6 |

23.4 |

23.7 |

20.2 |

|

ш |

17.7 |

18.0 |

24.4 |

23.4 |

21.8 |

|

Заключение

В работе впервые дано описание анатомического строения молодых побегов Juniperus polycarpos , произрастающего в условиях Предгорного Дагестана. Цель – выявление при изучении анатомического строения стебля таксоноспецифичных и адаптивных признаков. На основе полученных результатов и сравнительного анализа литературных источников показано, что в целом побег J. polycar-pos имеет типичное для рода анатомическое строение [Лотова, 1987]. Специфическими особенностями его морфологии можно считать наличие двух типов побегов (двух- и трехлопастных). При этом у двухлопастных побегов, в отличие от трехлопастных, выявлено наличие в паренхиме листовых подушек первых большего числа каменистых клеток. Отличаются указанные побеги и строением центрального цилиндра. У трехлопастных побегов сердцевина имеет в целом треугольную форму с извилистым контуром. Он формируется благодаря наличию в перимедуллярной зоне множества (до десяти) тяжей первичной ксилемы. К концу первого года, с формированием камбия, ксилема формирует сплошное годичное кольцо. У двухлопастных побегов проводящие пучки к концу первого года полностью не сливаются и сохраняют автономность благодаря наличию более крупных листовых лакун.

Цвет стебля первого и второго года жизни зеленый, на третий год стебель полностью теряет зеленую окраску и приобретает бурый оттенок.

Межпопуляционные и межвидовые сравнительно-анатомические исследования вегетативных и генеративных органов Juniperus polycarpos C. Koch и J. excelsa Bieb. будут продолжены с целью выявления диагностических и адаптивных признаков этих видов и представлены в последующих сообщениях. При этом соответствующая обозначенным выше целям интерпретация количественных признаков может быть проведена только при получении сравнительных данных.

Список литературы Анатомическое строение побега Juniperus polycarpos С. Koch в предгорном Дагестане

- Ареалы деревьев и кустарников СССР. Л.: Наука, 1977. Т. 1. С. 36.

- Барыкина Р.П. Справочник по ботанической микротехнике. М.: Изд-во МГУ, 2004. 312 с.

- Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Ростов, 1978. Т. 1. 320 с.

- Исмаилов М.И. Можжевельники СССР: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Ташкент, 1975. 31 с.

- Кецховели Н.Н. Ксерофитные (аридные) редколесья // Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. С. 273-276.

- Комаров В.Л. Род 42. Можжевельник, Верес - Juniperus L. // Флора СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. Т. 1. С. 174-191.

- Конспект флоры Кавказа. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 204 с.

- Красная книга Республики Дагестан. Махачкала, 2009. С. 53-250.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. 855с. Лотова Л.И. Анатомия коры хвойных. М.: Наука, 1987. 152 с.

- Муртазалиев Р.А. Конспект флоры Дагестана. Т. 1. (Lycopodiaceae - Urticaceae). Махачкала, 2009. 252 с.

- Самылина И.А., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007. Т. 1. 192 с.

- Эзау К. Анатомия семенных растений. М.: Мир, 1980. Т. 1. 218 с.

- Adams R.P. Investigation of Juniperus species of the United States for new Sources of Cedarwood Oil. 2008. DOI: 10.1007/BF02859346.

- Adams R.P. et al. Evidence of relictual introgression or incomplete lineage sorting in nrDNA of Juniperus excelsa and J. polycarpos in Asia Minor // Phytologia. 2016. Vol. 98, № 2. P. 146-155.

- Farjon A. The taxonomy of multiseed junipers (Juniperus sect. Sabina) in Southwest Asia and East Africa (Taxonomic notes on Cupressaceae I) // Edinburgh Journal of Botany. 1992. Vol. 49. P. 251-283.

- Farjon A. Word checklist and bibliography of conifers. Kew: Royal Botanic Gardens, 2001. 309 p. Gadek P.A., Quinn C.J. Biflavones of the subfamily Cupressoideae, Cupressaceae // Phytochemistry. 1984. Vol. 24, № 2. P. 267-272.

- Hall M.T. Notes on cultivated junipers // ZZButler University Botanical Studies. 1961. № 14. P. 73-90.

- Hojjatti F. et al. Molecular phylogeny of Junirerus in Iran with special reference to the J. excelsa complex, focusing on J. seravschanica // Phytotaxa. 2018. Vol. 375, № 2. P. 135-157.