Анатомия структур коленного сустава при деформирующем артрозе по данным прижизненных и поствитальных исследований

Автор: Семенов Алексей Анатольевич, Гайворонский Иван Васильевич, Хоминец Владимир Васильевич, Кудяшев Алексей Леонидович, Гайворонская Мария Георгиевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анатомической части работы на 50 не бальзамированных и 50 полимерно-бальзамированных анатомических препаратах коленного сустава взрослого человека изучались дегенеративно-дистрофические изменения костных и вспомогательных элементов коленного сустава при деформирующем артрозе I, III стадии. Объектом клинической части исследования явились пациенты с дегенеративно-дистрофическими изменениями коленного сустава различной степени выраженности, которым проводили рентгенологическое обследование (150 человек), магнитно-резонансную томографию (60 человек), диагностическую артроскопию (35 человек). Для определения стадии гонартроза у пациентов использовалась классификация Н.С. Косинской (1961). Выявленные при изучении анатомических препаратов коленного сустава с I стадией гонартроза дегенеративнодистрофические изменения присутствовали у всех пациентов с аналогичной выраженностью артроза коленного сустава и были подтверждены результатами их дополнительного обследования. Показано, что для диагностики дегенеративных разрывов менисков и дегенеративных изменений крестообразных связок коленного сустава наиболее информативным методом является магнитно-резонансная томография, а диагностическая артроскопия не обеспечивает исчерпывающую диагностику данных проявлений...

Коленный сустав, гонартроз, рентгенография, магнитно-резонансная томография, диагностическая артроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143177310

IDR: 143177310

Текст научной статьи Анатомия структур коленного сустава при деформирующем артрозе по данным прижизненных и поствитальных исследований

Введение. Согласно современным литературным данным, распространенность артроза коленного сустава в мире достигает 10–12% [1, 2]. Сложное анатомическое строение коленного сустава обуславливает большое разнообразие причин болевого синдрома, что создает значительные трудности в их дифференциальной диагностике, и, следовательно, в выборе тактики лечения [ 3 ] . Для получения наиболее точного представления о распространенности патологического процесса в коленном суставе, определения его характера и выявления осложнений используются различные методы инструментальной диагностики [4-7]. Известно, что рентгенография в классических прямой передне-задней и боковой проекциях, достаточно информативна для уточнения степени и характера дегенеративного процесса, выраженности изменений костей, образующих коленный сустав. Однако этот вид диагностики не дает представления о состоянии суставного хряща и вспомогательных элементов сустава [8]. Внедрение в клиническую практику ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ), а также диагностической артроскопии позволило значительно облегчить предоперационное обследование и определить оптимальную тактику лечения профильных пациентов [9-13]. Однако работ, основанных на результатах анатомических исследований, в сопоставлении с данными клинических методов исследования проведено не было. В связи с тем, что изложено выше, сравнение прижизненных и пост-витальных параметров вспомогательных элементов коленного сустава при деформирующем артрозе представляет не только теоретический, но и практический интерес.

Цель исследования – объективизация и анализ результатов инструментальных методов прижизненного исследования вспомогательных элементов коленного сустава путем их сопоставления с анатомическими данными, полученными с использованием поствитальных методов.

Материалы и методы исследования. Исследование состояло из двух частей: анатомической и клинической. Анатомическая часть работы проведена на 50 небальзамированных и 50 полимерно-бальзамированных препаратах коленного сустава из учебного фонда препаратов кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. На препаратах определялись дегенеративно-дистрофические изменения костных и вспомогательных элементов коленного сустава разной степени выраженности. Из основных элементов коленного сустава исследовали мыщелки бедренной и большеберцовой костей, коллатеральные связки и суставную полость. Из вспомогательных элементов исследовали мениски, надколенник, крестообразные связки, над-надколенниковую синовиальную сумку и крыловидную жировую складку. В качестве методик исследования применяли препарирование, описание морфологических особенностей и морфометрию. Для определения стадии гонартроза использовалась классификация Н.С. Косинской (1961).

Объектом клинической части исследования явились 150 пациентов клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (74 мужчин и 76 женщин) в возрасте от 22 до 90 лет, находившихся на обследовании и лечении по поводу дегенеративно-дистрофических изменений коленного сустава различной степени выраженности. Для изучения анатомо-клинических корреляций в строении основных и вспомогательных элементов коленного сустава при деформирующем артрозе 150 пациентам проводили рентгенологическое (стандартная рентгенография с функциональной нагрузкой весом тела в двух проекциях) и 60 пациентам МРТ коленных суставов. Дополнительно, 35 пациентам была выполнена диагностическая санационная артроскопия. Патологические изменения хряща изучали на основании критериев размера, глубины и локализации дефектов. Для этого использовали классификацию R. Outerrbridge (1961), выделяющую четыре степени хондромаляции. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от степени варусного гонартроза (I-III стадия) согласно классификации Н.С. Косинской (1961).

Результаты исследования и обсуждение. Выявленные при изучении анатомических препаратов коленного сустава с первой стадией гонартроза дегенеративно-дистрофические изменения присутствовали у 100% пациентов с аналогичной выраженностью артроза коленного сустава у пациентов и были подтверждены результатами их дополнительного обследования. Наиболее распространенный в клинической практике рентгенологический метод обследования позволил выявить лишь незначительное сужение щели коленного сустава и субхондральный склероз, локализовавшийся во внутренних мыщелках большеберцовой и бедренной костей. Дегенеративные изменения хрящевой ткани – хондромаляции I–II стадий по R. Outerrbridge (1961) удалось визуализировать только с использованием современных высокоинформативных диагностических методов и диагностической артроскопии коленного сустава.

Описание изменений, происходящих при данном заболевании, приводятся в таблице 1. Результаты различных методов диагностики гонартроза I стадии представлены на рисунке 1.

Таблица 1 Корреляции результатов прижизненных диагностических методов обследования пациентов с гонартрозом I стадии с результатами анатомического исследования препаратов коленного сустава

|

Морфологические изменения, выявленные при анатомическом исследовании |

Данные прижизненных методов исследования |

||

|

Рентгенография |

МРТ |

Артроскопия |

|

|

Незначительное сужение суставной щели |

+ |

– |

– |

|

Легкий субхондральный склероз |

+ |

– |

– |

|

Хондромаляция I–II стадии по R. Outerrbridge (1961) |

– |

+ |

+ |

|

Дегенеративное повреждение менисков 0–I стадии по D. Stoller (1981) |

– |

+ |

– |

|

Дегенеративные изменения передней и задней крестообразных связок |

– |

+ |

– |

Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что для диагностики дегенеративных разрывов менисков и дегенеративных изменений крестообразных связок коленного сустава наиболее информативным методом является МРТ, а диагностическая артроскопия не обеспечивает исчерпывающую диагностику данных проявлений. Это связано с морфологическими особенностями дегенеративных проявлений гонартроза I стадии, характерными для рассматриваемых вспомогательных элементов коленного сустава. В анатомической части работы выявлено, что все дегенеративные изменения менисков, а также передней и задней крестообразных связок локализуются преимущественно внутри данных анатомических образований, что затрудняет их верификацию.

Таким образом, выполненное сопоставление прижизненных и пост-витальных морфологических проявлений гонартроза I стадии, а также анализ эффективности применяемых диагностических методик, убедительно свидетельствует о необходимости выполнения для данной категории пациентов рентгеновского исследования и МРТ коленного сустава.

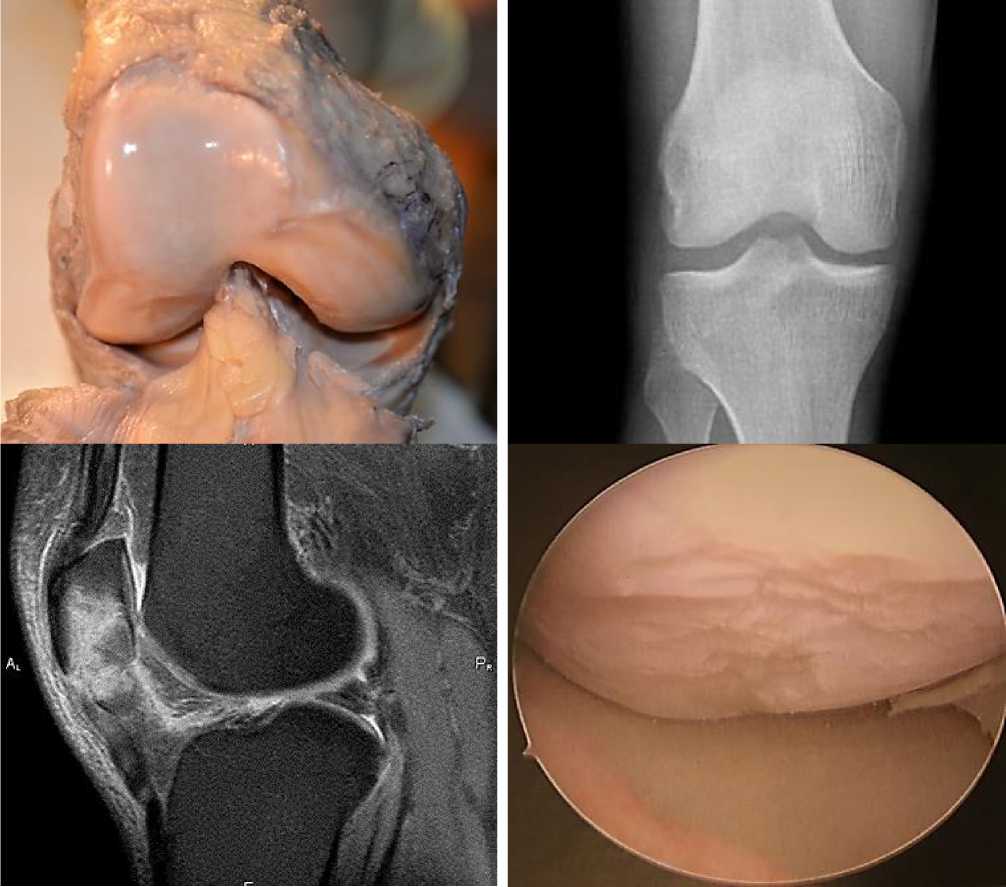

Рис. 1. Сравнительная характеристика изменений структур коленного сустава при гонартрозе I стадии. Верхний левый - анатомический препарат правого коленного сустава; верхний правый - прижизненная рентгенография коленного сустава; нижний левый -прижизненная МРТ коленного сустава; нижний правый - диагностическая артроскопия коленного сустава

Анализ прижизненных диагностических методов, примененных у пациентов с гонартрозом III стадии и сопоставление их результатов с данными анатомического исследования препаратов коленного сустава с такой же стадией дегенеративнодистрофического процесса, свидетельствовал о достаточных визуализационных возможностях каждого из представленных методов дополнительного обследования (таблица 2).

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что все выявленные при изучении анатомических препаратов коленного сустава с III стадией гонартроза дегенеративнодистрофические изменения удалось диагностировать у 100% пациентов с аналогичной выраженностью артроза коленного сустава, что подтверждается результатами их дополнительного обследования. Рентгенография коленного сустава сделала возможным выявление таких признаков, как значительное сужение (отсутствие) суставной щели, выраженный субхондральный склероз, локализованный во внутренних мыщелках большеберцовой и бедренной костей, сочетающийся с локальным остеопорозом наружных мыщелков, наличие костных кист, а также многочисленных оссификатов, окаймляющих суставные поверхности этих мыщелков.

Таблица 2

Корреляции результатов прижизненных диагностических методов обследования пациентов с гонартрозом III стадии с результатами анатомического исследования препаратов коленного сустава

|

Морфологические изменения, выявленные при анатомическом исследовании |

Данные прижизненных методов исследования |

||

|

Рентгенография |

МРТ |

Артроскопия |

|

|

Значительное сужение (отсутствие) суставной щели |

+ |

– |

– |

|

Выраженный субхондральный склероз |

+ |

+ |

– |

|

Локальный остеопороз |

+ |

+ |

– |

|

Наличие костных кист |

+ |

+ |

– |

|

Остеофиты по краям суставной щели |

+ |

+ |

|

|

Фронтальная деформация механической оси нижней конечности |

+ |

||

|

Наличие внутрисуставных тел |

+ |

+ |

+ |

|

Хондромаляция III–IV стадии по R. Outerrbridge (1961) |

– |

+ |

+ |

|

Дегенеративное повреждение менисков II–IIIb стадии по D. Stoller (1982) |

– |

+ |

+ |

|

Дегенеративные изменения передней и задней крестообразных связок |

– |

+ |

+ |

|

Признаки трабекулярного отека костной ткани мыщелков |

– |

+ |

– |

Также при рентгенографии были выявлены свободные внутрисуставные тела. Хондромаляции III–IV стадий по R. Outerrbridge (1961) также были визуализированы при использовании современных высокоинформативных диагностических методов – МРТ и диагностической артроскопии коленного сустава. Дополнительно выполненная 25 пациентам телерентгенография нижних конечностей позволила диагностировать незначительную фронтальную варусную деформацию на стороне поражения. Дегенеративные разрывы менисков и дегенеративные изменения внутренних связок коленного сустава также успешно визуализировались при МРТ и при диагностической артроскопии. Выявлено, что при артрозе коленного сустава III стадии чаще всего диагностировались горизонтальные и косогоризонтальные дегенеративные разрывы менисков II – IIIb стадии по классификации D. Stoller (1982). Особенности анатомии измененных структур коленного сустава при гонартрозе III стадии продемонстрированы на рисунке 2.

Еще одной морфологической особенностью гонартроза III стадии, выявленной при выполнении МРТ коленного сустава, были трабекулярный отек различной выраженности, локализованный преимущественно в субхондральной костной ткани внутреннего мыщелков большеберцовой и бедренной кости, а также признаки аваскулярного некроза костной ткани мыщелков. Их наличие связано с перегрузкой внутренних отделов коленного сустава. Она является следствием смещения механической оси нижней конечности в проекцию внутренних мыщелков бедренной и большеберцовой костей из-за выраженной фронтальной варусной деформации нижней конечности. У пациентов рассматриваемой группы при диагностической артроскопии четко визуализировались дегенеративные изменения передней и задней крестообразных связок в виде их грубого разволокнения, изменения цвета и эластичности, отечности синовиальной оболочки в межмыщелковой ямке бедренной кости.

Рис. 2. Сравнительная характеристика изменений структур коленного сустава при гонартрозе III стадии. Верхний левый - анатомический препарат правого коленного сустава; верхний правый - прижизненная рентгенография коленного сустава; нижний левый -прижизненная МРТ коленного сустава; нижний правый - диагностическая артроскопия коленного сустава

В ряде клинических случаев передняя крестообразная связка отсутствовала, что позволило расценивать развившийся гонартроз как отдаленное последствие ее разрыва и обусловленной им хронической рецидивирующей передней нестабильности коленного сустава.

Заключение. Таким образом, при I стадии гонартрозе по данным рентгенографии можно визуализировать незначительное сужение суставной щели и легкий субхондральный склероз, по данным МРТ – хондромаляцию, а также дегенеративные повреждения менисков, передней и задней крестообразных связок. Диагностическая артроскопия из всех морфологических изменений на I стадии гонартроза способна выявить только хондромаляцию. При III стадии гонартроза рентгенография помимо вышеперечисленных выше изменений позволяет выявить локальный остеопороз, наличие костных кист, остеофитов, внутрисуставных тел и фронтальную деформацию механической оси нижней конечности, а МРТ наряду с этим также и хондромаляцию, дегенеративные изменения менисков и крестообразных связок, а также признаки трабекулярного отека костной ткани мыщелков. С помощью артроскопии визуализируются только изменения внутрисуставных элементов сустава. В связи с вышесказанным следует сделать заключение о том, что МРТ является наиболее информативным методом диагностики при III стадии гонартроза.

Авторы сообщают об отсутствии каких-либо конфликтов интересов при планировании, выполнении, финансировании и использовании результатов настоящего исследования.

Список литературы Анатомия структур коленного сустава при деформирующем артрозе по данным прижизненных и поствитальных исследований

- Kornilov NV, Shapiro KI. Aktual'nye voprosy organizacii travmatologo-ortopedicheskoj pomoshhi naseleniju. Travmatologija i ortopedija Rossii. 2002;2:35-39.

- Bozic KJ, Cramer B, Albert TJ. Medicare and the orthopaedic surgeon: challenges in providing, financing, and accessing muscoskeletal care for the elderly. J Bone Joint Surg. 2010;92:1568-1574.

- Kerkhof HJ, Bierma-Zeinstra SM, Arden NK et al. Prediction model for knee osteoarthritis incidence, including clinical, genetic and biochemical risk factors. Ann Rheum Dis. 2014;73(12):2116-2221.

- Bitjugov IA. Diagnostika povrezhdenij meniskov i drugih vnutrisustavnyh povrezhdenij kolennogo sustava. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie. 1982;2:69-74.

- Brjuhanov AV, Vasil'ev AJu. Magnitno-rezonansnaja tomografija v osteologii.- Moskva: Medicina, 2006.- 199s.

- Gabunija RI, Mironova ZS. Komp'juternaja tomografija femoro-patelljarnogo sochlenenija v norme i pri privychnom vyvihe nadkolennika. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie. 1986;12:20-23.

- Klimec EI. Ul'trazvukovaja ocenka funkcional'nogo razvitija parapatelljarnyh i sinovial'nyh sumok u detej i podrostkov. Ul'trazvukovaja i funkcional'naja diagnostika. 2006;6:51-57.

- Chan KK, Sit RW, Wu RW. Clinical, radiological and ultrasonographic findings related to knee pain in osteoarthritis. PLoS One. 2014;9:43-47.

- Майко О.Ю. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ/Майко О.Ю., Багирова Г.Г., Попова Л.В.//Терапевтический архив. 2005. Т. 77. № 4. С. 44-50.

- Kurzanceva OM, Murashkovskij AL, Trofimov AF. Rentgeno-ul'trazvukovaja diagnostika patologii sustavov. Vizualizacija v klinike. 2004;24-25:48-51.

- Makarova MV, Agapitov AV, Junicyna AV. Ul'trazvukovaja sonografija i magnitno-rezonansnaja tomografija v vyjavlenii degenerativnyh izmenenij pri rentgenologicheski nulevoj stadii osteoartroza kolennyh sustavov. Vestnik novyh medicinskih tehnologij. 2014;1:100.

- Abraham AM, Pearce MS, Mann KD. Population prevalence of ultrasound features of osteo-arthritis in the hand, knee and hip at age 63 years: the Newcastle thousand families birth cohort. BMC Musculo-skelet Disord. 2014;15:162.

- Aleo E, Barbieri F, Sconfienza L. Ultrasound versus low-field magnetic resonance imaging in rheumatic diseases: a systematic literature review. Clin Exp Rheumatol. 2014;32:91-98.