Анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза

Автор: Германова Ольга Андреевна, Германов Андрей Владимирович, Германов Владимир Андреевич, Терешина Ольга Владимировна, Пискунов Максим Владимирович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

В последние годы исследователи преимущественно акцентируют внимание на гуморальных и эндогенных предикторах атеросклероза, не уделяя должного внимания анатомо-функциональным и биомеханическим факторам. Цель исследования - анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза артериальных сосудов. Обследовано 270 пациентов с суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолией. Среди пациентов было 162 мужчин и 108 женщин в возрасте 63,4±6,6 лет. Пациентам выполнялась сфигмография, электрокардиография, эхокардиография и ультразвуковая допплерография магистральных артериальных сосудов. Определялись анатомо-функциональные и биомеханические показатели сердца и сосудов. Результаты исследования показали, что наблюдаются четыре структурно-функциональных эффекта экстрасистолии, играющие важную роль в качестве предикторов развития атеросклероза (растяжение артерий, механическое повреждение их эндотелия, появление дополнительных волн пульсации и формирование осложненной атеромы). Авторы считают, что фактором риска является не сама экстрасистола, а пульсовая волна первого пост-экстрасистолического сокращения, особенно после ранней экстрасистолы, возникшей до момента открытия митрального клапана, поэтому тактика лечения и целесообразность купирования экстрасистолии во многом должна определяться степенью нарушения гемодинамики при каждом конкретном варианте этого нарушения ритма.

Экстрасистолия, анатомо-функциональный анализ экстрасистолии, атеросклероз

Короткий адрес: https://sciup.org/143177271

IDR: 143177271 | DOI: 10.20340/mv-mn.18(26).04.11-14

Текст научной статьи Анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза

Германова О.А., Германов А.В., Германов В.А., Терешина О.В., Пискунов М.В. Анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза// Морфологические ведомости.- 2018.- Том 26.- № 4.- С. 11-14. (26).04.11-14

(26).04.11-14

Введение . Выявлением причин развития атеросклероза медицинская наука занимается давно. Достоверно установлено влияние определенных факторов на риск развития и прогрессирования атеросклероза. Так, доказано влияние генетических факторов, дислипидемии, сахарного диабета, артериальной гипертензии и других на процесс развития атеросклероза. Показан рост заболеваемости в зависимости от возраста, отмечена роль эндогенных факторов, таких, как монооксид азота. Однако при этом, несмотря на первичную и вторичную профилактику, количество пациентов с признаками мультифокального атеросклероза неуклонно растет [1]. Последние годы исследователи преимущественно акцентируют внимание на гуморальных и эндогенных предикторах атеросклероза, не уделяя должного внимания анатомофункциональным и биомеханическим факторам. В связи с этим мы считаем актуальным определить влияние биомеханики сердца, структур стенки и кинетики магистральных артерий при экстрасистолии на развитие и прогрессирование атеросклероза и участия в них анатомо-функциональных механизмов [2-4].

Цель исследования - анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза артериальных сосудов.

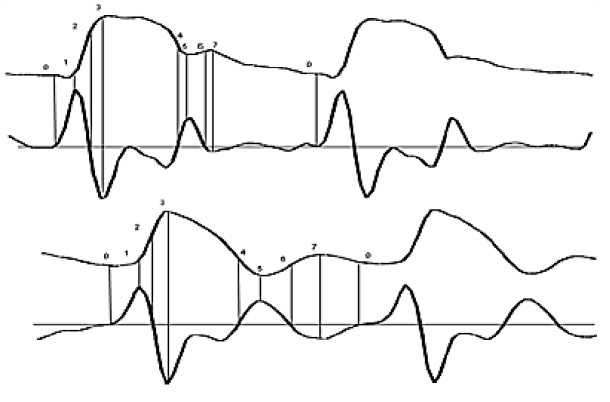

Материалы и методы исследования. Обследовано 270 пациентов с суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолией, возникающей в фазу изоволюмического снижения внутрижелудочкового давления до открытия митрального клапана и в фазы быстрого и медленного наполнения желудочков. Среди пациентов было 162 мужчин и 108 женщин в возрасте 63,4±6,6 лет. Регистрировались сфигмограммы (далее - СГ) и ультразвуковые допплерограммы (далее -УЗДГ) магистральных артерий сонной, лучевой, локтевой, бедренной, задней артерии голени и свода стопы. Для анализа кровотока определялись следующие показатели: пиковая скорость прямого кровотока, объём потока крови. Выполнялась апекс-кардиография (далее - АКГ) и электрокардиография (далее – ЭКГ). Объем сердечного выброса и трансмитральный кровоток оценивались с помощью эхокардиографии (далее – ЭхоКГ). Определялись основные параметры биомеханики сердца и кинетики магистральных артерий, характеризующие скорость, ускорение, мощность и работу в каждую фазу сердечного цикла в систолу и диастолу по АКГ, а также в периоды преобладания притока над оттоком и в период преобладания оттока над притоком по СГ.

Результаты исследования и обсуждение. Проведенные исследования позволили количественно характеризовать различные варианты экстрасистолии, которые принципиально отличаются степенью участия в создании результирующего кровотока. При этом оценивался вклад в кровообращение самого преждевременного сокращения и первого пост-экстрасистолического сокращения. Мы выделяли следующие классы экстрасистолии независимо от локализации эктопического центра: 1) - экстрасистолы, возникающие до открытия митрального клапана; 2) - экстрасистолы, возникающие до пика трансмитрального кровотока в фазу быстрого наполнения желудочков; 3) - экстрасистолы, возникающие после пика трансмитрального кровотока в фазу быстрого наполнения желудочков; 4) - экстрасистолы, возникающие в фазу медленного наполнения желудочков; 5) - спаренные и групповые экстрасистолии. Главное значение для изменения гемодинамики и кинетики имеет время возникновения экстрасистолы в кардиоцикле, а также способность первого пост-экстрасистолического сокращения восстановить адекватный результирующий кровоток. При этом мы учитывали активное участие сосудистой стенки артерий мышечно-эластического типа в переносе изгнанного левым желудочком ударного объема крови. Первое пост-экстрасистолическое сокращение приводит к развитию следующих изменений: увеличению ударного объема от 5 до 40%; увеличению параметров кинетики артерий (скорости, ускорения, мощности, работы), что отражает рост пропульсивной функции сосудов по перемещению увеличенного ударного объема в первом пост-экстрасистолическом сокращении; повышению систолического артериального давления до 30,6% по сравнению с систолическим артериальным давлением на фоне правильного ритма (с формированием вторичной гемодинамической артериальной гипертензии); возрастанием скорости объемного кровотока (от 1,6 до 2,6 раза); повышенной деформацией артериальной сосудистой стенки. Максимальные значения этих параметров получены в первом пост-экстрасистолическом сокращении при экстрасистолии, возникающей в фазу изоволюмического снижения внутрижелудочкового давления до открытия митрального клапана и экстрасистолии до пика трансмитрального кровотока в фазу быстрого наполнения. Чем раньше возникает экстрасистола в кардиоцикле, тем большее изменение параметров кинетики наблюдается.

Было решено проанализировать физические процессы, протекающие в артериальной сосудистой системе. Кровь, как и любая жидкость, является несжимаемой. При прохождении крови по артериальной сосудистой системе основным уравнением, описывающим движение жидкостей, считается уравнение Бернулли, которое является следствием закона сохранения энергии для идеальной (несжимаемой жидкости). Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает. В артериальной сосудистой системе, когда распределение объема сердечного выброса происходит на множество ветвлений сосудов, исходное создаваемое давление распределяется среди артерий. Однако артериальная стенка не является инертной трубкой, по которой течет ламинарный поток крови. Она становится активным участником процесса распределения изгнанного сердцем ударного объема и вносит свой вклад в функционирование всей системы кровообращения.

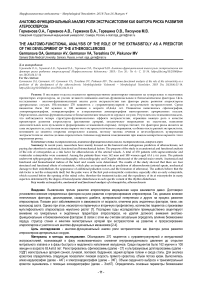

В основе полученных нами результатов - работа артерий мышечно-эластического типа по активному перемещению и распределению изгнанного ударного объема. При этом мы учитывали, что направление тканевых мышечных элементов в артериальной сосудистой стенке имеет спиралевидный характер. Сила - векторная величина. Если вектор силы, возникающий при сокращении мышечной спирали артерий, разложить на векторы, то одна составляющая будет направлена вдоль сосуда, а другая перпендикулярно ему (рис. 1). В результате одного сокращения мышечной стенки артерий возникает сразу два эффекта. С одной стороны, это сокращение обеспечивает пропульсивное движение крови, с другой - присасывает кровь в том же направлении (рис. 1). Суммарная масса мышечной ткани артериальных сосудов в 6 раз больше массы миокарда, поэтому становится ясным, насколько этот механизм важен. В конечном счете именно он определяет уровень давления на входе в микроциркуляторное русло, а значит, уровень кровообращения непосредственно в тканях, адекватный их потребности в кислороде и питательных веществах.

При прохождении потока крови через область ветвления артерий (бифуркация), вектор силы разделяется и распределяется на каждую из ветвей артерии. При этом сама область бифуркации испытывает дополнительное механическое воздействие. Так, в зоне бифуркации общей сонной артерии определяется турбулентный поток крови на УЗДГ. Механическое воздействие на эндотелиальную сосудистую стенку в области бифуркации может привести к травматизации ее, развитию локального воспаления. Это может создать предпосылки для отложения в этой области липидного пятна.

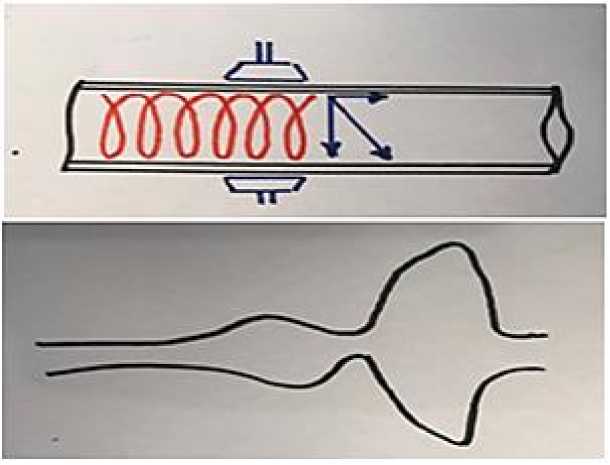

Что же происходит при экстрасистолии? Мы определили, что при экстрасистолической аритмии, особенно ранней, в первом пост-экстрасистолическом сокращении возникает возрастание всех основных параметров кинетики и биомеханики артериальной сосудистой стенки: скорости, ускорения, мощности и работы. По закону Ньютона, F=a*m, где F- сила, a -ускорение, m - масса. Ускорение - это вторая производная. Поскольку масса в данном случае является неизменной величиной, то отмечается прямая зависимость возрастания силы в зависимости от ускорения. Во сколько раз повысится ускорение, во столько же раз и будет возрастать сила. Закономерности второй производной экстремальные (отрицательные и положения ее значения, а также переходы ее через нулевое значение сохраняются по всей артериальной системе кровообращения, где есть дискретный характер потока крови (рис. 2). Оценивая гемодинамическую значимость выявленного стеноза, как правило, врач ориентируется на диаметр и площадь стеноза, а также на линейную скорость кровотока. При этом оценка линейной скорости кровотока происходит при правильном ритме и указывается в протоколе. Однако не принято оценивать линейную скорость кровотока на фоне гемодинамически значимого стеноза в момент прохождения волны первого пост-экстрасистолического сокращения. По нашим расчетам, при приближении стеноза к 70% по диаметру на регулярном синусовом ритме нормальной частоты линейная скорость кровотока возрастает до величины

Рис. 1. Распределение вектора силы в артериальной сосудистой стенке и движение крови.

Рис. 2. Сфигмограммы сонной и задней артерии голени и их вторичные производные.

около 2 м/с.

При возникновении пульсовой волны первого пост-экстрасистолического сокращения, идущей после экстрасистолы до открытия митрального клапана и в фазу быстрого наполнения желудочков до пика трансмитрального кровотока, скорость возрастает в среднем до 4-4,5 м/с. Такая скорость кровотока, по нашему мнению, может вызывать как нарушение целостности самой бляшки, так и фрагментацию пристеночного тромба.

Заключение. Таким образом, нами были получены следующие эффекты первого постэкстрасистолического сокращения. Во-первых, дополнительное растяжение артерий. Волна давления является дополнительным острым или хроническим травмирующим агентом мест ветвления артерий - бифуркаций, трифуркаций. Во-вторых, это м еханическое повреждение эндотелия. И как следствие -формирование атером. «Слабые места» -это места наибольшего воздействия пост-экстрасистолического гидравлического удара: дуга аорты по большому радиусу, бифуркация общей сонной артерии, бифуркация аорты и далее по направлению тока крови по мере распределения ударной волны. В третьих, наблюдалось появление дополнительных волн, отраженных от уже имеющейся атеромы, с формированием стоячих волн. Это способствует дополнительной травматизации, росту и увеличению площади атером. И, наконец, четвертое, это формирование осложненной атеромы – нарушение целостности ее покрышки, диссекция и тромбоз.

Как установлено в настоящем исследовании, экстрасистолическая аритмия является фактором риска развития и прогрессирования атеросклероза. Наибольшую угрозу представляет не сама экстрасистола, а пульсовая волна первого пост-экстрасистолического сокращения, особенно после ранней экстрасистолы, возникшей до момента открытия митрального клапана, поэтому тактика лечения и целесообразность купирования экстрасистолии во многом должна

определяться степенью нарушения гемодинамики при каждом конкретном варианте этого нарушения ритма.

Список литературы Анатомо-функциональный анализ роли экстрасистолии как фактора риска развития атеросклероза

- Volodyukhin M.Yu. Blokada tserebral'nogo krovotoka pri vypolnenii trombektomii u patsientov s ostrym ishemicheskim insul'tom// Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya.- 2016.- №1-2.- S. 172-175.

- Germanov A.V., Germanova O.A., Borzenkova G.A. Gemodinamika i kinetika magistral'nykh arteriy kak faktor riska tromboembolicheskikh oslozhneniy pri fibrillyatsii predserdiy/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M.: «MEDI Ekspo», 2017.- S. 122.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Kryukov N.N., Borzenkova G.A. Funktsional'noe znachenie ekstrasistolii/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M.: «MEDI Ekspo», 2017.- S. 12.

- Germanova O.A., Germanov A.V., Kryukov N.N., Germanova I.K., Borzenkova G.A. Funktsional'naya klassifikatsiya ekstrasistolii/ V kn.: Materialy VII Vserossiyskogo s"ezda aritmologov.- M.: «MEDI Ekspo», 2017.- S. 12-13.