Анатомо-морфологическая характеристика листьев астры солончаковой (Aster tripolium L.) на побережье Белого моря

Автор: Морозова Кира Владимировна, Гуляева Елена Николаевна, Марковская Евгения Федоровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (145) т.2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлена анатомо-морфологическая характеристика листьев астры солончаковой (Aster tripolium L.) из семейства Астровые (Asteraceae). Этот вид широко представлен в различных растительных сообществах на приливно-отливной зоне морских водоемов. Исследование проводилось в течение двух полевых сезонов (2012-2013 годы) на Поморском берегу Белого моря в условно экологически чистом районе (в поселке Растьнаволок, в 12 км на северо-запад от г. Беломорска). В приливно-отливной зоне вдоль трансекты были заложены 3 пробные площади от берега до уреза воды. Отобранные участки характеризовались разным уровнем водного столба (от 10-20 до 50-60 см) над растением во время прилива и различной продолжительностью времени (2-3 часа) заливания. Для оценки пластичности был использован коэффициент вариации (CV) отдельных показателей мезоструктуры листа, который показал, что группа показателей (CV ниже 20 %) - толщина листьев, размеры клеток ассимилирующих тканей (эпидермы, палисадного и губчатого мезофилла), количество хлоропластов - слабо изменяются в пределах исследованного спектра экотопов и относятся к стабильным характеристикам астры как вторично-водного растения. К наиболее варьирующим показателям мезоструктуры (CV выше 20 %) относятся площадь листьев, площадь устьиц и устьичных щелей, объем клеток, которые и позволяют виду иметь высокую функциональную пластичность в широком спектре экотопов приливно-отливной зоны исследованных приморских экосистем Белого моря.

Приливно-отливная зона, анатомическая структура листа, пластичность, коэффициент вариации, белое море

Короткий адрес: https://sciup.org/14750756

IDR: 14750756 | УДК: 582.099

Текст научной статьи Анатомо-морфологическая характеристика листьев астры солончаковой (Aster tripolium L.) на побережье Белого моря

На морских побережьях постоянно складываются особые экологические условия, обусловленные естественной нестабильностью – засоленностью, мозаичностью и подвижностью субстрата, влиянием ветра определенной направленности, специфическим температурным режимом. В таких условиях произрастания у растений сформировались различные адаптивные механизмы, обеспечивающие не только протекание жизненных процессов, но и приспособленность к различным факторам, прежде всего к засолению [2], [9]. Важным компонентом приспособления растений является структурная адаптация мезофилла листа [8].

Астра солончаковая ( Aster tripolium L.) относится к семейству Астровые ( Asteraceae ), евроазиатский бореальный вид, являющийся доминантом и субдоминантом различных приморских растительных сообществ на приливноотливной зоне морских водоемов. Это распро-

страненный вид галофитной растительности как на территории России, так и других стран. Большинство исследований этого вида посвящено его распространению и условиям произрастания в растительных сообществах [7], [14]. Исследования анатомо-морфологических особенностей астры солончаковой проводятся на побережьях водоемов в странах Европы [11], [12], [15], [16]. В Карелии проведены многочисленные флористические исследования, по результатам которых выявлены места произрастания астры солончаковой на островах и на побережье Белого моря [5]. Изучение анатомо-морфологических особенностей этого вида на литорали и супралиторали морского побережья не проводилось.

Цель исследования – изучить анатомо-морфологические особенности листьев астры солончаковой, произрастающей в разных условиях на приливно-отливной зоне Поморского побережья Белого моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в течение двух полевых сезонов (2012–2013 годы) на Поморском берегу Белого моря в условно экологически чистом районе (в поселке Растьнаволок, в 12 км на северо-запад от г. Беломорска). Объект исследования – листья Aster tripolium L. (семейство As-teraceae ).

На берегу моря вблизи поселка была заложена трансекта длиной 180 м и шириной 10 м от коренного берега, сложенного каменными валунами, высотой до 2,5 м до линии уреза малой воды в отлив. На трансекте были выбраны три пробные площади (ПП), отличающиеся продолжительностью времени заливания в полный прилив. ПП 1 (площадью 3 x 6 м) заложена на правом берегу ручья, стекающего с коренного валунного берега на территорию осушки. Субстрат илистый. Общее проективное покрытие (ОПП) видов составляет 40 %, вместе с Aster tripolium содоминируют Plantago maritima L., Triglochin maritimа L., Carex glareosa Wahlenb., С . macken-ziei V. Krecz., Agrostis straminea C. Hartm., Glaux maritima L. Высота растений астры солончаковой 30–40 см, время ее нахождения под водой в максимальный прилив – 1,30 мин. Высота водного столба над субстратом до 50 см. ПП 2 (4 x 5 м) расположена в 60 м от линии уреза малой воды в отлив, ОПП видов – 50 %, видовой состав растений на пробной площади аналогичен ПП 1. Виды произрастают на илисто-песчаном субстрате. Высота растений астры солончаковой 30–35 см, время ее нахождения под водой до 2 часов в максимальный прилив, высота водного столба от субстрата до 80 см. ПП 3 (4 x 5 м) расположена в максимальный отлив у линии уреза воды, ОПП видов 20 %, куртины Aster tripolium , Plantago maritima и Triglochin maritimum произрастают на илисто-песчаном субстрате между скальных валунов, высотой до 120 см в отлив. Высота растений 25–30 см, высота водного столба от субстрата в максимальный прилив составляет 80– 100 см. Время нахождения под водой в полный прилив – 3 часа. В литературе отмечается, что на глубине 0,5 м снижение освещенности – около 20 % от полной освещенности над водой [6].

На каждой пробной площади отбиралось по 10 здоровых, хорошо развитых и хорошо освещенных растений, с каждого растения взято по 5 листьев со средней части стебля для фиксации в 70 % этаноле. Площадь определяли у 50 листьев разных растений, а измерения анатомических структур (устьиц, клеток эпидермы и мезофилла) – на 10 листьях с каждого участка [13].

Анатомическую структуру листьев изучали на временных препаратах при помощи светового микроскопа с увеличением 100х. Измерения показателей (толщина листьев, размеры устьиц и устьичных щелей, размеры клеток верхней и нижней эпидермы, палисадного и губчатого мезофилла) проводили с помощью окуляр-ми-крометра в 100-кратной повторности для листьев с каждой пробной площади. Количество хлоропластов подсчитывали в суспензии после предварительной мацерации клеток [8] в 100 клетках палисадного и губчатого мезофилла.

Площадь устьица и устьичной щели вычисляли по формуле площади сферы [8]:

Sус = π*D*L/4, (1) где D – длина устьица (устьичной щели), L – ширина устьица (устьичной щели).

Вычисление объема клеток проводили по формуле [8]:

Vкл = π/4*L2*D*K, (2) где L – ширина клетки, D – длина клетки, К = 0,69…1 – коэффициент Цельникера.

При обработке данных использовали дисперсионный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

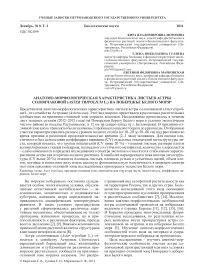

Проведенное исследование показало, что наибольшая площадь (1976,0 ± 892,3 мм2) листьев у астры солончаковой с высоким коэффициентом варьирования (51 %) выявлена у растений, произрастающих на ПП 1 около берега, где находились и наиболее крупные растения данного вида. На ПП 2 и ПП 3 площадь листьев уменьшается в 4 раза и более (таблица).

Толщина листьев сходная у растений ПП 1 и ПП 2 (720,1 ± 126,3 и 737,5 ± 87,4 мкм соответственно) и увеличена у растений ПП 3, произрастающих у уреза воды, до 943,4 ± 112,7 мкм. CV для площади листьев вдоль трансекты варьирует от 33 до 51 %, что сдвинуто в область более высоких значений по сравнению с диапазоном (17–36 %), установленным для разных видов наземных растений, произрастающих в широком спектре экотопов [13]. CV по толщине листа варьирует в более узком диапазоне (12–18 %). Таким образом, наблюдается обратная зависимость толщины листьев от площади. Толщина листа тесно связана с адаптацией растений, что особенно важно для растений, произрастающих у уреза воды, где наиболее сильное воздействие оказывают приливно-отливные колебания.

Анализ размеров клеток показал, что их длина и ширина в среднем на 20 % больше в верхней эпидерме по сравнению с нижней. Для растений на трех пробных площадях различия в размерах клеток для той и другой эпидермы не выявлены.

Количество устьиц в эпидерме как на верхней, так и на нижней стороне листа увеличивается вдоль трансекты от берега (47,8 ± 17,1 и 36,9 ± 10,8 шт. соответственно) до уреза воды (см. табл.), где достигает максимальных значений (90,7 ± 22,2 и 87,3 ± 24,4 шт.). Значения CV для этого показателя сходные и варьируют в диапазоне 36–25 %. Факт увеличения количества устьиц и уменьшения их размеров у растений на ПП 3 может быть связан с процессом склерофилиза-ции растений, которые испытывают более сильное механическое воздействие воды. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются допол-

Анатомо-морфологическая характеристика листьев астры солончаковой на Поморском берегу Белого моря (поселок Растьнаволок)

|

Показатели |

Пробная площадь 1, около берега |

Пробная площадь 2, средняя часть трансекты |

Пробная площадь 3, у уреза воды |

||||||||||

|

min |

max |

М ± m |

CV, % |

min |

max |

М ± m |

CV, % |

min |

max |

М ± m |

CV, % |

||

|

Площадь листьев (мм2) |

945 |

4876 |

1976,0 ± 892,3* |

51 |

196 |

891 |

476,6 ± 187,5* |

39 |

175 |

686 |

461,0 ± 151,4* |

33 |

|

|

Толщина листа (мкм) |

500 |

950 |

720,1 ± 126,3* |

18 |

550 |

900 |

737,5 ± 87,4* |

12 |

740 |

1150 |

943,4 ± 112,7* |

12 |

|

|

Верхняя эпидерма (мкм) |

Длина клеток |

40 |

60 |

51,7 ± 6,0 |

11 |

40 |

60 |

52,2 ± 5,9 |

11 |

40 |

70 |

55,1 ± 6,8 |

13 |

|

Ширина клеток |

30 |

50 |

38,9 ± 6,7 |

17 |

30 |

50 |

40,2 ± 6,3 |

16 |

30 |

50 |

41,8 ± 5,6 |

14 |

|

|

Нижняя эпидерма (мкм) |

Длина клеток |

20 |

50 |

38,6 ± 7,3 |

19 |

30 |

50 |

39,5 ± 6,7 |

17 |

30 |

50 |

40,1 ± 7,4 |

18 |

|

Ширина клеток |

20 |

40 |

30,4 ± 4,6 |

16 |

20 |

40 |

30,6 ± 3,4 |

11 |

20 |

40 |

30,9 ± 4,5 |

15 |

|

|

Количество устьиц в 1 мм2 (шт.) |

Верхняя эпидерма |

24 |

85 |

47,8 ± 17,1* |

36 |

28 |

102 |

64,4 ± 20,3* |

31 |

60 |

146 |

90,7 ± 22,2* |

25 |

|

Нижняя эпидерма |

21 |

64 |

36,9 ± 10,8* |

29 |

28 |

92 |

58,5 ± 18,5* |

32 |

41 |

148 |

87,3 ± 24,4* |

28 |

|

|

Площадь устьиц (мкм²) |

Верхняя эпидерма |

200,9 |

1652,2 |

888,8 ± 271,8* |

31 |

200,9 |

1297,8 |

702,7 ± 285,4* |

40 |

508,6 |

1248,9 |

857,6 ± 188,9* |

22 |

|

Нижняя эпидерма |

500,4 |

2505,3 |

1130,7 ± 421,9* |

37 |

686,8 |

1181,4 |

936,9 ± 147,3* |

12 |

604,4 |

1277,9 |

912,1 ± 161,3* |

18 |

|

|

Площадь устьичных щелей (мкм²) |

Верхняя эпидерма |

21,0 |

53,4 |

33,9 ± 8,4 |

25 |

14,1 |

62,5 |

37,2 ± 12,2 |

33 |

16,5 |

78,5 |

35,7 ± 12,0 |

33 |

|

Нижняя эпидерма |

17,2 |

62,8 |

37,8 ± 11,2 |

29 |

17,6 |

74,2 |

34,6 ± 11,9 |

35 |

17,6 |

56,5 |

32,9 ± 9,8 |

30 |

|

|

Длина клеток мезофилла (мкм) |

Палисадный |

36 |

80 |

56,5 ± 9,8 |

18 |

32 |

87 |

60,9 ± 13,6 |

22 |

36 |

72 |

59,2 ± 10,0 |

17 |

|

Губчатый |

20 |

36 |

28,8 ± 5,0 |

17 |

20 |

38 |

31,3 ± 5,3 |

17 |

20 |

36 |

27,7 ± 4,9 |

18 |

|

|

Ширина клеток мезофилла (мкм) |

Палисадный |

12 |

40 |

23,8 ± 5,8 |

25 |

12 |

36 |

22,1 ± 4,5 |

20 |

16 |

32 |

22,7 ± 3,4 |

15 |

|

Губчатый |

20 |

36 |

28,3 ± 3,9 |

14 |

20 |

36 |

29,8 ± 4,5 |

15 |

20 |

36 |

27,4 ± 4,1 |

15 |

|

|

Количество хлоропластов в клетках мезофилла (шт.) |

Палисадный |

40 |

65 |

52,3 ± 5,6* |

11 |

45 |

85 |

58,2 ± 6,6* |

11 |

50 |

69 |

61,9 ± 6,5* |

10 |

|

Губчатый |

25 |

64 |

45,2 ± 6,3* |

14 |

40 |

55 |

45,9 ± 3,7 |

7 |

41 |

57 |

47,9 ± 4,0* |

8 |

|

|

Объем клеток (тыс. мкм3) |

4,04 |

99,8 |

23,6 ± 15,1 |

64 |

6,2 |

80,8 |

23,7 ± 10,9 |

46 |

6,2 |

57,5 |

20,8 ± 8,7 |

42 |

|

Примечание. * – отличия показателей достоверны при р = 0,05.

нительные исследования. Площадь устьичных щелей у астры солончаковой в разных условиях обитания не отличается. Это может быть связано со сходными условиями, в частности с одинаковой концентрацией солей вдоль трансекты, которая и определяет ширину устьичной щели. В литературе имеются данные, что у этого вида повышение концентрации солей в вакуолях приводит к частичному закрытию устьиц [11]. Приливно-отливная полоса исследуемой акватории характеризуется низкой соленостью (20–21 ‰). Значения общей площади устьиц на единицу площади листа оказались выше на нижней стороне листа. Наибольшие различия (около 30 %) этого показателя между верхней и нижней эпидермой определены на ПП 1 и ПП 2 (CV 31–40 %), а на ПП 3 у уреза воды различия по площади устьиц нивелируются и CV варьирует в более узком диапазоне от 18 до 22 %. Увеличение площади устьиц на нижней эпидерме является особенностью всех наземных растений, а для астры солончаковой, которая является вторично-водным растением, это может свидетельствовать об ее чувствительности к условиям отлива, когда растение может испытывать недостаток влажности воздуха. Период во время отлива наиболее короткий у растений, произрастающих у уреза воды, с чем может быть связано отсутствие различий по площади устьиц.

Длина клеток палисадного мезофилла в 2 раза превышает их ширину (56,5 ± 9,8 и 23,8 ± 5,8 мкм соответственно), коэффициент варьирования изменяется от 15 до 25 %. Длина и ширина клеток губчатого мезофилла были сходными (около 28 мкм), CV составляет 14–18 %.

По данным исследования установлено, что различные условия произрастания этого вида вдоль трансекты не оказали существенного вли- яния на размеры клеток, что можно рассматривать как видовой признак и способность поддержания определенной анатомической структуры листа в широком спектре экотопов. При сравнении этих данных с площадью листа определено, что ее увеличение на ПП 1, возможно, связано с большим числом клеток, а не с их размером. Это путь адаптации астры солончаковой к условиям освещения: продолжительность ее пребывания во время отлива при максимальной освещенности больше у растений на ПП 1 около берега и сокращается на 2–3 часа при продвижении до уреза воды. Во время прилива растения астры на всех участках находятся полностью под водой в условиях более низкой освещенности, что приводит к образованию клеток сходных размеров. Следует отметить, что у этого вида в таких контрастных световых условиях сохраняются все составляющие анатомической структуры листа: палисадного и губчатого мезофилла.

Количество хлоропластов в клетках палисадного мезофилла незначительно увеличено вдоль трансекты от берега (52,3 ± 5,6 шт.) до уреза воды (61,9 ± 6,5 шт.), варьирование низкое (10– 11 %). В клетках губчатого мезофилла различия по этому показателю не выявлены, значения CV – 7–14%. Следует отметить, что в клетках палисадного мезофилла хлоропластов больше на 15–20 %, чем в клетках губчатого мезофилла. Эти различия небольшие по сравнению с наземными растениями, что свидетельствует о близкой фотосинтетической активности двух типов мезофилла. Это особенность астры как вторично-водного растения, произрастающего в условиях нестабильного светового режима: высокого во время отлива и низкого во время прилива. Свет, проникающий вглубь мезофилла до губчатого мезофилла, имеет сильно измененный спектральный состав, и хлоропласты астры, по-видимому, хорошо адаптированы к этим изменениям. Близкое содержание хлоропластов свидетельствует о существенном вкладе как па- лисадной, так и губчатой паренхимы в общую продуктивность фотосинтеза.

Таким образом, выявлено варьирование показателей мезоструктуры листьев астры солончаковой (см. табл.). Наиболее вариабельным оказался объем клеток (42–64 %), что согласуется с данными Е. В. Бурковской [1] для видов, произрастающих на супралиторали Японского моря, что связано с различной направленностью приспособительных реакций (галосуккулентно-сти либо галоксероморфности) у разных видов с однотипным строением мезофилла.

По минимальным и средним значениям объема клеток в листьях у растений, которые произрастают у уреза воды, и количества хлоропластов (см. табл.) астра солончаковая близка к видам аридной зоны Средней Азии [3], [10]. Это может свидетельствовать о сходстве адаптивных стратегий прибрежно-морских и солончаковых растений.

Для оценки пластичности был использован коэффициент вариации отдельных показателей мезоструктуры листа [13], который показал, что группа показателей (CV ниже 20 %) – толщина листа, размеры клеток ассимилирующих тканей (эпидермы, палисадного и губчатого мезофилла), количество хлоропластов – слабо изменяется в пределах исследованного спектра экото-пов и относится к стабильным характеристикам астры как вторично-водного растения. К наиболее варьирующим показателям мезоструктуры (CV выше 20 %) в пределах условий приливноотливной зоны относятся площадь листьев, различные показатели устьичного аппарата растения, объем клеток, которые и позволяют виду иметь высокую функциональную пластичность в широком спектре экотопов приливно-отливной зоны исследованных экосистем Белого моря.

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь в написании статьи старшему научному сотруднику Института биологии КарНЦ РАН к. б. н. Т. С. Николаевской.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 98-04-48882-а и Программы стратегического развития Пет-рГУ на 2012–2016 годы.

The anatomic and morphological description of the sea aster leaves ( Aster tripolium L.) of the Asteraceae family is presented in the article. This species is widespread in various plant communities in the intertidal sea zone. The research was conducted within two field seasons (2012–2013) on the Karelian coast of the White Sea in the area that was nominally ecologically clean (in the village of Rastnavolok, 12 km north-west оf Belomorsk). In the intertidal zone, along the transect, three test areas were formed from the coast to the water’s edge. The selected areas were characterized by different levels of water column (from 10–20 cm to 50–60 cm) above the plant during flow and flood of various duration (2–3 hours). The coefficient of variation of separate indexes of leaf mesostructure was used to assess plasticity. It indicated that the group of indexes (CV less than 20 percent) – leaf thickness, cell sizes of assimilating tissues (epidermis, palisade and spongy mesophyll), chloroplast quantity – weakly changed within the limits of the studied spectrum of ecotopes and related to the stable characteristics of aster as a secondary water plant. Leaf area, area of stomata and stomatal pores, cell volume are the most varying indexes of mesostructure (CV higher than 20 percent) that enable the species to have high functional plasticity in the wide spectrum of ecotopes of the intertidal zone of the studied coastal ecosystems of the White Sea.

Список литературы Анатомо-морфологическая характеристика листьев астры солончаковой (Aster tripolium L.) на побережье Белого моря

- Бурковская Е. В. Мезоструктура листа сосудистых растений супралиторали Японского моря//Вестник Крас-ГАУ 2008. № 2. С. 107-111

- Воронкова Н. М., Бурковская Е. В., Безделева Т. А., Бурундукова О. Л. Морфологические и биологические особенности растений в связи с адаптацией к условиям морских побережий//Экология. 2008. № 1. С. 3-9.

- Кравченко А. В. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 403 с.

- Макаров М. В., Рыжик И. В., Воскобойников Г. М. Влияние глубины произрастания на морфофизиологические показатели Fucus vesiculosus L. Баренцева моря//Альгология. 2012. Т. 22. № 4. С. 345-360.

- Марковская Е. Ф., Сергиенко Л. А., Шкляревич Г. А., Сонина А. В., Стародубцева А. А., Смолькова О. В. Природный комплекс побережий Белого моря: Учеб. пособие. Петрозаводск, 2010. 85 с.

- Мокроносов А. Т., Борзенкова Р. А. Методика количественной оценки структуры функциональной активности фотосинтезирующих тканей и органов//Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1978. Т. 61. Вып. 3. С. 119-133.

- Нагалевский В. Я. Галофиты Северного Кавказа. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2001. 246 с.

- Пьянков В. И. Роль фотосинтетической функции в адаптации растений к условиям среды: Автореф. дисс. докт. биол. наук. М., 1993. 103 с.

- Bercu R., Fagara§ M., Broasca L. Anatomical features of Aster tripolium L. (Asteraceae) to saline environments//Annals of RSCB. 2012. Vol. XVII. № 1. P. 271-277.

- Brickell C. Encyclopedia of Gardening (RHS)/Edited by Dorling Kindersley. 2007. 736 p.

- Cornelissen J. H. C., Lavorel S., Garnier E., Diaz S. et al. A handbook of protocols for standardized and easy measurement of plant functional traits worldwide//Australian Journ. of Botany. 2003. Vol. 51. P. 335-380.

- Deil U. Halothytic vegetation along the Arabian coast azonal or linked to climatic zones?//Phytocenologia. 2000. Vol. 30. № 3/4. P. 591-611.

- Evert R. F. Esau’s Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function, and development/Edited by John Wiley and Sons. 2006. 601 p.

- Knezevic А., Stojanovic S., Nikolic L., Dzigurski D., Ljevnaic B. Ecological analysis of the flora of saline sites in the northern part of Banat region in Vojvodina Province (Serbia)//Thaiszia. J. Bot. Kosice. 2008. № 18. Р 75-92.