Анатомо-морфологические и биохимические характеристики Pinus sylvestris L. на отвалах месторождения тальк-магнезита

Автор: Чукина Н.В., Лукина Н.В., Филимонова Е.И., Глазырина М.А., Учаев А.П.

Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu

Рубрика: Экология растений

Статья в выпуске: 1 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью исследований было изучение анатомо-морфологических и биохимических характеристик Pinus sylvestris L., произрастающей на отвалах Шабровского месторождения тальк-магнезита и в естественном местообитании (Средний Урал) и выявление влияния на них свойств субстрата. Анатомо-морфологические параметры хвои изучали на поперечных срезах с использованием системы обработки изображений «SIAMS Mesoplant». Содержание низкомолекулярных антиоксидантов, а также уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в хвое исследовали стандартными спектрофотометрическими методами. Показано, что у P. sylvestris в техногенных условиях происходило уменьшение высоты, годичного прироста, диаметра ствола деревьев, а также длины хвои. В хвое P. sylvestris отмечено уменьшение площади поперечного сечения, центрального цилиндра, мезофилла, числа смоляных ходов. Выявлено, что в хвое P. sylvestris в условиях отвалов происходило усиление накопления продуктов ПОЛ, свободного пролина, фенольных соединений и в том числе флавоноидов, а также уменьшение накопления азота и фосфора по сравнению с контрольными растениями из естественного лесного фитоценоза. Показано, что на анатомо-морфологические параметры P. sylvestris большое влияние оказывали такие свойства субстратов, как содержание углерода, гигровлаги и рН. Увеличение синтеза в хвое пролина, фенолов, флавоноидов и продуктов ПОЛ было связано с пониженными значениями гигроскопической влаги в субстратах отвалов.

Сосна обыкновенная, анатомо-морфологическое строение, адаптивные реакции, антиоксиданты, промышленные отвалы

Короткий адрес: https://sciup.org/14132482

IDR: 14132482 | УДК: 631.531:504.064.2 | DOI: 10.36906/2311-4444/25-1/04

Текст научной статьи Анатомо-морфологические и биохимические характеристики Pinus sylvestris L. на отвалах месторождения тальк-магнезита

Чукина Н.В., Лукина Н.В., Филимонова Е.И., Глазырина М.А., Учаев А.П. Анатомоморфологические и биохимические характеристики Pinus sylvestris L. на отвалах месторождения тальк-магнезита // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2025. № 1(69). С. 4655.

Введение. Добыча полезных ископаемых приводит к катастрофическим изменениям экосистем и сопровождается разрушением литологической основы, уничтожением почвенного и растительного покровов [15]. Глубинные горные породы, вынесенные на дневную поверхность, имеют низкий актуальный уровень плодородия, что связанно с незначительным содержанием в них элементов минерального питания, особенно азота [21], неблагоприятные значения рН (избыточная щелочность или кислотность), наличие засоления, высокое количество доступных для растений форм тяжёлых металлов, чрезмерную плотность укладки пород и низкую влагоемкость [4]. Восстановление подобных территорий происходит крайне медленно. Однако некоторые виды растений способны заселять нарушенные местообитания и успешно адаптироваться к условиям произрастания.

Одним из таких видов является сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L., семейство Pinaceae Lindl.) – основная лесообразующая порода на Урале. Как вид-пионер, требовательный к свету, он может колонизировать нарушенные участки [8].

Техногенное загрязнение окружающей среды несомненно негативно влияет на состояние растений и вынуждает их «включать» различные защитно-адаптационные механизмы для выживания в стрессовых условиях. Изучению механизмов устойчивости P. sylvestris к неблагоприятным условиям техногенных местообитаний посвящено много работ [12; 13; и др.]. Известно, что хвойные растения очень чувствительны к условиям произрастания, поэтому структурно-функциональные характеристики P. sylvestris могут служить информативными показателями, отражающими состояние растений в условиях загрязнения и степень адаптации к ним. Однако работы, включающие комплексную оценку анатомо-морфологических и биохимических параметров P. sylvestris на промышленных отвалах, немногочисленны [7; 19].

Цель работы – изучение анатомо-морфологических и биохимических характеристик Pinus sylvestris L. в естественных и трансформированных местообитаниях Среднего Урала (отвалы после добычи тальк-магнезита) и оценка влияния свойств субстрата на морфофизиологические параметры.

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в июле 2022 и 2023 гг. Объектами исследования являлись насаждения P. sylvestris на отвалах Шабровского месторождения тальк-магнезита, расположенного в 27 км к югу от г. Екатеринбурга в подзоне южной тайги (56° 37′ 45″ с.ш. 60° 35′ 59″ в.д.).

Климат района континентальный. Лето тёплое, среднемесячная температура воздуха в июле +17°C. Зима холодная, длится с ноября по март, среднемесячная температура воздуха в январе -15,9°C. Среднегодовая температура воздуха +1°C. Среднегодовое количество осадков 577 мм (по данным метеостанции г. Сысерти) [18].

Отвалы платообразные террасированные, высотой до 30 м и площадью около 1 км 2 сложены пустыми и вскрышными породами, оставшимися после разработки месторождения открытым карьерным способом. Возраст отвалов варьирует от 55 до 70 лет.

Породы, складируемые в отвалы, сильнокаменистые (каменистость 50–90%), обеспеченность азотом и доступными фосфатами очень низкая, обменным калием – средняя и высокая. В породах повышенное содержание Mn, Cr, Cu, Mo, Co, Ni, Pb и др. [9].

Исследования показали, что на отвалах Шабровского тальк-магнезитового месторождения формируются лесные фитоценозы с доминированием P. sylvestris и Betula pendula Roth. В подлеске встречались Salix caprea L., Salix myrsinifolia Salisb., Sorbus aucuparia L., общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса от 1 до 50% [17].

Модельные деревья P. sylvestris отбирали на 4-х опытных площадках (далее – ОП), размерами 10х10 м каждая. Три из них (ОП1 – ОП3) заложены на участках отвалов с разной степенью каменистости, одна (ОП4) – на борту карьера «Старая линза». Контрольная площадка (далее – КП) была заложена в естественном лесном фитоценозе, расположенном рядом с пос. Белоречка в 65 км от Екатеринбурга (57°20ʹ14.50ʺ с.ш. 60°1ʹ51.21ʺ в.д.).

Для исследования на каждой ОП и КП у 10 модельных деревьев (возраст 18–20 лет) измеряли высоту, годичный прирост ствола (длину годичных побегов), диаметр (толщину) ствола на высоте 1,3 м, а также собирали полностью сформированную двухлетнюю хвою с южной стороны кроны. Для изучения анатомических показателей хвою фиксировали в 70% растворе этилового спирта. На замораживающем микротоме МЗ-2 изготавливали поперечные срезы хвои и помещали их в глицерин. Измерения анатомических параметров хвои (площадь поперечного сечения, центрального цилиндра и мезофилла, толщина эпидермы и гиподермы, число и диаметр смоляных ходов) (n=30) проводили с использованием светового микроскопа и специализированной системы анализа изображений «SIAMS Mesoplant» («СИАМС», г. Екатеринбург).

Для изучения биохимических показателей использовали свежесобранную хвою. Определение интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) проводили по реакции с тиобарбитуровой кислотой согласно методике [29], свободного пролина – по реакции водной вытяжки хвои с ациднингидриновым реактивом после кипячения [3]. Для анализа содержания фенольных соединений и флавоноидов использовали этанольный экстракт хвои (200 мг в 10 мл 70% этилового спирта, 24 часа экстракция при комнатной температуре, в темноте). Содержание фенолов в хвое определяли по реакции с реактивом Фолина-Чокальтеу, расчёт производили по галловой кислоте, содержание флавоноидов – по реакции с AlCl 3 , в пересчете на рутин, согласно методикам [23; 27].

Содержание общего азота определяли с использованием реактива Несслера, общего фосфора – с молибдатом аммония в серной кислоте спектрофотометрическим методом [2] после мокрого озоления навески сухой измельченной хвои смесью концентрированных кислот H 2 SO 4 и HClO 4 (в соотношении 10:1).

Определение биохимических параметров проводили в 4-кратной биологической и 5 аналитических повторностях. Результаты представлены в расчете на сухой вес (с.в.) хвои.

На каждой ОП и в контроле для исследований отбирали образцы грунта с глубины 0– 20 см. Общий органический углерод (С) определяли по методу Тюрина, рН анализировали потенциометрически. Обменный Са и Mg устанавливали титрованием [1]. Значения удельной электропроводности, общее содержание солей измеряли в водной суспензии «субстрат:вода» (1:2,5; вес/объем) с помощью портативного многопараметрического анализатора HI98129 Combo (Hanna Instruments GmbH, Австрия).

Обработку полученных данных проводили с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel 2019 и STATISTICA 10. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Исследования показали, что субстраты отвалов Шабровского месторождения тальк-магнезита (ОП1 – ОП4) характеризовались нейтральной и слабокислой реакцией среды, более низким содержанием элементов минерального питания растений и гигроскопической влаги по сравнению с КП (табл. 1).

Таблица 1

Агрохимические показатели субстратов исследуемых участков на отвалах Шабровского тальк-магнезитового месторождения и в контрольном местообитании

|

№ ОП |

рН Н2О |

Общий органический углерод, % |

Гигровлага, % |

Содержание, г/100 г субстрата |

Электропроводность, мСи/см |

Общее содержание солей, мг/л |

|

|

Са |

Mg |

||||||

|

ОП1 |

6,8–7,0 |

0,68 |

0,75 |

0,068 |

0,031 |

0,203 |

102 |

|

ОП2 |

6,8–7,0 |

2,39 |

1,94 |

0,052 |

0,022 |

0,325 |

162 |

|

ОП3 |

6,7–7,1 |

1,45 |

1,15 |

0,078 |

0,048 |

0,150 |

75 |

|

ОП4 |

6,3–6,8 |

2,78 |

3,11 |

0,104 |

0,066 |

0,223 |

101 |

|

КП |

6,2–6,3 |

4,3 |

11,40 |

0,429 |

0,034 |

0,163 |

81 |

По показателю удельной электропроводности (значения менее 2 мСи/см) и общему содержанию солей все исследованные субстраты можно отнести к слабозасоленным [10].

Сравнение морфологических параметров P. sylvestris , произрастающей на отвалах и в естественном лесу показало, что высота 18–20-летних особей на всех ОП варьировала от 1,73 до 4,25 м, а на КП – в среднем составляла 5,60 м (табл. 2).

Таблица 2

Анатомо-морфологические показатели P. sylvestris , произрастающей на отвалах

Шабровского тальк-магнезитового месторождения и в контрольном местообитании

|

Параметры |

ОП1 |

ОП2 |

ОП3 |

ОП4 |

КП |

|

Морфологические показатели |

|||||

|

Высота ствола, м |

3,20±0,24b |

1,73±0,35a |

1,96±0,18a |

4,25±0,21c |

5,60±0,13d |

|

Диаметр ствола, см |

1,80±0,25c |

0,90±0,10a |

1,32±0,15b |

9,0±0,25d |

12,87±0,51e |

|

Прирост ствола, см |

13,60±0,70a |

8,43±2,36a |

9,78±0,56a |

17,10±1,10b |

28,01±0,95c |

|

Длина хвои, см |

3,74±0,04a |

4,73±0,11b |

4,40±0,06b |

5,54±0,04c |

6,59±0,058d |

|

Анатомические показатели хвои |

|||||

|

Площадь поперечного сечения хвои, мм2 |

0,49±0,01a |

0,41±0,01b |

0,60±0,02c |

0,89±0,02d |

1,10±0,013e |

|

Площадь центрального цилиндра, мм2 |

0,12±0,003b |

0,10±0,003a |

0,15±0,001c |

0,24±0,001d |

0,27±0,002e |

|

S ц.ц /S п.сеч , % |

25,54±0,34a |

25,10±0,39a |

25,67±0,48a |

27,20±0,30b |

25,77±0,28a |

|

Площадь мезофилла, мм2 |

0,28±0,01a |

0,25±0,01b |

0,36±0,01c |

0,55±0,01d |

0,74±0,01e |

|

Толщина эпидермы, мкм |

16,05±0,25b |

13,49±0,28a |

15,84±0,34bc |

15,25±0,25c |

19,32±0,24d |

|

Толщина гиподермы, мкм |

10,41±0,14b |

9,71±0,11a |

10,77±0,20b |

10,42±0,18b |

12,56±0,21c |

|

Число смоляных ходов, шт. |

6,48±0,19b |

3,68±0,21a |

6,19±0,21b |

7,1±0,18c |

9,9±0,17d |

|

Диаметр смоляных ходов, мкм |

41,82±0,60b |

35,52±0,83a |

46,84±0,64c |

44,93±0,75c |

47,19±0,69c |

Примечание. Представлены средние арифметические значения ± SE (n = 30). Разными латинскими буквами отмечены достоверные различия между участками при p < 0,05.

Исследования показали, что в условиях отвалов происходило статистически значимое снижение морфометрических параметров: уменьшение годичного прироста (в 1,6–3,3 раза), диаметра ствола деревьев (в 1,4-14,3 раза), а также длины хвои (в 1,2-1,5 раза) по сравнению с деревьями из естественного лесного фитоценоза, что является ответной реакцией растений на стресс [5] (табл. 2).

Корреляционный анализ выявил высокое влияние агрохимического состава субстратов, а именно: содержания С, гигровлаги и рН на высоту ствола (г = 0,69; r = 0,83; r = -0,85 соответственно), его диаметр (г = 0,85; г = 0,88; г = -0,93), прирост (г = 0,85; г = 0,88; г = -0,89) и на длину хвои (г = 0,98; г = 0,91; г = -0,84).

Известно, что структура листа в целом, и отдельных его тканей очень пластична и обнаруживает большую зависимость от экологических условий и в наибольшей степени -от уровня водоснабжения и освещения [14].

Анализ анатомического строения хвои P. sylvestris показал, что на ОП по сравнению с КП наблюдалось статистически значимое уменьшение таких показателей, как площадь поперечного сечения хвои, центрального цилиндра, ассимиляционных тканей (мезофилла), толщины эпидермы и гиподермы. Число смоляных ходов в хвое с отвала было меньше, чем в контроле, но статистически значимых различий диаметра смоляных ходов не было выявлено (табл. 2). Самым стабильным из изученных анатомических характеристик хвои являлся показатель отношения площади центрального цилиндра к площади поперечного среза (8 ц.ц /8 п.сеч. ). На всех исследованных участках данный показатель варьировал незначительно, в пределах от 25,1% до 27,2%. Это свидетельствует об оптимальном соотношении между проводящей системой хвои P. sylvestris и ассимиляционными тканями.

Полученные результаты согласуются с литературными данными. Многие авторы также отмечают уменьшение анатомо-морфологических характеристик хвои P. sylvestris в неблагоприятных условиях среды [7; 24].

Корреляционный анализ показал высокое влияние агрохимического состава субстратов, а именно: содержания С, гигровлаги и рН на площадь поперечного сечения хвои (г = 0,81; г = 0,93; г = -0,97), центрального цилиндра (г = 0,79; г = 0,88; г = -0,81) и мезофилла (г = 0,84; г = 0,89; г = -0,95).

Воздействие стрессовых факторов на растения нередко приводит к увеличению содержания в клетках продукта ПОЛ - малонового диальдегида (МДА), в связи с чем концентрация данного метаболита может служить индикатором уровня окислительного стресса, который испытывают растения в условиях техногенного загрязнения [26].

Согласно полученным результатам, на всех ОП в хвое исследованных особей P. sylvestris было зарегистрировано увеличение содержания МДА по сравнению с КП, что свидетельствует о наличии окислительного стресса, и отмечается в работах многих авторов [11; 16]. Для борьбы с негативными последствиями окислительного стресса, развивающегося в условиях высоких техногенных нагрузок, в растениях функционирует система антиоксидантной защиты, одним из важных звеньев которой являются Чукина Н.В., Лукина Н.В., Филимонова Е.И. и др. низкомолекулярные антиоксиданты, такие как фенолы, в том числе флавоноиды, пролин и др. Данные соединения имеют различные механизмы действия и могут как непосредственно препятствовать развитию окислительного стресса, инактивируя образующиеся активные формы кислорода, так и участвовать в устранении его последствий, например, способствуя репарации поврежденных макромолекул [22].

Установлено, что в хвое растений P. sylvestris , произрастающих на ОП наблюдалось значительное (в среднем в 2,4 раза) увеличение содержания свободного пролина по сравнению с растениями с КП (табл. 3). При воздействии неблагоприятных факторов, таких, например, как высокие концентрации тяжёлых металлов в субстрате, обычно наблюдается увеличение содержания свободного пролина, что можно рассматривать как защитноприспособительную реакцию к условиям среды [6; 25].

Общее содержание фенольных соединений в хвое P. sylvestris , произрастающей на участках отвала Шабровского месторождения, также увеличивалось по сравнению с контролем в 1,5 раза (табл. 3). Отмечено существенное (в 2,1–2,8 раза) увеличение концентрация флавоноидов в хвое деревьев, произрастающих на отвалах.

Таблица 3

Биохимические показатели хвои P. sylvestris , произрастающей на отвалах Шабровского тальк-магнезитового месторождения и в контрольном местообитании

|

Показатели |

ОП1 |

ОП2 |

ОП3 |

ОП4 |

КП |

|

ПОЛ, нМ МДА /г с.в. |

285,37±5,13c |

368,41±5,95e |

320,76±4,04d |

248,46±0,95b |

135,49±4,79a |

|

Пролин, мг/г с.в. |

347,31±11,18c |

480,82±11,30d |

375,85±7,12c |

168,66±6,16b |

144,08±2,42a |

|

Фенолы, мг/г с.в. |

16,48±0,37b |

19,06±0,32c |

18,63±0,25c |

23,37±0,37d |

12,80±0,37a |

|

Флавоноиды, мг/г с.в. |

5,09±0,12b |

5,29±0,18b |

6,16±0,30c |

6,67±0,53c |

2,38±0,14a |

|

Азот, % |

0,97±0,02b |

1,09±0,01c |

0,93±0,01a |

1,27±0,05d |

1,60±0,03e |

|

Фосфор, % |

0,04±0,001a |

0,05±0,002b |

0,05±0,001b |

0,04±0,003a |

0,19±0,01c |

Примечание. Представлены средние арифметические значения ± SE (n = 20). Разными латинскими буквами отмечены достоверные различия между участками при p < 0,05.

Известно, что на содержание азота в хвое P. sylvestris большое влияние оказывает обеспеченность почвы доступными формами элементов минерального питания, а также климатические условия и степень освещенности [20; 28].

Исследования показали, что в хвое особей P. sylvestris , произрастающих в условиях отвалов, происходило уменьшение содержания общего азота и фосфора по сравнению с растениями из ненарушенного местообитания: в 1,4 и 4,2 раза соответственно (табл. 3).

Корреляционный анализ выявил статистически значимое влияние содержания С, Са, гигровлаги, и величины рН на количество N (r = 0,94; r = 0,90; r = 0,95; r = -0,98) и Р (r =0,80; r = 0,99; r = 0,97; r = -0,92) в хвое P. sylvestris , а также продемонстрировал зависимость

содержания в хвое пролина, фенолов, флавоноидов и продуктов ПОЛ от количества гигровлаги в субстрате (r = -0,70; r = -0,62; r = -0,85; r = -0,88).

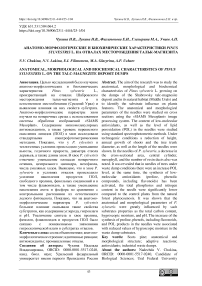

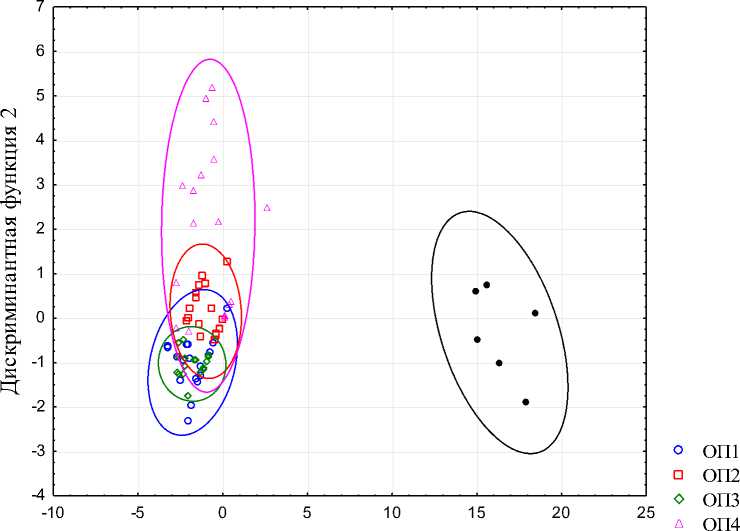

Дискриминантный анализ, проведённый с использованием таких биохимических параметров хвои, как уровень ПОЛ, содержание общего азота и фосфора, а также общих фенольных соединений, флавоноидов и пролина, отделил КП от ОП1–ОП4 по дискриминантным функциям 1 и 2 (рис. 1). Корректность отнесения в группы составляла: КП – 100%, ОП1 – 67%, ОП2 – 78%, ОП3 – 100%, ОП4 – 58%.

Дискриминантная функция 1 • КП

Рис. 1. Дискриминантный анализ изученных ценопопуляций P. sylvestris по биохимическим показателям хвои (Wilks' Lambda = 0,0096275, F=27,260, при p < 0,0000)

Заключение. Неблагоприятные условия промышленных отвалов, связанные прежде всего с низким уровнем плодородия и влагоемкости субстратов, а также высокой каменистостью и повышенными концентрациями ряда тяжёлых металлов, вызывали у Pinus sylvestris существенное снижение показателей высоты и диаметра ствола деревьев, величины годичного прироста и длины хвои. Ответная реакция ассимиляционного аппарата P. sylvestris на стрессовые условия заключалась в уменьшении таких анатомоморфологических показателей хвои, как площадь поперечного сечения, центрального цилиндра и мезофилла, число смоляных ходов. В условиях высоких техногенных нагрузок в хвое P. sylvestris происходило уменьшение накопления азота и фосфора по сравнению с контрольными растениями из естественного лесного сообщества. Отмечено также усиление накопления в хвое продуктов перекисного окисления липидов, что вызывало активацию системы антиоксидантной защиты, а именно усиление накопления свободного пролина, фенольных соединений и в том числе флавоноидов. Показано, что на анатомо-

морфологические параметры P. sylvestris большое влияние оказывали такие свойства субстратов, как содержание общего органического углерода, гигровлаги и рН. Содержание в хвое низкомолекулярных антиоксидантов зависело от количества гигровлаги в субстрате отвалов. Выявленные анатомо-морфологические и биохимические изменения P. sylvestris являются защитно-приспособительной реакцией на стресс и способствуют адаптации вида к антропогенно нарушенным местообитаниям.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения государственного задания УрФУ FEUZ-2023-0019.