Анатомо-морфологические особенности сибирских кандыков Erythronium sibiricum и Erythronium sajanense

Автор: Степанов Н.В., Стасова В.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные о различных видах кандыка: Erythronium sibiricum (Fisch. et С.А. Mey.) Krylov и E.sajanense Stepanovet Stassova. Рассмотрены анатомо-морфологические особенности вегетативных органов растений из разных частей ареала. Показано, что саянский кандык отличается от сибирского по стоматографическим характеристикам.

Кандык сибирский (erythronium sibiricum), кандык саянский (erythronium sajanense), саяны, анатомические особенности, устьичный индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/14083884

IDR: 14083884 | УДК: 582.572.226

Текст научной статьи Анатомо-морфологические особенности сибирских кандыков Erythronium sibiricum и Erythronium sajanense

Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey) Krylov (Кандык сибирский) – гемиэндемичный вид, распространенный в юго-западной части Южной Сибири. Ареал вида захватывает Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Алтайский край, частично юг Красноярского края, Западную Туву, северо-восток Казахстана [2], Северную Монголию и проникает на север Китая (Алтайские горы на северо-западе Китая). Наиболее широко этот вид представлен на юге таежной зоны Западной Сибири и Алтая [3]. Особенности морфологии и анатомии кандыка сибирского (единственного изученного представителя рода) рассматривались в связи с перспективами интродукции этого красиво цветущего растения в культуру [4–10]. Авторами были охарактеризованы важнейшие черты в анатомии кандыка сибирского на разных стадиях онтогенеза – от проростков до генеративной фазы: форма и расположение проводящих пучков в побеге, факт разделения мезофилла листа на столбчатую и губчатую ткань. Подробно рассмотрено формирование подземных запасающих органов – луковиц и надземных – листа, черешка, побега. Основное внимание было уделено изменению анатомического строения вегетативных органов в онтогенезе [3–6], при этом использованы в основном поперечные срезы. Стоматографические характеристики эпидермиса листа кандыка ранее не рассматривались [5]. В нашем исследовании учтены также данные об изменчивости отдельных частей цветка [8,11–13].

При изучении морфологических признаков растений из разных частей ареала было отмечено, что растения, произрастающие в Саянах ( Erythronium sajanense ), выделяются по форме и структуре как генеративных, так и вегетативных органов. Детальное изучение биологических особенностей кандыка сибирского в интродукции и в естественных условиях, а также исследование гербарных коллекций показало наличие устойчивых морфологических различий между рассматриваемыми видами [1], что послужило толчком для более детального изучения растений, в частности анатомии западносаянских образцов.

Цель работы. Выявление особенностей анатомического строения Erythronium sibiricum и Erythronium sajanense .

Объект и методы . Исследование культивируемых и собранных в природе образцов кандыка сибирского из разных частей ареала проводили в фазах цветения и созревания плодов. Растения фиксировали в этаноле (80%) или гербаризировали. Гербарный материал перед исследованием размачивали и отмывали в воде. Для изучения особенностей анатомического строения изготовляли поперечные и продольные срезы стебля на трех уровнях (в нижней, средней и верхней частях). Поперечные срезы листьев (черешок и средняя часть листа) дополнялись исследованием поверхности его нижнего и верхнего эпидермиса. Срезы окрашивали 0,05%-м водным раствором крезилового прочного фиолетового, метиленовым синим или сафранином и астра-блау, заключали в глицерин или глицерин-желатин и исследовали методом световой микроскопии (МБИ-15). Фотографирование препаратов осуществляли цифровой фотокамерой « Canon ». Было изучено свыше 30 экземпляров из разных точек ареала (популяции из Ермаковского р-на – окр. пос. Танзы-бей, Малый Кебеж и протока Исакина, р.Большая Речка; р.Оя, р.Ус в среднем течении, окр. р.Таловка, окр. с. Верхне-Усинского, Китаева гора; Каратузского р-на – р. Амыл близ устья р. Киндат; Национального парка «Шушенский Бор» – район р.Таловка и окр. Майнского водохранилища; Саяно-Шушенского биосферного заповедника; Пий-хемского административного района Тувы – Туранской котловины; Орджоникидзевского р-на Хакасии – юго-восточные склоны Кузнецкого Алатау; Томской области – окр. г. Томска). Исследованные образцы охватывают в горах диапазон высотных поясов от лесостепи до альпийского пояса и различные типы местообитаний (пойменные, суходольные, лесные и субальпийские луга, черневые осинники, лесостепные лиственничники, смешанные подтаежные березово-пихтово-сосновые леса, альпийские нивальные сообщества). Исследованные образцы хранятся в гербариях Сибирского федерального университета (KRSU), Красноярского государственного педагогического университета (KRAS), Томского государственного университета (TK), Института леса СО РАН (KRF), Саяно-Шушенского биосферного заповедника.

Поскольку при рекогносцировочных исследованиях не было выявлено существенной изменчивости кандыка ни по таксономически значимым параметрам растений, ни по характеру распределения устьиц, подробных исследований морфологии и анатомии растений отдельных ценопопуляций не проводилось. В то же время было отмечена изменчивость кандыка в географическом отношении [1].

Результаты и обсуждение

Анатомическая характеристика вегетативных органов Erythronium sajanense

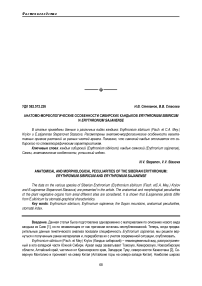

Стебель . Стебель в поперечном сечении округлый, с неявно выраженными лопастями, диаметр 2–3 мм (рис., 1 ). В таблице 1 представлены количественные характеристики тканей стебля кандыка саянского.

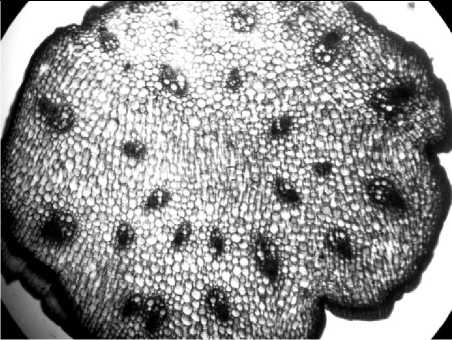

Эпидермис состоит из удлиненных клеток, вытянутых вдоль оси стебля, стенки клеток ровные, прямые, ядра крупные. Устьица немногочисленные, тетрацитного типа. На поперечном срезе клетки эпидермиса почти квадратные, слегка вытянуты в радиальном направлении. Радиальные стенки тонкие, тангентальные – утолщены. Кутикула около 5 мкм толщиной, сверху покрыта кристалликами воска (рис., 2, 3 ).

Таблица 1

|

Показатель |

Образец 2009 г. (р.Малый Кебеж) |

Образец 2010 г. (окр. пос. Танзыбей) |

|

Диаметр стебля, мм |

3,65 ± 0,20 |

3,88 ± 0,17 |

|

Толщина кутикулы, мкм |

3,85 ± 0,21 |

8,25 ± 0,30 |

|

Размер клеток эпидермиса на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

16,50 ± 0,50 14,57 ± 0,82 |

18,31 ± 0,86 16,09± 0,55 |

|

Размер клеток гиподермы на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

25,02 ± 1,45 30,80 ± 2,00 |

33,55 ± 1,56 43,87 ± 2,53 |

|

Размер клеток паренхимы на поперечном срезе, мкм |

80,01 ± 2,90 |

73,77 ± 2,90 |

|

Расположение проводящих пучков |

2-3 круга |

2-3 круга |

|

Размер ксилемной части крупного пучка на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

199,00 ± 10,71 221,10 ± 26,04 |

164,51 ± 7,36 177,37 ± 12,92 |

|

Размер флоэмной части крупного пучка на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

89,65 ± 13,34 75,35 ± 3,09 |

125,31 ± 10,27 79,04 ± 9,17 |

|

Размер крупных сосудов на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

38,50 ± 1,85 45,07 ± 1,84 |

37,06 ± 1,65 |

|

Размер ситовидных трубок на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

8,02 ± 0,44 7,44 ± 0,20 |

7,62 ± 0,46 5,80 ± 0,43 |

|

Размер клеток-спутниц на поперечном срезе, мкм: радиальный тангентальный |

10,45 ± 0,37 10,31 ± 0,37 |

10,42 ± 0,31 |

Примечание. Приведены средние из 12 измерений с ошибкой средних.

Анатомические характеристики тканей стебля Erythronium sajanense (в средней части стебля, под листьями)

Гиподерма из плотно сомкнутых удлиненных клеток, овальных в поперечном сечении (радиальный диаметр меньше тангентального). Между эпидермисом и гиподермой утолщение клеточных стенок образует сплошную пластину толщиной до 8 мкм.

Основная паренхима состоит из тонкостенных клеток, цилиндрической формы, длина их превышает диаметр в 2–3 раза. Эти клетки располагаются рыхло, образуя довольно большие межклетники. Размеры клеток сильно варьируют – вокруг проводящих пучков клетки мельче, а самые крупные располагаются в центре стебля.

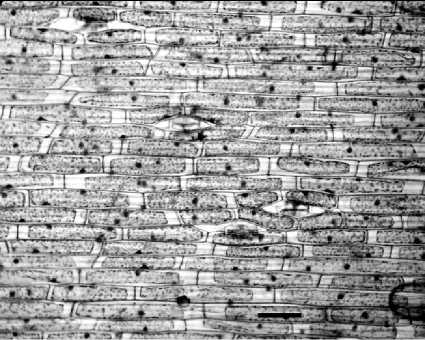

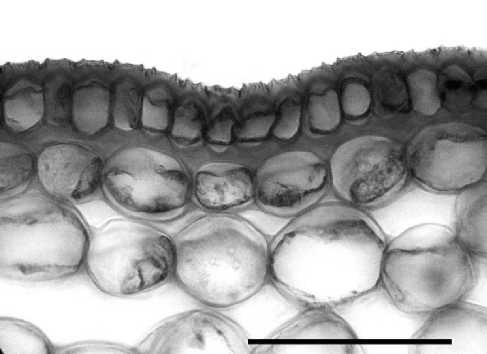

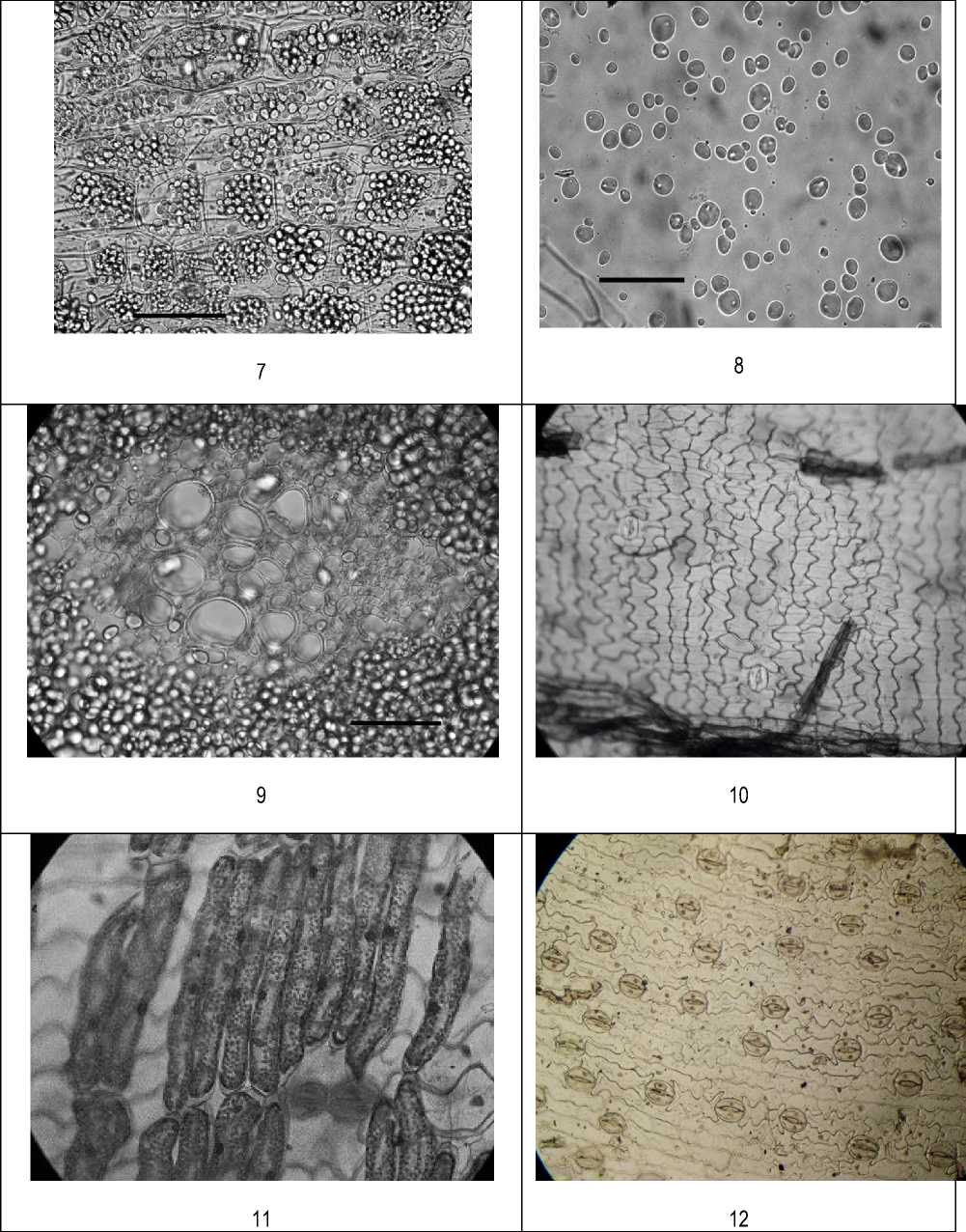

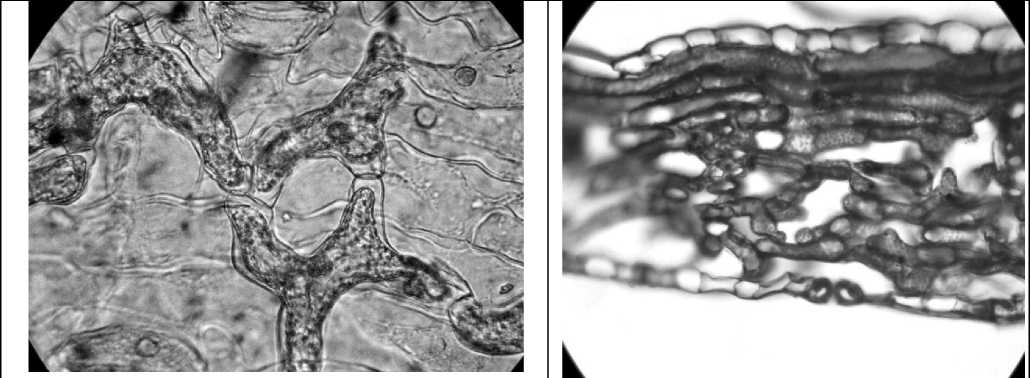

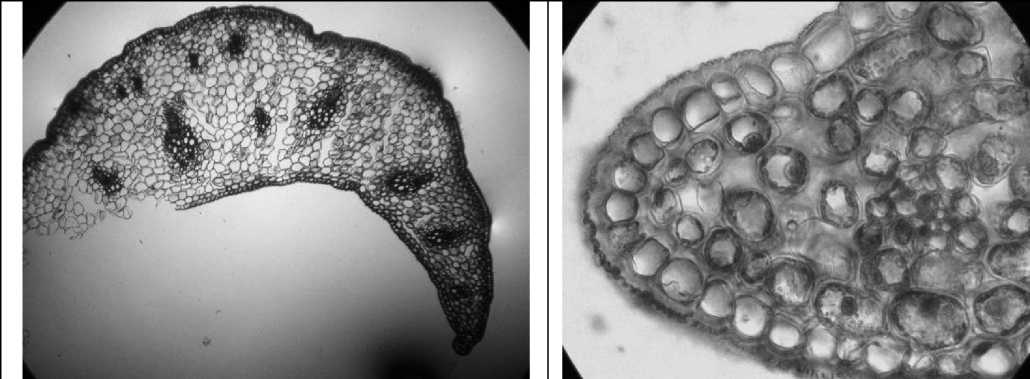

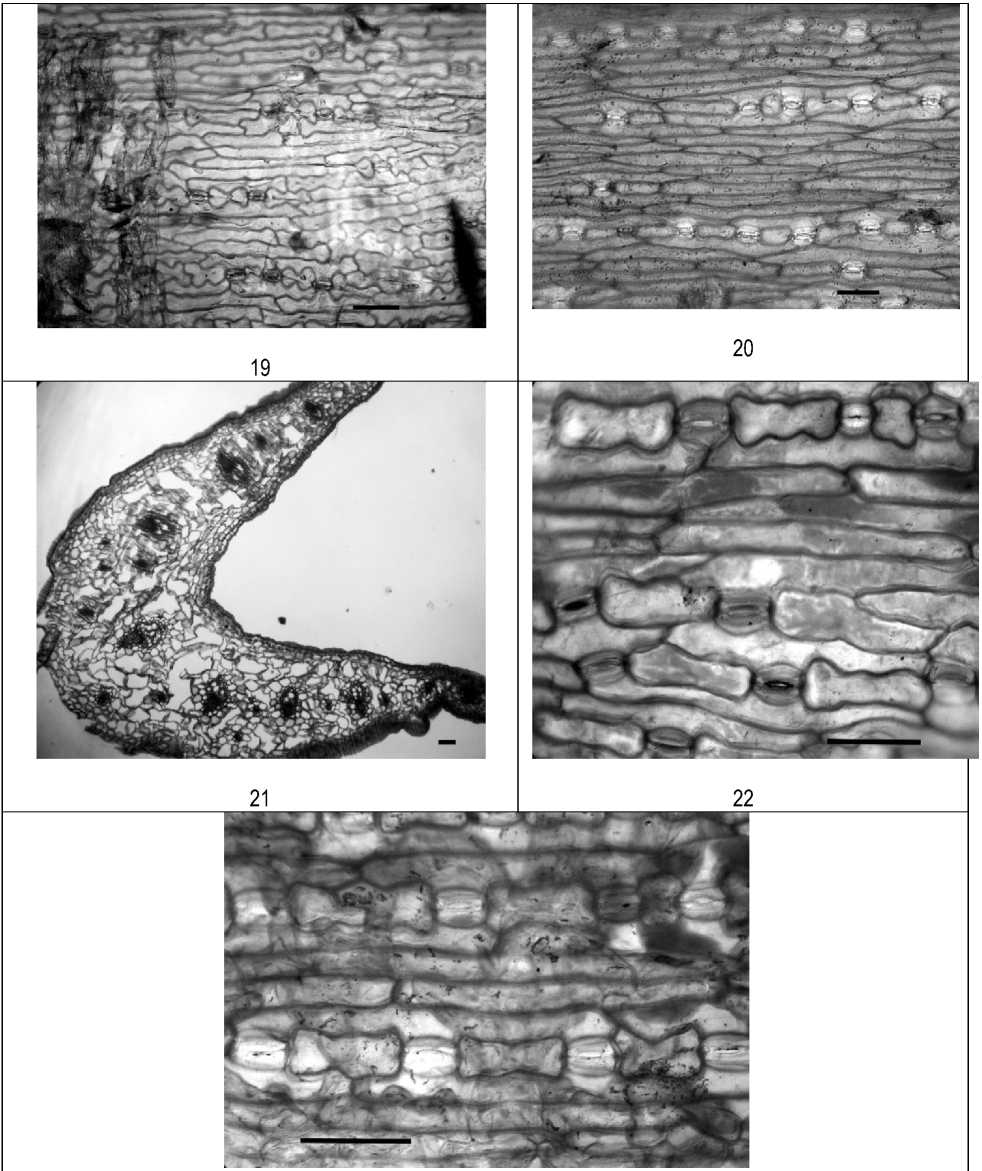

Детали анатомического строения видов кандыка: Erythronium sajanense (1–18);

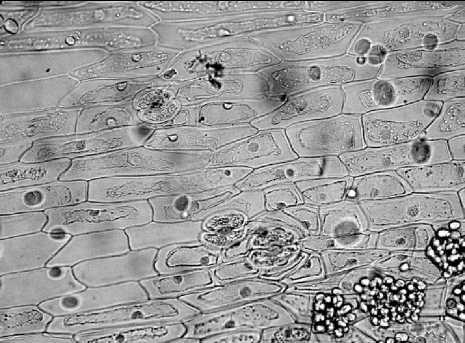

Erythronium sibiricum (19–23); 1 – поперечный срез стебля; 2 – эпидермис и гиподерма стебля; 3 – поперечный срез стебля; 4 – проводящий пучок стебля; 5 – эпидермис луковицы;

6 – поперечный срез эпидермиса луковицы

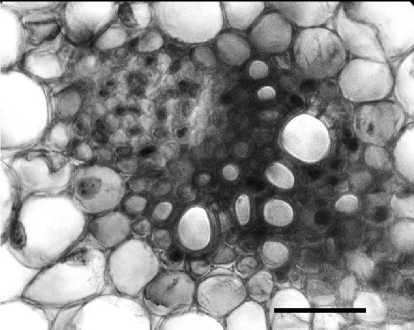

Продолжение рис.: 7 – запасающая паренхима луковицы; 8 – крахмал луковицы;

9 – проводящий пучок луковицы; 10 – верхний эпидермис листа; 11 – верхний эпидермис и палисада листа;

12 – нижний эпидермис листа

17 18

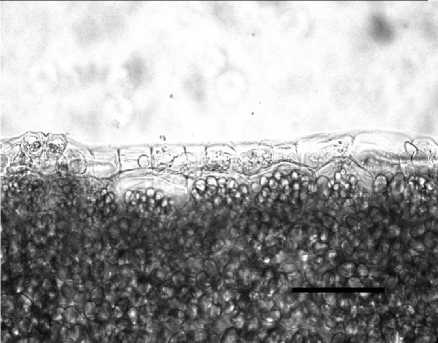

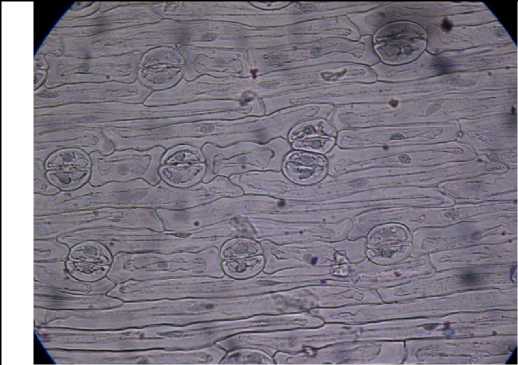

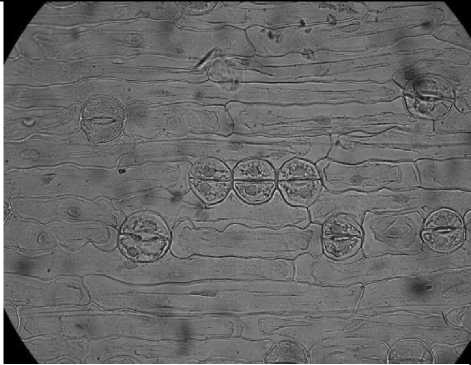

Продолжение рис.: 13 – губчатый мезофилл листа; 14 – поперечный срез листа; 15 – сдвоенные устьица нижнего эпидермиса листа; 16 – группа из 3 устьиц на нижнем эпидермисе листа; 17 – поперечный срез черешка листа; 18 – край поперечного среза черешка листа

Окончание рис.: 19 – верхний эпидермис и палисада листа кандыка из Томской области; 20 – нижний эпидермис листа кандыка из Томской области; 21 – поперечный срез черешка листа кандыка из Томской области; 22 – верхний эпидермис листа кандыка из Кузнецкого Алатау; 23 – нижний эпидермис листа кандыка из Кузнецкого Алатау. Масштабная линейка: 1, 17, 21 – 0,5 мм; 2–16, 18–23 – 100 мкм

Проводящие пучки закрытые коллатеральные, располагаются в 2–3 круга, в каждом круге более крупные пучки чередуются с более мелкими.

В каждом проводящем пучке наиболее крупные сосуды метаксилемы располагаются на периферии пучка, вблизи флоэмной части сосуды мельче. Оболочка сосудов утолщена и лигнифицирована, утолщение спиральное. Флоэмная часть пучков меньше ксилемной, клетки в поперечном сечении мелкие, форма их поперечного сечения – квадрат или неправильный пятиугольник. Обкладка проводящих пучков состоит из одного слоя мелких паренхимных клеток или уголковой колленхимы (рис., 4 ).

При сравнении строения стебля растений из разных частей ареала и растений, собранных в разные годы, не было выявлено структурных различий между ними. Количественные различия показателей, таких как диаметр стебля, размеры проводящих пучков и их элементов, не существенны и обусловлены микроусловиями произрастания растений и погодными условиями сезона роста.

Луковица . По данным Н. И. Шориной и А. Г. Куклиной [7], луковица кандыка сибирского ( E. sibiricum ) во взрослом состоянии состоит из четырех чешуй, три из них срастаются между собой и прирастают к цветоносу на раннем этапе онтогенеза, образуя единую чешую туникатного типа, четвертая остается свободной и охватывает с боков молодую почку возобновления. Покровные чешуи луковицы образуются из высохших запасающих чешуй. У основания луковицы кандыка сибирского сохраняются донца луковиц прошлых лет, образуя членистое (до 6 члеников) корневище [6].

Эпидермис луковицы Erythronium sajanense состоит из плотно сомкнутых клеток призматической формы с ровными стенками, сверху покрыт кутикулой и восковым налетом. Встречаются устьица округлой формы и структуры, похожие на не полностью сформированные устьица (рис., 5 и 6 ).

Основную часть ткани луковицы составляет запасающая паренхима, клетки которой содержат большое количество крахмальных зерен. Зерна округлой или овальной формы, простые, эксцентрические (рис., 7–8 ).

Проводящие пучки закрытые коллатеральные, обычного для кандыка строения (рис., 9 ).

Лист . Верхний эпидермис верхней (адаксиальной) поверхности листа состоит из продолговатых клеток, вытянутых вдоль листовой пластинки (рис., 10 ). Длинные стенки клеток волнистые, короткие – скошенные или закругленные. Над жилками клетки менее вытянутые и с прямыми стенками. На поперечном срезе (рис., 14 ) форма клеток квадратная или слегка вытянутая перпендикулярно поверхности. Эпидермис покрыт кутикулой и воском. Устьица немногочисленные, тетрацитного типа, лежат вровень с эпидермисом.

Эпидермис нижней (абаксиальной) поверхности листа несет более тонкую кутикулу, чем верхний, но также имеет восковой налет. Основные клетки эпидермиса длинные, стенки волнистые. Устьиц много, они лежат продольными рядами, в ряду устьица отделяются друг от друга 1–2 клетками, встречаются сдвоенные устьица или даже группы их трех (рис., 12, 15, 16 ). Клетки, разделяющие устьица, 4-лопастные, они как бы "обнимают" устьица этими лопастями. Продольные ряды с устьицами отделяются друг от друга 2-4 рядами без устьиц. Устьица расположены вровень с эпидермисом (рис., 14 ).

Мезофилл дифференцирован на палисадный и губчатый. Палисадный (рис., 11 ) состоит из палочковидных клеток, лежащих поперек длинной оси листа параллельно поверхности упорядоченными рядами ("лежачие" клетки). На поперечном срезе видно, что количество слоев палисады уменьшается от 5 в середине листовой пластинки до 2 на краях (рис., 14 ). Губчатый мезофилл состоит из клеток неопределенной формы, с выростами, которыми клетки соединяются между собой в трехмерную сеть с большими межклетниками (рис., 13 ). Проводящие пучки закрытые коллатеральные, располагаются под слоями палисады в губчатом мезофилле. Центральная жилка окружена уголковой колленхимой, доходящей с флоэмной стороны до нижнего эпидермиса.

Черешок листа. Поперечный срез черешка имеет серповидную форму (рис., 17 ). Верхний и нижний эпидермисы с кутикулой и восковым покрытием. Гиподерма выражена слабо. Края черешка укреплены пластинчатой колленхимой (рис., 18 ). Мезофилл однородный. Проводящие пучки расположены в 2 слоя – основной из крупных пучков, размеры которых постепенно убывают к краям черешка, и второй, неполный, из нескольких мелких пучков, располагающихся в центральной части.

Анатомическая характеристика вегетативных органов кандыка сибирского из Томской области и Кузнецкого Алатау

В целом анатомическое строение вегетативных органов растений кандыка сибирского из разных частей ареала имеет много общих черт.

К таким чертам относятся форма и расположение проводящих пучков в побеге, разделение мезофилла листа на столбчатую и губчатую ткань, расположение клеток палисады ("лежачие", правильными рядами поперек продольной оси листа), губчатая паренхима из клеток с длинными выростами. Ранее отмечалось слабое развитие столбчатой паренхимы в листьях кандыка сибирского [3, 5]. Такой вывод был сделан на основании изучения поперечных срезов, на которых своеобразная палисада выглядит рядами округлых клеток. Стомато-графические характеристики эпидермиса листа кандыка сибирского ранее не рассматривались [3, 5].

В таблице 2 приведены количественные показатели для тканей листа кандыка сибирского из разных частей ареала и за разные годы сбора. При общей схожести анатомического строения можно отметить некоторые особенности, выделяющие Erythronium sajanense : более крупные устьица как на верхнем, так и на нижнем эпидермисе, присутствие сдвоенных устьиц (или даже групп по 3), а также малое количество устьиц на верхнем эпидермисе – устьичный индекс в 4–5 раз меньше, чем у листьев кандыков из Томской области и Кузнецкого Алатау (рис., 19–23 ).

Считается, что устьичный индекс – специфичный признак, имеющий таксономическое значение [14–16].

Таблица 2

Сравнительные характеристики структуры листа кандыка сибирского из разных частей ареала

|

Показатель |

E. sajanense 2009 (р.Малый Ке-беж) |

E. sajanense 2010 (окр. пос.Танзыбей) |

E. sajanense гербарий (Китаева гора) |

E. sibiricum Кузнецкий Алатау |

E. sibiricum Томск |

|

Верхний эпидермис |

|||||

|

Основные клетки, мкм: длина ширина |

407,34±16,27 32,36±2,09 |

257,80±8,05 30,13±1,42 |

334,80±12,85 30,13±3,23 |

318,06±17,05 31,62±3,72 |

260,42±26,40 26,40±1,24 |

|

Клетки между устьицами, мкм: длина ширина |

83,70±10,42 47,99±3,92 |

94,30±12,04 29,02±1,45 |

126,11±12,80 43,52±1,12 |

85,56±6,39 35,34±3,72 |

62,98±7,64 31,90±2,14 |

|

Размер устьиц, мкм: длина ширина |

57,75±1,02 42,97±0,95 |

51,89±1,51 37,94±1,19 |

53,85±1,77 43,52±1,39 |

43,52±1,12 32,92±2,56 |

42,63±1,38 29,29±1,16 |

|

Устьичный индекс, % |

3,27±0,61 |

2,03±0,43 |

3,10±1,18 |

13,85±1,01 |

13,31±1,15 |

|

Нижний эпидермис |

|||||

|

Основные клетки, мкм: длина ширина |

451,42±13,42 42,69±2,07 |

358,79±17,51 30,41±1,28 |

369,40±16,19 46,59±1,86 |

314,07±33,27 29,89±1,00 |

261,80±21,41 27,22±1,04 |

|

Клетки между устьицами, мкм: длина ширина |

74,77±5,40 53,57±2,07 |

79,79±5,20 33,20±1,34 |

88,16±6,27 53,29±1,97 |

93,93±10,82 41,85±2,39 |

91,58±10,45 41,25±2,49 |

|

Размер устьиц, мкм: длина ширина |

70,87±1,45 56,92±1,57 |

51,89±1,45 47,43±1,56 |

71,42±1,70 59,15±1,56 |

54,68±1,57 38,22±1,02 |

51,42±0,92 34,79±0,89 |

|

Устьичный индекс, % |

29,72±1,11 |

25,61±2,50 |

25,49±1,43 |

17,53±0,91 |

21,37±0,70 |

|

Палисада |

|||||

|

Размер клеток, мкм: длина ширина |

273,98±7,95 33,48±1,86 |

170,75±5,65 30,97±1,79 |

173,54±4,52 35,99±1,58 |

138,38±3,70 28,46±0,56 |

165,73±12,11 26,50±1,12 |

Примечание. Приведены средние из 12 измерений с ошибкой средних.

Заключение. Таким образом, Erythronium sajanense отличается от Erythronium sibiricum из разных частей ареала (Кузнецкий Алатау, Томская область, Красноярский край), идентичных по морфологии с образцами из «locus classicus», по ряду анатомических признаков, имеющих таксономическое значение. В частности, отмечено почти полное отсутствие устьиц на верхнем эпидермисе листьев у Erythronium sajanense , тогда как у Erythronium sibiricum устьичные индексы для верхнего эпидермиса составляют около 13 %. Кроме того, устойчивым анатомическим признаком Erythronium sajanense является расположение устьиц – они могут располагаться группами по 2 или даже по 3.