Анатомо-рентгенологическое обоснование оптимальной имплантации вертлужного компонента в случаях сложного эндопротезирования

Автор: Меньщикова И.А., Волокитина Е.А., Нецветов П.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

В основу работы положен анализ исходных рентгенограмм таза в переднезадней проекции и данных компьютерной томографии 24 пациентов с диспластическим и протрузионным коксартрозом, проходивших лечение в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова, а также результатов остео- и рентгенометрии 10 мацерированных препаратов костей таза трупов людей зрелого возраста. Предложена методика реконструкции компьютерного изображения, позволяющая измерить истинную толщину дна вертлужной впадины в зоне формирования имплантационного ложа и определить тактику оперативных вмешательств в случаях сложного эндопротезирования тазобедренного сустава и при различных восстановительных операциях с применением метода чрескостного остеосинтеза.

Тазобедренный сустав, вертлужная впадина, эндопротезирование, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120561

IDR: 142120561

Текст научной статьи Анатомо-рентгенологическое обоснование оптимальной имплантации вертлужного компонента в случаях сложного эндопротезирования

Неудовлетворенность результатами оперативного лечения тяжелых форм дегенеративных поражений тазобедренного сустава различной этиологии привела к развитию и широкому внедрению в мировую ортопедическую практику операций эндопротезирования. В результате замены пораженного сустава искусственным ликвидируется болевой синдром, восстанавливается полный объём движений и опорность конечности, утраченные в результате болезни.

Оптимальные биомеханические условия функционирования протеза обеспечиваются пространственно правильным положением его тазового и бедренного компонентов. Чаша протеза имплантируется с горизонтальным наклоном 40-50°, антеверсией 10-15° и достаточной медиализацией, за исключением случаев протрузии впадины [6]. Однако такие неблагопри- ятные местные условия, как дефицит тазовой кости при протрузионном дистрофическом процессе или дисплазии впадины, значительно затрудняют формирование имплантационного ложа. В условиях нарушенной геометрии вертлужной впадины заглубление фрезы для достижения необходимого уровня медиализации повышает риск перфорации внутренней кортикальной пластинки тазовой кости и развития первичной нестабильности тазового компонента протеза. Предоперационное проектирование оперативного вмешательства заключается в подборе оптимального типоразмера протеза с помощью шаблонов по стандартной рентгенограмме тазобедренного сустава в переднезадней проекции, которая не дает представления об истинной толщине дна вертлужной впадины в зоне обработки ее фрезами.

Морфометрические параметры вертлужной впадины представлены лишь в единичных работах [2, 3, 5], несмотря на то, что анатомия костей таза достаточно широко освещена отечественными и зарубежными авторами [1, 4]. По данным К.П. Минеева, толщина внутренней кортикальной пластинки во впадине составляет от 0,8±0,06 до 1,66±0,22 мм, а наружной кортикальной пластинки в ямке вертлужной впадины – от 0,5±0,14 до 1,0±0,12 мм [3]. Эти пластинки часто сливаются в одну толщиной до 1-1,5 мм. Полулунная суставная поверхность имеет толщину компактного вещества до 2 мм [2].

Цель настоящей работы: разработать способ определения истинной толщины вертлужной впадины в зоне формирования имплантационного ложа в случаях сложного протезирования на основе морфометрического и рентгенологического методов исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ исходных рентгенограмм таза в переднезадней проекции и данных компьютерной томографии 24 пациентов с диспластическим и протрузионным кок-сартрозом, проходивших лечение в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова, а также результатов остео- и рентгенометрии 10 мацерированных препаратов костей таза трупов людей зрелого возраста. Разделения по половым признакам в настоящей работе не было проведено, так как отмеченная нами и некоторыми авторами [2, 5] разница по морфометрическим размерам вертлужной впадины у мужчин и женщин незначительная.

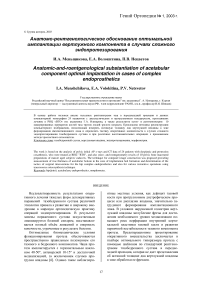

На мацерированных препаратах костей таза (рис. 1) определяли толщину кости по центру засверливания (точка 1) соответственно вектору погружения фрезы. Точки 2, 3, 4, 5 находились в радиусе 10 мм вокруг точки 1. Толщина кости на уровне точек 2, 3, 4, 5 измерялась также по вектору сверления. Кроме того, изучалась толщина кости по центру ямы вертлужной впадины (точка 6), на уровне вырезки (точка 7), на уровне полулунной поверхности: верхнемедиально- го (точка 8), среднемедиального (точка 9), нижнемедиального (точка 10) краев.

Рис. 1. Схема остеометрии вертлужной впадины :

1- толщина кости по биомеханическому центру ; 2-5 толщина кости на расстоянии 10 мм от центра ; 6- толщина кости по центру ямы вертлужной впадины ;

7- толщина кости на уровне вырезки ; 8-10- толщина кости на уровне полулунной поверхности : переднего (8), верхнего (9), заднего (10) секторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов остеометрии вертлужной впадины показал, что по центру засверли-вания (точка 1) толщина кости составляла в среднем 17,4±0,65 мм. Следует еще раз отметить, что данный размер определялся строго по центру вращения фрезы, который находится на уровне нижнелатерального края полулунной поверхности вертлужной впадины, согласно биомеханическим критериям формирования имплантационного ложа (40-50 ° в горизонтальной плоскости относительно фронтальной и 1015 ° относительно сагиттальной плоскостей).

Толщина вертлужной впадины по верхнемедиальному краю (точка 2) на расстоянии 10 мм от центра засверливания практически не изменялась и составляла 17,9±1,01 мм. На уровне вырезки вертлужной впадины размер кости уменьшался до 7,5±0,24 мм. Толщина кости по верхнему и латеральному краям вертлужной впадины статистически достоверно увеличива- лась (p<0,05) до 21±1,44 мм (точка 3) и 20,7±0,76 мм (точка 4). Однако на расстоянии 10 мм вниз от центра засверливания, размер кости уменьшался до 8,1±1,14 мм (точка 5). При этом величина, измеряемая в точке 5 – это толщина кости по верхнему краю fossa acetabuli. В среднем толщина кости в точке 1 больше, чем толщина кости в точке 5, в 2±0,12 раза, т.е. даже на уровне наиболее толстого верхнего края fossa acetabuli толщина кости в 2 раза меньше толщины кости в центре сверления.

Следовательно, определив толщину кости по центру сверления, мы можем сказать о том, что в области свода полулунной поверхности толщина кости всегда больше, чем в зоне, прилежащей к яме вертлужной впадины. По центру ямы вертлужной впадины толщина кости составляла 4,8±0,35 мм. Поэтому при работе фрезой необходимо постоянно контролировать глубину погружения её нижнего полюса, особенно в случаях гипоплазии вертлужной впадины.

К.П. Минеев отмечает, что медиальный край полулунной поверхности "нависает" над fossa acetabuli на 3-4 мм [2]. Результаты выполненной нами остеометрии показали, что толщина тазовой кости на уровне верхнемедиального края полулунной поверхности (медиальный край крыши впадины) составляла 19,7±0,25 мм, среднемедиального – 22,3±0,33 мм, а нижнемедиального – 19,2±0,57 мм. При этом толщина кости на уровне полулунной поверхности увеличивается от медиального до латерального края как по наружной, так и по внутренней поверхности.

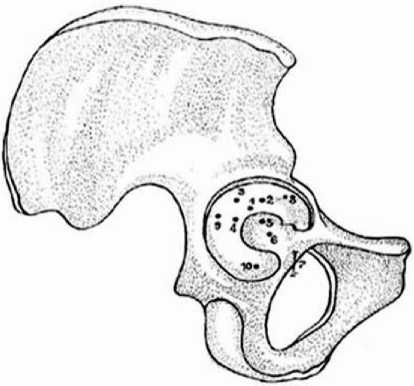

Иллюстрацией к данным остеометрии служат предлагаемые распилы тазовых костей по вентро-дорсальной и кранио-каудальной осям (рис. 2а, 2б).

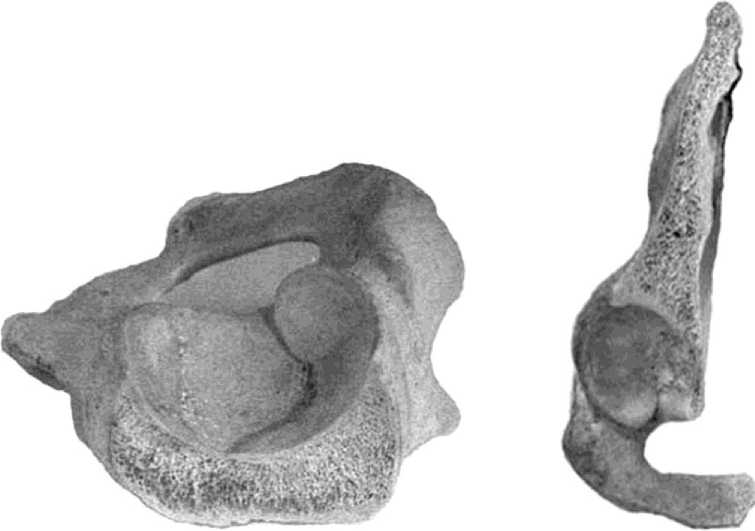

Для проверки правильности определенных остеометрических критериев выполнялась компьютерная томография анатомических препаратов таза на компьютерном томографе Somaton AR HP фирмы “Siemens”. Выполняли стандартное исследование таза с определенными в ходе исследования параметрами топограммы: программа – PELVIS; технические характеристики -а) kV 130; б) sec/mAs: 3,1 / 217; в) slice [mm] 2; г) Tube Position (anterior); д) Length [mm] 256; е) Algorithm [standard]; з) Угол 0˚. Верхний уро- вень топограммы определяли от крыльев подвздошных костей. Проксимальный уровень сканирования устанавливали на расстоянии 15 мм от верхнего края крыши вертлужной впадины, а дистальный – в проекции основания нижнего края тела седалищной кости. Выявили, что при стандартном скане в точке, соответствующей биомеханическому центру впадины, толщина кости являлась проекционной и не соответствовала истинному размеру (по вектору засверли-вания фрезы). Размеры кости по центру засвер-ливания в переднезадней проекции (стандартный скан) меньше “истинной” толщины кости в 1,3-1,5 раза. Для определения толщины вертлужной впадины в направлении вектора погружения фрезы была проведена пространственная реконструкция (Мultiplanar reconstruction) получаемых сканов. Реконструкцию производили по топограмме, выполненной на уровне проксимальных отделов ямы вертлужной впадины под углом 65°, открытым кпереди, образованным сагиттальной осью и линией, проведенной через биомеханический центр вертлужной впадины (рис. 3а). Дальнейшую реконструкцию выполняли в сагиттальной плоскости под углом 30° к горизонтальной оси (рис. 3б).

а) б)

Рис. 2. Распил тазовой кости: а) по вентро-дорсальной оси; б) по кранио-каудальной оси.

Рис. 3. Компьютерная томограмма анатомического препарата: а) угол, образованный сагиттальной осью и линией, проведенной через биомеханический центр вертлужной впадины; б) дальнейшая реконструкция для определения толщины кости по биомеханическому центру вертлужной впадины.

а)

б)

Измерение толщины тазовой кости в зоне за-сверливания фрезы по предлагаемой методике-реконструкции топограмм было проведено у 24 пациентов с протрузионным и диспластическом коксартрозом. Полученные данные в последующем были подтверждены во время проведения оперативных вмешательств.

Таким образом, предлагаемая методика реконструкции скана, обоснованная морфометри- ческими результатами, является оптимальной для измерения истинной толщины тазовой кости в зоне формирования имплантационного ложа. Определение данного параметра при дефиците костной ткани в случаях сложного протезирования позволяет предусмотреть возможные технические сложности имплантации тазового компонента протеза и избежать операционных осложнений.