Анемия при злокачественных образованиях

Автор: Орлова Р.В., Гладков О.А., Кутукова С.И., Копп М.В., Королева И.А., Ларионова В.Б., Моисеенко В.М., Поддубная И.В., Птушкин В.В.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Практические рекомендации

Статья в выпуске: 3S2-2 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Поддерживающая терапия, анемия, эритропоэтин, железодефицитная анемия, анемия онкологических больных

Короткий адрес: https://sciup.org/140302422

IDR: 140302422 | DOI: 10.18027/2224-5057-2023-13-3s2-2-22-28

Текст статьи Анемия при злокачественных образованиях

Анемия при злокачественных новообразованиях (АЗН) определяется как снижение концентрации гемоглобина ниже нормального значения (обычно 120 г/л) или более чем на 20 г/л от исходного значения и может быть обусловлена как наличием самой опухоли, так и её лечением. Слабая степень анемии представляет собой снижение концентрации гемоглобина в диапазоне от 91 до 119 г/л, анемия средней степени — концентрация гемоглобина от 70 до 90 г/л, тяжёлая анемия — ниже 70 г/л.

Согласно Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v. 5.0 выделяют 5 степеней тяжести анемии (табл. 1).

Таблица 1. Классификация анемии по критериям CTCAE v. 5.0.

|

Степень тяжести (grade) |

Уровень Hb (г/л) |

Комментарии |

|

1 |

< 120 г/л |

– |

|

2 |

80–100 г/л |

– |

|

3 |

< 80 г/л |

Показана гемотрансфузия |

|

4 |

Жизнеугрожающее состояние, необходимо срочное медицинское вмешательство |

– |

|

5 |

Смерть |

– |

Клиническая значимость анемии определяется:

отрицательным влиянием на качество жизни онкологических больных с развитием слабости;

отрицательным влиянием на продолжительность жизни при большинстве типов опухолей;

снижением эффективности противоопухолевого лечения (отдельных цитотоксических препаратов и лучевой терапии).

1. ДИАГНОСТИКА 1.1. Анамнез

При сборе анамнеза у больных с анемией необходимо оценить:

-

• Возможность наследственной анемии или гемоглобинопатии;

-

• Характер и длительность предшествующей противоопухолевой терапии (вид лекарственной терапии, количество курсов, миелотоксичность, включение препаратов платины);

-

• Наличие острого или хронического кровотечения;

-

• Хронические воспалительные заболевания почек;

-

• Наличие аутоиммунных заболеваний.

-

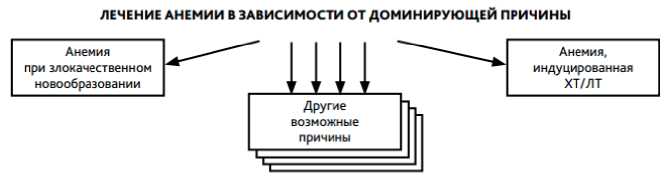

1.2. Лабораторные показатели

• Общий анализ крови с определением концентрации гемоглобина (Hb), количества эритроцитов и ретикулоцитов, гематокрита (Hct), среднего объёма эритроцита (MCV), среднего содержания Hb в эритроците (MCH), средней концентрации Hb в эритроците (MCHC), среднего содержания Hb в ретикулоците;

• Исследование костного мозга — по показаниям;

• Оценка показателей обмена железа: содержание сывороточного ферритина с поправкой на содержание С-реактивного белка (повышение ферритина как белка острой фазы при воспалении), насыщение сывороточного трансферрина железом, содержание в крови фолатов и витамина В12;

• Оценка возможности скрытого кровотечения из ЖКТ (пробы на скрытую кровь в кале, эндоскопическое исследование), почечной недостаточности (клиренс креатинина < 60 мл/мин.) с нарушением продукции эндогенного эритропоэтина;

• Проба Кумбса (при хроническом лимфолейкозе, неходжкинских лимфомах, аутоиммунных заболеваниях в анамнезе);

• Определение концентрации эндогенного эритропоэтина (при подозрении на миело-диспластический синдром).

2. ЛЕЧЕНИЕ

2.1. Гемотрансфузии2.2. Лекарственная терапия

2.2.1. Эритропоэз-стимулирующие препараты

2.2.1.1. Показания

2.2.1.2. Противопоказания

Диагностику анемии и выявление причин необходимо проводить до проведения заместительных трансфузий эритроцитов (если нет экстренных показаний) или назначения эритропоэстимулирующих препаратов (ЭСП) и препаратов железа. Алгоритм диагностики анемии у онкологического больного представлен на рис. 1.

Традиционным методом коррекции сниженного Hb и жизнеугрожающих ситуаций, связанных с острой кровопотерей (обширные операции), являются заместительные трансфузии эритромассы. Однако для лечения анемии, связанной с опухолевым процессом (распад опухоли, интоксикация) и противоопухолевым лечением, гемотрансфузии не являются безопасным и эффективным методом. Переливания эритромассы могут сопровождаться гемолитическими реакциями, в том числе фатальными (частота — 1:1000), трансфузионными поражениями лёгких (частота — 1:5000), бактериальной контаминацией, в том числе фатальным сепсисом (частота — 1:10000), передачей вирусов гепатита В (частота — 1:30000), гепатита С и вируса иммунодефицита человека (частота — 1:1000000). Кроме того, многие потенциально опасные вирусные инфекции в настоящее время у доноров не тестируются. Наряду с вышесказанным, иммунодепрессия, вызванная переливанием эритроцитов, приводит к повышению риска тромбозов, инфекционных осложнений и снижением безре-цидивной и общей выживаемости при ряде опухолевых заболеваний (колоректальный рак, рак мочевого пузыря). Повышение концентрации Hb после гемотрансфузий является кратковременным, и для поддержания его нормального значения их необходимо повторять. В связи с этим ВОЗ рекомендует максимально регламентировать заместительные гемотрансфузии у онкологических больных и использовать альтернативные методики коррекции Hb.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. № 1128Н гемотрансфузии при снижении концентрации Hb < 70–80 г/л показаны только в случае острых постгеморрагических анемий при одномоментном снижении гематокрита ≤ 25%. При хронических анемиях главной задачей является устранение причины, вызвавшей анемию, и гемотрансфузии назначаются только для коррекции клинически значимых симптомов, обусловленных гипоксией вследствие снижения Hb и не поддающихся патогенетической терапии.

Альтернативным методом коррекции АЗН является назначение ЭСП в монотерапии или в комбинации с препаратами железа. Их применение показано при симптомной анемии и Hb < 100 г/л и всем пациентам с анемией тяжелой степени. В случае отсутствия эффекта (увеличение Hb менее, чем на 10 г/л при исходном уровне Hb < 100 г/л) лечение ЭСП должно быть прекращено через 8 недель. Использование ЭСП позволяет повысить продукцию эритроцитов костным мозгом и увеличить содержание Hb без переливания донорских эритроцитов. Результаты контролируемых исследований показали, что применение ЭСП при АЗН, а также при анемии, вызванной ХТ, повышает концентрацию Hb в 60–70% случаев и сопровождается существенным снижением потребности в заместительных гемотрансфузиях (относительный риск 0,64; 95% ДИ 0,6–0,68). У больных с солидными опухолями и больных, получающих платиносодержащую ХТ, применение ЭСП более эффективно, чем при других типах опухолей и других видах ХТ. В ряде исследований продемонстрировано улучшение качества жизни при применении ЭСП. Однако в других исследованиях различия в показателях качества жизни признаны незначимыми.

Применение ЭСП повышает вероятность венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), относительный риск которых увеличивается на 67% по сравнению с плацебо

(ОР 1,67; 95% ДИ: 1,35–2,06). Однако назначение эритропоэтинов не требует дополнительной профилактики ВТЭО. Влияние ЭСП на выживаемость онкологических больных изучается, однако результаты исследований неоднозначны. Данные трёх мета-анализов показали негативное влияние ЭСП на общую выживаемость, а результаты двух других мета-анализов подобного влияния не выявили. Однако во всех мета-анализах не было выявлено значимого негативного влияния ЭСП у больных, получающих ХТ. В связи с этим большинство экспертов считает нецелесообразным применение ЭСП у больных, не получающих ХТ или ХЛТ, за исключением пациентов с миелодиспластическим синдромом.

-

• Известная гиперчувствительность к ЭСП или их компонентам;

-

• Неконтролируемая АГ;

-

• Высокий риск тромбоэмболических осложнений (тромбоз в анамнезе, обширное хирургическое вмешательство, длительная иммобилизация или ограничение активности, лечение талидомидом или леналидомидом в комбинации с доксорубицином и ГКС; данные о роли профилактического использования антикоагулянтов или аспирина отсутствуют);

-

• Хроническая почечная недостаточность (возможны случаи истинной эритроцитарной аплазии, вызванной нейтрализующими антиэритропоэтиновыми антителами; случаев истинной эритроцитарной аплазии среди онкологических больных не описано).

-

2.2.1.3. Осложнения

-

• Редкие аллергические реакции, включая удушье, кожную сыпь и крапивницу;

-

• Артралгии;

-

• Периферические отёки;

-

• Незначительная и преходящая боль в месте инъекции.

-

2.2.2. Препараты железа

Рекомендуемые дозы ЭСП и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных, получающих ХТ, представлены в табл. 2.

У части больных на фоне терапии ЭСП быстро развивается абсолютный или функциональный дефицит железа, в связи с чем необходимо исходное и периодическое измерение насыщения железом сывороточного трансферрина, содержания сывороточного ферритина и С-реактивного белка. Показателями нарушения обмена железа являются содержание сывороточного ферритина < 100 нг/мл и насыщения железом сывороточного трансферрина < 20%. Cодержание сывороточного ферритина < 100 нг/мл у онкологического больного свидетельствует об абсолютном дефиците железа и необходимости терапии препаратами железа; предпочтительны в/в лекарственные формы, так как при приёме внутрь железо плохо всасывается. Более высокое содержание сывороточного ферритина (100–800 нг/мл) и насыщение железом сывороточного трансферрина < 20% свидетельствует о функциональном дефиците железа.

У больных с анемией и дефицитом железа парентеральное введение препаратов железа приводит к значительно большему повышению концентрации Hb, чем без применения железосодержащих препаратов или при назначении препаратов железа внутрь. Поддержка препаратами железа уменьшает также число больных, нуждающихся в трансфузиях эритроцитов.

В связи с возможным взаимодействием железа и некоторых цитостатиков (антра-циклины, препараты платины) необходимо воздерживаться от введения препаратов железа в дни введения противоопухолевых препаратов.

Рекомендуемые дозы и режим введения препаратов железа представлены в табл. 3.

В табл. 4 представлена сводная информация о витаминах, рекомендуемых для лечения анемии у онкологических больных.

Таблица 2. Рекомендуемые дозы эритропоэз-стимулирующих препаратов и принципы их коррекции у взрослых онкологических больных, получающих химиотерапию.

|

Параметры |

Эпоэтин альфа1 |

Эпоэтин бета1 |

Эпоэтин тета1 |

Дарбэпоэтин альфа1 |

|

Начальная доза |

150 МЕ/кг × 3 раза в нед. 12 000 MЕ × 3 раза в нед. 36 000 МЕ × 1 раз в нед. 40 000 МЕ × 1 раз в нед. |

30 000 МЕ × 1 раз в нед. |

20 000 МЕ × 1 раз в нед. |

2,25 мкг/кг × 1 раз в нед. 500 мкг × 1 раз в нед. |

|

Снижение дозы при достижении целевого уровня гемоглобина 2 |

25–50% дозы |

|||

|

Остановка в лечении |

При Нb > 130 г/л следует приостановить введение препарата до снижения Hb до уровня < 120 г/л |

|||

|

Отмена препарата |

Окончание ХТ или отсутствие эффекта после 8 нед. лечения (сохраняется потребность в гемотрансфузиях) |

|||

-

1 Все эритропоэтины вводятся п /к.

-

2 Достижение уровня Hb 120 г /л или увеличение уровня Hb более, чем на 20 г /л за 2 нед.

Таблица 3. Рекомендуемые режимы внутривенного введения препаратов железа.

|

Препарат |

Способ введения и дозировка |

Тест-доза |

|

Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс 1 |

|

В/в медленно (в течение 1–2 мин.) 20 мг — для взрослых и детей весом более 14 кг, для детей весом менее 14 кг — 1,5 мг/кг; ожидание — 15 мин., при отсутствии нежелательных явлений возможно введение полной дозы с рекомендованной скоростью |

|

Препарат |

Способ введения и дозировка |

Тест-доза |

|

Железа карбоксимальтозат 1 |

Суммарная курсовая доза в соответствии

|

Нет |

|

Железа [III] гидроксид декстран 1 |

Зависит от точного типа декстрана, см. инструкцию по применению. Минимальное время инфузии 240–360 мин. (4–6 ч.). |

В/в медленно (в течение 1–2 мин.) 25 мг или 0,5 мл препарата; время ожидания — 15 мин., при отсутствии нежелательных явлений возможно введение полной дозы с рекомендованной скоростью |

|

Железа [III] гидроксид олигоизомальтозат 1 |

|

Нет |

1 Препараты железа не должны вводиться в дни введения противоопухолевых препаратов.

Таблица 4. Рекомендуемые режимы введения витаминов.

|

Препарат |

Способ введения и дозировка |

Тест-доза |

|

Витамин В12 |

0,5 мг/мл — 1,0 мл, п/к через день |

Нет |

|

Фолиевая кислота |

2–5 мг/сут. внутрь |

Нет |

Гемоглобин ≤ 120 г/л или снижение на ≥ 20 г/л от базового уровня

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ АНЕМИИ

-

• Общий анализ крови с определением концентрации Hb, гематокрита (Hct), количества эритроцитов и ретикулоцитов, среднего объема эритроцитов (MCV), среднего содержания Hb в эритроците (MCH) и средней концентрации Hb в эритроците (MCHC); кровотечение (кал на скрытую кровь, эндоскопическое обследование)

-

• Гемолиз (проба Кумбса, ДВС-панель, гаптаглобин, непрямой билирубин, ЛДГ)

-

• Алиментарная анемия (сывороточное железо, ОЖСС, ферритин, витамин В12, фолиевая кислота)

-

• Наследственность (семейный анамнез)

-

• Почечная дисфункция (клубочковая фильтрация)

-

• Миелосупрессия, вызванная противоопухолевой терапией (ЛТ, ХТ)

-

• Метастатическое поражение костного мозга

Рисунок 1. Рекомендуемый алгоритм обследования онкологического больного с анемией.

Рисунок 2. Рекомендуемый алгоритм лечения анемии у онкологических больных.