Ангиографические и отдаленные клинические результаты открытых оперативных вмешательств при лечении поражений аорто-подвздошного сегмента нижних конечностей

Автор: Магомедов Ш.Г., Джуракулов Ш.Р.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 2 (60), 2018 года.

Бесплатный доступ

Окклюзионно-стенотические поражения артерий (ОСПАНК) являются основной причиной развития критической ишемией нижних конечностей за счет прогрессирующего тяжелого поражения артериального русла, в результате которого наступает несостоятельность гемоди- намических и метаболических механизмов компенсации повреждающего воздействия циркуляторной гипоксии на ткани дистальных отделов конечности.По данным современных авторов, критическая ишемия на фоне прогрессирования атеросклеротических поражений нижних конечностей встречается с частотой 50-100 случаев на 100 тыс. населения в Северной Америке и Европе. При этом почти у 25% больных с ОСПАНК возни- кает необходимость выполнения ампутации конечности. На распространенность и выраженность ОСПАНК, прежде всего, влияет возрастной состав населения. Наибольшая распространенность ОСПАНК отмечена среди пациентов старше 70 лет.

Эндоваскулярные вмешательства, баллонная ангиопластика, стентирование, стенозириующий атеросклероз, критическая ишемия конечностей, диабетическая ангиопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/142215970

IDR: 142215970 | УДК: 616.13-004.6-089 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2018.2.80-84

Текст научной статьи Ангиографические и отдаленные клинические результаты открытых оперативных вмешательств при лечении поражений аорто-подвздошного сегмента нижних конечностей

Окклюзионно-стенотические поражения артерий (ОСПАНК) являются основной причиной развития критической ишемией нижних конечностей за счет прогрессирующего тяжелого поражения артериального русла, в результате которого наступает несостоятельность гемодинамических и метаболических механизмов компенсации повреждающего воздействия циркуляторной гипоксии на ткани дистальных отделов конечности [1,2,3].

-

a E-mail: shamil_magomedov@mail.ru

-

b E-mail: Dzhurakulov.1982@mail.ru

По данным современных авторов, критическая ишемия на фоне прогрессирования атеросклеротических поражений нижних конечностей встречается с частотой 50-100 случаев на 100 тыс. населения в Северной Америке и Европе. При этом почти у 25% больных с ОСПАНК возникает необходимость выполнения ампутации конечности. На распространенность и выраженность ОСПАНК, прежде всего, влияет возрастной состав населения. Наибольшая распространенность ОСПАНК отмечена среди пациентов старше 70 лет [4, 5].

Ведущее значение в лечении больных ОСПАНК в настоящее время принадлежит различным методам хирургической реваскуляризации. При этом, наиболее распространенными оперативными вмешательствами являются открытые реконструктивные операции. Несмотря на стремительное развитие в последние десятилетия методов рентгеноэндоваскулярной хирургии, нельзя не принимать во внимание, что и техника выполнения открытых операций непрерывно совершенствуется. Данные обстоятельства ставят перед сосудистым хирургом вопрос о выборе конкретной методики реваскуляризации. [6,7].

В данной статье описан анализ ангиографических и отдаленных клинических результатов открытых вмешательств, выполненных по поводу окклюзионно-стенотических поражений артерий аорто-подвздошного сегмента нижних конечностей.

Материалы и методы

В исследование включены 396 случаев открытых реконструктивных вмешательств, проведенных пациентам с поражениями артерий аорто-подвздошного сегмента, проходивших лечение в отделение РХМДЛК и сосудистой хирургии ГКБ №57 г. Москвы (клиническая база кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет Росздрава) в период с января 1990 г. по январь 2013 г. с диагнозами «перемежающаяся хромота» и «критическая ишемия нижней конечности».

В числе открытых вмешательств, проведенных при поражениях аорто-подвздошного сегмента были подвздошно-бедренное шунтирование (58,2%) и аорто-бедренное шунтирование (41,7%).

При проведении исследования выполняли анализ эффективности оперативных путем анализа таких показателей, как частота ангиографического успеха и отдаленные клинические результаты в течение 5 лет после проведения реваскуляризации.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью методов описательной статистики. Характер распределения данных оценивали графическим методом и с использованием критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для обработки данных с нормальным распределением применяли параметрические методы: для сравнения двух независимых групп – t-критерий Стъюдента, для сравнения результатов первоначального и повторного обследования – парный t-тест. При распределении данных, отличном от нормального, использовали непараметрические методы: критерий Манна–Уитни, критерий Уилкоксона. Различия между показателями считали значимыми при p<0,05.

Результаты исследований

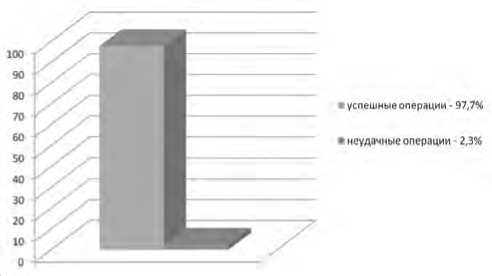

При анализе результатов выполнения открытых операций среди пациентов с поражением артерий аорто-под- вздошного сегмента (подгруппа 1б) установлено, что в 387 случаях из 396 вмешательств удалось достичь положительного результата по данным ангиографического исследования, то есть частота ангиографического успеха составила 97,7%. Соотношение успешных и неудачных операций по данным ангиографического исследования, выполненного после вмешательства, представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение частоты успешных и неудачных открытых вмешательств

В таблице 1 представлены результаты послеоперационного наблюдения в течение 5 лет за пациентами, перенесшими открытые операции по поводу поражений артерий аортоподвздошного сегмента.

Таблица 1

Анализ отдаленного клинического результата открытых операций при поражении аорто-подвздошного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Выбывшие из исследования, n |

Частота клинического успеха, % |

|

6 |

313 |

4 |

95,21 |

|

12 |

301 |

12 |

90,73 |

|

24 |

284 |

17 |

86,12 |

|

36 |

259 |

25 |

81,71 |

|

48 |

224 |

35 |

73,37 |

|

60 |

193 |

31 |

67,19 |

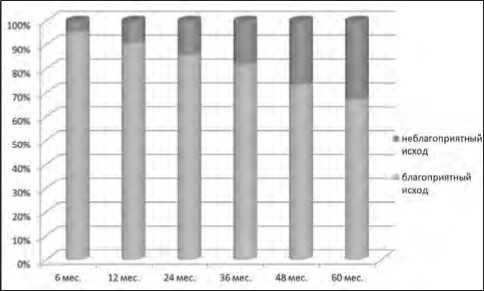

Как видно из данных, приведенных в таблице, через 5 лет после проведения открытых операций частота клинического успеха вмешательства составила 67,19%.

На рисунке 2 представлено соотношение частоты клинического успеха и неудачи в зависимости от времени наблюдения.

Для проведения детального анализа клинических исходов открытых операций у пациентов с поражением артерий аорто-подвздошного сегмента выполняли изучение показателей первичной и вторичной проходимости артерий.

В таблице 2 приведены результаты анализа первичной проходимости артерий в течение 5 лет послеоперационного наблюдения.

Рис. 2. Соотношение частоты клинического успеха и неудачи в зависимости от временного периода наблюдения

Таблица 2

Результаты анализа первичной проходимости в течение 5 лет после открытых операций при поражении аорто-подвздошного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число рестенозов |

Первичная проходимость, % |

|

6 |

313 |

17 |

94,57 |

|

12 |

301 |

31 |

89,7 |

|

24 |

284 |

39 |

86,27 |

|

36 |

259 |

40 |

84,56 |

|

48 |

224 |

39 |

82,59 |

|

60 |

193 |

37 |

80,83 |

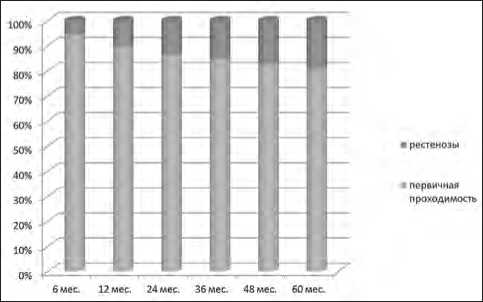

Согласно данным, представленным в таблице, через 5 лет после проведения открытых операций первичная проходимость артерий аорто-подвздошного сегмента находится на уровне 80,83%.

На рисунке 3 приведена динамика частоты рестенозов в разные сроки после выполнения открытых операций по поводу атеросклеротических поражений артерий аорто-подвздошного сегмента.

Рис. 3. Динамика частоты рестенозов в разные сроки после выполнения открытых операций

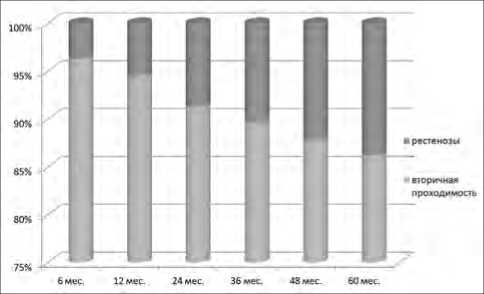

При проведении анализа клинических результатов открытых вмешательств установлено, что показатель вторичной проходимости составил, в зависимости от временного периода после перенесенной операции: через 1 год – 94,5%, через 2 года – 91,3%, через 3 года – 89,7%, через 4 года – 87,8%, через 5 лет – 86,2%.

На рисунке 4 представлена динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения.

Рис. 4. Динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости

С целью анализа клинических результатов открытых операций также определили частоту выполнения ампутаций конечности в течение 5 лет после проведения оперативных вмешательств. В таблице 3 приведены результаты анализа частоты выполнения ампутаций конечности в течение пятилетнего периода наблюдения после открытых операций при поражении артерий аорто-подвздошного сегмента.

Таблица 3

Анализ частоты ампутации конечности в течение 5 лет после открытых операций при поражении аорто-подвздошного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Случаи ампутации конечности |

Частота сохранения конечности, % |

|

6 |

313 |

0 |

100 |

|

12 |

301 |

1 |

99,67 |

|

24 |

284 |

3 |

98,59 |

|

36 |

259 |

4 |

96,9 |

|

48 |

224 |

3 |

95,09 |

|

60 |

193 |

4 |

92,23 |

В соответствии с данными, представленными в таблице, через 6 месяцев после выполнения открытых операций у больных с поражением артерий аорто-подвздошного сегмента не было случаев ампутации конечности. В течение всего пятилетнего периода послеоперационного наблюдения необходимость в выполнении ампутации возникла у 15 пациентов, а частота сохранения конечности составила 92,23%.

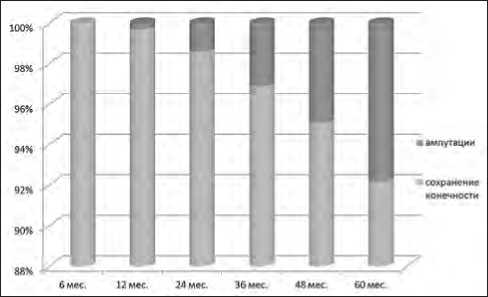

На рисунке 5 отображена динамика частоты ампутаций в течение 5 лет после выполнения открытых операций.

Рис. 5. Динамика частоты ампутаций и сохранения конечности в течение 5 лет после выполнения открытых операций

Результаты анализа выживаемости в течении 5 лет после выполнения открытых операций у больных с поражением артерий аорто-подвздошного сегмента представлены в таблице 4.

Таблица 4

Анализ выживаемости в течение 5 лет после открытых операций при поражении артерий аорто-подвздошного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число летальных исходов, n |

Уровень выживаемости, % |

|

6 |

313 |

0 |

100 |

|

12 |

301 |

2 |

99,34 |

|

24 |

284 |

1 |

98,94 |

|

36 |

259 |

3 |

97,68 |

|

48 |

224 |

4 |

95,54 |

|

60 |

193 |

3 |

93,26 |

По данным анализа выживаемости установлено, что в течение 6 месяцев после открытых операций у больных с поражением артерий аорто-подвздошного сегмента не отмечено случаев летальных исходов. Выживаемость в течение всего пятилетнего периода послеоперационного наблюдения составила 97,95%. Всего в течение 5 лет после открытых операций отмечено 13 летальных исходов.

Заключение

По данным, полученным в результате исследования, установлено, что при проведении открытых реконструктивных операций по поводу поражений артерий аорто-подвздошного сегмента частота ангиографического успеха в течение 5 лет составляет 97,7%, частота клинического успеха – 67,19%, первичная проходимость – 80,83%, вторичная проходимость – 86,2%, частота сохранения конечности – 92,23%, выживаемость – 93,26%.

На наш взгляд, необходимо продолжить исследование, направленное на определение ангиографических и отдаленных клинических результатов различных видов операций реваскуляризации при ОСПАНК разной локализации, что имеет четкую практическую направленность для дифференцированного выбора конкретного вида оперативного вмешательства, исходя из основных принципов доказательной медицины.

Список литературы Ангиографические и отдаленные клинические результаты открытых оперативных вмешательств при лечении поражений аорто-подвздошного сегмента нижних конечностей

- Результаты гибридных операций при этажных поражениях артерий аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов/Троицкий А.В. //Ангиология и сосудистая хирургия. 2013. Т. 19. № 1. С. 39-43.

- Lloyd M., Taylor Jr. M.D., Gregory L., Moneta, M.D., John M., Porter M.D. Natural histoty and nonoperative treatment of chronic lover extremity ischemia in book Vascular Surgery ed. R.Rutherford. W.B. Saunders. 2000: Vol. l. Р. 928-943.

- Распространенность мультифокального атеросклероза в различных возрастных группах/А.Н. Сумин, Р.А. Гайфулин, А.В. Безденежных, М.Г. Моськин, Е.В. Корок, А.В. Карпович, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш, Л.С. Барбараш//Кардиология. 2010. Т. 52. № 6. С. 28-34.

- Muir R.L. Peripheral arterial desease: pathophysiology, risk factors, diagnosis, treatment, and prevention. J. Vasc. Nurs. 2009; Vol. 27. № 2. P. 26-30.

- Nowygrod R., Egorova N., Greco G., Anderson P., Gelijns A., Moskowitz A., McKinsey J., Morrissey N., Kent K.C. Trends, complications, and mortality in peripheral vascular surgery. J. Vasc. Surg. 2006; Vol. 43. № 2. P. 205-216.

- Белов Ю.В., Степаненко А.Б., Халилов И.Г. Оценка результатов хирургического лечения больных с множественным поражением артерий нижних конечностей//Хирургия. 2001. № 10. С. 33-36.

- Perera G.B., Lyden S.P. Current trends in lower extremity revascularization. Surg. Clin. North Am. 2007; Vol. 87. № 5. P.1135-1147.