Антиинфляционная модель финансового менеджмента в странах с экономикой развивающегося типа

Автор: Карташов К.А., Горлачев П.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается круг вопросов, связанный с развитием денежных отношениях и производных последствиях от данных отношений. Авторами приведены основные причины инфляций и приведены исторические примеры разных видов инфляции. Предложены корректировки проводимой антиинфляционной политики.

Финансы, денежные отношения, инфляция, антиинфляционная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/140116669

IDR: 140116669

Текст научной статьи Антиинфляционная модель финансового менеджмента в странах с экономикой развивающегося типа

Одним из определяющих элементов социально-экономического развития страны являются финансовые отношения, представленные в трех формах: финансы как среда управления, финансы как объект управления, финансы как субъект управления. Подобная многогранность смысловой трактовки финансов подчеркивается и разделяется в научной литературе и на практике и нередко служит источником конатационной запутанности.

Финансы как объект управления наиболее полно проработаны как научная и практическая проблематика. В этом аспекте финансы представляют то на, что направлено управленческое воздействие. С этой точки зрения финансы схожи с другими объектами управления (предприятие, сельское хозяйство, экономика и т.д.), с учетом, присущих финансам особенностей и спецификой [1, с. 598-614.].

Финансы как субъект управления выступают в большей степени как метод воздействия на некий объект управления, т.е. тем инструментом, посредством чего осуществляется управленческое воздействие. Кроме того, в контексте субъекта управления финансы должны характеризоваться как структура и процесс управления, т.е. как всякий иной субъект управления. При том, что методы финансового воздействия (инструментарий, рычаги и т.д.) исследованы достаточно полно, иные субъектные аспекты и характеристики финансов и финансового менеджмента – содержание целей, функций, принципов, структуры, процессов и т.д. – не получили должной разработки. На наш взгляд это является основной причиной, порождающей некоторую двусмысленность трактовок и представлений о финансах, а главное, неверное их использование в конкретно-исторической среде. Далее мы рассмотрим некоторые особенности в контексте данной характеристики финансов на примере антиинфляционной политики и ее роли в финансовых стабилизационных программах в странах с развивающейся экономикой.

Следующая характеристика финансов наименее разработана в экономической литературе и на практике финансового менеджмента – «деньги должны приносить большие деньги» – это известная формула, наиболее точно раскрывает третью характеристику финансов, т.е. финансов как среды управления.

Поскольку финансы являются продуктом финансового воздействия на любую организацию, то, как всякий продукт человеческой деятельности, они в то же мгновенье становятся и являются частью окружающей среды. Для некоторых организаций они становятся элементом эндогенной среды, для других – экзогенной среды, для третьих

– как эндогенной, так и экзогенной. Во всех случаях финансы становятся ограничением (в формальном, а не модальном смысле, т.е. необязательно препятствием) и предметом постановки и решения последующих (в том числе и финансовых) задач управления. Многоликость финансов в этом качестве хорошо видна на примере недавних займов МВФ России. На первоначальном этапе они играли вполне благородную (субъективную) роль спасительного для России средства стабилизации и развития экономики.

С развитием денежных отношений появилось новое явление в рыночной экономике – инфляция, которая существует уже длительное время. Инфляция, хотя и проявляется в росте цен, не может быть сведена лишь к чисто денежному феномену. Это сложное социальноэкономическое явление, порождаемое диспропорциями производства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития экономики во многих странах мира [3, с.392-396].

Можно назвать следующие основные причины инфляций:

– диспропорциональность, несбалансированность государственных расходов и доходов (волатильность рынков, дефицит государственного бюджета);

– неэффективность инвестиционного процесса (инвестиции в отрасли, стимулирующие непроизводительное потребление национального дохода);

– изменение рынка в XX-XXI вв. (эта структура уже мало напоминает условия совершенной конкуренции, она значительно ближе к модели олигополии);

– «импортируемая» инфляция (в связи с процессом глобализации и либерализации экономик стран резко повысились объемы международной торговли и соответственно зависимость стран от импорта тех или иных товаров, особенно это касается топливно-сырьевых товаров, резкие изменения мировых цен на данные виды товаров приводят к изменению величины и структуры инвестиций физических и юридических лиц в российские предприятия);

– инфляционные ожидания (необходимо особенно отметить данный фактор, так как преодоление инфляционных ожиданий населения и производителей – важнейшая, если не главная, задача антиинфляционной политики, которая к тому же наименее изучена и требует серьезного теоретико-практического и научного осмысления).

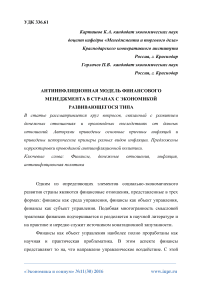

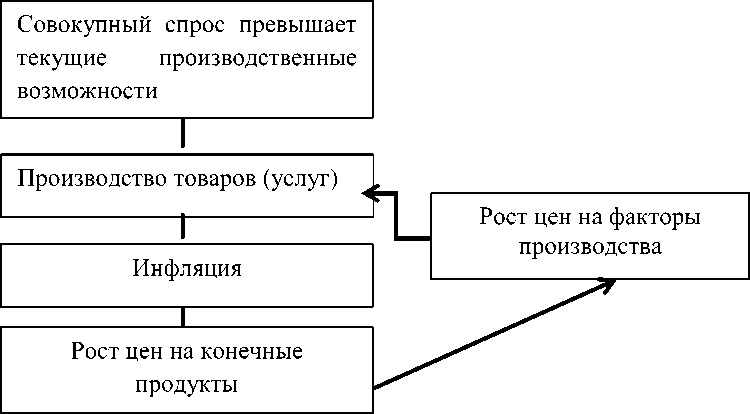

В теориях разрабатываемых западными экономистами, существуют и альтернативные концепции инфляции, наиболее распространенными из которых являются концепции инфляции спроса (рис. 1) и инфляции издержек (рис. 2).

Рисунок 1 – Механизм инфляции спроса

Если государство с целью предотвратить грозящий спад производства регулирует увеличением объема, то отсюда, собственно и начинается инфляция:

– в краткосрочном периоде такая политика вызывает рост цен и увеличение реального производства;

– в долгосрочном – только рост цен (инфляционная спираль).

Если государство сдерживает рост денежной массы, то уже в краткосрочном периоде происходит дефляция – сжимается спрос и восстанавливается равновесие.

Рисунок 2 – Механизм инфляции издержек

Если в условиях инфляции издержек проводится политика смягчения ограничений роста денежной массы (в целях предотвращения спада производства), то с высокой вероятностью можно ожидать раскручивания инфляционной спирали, т.е. инфляционного спроса:

– в краткосрочном периоде – рост цен и реального выпуска;

– в долгосрочном – только рост цен.

Если проводится политика жестких ограничений, то производство реагирует спадом, который в течение известного времени сводит инфляцию на нет.

Необходимо отметить, что проблема инфляции для различных стран состоит из комбинации различных факторов, зависит от конкретных экономических условий. Особенно важно рассмотрение проблемы формирования концепции финансовой стабилизации, основным компонентом которой является антиинфляционная политика в странах с переходной экономикой. В России Центральный Банк проблемам инфляции уделяет особое внимание.

Хронические экономические проблемы стран Латинской Америки в 80-е гг. XXв., в особенности бюджетные дефициты привели к гиперинфляции, которая достигала 600% в год. Гиперинфляция была характерна для Российской Федерации в 90-е годы XX века – 2508% годовых (1992 г.), 840% годовых (1993 г.), 214% годовых (1994 г.) [2]. Умеренная инфляция характерна для стран Западной Европы и США – до 3-4% в год. Причины инфляции в вышеуказанных странах были различны, что придало национальные особенности формирования и применения финансовой стабилизационной политике. Однако можно выделить целый ряд стабилизационных мероприятий, которые были вызваны идентичными негативными процессами, происходящими в странах с переходной экономикой. Определим основные из них:

-

– инфляционный кризис (макроэкономические диспропорции, ускоряющаяся открытая инфляция и острый товарный дефицит);

-

– платежный кризис (острый дефицит золотовалютных резервов, подрыв кредитоспособности страны);

-

– системный кризис (утрата органами власти всех уровней способности регулировать потоки ресурсов).

Данные исходные позиции привели практически все государства к необходимости формирования антиинфляционной политики, а также к ужесточению фискальной политики. Первоначальными мерами по достижению данных установок стали:

-

– ликвидация или существенное ограничение дотаций;

-

– резкое ограничение инвестиционных и оборонных расходов;

-

– ограничение налоговых льгот, повышение налоговых ставок и введение дополнительных специальных налогов;

– ликвидация квазификсального финансирования со стороны центрального банка (в форме отрицательной реальной процентной ставки, дифференцированных валютных курсов, целевых кредитов) [1, с.598-614].

Среди конкретных причин вторичного фискального кризиса, следует, прежде всего, назвать снижение бюджетных доходов, особенно прямых налогов, а также рост социальных расходов. Представители неоклассической школы считают, что основными причинами неудачной или запоздавшей макроэкономической стабилизации в анализируемой группе стран была незавершенность внешней и внутренней либерализации их экономик, отсутствие необходимых структурных реформ, политическая и организационная слабость основных государственных институтов.

Особенности стабилизационных и антиинфляционных мероприятий в России и их влияние на институциональное развитие на наш взгляд следующие:

-

1. Инфляция в России – результат конкретных проблем экономики – собственности, структуры производства, сокращения рынков сбыта. Именно вследствие этой специфики монетарные методы борьбы с инфляцией обходятся слишком дорого. Для проведения государственной инфляционной политики априори некорректным является формулирование вопроса следующим образом: можно или нет с помощью монетарных методов остановить инфляцию в России? Ответ однозначен – конечно же можно. Но прежде чем давать ответ относительно эффективности данной политики, надо также задаться вопросом: каковы реальные издержки ее проведения, стоит ли платить столь высокую цену за временную остановку инфляции монетарными методами или необходимо выработать другие комплексные методы борьбы с ней? По мнению многих крупных западных и отечественных экономистов, ответ ясен – не стоит. Риск «переужесточенной» денежной политики (по экономическим,

-

2. Наличие немонетарной составляющей российской инфляции не позволяет полностью подавить инфляцию монетарными методами. Об этом красноречиво свидетельствует российский опыт последних лет. Борьба с инфляцией не прошла даром для экономики. «Побочными» эффектами данной политики стали глубокие экономические процессы, как спад промышленного производства (первые тенденции ухудшения динами роста ВВП и объема промышленного производства зафиксированы в 20112012 гг.), деформация структуры реального сектора, существенное падение уровня жизни, общеэкономическая нестабильность и многие другие проблемы системного характера.

политическим, социальным соображениям) неоправданно велик, а полученный результат ненадежен.

Некоторые коррективы стабилизационной и антиинфляционной политики в России

Исходя из эмпирического опыта, достаточно очевидной является необходимость качественной корректировки проводимой антиинфляционной политики. Ее формирование необходимо осуществить с учетом следующих реалий:

-

1. Необходимо определить предел ужесточения кредитно-денежной политики. Согласно исследованиям экономистов, рубежом сегодня является 13-15% -ная величина реальной денежной массы М2 (к декабрю 1991 г.). В течение трех лет борьбы с инфляцией эта «граница жесткости» монетарной политики постепенной снижалась - с 20% в начале 1992 г. до 13-15% в начале 1995 г. Однако такая динамика главным образом являлась следствием сокращения за это время ВВП, а также увеличения долларизации внутреннего, в основном неофициального товарооборота. Это говорит о незначительности фундаментальных институциональных

-

2. Рестрикционная антиинфляционная политика, действительно позволяет снизить темпы инфляции без серьезного ухудшения показателей промышленной динамики общеэкономической конъюктуры.

-

3. Необходим стратегический поворот от монетарной антиинфляционной к структурно-институциональной политике. Свои усилия государство должно сосредоточить не на стремлении сократить темпы инфляции посредством «переужесточения» кредитно-денежной политики, а на снижении самого предела «жесткости», т.е. «фонового» уровня инфляции, который инициируется причинами немонетарного характера. Для этого необходима программа среднесрочной экономической политики, направленной на формирование основных институциональных предпосылок финансовой стабилизации и экономического роста.

реформ в России. В среднесрочной перспективе необходимо рассмотрение данного параметра в качестве одного из основополагающих для корректировки текущих параметров антиинфляционной политики.

В целом антиинфляционная политика, являющаяся основной компонентой концепции финансовой стабилизации, должна осуществляться не в рамках малоэффективной схемы «сжатие денежной массы - уменьшение относительного бюджетного дефицита - сокращение спроса - снижение инфляции», а по принципу «накопление капитала -расширение спроса - рост производства и занятости - рост бюджетных доходов - сокращение бюджетного дефицита - снижение инфляции». Иными словами, необходимо перевернуть «пирамиду» политики стабилизации и начинать с оздоровления финансов и реформирования микроэкономических институтов, решения проблем формирования и целевого использования инвестиционного потенциала производства. Разработка сбалансированной денежной политики требует перехода от «борьбы» с инфляцией и использования преимущественно рестрикционных методов к выработке системы регулирования инфляции, бюджетного дефицита и прочих компонентов, их направленности на структурные и институциональные преобразования в экономике.

Список литературы Антиинфляционная модель финансового менеджмента в странах с экономикой развивающегося типа

- Маргиев В.В., Маршлян В.Г. Некоторые проблемы финансового менеджмента в странах с переходной экономикой//Экономическая теория на пороге XXI века. М.: Юрист, 2001. -С. 598-614.

- Особенности экономики стран Латинской Америки . -Режим доступа:http://bukvi.ru/ekonomika/mirovya/osobennosti-ekonomiki-stran-latinskoj-ameriki.html

- Ходов А.Г. Проблемы экономической эффективности государственного сектора в рыночной экономике//Экономическая теория на пороге XXI века. М.: Юрист, 2001 г.