Антикризисные меры социальной поддержки на региональном уровне

Автор: Овчарова Л.Н., Зубаревич Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Региональная специфика преодоления кризиса

Статья в выпуске: 9 (151), 2010 года.

Бесплатный доступ

Сформулированы основные задачи преодоления кризиса в сфере социальной политики. Определена необходимость совмещения принятия антикризисных мер с перспективной стратегической модернизацией общества. Обозначены основные проблемы антикризисной политики на рынках труда регионов. Текущий этап преодоления кризиса охарактеризован как стабилизация с отложенными рисками и без модернизации.

Политика противодействия безработице, бюджеты регионов, результаты антикризисных мероприятий на рынке труда

Короткий адрес: https://sciup.org/143181386

IDR: 143181386

Текст статьи Антикризисные меры социальной поддержки на региональном уровне

Большинство экспертов надеются, что текущий экономический кризис изменит ход событий и положит начало новому модернизационному этапу развития, в том числе и в социальной сфере. Экономическая наука и практика не сконструировали идеальную социальную модель. Более того, экономический кризис поставил под сомнение даже те общественные системы, в которых, как казалось, достигнут относительный социальный баланс. Очевидным стал факт, что идеальная социальная модель – это не конечное состояние, а движущийся и постоянно меняющийся фронтир. Сегодня развилка в области социальной поддержки населения достаточно ясна – сконцентрироваться ли на действиях сугубо антикризисного характера (политика в отношении безработных, поддержка доходов различных социальных групп, социальная защита малообеспеченных и пр.) или же признать, что кризис – время для принятия стратегических решений и реализации тех институциональных реформ, которые либо крайне затруднены, либо невозможны на этапе эволюции. Разумеется, нельзя допустить, чтобы одна проблема заслонила собой другую, и в реальной политике придется искать баланс и совмещать решение обеих задач.

С содержательной точки зрения рамки изменений системы социальной поддержки населения определяются мерами в области пенсионного обеспечения, гарантий минимальной оплаты труда, занятости и социальной защиты населения, реализуемыми на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Пенсионное обеспечение и минимальная оплата труда регулируются на федеральном уровне, содействие занятости и социальная защита – мандат региональных властей. Как региональная социальная политика развивалась в период кризиса? Для понимания данного вопроса обратимся к оценкам последствий кризиса для сектора домашних хозяйств, обзору антикризисных мер и анализу особенностей их реализации на региональном уровне.

Общая оценка ситуации. Неоднозначные итоги текущего кризиса свидетельствуют о том, что в начале 20010 г. его острая фаза кризиса закончилась. В первую очередь, об этом свидетельствуют показатели уровня жизни российских домохозяйств: в декабре 2009 г. реальные доходы населения составили 101,4% от пика экономического роста в декабре 2007 г.; реальная заработная плата – 103,6%; реальная пенсия – 112,8%. Особо следует остановиться на динамике пенсии, поскольку ее рост в условиях кризиса – достаточно нестандартный шаг на этапе экономического спада. Обусловлен он существенным отставанием темпов повышения пенсии от других источников доходов населения на этапе экономического роста и более масштабным ее снижением в результате структурного кризиса 1998 г. (рис. 1). Ключевым параметром пенсионной системы выступает коэффициент (или ставка) замещения, рассчитываемый как соотношение среднего размера пенсии и средней начисленной заработной платы в экономике. В самом успешном, с точки зрения экономического развития, 2007 г. данный коэффициент достиг исторического минимума за весь период постсоветского развития – 22,9%. Поэтому, когда возник вопрос о мерах социальной поддержки населения в кризисной ситуации, несмотря на значительный дефицит Пенсионного Фонда РФ, было принято решение о повышении пенсии ускоренными темпами.

Вторым неожиданным результатом кризисного развития стал тот факт, что уровень бедности снизился до 13,1%, что является минимумом за весь период постсоветского развития (в 2007 и 2008 гг. – 13,4%). Вместе с тем: ВВП в 2009 г составил 97,3% от уровня 2007 г.; безработица с учетом скрытой составила 13% от уровня экономической активности; предпринимательский доход, доходы от собственности и скрытая заработная плата сократились. В целом экономика в период кризиса стала более сырьевой, не произошло санации неэффективных рабочих мест, почти не создаются новые рабочие места. Кризис развивается по сценарию, отличному от предыдущих: доходы падают медленнее, чем экономика.

Рис. 1. Динамика денежных доходов, заработной платы и пенсии, 1991 г. = 100%, декабрьские данные

Несмотря на то, что реальные доходы населения по России в целом восстановились на предкризисном уровне, региональная картина достаточно дифференцирована: у 70% субъектов РФ они оказались ниже предкризисного уровня. Отсутствие спада реальных денежных доходов в целом по стране, при снижении их у подавляющего числа субъектов РФ, обусловлено влиянием растущего тренда Москвы, на жителей которой приходится 20% всех денежных доходов россиян. Регионы Южного федерального ок- руга и Дальнего Востока выглядят лучше на фоне остальных по причине высокой дотационности из федерального бюджета данных регионов. В кризисный период федеральные трансферты обеспечивают стабильные выплаты заработной платы бюджетникам, доля которых в этих регионах выше, а также пособий и других форм помощи.

Региональные различия наблюдаются и в динамике заработной платы: расчеты выполненные Зубаревич Н.В. в рамках проекта Независимого института социальной политики «Влияние кризиса на регионы России: мониторинг», показывают, что снижение реальной заработной платы за десять месяцев (ноябрь 2008 г. – август 2009 г.) составило 4% в среднем по РФ, по регионам оно различалось в диапазоне от +3% до -18%.

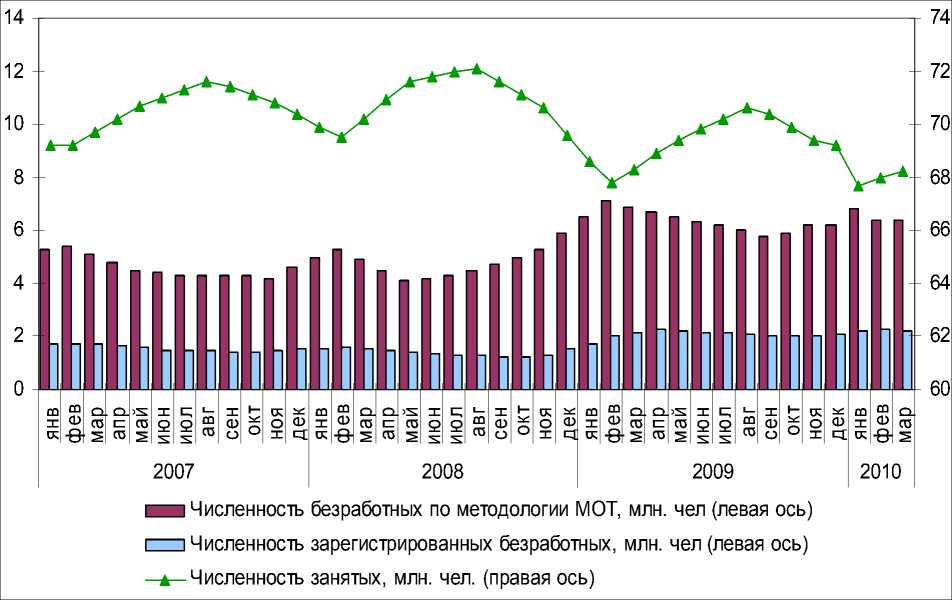

Адаптация рынка труда к макроэкономической нестабильности, вызванной кризисом 2008 г., происходила по разным направлениям: сокращение рабочего времени, сокращение занятости, снижение реальной заработной платы, рост просроченной задолженности, рост наблюдаемой и скрытой безработицы. Процесс сокращения численности занятых, по-видимому, замедляется, и нет оснований для ожиданий его скорого восстановления. Сравнивая март 2010 г. с кризисным мартом 2009 г. (исключая фактор сезонности, который достаточно сильно проявляется в данном показателе), можно сказать, что ряды занятых покинули 0,1 млн. чел. или 0,8%. Ситуация выглядит хуже при сравнении марта 2010 г. с докризисным мартом 2008 г., за этот период экономика потеряла 2,0 млн. занятых или 2,8% (рис. 2).

Источник: Сборник Росстата «Краткосрочные экономические показатели», сентябрь 2009 г., март 2010 г.

Рис. 2. Численность занятых и безработных в экономике.

Антикризисные меры социальной поддержки. В целом в рамках антикризисной программы Правительства РФ в части мер поддержки населения в 2009 г. было реализовано:

-

• двукратное увеличение минимальной заработной платы в январе 2009 г.;

-

• повышение максимального размера пособия по безработице в 1,5 раза;

-

• повышение заработной платы федеральным работникам бюджетной сферы;

-

• неоднократное повышение размера пенсий;

-

• повышение ряда социальных пособий за счет их индексации по уровню инфляции;

-

• проведение дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации стоимостью 35 584,1 млн. руб.: 1) опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения; 2) организация общественных и временных работ; 3) оказание адресной поддержки в виде организации переезда в другие населенные пункты; 4) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости. Всего в дополнительных мероприятиях по поддержке занятости в 2009 году приняли участие свыше 2,8 млн.:1,8 млн. граждан, находящиеся под угрозой увольнения; 499,9 тыс. безработных граждан; 478,5 тыс. граждан из числа ищущих работу; 63,7 тыс. выпускников образовательных учреждений всех уровней). Федеральные трансферты обеспечивают более 95% всех расходов на поддержку занятости.

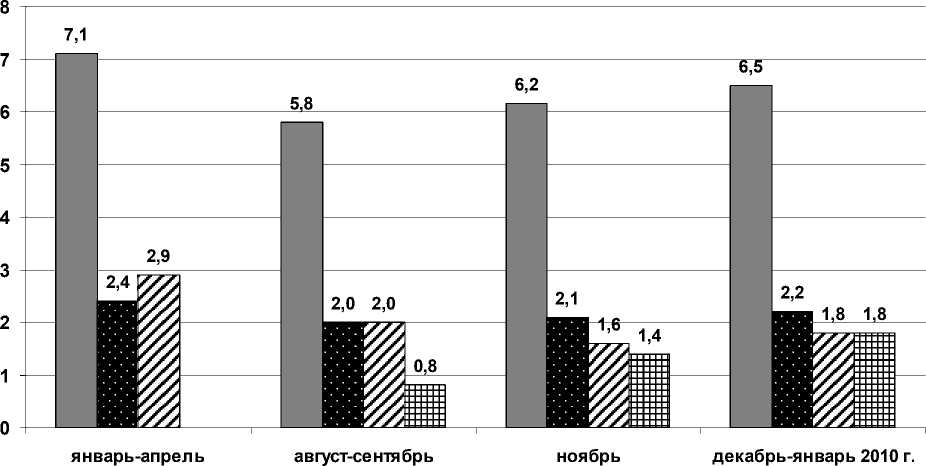

В обозначенной системе мер в региональном разрезе наиболее дифференцирована политика смягчения ситуации на рынке труда, которая, преимущественно, свелась к политике противодействия безработице. Если сложить все формы скрытой и открытой безработицы, то в период кризиса численность безработных в России составила порядка 10 млн. человек (рис. 3). Однако, региональные различия в уровне безработицы по методологии МОТ связаны не только с кризисом. Повышенная безработица типична для слаборазвитых республик из-за растущего притока молодежи на рынки труда и для восточных регионов из-за дефицита новых рабочих мест. Кризисный рост безработицы (вдвое к концу 2009 г.) произошел только в регионах с трудоемкой обрабатывающей промышленностью. Зарегистрированная безработица выросла еще меньше из-за административных запретов на увольнения.

□ безработица по МОТ ■ зарегистр. безработица и неполная занятость в общественные работы

Рис. 3. Открытая и скрытая безработица в 2009 г., млн. человек (максимальные показатели соответствующего периода).

Источник: Влияние кризиса на регионы России: мониторинг.

В регионах, сильнее всего затронутых кризисом, велика скрытая безработица, которая в 2010 г. начинает переходить в открытую форму и приобретает застойный характер. Если сложить все формы скрытой безработицы с открытой безработицей по методологии МОТ, то безработных в России 10 млн. человек

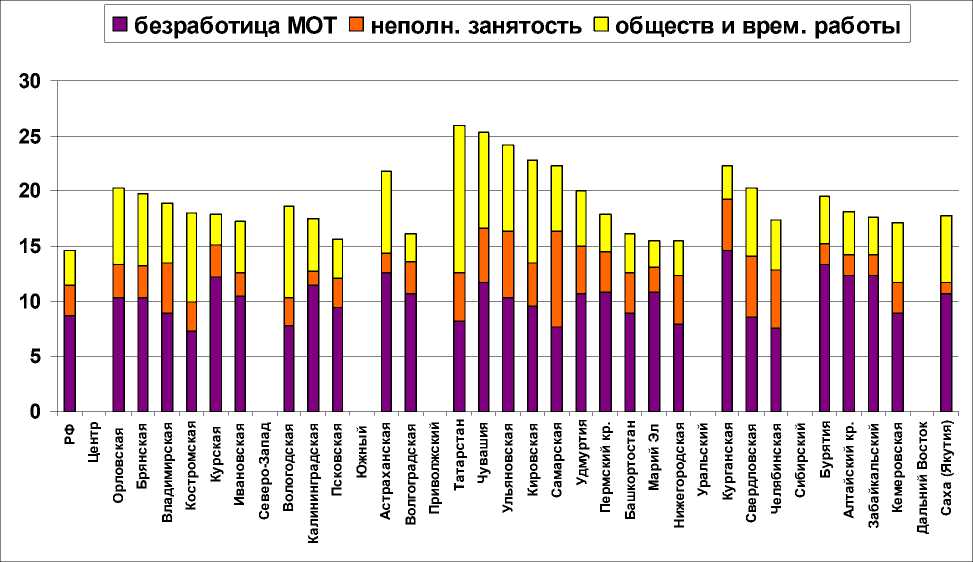

Уровень скрытой безработицы, рассчитанный по данным Росстата, более четко определяет кризисные территории: это машиностроительные и металлургические регионы в Поволжье (Самарская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская области, республики Чувашия, Удмуртия и др.), на Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская области) и в Центре (Владимирская, Брянская, Ярославская области и др.). Политика сохранения неэффективной занятости устраивает все группы интересов: федеральные и региональные власти такой ценой покупают политическую стабильность, бизнес перекладывает издержки на государство, а население думает, что нужно немного потерпеть, а потом все вернется «на круги своя» и неконкурентоспособные предприятия вновь заработают. Трансферты из федерального бюджета на поддержку региональных рынков труда выросли в 2009 г. в три раза и составили 2% доходов бюджетов регионов, а в 16 регионах – 4-8% доходов бюджета.

Результаты антикризисных мероприятий на рынке труда. В целом, согласно данным Роструда за 2009 год, реализация мероприятий, предусмотренных региональными программами, позволила сохранить свыше 2,3 млн. рабочих мест и организовать занятость почти 128 тыс. человек через самозанятость. Фактически во всех субъектах Российской Федерации в период активной реализации дополнительных мероприятий (летом-осенью 2009 года) произошло снижение как численности зарегистрированных безработных граждан, так и коэффициента напряженности на рынке труда1. На целом ряде предприятий (в том числе и системообразующих), благодаря реализации региональных программ удалось сдержать массовые увольнения персонала, сократить неполную занятость, не допустить социального напряжения. Следует заметить, что условия увольнения работников или задержек заработной платы были ужесточены, и контроль за предприятиями был усилен за счет мощного административного ресурса и роста числа проверок.

Ранее уже отмечалось, что реальные масштабы проблемы занятости можно оценить при суммировании открытых и скрытых форм безработицы. Таким путем можно выявить регионы с максимальными проблемами (рис. 4). Следует отметить, что для занятости на общественных работах не существует помесячных измерений (учет ведется нарастающим итогом в течение года), поэтому ее уровень может быть завышенным. Кроме того, некоторые регионы увеличивают занятость на общественных работах для получения большого объема федеральных трансфертов. Например, в Татарстане доля занятых на общественных работах достигала в 2009 г. 13% всех занятых и превышала суммарную долю безработных по методологии МОТ и занятых неполное время. При весьма умеренных темпах промышленного спада в республике трудно поверить в необходимость столь массовых общественных работ. Но если есть возможность легко получить федеральные деньги, регионы этим пользуются, и тут нет равных Татарстану. Однако такая политика имеет свою оборотную сторону – модернизация рынка труда республики еще больше замедляется.

Для других регионов суммарный индикатор более четко выявляет кризисные проблемы занятости. Они концентрируются в регионах Поволжья с машиностроительной специализаций, затем идут регионы Урала и, в меньшей степени, Центра, где относительная близость к столичной агломерации помогает смягчать проблемы безработицы с помощью трудовых миграций.

Рис. 4. Регионы с самой высокой суммарной долей безработных по методологии МОТ и скрытой безработицей (неполной занятостью и занятостью на общественных работах) на конец 2009 г., %.

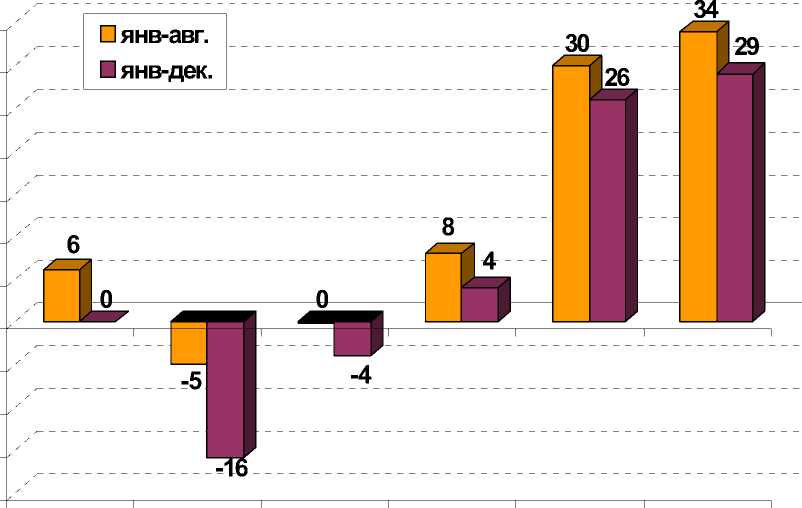

Поддержка занятости и бюджеты регионов. В кризисном 2009 г. поддержка регионов из федерального бюджета резко возросла, но бюджетные индикаторы показывают, что менялась и динамика помощи, и ее приоритетные механизмы. Анализ масштабов федеральной помощи, доходов и расходов бюджетов субъектов РФ в острой фазе кризиса (январь-август) показал, что объем безвозмездных поступлений (трансфертов) из федерального бюджета вырос в полтора раза (январь-август 2009 г. к январю-августу 2008 г.). Благодаря этому доходы бюджетов субъектов РФ сократились только на 5%, несмотря на спад собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 18%. Во второй половине года ситуация стабилизировалась – прекратился промышленный спад, немного выросли поступления налога на прибыль благодаря росту мировых цен на сырье. У федеральных властей появилось ощущение, что самое трудное уже позади, и объем трансфертов из федерального бюджета уменьшился. В целом за год трансферты выросли не так сильно (на 34%), как это было в январе-августе 2009 г. (на 52%). Благодаря трансфертам из федерального бюджета расходы на социальную политику в 2009 г. выросли на 26% по сравнению с 2008 г., а расходы на социальные выплаты – на 29% (рис. 5). При этом расходы на ЖКХ существенно скатились, на здравоохранение – несколько снизились и на образование – незначительно возросли.

В кризисный период изменилось соотношение финансовых инструментов, используемых для поддержки регионов. В целом анализ соотношения разных видов поступлений в бюджеты субъектов РФ показывает, что оно носит индивидуальный характер для каждого региона. Даже в группе высокодотационных регионов, где основной выравнивающий инструмент – дотации из ФФПР, Чеченская республика дополнительно получала помощь в виде дотаций на сбалансированность и субсидий на реализацию ФЦП, значительно превосходящую по объему формульные дотации на выравнивание. В средне- и более развитых регионах структура перечислений из федерального бюджета также существенно различается.

-5

-10

-15

-20

расходы ЖКХ здравоохран. образование соцполитика соцвыплаты всего

Рис. 5. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов (2009 г. к 2008 г., %).

Можно выделить регионы с особыми межбюджетными отношениями, которые обусловлены либо политическими приоритетами федеральных властей, либо продолжающимися выплатами за объединение с автономными округами (Красноярский и Камчатский края), либо компенсациями выпадающих доходов бюджетов некоторых регионов после ухода зарегистрированных в них крупных компаний, применявших схемы налоговой оптимизации (Чукотский АО).

Поддержка занятости – один из приоритетов антикризисной политики. Перечисления на эти цели составили в среднем 2% всех доходов бюджетов регионов в 2009 г. (113 млрд. руб.) и выросли втрое по сравнению с 2008 г. Используются два инструмента – субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (перечисляются с 2007 г.) и субсидии бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (новая антикризисная мера). Сумма субвенций и субсидий на поддержку занятости включает почти все расходы на эти цели, так как из бюджетов регионов добавляется только 10% средств к антикризисным субсидиям, которые по объему в два раза меньше субвенций.

Летом 2009 г. ситуация на рынке труда стала немного улучшаться и федеральные власти начали уменьшать финансирование поддержки занятости. По сравнению с данными за 8 месяцев в целом за год доля этих трансфертов в доходах бюджетов регионов сократилась почти во всех регионах страны, за исключением Самарской области, где сохраняется кризисное положение на рынке труда . До осени 2009 г. масштабы антикризисной поддержки занятости из федерального бюджета были очень значительными, они достигали 4-7% доходов бюджета Вологодской области (Северо-Запад), Ивановской, Владимирской, Орловской, Ярославской областей (Центр), Кировской, Ульяновской областей, республик Удмуртия и Чувашия (Приволжский ФО), Челябин- ской, Свердловской и Курганской областей (Урал), Алтайского края и Кемеровской области (Сибирь). Для слаборазвитых республик масштабы федеральной поддержки еще выше, но это следствие не кризиса, а долгосрочных проблем занятости, обусловленных дефицитом новых рабочих мест при растущей численности трудоспособного населения. Сокращение объемов перечислений на поддержку занятости было обусловлено не только снижением остроты проблемы, но, в первую очередь, низкой эффективностью существующих форм поддержки. С ноября 2009 г. безработица вновь стала расти, но в новом бюджетном году не запланировано роста федеральных перечислений на поддержку занятости. Затратная для федерального бюджета политика перевода безработицы в скрытую форму себя не оправдала. Вполне вероятно, что повышенная безработица в регионах с сильным спадом промышленного производства, особенно в машиностроительных, может приобрести долгосрочный характер.

Федеральные трансферты обеспечивают более 95% всех расходов на поддержку занятости. Наиболее значительно (в 6-8 раз) выросли трансферты в тех регионах, где кризис резко усилил проблемы на рынке труда. Однако доля расходов по поддержке занятости в бюджете регионов не так явно связана с кризисными проблемами, лидерами остаются слаборазвитые республики с долгосрочными проблемами занятости – Ингушетия и Чечня (6-7% расходов бюджета). Из регионов с кризисным ростом безработицы значительными бюджетными расходами на поддержку занятости (4-5% всех расходов бюджета) выделяются Вологодская, Кировская, Челябинская, Костромская, Ульяновская области и республики Удмуртия и Чувашия. В целом бюджетная политика в сфере поддержки занятости выглядит вполне логичной в региональном разрезе, если не принимать во внимание такой критерий как ее эффективность.

Стал очевидным тупик политики искусственного сдерживания безработицы. Из-за политических ограничений на высвобождение работников, занятых на немодернизиро-ванных и неконкурентоспособных предприятиях, оказавшихся убыточными в кризис, в России образовался "навес" скрытой безработицы. Руководство Минздравсоцразвития заявило о предполагаемом росте уровня открытой безработицы в течение 2010 г. – судя по всему, федеральные власти из-за больших финансовых расходов приняли решение о невозможности поддержания скрытой безработицы на уровне 2009 г. Если решение о «легализации» будет сопровождаться четким функционированием служб занятости по регистрации безработных и выплатам пособий, а также более активными мерами по созданию эффективной системы переобучения, институциональной и финансовой поддержке переселений и развития самозанятости, то это создаст позитивный модернизирующий импульс для российского рынка труда. Однако велики риски, что в 2010 г., как и в 2009 г., возобладают приоритеты сохранения политической стабильности и "замораживания" ситуации в разных формах скрытой безработицы, которые никак не способствуют модернизации.

Подводя итог, отметим, что текущий этап преодоления кризиса можно охарактеризовать как стабилизацию с отложенными рисками и без модернизации, и проявляется это в следующем:

-

• безработица сократилась, но за счет перехода ее в скрытые формы, а реализуемые программы поддержки безработных позволяют сделать вывод об отказе от модернизации занятости;

-

• доходы стабилизировались за счет роста пенсий, минимальной заработной платы и поддержки безработных, доля социальных выплат в доходах населения резко выросла;

-

• ручной режим раздачи масштабных трансфертов с федерального уровня на региональный формирует искаженные стимулы для регионов.