Антирелигиозная политика среди крестьянства на территории Ульяновской губернии (края) в 1920-е годы

Автор: Ильязова Рената Витальевна, Целовальникова Ирина Ивановна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и историография

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье на основе переписей населения 1920-х гг. и документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области проводится анализ конфессионального состава Ульяновской губернии (округа), а также раскрываются специфика и методы антирелигиозной работы в деревне.

Антирелигиозная политика, комсомольские праздники, православие, ислам, национальный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/14219456

IDR: 14219456

Текст научной статьи Антирелигиозная политика среди крестьянства на территории Ульяновской губернии (края) в 1920-е годы

Вопросы взаимоотношений с религией и религиозным мировоззрением занимали важное место в политике советской власти с первых дней её существования. Изучение данной проблемы стало актуальным в свете нового витка сближения государственного аппарата России с представителями различных религиозных организаций. Необходимо четко определить прошлое отношений между государством и религией, дабы максимально верно оценивать их настоящее и возможное будущее. Важной вехой в этих отношениях является период гонений в 20 —30-е гг. XX века. Условно можно разделить данный период на два этапа. Первый этап, характеризующийся относительно мирными взаимоотношениями между государством и религиозными организациями приходится на 1920

—1929 гг. Арсенал методов антирелигиозной работы ограничивался, как правило, средствами убеждения и пропаганды среди различных групп населения. Ситуация кардинально меняется в 1930 —1939 гг., когда антирелигиозная пропаганда становится лишь сопровождением к многочисленным арестам, расстрелам духовников, разорению и разрушению церквей.

Большое внимание необходимо уделить антирелигиозной работе с крестьянством, так как всегда именно в деревне широкое распространение имело религиозное мировоззрение, именно в сознании крестьянского населения советского государства религия укоренилась наиболее глубоко.

Представляется затруднительным определить сколько-нибудь точное количество представителей конфессий, однако привлекая данные о национальном составе населения, можем судить о примерном наличии тех или иных религиозных представлений в Ульяновской губернии, а затем и в Ульяновском округе.

К 1920 г. на территории тогда еще Симбирской губернии по данным переписи 1917 г. проживало 82,55 % православных, 3,18 % католиков, 2,55 % протестантов, 8,78 % мусульман, 1,15 % иудеев.

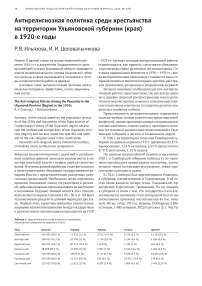

По данным всероссийской переписи населения 1920 г. в Симбирской губернии (таблица 1) по-прежнему преобладает православное население, значительное число составляют мусульмане, также присутствуют католики и иудеи.

В 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск, а губерния, соответственно в Ульяновскую. В её состав также входили четыре уезда: Ульяновский, Ар-датовский, Карсунский, Сызранский. На тот момент в губернии (в связи с тем, что государство стало атеистическим и население стало распределяться по национальному признаку) насчитывалось 46 тыс. чувашей, 40 тыс. татар, 192 тыс. мордвы, 3540 евреев, 2 200 эстонцев, 1 400 латышей, 302255 русских [3, c. 96]. Та-

Таблица 1. Национальный состав наличного населения Ульяновской губернии по переписи 1920 г.

|

Уезд |

русские |

мордва |

чуваши |

татары |

прочие |

|

Ульяновский |

306 005 (83,9 %) |

11 392 (3,1 %) |

27 017 (7,4 %) |

9 276 (2,5 %) |

11 250(3,1 %) |

|

Алатырский |

180 023 (76,3 %) |

51 750 (22 %) |

2 234 (0,9 %) |

1 148 (0,4 %) |

1 016 (0,4 %) |

|

Ардатовский |

226 371 (63,2 %) |

80 151 (35,4 %) |

1 (0,0 %) |

2 381 (1 %) |

662 (0,4 %) |

|

Карсунский |

38 369 (83,7 %) |

21 030 (7,3 %) |

5 902 (2 %) |

17 812 (6,2 %) |

1 601 (0,3 %) |

|

Сызранский |

310 645 (86,8 %) |

18113 (5 %) |

9 717 (2,7 %) |

9 648 (2,7 %) |

10 086 (2,8 %) |

|

Курмышский |

100 638 (68,9 %) |

12 524 (8,5 %) |

834 (0,5 %) |

33 835 (22,8 %) |

174 (0,1 %) |

|

Сенгилейский |

125 013 (79,8 %) |

11 821 (7,5 %) |

8 507 (5,4 %) |

7 804 (4,9 %) |

3 441 (2,19 %) |

ким образом, мы видим, что большинство населения исповедовало православие.

В 1926 году состоялась первая Всесоюзная перепись населения СССР. Основными формами переписи были: личный листок, семейная карта (только для городского населения), владенная ведомость. Программа переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств существования (только для тех, кто не имеет занятия). Кроме того в семейной карте отмечался состав семьи, продолжительность брака и условия жилья. Однако пункта о религиозной принадлежности не было. Тем не менее, обратимся к результатам переписи 1926 года (таблица 2). Исходя из этих данных, можем предположить, что к 1926 году из указанного населения Ульяновской губернии 96 % были православными, приблизительно 3,2 % исповедовали ислам и менее 1 % процента принадлежали католичеству, лютеранству, баптизму.

Таблица 2. Изменение национального состава населения на территории Ульяновской губернии (округа) в 1926 —1928 гг. (чел.).

Национальность Годы

1926 1928

|

Русские |

686 170 |

674 342 |

|

Татары |

26 535 |

57 722 |

|

Мордва |

108 203 |

41 218 |

|

Чуваши |

33 504 |

46 944 |

|

Прочие |

7 571 |

12 581 |

В 1928 году в ходе экономического районирования СССР Ульяновская губерния была упразднена. Часть её территории вошла в состав Ульяновского округа Средне-Волжской области. Ульяновский округ образовался из частей трех уездов бывшей Ульяновской губернии и большей части Мелекесского уезда бывшей Самарской губернии. По данным произведенных пересчётов общая численность населения округа по переписи 1926 г. составила 832807 чел., из них 385488 мужчин и 446819 женщин [4, c. 37].

Таким образом, соотношение численности конфессий претерпело незначительные изменения: 91,6 % православных, 6,9 % мусульман и 1,5 % составили католики, лютеране, баптисты и др. [5]

Подводя итог, необходимо отметить, что на исследуемой территории в 1920-е гг. наблюдалось широкое конфессиональное разнообразие. Тем не менее, можно говорить о том, что все же преобладали представители православного и мусульманского вероисповеданий. Соответственно и методы антирелигиозной пропаганды были направлены, как правило, на население, исповедующее именно эти религиозные учения.

В 1920-е гг. антирелигиозная пропаганда проходила на фоне внедрения новой экономической полити- ки и ликвидации безграмотности. В протоколе узкой коллегии Агитационно-пропагандистского отдела губ-кома РКП от 18 января 1922 года наряду с проведением крестьянских конференций по сельскому хозяйству, внешкольной сельско-хозяйственной кампании говорится о принятии мер антирелигиозной пропаганды [1, л.4] , что, как правило, представляло собой комсомольские праздники — Комсомольская Пасха, Курбан-Байрам, Октябрины, сопровождавшиеся распространением литературы через избы-читальни и разработкой вопросов о борьбе с массовыми религиозными психозами, в особенности в местах, пораженных неурожаем [2, л.95].

К примеру, в одном из циркуляров укома РКП(б) по агитационно-пропагандистской работе от 1923 года отмечается, что антирелигиозная пропаганда среди мусульманского населения ведется крайне слабо. В целях же усиления действия пропаганды предполагается использовать, предстоящий мусульманский религиозный праздник «Курбан-байрам», знаменующийся жертвоприношением Богу. Для этой цели предписывалось во время всего месяца «Рамазана» проводить беседы по прилагаемой программе, сопровождая их разумными развлечениями (концертные номера, игры, физкультурные упражнения, громкое чтение стихов, статей антирелигиозного характера, небольшие суды над комсомольцами, ходившими в мечеть слушать Таравих, исполняющих пост, краткие устные живые стенгазеты, посвященные антирелигиозной пропаганде, часы вопросов и ответов по теме проведенной беседы. В промежуток поста «Рамазана» особенно отметить дни: канун Рамазана, Ка-дыр-Кичаси, Киран-Инга-Кун, 1 мая. Кроме того, подготовкой к вечерам, проводимым в эти дни, должны были быть охвачены все клубные кружки, как например: драматические кружки (постановка спектаклей, инсценировок), литературные кружки (чтение литературы, издание стенной газеты), хоровой кружок — песни, частушки. Ввиду того, что праздник 1 мая проводится перед Байрамом, предполагалось противопоставить революционный праздник труда религиозным праздникам. В то же время старались всесторонне осветить, руководствуясь общими материалами, взгляды и отношение В. И. Ленина к религии. В самый вечер «байрама» необходимо было организовать специальный клубный вечер, продолжающийся до молебствия Гайда. Вечера также использовались для представления верующим специальных докладов о происхождении религии вообще и о сущности религии Ислама, об итогах учёбы во время месяца «Рамазана», прочтения статьи Мансурова «Как я стал атеистом». Источником материалов служили номера «Яш-Эшче», «Комсомол о Байраме», старые и новые номера газеты «Яш-Эксул».

В работе с православными христианами широко использовались Комсомольская Пасха и Комсомольское Рождество, Комсомольские Святки. Формы агитации, как за раскрепощение от Ислама, так и от христианства были одинаковы, однако содержание их было различно. Для бесед предлагались следующие темы: «Происхождение земли», «Происхождение жизни на земле», «Борьба и жизнь животного мира», «Природа и её явления (гром, молния, ветер, дождь, затмение солнца и т. д.)», «Происхождение христианства; раскол в православии на разные церкви». Во время проведения кампаний к подобным праздникам также читались лекции о пользе агрономической культуры. Что примечательно, для проведения агитации среди представителей различных национальностей и конфессий избирались представители из их среды. Отмечалось, что в деревне антирелигиозную работу необходимо вести только внутри ячеек безбожников при участии наиболее сознательного слоя учительства и молодёжи, так как этот вопрос требовал крайне осторожного подхода. Антирелигиозные вечера в мусульманских селах рекомендовалось приурочить к празднованию сельскохозяйственного праздника Сабантуй, либо к окончанию полевых работ.

Об успехе, достигаемом проводимыми мерами, свидетельствует довольно успешная подмена понятий «крестины» — «октябрины». Неоднократно отмечалось, что проводятся они с большой торжественностью и с привлечением большого количества людей. Высказывается, однако, предположение, что здесь, пожалуй, побудителем являются подарки родителям и новорожденному, хотя тут же отмечается случай отказа рабочего от подарков.

Таким образом, можно предположить, что во многом благодаря комсомольским праздникам формировалось некое «двоеверие»: публично человек мог демонстрировать атеизм, но в быту же нарушать все официальные запреты, о чем свидетельствуют неоднократные упоминания случаев хождения в церковь, утаивания икон, проведения молебнов в отчетах более позднего периода и, собственно, ужесточение мер борьбы с религиозным мировоззрением так же доказывает, что надежды, возложенные на методы пропаганды советской властью, не оправдались.

Список литературы Антирелигиозная политика среди крестьянства на территории Ульяновской губернии (края) в 1920-е годы

- ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.534.Л.4

- ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.781.Л.95

- Липатова Н. В. «Национальное движение в Симбирской губернии 1917-1924 гг.»//Под сень Клио: межвузовский сборник научных трудов посвященный 355-летию Симбирска -Ульяновска и 60-летию образования Ульянвоской области/Под.ред.д.и.н., проф. Д. С. Точеного. Ульяновск: УлгУ, 2003 г. С.89-97

- Преображенский П. А. Природа и население Среднего Поволжья. Самииздатторг, 1928 г. 43 с.

- Список населенных мест Ульяновского округа Средне-волжской области, Ульяновск, 1928 г.