Антитела к ацетилхолиновому рецептору в оценке эффективности тимэктомии у больных с генерализованной миастенией

Автор: Шевченко Ю.Л., Ветшев П.С., Санадзе А.Г., Аблицов А.Ю., Сиднев Д.В., Дедаев С.И., Магомедов Ба

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Впервые в России проведено изучение концентрации антител к АХА у больных генерализованой миастенией, исследована возможность прогнозирования эффекта тимэктомии у этой категории пациентов.

Тимэктомия, антитела, миастения

Короткий адрес: https://sciup.org/140188000

IDR: 140188000 | УДК: 616.438-089.87-097:616.74-009.17

Текст научной статьи Антитела к ацетилхолиновому рецептору в оценке эффективности тимэктомии у больных с генерализованной миастенией

Известно, что антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) постсинаптической мембраны нервно-мышечного соединения выявляются примерно у 80–85% больных с миастенией [3, 5, 10, 18]. Увеличение концентрации антител к АХР, наряду с клиническими проявлениями болезни, электромиографическими феноменами, отражающими нарушения нервно-мышечной передачи, а также положительной реакцией на введение антихолинэстеразных препаратов, являются классическими критериями диагностики аутоиммунной миастении [3, 5, 10, 18]. Вместе с тем, большинство авторов подчеркивает отсутствие корреляции между титром антител к АХР и тяжестью клинических проявлений миастении [3, 5, 10, 12, 18, 19].

Концентрация антител к АХР, как правило, уменьшается на фоне патогенетического лечения, включающего терапию глюкокортикоидными и иммуносупрессорными препаратами, а также после проведения тимэктомии и плазмафереза [4, 7, 8, 9, 12, 17]. Однако и эти данные далеко не однозначны, поскольку улучшение состояния пациента с миастенией может наступить как на фоне неизменного уровня антител, так, даже, на фоне их увеличения [12, 18] и, наоборот, ухудшение состояния может сопровождаться некоторым снижением уровня антител к АХР [13, 19]. Весьма вероятно, что объяснением этому может являться различный временной интервал, в который проводилась оценка клинических и иммунологических изменений после проведенного патогенетического лечения.

В этой связи целью настоящей работы явилось сопоставление изменения концентрации антител к АХР и тяжести клинических проявлений болезни в группах оперированных и неоперированных больных с генерализованной миастенией, на фоне достижения клини- ческого эффекта глюкокортикоидной терапии и через 8–12 месяцев после тимэктомии, с предшествующей предоперационной подготовкой глюкокортикоидными препаратами.

Материал и методы исследования

Обследовано 60 пациентов с миастенией: 15 мужчин и 45 женщин в возрасте от 13 до 56 (средний возраст – 37,1±16,1) лет.

Тимэктомия (тимомтимэктомия) была выполнена у 23 больных: 7 мужчин и 16 женщин в возрасте от 13 до 52 (средний возраст – 27,1±11,1) лет. У 6 больных (5 мужчин и 1 женщина) была выявлена и удалена тимома, а у оставшихся 17 пациентов (2 мужчин и 15 женщин) – удалена гиперплазированная вилочковая железа. Большинство оперативных вмешательств выполнено с применением видеоторакоскопической или эндовидеохирургической робот-ассистированной (Da Vinchi) технологии. Хирургическое лечение было проведено на фоне предварительной предоперационной подготовки больных приемом глюкокортикоидных препаратов.

В качестве контроля обследовано 37 больных: 8 мужчин и 29 женщин в возрасте от 16 до 56 (средний возраст – 36,8±16,9) лет, которым проводилась только глюкокортикоидная терапия (прием внутрь преднизолона или метилпреднизолона по схеме через день).

Диагноз миастении основывался на результатах клинического и иммунологического исследований, а также был подтвержден данными фармакологического теста с подкожным введением раствора прозерина и электро-миографического исследования состояния нервно-мышечной передачи.

Диагноз «тимома» основывался на результатах проведенной МСКТ переднего средостения (при необходимости в сочетании с МРТ) и был верифицирован при оперативном ее удалении.

Тяжесть клинических проявлений миастении оценивалась по Международной клинической классификации MGFA (Barohn R.J., 1996; Jarezki A. et al., 2000):

I – изолированная слабость окулярных мышц любой выраженности;

-

II – легкая слабость других (кроме окулярных или в том числе и окулярных) мышц;

IIa – преобладание легкой слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо того и другого. Также может быть умеренное вовлечение в процесс кранио-бульбарных мышц;

IIb – преобладание слабости кранио-бульбарных и/или дыхательных мышц. Возможно умеренное вовлечение мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого;

-

III – средняя слабость других (кроме окулярных) мышц. Также может быть слабость окулярных мышц любой степени тяжести;

IIIa – преобладание средней степени слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо того и другого. Также может быть умеренное вовлечение в процесс кранио-бульбарных мышц.

IIIb – преобладание средней слабости кранио-бульбарных и/или дыхательных мышц. Возможно умеренное вовлечение мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого;

-

IV – выраженная слабость других (кроме окулярных) мышц. Также может быть слабость окулярных мышц любой степени тяжести;

IVa – преобладание тяжелой степени слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо того и другого. Также может быть умеренное вовлечение в процесс кранио-бульбарных мышц;

IVb – преобладание тяжелой слабости кранио-бульбарных и/или дыхательных мышц. Возможно умеренное вовлечение мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого;

-

V – кризисные состояния (интубация с или без механической вентиляции, использование зондового питания без интубации у пациентов группы IVb).

Концентрацию антител к АХР определяли радио-иммунологическим методом с помощью коммерческой тест-системы (DLD Diagnostika GMBH, Германия). Образцы сыворотки хранили при -20° С. Перед анализом их размораживали, отбирали аликвоты по 5 мкл и помещали в пробирки. К пробам добавляли по 100 мкл 125 I-рецептора ацетилхолина (удельная активность- 342 Ci/ммоль), 50 мкл антител к IgG человека, перемешива- ли и инкубировали в течение 30 мин. при комнатной температуре. Затем добавляли по 1 мл промывочного буфера, центрифугировали при 3000 g в течение 20 мин., надосадочную жидкость удаляли декантацией. Полученный осадок ресуспензировали и повторяли процедуру промывки. Определяли радиоактивность проб и вычисляли концентрацию антител, выражаемую в Нмоль/л по формуле с использованием фактора, учитывающего дату изготовления набора и удельную активность метки, радиоактивность пробы, а также радиоактивность негативного контроля. Повышенным титром антител к АХР являлось значение, превышающее 0,50 Нмоль/л.

Результаты

Распределение всех обследованных больных согласно классификации MGFA до начала лечения представлены в табл. 1.

Как видно из представленных данных, в контрольной группе преобладали пациенты с изначально средней тяжестью (3А, 3В) и тяжелой формой (4А, 4В) миастении – 54% и 29,7% соответственно. Тогда как в группе пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству основная масса больных (78,3%) имела исходно среднюю степень тяжести заболевания (3А или 3В) и только один пациент имел тяжелые проявления болезни 4В. Такое несоответствие соотношения больных с тяжелой миастенией в исследуемых группах было связано с наличием определенного риска проведения оперативного вмешательства при выраженных проявлениях заболевания, что делало необходимым предварительное назначение глюкокортикоидных препаратов с целью компенсации состояния тяжелых пациентов перед операцией.

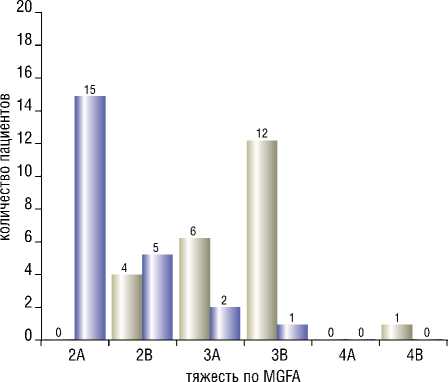

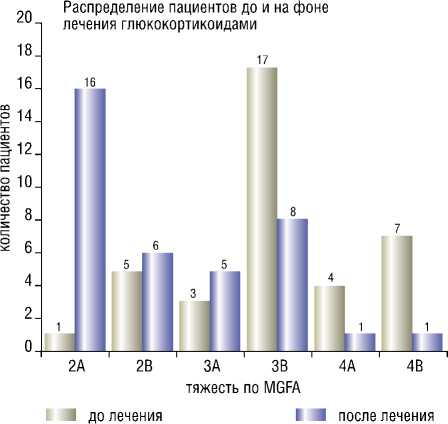

Больные с легкой генерализованной формой в этих группах составили 17,4% и 16,3% соответственно. Изменения тяжести клинических проявлений миастении после проведенного лечения в группах у оперированных и не оперированных пациентов представлены на рис. 1 и 2.

Полученные данные показали, что после проведения оперативного вмешательства (тимэктомия, тимомтимэкто-мия), отчетливое клиническое улучшение наблюдалось у 21

Табл. 1. Тяжесть клинических проявлений миастении до начала лечения

|

Тяжесть клинических проявлений миастении (согласно MGFA) |

Число больных до оперативного вмешательства на тимусе, абс. (%) |

Число больных до терапии стероидами, абс. (%) |

|

2 |

4 (17,4) |

6 (16,3) |

|

2А |

0 |

1 |

|

2В |

4 |

5 |

|

3 |

18 (78,3) |

20 (54) |

|

3А |

6 |

3 |

|

3В |

12 |

17 |

|

4 |

1 (4,3) |

11 (29,7) |

|

4А |

0 |

4 |

|

4В |

1 |

7 |

|

ИТОГО |

23 (100) |

37 (100) |

Распределение пациентов до и после оперативного вмешательства на вилочковой железе

■ до лечения I ■ после лечения

Рис. 1. Изменение тяжести клинических проявлений миастении у тимэк-томированных пациентов после проведения тимэктомии (тимом-тимэктомии)

Обозначения: ось абсцисс – степень выраженности клинических проявлений миастении (согласно MGFA), ось ординат – количество пациентов.

Рис. 2. Изменение тяжести клинических проявлений миастении у нетимэк-томированных пациентов (на фоне терапии глюкокортикоидными препаратами)

Обозначения : ось абсцисс – степень выраженности клинических проявлений миастении (согласно MGFA), ось ординат – количество пациентов.

из 23 (91,3%) пациентов, а у 2 (8,7%) пациентов существенных изменений в течении заболевания отмечено не было.

Из полученных данных видно, что при миастении лечение только глюкокортикоидными препаратами привело к перераспределению больных по степени тяжести в сторону уменьшения их количества в группах, соответ- ствующих средней (3В) и тяжелой (4А; 4В) степени выраженности миастении и увеличения их числа в группах с более легкими проявлениями заболевания. Отчетливое клиническое улучшение на фоне терапии наблюдалось у 26 из 37 (70,3%) пациентов. У 10 (27%) пациентов каких-либо существенных изменений отмечено не было. Состояние 1 пациента ухудшилось, что выражалось в переходе из группы 3В в 4В.

Таким образом, в обеих группах больных с миастенией в большинстве случаев наблюдалось уменьшение тяжести клинических проявлений заболевания, однако в группе прооперированных больных это улучшение более выражено.

Совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что комбинация хирургического удаления тимуса в сочетании с предварительным лечением глюкокортикоидами в целях предоперационной компенсации состояния пациента по эффективности превосходит монотерапию глюкокортикоидными препаратами.

Изучение изменения концентрации антител к АХР после проведения тимэктомии (тимомтимэктомии) показало, что у 21 из 23 (91,3%) пациентов оперативное вмешательство привело к снижению титра антител к АХР в среднем на 36,4%±22,8%, с колебаниями от 2,4% до 99,4%.

У 2 (8.7%) больных – титр антител увеличился на 13,0%±0,5% с колебаниями от 12,8% до 13,2%.

Изучение динамики уровня антител к АХР в сыворотке крови больных с миастенией, не подвергшихся тимэктомии показало, что у 25 из 37 (67,6%) пациентов отмечалось снижение концентрации антител к АХР в среднем на 37,1%±23,3%, с колебаниями от 2,4% до 78,6%.

У 12 (32,4%) больных – уровень антител увеличился на 21,7%±19,0% с колебаниями от 1,3% до 55,1%.

Сопоставив изменения клинического параметра в виде динамики выраженности заболевания и иммунологического параметра, выражавшегося в виде флюктуации уровня антител к АХР на фоне проведенного лечения, мы условно выделили ряд возможных клинико-иммунологических вариантов исхода:

-

1) Улучшение состояния, сопровождавшееся снижением уровня антител к АХР.

-

2) Улучшение состояния, без изменений или с увеличением уровня антител к АХР.

-

3) Отсутствие отчетливой положительной клинической динамики, сопровождавшееся снижением уровня антител к АХР.

-

4) Отсутствие отчетливой положительной клинической динамики, в сочетании с отсутствием изменений или повышением уровня антител к АХР.

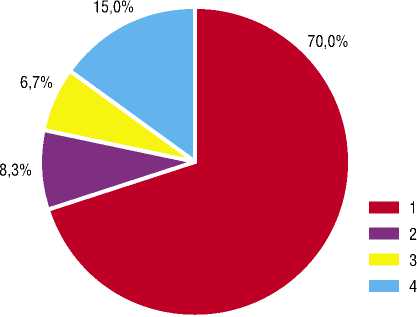

Полученные результаты свидетельствуют о том, что боле чем в 2/3 наблюдений (70%) уменьшение тяжести клинических проявлений болезни на фоне патогенетического лечения сопровождалось снижением концентрации антител к АХР.

Варианты сочетания изменения клинической картины и динамики уровня антител к АХР

Рис. 3. Сопоставление изменения тяжести клинических проявлений миастении с динамикой концентрации антител к АХР у всех обследованных больных с миастенией на фоне патогенетического лечения

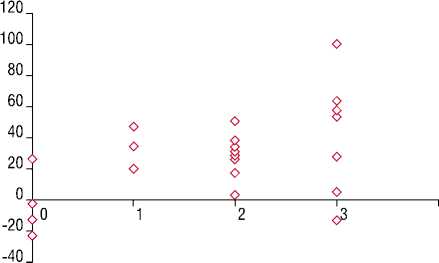

Рис. 4. Степень изменения тяжести клинических проявлений миастении и динамика титра антител к АХР у тимэктомированных больных

По оси ординат – динамика уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам (в %).

По оси абцисс – изменение тяжести клинических проявлений миастении: 1- на одну единицу степени тяжести (например, из 4в в 4а); 2- на две единицы степени тяжести (4в-3в); 3- на три единицы степени тяжести (4в-3а); 4- на четыре единицы степени тяжести (4в-2в); 5- на пять единиц степени тяжести (4в-2а).

-

1 – улучшение состояния пациентов сочетающееся со снижением концентрации АТ к АХР.

-

2 – улучшение состояния без изменения или с увеличением концентрации АТ к АХР.

-

3 – без клинических изменений со снижением концентрации АТ.

-

4 – без клинических изменений и без изменений или с увеличением концентрации АТ к АХР.

В 8,3% наблюдений, несмотря на улучшение состояния больных, уровень антител к АХР не изменялся, или даже увеличился.

В 6,7% – у больных выявлялось снижение концентрации антител к АХР без изменения тяжести клинических проявлений миастении;

У 15% обследованных пациентов отсутствие положительной динамики состояния сочеталось с увеличением или с прежней концентрацией антител к АХР.

Проведенное исследование позволило выделить резистентную группу больных, у которых, несмотря на проведенное лечение, наблюдалось отсутствие клинического эффекта, сочетающееся с увеличением концентрации антител к АХР. Эта группа включала в себя двух мужчин и 7 женщин в возрасте от 17 до 42 (28,3±12,6) лет. Тимома была выявлена у двух больных. Проведенный клинический анализ показал, что среди 9 больных, составляющих эту группу, у трех отмечалась тяжелая форма болезни (IV степень), у 5 – средняя степень тяжести (III), и лишь у одного клинические проявления миастении оценивались как легкие (II). Бульбарные нарушения выявлены у 6 пациентов.

Корреляционный анализ изменения тяжести клинических проявлений миастении и динамики концентрации антител к АХР у больных перенесших и не и перенесших тимэктомию (тимомтимэктомию), представлен на рис. 4 и 5.

Как следует из полученных данных, как в группе оперированных больных миастенией, так и в группе

100,00

80,00 _

60,00 _

40,00 _

20,00 _

0.00

-40,00 А

-60,00 _

-80,00 .

О

4 5 6

О

Рис. 5. Степень изменения тяжести клинических проявлений миастении и динамика титра антител к АХР у не оперированных больных

По оси ординат – динамика уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам (в %).

По оси абцисс – изменение тяжести клинических проявлений миастении: 1- на одну единицу степени тяжести (например, из 4в в 4а); 2- на две единицы степени тяжести (4в-3в); 3- на три единицы степени тяжести (4в-3а); 4- на четыре единицы степени тяжести (4в-2в); 5- на пять единиц степени тяжести (4в-2а).

неоперированных пациентов выявляется прямая корреляция между уменьшением тяжести клинических проявлений миастении и снижением титра антител к ацетилхолиновым рецепторам – r=0,45, p<0,05; и r=0,50, p<0,05 соответственно.

Обсуждение

Полученные в настоящем исследовании данные показали, что у подавляющего большинства больных на фоне патогенетической терапии глюкокортикоидными

препаратами и после тимэктомии клинический эффект сопровождается уменьшением уровня антител к АХР. Также как и другие исследователи, мы выявили группу больных, у которых улучшение состояния не сочеталось с уменьшением концентрации антител (12, 17). Отсутствие клинического улучшения могло сопровождаться уменьшением уровня антител к АХР, но это снижение не превышало 20%. Schumm J. et al. [14] показали, что улучшение состояния больных на фоне патогенетического лечения отмечено при уменьшении уровня антител к АХР более чем на 20%. Проведенное исследование показало несколько большую эффективность хирургического лечения по сравнению с глюкокортикоидной терапией. Kuкs J. et al. [9] показали, что в группе больных миастенией без тимомы и без приема иммуносупрессорных препаратов тимэктомия приводила к устойчивому снижению уровня антител к АХР на фоне достигнутого в результате операции клинического улучшения. В интервале от 1 до 3,5 лет после тимэктомии у 25 больных, не получавших иммуносупрессорную терапию, уровень антител был достоверно ниже, чем до операции (17). В другом исследовании из 24 больных миастенией после тимэктомии у 6 пациентов (25%) – отмечалась ремиссия, а у 17 (71%) – улучшение состояния, сочетающееся со снижением концентрации антител к АХР (7). Однако ряд исследователей отмечали большую эффективность глюкокортикоидных препаратов или комбинацию преднизолона в сочетании с имму-носупрессантом азатиоприн (8, 11, 14, 16). Из 32 больных миастенией у 17 было отмечено существенное улучшение: из них у 12 концентрация антител к АХР уменьшилась более чем на 50% (15). Плазмаферез и иммуносорбция на фоне клинического улучшения приводят к снижению уровня антител в среднем на 21±5% (4). Отмечен также значительный клинический эффект ритуксимаба, сопровождавшийся достоверным снижением концентрации антител к АХР (6). Совокупность собственных данных и результатов, приведенных в литературе, позволяет считать, что границей ожидаемого улучшения является снижение уровня антител более чем на 20%. Уменьшение концентрации антител более 50%, как правило, ассоциируется с отчетливым клиническим улучшением.

Таким образом, исследование концентрации антител к АХР до и после различных видов патогенетического лечения является важным объективным методом оценки их эффективности. Выявление группы больных, у которых клиническое улучшение ассоциируется с незначительным (менее 20%) снижением уровня антител, с отсутствием изменения или даже увеличением уровня антител к АХР может указывать на неблагополучный прогноз течения болезни с возможным возникновением рецидива или экзацербации миастении.

Список литературы Антитела к ацетилхолиновому рецептору в оценке эффективности тимэктомии у больных с генерализованной миастенией

- Сиднев Д.В., Карганов М.Ю., Щербакова Н.И. и др. Антитела к ацетилхолиновому рецептору у больных с различными клиническими формами миастении и миастеническим синдромом Ламберта-Итона. Журн неврол и психиат 2006;106:1:53-55.

- Сиднев Д.В., Санадзе А.Г., Щербакова Н.И., Ветшев П.С., Кондратьев А.В. Антитела к титину в оценке эффективности тимэктомии у больных с генерализованной миастенией без тимомы//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -2007. -№ 4. -С. 48-50.

- Ветшев П.С., Санадзе А.Г., Сиднев Д.В., Ипполитов Л.И., Животов В.А., Аблицов А.Ю. Антитела к титину у больных миастенической и немиастенической тимомой//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2007. -№ 6. -С. 53-56.

- Dau P.C., Lindsrom J.M., Cassel C.K. et al. Plasmapheresis and immunosuppessive drug therapy in myasthenia gravis. J Neurol Sci 1993; 29: 5: 734-738.

- Drachman D.B., Adams R.N., Josifek L.F., Self S.G. Functional activities of autoantibodies to acetylcholine receptors and the clinical severity of myasthenia gravis. N Engl J Med 1982; 307: 769-773.

- Illa I., Diaz-Manera J., Rojas-Garcia R. et al. Sustained response to rituximab in anti-AChR and anti-MuSK positive myasthenia gravis patients. J Neuroimmunol 2008; 15: 202: 90-94.

- Kagotani K., Monden Y., Nakahara K. et al. Anti-acetylcholine receptor antibody titer with extended thymectomy in myasthenia gravis. J Torac Cardiovasc Surg 1985; 90: 1: 7-12.

- Kennel P.F., Vilquin J.T., Braun S. et al. Myasthenia gravis: comparative autoantibody assays using human muscle, TE671 and glucocorticoid-treated TE671 cells as sources of antigen. Clin Immunol Immunopathol 1995; 74: 293-296.

- Kuks J.B., Oosterhuis H.J., Limburg P.C., The T.H. Anti-acetylcholine receptor antibodies decrease after thymectomy in patients with myasthenia gravis. Clin Correlation J Autoimmun 1991; 4: 2: 197-211.

- Lindstrom J., Shelton D., Fujii Y. Myasthenia gravis. Adv Immunol 1988; 42: 233-284.

- Oosterhuis H.J., Limburg P.C., Hummel-Tapell E., The T.H. Anti-acetylcholine receptor antibodies in myasthenia gravis. Part2. Clinical and serological follow-up of individual patients. J Neurol Sci 1983; 58: 3: 371-385.

- Oosterhuis H.J., Limburg P.C., Hummel-Tapell E. et al. Anti-acetylcholine receptor antibodies in myasthenia gravis. Part3. The effect of thymectomy. J Neurol Sci 1985; 69: 3: 335-343.

- Psaridi-Linardaki L., Trakas N., Mamalaki A., Tzartos S.J. Specific immunoadsorption of the antibodies from myasthenic patients using the extracellular domain of the human muscle acetylcholine receptor alpha-subunit: Development of an antigenspecific therapeutic strategy. Neuroimmunol 2005; 159: 1-2: 183-191.

- Schumm F., Fateh-Moghadam A., Dichgans J. Correlation of acetylcholine receptors antibodies and clinical severity of myasthenia gravis in combined immunosuppessive therapy. Eur Arch Psychiat Neurol Sci 1984; 234: 4: 224-230.

- Seybold M.E., Lindsrom J.M. Patterns of acetylcholine receptor antibody fluctuation in myasthenia gravis. Ann NY Acad Sci 1981; 377: 292-306.

- Shibuya N., Sato T., Osame M. et al. Immunoadsorption therapy for myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiat 1994; 57: 5: 578-581.

- Vincent A., Newsom-Davis J., Newton P., Beck N. Acetylcholine receptor antibody and clinical response to thymectomy in myasthenia gravis. Neurology 1983; 33: 10: 1276-1282.

- Vincent A., Whiting P.J., Schluep M. et al. Antibody heterogeneity and specificity in myasthenia gravis. Ann NY Acad Sci 1987; 505: 106-120.

- Voltz R., Hohlfeld R., Faten-Moghadam A. et al. Myasthenia gravis: measurement of anti-AchR autoantibodies using cell line TE671. Neurol 1991; 41: 1836-1838.

- Barohn R.J. How to administer the quantitative Myasthenia Gravis Foundation of America, Inc. -1996.