Антитела к гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину В1 (RA33) при ревматоидном артрите и системной склеродермии

Автор: Кузнецова П.А., Маслянский А.Л., Лапин С.В., Ткаченко О.Ю., Мазуров В.И.

Журнал: Научно-практическая ревматология @journal-rsp

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.55, 2017 года.

Бесплатный доступ

Аутоантитела (ААТ) к гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину (РНП) встречаются при многих аутоиммунных ревматических заболеваниях (АРЗ). В настоящее время вопрос о потенциальной диагностической значимости ААТ к комплексу RA33, состоящему из РНП A2 и альтернативных вариантов сплайсинга белков РНП В1 и РНП В2, вызывает интерес у ревматологов. Материал и методы. Нами было проведено исследование частоты выявления ААТ к РНП B1 у 300 больных с системными АРЗ, включая пациентов с ревматоидным артритом (РА), анкилозирующим спондилитом (АС), системной красной волчанкой (СКВ), системной склеродермией (ССД) и болезнью Шёгрена (БШ), а также у 53 пациентов, не страдавших АРЗ, которые составили контрольную группу. ААТ к РНП B1 оценивали в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Результаты и обсуждение. Частота выявления ААТ к РНП B1 у пациентов с АРЗ была значительно выше, чем в группе контроля: 170 из 300 (56,6%) и 8 из 53 (13%) соответственно. При РА ААТ к РНП B1 были обнаружены у 78,5% (113 из 144 больных), при АС - у 40,3% (23 из 57), при ССД - у 67,5% (27 из 40), при СКВ - у 36,4% (16 из 44) и при БШ - у 13,3% (2 из 15). Диагностическая чувствительность маркера при РА составила 78,5%, диагностическая специфичность - 84,9%, отношение правдоподобия положительного результата - 5,24, отношение правдоподобия отрицательного результата - 0,24. У больных РА уровень ААТ к РНП B1 достоверно коррелирует с содержанием С-реактивного белка и СОЭ, в то время как у пациентов с ССД была установлена связь выявления ААТ к РНП B1 с жесткостью сосудистой стенки и наличием гипертензии. Частота выявления ААТ к РНП B1 среди больных РА серонегативных по ревматоидному фактору и антителам к циклическому цитруллинированному пептиду составила 15,4%. Заключение. ААТ к РНП B1 являются полезным лабораторным маркером (при использовании в качестве верхней границы нормы 3,3 ед/мл), но имеют ограниченную ценность в диагностике РА. ААТ к РНП B1 можно рассматривать как дополнительный диагностический маркер РА.

Аутоантитела к рнп b1, системная склеродермия, ревматоидный артрит

Короткий адрес: https://sciup.org/14945803

IDR: 14945803 | DOI: 10.14412/1995-4484-2017-159-163

Текст научной статьи Антитела к гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину В1 (RA33) при ревматоидном артрите и системной склеродермии

For reference: Kuznetsova PA, Maslyansky AL, Lapin SV, et al. Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B1 (anti-RA33) antibodies in rheumatoid arthritis and systemic sclerosis. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2017;55(2):159-163 (In Russ.).

doi:

Гетерогенные ядерные рибонуклеопротеины (РНП) представляют собой рибонуклеопротеины, которые в норме ассоциированы с молекулами РНК [1]. Их относят к числу белков, наиболее распространенных в ядре эукариотической клетки. Рибонуклеопротеиновые комплексы состоят из разнородных ядерных РНК, кодирующих более 30 различных простых и сложных белков [2].

Функция РНП до конца не определена, но известно, что они участвуют в репарации ДНК, удлинении теломер, ядерно-цитоплазматическом транспорте, синтезе белков, что обусловлено их сложной структурой, включающей РНК. К настоящему времени описано около 30 основных представителей семейства РНП от А1 до U [3]. Шесть из них (A1, A2, B1, B2, C1 и C2) относят к «основным» белкам, которые являются «мишенями» аутоантител (ААТ) при аутоиммунных ревматических заболеваниях (АРЗ). ААТ к РНП В1, В2 и гетерогенному комплексу А2/В являются наиболее изученными и исторически обозначаются как «антиген RA33» [4]. Продукция АAТ — основное патогенетическое звено ревматоидного артрита (РА), их выявление имеет важное диагностическое значение и входит в современные классификационные критерии, разработанные Американской коллегией ревматологов (ACR) и Европейской антиревматической лигой (EULAR) [5].

ААТ к РНП В1/А2 в сыворотке крови выявлялись приблизительно у 1/3 пациентов с РА, ААТ к RА33 обнаруживаются примерно у 30% больных системной красной волчанкой (СКВ) и другими АРЗ [4]. При РА их диагностическая чувствительность (ДЧ) составляет 31–62,5%, а диагностическая специфичность (ДС) – 83,8–91,2% [6].

Высокая частота данных ААТ при широком круге заболеваний ставит под сомнение современные представления о том, что ААТ к RA33 являются диагностическим маркером РА [7]. Клиническое значение выявления этих ААТ при РА, СКВ и других АРЗ окончательно не изучено, поэтому вопрос об их диагностической значимости в ревматологии остается открытым.

Целью настоящего исследования является оценка диагностической информативности определения ААТ к РНП B1 в когорте пациентов с РА в сравнении с больными различными формами АРЗ, а также с контрольной группой и сопоставление их с клиническими проявлениями заболеваний.

Материал и методы

В исследование были включены 300 пациентов с АРЗ, а также 53 пациента контрольной группы (табл. 1). Диагнозы верифицированы на основе типичных клини- ческих, биохимических, гистологических и серологических данных согласно соответствующим классификационным критериям каждого АРЗ: у 144 пациентов был РА (критерии ACR/EULAR 2010 г. [5]), у 57 – анкилозирующий спондилит (АС), соответствующий Нью-Йоркским классификационным критериям [8], у 44 больных – СКВ (критерии ACR 1997 г. пересмотра [9]), у 40 – системная склеродермия (ССД; критерии ACR 1980 г. [10]) и у 15 – болезнь Шёгрена (БШ; Американско-Европейские классификационные критерии [11]). Контрольную группу составили 53 пациента с бессимптомным атеросклерозом без АРЗ.

Исследование было одобрено комитетом по этике центра ФГБУ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Пробирки с плазмой крови хранились при температуре -20 °C и в дальнейшем использовались для выявления ААТ.

Измерение сосудистой плотности по скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) и индексу аугментации (ИА) выполнялось с помощью аппланационной тонометрии с использованием системы SphygmoCor (At. Cor. Medical Pty. Ltd, Австралия). СРПВ и ИА исследовались в подгруппах больных с поздним РА, АС и в контрольной группе.

ААТ к РНП B1 IgG оценивали в образцах сыворотки крови пациентов и группы сравнения методом иммуно-ферментного анализа (ИФА; Medipan AG, Германия). В качестве антигена использовался рекомбинантный человеческий антиген РНП B1, который был синтезирован в системе продукции белка Е. coli . Расчеты пограничных значений проводились с помощью ROC-анализа и построения ROC-кривых при использовании программной системы Graph.Pad. Prisma 6. Согласно рекомендациям фирмы-производителя верхняя граница нормы (ВГН) соответствует 10 ед/мл. Однако это значение носит предварительный характер в связи с тем, что данная тест-система в настоящее время не является коммерческой.

Ревматоидный фактор (РФ) оценивали латекс-им-мунотурбидиметрическим методом согласно инструкции производителя тест-системы фирмы Roche Diagnostics (Германия). Концентрация РФ >15 МЕ/мл расценивалась как положительный результат теста. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) определялись методом ИФА согласно инструкции завода-изготовителя (Euroimmub AG, Любек, Германия). Результаты выражались в относительных единицах (RU/ml=ед/мл). Положительными считались показатели >5 ед/мл в соответствии с рекомендациями производителя.

Полученные в ходе исследования данные обрабатывались с помощью программы Statistica для Windows (вер-

Таблица 1 Клиническая характеристика исследуемых групп

|

Показатель |

РА |

АС |

СКВ |

ССД |

БШ |

Контроль |

|

Число больных |

144 |

57 |

44 |

40 |

15 |

53 |

|

Пол, мужчины/женщины, n |

35/109 |

38/19 |

3/44 |

2/38 |

0/15 |

15/38 |

|

Возраст, годы, Ме [25-й; 75-й перцентили] |

53 [47,0; 60,0] |

41 [32,0; 51,0] |

38 [26,5; 47,0] |

54 [48,0; 61,0] |

62 [55,0; 67,0] |

50 [46,0; 55,0] |

|

Длительность заболевания, мес, M (min–max) |

23,2 (1,0–252,0) |

108,0 (60,0–150,0) |

71,0 (36,0–162,0) |

72,0 (36,01–120,0) |

60,0 (48,0–132,0) |

– |

|

Концентрация ААТ к РНП B1, ед/мл, Ме [25-й; 75-й перцентили] |

6,47 [3,7; 8,4] |

5,068 [2,4; 4,9] |

7,57 [3,1; 9,5] |

4,7 [1,4; 5,7] |

2,42 [0,84; 3,0] |

2,44 [1,6; 2,8] |

сия 5.5). Использовались непараметрические критерии Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса. Вычислялась медиана [25-й; 75-й перцентили] уровня ААТ к РНП B1. Для оценки взаимосвязи признаков использовался тест корреляции Спирмена. Результат считался достоверным при р<0,05.

Результаты

Максимальная площадь под характеристической кривой (AUC, area under curve) характеризовала ААТ к РНП В1 при РА – 0,8463 [95% доверительный интервал (ДИ) 0,7916–0,9010], несколько меньшая – при ССД: 0,8439 (95% ДИ 0,7571–0,9306). Параметры диагностической информативности ААТ к РНП В1 при других заболеваниях уступали этим двум. АUC ААТ к РНП B1 при АС составила 0,7208 (95% ДИ 0,6252–0,8164), приСКВ– 0,538 (95% ДИ 0,4151–0,6608), при БШ – 0,578 (95% ДИ 0,3774–0,7785; табл. 2). Учитывая, что ложноположительный результат определения ААТ к РНП B1 с наибольшей частотой отмечался при СКВ, был проведен анализ диагностической информативности этого маркера после исключения больных СКВ. Это привело к повышению значения площади АUС до 0,7931 (95% ДИ 0,7399–0,8463).

Определение ААТ к РНП B1 при использовании ВГН 3,3 ед/мл является полезным диагностическим тестом, при котором отношение правдоподобия положительного результата (ОППР) – 5,24, отношение правдоподобия отрицательного результата (ОПОР) – 0,24, ДС – 84,9%. При значениях ВГН 10 ед/мл, соответствующих рекомендациям фирмы-производителя, ДЧ маркера составила всего 15,97%, аДС – 99% при AUC 0,85.

При значениях ВГН 10 ед/мл повышение уровня ААТ к РНП B1 у больных АРЗ выявлялось значительно чаще (n=38; 12,6% случаев), чем в контроле (n=0).

При значениях ВГН 3,3 ед/мл встречаемость ААТ к РНП B1 при АРЗ также была выше, чем в контрольной группе: 70 из 300 (56,6% случаев) и 8 из 53 (15%) соответственно (р<0,001). При РА она составила 78,5% случаев (113 из 144 больных), при АС – 40,3 % (23 из 57), при ССД – 67,5% (27 из 40), при СКВ – 36,4% (16 из 44), при БШ – 13,3% случаев (2 из 15), р<0,01, р=0,020, р<0,01, р>0,05 и р>0,5 соответственно (табл. 3).

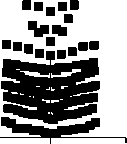

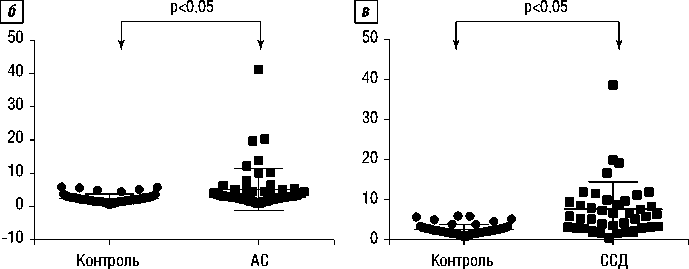

Наиболее высокая концентрация ААТ к РНП B1 была выявлена у пациентов c РА (6,5 [3,7; 8,4] ед/мл) и ССД (7,6 [3,1; 9,5] ед/мл). Концентрация этих ААТ у больных РА была значительно выше, чем при АС, СКВ и БШ: соответственно 5,1 [2,4; 4,9]; 4,7 [1,4; 5,7]; 2,4 [0,84; 3,0] ед/мл (р<0,001). У больных РА и ССД концентрации ААТ к РНП В1 существенно не различались. При сравнении концентраций ААТ к РНП В1 у больных АРЗ и контрольной группы были получены значимые различия для РА, АС и ССД в сравнении с контролем (p<0,05; см. рисунок).

Таблица 2 Диагностические параметры ААТ к РНП B1

|

Показатель |

РА |

АС |

СКВ |

ССД |

БШ |

АРЗ |

|

Число больных |

144 |

57 |

44 |

40 |

15 |

300 |

|

ВГН (ед/мл) |

3,346 10 |

2,71 |

5,85 |

3,01 |

1,4 |

2,96 |

|

AUC (95% ДИ) |

0,846 0,85 |

0,721 |

0,538 |

0,844 |

0,578 |

0,756 |

|

(0,792–0,901) (0,791–0,902) |

(0,625–0,816) |

(0,415–0,661) |

(0,757–0,931) |

(0,377–0,779) |

(0,702–0,81) |

|

|

ДЧ, % |

78,5 15,97 |

72 |

98 |

81 |

85 |

81 |

|

ДС, % |

84,9 99 |

68 |

25 |

77 |

47 |

68 |

|

ОППР |

5,24 5,19 |

2,27 |

1,31 |

3,61 |

1,59 |

2,53 |

|

ОПОР |

0,24 0,84 |

0,41 |

0,07 |

0,24 |

0,32 |

0,28 |

а

Контроль

РА

Концентрация ААТ к РНП B1 (ед/мл) при РА (а) , АС (б) , ССД (в) в сравнении с контролем

По данным расчетов, 104 из 144 (72,2%) больных РА были позитивны по РФ и 89 из 144 (61,8%) – по АЦЦП (табл. 4). Уровень ААТ к РНП B1 не коррелировал с концентрацией РФ и АЦЦП (табл. 5). У пациентов, серонегативных по РФ и АЦЦП, частота выявления ААТ к РНП B1 составила 15,4% случаев. Частота выявления ААТ к РНП B1 у больных, позитивных и негативных по РФ и АЦЦП, достоверно не различались.

Выявлена отрицательная взаимосвязь содержания ААТ с длительностью заболевания, что характеризует ААТ к РНП B1 как маркер раннего РА. При раннем РА (длительность заболевания <6 мес) ААТ к РНП B1 выявлялись

Корреляция уровня ААТ к РНП B1 с клиническими и лабораторными параметрами при ССД

Таблица 4 Встречаемость ААТ к РНП B1 у 144 пациентов с РА (%)

|

РФ |

АЦЦП |

РФ/АЦЦП |

РФ или АЦЦП |

||

|

+– |

+– |

+– |

+ |

||

|

72,2 27,8 |

61,8 |

38,2 |

53,5 |

18 |

28,5 |

|

15,4 15 |

14,6 |

14,5 |

15,6 |

15,4 |

17 |

Примечание. Данные рассчитывались при ВГН уровня ААТ к РНП B1 3,3 ед/мл.

Таблица 5 Корреляция уровня ААТ к РНП B1 с клиническими и лабораторными параметрами при РА

|

Показатели |

Коэффициет корреляции Спирмена (r) |

р |

|

Возраст |

0,136 |

0,17 |

|

Длительность заболевания |

-0,273 |

0,00007 |

|

СОЭ |

0,232 |

0,006 |

|

СРБ |

0,317 |

0,0002 |

|

DAS28 |

0,28 |

0,0006 |

|

Курение |

-0,059 |

0,589 |

|

АЦЦП |

0,126 |

0,133 |

|

IgM РФ |

0,09 |

0,283 |

|

Наличие эрозий* |

-0,343 |

0,001 |

Примечание. Группу контроля составили 53 донора. * – показатель оценивался в группе из 87 пациентов.

Таблица 6

Концентрация ААТ к РНП B1 коррелировала с уровнем С-реактивного белка (СРБ), СОЭ и индексом DAS28. Выявлена отрицательная взаимосвязь с эрозивными изменениями, что характеризует ААТ к RA33 как маркер более мягкого течения заболевания (см. табл. 5).

В отличие от РА, при ССД не было выявлено взаимосвязи уровня ААТ к РНП B1 с уровнем СРБ, СОЭ и длительностью заболевания, но отмечена корреляция с возрастом пациентов (табл. 6). Содержание ААТ к РНП B1 коррелировало с СРПВ (r=0,39; р=0,004), ИА (r=0,35; р=0,009), а также с наличием артериальной гипертензии (r=0,33; p=0,009), дигитальных эрозий и эзофагита (r=-0,34, р=0,007 и r=-0,31; р=0,016 соответственно).

Обсуждение

ААТ к РНП встречаются при многих АРЗ. В настоящее время вопрос о потенциальной диагностической значимости ААТ к комплексу RAЗЗ, состоящему из РНП A2 и альтернативных вариантов сплайсинга белков РНП B1 и РНП В2, вызывает интерес у ревматологов.

Мы изучали встречаемость ААТ к РНП B1 в крови у 300 пациентов с АРЗ и у 53 пациентов из контрольной группы, которую составили пациенты с бессимптомным атеросклерозом без АРЗ. При использовании ВГН 10 ед/мл повышение уровня ААТ к РНП B1 при РА было выявлено в 15,3% случаев, при ССД – у 20% больных, что совпадает с данными иных зарубежных исследований. При АС, СКВ и БШ частота ААТ к РНП была ниже (0,5; 4,5 и 6,6% случаев соответственно). Полученные нами данные сравнимы с результатами работы бельгийских исследователей, в которой ААТ к РНП B1 (RA33) при РА были выявлены у 17%, при СКВ – у 11%, при ССД – у 16%, при полимиозите – у 11%, при дерматомиозите – у 35%, при БШ – у 50%. В контрольной группе, которую составили 53 пациента с бессимптомным атеросклерозом без АРЗ и 106 больных с синдромом хронической усталости, данные ААТ были обнаружены лишь в 2,8% случаев [12]. Южнокорейские исследователи при болезни Бехчета обнаружили ААТ к комплексу RA33 у 25 из 30 (83%), при СКВ – у 4 из 30 (13%), при РА – у 8 из 30 (27%), при болезни Такаясу – у 9 из 30 больных, что составило 30% от общего числа обследуемых [13].

Мы обнаружили корреляцию уровня ААТ к РНП B1 с плотностью артериальной стенки у больных ССД. Этот факт требует дальнейших проверок в больших когортах. В последних группах пациентов с ССД установлена взаимосвязь артериальной гипертензии с плотностью артериальных стенок, а также особенностями жесткости артериальных стенок у больных ССД.

Выводы

Таким образом, ААТ к РНП B1 выявляются у пациентов с АРЗ значительно чаще, чем в контроле: 170 из 300 (56,6% случаев) и 8 из 53 (13%) соответственно. Их встречаемость особенно высока при РА (78,5% случаев) и ССД (67,5% случаев).

При ССД частота ААТ к РНП B1 коррелирует с плотностью артериальной стенки, а также с возникновением эзофагита и дигитальных эрозий. Это позволяет предполо-

жить, что ААТ к РНП B1 имеют определенный патогенетический потенциал. ДЧ маркера при РА составила 78,5%, аДС – 84,9%, ОППР – 5,24, ОПОР – 0,24. У больных РА, серонегативных по РФ и АЦЦП, частота обнаружения ААТ к РНП B1 составила 15,4% случаев.

Выявлена взаимосвязь уровня ААТ к РНП B1 с показателями острофазовой активности РА, такими как СОЭ и СРБ, однако не установлено корреляционных взаимосвязей с эрозивными изменениями, что позволяет нам сделать вывод о том, что ААТ к РНП B1 не являются достоверными маркерами тяжелого прогрессирующего РА.

При ВГН 3,3 ед/мл ААТ к РНП B1 являются полезным лабораторным маркером, но имеют ограниченную ценность в диагностике РА. Определение ААТ к РНП B1 может использоваться только в качестве до- полнительного диагностического теста. Большие проспективные исследования в дальнейшем оправданны для уточнения клинической и патогенетической значимости этих ААТ.

Прозрачность исследования

Германия, разработчик проф. Dirk Roggenbuck. Целевая субсидия спонсора (компания IMTEC-HUMAN Gmb, а также Medipan GMBH). Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Все авторы принимали участие в разработке концепции и плана исследования и в написании рукописи. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами. Авторы не получали гонорар за статью.

Список литературы Антитела к гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину В1 (RA33) при ревматоидном артрите и системной склеродермии

- Krecic AM, Swanson MS. HnRNP complexes: composition, structure, and function. Curr Opin Cell Biol. 1999; 11(3): 363-71 DOI: 10.1016/S0955-0674(99)80051-9

- Swanson MS. Functions of nuclear pre-mRNA/mRNA binding proteins. In: Lamond AI, editor. Pre-mRNA Processing. Berlin, Heidelberg: Landes Co Springer Verlag; 1995. P. 17-33.

- Maslyanskiy AL, Olinek PA, Lapin SV, et al. Anti-hnRNP B1 (RA33) autoantibodies are associated with the clinical phenotype in russian patients with rheumatoid arthritis and systemic sclerosis. J Immunol. 2014; 2014: Article ID 51659 DOI: 10.1155/2014/516593

- Олейник ПА, Маслянский АЛ, Лапин СВ и др. Антитела к HnRNP (RA33) у больных с ревматоидный артритом. Медицинский академический журнал. 2014; 14(3): 59-66

- Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology. European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis. 2011; 69: 1580-8 DOI: 10.1136/ard.2010.138461

- Meyer O, Tauxe F, Fabregas D, et al. Anti-RA33 antinuclear antibody in rheumatoid arthritis and mixed connective tissue disease: comparison with antikeratin and antiperinuclear antibodies. Clin Exp Rheumatol. 1993; 11: 473-8.

- Лапин СВ, Маслянский АЛ. Лабораторная диагностика ревматоидного артрита. Новые перспективы. Клинико-лабораторный консилиум. 2009; 1(26): 69-74

- Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum. 1984 Apr; 27(4): 361 DOI: 10.1002/art.1780270401

- American College of Rheumatology Guidelines for Screening, Treatment, and Management of Lupus Nephritis. Arthritis Care Res. 2012 Jun; 64(6): 797-808 DOI: 10.1002/acr.21664

- Masi AT, Rodnan GP, Medsger TA, et al. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis (scleroderma). Arthritis Rheum. 1980; 23: 581-90 DOI: 10.1002/art.1780230510

- Васильев ВИ, Симонова МВ, Сафонова ТН. Критерии диагноза болезни и синдрома Шегрена. В кн.: Насонова ВА, Бунчук НВ, редакторы. Избранные лекции по клинической ревматологии. Москва: Медицина; 2001. С. 112-132

- Лапин СВ, Тотолян АА. Иммунологическая лабораторная диагностика аутоимунных заболеваний. Санкт-Петербург: Человек; 2010. 272 с

- Sung Bin Cho, Keun Jae Ahn, Do Hee Kim, et al. Identification of HnRNP-A2/B1 as a Target Antigen of Anti-Endothelial Cell IgA Antibody in Behchet's Disease. J Invest Dermatol. 2012; 132: 601-8 DOI: 10.1038/jid.2011.397