Антропогенная динамика сообществ планктонных водорослей и цианопрокариот Павловского водохранилища

Автор: Полева Александра Олеговна, Шкундина Фаина Борисовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Нами применены некоторые подходы эколого-флористической классификации для выявления индикаторных видов, используемых в дальнейшем для оценки экологических условий в Павловском водохранилище (Республика Башкортостан).

Водоросли, цианопрокариоты, автотрофный планктон, водохранилище, эколого-флористическая классификация, индикаторные виды

Короткий адрес: https://sciup.org/148200822

IDR: 148200822 | УДК: 576.2:

Текст научной статьи Антропогенная динамика сообществ планктонных водорослей и цианопрокариот Павловского водохранилища

Для оценки экологического состояния растительных сообществ может быть использован метод классификации Браун-Бланке, который основывается на группировке сообществ в соответствии с подобием флористического состава [8].

Водная среда имеет бóльшую однородность, чем наземные экотопы, и автотрофный планктон обладает повышенной подвижностью, что значительно выравнивает флористический состав сообществ [3]. В связи с этим, вместо комбинации диагностических видов в качестве диагностических признаков используются стабильные во времени и ярко выраженные физиономические доминанты водных сообществ [4]. Эта методика была использована О.Н. Никитиной [6] для выявления групп индикаторных видов автотрофного бентоса в водоёмах города Стерлитамака. Для классификации фитопланктона эта методика почти не использовалась.

Целью нашего исследования явилось использование некоторых подходов эколого-флористической классификации для выявления индика торных видов, и спользуемых в дальнейшем для оценки экологических условий в Павловском водохранилище.

Исследуемый водный объект расположен на р. Уфа в пределах Уфимского плато Южного Урала. Химический состав Павловского водохранилища на всем его протяжении (от с. Муллакаево до пос. Павловка) исключительно однороден и характеризуется сульфатно-гидрокарбонатным составом [1]. Минерализация воды в верховье водохранилища (с. Муллакаево), где начинается подпор на р. Уфе, составляет 0,41 г/дм3. Вниз по течению минерализация воды постепенно снижается, и у плотины (пос. Павловка) она не превышает 0,21–0,26 г/дм3, то есть происходит двукратное разбавление. В пределах наиболее глубокой части водохранилища минерализация в течение года меняется незначительно: 0,21 г/дм3 весной и 0,36 г/дм3 зимой. В весеннее

время в заливах крупных (Уфа, Юрюзань) и устьях небольших рек минерализация снижается до 0,11– 0,13 г/дм3 при неизменном химическом составе, остается постоянной и рН (7,65–7,90).

В долине р. Уфы ниже Павловского водохранилища расположены крупные водозаборы централизованного водоснабжения г. Уфы и других населенных пунктов. Водный объект испытывает мощное техногенное воздействие промышленных, сельскохозяйственных предприятий и лесопромышленного комплекса Челябинской, Свердловской областей и Башкортостана. Кроме того, Павловское водохранилище является крупным рекреационным узлом. Это особенно остро ставит проблему контроля над состоянием экосистемы водоема и выявление групп индикаторных видов фитопланктона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для работы послужили пробы водорослей, отобранные в 2003, 2008, 2009 гг. в разных створах по всей акватории водохранилища и в разные сезоны года. Методика сбора и обработки материала соответствовала общепринятым подходам в изучении водорослей [2]. Отбор проб осуществляли батометром Руттнера. Пробы отбирались на глубине 1,0 м. Пробы объемом 0,5 л фиксировали 40 % раствором формальдегида и концентрировали общепринятым осадочным способом с последующим отцеживанием до 50 мл [2]. Количественные пробы просчитывали в камере Нажотта объемом 0,01 см3 с использованием светового микроскопа (МБИ-3).

Биомассу фитопланктона определяли расчетнообъемным методом. При выделении групп и сообществ автотрофного планктона, с использованием некоторых методических подходов экологофлористической классификации, были составлены сводные таблицы видового состава. Эти таблицы были упорядочены в результате перемещения строк-видов. Получена матрица, состоящая из сквозных и диагностических видов. Эта матрица была описана при анализе эколого-географических характеристик видов и выявлении индикаторных видов.

Выполнен анализ ассоциированности видов и их связи с факторами водной среды с использованием подходов флористической классификации [8, 7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

За период исследования 2003-2009 гг. нами выявлено 153 вида и внутривидовых таксона водорослей и цианопрокариот из 90 родов, 47 семейств, 24 порядков, 10 классов и 7 отделов.

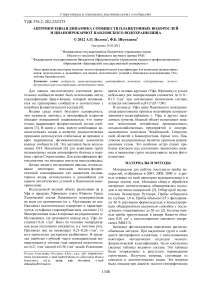

Результаты обработки списков автотрофного планктона Павловского водохранилища с использованием некоторых методических подходов эколого-флористической классификации показаны в таблице.

В ходе обработки исследований были выделены 2 группы автотрофного планктона.

1 группа. Сквозные виды, распространенные по всей территории водохранилища. Это виды Chlor-ella vulgaris Beijer и Microcystis pulverea (Wood) Fotri emend. Elenk. , имеющие широкое распространение. Chlorella vulgaris – обычный представитель, обитающий в сточных водах, для этой водоросли характерна высокая степень сапробности (α-мезосапробионт с индексом сапробности 3,0), оли-гогалолоб-галофил. Microcystis pulverea – планктонно-бентосный и почвенный вид, олиго-бетамезосапробионт (с индексом сапробности 1,4), олигогалоб-индефферент. Оба этих вида по географическому распространению космополиты.

Таблица . Сокращенная дифференцирующая таблица сообществ и вариантов автотрофного планктона

|

Створы, ^^^^«Пробы Сквозные виды — |

Магинск |

Караидель |

Атамановка |

Верхний бьеф |

Устье р. Юрюзань |

||||||||||||||

|

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Microcystis pulverea |

3000 |

2520 |

4440 |

4680 |

4320 |

2880 |

1440 |

3960 |

1200 |

120 |

360 |

240 |

1320 |

1680 |

1440 |

720 |

360 |

120 |

|

|

Chlorella vulgaris |

156 |

90 |

42 |

120 |

168 |

270 |

198 |

498 |

72 |

72 |

120 |

96 |

42 |

54 |

18 |

90 |

126 |

24 |

12 |

|

Диагностические виды c4OQmeCTBB ^cenedesntus quudntinudtbXynetlrd aens |

|||||||||||||||||||

|

Sect i edc. st»i a qttadt ica adt r |

192 |

456 |

216 |

3 00 |

252 |

504 |

324 |

726 |

12 |

12 |

24 |

||||||||

|

I \ттагшт asphavroxporum |

30 |

24 |

18 |

18 |

30 |

66 |

М |

102 |

IS |

6 |

|||||||||

|

Mnvdra aeux |

288 |

414 |

234 |

174 |

174 |

ззо |

432 |

708 |

6 |

24 |

|||||||||

|

TetraehlfiFeUa nhernqns |

105 |

168 |

72 |

84 |

120 |

144 |

180 |

276 |

12 |

24 |

|||||||||

|

Лндгнвстнчсскне виды вариант* llimdir |

,*»ц iUwr^enx- AultiCiixrittigrdttHhitq |

||||||||||||||||||

|

Dmobrynn divergent |

255 |

612 |

54 |

18 |

54 |

6 |

72 |

]2 |

|||||||||||

|

A^lacnseira gramdata |

234 |

510 |

324 |

36 |

114 |

54 |

138 |

234 |

|||||||||||

|

Phocas agitis |

12 |

6 |

6 |

6 |

6 |

||||||||||||||

|

^>1ныгосукЦ$ «tavticri |

60 |

78 |

Я |

66 |

6 |

144 |

|||||||||||||

|

Дштнигти чсекпг виды наршими Petfia'.lrHin tclrux-PUcmrs) |

>h«cri«™ unutwainm |

||||||||||||||||||

|

toeiy-fisp^riHm fltifwahim |

384 |

768 |

1212 |

174 |

|||||||||||||||

|

А н^л^усА^стм.* tmgH siws |

6 |

78 |

24 |

120 |

6 |

||||||||||||||

|

Pctfi№trttm tctriis |

24 |

192 |

48 |

288 |

|||||||||||||||

|

Nh^chiu aefctifaris |

42 |

216 |

330 |

6 |

12 |

6 |

|||||||||||||

|

Pcdkistrttm boryamtrn |

96 |

96 |

96 |

||||||||||||||||

|

ЛпагнастичеЕкпг виды сиаиикствя Phacns р!снпнмх1ех- Anuhacnn cirrinnfn |

|||||||||||||||||||

|

АнаЬаека circioabs |

36 |

906 |

54 |

1296 |

252 |

168 |

564 |

||||||||||||

|

Phac» v pfenronectoS |

6 |

30 |

6 |

144 |

42 |

6 |

18 |

12 |

|||||||||||

|

Schroctferkt wfrgtira |

6 |

18 |

36 |

12 |

30 |

6 |

6 |

6 |

|||||||||||

|

Диагностические вилы Еообшсст

ня

|

|||||||||||||||||||

|

GtwAorhaerta йк*5»тг |

102 |

444 |

576 |

1032 |

882 |

48 |

144 |

2502 |

4440 |

3936 |

3648 |

96 |

|||||||

|

Л^МсАУС^СИ" ckstgetiUS |

30 |

180 |

1110 |

570 |

60 |

150 |

270 |

330 |

366 |

438 |

|||||||||

|

ДнАгиМтический вид МОбшНчтй Fragtiarw Cttpudttrt |

|||||||||||||||||||

|

Fragdorta oapupina |

690 |

234 |

36 |

73 |

102 |

672 |

192 |

174 18 |

5« |

330 |

180 |

||||||||

|

Биокесса 07м') |

11,04 |

1М1 |

MS |

0,47 |

МО |

||||||||||||||

|

JOHJ 1рГ1фНЙГ1к |

BblCO KO?R трофнлп |

Вы<уко^а i рпфнаи |

М^литрифнач |

O,1 HIBI рйфнач |

Метатрофная |

||||||||||||||

Примечание. Показатели численности приведены по количеству клеток в пробе

Во вторую группу вошли виды, характерные для разных створов водохранилища, из них Fragilaria capucina Desm . встречается на всех створах, но не во всех пробах.

Для этой группы характерны представители отдела Chlorophyta. Многочисленны были водоросли рода Scenedesmus: S. quadricauda (Turp.) Breb., S. arcuatus Lemm., S. bijugatus (Turp.)Kütz. Первый из них относится к бетамезосапробионтам (индекс сапробности – 2,0), два других олиго-альфа-мезасапробионты (индекс сапробности – 1,8). Все эти виды планктонные, по галобности олигогало-бы-индифференты. Кроме этого распространенны- ми были виды Coelastrum microporum Näg. in A. Br., Tetrachlorella alternans (G. M. Smith) Korsch., Cosmarium asphaerosporum Nordst. Из других отделов к этой группе относились Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Hollerb., Synedra acus Kütz..

В ходе анализа нами были выделены 4 сообщества (фитоценона) автотрофного планктона с двумя вариантами одного из них.

Сообщество с диагностическими видами Scenedesmus quadricauda-Synedra acus характерно для двух створов Магинск и Караидель (9 видов). Сообщество диагностируется видами рода Scenedesmus: Scenedesmus quadricauda – β- мезосапробионт, Scenedesmus arcuatus и Scenedesmus bijugatus – олиго-α-мезосапробионты, Synedra acus – β-мезосапробионт.

Вариант этого сообщества для створа Караидель с диагностическими видами Pediastrum tetras-Dictyosphaerium anomalum (12 видов). На этом створе группируются, в основном, хлорококковые водоросли и цианопрокариоты, причем Microcystis aеruginosa (Kütz.) Kütz . обычно вызывает «цветение» в равнинных водохранилищах. Этот комплекс развивается при повышенном содержании железа и нефтепродуктов по сравнению с Верхним бьефом. В период исследования наблюдалось превышение ПДКр.х. по железу, общему фосфору, меди, фенолам, нефтепродуктам.

Вариант сообщества Dinobryon divergens-Aulacoseira granulata (8 видов) для створа Магинск характеризует речные воды Восточноевропейского типа в вегетационный период (Шкундина, 1993). Такое доминирование речных видов объясняется впадением р. Бердяшки, вода которой разбавляет воды водохранилища.

Сообщество Phacus pleuronectes- Anabaena circinalis характерно для створа Атамановка. В него вошли 6 видов водорослей, это виды Anabaena circinalis (Kütz.) Hansg. , Aphanizomenon flos-aguae, Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj. , Schroederia setigera (Schröd.) Lemm. , Planktosphaeria gelatinosa G. M. Smith , Chlorococcum ellipsoideum Deason & Bold . Начиная с этого створа, диагностическими видами являются хлорококковые, эвгленовые и цианопрокариоты. Интенсивное развитие цианопрокариот характерно и для других водохранилищ, представители родов Aphanizomenon и Anabaena могут вызывать «цветение» воды. Phacus pleuronectes – β-α-мезосапроб, космополит. Таким образом, состав видов показывает возрастание застойных явлений и увеличение содержания растворенных органических веществ. Вид Anabaena circinalis является дифференцирующим для створов Караидель и Атамановка.

Сообщество Gomphosphaeria lacustris- Synecho-coccus elongatus было выявлено на створе Верхний бьеф. На этом створе происходит уменьшение содержания железа и увеличение концентрации меди. Выявление только двух индикаторных видов может быть связано с тем, что медь является альгицидом. Эти виды оказываются устойчивыми к повышению концентрации ионов меди. На Верхнем бьефе в 2009 г. вид Gomphosphaeria lacustris Chod. полностью отсутствовал, причем концентрация ионов меди была в пределах ПДК.

Диагностическим видом сообщества в устье р. Юрюзань являлась Fragilaria capucina. Группа характерных видов в этом створе не выделяется, исключая Fragilaria capucina , которая встречается в верховьях Павловского водохранилища. Это оли-госапроб, космополит, индифферент, обычно доминирующий в реках.

Исследования показали, что существует связь между выделенными сообществами индикаторных видов и биомассой автотрофного планктона, характеризующей разные уровни эвтрофирования на разных створах водохранилища. Сообщество Scenedesmus quadricauda-Synedra acus характеризует высокоэвтрофные условия в акватории водохранилища, сообщества Phacus pleuronectes-Anabaena circinalis и диагностический вид Fragilaria capucina – мезотрофные, а сообщество Gomphosphaeria lacustris- Synechococcus elongates – олиготрофные условия в водоеме.

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Для экосистемы Павловского водохранилища выделено 2 группы автотрофного планктона: 1 группа – сквозные виды, распространенные по всей территории водохранилища – Chlorella vulgaris и Microcystis pulverea, 2 группа – виды, характерные для разных створов.

-

2. Дифференцированы 4 сообщества автотрофного планктона с двумя вариантами одного из них. Состав сообществ отражает изменения гидрологического и гидрохимического режимов водохранилища, а также степень его эвтрофирования на разных створах.

-

3. Сообщество Scenedesmus quadricauda-Synedra acus (9 видов) включает виды, характерные для створов Магинск и Караидель. Внутри сообщества выделены 2 варианта: Dinobryon divergens-Aulacoseira granulata (8 видов) – для створа Магинск, Pediastrum tetras-Dictyospaerium anomalum (12 видов) – для створа Караидель. Сообщество Phacus pleuronectes-Anabaena circinalis (6 видов) характерно для створа Атамановка, Gom-phospaeria lacustris-Synechococcus elongates (2 вида) – на створе Верхний бьеф. Группа характерных видов в устье р. Юрюзань не выделяется, исключая Fragilaria capucina .

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам кафедры экологии Башкирского государственного университета д.б.н., профессору Б.М. Миркину и д.б.н., доценту, С.М. Ямалову и заведующему кафедрой ботаники Башкирского государственного университета, д.б.н., профессору А.Р. Ишбирдину за научные консультации и творческую помощь в процессе обработки материалов и подготовке статьи к печати.

Список литературы Антропогенная динамика сообществ планктонных водорослей и цианопрокариот Павловского водохранилища

- Абдрахманов Р.Ф. Особенности формирования химического состава воды Павловского водохранилища//Гидрохимические материалы. 1994. Т.111. С. 139-150.

- Водоросли. Справочник/С.П. Вассер, Н.В. Кондратьева, Н.П. Масюк, и др. Киев, 1989. 608 с.

- Дубына Д.В. Классификация свободноплавающей растительности в водоемах Украины//Укр. ботан. журн. 1986. Т.43, №5. С.1-15

- Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Принципы классификации высшей водной растительности//Гидробиологический журнал. 1989. Т.25, №2, С. 8-18.

- Миркин Б.М., Мартыненко В.Б., Наумова Л.Г. Значение классификации растительности для современной экологии//Журнал общей биологии. Т. 65, № 2, 2004. С. 167-177

- Никитина О.А. Состав автотрофного бентоса как биологический индикатор состояния водотоков г. Стерлитамака: Автореф. дис. канд. биол. наук Уфа, 2008. 16 с.

- Шкундина Ф.Б. Фитопланктон рек СНГ. Уфа, 1993. 219 с.

- Westhoff V., Мaarel E. van der. The Braun-Blanquet approach//Classification of plant communities/Ed. R.H. Whittaker. The Haque. 1978. P.287-399.