Антропогенная динамика высокогорных лугов Центрального Кавказа

Автор: Цепкова Н.Л.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения пространственной структуры и функциональных особенностей горно-луговой экосистемы в верховьях реки Черек-Балкарский с помощью приемов информационно- го анализа. Сравнение информационных моделей, построенных для слабо и сильно нарушенных паст- бищным воздействием высокогорных лугов Центрального Кавказа, показало, что количество каналов передачи информации и информационных узлов сокращается от слабо нарушенных лугов к дигресси- оным. Роль информационных узлов в эталонной экосистеме (слабо нарушенные луга) играют проек- тивное покрытие травостоя, флористическое и фитоценотическое разнообразие, а в сильно нарушен- ной (дигрессионные луга) функции информационных узлов переходят к запасу зеленой надземной фитомассы в сыром и воздушно-сухом состояниях. Неумеренный выпас приводит не только к «расша- тыванию» структуры горно-луговой экосистемы, но и ее антропогенной трансформации.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198042

IDR: 148198042 | УДК: 581.524.34

Текст научной статьи Антропогенная динамика высокогорных лугов Центрального Кавказа

Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН, г. Нальчик

Представлены результаты изучения пространственной структуры и функциональных особенностей горно-луговой экосистемы в верховьях реки Черек-Балкарский с помощью приемов информационного анализа. Сравнение информационных моделей, построенных для слабо и сильно нарушенных пастбищным воздействием высокогорных лугов Центрального Кавказа, показало, что количество каналов передачи информации и информационных узлов сокращается от слабо нарушенных лугов к дигресси-оным. Роль информационных узлов в эталонной экосистеме (слабо нарушенные луга) играют проективное покрытие травостоя, флористическое и фитоценотическое разнообразие, а в сильно нарушенной (дигрессионные луга) функции информационных узлов переходят к запасу зеленой надземной фитомассы в сыром и воздушно-сухом состояниях. Неумеренный выпас приводит не только к «расшатыванию» структуры горно-луговой экосистемы, но и ее антропогенной трансформации.

Высокогорные экосистемы Центрального Кавказа издавна являлись объектом антропогенного воздействия. Во второй половине третьего – начале второго тысячелетия до нашей эры сложилось кошевое, или отгонное скотоводство; разрабатывались рудные месторождения [14]. Заселение высокогорных районов сопровождалось развитием плужного земледелия с сооружением искусственных террас [6, 10], рубкой леса. Отмечается, что антропогенно-террасовые комплексы различного возраста и типа развиты на Кавказе практически повсеместно [5].

Несомненно, многовековая история освоения природных ресурсов высокогорных экосистем заметно повлияла на их современный облик: на месте сведенных лесов возникали вторичные луга, которые также вовлекались в хозяйственное использование. Вместе с тем «экофильные» черты отношения к природе, свойственные архаичной культуре горных районов, способствовали сохранению ресурсов [17]. Даже террасовые комплексы, создание которых можно расценивать как стрессовое вмешательство в естественную экосистему, приводящее к изменению ее структуры и функций, выступали как стабилизирующий фактор, закрепляя малые водотоки, оползневые участки, замедляя процессы ли- нейной эрозии [5].

Двадцатый век охарактеризовался нарушением сложившегося ранее равновесия между натуральным хозяйством и природной средой. Современное природопользование привело в одних случаях к выраженным дигрес-сионным явлениям (выпас скота, рекреация), в других – к возникновению неоландшафтов (горно-рудное производство). Поэтому изучение закономерностей динамики высокогорных лугов при антропогенном воздействии, оценка их состояния, разработка приемов природоохранных мероприятий и урегулирования нагрузок, которые должны способствовать улучшению структуры и сохранению биоразнообразия остаются актуальными.

Наши исследования охватили горно-луговые экосистемы подверженные пастбищному воздействию как одному из традиционных и распространенных направлений высокогорного природопользования на Центральном Кавказе: верховья рек Баксан, Адыл-су, Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский, урочище Пуриат.

Для оценки состояния пастбищной экосистемы в верховьях долины р. Черек-Балкарс-кий был привлечен аппарат информационного анализа [3, 16]. Его преимущества заключаются в возможности выявления про- странственной организации и устойчивости экосистемы на основе анализа межкомпонентных, т.е. вертикальных связей (каналов передачи информации) и узлов передачи информации; в возможности использовать не только количественные, но и качественные признаки компонентов [11, 12]. Создание и анализ информационных моделей при изучении пастбищных экосистем Центрального Кавказа использовали Э.Г. Коломыц [11], Л.М. Гольдберг [8], А.В. Хорошев [19], И.А. Авессало-мова, М.Н. Петрушина, А.В. Хорошев с соавторами [1].

Ландшафтно-экологическая съемка осуществлена на трех полигонах, условно названных «Луг-1», «Луг-2» и «Луг-3», расположенных на южном склоне горы Гюльчи в верховьях долины крутизной 15-300 в пределах абсолютных высот 2000-2500 м.

Выбор полигонов проведен в соответствии с методом пространственных аналогов, когда один из них представляет естественную экосистему, относительно не нарушенную хозяйственной деятельностью (эталонный полигон, т.е. контроль), другой (или другие) – экосистему, находящуюся под антропогенным прессом. При этом они должны быть сравнимы между собой в отношении орографических и биоклиматических условий, принадлежать к бассейнам водотоков одного порядка [11, 13].

В качестве эталона принят «Луг-1», так как его основу составляют малонарушенные сообщества разнотравно-пестроовсяницевого луга. Широкое распространение пестроовся-ницевых лугов на Кавказе, их реликтовый характер [9, 21, 22], а также этапы зарастания разновозрастных морен [7], приводящие к формированию пестроовсяницевых сообществ, дают основание считать эти луга коренными и принимать их в качестве эталона. Пестроовсяничники устойчивы к вытаптыванию и поеданию. Однако при чрезмерном выпасе происходит их разрежение, снижается проективное покрытие пестрой овсяницы, и, в конце концов, она полностью или частично выпадает из травостоя [4, 22]. На высокогорных пастбищах с интенсивной пастьбой мы нередко встречали единичные уг- нетенные экземпляры этого злака с разбитой дерниной.

«Луг-2» и «Луг-3» заложены на летних пастбищах для овец, коз и молодняка крупного рогатого скота. «Луг-3» подвержен более интенсивному воздействию, так как из трех полигонов он расположен наиболее близко к месту стоянки скота.

Сбор эмпирической информации проведен на 50 площадках полигонов по признакам геоморфологического, почвенного и растительного блоков (компонентов).

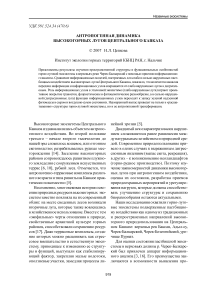

При анализе межкомпонентных отношений нас в первую очередь интересовала растительность как наиболее чувствительный индикатор пастбищного воздействия. Анализ проводился по удельным значениям информационной меры Т(У,Х) связей признаков растительного блока, как между собой, так и с признаками других блоков в пределах каждого полигона. Информационная мера выражается в двоичных единицах (битах). Значения Т(У,Х) легли в основу построения информационных моделей локальных экосистем «Луг-1», «Луг-2», «Луг-3» (рис. 1-3). При их построении были приняты следующие градации силы связей между признаками: 0,650,69 биты – связи слабые; 0,70-0,84 биты – средней силы; 0,85 биты и выше – сильные связи.

При выборе признаков (перечень признаков в подрисуночных подписях) некоторые оказались недостаточно информативными и поэтому не вошли в модели структурных связей. Среди них: абсолютная высота и экспозиция склона – геоморфологические признаки исключительно важные в масштабе региональных и крупных локальных экосистем [11], но перешедшие в разряд физико-географического фона на иерархическом уровне рассматриваемых нами природных комплексов ранга микроландшафтов.

Блоки в моделях располагались с учетом принципа иерархии признаков по характерным временам [18]. Поэтому первый верхний ряд занимают сравнительно медленно изменяющиеся признаки геоморфологического блока. Ниже располагаются признаки, характеризующие вертикальный почвенный про-

Рис. 1. Информационная модель структуры относительного не нарушенного выпасом субальпийского луга (полигон «Луг-1»). Признаки блоков экосистемы: а -геоморфологический; б - почвенный; в - геоботанический; Информационные меры связи (в битах): г - 0,85 и выше; д - 0,700-0,849; е - 0,650-0,699; Природные признаки: 1 -крутизна склона; 2 - форма микрорельефа; 3 - выходы коренных пород; 4 -микротеррасированность склона; 5 - общее проективное покрытие травостоя; 6 -флористическое разнообразие; 7 - фитоценотнческое разнообразие; 8 - зеленая сырая фитомасса; 9 - зеленая сухая фитомасса; 10 - детрит сырой; 11 - детрит сухой; 12 -структура почвенного горизонта А; 13 - структура горизонта В; 14 - мощность горизонта А;

15 - мощность гумусового профиля (А+В); 16 - влажность почвы в слое 20-30 см; 17 -температура почвы на глубине 30 см; 18 - рН горизонта А; 19 - рН горизонта В; 20 -содержание гумуса в горизонте А; 21 - то же в горизонте В

филь. Признаки этих двух рядов мы рассматриваем как эдификаторы экосистемы. Следующий ряд составляют признаки растительного блока, являющиеся по отношению к признакам верхних рядов индуцируемыми. Ниже размещены наиболее быстро изменяющиеся признаки – температура почвенного слоя на глубине 30 см, влажность слоя на глубине 230 см, рН почвенного раствора.

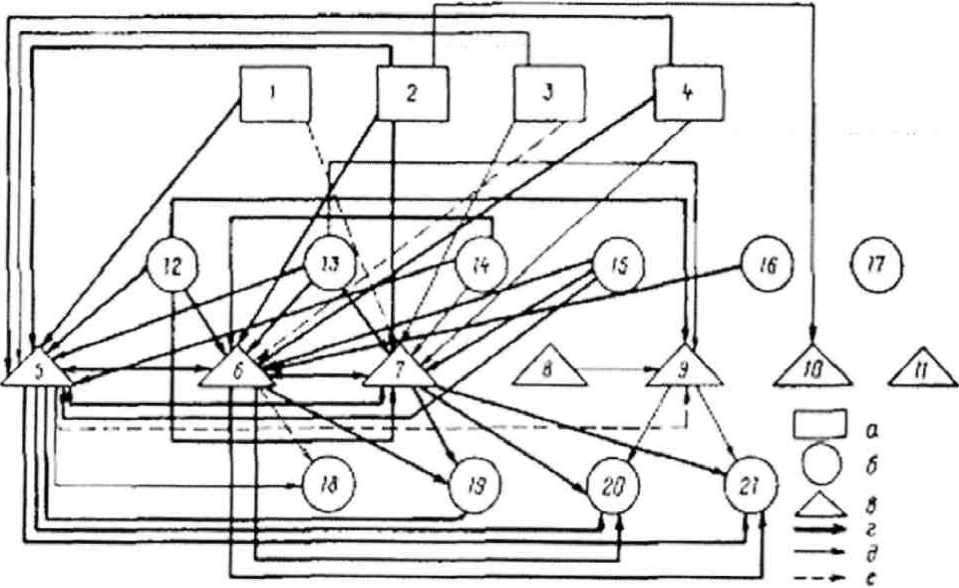

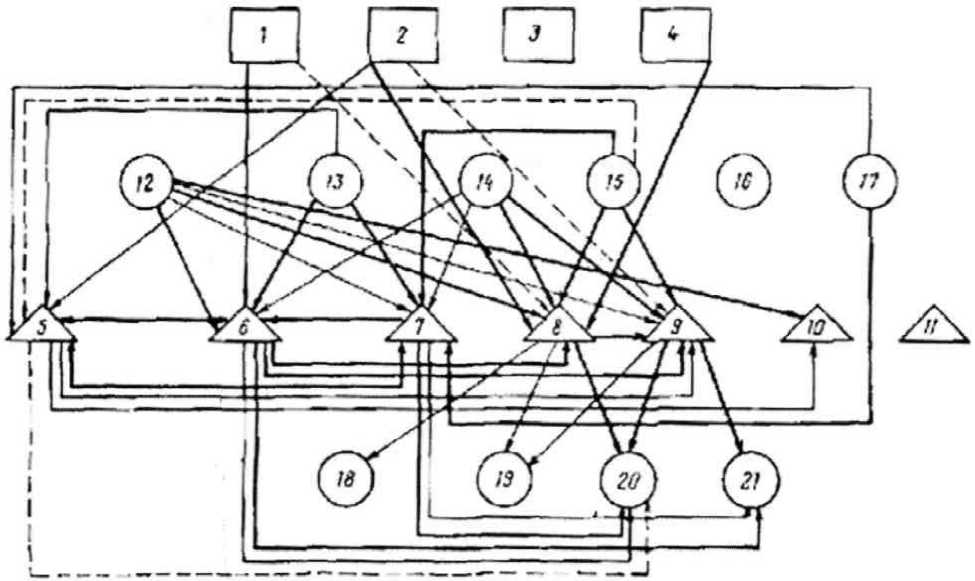

Уже простое сравнение моделей наглядно демонстрирует различие между ними. Экосистема, выбранная в качестве эталона, характеризуется максимальным количеством связей, т.е. каналов передачи информации (45) между признаками составляющих ее блоков, причем большинство из них (30), соглас- но принятой шкале градаций, относится к числу сильных. На третьем полигоне число сильных связей сократилось до 14, а общих – до 38. Считая число связей эквивалентом функциональной гибкости экосистемы, можно говорить о понижении последней в пастбищной экосистеме, об упрощении структуры, а, следовательно, о ее нарушенном состоянии.

Действительно, полигон «Луг-3» объединяет площадки, преимущественное развитие на которых получили разнотравные и разно-травно-манжетковые сообщества. Их отличают невысокие запасы надземной фитомассы, низкий травостой, преобладание розеточных и полурозеточных растений устойчивых к

Рис. 2. Информационная модель структуры субальпийского луга, в средней степени подверженного пастбищной дигрессии (полигон «Луг-2»).

Условные обозначения см. на рис. 1

Рис. 3. Информационная модель субальпийского луга, подверженного интенсивной пастбищной дигрессии (Полигон «Луг-3»). У.словные обозначения см. на рис. 1

вытаптыванию, плохо поедаемых или не поедаемых растений благодаря резкому запаху, неприятному вкусу, грубому опушению, различным выростам (шипы, колючки). К таким растениям в пастбищных сообществах относятся вероника горечавковидная, горечавка кавказская, лютики (горолюбивый и кавказский), манжетки (кавказская, шелковистая и сетчатонервная), подорожники (ланцетолистный и скальный) и др. На этом же полигоне встречаются бурьянистые сообщества. В их сложении участвуют в основном синантропные виды: бодяк окутанный, крапива двудомная, крапива жгучая, мятлик однолетний, острица простертая, пастушья сумка, щавель конский, яснотка белая.

Модель второго полигона отражает намечающуюся тенденцию сокращения числа общих и сильных связей (рис. 2). В его растительном покрове преобладают сообщества, основу травостоя которых составляют овсяница валисская и осока низкая (ценные кормовые растения, устойчивые к пастбищному воздействию): разнотравно-низкоосоковотипчаковые, манжетково-типчаковые, сход-ноклеверово-типчаковые, разнотравно-низкоосоковые.

Роль информационных узлов в эталонной экосистеме играют проективное покрытие травостоя, флористическое и фитоценотичес-кое разнообразие. Они обнаруживают наибольшее число связей, в том числе сильных (0,85 биты и выше) с признаками других блоков, что, видимо, говорит о полноте использования экологической ниши сообществами. Признаки, связанные с продуктивностью сообществ (запас надземной зеленой фитомассы и детрита в сыром и воздушно-сухом состоянии), автономны, т.е. они не имеют или почти не имеют связей. Выход признаков других блоков на продуктивность оказывается опосредованным, преломляющимся через проективное покрытие, флористическое и фитоценотическое разнообразие. Таким образом, они играют роль буфера в ненарушенной экосистеме. Можно предположить, что в таком характере связей как раз и проявляется функциональная гибкость.

В нарушенных экосистемах значение про- ективного покрытия как информационного узла падает. Если на первом полигоне этот признак имеет 15 связей, из них 12 сильных, то на втором – 9 (2 сильных), а на третьем – всего лишь 6 (одна сильная). Функции информационных узлов переходят к запасу зеленой надземной фитомассы в сыром и воздушносухом состояниях. Признаки геоморфологического и почвенного блоков непосредственно выходят на продуктивность, следовательно, связи становятся более жесткими, что приводит к потере функциональной гибкости.

Если разнообразие и функциональную гибкость экосистемы принять за критерий ее устойчивости, то первые два полигона будут более устойчивы к внешним воздействиям, а следовательно, более стабильны (подразумевается состояние устойчивого равновесия) по сравнению с третьим, в котором произошло «расшатывание» связей. Экосистемы с «расшатанными» связями между признаками ее блоков мы называем лабильными. Можно предположить, что лабильная экосистема легко переходит в еще более нарушенное состояние (сбой), а при снятии антропогенного пресса начинается ее восстановление.

Таким образом, анализ информационных моделей выявил явные различия в структурно-функциональной организации лугово-пастбищной (нарушенной) и эталонной (ненарушенной) экосистем в верховьях Черек-Бал-карского ущелья, показал, что неумеренный выпас приводит не только к расшатыванию структуры горно-луговой экосистемы, но и ее антропогенной трансформации.

Изучение динамики и оценка состояния ряда лугово-пастбищных экосистем в высокогорьях Центрального Кавказа показали, что первая стадия антропогенной трансформации сопровождается сменой доминантов, увеличением горизонтальной неоднородности и ксерофитизацией растительности покрова. Она выражается в появлении целого ряда сообществ с доминированием плотнодерно-винных ксерофильных злаков – овсяницы валисской, овсяницы овечьей или осоки низкой, устойчивых к выпасу и в то же время ценных в кормовом отношении на фоне из- менения гидротермического режима почвы. Показано, что на выпасаемых участках в пределах субальпийского пояса температура почвы на глубине 50 см повышается в среднем на 30С по сравнению с ненарушенными выпасом лугами, а влажность в слое 40-50 см уменьшается на 5-9% [20]. Наблюдаемые изменения позволяют говорить об антропогенной аридизации, происходящей в горно-луговой экосистеме под влиянием выпаса. При умеренных нагрузках первая стадия является устойчивой, долго существующей. Ее можно считать коренной пастбищной стадией, или стадией пастбищных доминантов [15]. Состояние экосистемы на первой стадии мы считаем устойчиво рабочим.

В условиях перевыпаса структура растительного покрова упрощается: происходит редукция числа сообществ с явлениями их

Список литературы Антропогенная динамика высокогорных лугов Центрального Кавказа

- Авессаломова И.А., Петрушина М.И., Хорошев А.В. Горные ландшафты: структура и динамика. М.: Изд-во МГУ, 2002.

- Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике. М.: Наука, 1980.

- Арманд А.Д. Информационные модели природных комплексов. М: Наука, 1975.

- Богданов В.М., Мухин Г.Ф., Рубилин Е.В. Сенокосы и пастбища Северо-Осетинской АССР. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во, 1954.

- Борунов А.К., Бочавер А.Л. Рельеф антропогенных микротеррас -вопросы генезиса, типологии, хозяйственного использования//Трансоформация горных экосистем большого Кавказа под влиянием хозяйственной деятельности. М., 1999.

- Виноградов В.Б. Краткий очерк освоения людьми горных районов Кабардино Балкарии//Природопользование Приэльбрусья. М., 1992.

- Геннадиев А.Н. Фракционный состав гумуса и фактор времени (на примере некоторых почв Приэльбрусья)//Методология и методика почвенных и ландшафтно-геохимических исследований. М.: Изд-во МГУ, 1978.

- Гольдберг Л.М. Исследование структуры высокогорной лугово-степной экосистемы//Тр. Высокогорн. геофиз. ин-та. 1987. Вып. 68.

- Гроссгейм А.А. Растительный покров Кавказа. М.: МОИП, 1948.

- Калоев Б.А. Осетины. М.: Наука, 1971.

- Коломыц Э.Г. Информационно-статистический анализ структуры высокогорных экосистем и ее антропогенных изменений//Тр. Высокогорн. геофиз. ин-та. 1984. Вып. 58.

- Коломыц Э.Г., Юнина В.П., Сидоренко М.В., Воротникова В.П. Экосистема хвойного леса на зональной границе (Организация, устойчивость, антропогенная динамика). Н. Новгород: Изд-во «Пламя», 1993.

- Коломыц Э.Г. Полиморфизм ландшафтно-зональных систем. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1998.

- Мамбетов Г.Х. Традиционная культура Кабардинцев и балкарцев. Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2002.

- Мусина Л.Б. Особенности влияния выпаса разных видов скота на растительность и почвы степных экосистем Башкирского Зауралья (на примере Абзелиловского района): Автореф. дис.... канд. биол. наук. Уфа, 2003.

- Пузаченко Ю.Г., Скулкин В.С. Структура растительности лесной зоны СССР. Системный анализ. М.: Наука, 1981.

- Ржевская Н.В. Вопросы формирования экологического сознания населения в горных районах//Тр. Высокогорн. геофиз. ин-та. 1986. Вып. 64.

- Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва-память и почва-момент//Математическое моделирование в экологии. М.: Наука, 1978.

- Хорошев А.В. Оценка устойчивости геосистем бассейна р. Баксан (Центральный Кавказ): Автореф. дис.... канд. геогр. наук. М., 1987.

- Цепкова Н.Л., Балкаров Б.Б., Шевцов С.В. Опыт использования дескриптивных множеств для оценки антропогенных нарушений в некоторых экосистемах Приэльбрусья//Тр. Высокогорн. геофиз. ин-та. 1984. Вып. 58.

- Шифферс Е.В. Растительность Северного Кавказа и его природные кормовые угодья. М.; Л.: Наука, 1953.

- Ярошенко П.Д. Смены растительного покрова Закавказья. М.: Изд-во АН СССР, 1956.