Антропогенная пожароопасность растительности на территории Еврейской автономной области

Автор: Дорошенко А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.14, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние антропогенного фактора на горимость растительности на территории Еврейской автономной области и разработана карта «Распределение территории Еврейской автономной области по антропогенной пожароопасности».

Антропогенный фактор, населённые пункты, антропогенная пожароопасность, пожар, население, шкала, удалённость

Короткий адрес: https://sciup.org/14328782

IDR: 14328782 | УДК: 630*43

Текст научной статьи Антропогенная пожароопасность растительности на территории Еврейской автономной области

В современном мире человек является мощным фактором воздействия на природу. Масштабы его деятельности необычайно широки. Антропогенное влияние, максимально распространенное по площади и вносящее наиболее глубокие изменения в растительный комплекс территории Еврейской автономной области (ЕАО), оказывают пожары растительности [9]. Они наносят значительный экологический [10, 11 ] и экономический ущерб [3] и существенно ухудшают здоровье населения [б], поэтому изучение данной проблемы имеет первостепенное значение и привлекает всеобщее внимание особенно в местах, где отмечается значительная горимость. ЕАО относится к территориям, занимающим лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по относительному количеству возгораний и выгоревшей площади на 1 млн га [7].

В настоящее время современная структура и облик лесов ДФО определяются лесными пожарами. В основном преобладает пирогенный тип трансформации, он всегда связан со снижением биоразнообразия, но для некоторых растительных формаций пожары являются основным фактором обновления древостоя [9].

В ЕАО проводилось изучение воздействия антропогенного фактора на пожароопасность [2], но пространственного распространения его влияния показано не было, поэтому целью нашего исследования является изучение территориального распределения влияния антропогенного фактора на пожароопасность растительности на данной территории.

Материалы: сведения о пожарах с 1970 по 2010 гг, предоставленные отделом охраны лесов и государственного контроля и надзора в Управлении лесами правительства ЕАО, а также карты горельников 2000-2004 гг., квартальная сеть лесного фонда ЕАО, входящие в ГИС «Пожары» (Mapinfo Professional 6.О.).

Методика: адресация горельников на инвентаризационной карте осуществлялась при помощи карты «Квартальная сеть лесного фонда ЕАО»; распределение горельников между населёнными пунктами определялось по кратчайшему расстоянию от выгоревшей территории до места поселения.

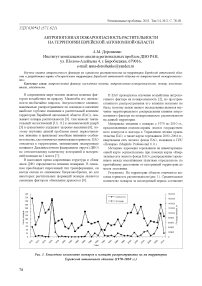

Результаты. На территории области отмечается высокая горимость растительности (рис. 1). Среднегодовое количество пожаров за исследуемый период составляет

Рис 1. Ежегодное количество пожаров и площади распространения их на территории Еврейской автономной области (1970-2010 гг.)

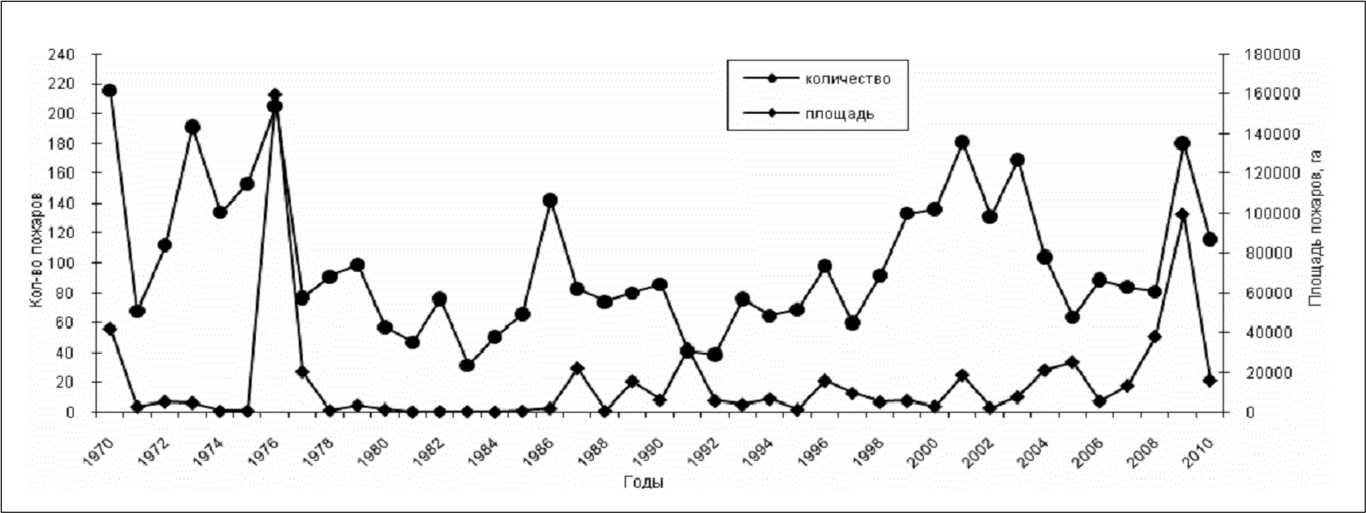

Рис 2. Инвентаризационная карта пожаров в Еврейской автономной области (1997-2004 гг.)

около 100, средняя площадь одного пожара 134 га; высокая численностью пожаров отмечалась в 1970,1974, 1976,2002,2004,2009, а низкая в 1984,1985,1991,1992 гг. Значительно выгоревшие площади зафиксированы в 1970, 1977,1991,2005,2009гг.

Распределение пожаров по территории ЕАО происходит неравномерно, наибольшее скопление очагов возгорания наблюдается вдоль дорог и в окрестностях населённых пунктов (рис. 2) [1 ].

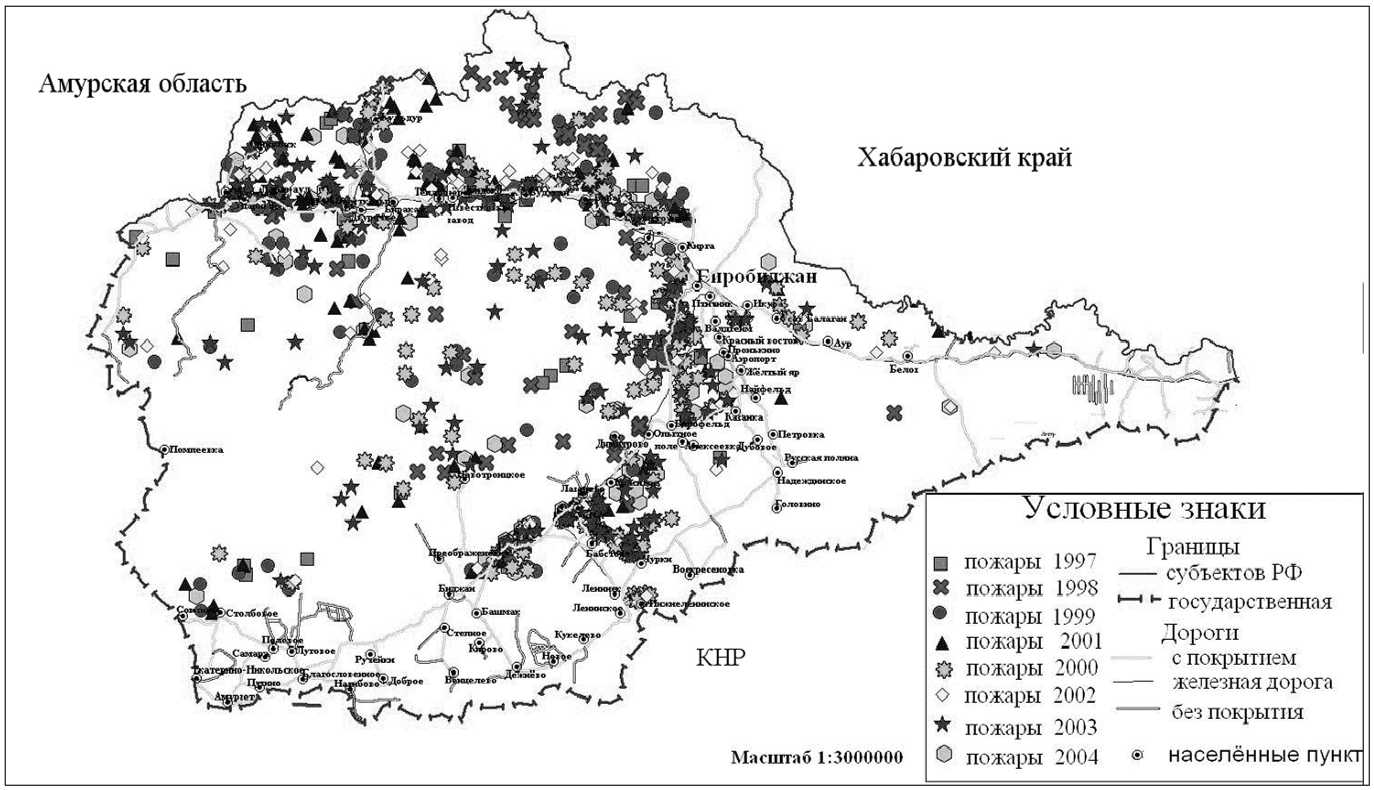

Деятельность человека вносит существенный вклад в горимость территории (рис. 3). Более 80 % возгораний происходит по вине населения, причем степень его влияния прослеживается в следующем порядке: население > лесные палы > предприятия и организации.

Наименьшее влияние на возникновение пожаров на территории ЕАО оказывают природные источники возгорания - сухие грозы. Это объясняется тем, что период наибольшей грозовой активности приходится на менее

Рис 3. Количество источников возникновения пожаров на территории Еврейской автономной области (199 7-2006 гг.)

пожароопасный период, когда продукты горения достаточно увлажнены.

Велико количество пожаров, возникших по невыясненным причинами. Это может быть связано с тем, что установление виновников возникновения лесных пожаров представляет определённые юридические и практические трудности. Так как в лесу, учитывая специфичность объекта горения и отсутствие свидетелей, выявить улики, твёрдо и однозначно подтверждающие виновность задержанного даже на месте возникшего пожара, часто не представляется возможным.

Поскольку возгорания в лесу в основном происходят по вине человека и связаны с его производственной деятельностью и отдыхом, необходимо рассмотреть распределение частоты возгораний по дням недели.

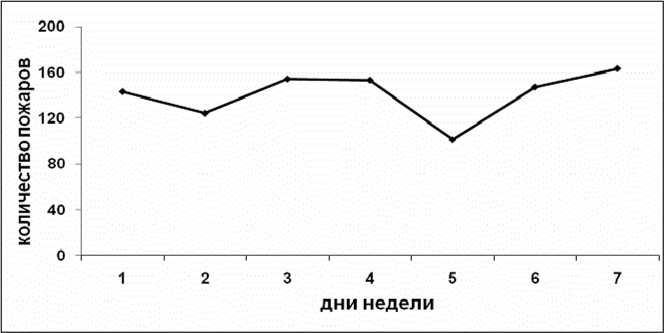

Рис. 4. Распределение пожаров по дням недели с 1997-2004 гг.

Как видно из данных, приведенных на рис. 4, наименьшее число возгораний отмечается в пятницу, так как это последний рабочий день и население «выходит на природу» во второй половине дня, возгорания, возникающие в этот период, фиксируются только в субботу. Кроме того, нельзя выделить дни с наибольшим количеством возгораний, так как они почти равномерно распределены в течение всей недели, поскольку большая часть населения постоянно занята сельскохозяйственными работами и сбором дикоросов в течение всего пожароопасного сезона. Вероятно, такая динамика пожаров является особенностью малоосвоенных и сельскохозяйственных территорий, потому что в других регионах отмечается иное распределение численности возгораний. Так, в более освоенных регионах пожары, приходящиеся на выходные дни, составляют 27 % для КАТЭКа [6], 36 % для Хабаровского края [8], более 50 % для юга России, в Ялтинском заповеднике [4].

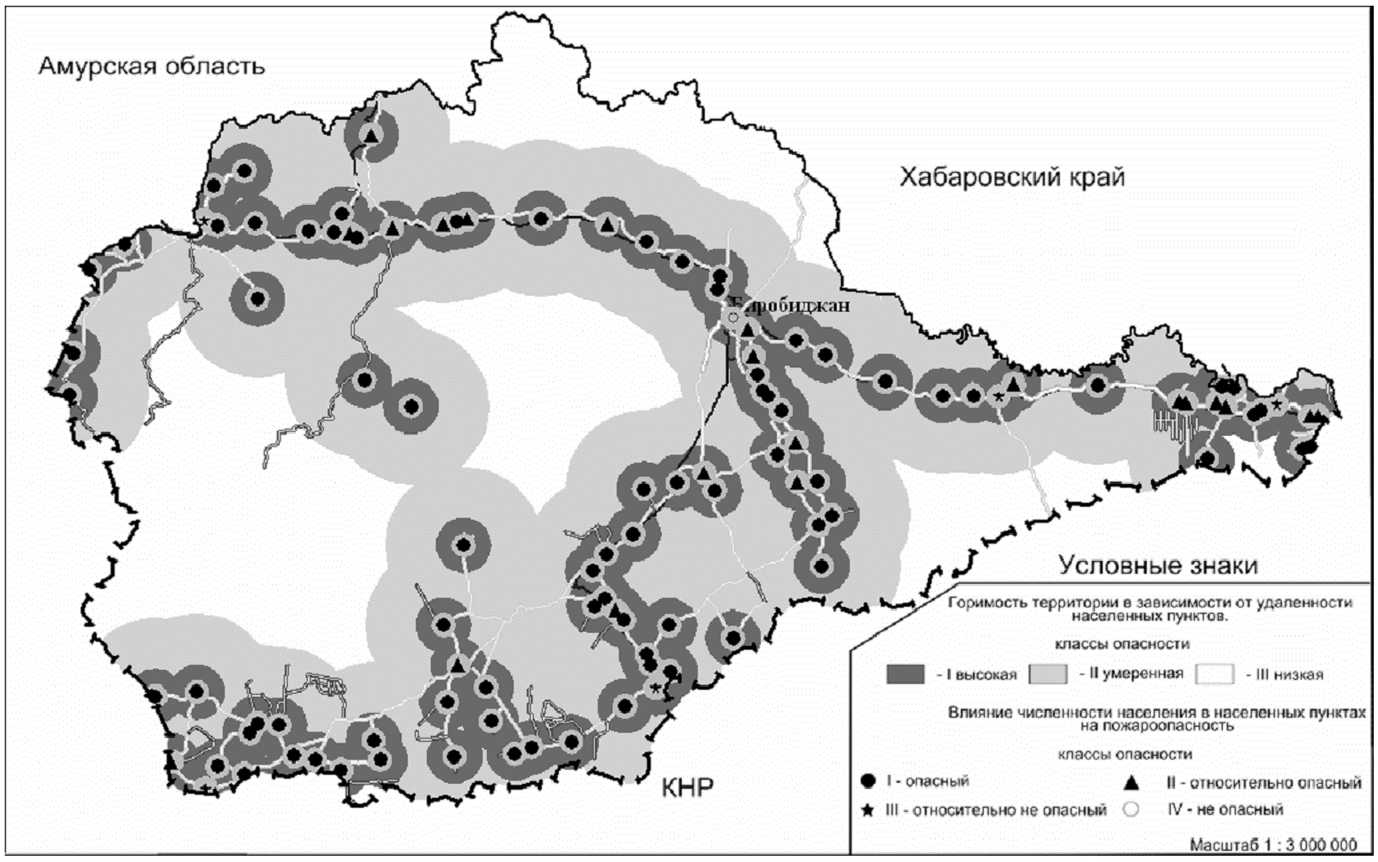

Поскольку ведущим при возникновении пожаров является антропогенный фактор, сведения о влиянии удалённости возгораний и численности жителей в населённых пунктах на пожароопасность территории, оформленных в виде картографических материалов, приобретают особую значимость. Исходя из этого, нами составлена карта распределения территории ЕАО по антропогенной пожароопасности.

На карте (рис. 5) отражена градация территории в соответствии с удалённостью горельников от населённых пунктов и с численностью жителей.

Первая градация подразделяется на категории:

Рис 5. Распределение территории Еврейской автономной области по антропогенной пожароопасности

К I категории (опасная) относятся окрестности населённых пунктов в радиусе от 3-8 км (4 балла). Здесв происходит 51 % от общего числа возгораний, и вероятность появления пожаров на каждом километре находится в пределах 6-13 %. Это объясняется их наибольшей доступностью для населения.

Умеренно опасными (П категория) являются территории, удалённые от населённых пунктов от 0 до 3 км и от 9-20 км (3 балла). Количество возгораний сокращается в среднем примерно в 1,5 раза по сравнению с I категорией, и вероятность их возникновения находится в диапазоне от 2 до 6 %.

К территориям с наименьшей пожарной опасностью (Ш категория, 2 балла) относятся участки, где частота пожаров уменьшается более чем в 5 раза по сравнению с I категорией. Радиус удалённости от населённых пунктов составляет более 20 км, вероятность появления очагов возгорания менее 2 % на каждом километровом отрезке.

На территории ЕАО к категории высокой опасности относится примерно 22 % автономии - эта местность ближе всего примыкает к населённым пунктам и дорогам. Умеренно опасная территория составляет примерно 53 %, зона находится под антропогенным влиянием, но удалена от населённых пунктов на расстояние более 8 км, а в негусто населённых местах может непосредственно примыкать к дорогам. Зона низкой опасности составляет примерно 25 % и находится в удалённых от антропогенного воздействия участках (рис. 5).

Согласно второй классификации, населённые пункты области были поделены на классы:

К I опасному классу отнесены окрестности территорий с населением 1000 человек, поскольку здесь отмечается наибольшая величина возгораний (64 % пожаров).

Ко П относительно опасному классу относится территория, прилегающая к населённым пунктам с количеством жителей от 1000 до 4000 человек (29 % пожаров).

В Ш относительно не опасный класс были выделены окрестности населённых пунктов с численностью населения от 4000 до 12000 человек (около 5 % пожаров).

К IV не опасному классу относят территории, прилегающие к населённым пунктам, с количеством жителей более 70 000 человек, где в окрестностях происходит наименьшее число пожаров в автономии (2 % пожаров).

Разрыв последовательности в показателях численности жителей между Ш и IV классами связан с отсутствием соответствующих населённых пунктов.

Таким образом, на территории ЕАО выявлены следующие особенности пожарной опасности:

участки максимальной концентрации пожаров растительности расположены в 3-8 км от населенных пунктов;

особое влияние на пожароопасность оказывают населенные пункты с численностью менее 1000 человек;

нельзя выделить дни недели с наибольшим количе ством возгораний, так как они почти равномерно распределены в течение всей недели, поскольку в продолжение всего пожароопасного сезона большая часть населения постоянно занята в сельском хозяйстве и сбором дикоросов.

Таким образом, в ходе исследования было установлено территориальное распределение влияния антропогенного фактора на пожароопасность растительности на территории ЕАО, что следует учитывать при планировании стратегии управления пожарами и оптимизации организации противопожарной службы.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов ДВО РАН № 09-1-П-1603 и РФФИ № 10-05-98006-рсибирьа.

Список литературы Антропогенная пожароопасность растительности на территории Еврейской автономной области

- Дорошенко А.М., Коган Р.М. Анализ пространственного распространения лесных пожаров на территории Еврейской автономной области//Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 172-177.

- Дорошенко А.М., Коган Р.М. Влияние антропогенных факторов на пожароопасность растительности на территории Еврейской автономной области//Лесное хозяйство. М., 2011. № 3. С. 37-39.

- Заключение общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 2010 г. СПб.-М., 2010. С. 42.

- Колежук В.К., Савченко А.Г. О нарушении правил пожарной безопасности в лесах//Лесное хозяйство. 1976. № 7. С. 58-59.

- Курбатский Н.П., Цветкова П.А. Охрана лесов от пожаров в районах интенсивного освоения (на примере КАТЭКа). Красноярск: ИЛиД, 1986. 149 с.

- Рябкова В.А. Воздействие лесных пожаров на здоровье населения Хабаровского края//Мат-лы I междунар. конф. по лесным пожарам в Северо-Восточной Азии. г. Хабаровск, 28-30 сентября 2006 г. . Хабаровск, 2006. С. 125-134.

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их использования/под ред. А.П. Ковалёва. Хабаровск: Изд-во ДальНИИЛХ, 2009. 470 с.

- Телицын Г.П. Лесные пожары и их предупреждение и тушение. Хабровск, 1988. 93 с.

- Управление пожарами в биологически особо ценных лесах Амуро-Сихоте-Алиньског экорегиона: Научно-техническое обоснование проекта/под ред. А.С. Шейнгауз. Хабаровск: Типография «ЖАСО-Амур», 2004. 130 с.

- Фуряев В.В. Роль пожаров в процессе лесообразования. Новосибирск: Наука, 1996. 253 с.

- Фуряев В.В., Киреев Д.М. Изучение послепожарной динамики лесов на ландшафтной основе. Новосибирск: Наука, 1979. 160 с.