Антропогенная трансформация и оптимизация сухого степного геосистемы Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий

Автор: Аманова Ш.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье были проанализированы антропогенные ассигнования аридного полупустынного комплекса Асинохур и его окрестностей, а также изучена трансформация геосистем.

Антропогенный ландшафт, сухой степной ландшафт, оптимизация, деградация, эрозия

Короткий адрес: https://sciup.org/140222028

IDR: 140222028

Текст научной статьи Антропогенная трансформация и оптимизация сухого степного геосистемы Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий

Аридные геосистемы в Азербайджане отличаются слабой устойчивостью к антропогенной активности. Склонность к рельефности, экспозиция склонов, горизонтальная и вертикальная фрагментация, геологические породы под воздействием усливают деградацию и эрозию. Ареалы бедлендов постепенно расширяются. Антропогенные воздействия создают как положительные, так и отрицательные изменения. Интенсивное использование, выпас скота, вырубка лесов повышают дегредацию, создание новых парков, посадка деревьев очищают атмосферу окружающей среды и создают красивый пейзаж, а также регулируют воздух.

Метод исследования.

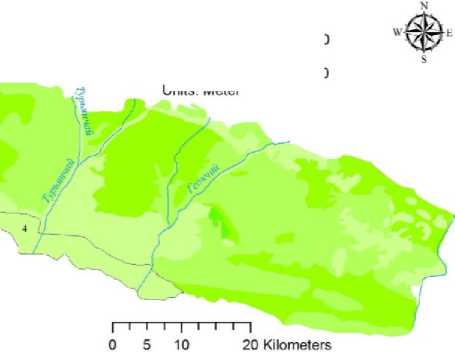

В данной работе использованы метод полевых исследований и метод анализа и синтеза. Также проанализированы литературные данные и фондовые материалы. Результаты включены в базу данных посредством программы ArcGIS и в итоге разработана карта "Антропогенная трансформация Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий" (рис. 1).

Рельеф является одним из наиболее важных факторов в дифференциации и образовании ландшафтов. Рельеф также оказывает влияние на другие компоненты. Эндогенные и экзогенные формы рельефа играют своеобразную роль в формировании ландшафтов. Так, равнины, горные равнины, плоскогорья, горные склоны занимают лидирующее положение в формировании сухих степных ландшафтов.

Этот тип ландшафта развивается в южной части конусов Алазань – Айричайской впадины, вдоль левого берега Айричайских речных террас, вокруг Аджиноурского озера, на северных склонах Ходжашен - Гёйчайского кряжа.

Антропогенная трансформация аридных геосистем Аджиноурского предгорья

Степени трансформации видов антропогенных ландшафтов неизмененный антропогенный ландшафт слабо измененный антропогенный ландшафт среднее измененные антропогенные ландшафты сильно измененные антроногенные ландшафты очень сильно измененные антропогенные ландшафты

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 38N Projection: Transverse Mercator Datum: WGS 1984

False Easting: 500 000,0000

False Northing: 0,0000

Central Meridian: 45,0000

Scale Factor: 0,9996

Latitude Of Origin: 0,0000 Units: Meter

Рис. 1. Антропогенная трансформация Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий.

Территория Алазан- Айричая покрыта широкой равниной, участки земли ближе к долине Айричая разрываются оврагами. Денудационные процессы доминируют. Развитие этих процессов зависит от литологического состава пород, которые составляют область, от интенсивности тектонических движений, от количества атмосферных осадков и от их сезонного распределения. Под влиянием сухого климата здесь преобладают аридно-денудационные рельефообразующие экзогенные процессы.

Благодаря величине территории рельеф ранообразен. Рельеф, как ландшафтобразующий компонент, приводит к образованию 3 подтипов в составе этого типа ландшафта. Эти подтипы, в свою очередь, разделяются на разные виды. Рельеф, в свою очередь, как компонент, влияет на почву, климат и растительность. Так, в зависимости от гипсометрических состояний горных кряжей, количество и распределение осадков различаются. Как и в горах Большого Кавказа, количество атмосферных осадков увеличивается в высоту в Аджиноурском предгорье и прилежащих к нему территориях.

На основании информации, данной Шихлинской, (1963) можно отметить, что в этом типе ландшафта распространен мягкий теплый климат. Средняя годовая температура составляет 10-140C, средняя температура в июле 20-250C, средняя температура в январе 0-30C. Среднее годовое количество осадков колеблется от 350 до 600 мм. Это, естественно, зависит от рельефа территории. В довольно высокой восточной части выпадает больше осадков. Наблюдается снижение осадков с востока на запада.

В низкогорных сухих степях, обладающих относительно гумидным климатом среднегодовая влажность составляет 450-600 мм. В предгорных сухих степях же, характеризующихся засушливостью, среднегодовая влажность составляет 350-450 мм. В ксерофитно-кустарниковых низкогорных сухих степях количество осадков составляет 400-600 мм. Это разнообразие отражается также и в среднегодовых и месячных температурах.

Среднегодовое количество радиации составляет 120-125 ккал/см². Плюсовая температуре выше 10̊ составляет всего 3600-4200̊. Количество испарения меньше по сравнению с другими типами ландшафта. Причина этого – достаточно высокий рельеф. Средняя годовая относительная влажность составляет 25-70% [9].

Типичными для ландшафта являются черноземные и коричневые почвы и их разнличные виды. Черноземная почва распространена на небольшой части территории и она самая плодородная. Коричневая почва также считается плодородной. Количество гумуса колеблется в пределах 3-5%, имеет слабую щелочную реакцию и состоит из гранулометрической тяжелой глины. На этой территории засоленные почвообразующие породы расположены относительно близко к земной поверхности. Эти породы, играющие важную роль в формировании почвенной, повышают вероятность засоления почвы.

Горно-пустынный ландшафт богат растительностью. На северном склоне Бозгырско-го плато распространены степные растения, вяз, железа ручек, а на южном склоне – кусты палиуруса. Кроме того, ковыль, шийав, порей, рута, чертополох, в некоторых местах (на территории Алазан-Айричайской депресии) полупустынная полынь также распространена. Во всех местностях среди флоры доминирует палиурус [8].

Буринисвалское плато находится к востоку от Бозгырского плато. Основу растительности плато составляют овсюг, мимоза, бессмертник. Но, в зависимости от экспозиции склонов, существует разнообразие в растительном мире (на северном склоне доминируют кусты палиуруса, на южном склоне редкий травяной покров, редко встречаются кусты палиуруса). В покрове растительности Дашюзского и Гюдберекского хребта, Кюрдмашынской низменности преобладают ковыль, лисохвост, пырей, луковичный мятник. Эти растения составляют 70-80 % флоры указанных хребтов.

В настояшие время в растительном покрове доминируют кусты палиуруса и ломонос. В недавнем прошлом сухой степной ландшафт был покрыт лесами. Это можно определить в соответствии с составом растений сухой степи. Флора сухой степи доказывает их образование на месте лесов [8].

На северных и южных склонах Буринисвал-ского плато и на Бозгырском плоскогорье изредка можно встретить такие деревья как дуб и вяз. В настоящее время, редкое распространение этих деревьев доказывает, что до последнего времени на этих местах был лесной пояс.

К северу состав растений сухих степей изменяется, увеличивается количество влаги, редко встречаются лесные деревья и заменяются сред-кими аридными лесами. Этот тип ландшафта считается производным ландшафтом. Так как, раньше на месте этих ландшафтов были лесные, лесо-кустарные и лесо-аридные ландшафты. Животный мир геосистемы очень богат. Здесь встречаются различные виды птиц, грызунов, рептилий. Н.К. Верещагин (1959) в этой геосистеме отмечал из птиц соловя, орла, чижа, воробя, из рептилий гадюк, ужей, гремучих змей, из грызунов кустарниковую полевку и другие виды.

Роль ученых Ф.Н. Милькова, Л.И. Куракова и Д.Л. Беручашвили особенно велика в исследовании антропогенной трансформации ландшафтов [2, 6]. Эти ученые опираются на различные факторы в классификации антропогенных ландшафтов. В изучении антропогенных ландшафтов на территории Азербайджана сыграли большую роль такие ученые как Б.А. Будагов, М.А. Мусеи-бов, Ю. Герибов, М.Ч. Исмаилов, Е.Ш. Мамедбе-ков, М. Юнусов и другие [3-5]. В последние годы, эрозия почв считается одним из самых важных результатов антропогенного воздействия. Потому как наряду с природными факторами, способствующими образованию почвенных эрозий, антропогенные факторы также усиливает процесс эрозии. Было установлено, что, в течение 300 лет, может зарождаться слой плодородной почвы до 1 см. Эрозии ускоряют разрушение почв, образованных в течение длительного периода. Одна из главных причин этой проблемы – хозяйственная деятельность человека. Присваивание склонов для выращивания сельскохозяйственных культур, интенсивное использование пастбищ для выпаса скота, уничтожение лесов, распахивание почв усиливают процесс эрозии. Развитие животноводства – один из наглядных примеров. Так как несоблюдение правил при пастьбе животных интенсирует эрозию почв. Чтобы предотвратить эту проблему в 22 мая 2004 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал приказ, подтверждающий «Государственную Программу по эффективному использованию летне-зимних пастбищ и сенокосов и предотвращения опустынивания почв». Согласно этой программе были найдены пути решения правильного использования пастбищ.

Негативное последствияеживотноводства на эрозию действует в разных направлениях.

-

1. Не принимается во внимание количество скота на гектар во время выпаса. Так как, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 42 15 марта 2000 года, на каждый гектар зимнего пастбища приходится в среднем 2,3 голов скота. Но, к сожалению, эти нормы не соблюдаются. В исследованных территориях во время выпаса было зарегистрировано 9-10 голов скота. В индивидуальных хозяйствах эти цифры иногда

-

2. Воздействие на пастбище в виде стада во время выпаса. Возникают проблемы с регуляцией многочисленных стад скота на пастбищах.

-

3. На основании постановления Кабинета Министров было устоновлено назначение пастбищ. Но, к сожалению, пастбища не используются по назначению. Так как, иногда пастбища используются для посева, или они используется не по сезонам, а на протяжении всего года. Но, в соответствии с законодательством, только на 3% пастбищных угодий можно заниматься посевной деятельностью [1]. Все насаждения должны служить исключительно в качестве основы для кормления животных. В исследованных территориях этот указатель составляет 9%. Это в 3 раза больше нормы. Выпас влияет на растительный и почвенный покров. В исследованных территориях растительный покров зимних пастбищ состоит из пустынных растений, особенно из ефемеров. Эти растения охватывают 80-90% почвенного покрова, а также используются как сенокосы. В степном плоскогорье доминирует такие растение как костёрник, плевел, у которых период развития выпадает на весенней и летний период года.

достигают до 30-40, что является основной причиной интенсивности эрозии [7].

В последние годы большую роль в изучение почв ислледованных территорий сыграли такие ученые как Г.А. Алиев, С.Г. Халилов (2001), Г.Ш. Мамедов (2007) и др. Ранее С.А. Захаров (1935), В.Р. Волобуев (1961) и другие занимались исследованием почв в этих территориях. Согласно анализу литературных данных можно сказать, что почвы, сформированные в аридном климате, больше подвергаются деградации по сравнению с другими. Вся территория целиком расположена в засушливом климате. Но даже в этих условиях уровень деградации почв различен. Горночерноземные почвы меньше подвергаются дегре-дации чем каштановые. При использовании черноземных почв на протяжение нескольких лет на верхних слоях почвы не наблюдается особой разницы в процессе затвердевания (в пределах 2025% и 10-15%). Тем не менее, наблюдается хотя и малое, но уменьшение органических веществ. Черноземные почвы имеют тяжелый глинный и глинистый состав. Во время атмосферных осадков на верхнем слое происходит слабое затвердение. В результате, наблюдается уменьшение продуктивности зерновых растений.

Каштановые почвы больше всего подвергаются на деградацию. При интенсивном использовании почв наблюдается уменьшение количества питательных веществ. По данным исследований И.А. Гулиевой, Н.А. Азизовой и Ш.А. Насировой в селе Гаджаллы Габалинского района плодородность почвы составляет 37 с/га, а у почв в селе Мамайлы, которые долгие годы используются для выращивания зерновых растений 28 с/га. Причиной является уровень агротехнического ухода за почвами. Интенсивность деградации почвы зависит от ее использования. Процесс деградации слаб в целинах, но в тех почвах, которые используются регулярно для засевания наблюдается интенсивная деградация.

Определение антропогенных нагрузок в природных компонентах или в природных комплексах имеет центральное положение при оценке природных ландшафтов. В научной литературе часто можно столкнуться с понятием - антропогенные нагрузки, однако нет конкретного определения к этому понятию. Так как, ученые рассматривают антропогенные нагрузки с различных аспектов. Наиболее оптимальная версия в картографических и статистических анализах - это анализ количества и площади населенных пунктов, в том числе длины и площади дорог, частных ферм в пределах типа ландшафта. Антропогенная трансформация природных комплексов проводилась по видам ландшафтов. Чтобы получить Коэффициент Селитебной Трансформации (К.С.Т) вычисляли площадь селитебных ландшафтов в составе видов (площадь населенных пунктов, площадь дорог, площадь посевных полей) и делили на площадь видов. По этому коэффициенту определяли вид антропогенного ландшафта. Распределение следующее: если коэффициент равен 0- это неизмененный антропогенный ландшафт, если 0-0,2- это слабо измененный антропогенный ландшафт, если 0,5-0,8-это сильно измененный антропогенный ландшафт, если коэффициент выше 0,8, то это очень сильно измененный антропогенный ландшафт

К.Т.= Пл с.л /Пл в.л.

К.Т - коэффициент трансформации, Пл с.л. - площадь антропогенной нагрузки, Пл в.л. - площадь видов ландшафтов.

Общая площадь ландшафтного типа составляет 2892 км2. 914 км2 территории исползуется под посев, 98 км2 под населенные пункты, 4,5 км2 под дороги. 20% (м2) населенных пунктов относится к административному округу, 78% (м2) относится к селам и поселкам, а 2% (м2) относится к районному центру.

От общей территории, отведенной под дороги 6% (0,8 км2) - относятся на магистральные, 13% (1,1 км2) на дороги с покрытием, 20% (1,3 км2) - на дороги без покрытия, 8% (0,2 км2) - на грунтовые дороги, 53% (1 км2) - на сельские дороги. Общая длина дорог составляет 1473 км. От них 84 км относятся на магистралные дороги, 190

км на дороги с асфальтовым покрытием, 298 км на дороги без покрытия, 781 км на проселочные дороги и 120 км на грунтовые дороги. В республике имеются действующие в 3 направлениях основные магистральные дороги. Один из этих направлений - магистраль Баку-Тбилиси. 84 км этой магистрали пролегает через территорию исследований и относится к этому типу ландшафта.

Тип ландшафта в основном используется как зимние луга. На территории этих лугов построены фермы, их общая площадь составляет 3,9 км2. По роду деятельности это следующие фермы: ферма по производству молока (ФПМ), ферма по производству птиц (ФПП) и ферма по производству баранины (ФПБ). В пределах типа ландшафта имеется 2 ФПМ общей площадью 1,5 км2, 2 ФПП – общей площадью 1,7 км2, и одна ФПБ площадью 1,7 км2.

Восточная часть исследованной территории интенсивно освоена. Эти территории исползуют-ся как населенные пункты, для дорог и для посева. Особенно на Аджиноурском предгорье и на прилегающих к нему территориях основу посева составляют зерновые растения. Уделение меньшего внимания на регуляцию органического баланса взамен интенсивного использование почв уменьщаеть плодородность. В результате с каждым годом производительность постепенно снижается.

Результат.

Исследованная территория обладает засушливым климатом. При ирригации этих территорий необходимо принимать соответствующие меры. Принимая во внимание тот факт, что геологические породы – это легко смываемые глинистые породы, нужно использовать метод опрыскивания для поливки почв и принимать соответствующие агротехнические меры. Принимая во внимание интенсивность антропогенного воздействия важно соблюдать нормы при пастьбе скота, принимать предупредительные меры против вырубки лесов, создавать новые парки, сажать деревья, а в особенности для предотвращения эрозии нужно расширять террасные посевы.

Список литературы Антропогенная трансформация и оптимизация сухого степного геосистемы Аджиноурского предгорья и прилегающих территорий

- Азербайджан в летних и зимних пастбищ, сенокосов и предотвращения опустынивания по эффективному использованию. Государственной программы по утверждению. Распоряжение Президента Республики Азербайджан.

- Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта/Н.Л. Беручашвили. -Москва, 1990. -287 с.

- Будагов Б.А. Геоморфология южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). -Баку: Элм, 1969. -177 с.

- Будагов Б.А., Эйюбов А.Д. Карта типов ландшафта и физико-географическое районирование Азербайджанской ССР. -Москва, ГУГК СССР, М: 1:600000, 1978.

- Гарибов Я.А. Антропогенное преобразование аридных ландшафтов Азербайджанской ССР//Известия АН Азерб. ССР. -1986. -№ 6. -С. 160-165.

- Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность. -Воронеж, 1986. -224 с.

- Некоторые нормативные правовые акты Азербайджанской Республики о Земельного кодекса. Кабинет Министров Азербайджанской Республики. 15 марта 2000 г. http://dejure.az

- Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана. Баку: Элм, 1970. -170

- Эюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР. -Баку: изд. АН Азерб. ССР, 1968. -188 с.

- Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР. Баку, Элм, 1969, 199 с.