Антропогенная трансформация некоторых свойств и состава гажевых серо-коричневых почв Гянджа-Казахской равнины

Автор: Оруджева Рамала Набиль

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Гажевые серо-коричневые почвы распространены в основном в предгорьях Малого Кавказа, на Гянджа-Казахской равнине и в низовьях бассейна Аракса. Они образованы сменой вулканических пород в жарком и сухом климате. В процессе эрозии и почвообразования колчеданные, алунитизированные и другие серосодержащие породы превращаются в гажевые, на которых образуются серо-коричневые гажевые почвы. В результате деятельности человека, т. е. глубокой вспашки и орошения, эти земли преобразуются. Выяснилось, что трансформация этих почв отчетливо ощущается по толщине гумусового слоя, его распределению по профилю, количеству и составу. Толщина гумусового слоя увеличивается с 40-45 см до 100 см. В результате трансформации длина гумусового профиля постоянно сокращается. Изменения в составе гумуса привели к увеличению содержания гуминовых кислот. Хотя коэффициент на необработанной площади снизился с 1,36 до 0,80, на орошаемой площади он изменился с 1,70 до 0,93.

Серо-коричневые почвы, вулканические породы, аридный климат, гумус, антропогенная трансформация

Короткий адрес: https://sciup.org/14121663

IDR: 14121663 | УДК: 631 | DOI: 10.33619/2414-2948/74/09

Текст научной статьи Антропогенная трансформация некоторых свойств и состава гажевых серо-коричневых почв Гянджа-Казахской равнины

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631 3.511:631

Важность сельского хозяйства в повышении продовольственной безопасности и укреплении сельской экономики подробно проанализирована в Государственной программе «Социально-экономическое развитие регионов на 2019–2023 годы» .

Очень ограниченные земельные ресурсы нашей страны требуют более эффективного использования и защиты существующих земель. Он занимает важное место среди земель Азербайджанской Республики с серо-коричневыми (каштановыми) почвами. Эти земли составляют 21% территории страны. Обустройство этих земель М. Е. Салаев разделил в них серо-коричневые почвы на подтипы. Эти земли занимают большую площадь в Гянджа-Газахской равнине в нижнем Карабахе, в нижнем бассейне Араза. Изучение поздних серокоричневых почв началось в середине прошлого века. Роль Н. Г. Минашиной в изучении этих земель была велика. Исследователь впервые изучил происхождение, распространение, основные особенности состава и направления использования в сельском хозяйстве серокоричневых почв Гянджа-Газахской равнины. Позже академик М. П. Бабаев показал изменения, происходящие в результате орошения этих земель [1, с. 55-61].

Исследования проводились на наклонной равнине Гянджа-Газах в Самухском административном районе. Этот район расположен на границе Малого Кавказа и бассейна р. Куры. Рельеф местности — пологая равнина, для которой характерно наличие холмов разной высоты. Общий наклон находится севернее долины реки Кура. Направление естественного дренажа и поверхностных потоков — на север. В этой части равнины широко распространены неогеновые и антропогенные осадочные породы. Он состоит из карбонатно-сульфатно-отвержденных глин и глин [2, 3].

Климат района исследований — сухой степной и полупустынный климат с мягкой зимой. Средняя многолетняя температура 14,8-15,0°С. Осадков выпадает 280–350 мм осенью и весной. Размер возможного испарения более 2100 мм. Поэтому растениеводство основано на орошении из-за недостатка влаги. Большое место в естественной растительности занимают эфемеры полыни и мелкие ксерофитные кустарники.

Исследование проводилось полустационарно в 5 км к северу от железной дороги Гянджа-Шамкир. Черенки производили в неповрежденной сырой почве и на виноградных плантациях, отбирали пробы на генетических горизонтах. Образцы были проанализированы в лаборатории. Изучены количество, состав и содержание азота в гумусе почв [4, с. 27–29].

Климатические условия серо-коричневых почв сухие и теплые. Мнения по поводу образования гипсовых или суглинистых почв в этом климате расходятся. Исследователи, изучающие историю освоения местности, связывают формирование гажи с распространением вулканических пород и процессами, происходящими в ней. Уклон и рельеф преобладают на южных и юго-восточных склонах. Сильные дожди не могут проникнуть в почву и теряются в результате поверхностного стока. Эта масса, скопившаяся в почве, остается на месте. Гипсовые породы образуются из пиритсодержащих аналитических и других серосодержащих пород в процессе эрозии и почвообразования. Н. Г. Минашина представляет химическую схему этого процесса следующим образом:

2FeS 2 + 6O 2 + 3H 2 O + 4CaCO 3 → 2Fe (OH) 3 + 4CaSO 4 + 4CO 2

Накопления карбоната кальция образуют пробел [3, с. 584]. Состав и свойства суглинистых почв могут варьировать в зависимости от условий. Основной характерной морфологической особенностью суглинистых серо-коричневых почв является то, что почвенный профиль состоит из генетических горизонтов, состоящих из аккумулятивного гумусового слоя, суглинистой и материнской породы, генетически связанных между собой [5, с. 93–95].

Гумусовый горизонт преимущественно серо-бурый, мощностью 30–40 см (часто 20–25 см), глинистый средне- и тяжелый гранолометрический состав, легкопыльный и гористый рельеф рельефа. В этом форте обнаружены корни растений и не полностью разложившиеся органические остатки. Карбонаты в виде мицелл и пятен по мере приближения к позднему слою наталкиваются на кристаллы гипса и мелкозернистые почвы, бурно кипящие, переход в нижний горизонт резкий [3, с. 856].

В профиле гажевый горизонт или пласт темно-коричневато-белого цвета, мощностью 45–55 см, состоит из аморфных и кристаллических гипсовых песчано-песчано-глинистых частиц, намного толще и тверже, чем гумусовый горизонт, бесструктурный, в основном песок, порошок и кристаллы гипса, мелкопористый, сохнет, плохо кипит, гажевый слой постепенно замещается материнской породой [9, с. 46-48].

В этих почвах, относительно бедных органическим веществом, общее содержание гумуса в верхнем слое составляет 1,96%, а в метровом слое — 1,08%. Общее содержание азота составило 0,16% в верхнем слое и в метровом слое — 0,10%. Количество карбонатов в верхнем слое колеблется от 2,13 до 20,50% по профилю [7, с. 460]. Материнская порода, образующая почву, состоит из лессовидных глин делювиального происхождения и формируется в основном на вулканических породах [8, с. 10-15].

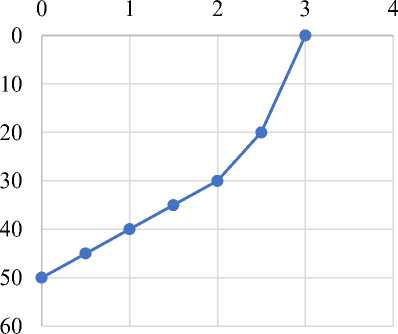

a)

Humus %

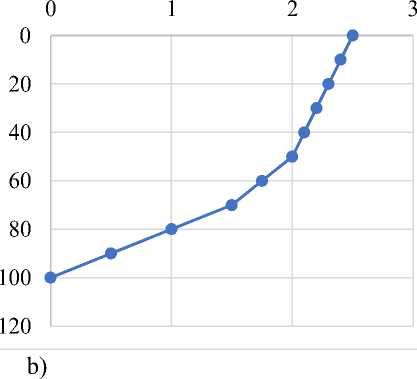

Humus %

Рисунок. Трансформация распределения профиля гумуса: а) неорошаемое целинные; б)

орошаемые, плантации виноградник

При возделывании и орошении серо-коричневых (каштановых) гажевых почв, их состав и морфологическая структура трансформируются. При использовании под виноградными плантациями перегной постепенно перемещается вниз из-за орошения и выращивания. Поэтому распределение гумуса по профилю, мощность гумусового горизонта и количество гумуса отличаются от необработанной площади. Мощность гумусового горизонта увеличивается вдвое, а количество гумуса увеличивается во всех горизонтах, кроме верхнего. Изменения происходят в соотношении гуминовых и фульвокислот. В нефтеносной зоне это соотношение составляет 1,36 в верхнем горизонте, но снижается до 0,80 в нижнем. Это значительная разница в землях, используемых под виноградные лозы. В верхнем горизонте это соотношение составляет 1,06, но во втором слое (21-36 см) оно увеличивается до 1,70.

Затем постепенно уменьшается до глубины 0,93 [6, с. 165-168].

Таблица

НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ГАЖЕВЫХ ПОЧВ

|

Разрез |

Глубина в см |

Количество гумуса в % |

Общий азот в % |

По отношению к общему углероду в % |

||

|

Гуминовые кислоты |

Фульвокислоты |

C h : C f |

||||

|

500 м от |

Целинные почвы |

|||||

|

магистрали |

0-14 |

2,52 |

0,23 |

14,9 |

10,9 |

1,36 |

|

Гянджа- |

14-33 |

1,98 |

0,19 |

12,1 |

10,14 |

1,16 |

|

Газах |

33-42 |

1,51 |

0,12 |

12,5 |

14,16 |

0,80 |

|

В |

Орошаемые под плантациями виноградника |

|||||

|

отдаленности |

0-21 |

2,13 |

0,18 |

12,73 |

11,83 |

1,06 |

|

500 м от |

21-36 |

2,27 |

0,20 |

15,75 |

9,22 |

1,70 |

|

трассы |

36-51 |

1,81 |

0,15 |

14,83 |

10,75 |

1,37 |

|

Гянджа- |

51-87 |

1,05 |

0,09 |

12,00 |

12,78 |

0,93 |

Лабораторный анализ показывает, что количество общего азота в сырой почве составляет 0,23% в верхнем горизонте, а в окультуренной — 0,18%. На необработанном участке этот показатель постепенно уменьшается по мере увеличения глубины, но во втором слое (21–36 см) в окультуренной почве этот показатель увеличивается на 0,20%, а затем постепенно снижается до 0,09%.

Исследования показали, что все показатели на пахотно-орошаемых землях подвержены резким колебаниям.

Естественно, что высокое содержание сульфата кальция в гажевых серо-коричневых почвах ограничивает его использование. Установлено, что в гажевых серо-коричневые почвы утратили прежнюю морфологическую структуру и приобрели новые характеристики в результате орошения.

Мощность гумусового горизонта увеличилась с 25-30 см до 100 см, а количество гумуса по профилю уменьшилось с 3,0% до 0,3%. В результате продуктивность этих земель повысилась. За счет поливной обработки количество азота в почве увеличивалось по профилю. Благоприятные изменения происходят в гранулометрическом составе почв, что сказывается на показателях плодородия.

Список литературы Антропогенная трансформация некоторых свойств и состава гажевых серо-коричневых почв Гянджа-Казахской равнины

- Бабаев М. П., Гурбанов Э. А. Картирование деградации земель Кура-Аразской низменности // Сборник трудов АТС. 2010. Т. XI. Ч. I. С. 55-61.

- Гусейнов А. М., Гусейнов Н. В. Химия почв. Баку. 2015. 584 с.

- Мамедов Г. Ш. Социально-экономические и экологические основы эффективного использования земельных ресурсов Азербайджана. Баку: Элм, 2007. 856 с.

- Оручова Р. Н. Изучение гипсометрических и морфометрических показателей в почве. Гянджа. 2019. C. 27-30.

- Вердиева В. К. Изучение земель Джейранчол и их водно-физических свойств // Материалы XV Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, Баку. 2011. С. 93-95.

- Вердиева В. К. Диагностические показатели почв Джейранчольского массива // Пути повышения плодородия почв Азербайджана: Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 80-летию М. И. Джафарова. Гянджа, 2016. С. 165-168.

- Сеидалиев Н. Ю. Основы агрохимии. Баку. 2016. 460 с.

- Вердиева В. Г. Деградация почв Азербайджанской Республики и пути их улучшения // Актуальные проблемы и тенденции развития современной науки: Материалы Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2014. С. 10-15.

- Вердиева В. Г., Гусейнов М. С. Деградация пастбищных угодий Азербайджана из-за чрезмерного выпаса скота и способы его улучшения // Наука и мир. 2014. №9(13). С. 46-48.