Антропогенные изменения ландшафтов в окрестностях средневековых поселений: палинологический аспект

Автор: Алешинская А.С., Спиридонова Е.А., Кочанова М.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В течение Средневекового периода наблюдалось резкое увеличение того, как человеческая деятельность трансформировала ландшафты, которые происходили на фоне частых климатических изменений и которые могут быть четко записаны с использованием данных анализа пыльцы. Палинологические исследования позволили выявить изменения в характере растительности, происходящие из естественных - прежде всего климатических факторов, а также в результате человеческой деятельности. Кроме того, на основе палинологии также можно отслеживать этапы землепользования, периоды процветания и сокращения поселений.

Средневековье, палинологический анализ, культурный ландшафт, растительный покров, климатический и антропогенный факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328640

IDR: 14328640

Текст научной статьи Антропогенные изменения ландшафтов в окрестностях средневековых поселений: палинологический аспект

Спорово-пыльцевой, или палинологический, анализ является одним из старейших микробиологических методов. Он зародился на рубеже XIX и XX вв. и с тех пор широко применяется в различных отраслях науки: геологии, палеогеографии, биологии, криминалистике, фармакологии, археологии.

Как уже видно из названия метода, объектом его исследования являются пыльца и споры растений. Оболочки пыльцы и спор состоят из трудно разрушаемого пробкоподобного вещества (полленин, пропетин). Они стойки к химическим воздействиям, почти не разрушаются, слабо минерализуются и поэтому исключительно долго сохраняются в ископаемом состоянии. Пыльца и споры различных растений имеют характерные морфологические особенности, позволяющие распознавать и определять их в процессе анализа до семейства, рода, иногда вида.

Высшие растения производят огромное количество пыльцевых зерен или спор, которые попадают на поверхность суши или воды, становятся компонентом отложений и постепенно переходят в ископаемое состояние. Путем химической обработки пыльцу отделяют от вмещающей породы и определяют под микроскопом. Совокупность всех определенных в образце форм называется спорово-пыльцевым спектром.

Обилие пыльцы и спор в исследуемых пробах позволяет статистически обработать данные палинологического анализа и получить не только качественные, но и количественные характеристики состава спектров.

При реконструкции растительного покрова территории учитывается не только состав спорово-пыльцевого спектра, но и сохранность пыльцы и спор, а также различные морфологические отклонения. По ним можно судить о том, насколько благоприятны были условия для произрастания растений. Так, у пыльцы многих растений при неблагоприятных условиях произрастания, а также на границах ареала иногда меняется количество пор.

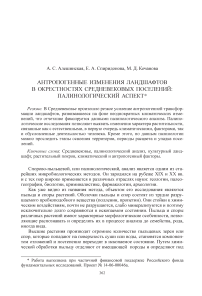

Статистическая обработка полученных данных, составление ведомостей и построение диаграмм проводится по специальным программам. Мы используем программу, разработанную в нашей лаборатории ( Кочанова и др. , 2005). Графическим результатом анализа является спорово-пыльцевая диаграмма (рис. 1).

Проанализировав диаграмму, можно выделить несколько спорово-пыльцевых комплексов, которые объединяют образцы, имеющие близкий качественный и количественный состав доминирующих форм.

Интерпретация данных палинологического анализа позволяет:

-

1) восстанавливать палеоландшафты и определять степень влияния человека на природную среду;

-

2) для железного века и Средневековья определять роль земледелия в хозяйственном укладе древнего человека;

-

3) устанавливать изменения в хозяйственном использовании территории;

-

4) обосновывать возраст археологических памятников и проводить корреляцию культурных слоев как внутри одного памятника, так и между различными памятниками.

Одной из основных задач палинологии является восстановление природной среды. Основой для данных реконструкций является спорово-пыльцевой спектр, полученный для каждого образца. Проанализировав его, можно восстановить, какие растения росли на изучаемой территории в момент формирования данных отложений. Близкие по качественному и количественному составу спектры объединяются в спорово-пыльцевой комплекс, который дает характеристику растительного покрова для определенного временного отрезка, когда формировался этот слой.

Спорово-пыльцевой спектр складывается из двух составляющих.

Первая составляющая – это элементы зональной растительности, которые характерны для определенной природной/географической зоны. Для европейской части России это различные леса (хвойные, смешанные, широколиственные), южнее – лесостепи, степи. В спектрах лесной зоны эта составляющая представлена пыльцой различных древесных пород (цв. илл. XXVIII).

Второй составляющей спектра являются растения локальных естественных местообитаний (прибрежно-водных, луговых, болотных и т. д.), а также антропогенные сообщества или отдельные виды, появившиеся в результате хозяйственной деятельности человека.

= 3

Z

3 3

(и)енидЛщ

Антропогенная трансформация природных геосистем в пределах лесной зоны европейской части России началась в железном веке, но особенно активно проявилась в Средневековье.

До последнего времени палинологический анализ использовался в основном на памятниках мезолита, неолита и эпохи бронзы, где культурные слои были чаще связаны с водно-болотными отложениями. Это было обусловлено тем, что такие породы проще химически обрабатывать для анализа. Кроме этого, палинологическое изучение и восстановление природной среды на ранних этапах развития общества возможно без учета антропогенных изменений, которые в это время были ничтожно малы. Только начиная со Средневековья и отчасти железного века проведение палеогеографических реконструкций требует постоянного учета антропогенного фактора.

В процессе палинологического изучения образцов со средневековых памятников из различных районов лесной зоны выявилась очень слабая палеоботаническая изученность как динамики природной среды в целом, так и различных фитоценозов на отдельных территориях. Кроме этого, многообразие геолого-геоморфологического положения археологических памятников требует в каждом случае индивидуального подхода. В связи с этим потребовалось пересмотреть некоторые методические аспекты палинологического анализа с учетом особенностей изучения средневековых памятников ( Спиридонова и др. , 2008а; 2008б).

Палинологическое изучение археологических объектов Средневековья дает возможность фиксировать различные стороны воздействия человека на природную среду в результате хозяйственной деятельности, определяя вырубку лесов, обустройство территории под поселения, развитие земледелия, скотоводства и другие особенности землепользования.

Для восстановления динамики природной среды в Средневековье в первую очередь нужно было выявить изменения зональных особенностей растительного покрова, связанные с климатическим фактором.

Для Средневековья известно два наиболее значимых климатических события. Это средневековый климатический оптимум и малый ледниковый период.

Временные рамки климатического оптимума несколько отличаются у разных авторов. Его начало датируется от 900 до 1100 г., а конец – от 1200 до 1350 г. По данным изотопно-кислородного анализа, оптимум продолжался с 900 по 1350 г. ( Stuiver et al. , 1995). Если же связывать его с проявлением солнечной активности, в частности – с большим солнечным максимумом (Grand Solar Maximum), то его продолжительность будет с 1100 по 1250 г. ( Yu, Ito , 2000). Как правило, исследователи не связывают климатический оптимум только с этим максимумом, а включают сюда же и более ранний максимум солнечной активности, отмечавшийся с 900 по 1050 г. Между этими двумя максимумами отмечается период пониженной солнечной активности продолжительностью с 1010 по 1050 г. Максимум средневекового потепления по осредненной температурной кривой Северного полушария прослеживается с конца X до начала XII в.

Средневековый климатический оптимум отчетливо прослеживается на палинологических диаграммах по большинству изученных памятников. В лесной зоне с ним связано увеличение в спектрах количества пыльцы теплолюбивых широколиственных пород, таких как липа, дуб, вяз. Такую картину мы можем наблюдать на примере поселения Настасьино (Московская область) (рис. 1) (Спиридонова, Алешинская, 2004). Даже в северных районах (в Вологодской области) в спектрах, полученных по поселению Минино, фиксируется потепление климата, сопровождавшееся появлением в составе хвойных лесов широколиственных пород и уменьшением роли ели и сосны (Спиридонова, Алешинская, 2009а; 2009б; Spiridonova, Aleshinskaya, 2012а; 2012б). Все это указывает на то, что в это время происходило расширение ареалов неморального комплекса и соответственное сокращение ареалов таежного комплекса.

Вслед за малым климатическим оптимумом наступило ухудшение климатических условий, получившее название малого ледникового периода, который продолжался до середины XIX в. В составе растительного покрова это привело к уменьшению роли различных широколиственных и увеличению хвойных пород (сосны и ели), что также отчетливо прослеживается на спорово-пыльцевых диаграммах, полученных для средневековых памятников.

Все эти зональные особенности растительного покрова отражаются в спектрах, полученных как по естественным разрезам, так и по археологическим памятникам.

Климатические изменения, безусловно, играли немаловажную роль в жизни людей, создавая, например, благоприятные условия для земледелия и скотоводства или, наоборот, приводя к упадку того или иного вида хозяйственной деятельности.

В то же время хозяйственная деятельность в свою очередь изменяла природную среду, и следы этих изменений отчетливо прослеживаются на споровопыльцевых диаграммах. Влияние человека на окружающую среду в Средневековье стало важным фактором. Оно проявлялось в первую очередь в характере землепользования: вырубка леса, выпас скота, земледелие, создание искусственных водоемов, осушение заболоченных участков и т. д.

Освоение территории человеком, как правило, начиналось с расчистки территории: с вырубки леса. На спорово-пыльцевых диаграммах этот процесс выражается резким снижением количества пыльцы древесных пород, что отчетливо видно на примере приведенной выше диаграммы по поселению Настасьино (рис. 1).

Часто расчистка территории сопровождалась не только вырубкой, но и сжиганием деревьев и кустарников. Следы пожара отчетливо видны в пробах под микроскопом. В образцах помимо органических остатков встречается большое количество угольков, золы. Органика, в том числе и пыльца, обуглена. Иногда в таких слоях пыльца вообще отсутствует или так сильно обгорела, что определить ее невозможно. Во многих случаях в пробах из слоя пожара встречается большое количество пыльцы иван-чая (семейство Onagraceae) (цв. илл. XXVIII), который, чаще всего, первым появляется на месте пожарищ, за что и получил в народе название «пожарная трава».

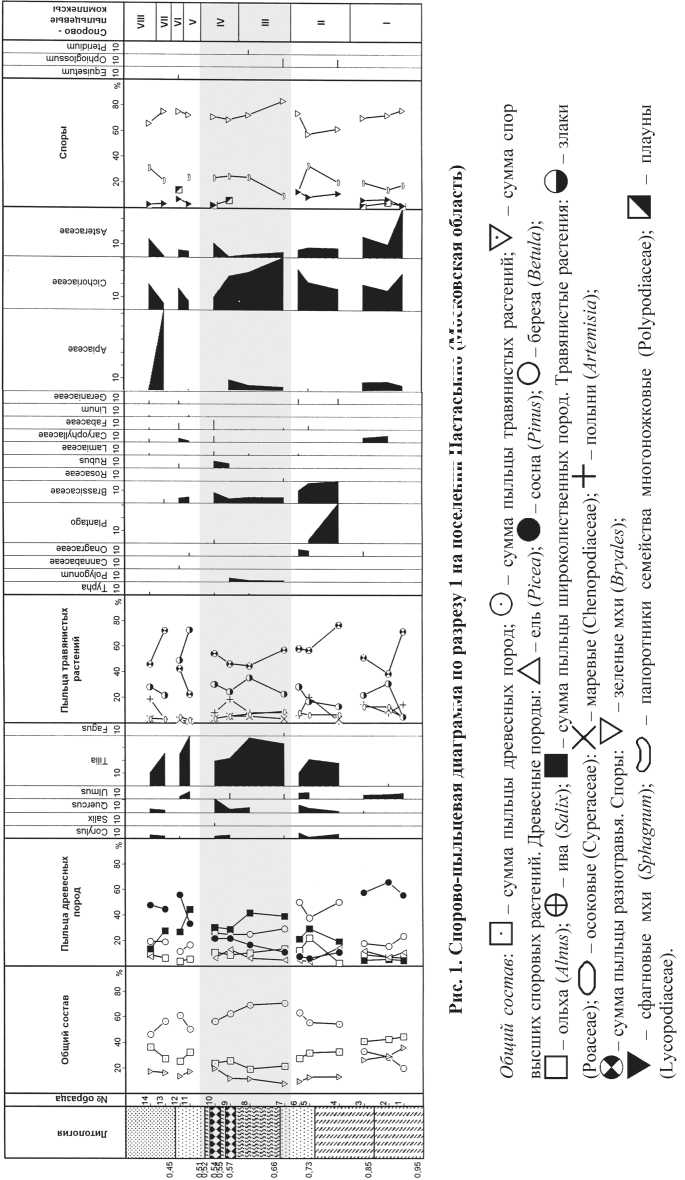

Самое большое количество пыльцы иван-чая было отмечено в образцах из раскопа у церкви Бориса и Глеба (1152) в с. Кидекша под Суздалем, где пыльца иван-чая доминирует в составе травянистых растений (рис. 2).

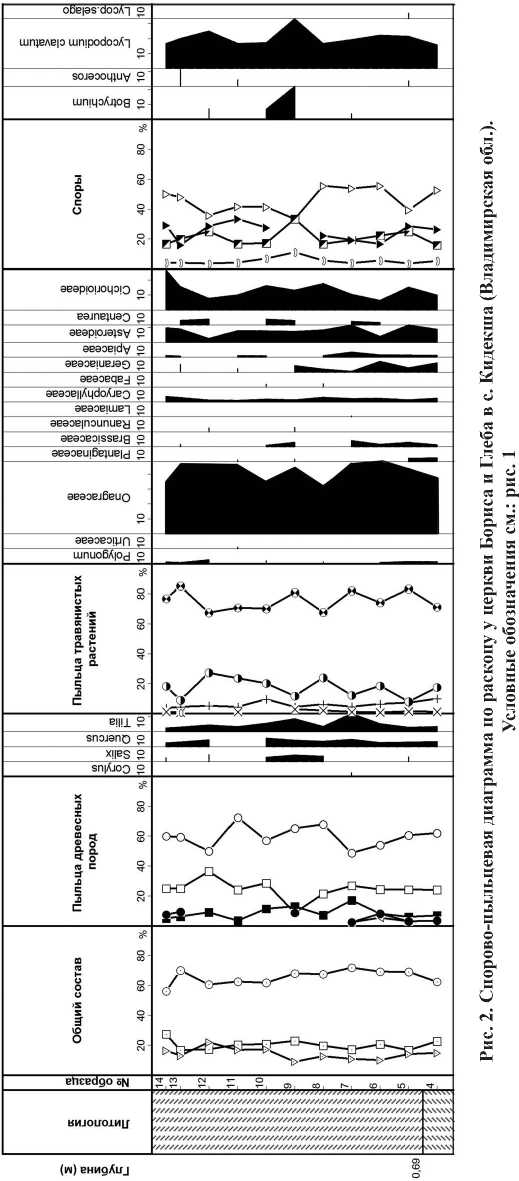

Естественно, что лес вырубали для различных целей. Рассмотрим несколько наиболее простых вариантов использования территории, которые можно проследить по палинологическим диаграммам (рис. 3). Конечно, такие сюжеты в чистом виде встречаются очень редко, поскольку, как правило, преобладало комплексное использование человеком освоенной территории.

Первый вариант – расчистка территории под поселение. В данном случае в спорово-пыльцевых спектрах преобладает пыльца травянистых растений, в составе которых доминируют рудеральные сорные растения. Чаще всего встречается пыльца подсемейств цикориевых (Cichorioideae) и астровых (As-teroideae). А также крапива ( Urtica ), подорожник ( Plantago ), горец ( Polygonum ) (цв. илл. XXVIII).

Еще один вариант – это вырубка леса на стройматериалы, без дальнейшего использования территории. В этом случае в спорово-пыльцевых спектрах после резкого снижения количества пыльцы древесных пород снова наблюдается ее рост, но чаще с преобладанием пыльцы березы, что свидетельствует о зарастании вырубки вторичными березняками.

И наконец, наиболее распространенный и четко фиксируемый на диаграммах вариант – расчистка территории под пашню. В данном случае в спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца травянистых растений, среди которых появляется большое количество пыльцы культурных злаков и пашенных сорняков.

Для установления характера использования посевных площадей необходимо определение вида сельскохозяйственных культур. В данном случае определенную проблему представляет диагностика пыльцы культурных злаков. Пыльца злаков очень однообразна по морфологическому строению, что затрудняет ее видовое определение, а размеры пыльцевых зерен довольно сильно варьируют – от 16 до 60 µ (рис. 2).

Вопросами видовых определений и диагностических различий культурных и дикорастущих злаков занимались многие исследователи как у нас в стране, так и за рубежом ( Firbas , 1937; Erdman , 1944; Куприянова , 1945; Федорова , 1959; Гуман , 1978).

Пыльцу злаков подразделяют на три группы.

В первую группу входит в основном пыльца культурных злаков, средняя величина пыльцевых зерен которых превышает 40 µ. Вторая группа включает главным образом пыльцу культурных злаков, частично сопровождающих их сорных злаков и пыльцу дикорастущих злаков. Средняя величина зерна пыльцы этой группы – 35–40 µ.

Третья группа состоит преимущественно из пыльцы дикорастущих злаков, включая только пыльцу пшеницы однозернянки Triticum monococcum, проса и некоторых видов ячменя. Средняя величина зерна пыльцы 32–35 µ.

Таким образом, только очень крупную пыльцу мы можем более или менее уверенно отнести к культурным злакам.

Для того чтобы судить о наличии культурных злаков, помимо морфологии пыльцы приходится опираться и на некоторые косвенные признаки. Одним из них является тот факт, что пыльца культурных злаков почти всегда помимо одиночных зерен присутствует в больших скоплениях. Вторым таким признаком является наличие пашенных сорняков.

у Резкое снижение количества пыльцы древесных пород

Преобладание пыльцы травянистых растений

Преобладание пыльцы травянистых растений

• Увеличение количества пыльцы древесных пород

Появление пыльцы культурных растений

Преобладание пыльцы рудеральных растений

• Преобладание пыльцы березы

Появление пыльцы пашенных сорняков

Стройматериалы i

Рис. 3. Основные типы хозяйственного использования территории

Несмотря на все эти сложности, как правило, удается установить существование земледелия в районе того или иного памятника. Так, например, совершенно однозначно можно судить о существовании в Средневековье земледелия на Самбийском полуострове (Калининградская обл.). Вид под микроскопом образцов из этих памятников просто поражает. Здесь все поле зрения заполнено пыльцой культурных злаков разной морфологии, что бесспорно свидетельствует о разнообразии зерновых культур, внедренных в севооборот, и о развитой сельскохозяйственной индустрии ( Алешинская и др. , 2009).

Существенно лучше обстоит дело с диагностикой пыльцы гречихи и льна (цв. илл. XXVIII). Присутствие пыльцы гречихи интересно не только с «хозяйственной» точки зрения. При температуре ниже 12–13° гречиха растет плохо, но в то же время для нее неблагоприятна и высокая температура (выше 30°), особенно в период цветения, так как ухудшается опыление и отмирают завязи. Оптимальная температура в период цветения – плодообразования 17–25°, а относительная влажность воздуха должна быть не менее 50%. Таким образом, будучи культурой, весьма требовательной к теплу и влаге, гречиха может служить индикатором теплых и влажных условий. К сожалению, в палинологических спектрах большое количество пыльцы гречихи встречается очень редко. Из нашей практики можно привести только два примера, когда в образцах из раскопов в Московском Кремле и из Житного раскопа (Кремль Переяславля Рязанского)

содержание пыльцы гречихи составляло около 10 % от суммы травянистых растений ( Алешинская и др. , 2013).

Оценивая соотношение культурных злаков и сопутствующих посевам сорняков, можно судить о состоянии пахотных угодий в различные периоды существования какого-либо поселения. Наиболее часто в посевах встречаются гречиха татарская ( Fagopirum tataricum ), горец птичий ( Polygonum aviculare ), горец почечуйный ( Polygonum persicaria ), горец вьюнковый ( Polygonum convolvulus ), щавелек ( Rumex acetosella ) + щавель кислый ( R.acetosa ), марь белая ( Chenopodium album ), василек синий ( Centaurea cyanus ), а также различные представители семейства крестоцветных (Brassicaceae). Перечисленные виды помимо непосредственного участия в самих посевах или по окрайкам полей часто образовывает своеобразные группировки на парах и залежах. Кроме этого, здесь появляется, а иногда и господствует, пыльца подмаренника ( Galium ), различных представителей подсемейства цикориевых (Cichorioideae). В этом случае роль пыльцы культурных злаков будет минимальна.

В процессе развития различных агросистем, особенно около крупных поселений, происходило существенное преобразование окружающего ландшафта: от преобладания естественной растительности – к пашне и пастбищам. Флористически богатый, многоярусный растительный покров лесной зоны на больших площадях замещался иногда на монокультуру. Экологическая система коренным образом трансформировалась и структурно упрощалась.

Как уже отмечалось выше, такие простые варианты встречаются очень редко. Как правило, преобладало комплексное использование освоенной территории. После расчистки она могла использоваться частично под пашню и под поселение, могла распахиваться не полностью и т. д. Вариантов ее использования может быть очень много. Сочетание различных типов использования земель выражается соответственно в разном соотношении пыльцы древесных и травянистых растений, различном сочетании культурных и сорных растений, в разном составе сорняков. Анализируя эти данные, мы можем с определенной степенью достоверности восстановить характер хозяйственной деятельности и степень влияния человека на окружающую среду. Очень наглядно подобные реконструкции хозяйственной деятельности выглядят на таблицах, где для исследованного памятника отражены данные палинологического анализа, показатели хозяйственной деятельности и состояние природной среды на протяжении всего изученного этапа Средневековья (табл. 1) ( Спиридонова, Алешинская , 2004).

Ярким примером антропогенных изменений природных ландшафтов является Владимирское ополье – остров безлесных пространств в зоне смешанных лесов. Именно здесь в благоприятных для земледелия природных условиях на густонаселенной в Средневековье территории образовался интразональный ландшафтный комплекс, являясь по существу уникальным природным феноменом. Причина возникновения ополий в пределах лесной зоны интересовала ученых начиная с XIX в. и вплоть до наших дней. Многие рассматривали их как доисторические степи ( Танфильев , 1902) или лесостепи, образование которых связано с колебаниями климата в послеледниковое время ( Берг , 1947) или с карбонатными подстилающими породами ( Мильков , 1964). И только Л. М. Ахромеев (1992) объяснил это явление многовековой хозяйственной деятельностью человека.

Таблица 1. Корреляция разрезов по данным палинологического анализа и особенности хозяйственного использования территории вблизи поселения Настасьино в Средневековье

|

О я о S я а я о ^ н a и Н Д |

яоээк* Hi/Binoirn эинэьисэях |

|||||||||||||

|

HMBMBHdoo иншвп 9HHBX3BdB£ |

||||||||||||||

|

hojXv aHHadHmoBj |

||||||||||||||

|

>Я оо я и о я X Я я ® н 5 О ® |

Я Н Я с * V с 5 * со S |

ЭИНЭЫШЭЯХ |

||||||||||||

|

ч±эонч1гидк±э |

||||||||||||||

|

9ИН9ШЧН9ИХ |

||||||||||||||

|

Я 2 я я „ о я я О Я Ян о |

ИИНШ9Н£[ |

> |

||||||||||||

|

HHHHadxXHQ |

> X |

X |

> X |

X |

X |

|||||||||

|

£ ESdEBJ |

> |

> |

||||||||||||

|

J ESdEBJ |

X |

X |

X |

|||||||||||

|

СЧ |

’—1 |

о |

Ох |

ОО |

г- |

чо |

<о |

чг |

го |

СЧ |

||||

|

Я я Я я с с я я а |

К о о S оо Я н я о Я оо Ян оо to |

5 Ян к X к к оо м н о я я S я. я я Я оо Ян оо to к я оо S оо Я н о Я о Я к о о о |

X к 00 о Я S Ян я о я я я 00 я я я 00 а 00 Ян оо to 00 я со Я >3 о я я Я о Он О Я |

з оо Ян оо to S 00 Я н о Я о Я Я О о о |

з 00 to Я Я[ О Ян о я X я 00 н о я я S о Ян я 3 00 я н о Я о Я я о о о |

в 5 Ян о я 00 я я 00 м о я я S о Ян я 3 cd я о о о |

S 00 Я >3 Я л 00 Н Я Я 00 Я Я Я X л я Ч ч S я. со 00 2 00 to и я £ н М >3 tl 5 §• 8 а |

я я о я л 00 я £ я я х я о я я 3 ^ О К я ^ я 3 н к >1 н со О 00 Он Ян к to я |

я я со cd >3 О я л 00 я я 00 я 5 я я ^ я 3 н к 2 я £ га >i н со О 00 Ян к оо Я to я |

S 00 Я >3 Я л 00 Я Я 5 ч: я о НН Ян s о Я к н д >3 t^ S 5 & 8 а |

сЗ Я О о о я оо |

ч о я. о я X я я я оо И н о я я S о я. оо Я Н Я ^3 я я 5 Ё я 00 я о я я о о о |

||

|

xondtoa Hi4HdnI?H9VB)[ |

™за 1ЛХ вниаокоп KEdoig |

вяэа 1ЛХ вниаокоп иваdoи |

вюа лх BHHtodaj |

о |

о |

ЕС |

||||||||

Решению этой проблемы были посвящены многолетние палинологические исследования авторов, проведенные по средневековым памятникам и естественным разрезам во Владимирском ополье ( Алешинская и др ., 2008). Данные спорово-пыльцевого анализа отчетливо фиксируют переход от природного лесного флористического комплекса к открытому природно-антропогенному начиная с Х в. В окрестностях селищ прослеживается сокращение лесов. Им на смену приходят открытые пространства, занятые пустошами на месте вырубок, луговой растительностью и пашнями. Открытый ландшафт окончательно сформировался в XII в. в период массовой древнерусской колонизации, в условиях потепления климата, способствовавшего земледельческой экспансии на север. Таким образом, открытый ландшафт Владимирского ополья представляет собой вторичное образование, сложившееся в результате средневековой колонизации территории.

Палинологические исследования, проведенные на средневековых памятниках лесной зоны, показывают, что на протяжении всего этого периода происходили существенные изменения соотношения между природными и антропогенными комплексами. На некоторых территориях процесс антропогенного воздействия на природную среду становился господствующим, приводя к появлению культурных ландшафтов вокруг поселений. В то же время в различных частях лесной зоны формирование и динамика культурных ландшафтов проявлялись по-разному.

Таким образом, антропогенное преобразование природы – это сложный, постоянно действующий процесс, который при благоприятных условиях не только приводил к формированию культурных ландшафтов, но и обеспечивал дальнейшее развитие хозяйственной деятельности человека.

Список литературы Антропогенные изменения ландшафтов в окрестностях средневековых поселений: палинологический аспект

- Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Макаров Н.А., Спиридонова Е.А., 2008. Становление агРАрного ландшафта Суздальского ополья в средневековье (по данным археологических и палеоботанических исследований)//РА. № 1. С. 35-47.

- Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Спиридонова Е.А., 2009. Результаты палинологических исследований на археологических памятниках Самбийского п-ова (Калининградская обл.)//Аналитические исследования Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 275-303.

- Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Спиридонова Е.А., 2013. Результаты палинологических исследований культурного слоя из раскопа Житный (2010 г.)//Материалы по археологии Переяславля Рязанского. Вып. 2. Рязань: РИАМЗ. С. 70-87.

- Ахромеев Л.М., 1992. Ландшафты ополий и их типологическая классификация//Прикладные вопросы изучения природных процессов. М. С. 93-97.

- Берг Л.С., 1947. Географические (ландшафтные) зоны Советского Союза: В 2 т. М.: Географгиз: Красный пролетарий. Т. 1. С. 388.

- Гуман М.А., 1978. Антропогенные изменения растительности юга Псковской области в голоцене (по палинологическим данным)//Ботанический журнал. Т. 63. № 10. С. 34-46.

- Кочанова М.Д., Алешинская А.С., Спиридонова Е.А., 2005. Новое программное обеспечение для обработки данных спорово-пыльцевого анализа//Материалы XI Всероссийской палинологической конференции «Палинология: теория и практика» (27 октября -1 ноября 2005 г., Москва)/Отв. ред. С.А. Афонин, П.И. Токарев. М.: Палеонтологический ин-т РАН. С. 13-15.

- Куприянова Л.А., 1945. О пыльце однодольных растений//Советская ботаника. Т. 13. № 3. С. 38-46.

- Мильков Ф.Н., 1964. О природе ополий на Русской равнине//Вопросы регионального ландшафтоведения и геоморфологии СССР/Отв. ред. П.Н. Цысь. Львов: Львовский ун-т. Вып. 8. С. 20-27.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 2004. Особенности природной среды и хозяйственного освоения Настасьино//Средневековое поселение Настасьино: тр. Подмосковной экспедиции Института археологии РАН/Ред.-сост. А.В. Энговатова. Т. 2. С. 92-103.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д., 2008а. Естественные и антропогенные изменения природного комплекса лесной зоны Русской равнины в средневековье. М.: Воентехиниздат. 244 с.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д., 20086. Новые методические направления в палинологии при исследовании археологических памятников Средневековья//КСИА. Вып. 222. С. 38-55.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 2009а. Изменения природной среды в окрестностях средневековых поселений на Кубенском озере по данным спорово-пыльцевого анализа//Археология севернорусской деревни X-XIII веков. Т. 3/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: Наука. С. 7-10.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., 20096. Результаты палинологических исследований разрезов в Мининском микрорегионе и в устье р. Делялевки на Кубенском озере: //Археология севернорусской деревни X-XIII веков. Т. 3/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: Наука. С. 123-144.

- Танфильев Г.И., 1902. К вопросу о доисторических степях во Владимирской губернии//Почвоведение. № 4. С. 393-397.

- Федорова Г.В., 1959. Некоторые особенности пыльцы культурных злаков//Материалы по геоморфологии и палеогеографии. Работы по спорово-пыльцевому анализу. Т. 21. М.; Л.: АН СССР. (Тр. Ин-та географии АН СССР; Вып. 77.)

- Erdtman G., 1944. Pollen morphology of the cereals. With notes on the pollen morphology in Truticale//Svensk. bot. Tidskr. Bd. 38. H. 2.

- Firbas F., 1937. Der pollen analytische Nachweis des Getreidebaus//Zeitschrift für Botanik. Bd. 31. P. 447-478.

- Spiridonova E.A., Aleshinskaya A.S., 2012а. The Environmental Context. Results of palynological investigations of archaeological sites in the Lake Ilmen and Lake Kubenskoye study areas//The Archaeology of Medieval Novgorod in Context/Edited by M.A. Brisbane, N.A. Makarov, E.N. Nosov. Oxford: Oxbow Books. Р. 10-39.

- Spiridonova E.A., Aleshinskaya A.S., 2012б. The Environmental Context. Notes on present day vegetation in the Lake Ilmen area//The Archaeology of Medieval Novgorod in Context/Edited by M.A. Brisbane, N.A. Makarov, E.N. Nosov. Oxford: Oxbow Books. (Accompanying CD-ROM p. 1-3).

- Stuiver M., Grootes P.M., Braziunas T.F., 1995. The GISP2 δ18O climate records of the past 16,500 years and the role of the Sun, ocean, and volcanoes.//Quaternary research. 44.

- Yu Z., Ito E., 2000. Historical solar variability and mid-continent drought//PAGES Newsletter. Vol. 8. №. 2. P. 6-7.