Антропологическая экспертиза скелетных материалов из позднеантичного могильника Сувлу-Кая (Юго-Западный Крым)

Автор: Казарницкий А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты экспертизы антропологических материалов из могильника античного времени Сувлу-Кая в Юго-Западном Крыму. Обсуждаются демографические и краниологические особенности двух хронологических групп из подбойных могил III-IV вв. и из склепов IV-V вв. н.э. Захоронения в подбоях, по-видимому, оставлены кратковременным, преимущественно мужским коллективом,для которого характерны высокий травматизм, традиция искусственной деформации головы и краниометрические признаки, свойственные носителям позднесарматской культуры низовьев Волги и Дона. Выборка из склепов близка демографическим параметрам нормальной и сравнительно благополучной человеческой популяции;морфология единичных черепов позволяет предположить участие в формировании этой группы потомков местного догреческого населения Крыма.

Физическая антропология, краниология, краниометрия, палеодемография, античность, римское время, сарматы, тавры, крым

Короткий адрес: https://sciup.org/14328303

IDR: 14328303

Текст научной статьи Антропологическая экспертиза скелетных материалов из позднеантичного могильника Сувлу-Кая (Юго-Западный Крым)

* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 15-18-30047 («Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н. э. – VII в. н. э.)»).

нимали участие студенты археологического и этнографо-антропологического полевых отрядов Института истории СПбГУ.

К настоящему моменту на памятнике вскрыто около сорока захоронений, которые разделяются на две хронологические группы с очевидными различиями в погребальных конструкциях и составе сопровождающего инвентаря – это подбойные захоронения первой половины III – IV в. и склепы IV–V вв. н. э. В подбоях находились костные останки преимущественно одного, реже – двух или трех человек, склепы же представляют собой исключительно коллективные захоронения от двух до восьми индивидов одновременно. Полученные антропологические материалы позволяют провести собственно антропологическую экспертизу с целью формулирования гипотезы о происхождении групп населения, оставивших могильник, а также о том, является ли данный памятник общим кладбищем или местом погребения избранных. Экспертиза проводилась в августе 2015 г. на базе Представительства СПбГУ в Республике Крым, после чего все материалы были возвращены в Бахчисарайский музей-заповедник.

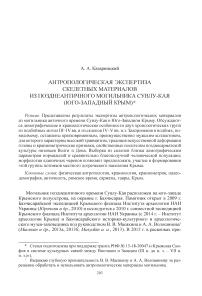

Выборка из подбойных захоронений сформирована из 24 скелетов из могил № 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 36. Серия из склепов № 3, 7, 16, 18, 25 (?), 32, 35 состоит из 37 скелетов. Обработаны не все имеющиеся костные материалы: часть исключена либо из-за депаспортизации, либо из-за плохой сохранности. Необходимо также учитывать, что многие погребения – в особенности склепы – были ограблены, вследствие чего анатомический порядок, целостность и, возможно, состав костей в них нарушены. Тем не менее, выборки представляются достаточными для предварительного обсуждения антропологических особенностей двух хронологических групп населения, оставивших могильник Сувлу-Кая. Определение пола и возраста, расчет демографических параметров (табл. 1, рис. 1) и измерения черепов (табл. 2) проводились по стандартным методикам ( Алексеев, Дебец , 1964; Алексеев , 1966; Acsadi, Nemeskeri , 1970; Weiss , 1973; White, Folkens , 2005).

Серия из подбойных захоронений имеет аномальную демографическую структуру. Здесь отсутствуют останки детей и подростков до 15–19 лет (см. табл. 1). Юные индивиды, не достигшие половой зрелости (15–18 и около 18 лет), встречены дважды – в погр. № 6 и № 9 (третий скелет) – оба предположительно мужского пола. Соотношение женщин (6) и мужчин (18) – одна к трем. Подавляющее большинство погребенных зрелого возраста – от 35 до 50 лет, индивиды финальной возрастной когорты (старше 50 лет) составляют 15,6 %. Средний возраст умерших достигает 40 лет. Рассчитанная вероятность смерти (qx) в группе невелика в возрасте до 35 лет, после чего стремительно увеличивается в каждой последующей возрастной когорте; кривая вероятности дожития до каждой возрастной когорты (lx) имеет отчетливый перегиб на отрезке 35–39 лет, после которого скорость убыли населения быстро возрастает (рис. 1).

В склепах демографические параметры иные. Детей и подростков до 18 лет здесь 24 %, соотношение женщин (9) и мужчин (15) – 37,5 / 62,5 %, что ближе к паритетному соотношению полов в нормальных популяциях. Распределение скелетов по возрастным когортам более равномерное, чем в серии из подбоев, при этом доля доживших до возраста старше 50 лет тоже велика – 15,5 %.

Таблица 1. Общие таблицы смертности для двух выборок

|

Возрастные когорты |

Подбойные захоронения |

Погребения в склепах |

||||||

|

Dx |

dx |

lx |

qx |

Dx |

dx |

lx |

qx |

|

|

0–4 |

0,00 |

— |

— |

— |

3,50 |

9,46 |

100,00 |

0,09 |

|

5–9 |

0,00 |

– |

– |

– |

2,50 |

6,76 |

90,54 |

0,07 |

|

10–14 |

0,00 |

– |

– |

– |

0,50 |

1,35 |

83,78 |

0,02 |

|

15–19 |

1,50 |

6,25 |

100,00 |

0,06 |

2,25 |

6,08 |

82,43 |

0,07 |

|

20–24 |

1,00 |

4,17 |

93,75 |

0,04 |

0,75 |

2,03 |

76,35 |

0,03 |

|

25–29 |

1,50 |

6,25 |

89,58 |

0,07 |

3,83 |

10,36 |

74,32 |

0,14 |

|

30–34 |

2,00 |

8,33 |

83,33 |

0,10 |

4,33 |

11,71 |

63,96 |

0,18 |

|

35–39 |

4,25 |

17,71 |

75,00 |

0,24 |

4,83 |

13,06 |

52,25 |

0,25 |

|

40–44 |

5,75 |

23,96 |

57,29 |

0,42 |

4,50 |

12,16 |

39,19 |

0,31 |

|

45–49 |

4,25 |

17,71 |

33,33 |

0,53 |

4,25 |

11,49 |

27,03 |

0,43 |

|

Старше 50 |

3,75 |

15,63 |

15,63 |

1,00 |

5,75 |

15,54 |

15,54 |

1,00 |

|

Всего |

24,00 |

100,0 |

37,00 |

100,0 |

||||

Средний возраст умерших составляет 32,8 года, без учета детской смертности – 38,6 лет. Вероятность смерти (qx) в младенчестве небольшая и снижается до минимума в наиболее физиологически стабильной детской когорте 10–14 лет, затем слегка повышается после 15 лет и снова снижается с 20 до 25, после чего постепенно увеличивается (см. рис. 1). Скорость убыли населения (lx) заметно повышается в период 25–39 лет, однако в последующих когортах нарастает равномерно и медленнее, чем в серии из подбоев.

В целом, демографические показатели выборки из склепов более близки параметрам сравнительно благополучной популяции, и этим существенно отличаются от подбойных захоронений, оставленных, по-видимому, кратковременным и преимущественно мужским коллективом с нулевой рождаемостью. Дополнительную специфику группе из подбоев придают традиция прижизненной искусственной деформации головы (рис. 2) – лобно-затылочная и затылочная (или теменно-затылочная), – отмеченная в 5 случаях (21 % выборки) 2 , а также высокий травматизм.

Так, на скелете из подбойной могилы № 5 отмечены заросший перелом дистальной части диафиза левой малой берцовой кости и дефект костной ткани на чешуе затылочной кости возле наружного затылочного бугра, возникший, по-видимому, в результате удара тупым предметом. На черепе первого скелета из погр. 9 (рис. 2, а ) в области правого лобного бугра присутствует ромбовидное отверстие от прижизненной проникающей травмы со следами заживления.

Рис. 1. Могильник Сувлу-Кая. Кривые возрастной динамики вероятности смерти (qx) и скорости убыли населения (lx) в выборках из склепов (а) и из подбоев (б)

Рис. 2. Могильник Сувлу-Кая. Примеры лобно-затылочной (а, б) и затылочной (в) деформации черепов

У второго скелета из того же коллективного погребения – заросший перелом дистальной трети правой ключицы. На фрагментированном черепе из погр. 14 в центральной части чешуи лобной кости чуть ниже метопиона – очень крупный дефект костной ткани от прижизненного пролома с зарастанием; на правой теменной кости – четырехгранное отверстие от смертельного ранения. Верхний скелет из парного погребения № 23 – с полностью заросшим переломом проксимальной части диафиза правой бедренной кости и дефектом костной ткани возле правого теменного бугра от прижизненной и зажившей травмы. На скелете из погр. 24 – сросшийся перелом дистальной части диафиза правой локтевой кости и значительный дефект костной ткани на своде черепа в области краниометрической точки брегма (со следами заживления), а также небольшой дефект травматического характера возле правой фронто-темпоральной точки. У погребенного в могиле № 36 отмечены прижизненно заросшие переломы одного из ребер и диафиза второй левой пястной кости. Единственный из травмированных женский скелет из подбойной могилы № 11 (рис. 2, в ) имеет сросшийся перелом дистальной трети диафиза левой локтевой кости.

Таким образом, треть выборки из подбоев (в основном, мужчины) несет следы повреждений, часто довольно серьезных, иногда смертельных и, по всей видимости, не бытового характера. При этом в серии из склепов есть только один скелет (со дна погребения № 3) с несомненной травмой: в правой части чешуи лобной кости возле лобного бугра зафиксировано крупное овальное отверстие с радиальными трещинами вправо, влево и вниз до глазницы без следов заживления.

Пригодными для краниометрического исследования оказались в основном мужские черепа, индивидуальные и средние размеры которых приведены в табл. 2 (черепа с искусственной деформацией отмечены символом «*» – при вычислении среднегрупповых значений продольного, поперечного и высотного диаметров их размеры не учитывались).

Черепа из подбоев формируют небольшую выборку, характеризующуюся ме-зокранией и ортокранией, средними показателями высоты и ширины лица, невысоким и узким мезоринным носом, сильно выступающим относительно вертикального лицевого профиля, среднеширокими и очень низкими мезоконхными

Табл. 2. Индивидуальные и средние размеры черепов из подбойных захоронений и склепов могильника Сувлу-Кая

Из склепов удалось измерить полностью два черепа и одну неполную мозговую коробку. Это черепа малой или средней длины, большой или средней ширины, один мезокранный, два других – брахикранные. Скуловая ширина либо средняя, либо малая, но близкая к средним значениям, остальные параметры известны только для двух индивидов из склепов 3 и 7. Череп из погр. № 3 (скелет на дне) имеет среднеширокий лоб, среднюю высоту мозгового отдела, очень резко профилированное высокое лицо, нос высокий, среднеширокий, лепторинный и очень сильно выступающий, широкие и низкие мезоконхные орбиты, высокое переносье. Череп из погр. № 7 (третий скелет) очень низкий, с широким лбом, со средневысоким (почти низким) и среднепрофилированным в горизонтальной плоскости лицом, средневысоким (тоже почти низким) и узким лепторинным, сильно выступающим носом, с широкими и очень низкими хамеконхными орбитами и переносьем средней высоты.

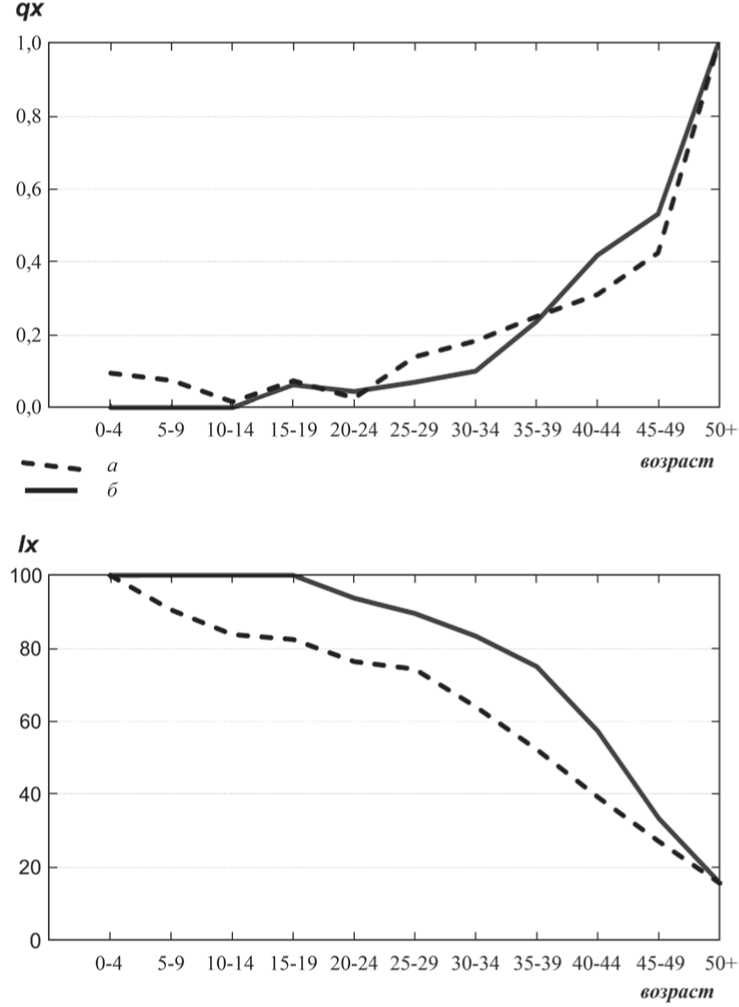

Черепа из подбойных захоронений и из склепов могильника Сувлу-Кая были сопоставлены по приведенным морфологическим характеристикам с несколькими десятками мужских краниологических выборок из различных археологических памятников раннего железного века Восточной и Центральной Европы. Сравнение проходило в несколько этапов по среднегрупповым данным при помощи дискриминантного канонического анализа с усредненной матрицей корреляций между признаками и расчетом расстояний Махаланобиса (с поправкой на численность), осуществленных в программе CANON Б. А. Козинцева.

На первом этапе анализ был проведен по 14 линейным и угловым признакам (табл. 3) без привлечения материалов из Сувлу-Кая с целью определения основных направлений краниологической изменчивости населения первых веков нашей эры прилегающих к Крымскому полуострову регионов. Использовались измерительные характеристики 12 серий средне- и позднесарматской 3 культуры Нижнего Поволжья и Подонья ( Балабанова , 2000; 2003; Батиева , 2011); 7 серий из скифских памятников Крыма и Северного Причерноморья ( Великанова , 1975; Зiневич , 1971; Кондукторова , 1964; 1971; 1979; Кондукторова, Ефимова , 2014); 6 серий черняховской культуры Среднего Поднепровья, Пруто-Днестровского и Дунайско-Днестровского междуречья ( Великанова , 1975; Кондукторова , 1972; Рудич , 2000; 2004; 2010), серии из боспорских некрополей Гермонассы и Фанагории (суммарно), Таманского полуострова (суммарно) и две выборки из Та-наиса ( Герасимова и др. , 1987; Батиева , 2011), а также группа т. н. «таврских черепов» ( Соколова , 1960). Последняя выборка давно известна в отечественной палеоантропологической литературе именно под таким этническим определением, уместность которого сегодня представляется сомнительной. Выборка малочисленна и сформирована К. Ф. Соколовой из разновременных погребений с VIII в. до н. э. по II в. н. э., в которых, по-видимому, в той или иной степени присутствовали черты кизил-кобинской археологической культуры. Основу выборки составили несколько черепов из каменных ящиков в Баге и череп

Табл. 3. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и каноническими векторами

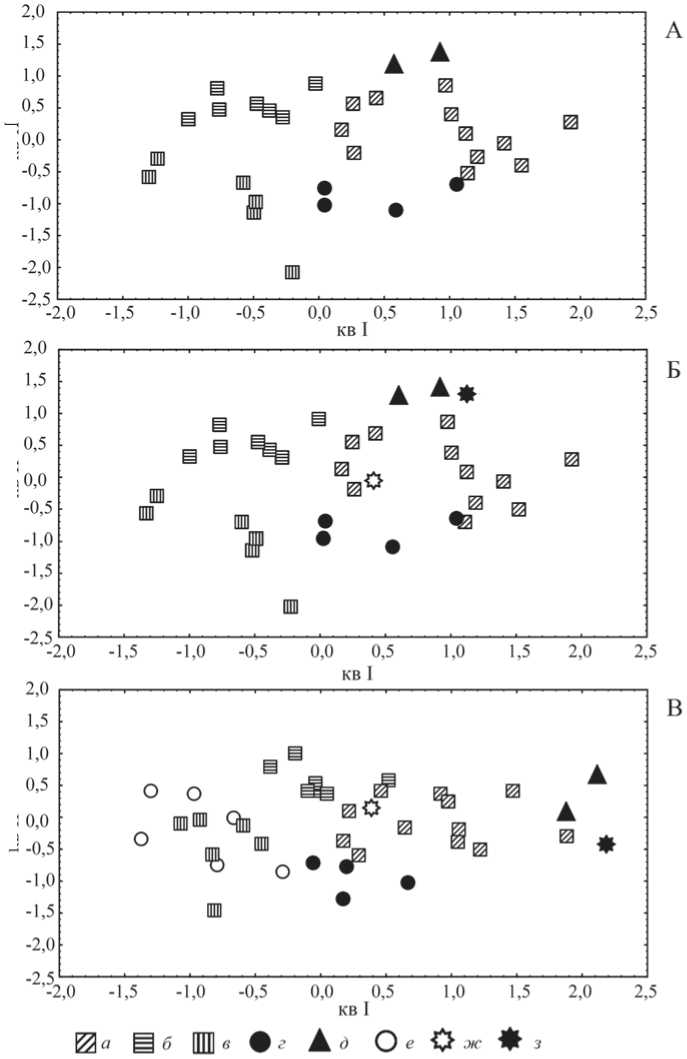

Положение краниологических серий в пространстве первого и второго канонических векторов (КВ I, II) соответствует степени их морфологического сходства друг с другом по ключевым дифференцирующим признакам (рис. 4, А ). С первым вектором наибольшие положительные коэффициенты корреляции имеют поперечные и угловые размеры мозгового и лицевого отделов черепа – поперечный и скуловой диаметры, наименьшая ширина лба, ширина орбиты, назомалярный и зигомаксиллярный углы (табл. 3, А ). В КВ II наиболее значимыми оказались тоже поперечный и скуловой диаметры, но в сочетании с углом выступания носа, и связанные обратной корреляцией с высотным диаметром. Максимальные значения координат в КВ I и средние в КВ II получили средне- и позднесарматские серии, имеющие самые широкие в данном масштабе анализа мозговой и лицевой отделы черепа и орбиты и несколько уплощенное лицо. Противоположный комплекс черт наблюдается в скифских выборках черепов – наиболее узких с резко профилированными в горизонтальной плоскости лицами – они расположены в поле отрицательных значений КВ I. Минимальные координаты по обоим векторам имеют серии черняховской культуры благодаря сочетанию лептоморфности

Рис. 3. Памятники со сравнительными краниологическими материалами

Условные обозначения: а – могильники средне- и позднесарматской культуры Поволжья, Подонья и Северного Причерноморья; б – скифские памятники Северного Причерноморья и Крыма; в – памятники черняховской культуры; г – боспорские некрополи Таманского п-ова и Танаиса; д – памятники с чертами кизил-кобинской культуры Крыма; е – памятники раннего железного века Центральной и Северной Европы мозговой коробки, клиногнатности лица, высокого свода и наименее выступающих носовых костей. Максимальные значения КВ II наблюдаются в двух связанных с кизил-кобинской археологической культурой выборках, особенностью которых является малая высота мозгового отдела. Выборки из боспорских некрополей находятся почти в центре координатного пространства из-за средних величин всех упомянутых выше краниометрических признаков.

На следующем этапе в межгрупповой анализ были включены средние измерительные данные черепов из подбойных захоронений и склепов могильника Сувлу-Кая, что никак не повлияло на перечень наиболее дифференцирующих признаков (табл. 3, Б) и на взаимное расположение сравнительных серий в пространстве КВ I и КВ II (рис. 4, Б). Выборка черепов из подбоев оказалась в окружении нескольких позднесарматских и одной среднесарматской (из Ростовской обл.) серий, морфологическое сходство с которыми очевидно и дополнительно подтверждается высоким травматизмом, половозрастной асимметрией и искусственной деформации головы, характерными для носителей позднесарматской культуры (Балабанова, 2003; Батиева, 2011). Усредненная характеристика двух целых и одного неполного черепов из склепов Сувлу-Кая наиболее сходна с параметрами кизил-кобинских групп, хотя попадает и на край сарматского поля изменчивости. С субстратным населением Крыма группу из склепов сближает кв II кв II кв II

низкий свод черепа, с сарматскими (преимущественно со среднесарматскими с территории Среднего Приднепровья и Нижнего Подонья) – большая ширина мозгового отдела и близкие к средним значения назомалярного угла.

Выборка из двух с половиной черепов из склепов Сувлу-Кая, конечно, предельно далека от стандартов репрезентативности. Поэтому на третьем этапе сравнительного анализа вместо усредненных размеров использованы индивидуальные данные двух черепов из склепов 3 и 7, для сравнения которых с черняховскими, скифскими, сарматскими, боспорскими и кизил-кобинскими выборками были высчитаны расстояния Махаланобиса. Среди серий, наиболее близких мезокранному с нешироким лицом черепу из погр. 3, оказались три скифские и одна кизил-кобинская (суммарная), к черепу из погр. 7 (брахикран-ному с лицом средней ширины) – три среднесарматские и одна кизил-кобинская из Баги и Инкермана. Краниологическая изменчивость в любой человеческой популяции, как известно, очень велика ( Козинцев , 2016), что делает невозможным определение популяционной принадлежности на индивидуальном уровне, однако тот факт, что среди наиболее близких серий для двух морфологически разных черепов из 3 и 7 склепов присутствуют группы догреческого населения горных районов Крыма, представляется нам неслучайным. По крайней мере, этого достаточно для предположения о местном происхождении некоторых погребенных в склепах могильника Сувлу-Кая.

По археологическим данным в составе погребального инвентаря из склепов присутствуют предметы центрально- и североевропейского производства ( Масякин и др. , 2013б). В связи с этим список сравнительных серий был расширен за счет включения краниологических выборок раннего железного века Южной Скандинавии ( Schwidetzky , 1972), с территории современных Швеции и Дании ( Steffensen , 1953), а также серий римского времени из памятников Северной Германии, Чехии и Польши (Силезии), ассоциируемых с германоязычными племенами ( Schwidetzky, Rosing , 1975). Хотя лингвистическая общность может быть спорной, единство их морфологического облика и, соответственно, общность происхождения очень вероятны – это преимущественно долихокранные и ортокранные выборки черепов со среднешироким лбом, узким или среднешироким и невысоким лицевым отделом, лепторинным носом и мезоконхны-ми орибитами. Значения угловых размеров и высоты переносья для этих серий в публикациях отсутствуют, поэтому для дальнейшего анализа был сокращен перечень признаков – исключены назомалярный, зигомаксиллярный углы, угол выступания носа и симотический указатель.

Из девяти оставшихся линейных краниометрических показателей наибольшую нагрузку в КВ I получила комбинация поперечных размеров черепа, лба,

Рис. 4. Результаты межгруппового дискриминантного канонического анализа

Условные обозначения: а – носители средне- и позднесарматской культуры Поволжья, По-донья и Северного Причерноморья; б – серии из скифских памятников Северного Причерноморья и Крыма; в – носители черняховской культуры; г – серии из боспорских некрополей Таманского п-ова и Танаиса; д – серии из памятников с чертами кизил-кобинской культуры Крыма; е – серии из памятников раннего железного века Центральной и Северной Европы; ж – Сувлу-Кая, подбои; з – Сувлу-Кая, склепы лица и орбиты, связанных обратной корреляцией с длиной и высотой мозговой коробки, а в КВ II – высота лица и ширина носа, отрицательно скоррелированные с высотой нейрокраниума (табл. 3, В). Сравнение по меньшему числу признаков не снизило дифференцирующую способность дискриминантного анализа – в координатном пространстве канонических векторов снова отчетливо видны сарматское, скифское и боспорское скопления серий, а также группа черняховских выборок, равномерно перемешанных с центрально- и североевропейскими (рис. 4, В). Исследование краниологических материалов из черняховских погребений, проведенное Т. А. Рудич, привело ее к выводу о нескольких популяционных компонентах в составе населения этой культуры, среди которых упоминаются и центральноевропейский, и прибалтийский, и южный позднескифский, и восточный сарматский (Рудич, 2000; 2010; и др.) В масштабе проведенного нами анализа заметен только западный вектор миграций, который, вероятно, в наибольшей степени сформировал круг популяций, оставивших памятники черняховской культуры.

Две кизил-кобинские серии утратили наибольшие значения координат по второму вектору, наполненному на этот раз несколько иным морфологическим содержанием из-за высоких нагрузок на ширину носа и высоту лица, однако получили максимумы в КВ I, в котором наряду с прежними значимыми признаками теперь представлена и вариация высотного диаметра черепа. Вслед за ки-зил-кобинскими переместилась на графике и группа черепов из склепов Сувлу-Кая. Черепа из подбойных захоронений в Сувлу-Кая и новом масштабе анализа сохранили наибольшее сходство с позднесарматскими выборками.

Отдельно для черепов из 3 и 7 склепов были вновь подсчитаны расстояния Махаланобиса для оценки их сходства с бóльшим числом краниологических серий, но по меньшему числу признаков. Первый череп (погр. 3) на этот раз оказался наиболее схож со среднесарматскими группами Заволжья и Среднего Поднепровья, второй – из погр. 7 – сохранил сходство с кизил-кобинскими группами (причем и суммарной, и из Баги–Инкермана), но близок также заволжской и украинской выборкам средних сарматов. Таким образом, проблема поиска родственных групп для двух индивидов из склепов пока не решается более или менее однозначно, зато уверенно можно определить круг популяций, на которых они похожи менее всего – в обоих случаях это население Центральной и Северной Европы и носители черняховской культуры.

Итак, в могильнике Сувлу-Кая представлены захоронения двух хронологических групп населения. Первая и более ранняя представляла собой, вероятно, кратковременный коллектив, состоявший преимущественно из мужчин зрелого возраста с высоким травматизмом и традицией искусственной деформации головы. Их усредненная краниологическая характеристика находит аналогии среди серий черепов из погребений позднесарматской археологической культуры низовьев Дона и Волги. Двое мужчин из второй группы, оставившей захоронения в склепах, судя по их краниометрическим данным, не связаны своим происхождением с населением Центральной и Северной Европы и могут быть потомками догреческого населения горных районов Крыма. По демографическим признакам выборка из склепов близка параметрам долговременной и сравнительно благополучной человеческой популяции.

Список литературы Антропологическая экспертиза скелетных материалов из позднеантичного могильника Сувлу-Кая (Юго-Западный Крым)

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Балабанова М. А., 2000. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. М.: Наука. 133 с.

- Балабанова М. А., 2003. Реконструкция социальной организации поздних сарматов по антропологическим данным//Нижневолжский археологический вестник. Волгоград: Волгоградский ун-т. Вып. 6. С. 66-88.

- Батиева Е. Ф., 2011. Население Нижнего Дона (палеоантропологическое исследование). Ростовна-Дону: ЮНЦ РАН. 160 с.

- Великанова М. С., 1975. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М.: Наука. 284 с.

- Герасимова М. М., Рудь Н. М., Яблонский Л. Т., 1987. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М.: Наука. 254 с.

- Зiевич Г. П., 1971. До антропологiї могильника бiля с. Завiтне в Криму//МАУ Вип 5. С. 111-121.

- Козинцев А. Г., 2016. О некоторых аспектах статистического анализа в краниометрии//Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2015 г./Отв. ред. Ю. К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2016. С. 381-390.

- Кондукторова Т. С., 1964. Населення Неаполя Скiфського за антропологiчними даними//МАУ. Вип. 3. С. 32-71.

- Кондукторова Т. С., 1971. Пiзнi скiфи на Нижньому Днiпрi (за антропологiчними матерiалами Золотобалкiвського могильника)//Вип 5. С. 60-71.

- Кондукторова Т. С, 1972. Антропология древнего населения Украины. М.: МГУ 155 с.

- Кондукторова Т. С., 1979. Физический тип людей Нижнего Приднепровья на рубеже нашей эры (по материалам могильника Николаевка-Казацкое). М.: Наука. 127 с.

- Кондукторова Т. С., Ефимова С. Г., 2014. Краниологическая характеристика населения Беляуса//Дашевская О. Д. Некрополь Беляуса. Симферополь: Феникс. С. 94-99.

- Масякин В. В., Волошинов А. А., Масюта Д. А., Неневоля И. И., 2013а. Исследования позднеантичного некрополя Сувлу-Кая//Археологiчнi дослiдження в Українi 2012 р. Київ: IА НАН України. С. 70.

- Масякин В. В., Волошинов А. А., Неневоля И. И., 2013б. Склепы начала Эпохи переселения народов из некрополя Сувлу-Кая//II Бахчисарайские науч. чтения пам. Е. В. Веймарна: Тез. докл. Симферополь: Антиква. С. 31.

- Рудич Т. А., 2000. Население черняховской культуры Среднего Поднепровья по данным антропологии//Stratum plus. № 4: Время великих миграций. С. 278-287.

- Рудич Т. А., 2004. Антропологiчний склад населення черняхiвської культури Захiдної України//Археологiя. № 3. С. 37-48.

- Рудич Т. А., 2010. Население черняховской культуры Дунайско-Днестровского междуречья по материалам антропологии//Stratum plus. № 4: Рим и варвары: от Августа до Августула. С. 223-231.

- Соколова К. Ф., 1960. Тавры Крымского полуострова (по антропологическим данным)//Вопросы антропологии. № 3. С. 66-76.

- Юрочкин В. Ю., Волошинов А. А., Неневоля И. И., 2010. Исследования в Бахчисарайском р-не Крыма//Археологiчнi дослiдження в Українi 2009 р. Київ: IА НАН України. С. 486-487.

- Acsadi G., Nemeskeri J., 1970. History of human Hfe span and mortaHty. Budapest: Akademiai Kiado. 346 p.

- Martin R., Saller K., 1957. Lehrbuch der Anthropologie. Bd. I. Stuttrart: Gustav Fischer Verlag. 662 S.

- Masyakin V., Voloshinov A., Nenevolja I, 2013. Die Nekropole von Suvlu-Kaja//Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen -Skythen -Goten. Begleitbuch zur Ausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn: 4. Juli 2013 -19. Januar 2014. Frankfurt a.M.: Primus Verlag, 2013. S. 372-379.

- Schwidetzky I., 1972. Vergleichend-statistische Untersuchungen zur Anthropologie der Eisenzeit (leztes Jahrtausend v. d. Z.)//Homo. 1972. Bd. 23, H. 3. S. 245-272.

- Schwidetzky I., Rosing F. W., 1975. Vergleichend-statistische Untersuchungen zur Anthropologie der Romerzeit (0-500 u. Z.)//Homo. Bd. 26, H. 4. S. 193-220.

- Steffensen J., 1953. The Physical Anthropology of the Vikings//The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. 83, no. 1. P. 86-97.

- Weiss K., 1973. Demographic models for anthropology//American Antiquity. Vol. 38, no. 2, part. 2. P. 1-186.

- White T. D., Folkens P. A., 2005. The human bone manual. San Diego: Elsevier: Academic Press. 464 p.