Антропологические аспекты университета как социального института в условиях информационного общества

Автор: Капочкин Сергей Вячеславович

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением непрофильных учебных дисциплин в учебном процессе. Рассмотрен конфликт прагматической и антропоцентрической установок в образовании, в контексте запросов информационного общества на социализацию специалистов и актуализацию знаний, получаемых в ходе образования. Предложены пути актуализации материалов непрофильных дисциплин, направленных как на сохранение специфики преподаваемых дисциплин, так и на формирование навыков, необходимых для ведения научной деятельности с задействованием междисциплинарных связей.

Учебный процесс, информационное общество, социализация, социальный капитал, управление учебным процессом

Короткий адрес: https://sciup.org/148160279

IDR: 148160279 | УДК: 37.013.78;

Текст научной статьи Антропологические аспекты университета как социального института в условиях информационного общества

ВЕСТНИК 2016

ческом подходе предполагается, что образование становится средством самопознания обучающегося как личности, самореализации в выбранной научной сфере деятельности, социализация же такого специалиста происходит путем восприятия социального опыта [1]. Таким образом, важной проблемой становится нахождение баланса между, с одной стороны, «массовостью» образования, дающего твердую платформу для социализации и, с другой стороны, персонифицированное образование, создающее специалиста, встречающего трудности с самореализацией в обществе в связи с особым характером образования, предполагающего личностный подход.

В связи с развитием модульной структуры обучения в высшей школе, внедрением компе-тентностно ориентированного подхода стало актуальным преодоление разрыва, проявляющегося в делении «профиль – непрофиль» по отношению к преподаванию гуманитарных дисциплин в технической образовательной программе

ВЕСТНИК 2016

и технических дисциплин в гуманитарных образовательных программах. Само же деление берет корни из «конечного» образования, целью которого являлось производство в массовом порядке исполнителей в индустриальном обществе. Такое образование преследовало задачу научить так, чтобы это было достаточным на протяжении всей социальной и профессиональной деятельности человека [2]. Ориентация «нематериального» производства на использование, а не на разработку высокотехнологичной продукции, делает «конечное» образование вновь востребованным. На первый план выходит задача социализации знания, оно становится объектом социального заказа. Таким образом, растущая роль социального капитала в информационном обществе позволяет знанию обретать свою ценность только посредством социальных отношений [3]. Соответственно повышается значимость владения информационной компетенцией, то есть навык работы с информацией как в аналитическом направлении, так и в решении задач синтеза, преобразования информации.

В условиях преобладания требования на социализацию образования господствующими становятся прагматичные установки по отношению к учебному процессу как со стороны университета, так и со стороны студентов. Социализация образования находится в непосредственной связи с социализацией выпускников университета. При субъектно-объектной модели выпускник будет предоставлен самостоятельному вхождению в общественные процессы, с установкой на пассивный характер интеграции со своей стороны [4]. При выборе вуза, в частности направления подготовки, одним из определяющих факторов становятся варианты трудоустройства выпускника после освоения образовательной программы. Вузы, выпускающие специалиста, обладающего для рынка труда актуальными в своей области компетенциями, оказываются в привилегированном положении, так как такой специалист более приспособлен к вызовам информационного общества и возможным требованиям к частичному или полному перепрофилированию, по причине того, что установка на жесткое закрепление профиля исчезает как явление при таком обучении.

Аксиологический аспект образования в информационном обществе напрямую связан с гуманистическим подходом. Начиная с выбора вуза, ценностные установки личности подвергаются воздействию социальных факторов на внутреннем уровне (самооценка выбора направления «сознательный – несознательный выбор», степень успешности освоения программы). Здесь стоит принимать во внимание, какая стратегия «реагирования» родителя по отношению к абитуриенту имеет место быть: в случае проективной реакции ценностные установки и ожидания от образовательного процесса являются установками и ожиданиями родителя-«заказчика» процесса. Начало учебно-исследовательской деятельности ставит перед обучаемым проблему поиска научной и профессиональной идентичности.

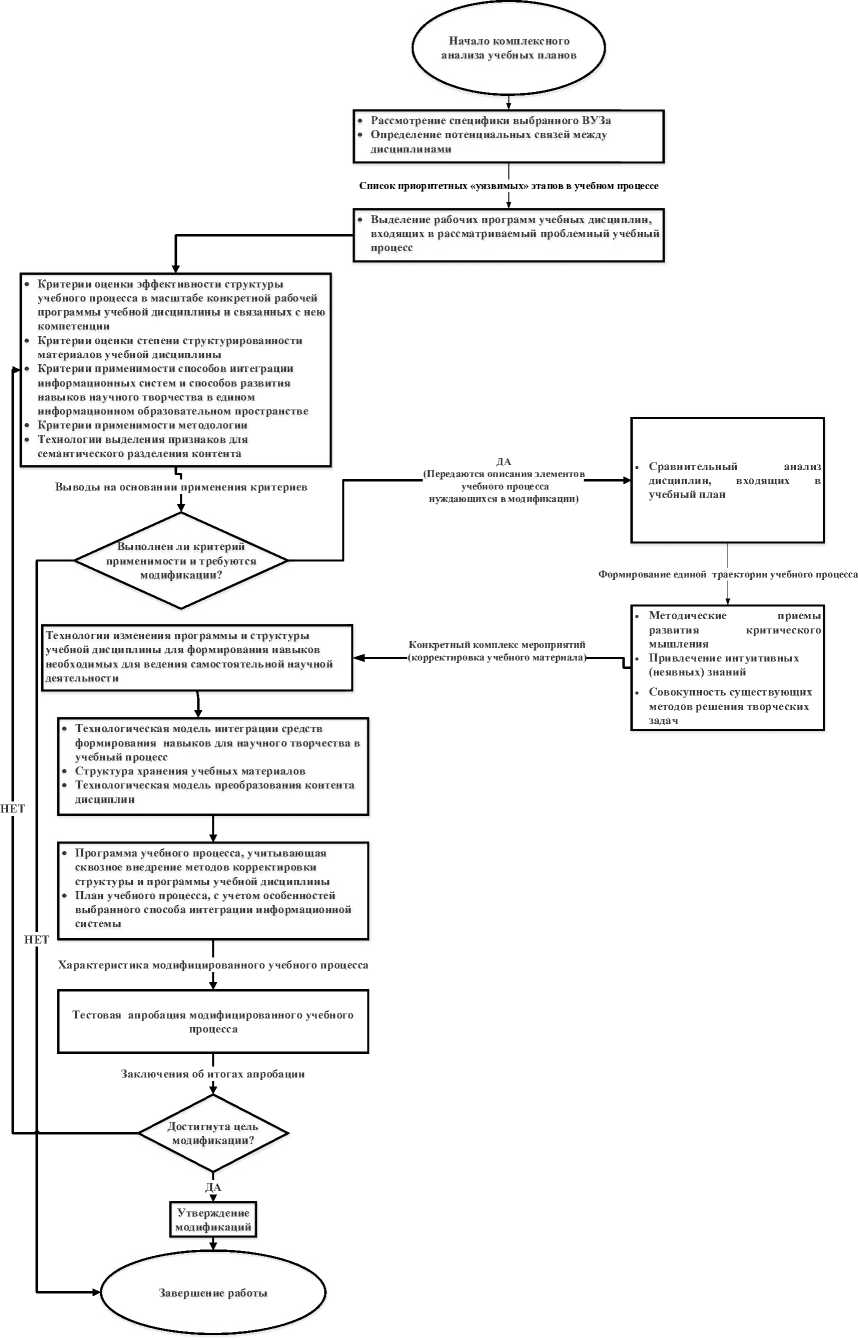

В связи с этим, также становится приоритетным преодоление разрывов, возникающих между дисциплинами по мере их освоения студентами. Для решения такой задачи предлагается применение методологии организации комплексного анализа учебных планов, конкретизированной с учетом специфики данной проблемы [5]. Первым шагом предлагаемого алгоритма является изучение фактического вектора развития университета для определения традиций преподавания непрофильных дисциплин, уровня ожиданий последующей актуализации этих дисциплин. Формальный уровень включает в себя изучение связей предмета с профильными дисциплинами на основе анализа предыдущей программы в рамках единого информационного пространства. В этом случае производится реконструкция учебного процесса, оценивается общая трудоемкость изменений. Затем выполняется сравнительный анализ проблемной дисциплины с ранее пройденными, что необходимо для нахождения наиболее подходящей для сопоставления как на методологическом уровне, так и на уровне учебного материала. Это сравнение позволит сформировать такую траекторию учебного процесса, при которой ранее освоенные дисциплины, сопряженные с изучением проблемного курса, дадут возможности студенту формировать и выдвигать свое видение и стратегию изучения нового материала. На завершающем этапе применяются способы корректировки учебного материала, необходимые изменения вносятся в программу дисциплины (см. рис. 1).

Непрофильные курсы, как правило, получают ограниченный объем аудиторных занятий, что приводит к смещению акцента в сторону обзорного характера. Таким образом, становится эффективным показать специфику дисциплины через рассмотрение методологических основ. В пользу применения стратегии обобщения для понимания высказывался Р. Авенариус, говоря, что общий закон есть способ собирания и актуализирования всего полученного опыта с наименьшим напряжением сил [6].

Рис. 1. Методология организации комплексного анализа учебных планов (формирование единой траектории «разрозненного» учебного процесса)

ВЕСТНИК 2016

ВЕСТНИК 2016

Следующей задачей по преодолению разрыва между профилями является работа над текстом. Проблема понимания терминов и актуализация новых смыслов находят решения у представителя аналитической философии Л. Витгенштейна [7]. Исходя из положений Витгенштейна, можно заключить возможность применения метода языковых игр при объяснении терминов, то есть показать употребление термина в различных языковых конструкциях. Этот же прием также может служить эффективным инструментом контроля знаний, к примеру, придумывание языковых игр для терминов, усвоенных в ходе прохождения курса. Преподавателю нужно следить за «жизнью» коммуникативного акта. Целью является в такой ситуации – актуализация знаний для максимально возможного количества обучающихся, для установления диалога, дискуссии, модератором выступает преподаватель. В обязанности педагога должен входить и контроль за непосредственно процессом актуализации, во избежание редуцирования знаний к личному опыту студентов. Также необходим контроль над типом оценочных средств, используемых студентами, чтобы аудиторная полемика находилась в рамках научного дискурса, для этого требуется преобладание рациональной оценки над экспрессивно-эмоциональной оценкой. Если рациональная оценка способствует систематизации и преобразованию знаний, генерации новых научных теорий [8], то можно заключить, что эмоционально-экспрессивная оценка стимулирует спекулятивную стратегию мышления. В связи с этим, для корректной реализации этого метода требуется со стороны преподавателя владение речевой компетенцией.

Универсальной схемой контроля знания может выступить задача нахождения логических ошибок в применении методов соответствующих дисциплин, что, по нашему мнению, должно способствовать выработке навыка критичности. При этом важным моментом для ведения самостоятельной научной деятельности является умение проводить разделение между научными и ненаучными текстами. Особенно значимо при работе с литературными источниками понимание принципиальных различий в содержательных и качественных свойствах. Именно это дает защиту от некорректных опор на фальсифицированную информацию.

В заключение следует подчеркнуть: университет как социальный институт способствует формированию шаблона мышления, что повышает важность задачи нахождения баланса между как можно большей актуализированностью материала дисциплины и опасностью «утилитарного» взгляда на дисциплины. Будущий специалист, таким образом, получает опыт в нахождении и использовании междисциплинарных связей, при этом расширяя возможности самостоятельных научных исследований.

Список литературы Антропологические аспекты университета как социального института в условиях информационного общества

- Зинченко В.В. Современные концепции образования и воспитания на Западе//Вестник МИЭП. -2013. -№ 4. (13). -С. 7-16.

- Черникова Ю.А., Галенко М.В. Феномен понимания и его роль в образовательном процессе//Известия ВГПУ. -2013. -№ 7. -С. 13-17.

- Фокайлова Е.А. Социология знаний как детерминанта новой парадигмы управления в современном обществе//Известия РГПУ им. А.И. Герцена. -2010. -№ 123. -C. 222-229.

- Галимова Э.З. Концептуальные основы понимания сущности социализации выпускников высших учебных заведений//Вестник ЧелГУ. -2009. -№ 33. -С. 176-179.

- Лейбовский М.А., Капочкин С.В. Анализ учебных дисциплин в рамках создания единого информационного образовательного пространства//Вестник Российского нового университета. Серия «Сложные системы: модели, анализ и управление». -2016. -Выпуски 1-2. -С. 118-122.

- Авенариус Р. Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил. Prolegomena к критике чистого опыта/пер. с нем. Р.А. Котляр. -СПб.: Образование, 2007.

- Витгенштейн Л. Философские работы/пер. с нем. М.С. Козлова и Ю.А. Асеева. -М.: Гнозис, 1994. -Часть 1.

- Горобец Л.Н. Риторические жанры педагогического дискурса//Известия РГПУ им. А.И. Герцена. -2008. -№ 62. -С. 219-225.