Антропологические материалы из мезолитических слоев пещеры Двойная (Северо-Западный Кавказ)

Автор: Леонова Е.В., Медникова М.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования двух изолированных палеоантропологических находок из мезолитических слоев пещеры Двойная (Северо-Западный Кавказ). Комплексная экспертиза позволила идентифицировать двеженские проксимальные фаланги кисти, принадлежавшие индивидуумам разного возраста. Уровень морфологических различий позволяет не только констатировать высокую индивидуальную изменчивость мезолитического населения этого региона,но и поставить вопрос о возможности смены населения при переходе от раннего к позднему мезолиту. Последствия ритуальных «усечений» мизинцев, описанных для мезолитических женщин Крыма, в материалах из пещеры Двойная не выявлены, хотя особенности строения одной из фаланг могут свидетельствовать о долговременном ограничении подвижности этого пальца

Мезолит, фаланги кисти человека, микрофокусная рентгенография, микротомография, радиологическая микроскопия, северо-западный кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328185

IDR: 14328185

Текст научной статьи Антропологические материалы из мезолитических слоев пещеры Двойная (Северо-Западный Кавказ)

Исследования культурных отложений в западном гроте пещеры Двойная ведутся с 2008 г. Губской экспедицией ИА РАН. Пещера Двойная находится в Губском ущелье (предгорья северного склона Западного Кавказа, Скалистый хребет). К настоящему моменту общая площадь раскопа в пещере около 21 м2. На вскрытой площади выделено три культурных слоя каменного века, залегающих под позднейшими отложениями и непосредственно перекрытых мощным (до 1 м) горизонтом обвала: два мезолитических слоя и один позднепалеолитический. Стерильной прослойки между мезолитическими слоями нет, граница между ними фиксируется по оттенкам и характеру отложений на стратиграфическом разрезе, локально прослежен десквамационный горизонт, разделяющий культурные слои. Раннемезолитический от нижележащего верхнепалеолитического слоя отделен тонкой (1–3 см) прослойкой разложившегося известняка в центральной части грота, а ближе к выходу – горизонтом дресвы и мелкого щебня. Для раннемезолитического слоя получены три радиоуглеродные даты:

11830 ± 160 (ГИН-14703); 10020 ± 160 (ГИН-14706); 8980 ± 280 (ГИН-14704) ( Leonova , 2014).

На материалах пещеры Двойная можно проследить последовательную смену трех вариантов каменных индустрий рубежа плейстоцена и голоцена, имеющих как ряд общих черт, так и отличия. Общей чертой всех трех индустрий является расщепление кремня, направленное на получение пластинок в качестве основной заготовки для орудий, а различия особенно ярко проявляются в формах геометрических микролитов и острий. Для наиболее раннего верхнепалеолитического комплекса характерной чертой является наличие низких асимметричных треугольников и прямоугольников, в раннемезолитическом слое среди геометрических микролитов абсолютно преобладают сегменты, в верхнемезолитическом слое появляются разнообразные формы трапеций. Сходная тенденция развития или смены каменных индустрий поздней поры верхнего палеолита (эпипалеолита) и мезолита (протонеолита) прослеживается на материалах других памятников Северо-Западного и Центрального Кавказа, а также Леванта, Средней Азии и Северного Причерноморья ( Леонова , 2015. С. 78, 79).

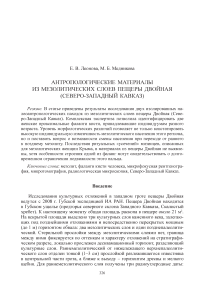

Обстоятельства антропологических находок

В процессе лабораторной обработки фаунистической коллекции из раскопок 2010 г. были обнаружены две фаланги, предположительно отнесенные Н. В. Сердюк к роду Homo. Находки зафиксированы в ходе разборки культурных слоев, имеют точные координаты и взяты с индивидуальными полевыми номерами (рис. 1). Никаких особенностей залегания, привязки к каким-либо специфическим структурам или объектам культурного слоя не прослежено ( Леонова и др. , 2011).

Находка № 2328 (кв. m-6б , глуб. –260) залегала сразу под горизонтом обвала в светло-коричневом суглинке с мелким щебнем известняка, угольками (слой 4, первый культурный слой) – поздний мезолит (?). Сохранность хорошая, цвет белесовато-желтый1.

Находка № 2449 (кв. П-7 г , глуб. –267) залегала в слое темно-коричневого суглинка с отдельными угольками и золой среди обломков костей животных и расщепленных кремней (слой 6, второй культурный слой) – ранний мезолит. Сохранность удовлетворительная, цвет от коричневого до черного. Темная окраска, вероятнее всего, связана с пребыванием в огне, но обжиг незначительный, в результате лишь частично изменился цвет поверхности, но структура поверхности не нарушена.

Следует подчеркнуть, что подобные антропологические находки мезолитической эпохи для Северного Кавказа пока остаются уникальным явлением.

Рис. 1. План пещеры Двойная с указанием мест антропологических находок

Поэтому нам представляется чрезвычайно важным оперативное введение в научный оборот этих материалов.

Проведенное нами макро- и микроморфологическое исследование стало возможным благодаря современным радиологическим методам.

Методы исследования

Как отмечено выше, антропологические находки представлены двумя мелкими трубчатыми костями. Система традиционных приемов описания в данном случае, не обеспечивает высокой достоверности результатов экспертизы. Поэтому мы использовали не только стандартные методы идентификации, но и оригинальные методические разработки, ранее примененные при описании изолированных и фрагментарных ископаемых находок Homo ( Mednikova , 2011; 2013). Макроморфологические измерения выполнялись электронным калипером с разрешением 0,01 мм или 0.0005” (Digital Electronic Caliper, model No. GMC-190). Исследование внутренней структуры осуществлялось после микротомографии (XRADIA, «Системы микроскопии и анализа») и микрофокусной рентгенографии на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) (разработка кафедры электронных приборов и устройств и предприятия ЗАО «ЭлтехМед»).

Измерения толщины стенок и размеров остеонов производились недеструктивно, на виртуальных срезах, полученных в ходе радиологического исследования, на уровне сечения в середине диафиза. Метод радиологической микроскопии был впервые в практике палеоантропологических исследований применен при изучении ископаемой фаланги т. н. «денисовской девочки» ( Медникова и др. , 2013а). Показатели геометрии поперечного сечения рассчитывались по формулам для эллипса.

Морфологическая характеристика антропологических находок из пещеры Двойная

Находка № 2328

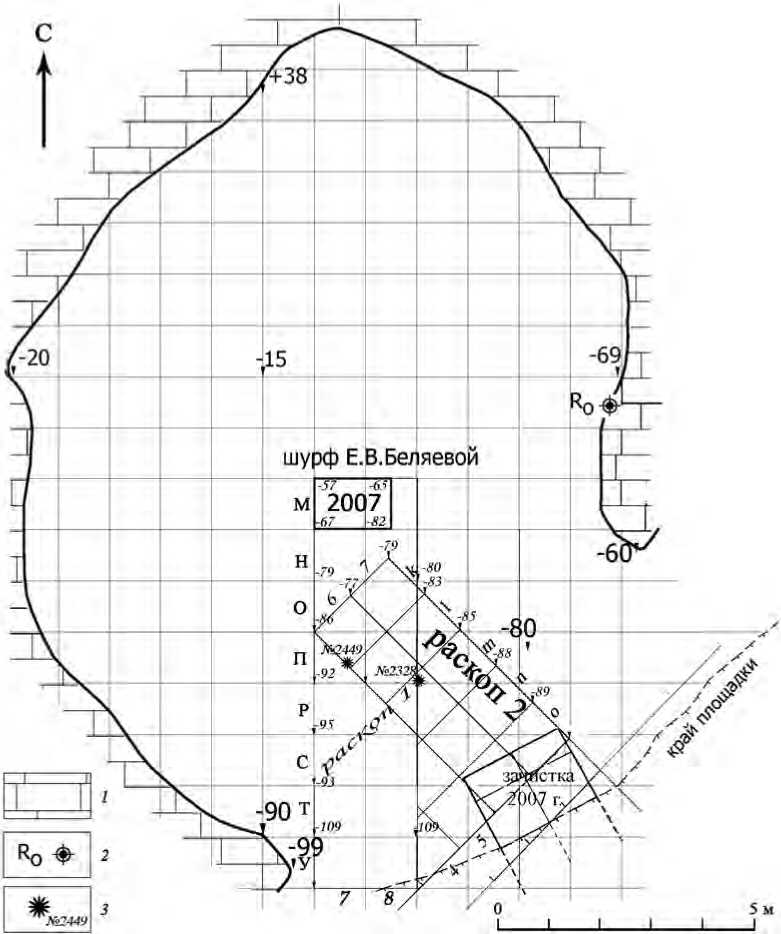

По предварительной оценке, это могла быть трубчатая кость кисти или стопы (рис. 2, а ). Поскольку она имеет уплощенное, а не округлое сечение – это фаланга кисти. Основание несет одну фасетку – следовательно, найдена проксимальная фаланга. При определении луча проксимальных фаланг Г. А. Бонч-Осмоловский (1941. С. 89) следовал рекомендациям Пфицнера: у третьей фаланги основание, тело и головка равномерно сильные, у второй фаланги слабее развито тело, особенно в дистальной части, у четвертой – слабее развиты и тело, и основание.

У косточки из пещеры Двойная основание расширено. Асимметрия, проявляющаяся в скошенности головки и развитии контуров проксимальной сочленовной поверхности, свидетельствуют, что фаланга относится к левой кисти.

Максимальная ее длина – 32,96 мм. Сопоставление находки из пещеры Двойная с обследованным нами ранее верхнепалеолитическим сапиенсом Сунгирь 1 ( Медникова , 2012) свидетельствует о малых размерах фаланги из Губского ущелья, скорее, типичных для кости мизинца (см. табл. 1).

Сравнение с размерными характеристиками проксимальных фаланг разных лучей у представителей мезолитической эпохи (табл. 2) подтверждает визуальное впечатление о грацильности исследуемого элемента кисти. Эта косточка

Рис. 2. Материалы из пещеры Двойная а – 3D модель проксимальной женской фаланги из пещеры Двойная № 2328, полученная по результатам микротомографии. Хорошо развиты боковые гребни на ладонной поверхности – результат рабочей гипертрофии костной ткани; б – проксимальная фаланга № 2328 (а, г) на фоне проксимальных фаланг правых мизинцев верхнепалеолитического сапиенса Сунгирь 1 (в) и современного двадцатилетнего мужчины (г).

Микрофокусный рентген: а–г – передне-задняя проекция; д – боковая проекция; е – виртуальный гистологический срез дорзальной компакты на уровне середины диафиза. Находка № 2328

короче, уже и ниже, чем мужские или женские фаланги 2–3 пальцев из Мурзак-Кобы. Фаланга мизинца у крымского мезолитического мужчины тоже намного длиннее и выше (табл. 2). Размеры проксимальной фаланги пятого луча у женщины из Мурзак-Кобы не могут служить для полноценного сравнения, поскольку, как установил еще Д. Г. Рохлин (1965), соответствующие косточки на обеих руках были затронуты ритуальной ампутацией. Однако, если ориентироваться на уровень полового диморфизма в строении других фаланг, длина отсутствующей косточки у женщины из Мурзак-Кобы должна быть сходна с размерами фаланги из Двойной пещеры.

На микрофокусной рентгенограмме можно видеть остаточные следы ростовой пластинки, что соответствует параметрам современного двадцатилетнего человека (рис. 2, в – д ). Это определение подтверждается визуальным осмотром поверхности фаланги, не выявившим следов недавнего синостозирования, которое, по современным данным, происходит у девочек в 14–14,5 лет ( Birkner , 1978).

На виртуальном гистологическом срезе не наблюдается никаких постдефинитивных изменений (рис. 2, е ). В то же время ламеллярные структуры, характерные для детского возраста, отсутствуют. То есть гистологическая картина целиком соответствует макроморфологической. Размеры остеонов на поперечном срезе в середине диафиза варьируют в пределах 139–301 мкм, размеры Гаверсовых каналов – от 40 до 97,3 мкм. Внутренняя массивность фаланги достаточно высока (показатель кортикализации %CA составляет 68,27, полярный момент инерции J 204,219).

В целом можно предположить, что для данной трубчатой кости была более характерна преобладающая остеобластическая активность, ассоциируемая с развитием васкулярной системы, питавшей костную ткань, по «консервативному» типу ( Mednikova, Dobrovolskaya , 2014). Соответственно, можно предположить, что обладательница этой фаланги из пещеры Двойная принадлежала к популяции, сформировавшейся на протяжении длительного периода в условиях теплого климата.

Другие признаки позволяют судить о качестве жизни конкретного индивидуума, причем за годы до смерти. На микрофокусном снимке в боковой проекции заметны резорбированные линии Гарриса – свидетельства физиологических стрессов, приводивших к периодической приостановке процесса роста. Их количество не менее 5, что позволяет судить об интенсивности и периодичности неблагоприятного воздействия на организм ребенка. Судя по локализации линий Гарриса, на рентгенограмме запечатлелись эпизодические стрессы в возрасте от 7 до 14 лет (рис. 2, д ).

Итак, эта мелкая трубчатая кость из раскопок пещеры Двойная представляет собой проксимальную фалангу левой кисти и, предположительно, принадлежала индивидууму женского пола не старше 20 и не моложе 14,5 лет (скорее всего, ближе к 20).

Находка № 2449

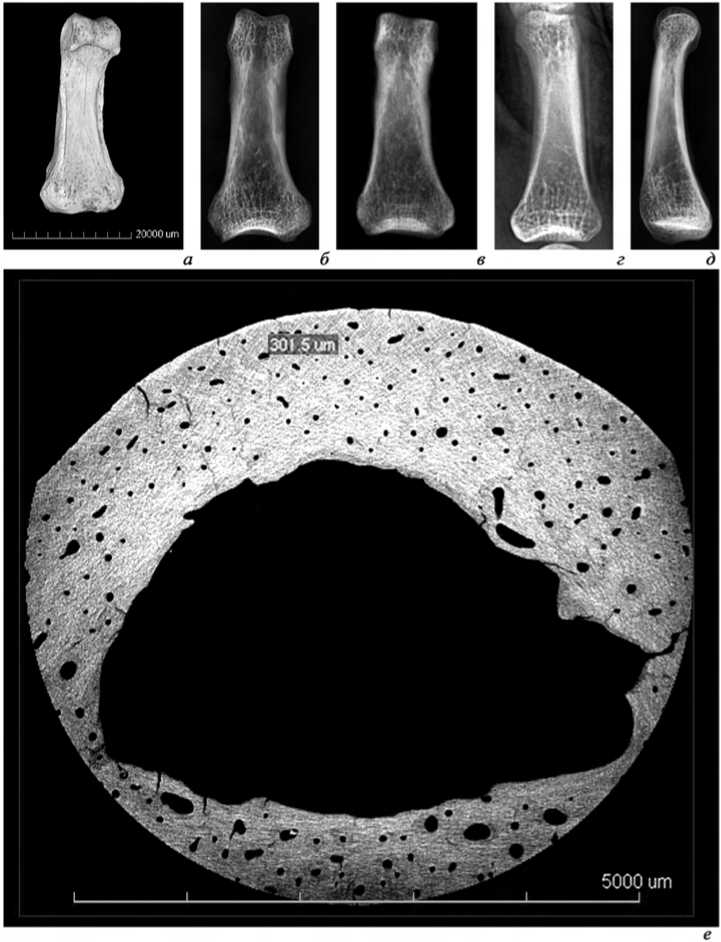

Мелкая трубчатая кость кисти или стопы (рис. 3, а). Сечение диафиза овальное, уплощенное, без выраженных боковых гребней. Основание несет одну фасетку, что соответствует морфологии проксимальных фаланг. Форма головки и дистального метафиза не вполне обычна. Отчетливо выражено метафизарное сужение и 2 боковые фасетки, частично распространяющиеся на дорзальную поверхность. Первоначально это заставило нас предполагать, что кость принадлежит не человеку, а животному. Но радиологические исследования обнаруживают картину, вполне типичную для представителей рода Homo.

Несмотря на заметные внешние отличия, по своим размерам эта кость сопоставима с предыдущей находкой. Ее наибольшая длина 30,92 мм. Впрочем, высота, ширина и окружность диафиза заметно выше, чем у фаланги № 2328 (табл. 1, 2).

По степени внутренней массивности, т. е. по относительной толщине стенок, эта кость также сходна с другой находкой из пещеры Двойная. При площади кортикального слоя в середине диафиза (СА), составляющей 30,039, общей площади (ТА) – 175,67, площади медуллярного канала – 43,92, показатель кор-тикализации (%СА) – 68,40, а полярный момент инерции (J) – 294,3983.

Таблица 1. Измерения трубчатых костей из пещеры Двойная в сравнении с размерами проксимальных фаланг кисти верхнепалеолитического мужчины Сунгирь 1 (второй – пятый лучи), мм

|

Признак |

№ 2328 |

№ 2449 |

2 прав. |

2 лев. |

3 прав. |

3 лев. |

4 прав. |

4 лев. |

5 прав. |

5 лев. |

|

Сочленовная длина |

31,97 |

29,33 |

42,46 |

41,12 |

45,84 |

46,17 |

41,80 |

42,36 |

34,98 |

33,84 |

|

Высота в середине диафиза |

5,85 |

6,24 |

6,28 |

6,60 |

7,50 |

7,15 |

6,63 |

7,05 |

5,90 |

6,14 |

|

Ширина в середине диафиза |

7,98 |

8,90 |

10,91 |

10,03 |

11,13 |

11,01 |

9,94 |

10,49 |

9,09 |

8,73 |

|

Окружность в середине диафиза |

23 |

25 |

30 |

28 |

31 |

32 |

28 |

30 |

26 |

25 |

|

Проксимальная наибольшая высота |

10,26 |

10,30 |

11,28 |

11,54 |

12,80 |

12,71 |

11,37 |

12,17 |

9,74 |

9,50 |

|

Проксимальная наибольшая ширина |

14,57 |

13,26 |

15,79 |

14,95 |

17,35 |

17,68 |

15,91 |

17,79 |

15,42 |

13,92 |

|

Проксимальная сочленовная высота |

8,68 |

7,69 |

10,63 |

9,21 |

11,15 |

10,65 |

9,78 |

10,22 |

9,55 |

8,95 |

|

Проксимальная сочленовная ширина |

9,43 |

10,73 |

13,18 |

11,14 |

12,51 |

13,02 |

12,82 |

14,01 |

11,15 |

11,87 |

|

Дистальная высота |

6,40 |

5,88 |

8,56 |

7,87 |

8,22 |

7,96 |

7,47 |

8,69 |

7,15 |

6,99 |

|

Дистальная наибольшая ширина |

9,33 |

10,20 |

12,45 |

11,83 |

13,13 |

12,77 |

12,02 |

12,72 |

9,68 |

10,20 |

|

Дистальная сочленовная ширина |

7,14 |

8,78 |

9,30 |

9,16 |

9,72 |

10,10 |

9,05 |

9,47 |

7,56 |

8,16 |

Таблица 2. Фаланги из пещеры Двойная на фоне находок эпохи мезолита (сравнительные измерения по Г. А. Бонч-Осмоловскому)

|

Находка |

Суставная длина |

Ширина тела |

Высота тела |

Высотно-широтный индекс |

|

1. Фаланга 2 луча Мурзак-Коба 1 |

44,2 |

11,3 |

7,3 |

63,48 |

|

2. Фаланга 2 луча Мурзак-Коба 2 |

37,1 |

9,9 |

6,3 |

63,64 |

|

3. Фаланга 3 луча Мурзак-Коба 1 |

48,4 |

11,5 |

8 |

69,57 |

|

4. Фаланга 3 луча Мурзак-Коба 2 |

41,3 |

10 |

6,5 |

65,0 |

|

5. Фаланга 5 луча Мурзак-Коба 1 |

38,9 |

– |

7 |

– |

|

8. Фаланга 5 луча Мурзак-Коба 2 |

– |

– |

4 |

– |

|

6. Двойная пещера № 2328 |

31,97 |

7,98 |

5,75 |

72,06 |

|

7. Двойная пещера № 2449 |

29,33 |

8,90 |

6,24 |

70,11 |

Микрофокусная рентгенография позволила выявить мощную трабекулярную сеть в метафизарных областях (рис. 3, б, в ). Кроме того, на снимке в боковой проекции видны следы 7 физиологических стрессов, перенесенных индивидуумом в процессе роста.

Микротомография позволяет проследить детали заполнения полости костного мозга трабекулярными структурами (рис. 3, г ). Подобные морфологические тенденции иногда прослеживались у носителей «архаической» морфологии – неандертальцев ( Медникова и др. , 2013б). Впрочем, индивидуальная изменчивость подобных структур у представителей анатомически современного человека до сих пор не изучена должным образом, поскольку методические возможности для этого появились совсем недавно.

Размер остеонов варьирует в пределах 121,9–285,1 мкм, размер Гаверсовых каналов – в пределах 40,6–99,34 мкм (рис. 3, д ).

Суммируя, следует подчеркнуть, что, несмотря на морфологическую специфику этой находки, ее с достаточной долей вероятности можно отнести к проксимальным фалангам кисти человека. Судя по размерам, это также могла быть фаланга мизинца, причем вновь женская. Показатели внутренней массивности кости, размеры остеонов и Гаверсовых каналов сближают две находки. Вместе с тем стоит отметить, что во внутренней структуре фаланги № 2449 выявлены последствия активных перестроек в перимедуллярной области, что, по-види-мому, отражает больший возраст этого индивидуума по сравнению с предыдущим.

Обсуждение

Итак, найденные в слоях пещеры Двойная трубчатые кости принадлежат разным людям. При этом эти кости гомологичны, что позволяет нам судить о высоком уровне индивидуальной морфологической изменчивости среди населения мезолитической эпохи на Кавказе.

Рис. 3. Материалы из пещеры Двойная а – 3D модель трубчатой кости № 2449, полученная по результатам микротомографии. Боковые гребни на ладонной (подошвенной) поверхности практически не развиты. Микрофо-кусные рентгенограммы трубчатой кости № 2449; б – передне-задняя проекция; в – боковая проекция; г – 3D модель дорзальной стенки диафиза и области медуллярного канала трубчатой кости 2449. Мощные трабекулы и последствия костных перестроек в перимедуллярной области; д – виртуальный гистологический срез дорзальной компакты на уровне середины диафиза. Находка № 2449

С сожалением вынуждены отметить, что сравнительные данные по эпохе камня, и особенно по мезолитической эпохе, описывающие строение проксимальных фаланг кисти, весьма немногочисленны. И нельзя не отдать должное работам наших предшественников Г. А. Бонч-Осмоловского и Д. Г. Рохлина, в которых подобная информация содержится.

Радиологические исследования морфологии элементов кисти пока в основном исчерпываются эпохой палеолита. Вот почему мы были вынуждены в качестве реперной точки использовать результаты нашего предшествующего обследования верхнепалеолитического человека со стоянки Сунгирь.

Хотя мы констатируем отсутствие широкого сравнительного фона для наших находок в материалах мезолитической эпохи, две фаланги, найденные в пещере Двойная, настолько различны внешне, что позволяют поставить вопрос о степени однородности населения Северного Кавказа в эпоху мезолита. Учитывая хронологический разрыв, связанный с этими находками, можно предполагать появление мигрантов из других регионов при переходе от раннего к позднему этапу.

Тот факт, что нами идентифицированы кости женских мизинцев, представляет особый интерес в свете недавнего повторного рассмотрения погребения Мурзак-Коба 2 ( Медникова и др. , 2015). Основываясь на результатах микрофо-кусной рентгенографии МК2, мы пришли к выводу, что частичная ампутация мизинцев этой молодой женщины произведена не за год, а за несколько лет до смерти, т. е. в юношеские годы. В мезолитической популяции Крыма ритуальные ампутации могли быть частью женских обрядов перехода (инициации или брака), ведь мужчина из того же захоронения таким испытаниям не подвергался.

Девушка из пещеры Двойная, обладательница фаланги № 2328, несмотря на достаточно взрослый, по меркам той эпохи, возраст, подобный обряд не проходила. Об этом говорит заметное развитие боковых гребней с ладонной поверхности фаланги, говорящее о постоянной физической активности.

Примечательно, что на другой фаланге, № 2449, предположительно принадлежавшей женщине старшего возраста, боковые гребни практически не сформированы или были редуцированы вследствие долгой иммобилизации этого пальца. Травмы на этой фаланге не фиксируются, но мы не можем утверждать, что в результате каких-то событий не пострадали концевая и средняя фаланги этого же пальца. В то же время диафиз фаланги № 2449 не атрофирован, он достаточно объемен. Впрочем, тот факт, что он выше по сравнению с диафизом фаланги № 2338, говорит о меньшем формообразующем давлении сухожилий мышц сгибателей-разгибателей.

Таким образом, возможно, в мезолитической популяции, населявшей пещеру Двойная, традиции ритуальных ампутаций фаланг у женщин не было или этот обряд проводился в старшем возрасте.

Заключение

Комплексная экспертиза изолированных палеоантропологических находок из раскопок пещеры Двойная позволила идентифицировать две женские проксимальные фаланги кисти, принадлежавшие индивидуумам разного возраста. Уровень морфологических различий позволяет не только констатировать высокую индивидуальную изменчивость мезолитического населения этого региона, но и поставить вопрос о возможности смены населения при переходе от раннего к позднему мезолиту. Последствия ритуальных «усечений» мизинцев, описанных для мезолитических женщин Крыма, в материалах их пещеры Двойная не выявлены, хотя особенности строения одной из фаланг могут свидетельствовать о долговременном ограничении подвижности этого пальца.

Список литературы Антропологические материалы из мезолитических слоев пещеры Двойная (Северо-Западный Кавказ)

- Бонч-Осмоловский Г. А., 1941. Кисть ископаемого человека из грота Киик-Коба. М.; Л.: АН СССР с. (Палеолит Крыма; Вып. II.)

- Леонова Е. В., 2015. К проблеме хронологии и культурной вариабельности каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита Северо-Западного Кавказа (по материалам навеса Чыгай и пещеры Двойная)//Традиции и инновации в истории и культуре: Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук/Отв. ред. А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М. С. 77-88.

- Леонова Е. В., Агеева К. Е., Александрова О. И., 2011. Отчет о раскопках пещеры Двойная в Мостовском районе Краснодарского края Губской археологической экспедиции ИА РАН в 2010 году (Открытый лист № 574, Открытый лист № 575)//Архив ИА РАН.

- Медникова М. Б., 2012. Кисть сунгирца (новые данные о строении трубчатых костей)//Вестник Московского университета. Серия XXIII. № 4. С. 4-17.

- Медникова М. Б., Добровольская М. В., Виола Б., Лавренюк А. В., Казанский П. Р., Шкловер В. Я., Шуньков М. В., Деревянко А. П., 2013а. Радиологическая микроскопия фаланги руки девочки из Денисовой пещеры//АЭАЕ. № 3. С. 120-125.

- Медникова М. Б., Потрахов Н. Н., Бессонов В. Б., 2013б. Применение микрофокусной рентгенографии в разграничении ископаемых представителей рода Homo с архаической и современной морфологией//Биотехносфера. № 4 (28). С. 51-55.

- Медникова М. Б., Моисеев В. Г., Хартанович В. И., 2015. Обряды перехода в каменном веке по данным физической антропологии//КСИА. Вып. 237. С. 50-63.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей (кости людей различных эпох -нормальные и патологически измененные). М.; Л.: Наука. 303 с.

- Birkner R., 1978. Normal radiographic patterns and variances of the human skeleton. Anatomical X-ray atlas of adults and children. Baltimore (Munich): Urban and Schwarzenberg. 500 p.

- Leonova E. V., 2014. Investigation of Mesolithic and Upper Paleolithic multilayer sites in the North-West Caucasus//Mikulov Anthropology Meeting. Brno: Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Archaeology (CAS) -Masaryk University, Departament of Anthropology. P. 45-50. (The Dolni Vestonice Studies; vol. 20.)

- Mednikova M., 2011. A proximal pedal phalanx of a hominid from Denisova Cave, the Altai//AEAE. Vol. 1 (45). P. 129-138.

- Mednikova M. B., 2013. Distal phalanx of the hand of Homo from Denisova cave stratum 12: a tentative description//AEAE. Vol. 2. P. 146-155.

- Mednikova M., Dobrovolskaya M., 2014. Vascular system development of small tubular bones of Neanderthals from Altai caves//European Society for the study of Human Evolution (ESHE): 4th Annual Meeting (Florence, Italy, 18-20 September, 2014). Florence. P 115. (Proceedings of the European Society of Human Evolution; 3.)