Антропологический дискурс в современной педагогике как дискурсивное и педагогическое новообразование

Автор: Пичугина Виктория Константиновна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Современные дискурсы в педагогике интерпретируется в рамках антропологического контекста и предстают основой формирования антропологического дискурса. Последний рассмотрен как дискурсивное и педагогическое новообразование, обозначены основные направления его развития.

Дискурс, образовательный дискурс, педагогический дискурс, учебный дискурс, антропологический дискурс, антропологические основания образования

Короткий адрес: https://sciup.org/14821622

IDR: 14821622

Текст научной статьи Антропологический дискурс в современной педагогике как дискурсивное и педагогическое новообразование

В последние десятилетия человек перестал существовать в жесткой системе координат, поскольку стал задавать ее сам. Многочисленные антропоцентристские исследования и программы, призванные решать острейшие социальные проблемы, установили глобальные научные дискурсы, которые отразили основную особенность постмодерна – стремление выйти за пределы универсализма. Важнейшей тенденцией современной постнеклассической научной рациональности стало стремление не к безусловной истине, а к глубоко обоснованным и иногда противоположным гипотезам. Существование единственно верных и незыблемых теорий, концепций и идей было подвергнуто сомнению. Многогранность мира и человека подразумевало плюрализм мнений и исследовательских программ.

Задачей педагогики с глубокой антропологической базой стало не только сохранение целостного взгляда на человека, но и создание условий для его полного раскрытия через собственную противоречивость, которая обусловливает реализацию во множестве измерений и позволяет последовательно представать во множестве образов. Тем не менее, несмотря на очевидную широту подобных проблем, ряд исследователей ставят под сомнение необходимость разработки антропологических основ педагогики. Парадокс заключается в том, что последние, с одной стороны, являются само собой разумеющимися, а с другой - столь очевидно недопонятыми и недоработанными.

Педагоги-теоретики отмечают, что неиссякаемость человеческих способностей требует развития и неправильная их направленность, равно как и недостаточная осознанность, часто приводят человека к ошибочным жизненным практикам, противоречащим изначально присущей способности поддерживать жизнь. В свою очередь педагоги-практики вынуждены констатировать, что с каждым годом растет число агрессивных детей с неустойчивой психикой, склонных к деструктивному поведению и демонстративному саморазрушению. Таким образом, из детских садов в школу, а из школы в высшие или средние учебные заведения регулярно переходят люди, которые дают себе право на произвол, легко поддаются влиянию извне, не осознавая ответственности за себя и результаты своей деятельности. При этом для подавляющего большинства педагогов-исследователей и учителей-практиков скрытым остается тот факт, что отсутствие осознания ценности собственной жизни и жизни другого, внутреннего стержня и является той самой недостающей антропологической составляющей.

Вместе с тем идея о необходимости обучения и воспитания, обоснованных антропологически, не нова. Волна массовой антропологизации впервые коснулась педагогики в 1860-х гг., когда параллельно западноевропейской мысли (труды К. Шмидта и его последователей) в отечественной педагогике стало зарождаться понимание важности ее антропологического обоснования (публикация первых двух томов книги К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии»). Научно-педагогическая мысль пережила «второе рождение». Многие педагоги и ученые естественнонаучного направления, занимавшиеся педагогической деятельностью, активно восприняли то, что последние достижения в области естественных (в частности, антропологических) наук ускори- ли развитие педагогики, однако педагогическая антропология не стала новым исследовательским направлением.

Антропологизация современной педагогики проходит более остро, поскольку рассматривается в контексте модернизации отечественного образования и закреплена нормативно. Многочисленные социально-экономические и политические изменения бумерангом возвращаются в сферу современного образования, затрудняя наполнение образовательных реформ и инноваций человеческим содержанием. Однако с детальной разработкой антропологических основ педагогической теории и практики связывают следующие явления:

-

• окончательное завершение этапа бездуховного рассмотрения науки и педагогики, инерционно затянувшегося, в частности, после падения коммунистического режима;

-

• преодоление проблемы разобщенности педагогики и других антропологических наук через создание единого антропологического пространства;

-

• объединение педагогики, андрогогики и герогогики в антропогогику с последующим изменением образовательных целей с учетом особенностей возраста и расширением круга проблем, стоящих перед данной областью;

-

• появление новой методологии педагогики;

-

• восприятие антропологического измерения историко-педагогического процесса как основы формирования новых концептуальных подходов, интерпретирующих педагогическое прошлое через призму человеческого содержания;

-

• выявление причин и устранение возможных деструктивных последствий образования.

Проблема человека стала не только ядром современного образования, но и катализатором переосмысления его состояния. Многие образовательные реформы и инновации стали исходить из глубокой антропологической базы и позиции, согласно которой человек в современном обществе должен быть активным, творческим, оптимистичным, ответственным за себя и результаты своей деятельности.

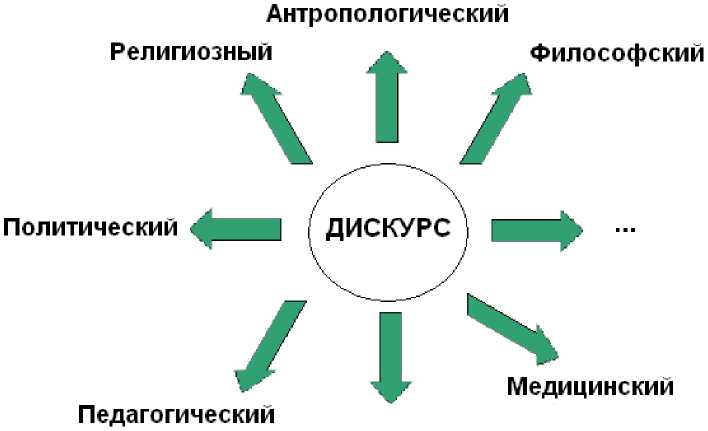

Кроме того, пик современных антрополого-педагогических исследований, сформировавших «вторую волну антропологизации» педагогики, возник на фоне общенаучного становления дискурсивной, человеческой онтологии (R. Harre, U. Flick). Пространственно-временные рамки, свойственные механистической онтологии мира, трансформировались в рамки «социальных миров». В новой системе координат любое явление соотносимо не столько с местом и временем, сколько с человеческим пространством. Категория «дискурс» (от лат. discursus – рассуждение; франц. discourse – речь) стала одной из ведущих и в лингвистике, и в современных гуманитарных науках. Она допускает не только разные варианты произношения (д и скурс – диск у рс), но и множество интерпретаций. Обособленное отечественными и зарубежными лингвистами от таких смежных категорий, как «диалог», «диспут», «дискуссия», «текст», «речь» и др., понятие «дискурс» продолжает оставаться в центре пристального внимания исследователей. Можно с уверенностью говорить о современном «дискурс-буме», ставшем следствием действия ряда интеллектуальных и социальных факторов. Однако в целом дискурсивная онтология пока порождает больше вопросов, чем ответов, т.к. само понятие дискурса на современном этапе претерпевает «инфляцию, и ему не удается приписать однозначное применение» [13, с. 141]. Несмотря на то, что предпосылками любого дискурса стали «свобода, равенство, гуманность и т.д., т.е. … нормативные убеждения, которые мы рассматриваем как правильные и необходимые для разумной и гуманной жизни» [6, с. 11], А. Ландвер подчеркивает, что «требуется определенное мужество, чтобы произнести или написать слово «дискурс» в научных обсуждениях» [14, с. 65], а тем более обосновать необходимость изучения и разработать его структуру. Современный дискурс воспринимается как «текст плюс ситуация» (Widdowson, Östman, Virtanen) и перестает ассоциироваться с коммуникативной деятельностью, которая может быть зафиксирована или не зафиксирована в тексте. Стало очевидно, что фиксация межличностного дискурса в тексте невозможна, поскольку, отрываясь от конкретной ситуации, дискурс перестает существовать. Надличностный дискурс, напротив, может быть зафиксирован в тексте, поскольку имеет контекст иного рода.

Несмотря на возрастающий интерес к изучению отдельных аспектов формирования в педагогике новой дискурсивной, человеческой онтологии, вне исследовательского внимания остается целостное видение проблемы антропологического измерения и дискурсивной интерпретации современной педагогической реальности. Актуальная потребность антропологизации современной педагогической теории и практики обусловливает необходимость не только скорейшего обоснования антропологического измерения современной педагогической реальности, но и концептуализации ее дискурсивности. Педагогика стала той областью, в которой наблюдается совпадение многочисленных запросов, в результате чего в ее категориальном аппарате прочно закрепились понятия «образовательный дискурс», «педагогический дискурс», «учебный дискурс» и ряд междисциплинарных категорий («медико-педагогический дискурс» (Л.С. Бейлинсон), «социально-образовательный дискурс» (М.Г. Курбанов) и др.), находящихся в рамках антропологического контекста и обусловивших формирование четких предметных полей антропологического дискурса.

Таким образом, актуальность проблемы становления и развития антропологического дискурса в отечественной педагогике определяется сложностью и беспрецедентной широтой проблем, для решения которых важна детальная разработка антропологических основ педагогики, и одновременно – спорностью такой разработки для науки, призванной развивать в человеке все имеющиеся задатки, внимательно наблюдая за динамикой его становления. От глубокого осмысления дискурсов современ- ной отечественной педагогики зависит возникновение принципиально новых антрополого-педагогических концепций, способствующих в педагогической практике направлению интенции человека в позитивное русло, а в педагогической теории – формированию предметных полей антропологического дискурса. В связи с этим необходимо детальное изучение антропологического дискурса как педагогического феномена, становление которого должно быть представлено с учетом эвристического потенциала, определяющего его понимание на методологическом и теоретическом уровнях. Однако прежде чем говорить об антропологическом дискурсе в педагогике как самом молодом дискурсивном и педагогическом новообразовании, целесообразно дать общую характеристику понятия «дискурс» в педагогическом контексте (рис.1.).

Рис. 1. Группы общенаучного понимания дискурса, нашедшие отражение в современных педагогических исследованиях

Группа лингвистических определений связывает дискурс с коммуникативной деятельностью (меж- или надличностной), зафиксированной или незафиксированной в тексте. Дискурс понимается как коммуникативный акт, происходящий в определенном временном и пространственном контексте между несколькими людьми или группами людей; «совокупность исторически сложившихся неформальных норм, традиций, обычаев, языковых и культурных практик, концентрирующихся вокруг … главной цели, ценности или потребности» [2, с. 14]; речемыслительный процесс, приводящий к образованию определенной структуры, зафиксированной в памяти или тексте и содержащей основные этапы своего формирования.

Любое определение дискурса, принадлежащее к данной группе, несет отпечаток не только одной из областей лингвистики (психолингвистики, прагмалингвистики, когнитивной лингвистики), но и одного из двух подходов к языкознанию – формального (структурно ориентированного) или функционального. Так, в рамках когнитивной лингвистики дискурс рассматривается как некий сценарий, ментальная схема, с помощью которой возможна репрезентация знания, отражающего как индивидуальные особенности коммуникатора, так и характеристики коммуникативной ситуации и исторической эпохи. Прагма- и психолингвистика выделяют в дискурсе наряду с языковыми экстралингвис-тические составляющие. Последние выполняют ряд функций, позволяющих воспринять сообщение, уловив что-то невыраженное и недосказанное. Отличие состоит в том, что психолингвистика делает акцент на переходе от внутреннего кода к речи, а прагмалингвистика – на установлении и поддержании контакта.

В целом дискурс предстает не как изолированная текстовая или диалогическая структура, а как единство языковой формы, значения и действия; «речь, погруженная в жизнь», взятая в динамичном контексте конкретной социальной ситуации. Внимание акцентируется не столько на анализе функций каждого элемента дискурса (формальный или структурно ориентированный подход к лингвистике), сколько на анализе функций дискурса в широком социальном контексте (функциональный подход к лингвистике). Данный подход позволяет рассматривать педагогический дискурс, как «специализированную клишированную разновидность общения», обусловленную социальными функциями партнеров и регламентированную как по содержанию, так и по форме. Данная группа определений дискурса зафиксирована в педагогических исследованиях, посвященных изучению дефиниции в педагогическом дискурсе (О.В. Коротеева); поиску оптимальных дискурсивных стратегий педагогического общения (С.В. Сорокина); изучению дискурсивных практик в образовательном пространстве (Б.В. Пеньков, Н.В. Шеляхина); анализу внутрисемейного дискурса, отражающего поворотные решения членов семьи на ключевых этапах развития ребенка, а также родительские позиции, облегчающие или затрудняющие социализацию больного ребенка (В.В. Латынов, Г.И. Резницкая) и др.

Группа частнонаучных определений отражает взаимосвязь дискурса и структуры языка в соответствии с теми принципами, которые обусловливают высказывания людей в различных сферах социальной жизни (исторический, культурологический, медицинский, политический, философский, экономический, юридический и другие дискурсы). Б. Бернстейн подчеркивает, что языки разных наук базируются на разных предположениях и допущениях, а потому оказываются непереводимыми. Человек, пользующийся конкретным научным языком, применяет определенные критерии, «бессознательно отвергая все, что им не соответствует» [12, с. 162]. Тем не менее, результатом усиления интеграционных процессов являются междисциплинарные дискурсы (медико-педагогический дискурс (Л.С. Бейлинсон), социально-образовательный дискурс (М.Г. Курбанов) и др.). Такой дискурс также представляет собой зафиксированный или незафиксированный текст, производимый людьми в ходе разнообразных ежедневных практик. В педагогической сфере это профессиональное общение исследователей-теоретиков, методистов, педагогов-практиков с обучающимися и их родителями, т.е. коммуникация образовательных учреждений со своими потребителями.

Данная группа определений дискурса находит отражение в исследованиях Н.С. Остражковой (выявление сущности и свойств педагогического дискурса лекции), Т.В. Ежовой (изучение условий построения гуманитарного педагогического дискурса в вузе), Г.Д. Дмитриева (сравнительный анализ модернистского и постмодернистского дискурсов в дидактике США), Е.Ю. Дьякова (анализ дискурсивных стратегий образовательного дискурса) и др.

Группа философских и социологических определений рассматривает дискурс как регулятор состояния общественного сознания, задающий определенную стратегию поведения. Такие функции дискурса как жесткая иерархичность, ограничение, контроль, присвоение субъекту изучаемой системы новых статус-функций позволяют трактовать его как некую властную схему в дисциплинарном пространстве. Это «языковое выражение определенной общественной практики, упорядоченное и систематизированное использование языка, за которым встает особая идеологически и социально обусловленная ментальность» [10, с. 3]. В данном контексте перед дискурсом встают вопросы о соотношении внешнего и внутреннего миров человека, бытия, сознания и самосознания, личностного и надличностного и т.д. При этом уровни изучения могут быть различными: от системного анализа социального фона, на котором разворачивается дискурс, и рассмотрения дискурсивных явлений как исходной точки новой общенаучной онтологии до детального изучения автобиографических произведений как уникального дискурсионного сплава текста и ситуации. Данное понимание дискурса отражено в педагогических исследованиях, констатирующих, что современное образование часто способствует превращению человека в «винтик» производства, «социальный атом», избирательный голос, алчного потребителя. В связи с этим необходимо скорейшее выявление причин и характера возможных деструктивных последствий образования. Так, Е.В. Добренькова выделяет модус существования образования как социального института (структурные параметры) и модус существования образования как общественного дискурса (динамические параметры); Л.И. Иванкина рассматривает методологический аспект образовательного дискурса современности; М.В. Шеляхина указывает на прямую зависимость структуры образовательного дискурса от социальных взаимоотношений и т.д.

Каждая из трех групп определений общенаучной категории «дискурс» находит отражение и в классификациях современных дискурсов в педагогике. Систематизировав существующие классификации, мы выделили следующие их параметры:

-

1) общенаучное и собственно педагогическое позиционирование (дискурсы как варианты постмодернистского дискурса или разновидность институционального дискурса);

-

2) область формирования и функционирования (дискурсы школы или вуза);

-

3) уровень функционирования (межличностные или надличностные образования);

-

4) цели и ценности (дидактический, социализирующий, академический, публицистический, специальный и т.п.).

При этом дискурсы, связанные преимущественно с коммуникативной деятельностью, являются отражением лингвистических определений категории «дискурс» (например, образовательный, педагогический или учебный дискурсы С.Ф. Сергеева, О.В. Толочко, Т.В. Ежовой, В.И. Карасика, Н.А. Ко-миной, Л.М. Яхиббаевой). В специальном педагогическом дискурсе Н.С. Остражковой зафиксировано частнонаучное определение категории «дискурс», указывающее на специфику структуры языка педагогической сферы социальной жизни. Образовательный дискурс Г.Д. Дмитриева, академический и публицистический педагогические дискурсы Н.С. Остражковой, а также исследования, рассматривающие образовательный или педагогический дискурсы как разновидность институционального дискурса, отражают философские и социологические определения, в которых дискурс выступает регулятором общественного сознания. Кроме того, в ближайшем будущем доля исследований, посвященных различным дискурсам в педагогике, будет увеличиваться, что неизбежно приведет к формулировке новых проблем и гипотез, постановке новых исследовательских задач. Устранение многочисленных «белых пятен» станет результатом изучения данных дискурсов в историческом разрезе, построения их структуры, четкого определения и разграничения данных понятий.

Таким образом, в педагогическом контексте заимствованное из лингвистики понимание дискурса из пространства речевой коммуникации постепенно переходит в плоскость проблемного формиро- вания новой образовательной реальности. Это поле значений, в которое включен человек, осуществляющий его смысловое наполнение.

Для конкретизации антропологического дискурса в педагогике дадим общую характеристику дискурсов, существующих в современной педагогике. Образовательный дискурс выходит далеко за пределы школьного класса и студенческой аудитории. Его участниками являются многочисленные социальные группы, поскольку он представляет собой «форум широкой общественности, свободно обсуждающей преимущества и недостатки … реформы образования в той или иной стране» [2, с. 69]. Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению образовательного дискурса, его структура представлена весьма фрагментарно. Одни исследователи рассматривают педагогический и образовательный дискурсы как синонимы, другие указывают на то, что эти понятия, подобно медицинскому и терапевтическому дискурсам, являются близкими, но не тождественными. Вопрос о разграничении данных понятий и позиционировании одного из них как более широкого, включающего другое (исходя из соотнесения понятий «педагогика» и «образование»), на сегодняшний день является открытым. В данной работе мы будем рассматривать педагогический и образовательный дискурсы как два самостоятельных педагогических феномена.

Педагогический дискурс в широком смысле понимается как «объективно существующая динамическая система ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса» [3, с. 17], а в узком – как «вербальный слепок с некоторых сторон процесса обучения», позволяющий зафиксировать в тексте интерпретацию процессов, происходящих в учебной среде [8, с. 34]. В структуре современного педагогического дискурса выделены следующие компоненты: цель, участники, ценности, стилистическая специфика педагогического взаимодействия, образовательная среда, условия обучения, хронотоп, стратегии, жанры, прецедентные тексты, дискурсивные формулы оценочно насыщенные концепты.

Учебный дискурс в широком смысле рассматривается как результат коммуникации, «возникающей в процессе изучения учебной темы (тем), выражаемый в продуктах коммуникации; это результат … фиксации процессов, происходящих в обучающей среде» [8, с. 35], а в узком – как «коммуникативно-познавательный процесс, направленный на формирование личностных смыслов и сознания учащихся, приобретение рефлексивных свойств, развитие эмоций» [11, с. 1031] на основе диалога обучаемого и учебного текста. Динамичность данного дискурса связана с отражением в нем уникальности и неповторимости обучающей среды, специфики обучающей коммуникации. Это один из многочисленных потенциально возможных вариантов развития событий, сбывшийся в данный момент в данной обучающей среде.

Таким образом, каждый из представленных в современной педагогике дискурсов – это и процесс, и результат, отражающий антропоцентричность современной педагогической мысли и постепенно меняющий ориентиры из-за условности возрастных и временных рамок образовательного процесса. Дальнейшая разработка содержания и классификаций образовательного, педагогического и учебного дискурсов будут способствовать не только четкому определению их проблемных полей и границ, но и определению антропологического дискурса в педагогике.

Следует отметить, что если рассматривать антропологический дискурс в педагогике исключительно как дискурсивное новообразование , то за каждым из дискурсов (историческим, культурологическим, медицинским, политическим, философским, экономическим, юридическим и др.) стоит целый ряд разноуровневых дискурсов (см. рис. 2).

Так, внутри медицинского существуют валеологический, терапевтический дискурсы, внутри педагогического – образовательный, собственно педагогический и учебный дискурсы и т.д. Истоки данного дифференцирования лежат в утверждении М. Фуко о том, что дискурс должен рассматриваться как неидеальная форма, фрагмент истории, имеющий определенные условия существования и ограничения, способный к трансформации и предполагающий деление на части. При этом сложнейшим является вопрос о выявлении критериев, позволяющих определить границы того или иного дискурса. Даже исходя из того, что дискурс – это «особый способ репрезентации мира» и «вопрос определения границ стратегически детерминирован целями исследования» [5, с. 233], неясной остается взаимосвязь, например, педагогического и существующего в педагогике антропологического дискурсов. В связи с этим

Культурологический

Рис. 2. Антропологический дискурс в педагогике как дискурсивное новообразование мы рассматриваем антропологический дискурс в педагогике как педагогическое новообразование. При этом и образовательный, и педагогический, и учебный дискурсы лежат в плоскости общего антропологического дискурса в педагогике (рис. 3). Его возникновение и необходимость дальнейшей разработки обусловлены незавершенностью человека, несущей отпечаток той или иной исторической эпохи, историчности образования в целом; фило- и онтогенетических особенностей развития с учетом пространства и времени; взаимовлияния биологической и социальной природы человека.

Общий антропологический дискурс в педагогике -поле значений, задающих матрицу восприятия действительности через человека, необходимость разработки которого обусловлена «принципиальной незавершенностью каждого появляющегося на свет человека» [7, с. 43].

I II I

Образовательный Педагогический Учебный дискурс дискурс дискурс

I 1 I

Антропологический дискурс педагогического взаимодействия, вскрывающий ценности и механизмы

Рис. 3. Антропологический дискурс в педагогике как педагогическое новообразование

В связи с этим общий антропологический дискурс в педагогике обнажает проблему выявления причин и характера возможных деструктивных последствий образования, которое перестает рассматриваться только как благо. По мнению Б.М. Бим-Бада, образование является преступлением против человека, человечности и человечества, если представляет собой «массовое школярство» и готовит новое поколение к выполнению преимущественно исполнительских функций. Следует отметить, что истоки деструктивных последствий образования не всегда находятся в собственно педагогической сфере и не всегда нивелируется тем или иным содержанием образования. Чаще всего они лежат на границе педагогики с этикой, психологией, социологией, юриспруденцией. И, несмотря на то, что общий антропологический дискурс в педагогике призван задавать определенную матрицу восприятия действительности через человека, проблема деформации человека в образовании не может быть решена полностью. Антропологически обоснованное образование и воспитание, антропологический подход (подходы), антропологический дискурс (дискурсы) в педагогике представляют собой лишь инструменты, которые не гарантируют того, что человек будет целью, а не средством в достижении каких-либо других целей, лежащих вне его. Тем не менее педагогическая практика показывает, что природа человека представляет собой систему устойчивых параметров, несмотря на то, что воспитательный и образовательный идеалы релятивны. Следовательно, многие, если не все, деструктивные последствия образования можно минимизировать, если рассматривать человека в единстве духовных, телесных и социальных проявлений, что составляет собственно антропологический угол зрения. Так, по мнению В.И. Слуцкого, антропологический дискурс в педагогике будет способствовать уничтожению искусственно возникшей « социальной ситуации детства», в которой « незрелые личности» не осознаются таковыми и чувствуют себя комфортно [9, с. 69].

Следующий уровень конкретизации антропологического дискурса в педагогике мы выделили исходя из того, что исследователи стремятся найти пути, позволяющие педагогу конструктивно взаимодействовать с «ситуативно-субъектным человеком» на пути к его «предельному образу». Ставится вопрос не о подготовке специалиста в общепринятом смысле этого слова, а о подготовке профессионала, имеющего целостный взгляд на себя и свою профессию. Образовательный, педагогический и учебный дискурсы представляют собой мощное оружие в борьбе с «натаскивающей» системой образования и позволяют найти естественный баланс между изменчивостью и стабильность человеческой природы, работая в некотором смысле «на опережение» ее дестабилизирующих факторов. Таким образом, можно говорить еще об одном дискурсе – антропологическом дискурсе педагогического взаимодействия , вскрывающего его ценностный аспект и механизмы (рис. 3). Его истоки лежат в признании как очевидного сходства психофизической организации всех людей, так и их неповторимой индивидуальности. Человек как познающий субъект, способный представать во множестве образов, не только находится внутри динамичного и многомерного антропологического пространства, но и определяет эту динамичность и многомерность. Его становление и развитие внутри данного пространства можно проследить через особенности поведения в проблемных ситуациях и контексте повседневности. Отсутствие четко выраженного базиса, единых ментальные установок, на основе которых отбираются содержание и средства обучения и воспитания, обусловлено тем, что базисом в данном случае выступает конкретный человек. При этом динамика его развития представляет собой как последовательную смену, так и парадокс параллельного существования различных образов. При таком подходе существенно расширяется понятие нормы. Человек с иным развитием не может восприниматься как аномалия, поскольку развитие каждого человека неповторимо. В противном случае и вундеркинды, и дети с задержками развития незаслуженно «изгоняются» из границ «нормы».

Таким образом, дискурсы в образовании, интерпретируемые в рамках антропологического контекста, не только способствуют решению ряда образовательных проблем, но и участвуют в построении проблемных полей антропологических дискурсов. Содержание антропологического дискурса в педагогике на сегодняшний день не определено до конца и напрямую связано с вопросом о содержании антропологически обоснованного образования и воспитания, в решении которого в последние годы наблюдаются значительные успехи. Исследователи отмечают, что в нем должны быть отражены не только психофизиологические особенности каждого образовательного возраста, но и индивидуальные особенности каждого человека. Должно быть учтено, что результатом создания особых педагогических условий, при которых максимально полно реализуются интенции человека, станет рождение нового знания о нем, влияющего на вектор развития образовательных и воспитательных систем. При этом, с одной стороны, очевидна необходимость скорейшей разработки требований к содержанию и форме новых учебников на основе интеграции широкого спектра знаний о человеке, а с другой – то, что верно эти знания могут быть зафиксированы лишь в самом человеке как в своеобразном «живом учебнике». Кроме того, необходимо избежать чрезмерного педагогического оптимизма, исходя из реальности человеческих возможностей и принципиальной невозможности всезнания и всепонимания.

Вопросы образовательной дискурсивности имеют непосредственное отношение к выявлению общих и особенных характеристик конкретно-исторических форм проявления антропологического дискурса в отечественной и зарубежной педагогике. По убеждению Г.Б. Корнетова, многомерность и уникальность каждого педагогического феномена прошлого обусловливают невозможность их однозначной трактовки и неизбежность сосуществования нескольких, подчас противоположных, пониманий и оценок. «Все значимое для одного человека или данного времени имеет некоторое отношение и к любому другому человеку, и к иному историческому периоду» [1, с. 36], однако лишь условно задает концептуальную рамку исследования. Многомерность историко-педагогического знания определяет существование нескольких антропологических подходов, несводимых к единому знаменателю. В то же время в основе антропологического подхода в истории педагогики лежит необходимость разработки «концептуальных подходов, которые … позволяют представить динамику человека в образовании как телесного, душевного и духовного существа в различных исторических обстоятельствах» [7, с. 212].

На наш взгляд, конкретно-исторические формы проявления антропологического дискурса в отечественной и зарубежной педагогике могут быть успешно выявлены при соблюдении нескольких условий. Рассмотрим их.

-

1. Недопустимость авторитарного подхода к изучаемым феноменам . Максимально возможным проявлением авторитарности в историко-педагогических исследованиях может стать осознанный субъективизм по отношению к феноменам прошлого. Положительные тенденции могут быть не учтены исследователем в полной мере, а социальные, экономические, политические и другие условия рассмотрены односторонне, без учета антропологической призмы. В результате педагогический феномен не будет правильно осмыслен, потеряет свою целостность.

-

2. Гуманистический характер интерпретации. Интерпретируя те или иные явления или процессы прошлого, исследователь в области истории педагогики сталкивается с множественностью смыслов. Историко-педагогическое знание всегда открыто и многозначно «в контексте бесконечного множества интерпретаций» [4, с. 9]. Исследователь не должен пренебрегать ни одним из множества смыслов, т.к. каждый из них необходим для непосредственного постижения феноменов прошлого во всей их целостности. При этом неизбежен ряд трудностей, поскольку специфика историко-педагогического исследования заключается в сочетании ретроспектив и перспектив, а значит, возможна ситуация, когда гуманитарный характер интерпретации какого-либо феномена опередит «санкционируемую обществом оценку» и исследователю будет незаслуженно отказано в «исторической правдивости».

Таким образом, рассмотрение истории педагогики через антропологическую призму многократно увеличивает вариативность, формирует «различные дискурсы конкретизации», определяет «различные векторы поиска «конструктивных принципов», которые позволяют вырабатывать соответствующие им способы видения, реконструкции, объяснения и интерпретации» [4, с. 14]. Следовательно, неизбежно существование нескольких конкретно-исторических форм проявления антропологического дискурса в отечественной и зарубежной педагогике. Их выделение будет объяснять эволюцию антрополого-педагогического знания: антропологическая идея, зародившись в религиозном понимании человека и будучи дополненной впоследствии научным представлением о нем, выросла до необходимости рассмотрения феномена человека в контексте становления образования, как социокультурной реальности. Однако следует отметить: несмотря на то, что за антропологическим дискурсом педагогики «заботы о себе» античных мыслителей следует антропологический дискурс христианской педагогики спасения человека, а затем антропологический дискурс теории естественного воспитания и антропологический дискурс развивающей педагогики и т.д., многообразие форм проявления антропологического дискурса в отечественной и зарубежной педагогике не может быть оценено с точки зрения превосходства одного над другим.

Обозначим основные направления развития современного антропологического дискурса в педагогике.

-

1. Первоочередным является не столько педагогическое или социокультурное, сколько антропологическое осмысление (термины Г.Б. Корнетова) антропологического дискурса в образовании, который не должен потерять свою специфику и быть принесен в жертву педагогической моде.

-

2. Необходимо четкое определение проблемных полей и границ антропологического дискурса в образовании. И чем жестче будет происходить этот процесс, тем более определенным станет пространство, которое занимает категория. Вместе с тем высокая степень обособленности затруднит междисциплинарную интеграцию в области антропологического дискурса, а следовательно, остановит его развитие.

-

3. Широта возможностей общенаучного антропологического дискурса при изучении современных социокультурных событий не должна стать катализатором искусственного расширения границ собственно педагогического антропологического дискурса. В противном случае незамедлительно будет констатирована исчерпанность его потенциала или неправомерность выделения в целом.

-

4. Трудности, возникающие при попытке конкретизации антропологического дискурса в образовании, обусловлены существованием множества картин человека, которые нельзя свести к одной, пусть даже доминантной на данном историческом этапе. Антропологический дискурс по определению не может быть однозначным и единственным. Подобно тому, как в педагогической антропологии нет единой теории , а сосуществуют множество исследовательских программ, в педагогике в один и тот же момент может разворачиваться несколько антропологических дискурсов, имеющих разные проблемные поля.

Таким образом, понятие «дискурс» теряет тождественность с диалогом, поиском компромисса отдельными личностями или социальными группами людей. Понимание дискурса как общения, реализуемого в ходе многочисленных дискурсивных практик, в образовательном контексте все еще является доминирующим, но уже не единственным. Действие дискурса выходит за пределы информативной, прагматической и эмотивной функций, а такие свойства, как жесткая иерархичность и контроль, подвергаются пересмотру. Дискурс в образовании не может являться только внешней рамкой, средством или механизмом пассивной передачи информации или отношений. С одной стороны, дискурсы в образовании, интерпретируемые в рамках антропологического контекста, становятся ключом к решению ряда образовательных проблем, а с другой, обнажают еще одну серьезную проблему – построение проблемных полей антропологического дискурса.

Итак, можно сделать ряд общих выводов.

Антропологизация современной педагогики, имеющей многовековые антропологические основания, происходит в условиях формирования новой дискурсивной онтологии.

Образовательный, педагогический, учебный и ряд междисциплинарных дискурсов стали ответом на многочисленные злободневные вопросы и основой формирования в педагогике общего антропологического дискурса и антропологического дискурса педагогического взаимодействия, которые постепенно выходят из сферы коммуникации и предстают как очередная попытка построения теории и практики уникальной человеческой целостности в педагогическом контексте. Однако в большинстве случаев данные дискурсы сведены к межличностной сфере, поскольку их участниками являются толь- ко учитель и ученик (преподаватель и студент). Надличностная сфера не рассматривается, т.к. их цель изначально заужена: социализация нового члена общества может быть достигнута только благодаря последовательности интенций речевых действий в типовых ситуациях.

Современный антропологический дискурс в педагогике – это одновременно дискурсивное и педагогическое новообразование, спектр определений и области практического применения которого с каждым годом будут только расширяться.

Список литературы Антропологический дискурс в современной педагогике как дискурсивное и педагогическое новообразование

- Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология: курс лекций. М.: УРАО, 2002.

- Добренькова Е.В. Социальная морфология образовательного дискурса. М.: Альфа-М, 2006.

- Ежова Т.В. Субъект-субъектное диалогическое взаимодействие студента и преподавателя как педагогическое условие построения гуманитарного педагогического дискурса//Инновации в образовании. 2008. № 11. С. 16-25.

- Историко-педагогическая ретроспектива теории и практики образования: монография/под ред. Г.Б. Корнетова. М.: АСОУ, 2006. Вып. 3.

- Йоргенсен М., Филипс Л. Дискурс-анализ. Теория и метод/пер. с англ. Харьков: Гуманит. Центр, 2008.

- Касавин И.Т. Дискурс: специальные теории и философские проблемы//Человек. 2006. № 6. С. 5 -20.

- Корнетов Г.Б. Педагогика: теория и история. М.: УРАО, 2003.

- Сергеев С.Ф. Тема и дискурс в педагогическом процессе//Школьные технологии. 2008. №4. С. 33 -38.

- Слуцкий В.И. Природа ребенка и воспитание: антропологический дискурс//Ярослав. пед. вестн. 2006. № 3. С. 65 -69.

- Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. М.: Флинта -Наука, 2006.

- Яхиббаева Л.М. Учебный текст как особый вид вторичного текста и составляющая учебного дискурса//Вестн. Башкир. ун-та. 2008. Т. 13. №4. С. 1029 -1031.

- Вernstein B. Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique, revised edition. Oxford: Rowman & Littlefield. 2000.

- Brunner R. Praxis und Diskurs//Diskurs: Begriff und Reali-sierung Wrzburg, 2000.

- Landwehr A. Geschichte des Sagbaren. Einführung in die Historische Diskursanalyse. Tübingen, 2001.