Антропологический состав населения большереченской культуры переходного периода от бронзового к железному веку по одонтологическим данным

Автор: Зубова А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучены одонтологические характеристики погребенных в могильниках большереченской культуры Ордынское и Ближние Елбаны VII. Сделан вывод о близости состава большереченского населения андроноидным группам Томского Приобья и носителям усть-тартасской культуры Барабинской лесостепи. Одонтологические характеристики населения Верхнего Приобья переходного периода от бронзового к железному веку существенно отличаются от аналогичных показателей у населения этого же периода в Барабинской лесостепи, оставившего захоронения в некрополе Чича-1.

Палеоантропология, одонтология, переходный период от бронзового к железному веку, большереченская культура, позднеирменская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522083

IDR: 14522083 | УДК: 572

Текст научной статьи Антропологический состав населения большереченской культуры переходного периода от бронзового к железному веку по одонтологическим данным

Переходный период от бронзового века к железному на территории южной части Западной Сибири датируется в пределах второй половины X – VIII–VII вв. до н.э. По археологическим данным в это время начинается новый всплеск миграционной активности, который приводит к проникновению на территорию лесостепного Приобья и Барабинской лесостепи групп с крестовой орнаментацией керамики [Зах, Зимина, 2006, с. 79], в Барабинскую лесостепь носителей берликской культуры Северного Казахстана [Молодин и др., 2013, с. 43]. Взаимодействие мигрантов с поздне-ирменским населением привело к формированию нескольких новых культурных образований. В Верхнем Приобье это большереченская культура переходного периода [Могильников, 1997, с. 4] или завьяловская культура. В Барабинской лесостепи – синкретичное сообщество, включающее в се- бя позднеирменское, сузгунское, красноозерское и берликское население [Молодин, 2010, с. 71].

Антропология носителей культур переходного периода ранее была изучена только на территории Барабинской лесостепи по материалам некрополя Чича-1 [Зубова, Чикишева, Поздняков, 2009]. Состав населения Верхнего Приобья этого периода ранее не обсуждался. Целью данного исследования стал анализ его одонтологических особенностей, позволивший определить основные направления биологических связей.

Основным материалом для работы послужили одонтологические коллекции большереченской культуры переходного периода от бронзового века к железному, полученные при раскопках памятников Ордынское (коллекция МАЭ № 6236) и Ближние Елбаны VII (коллекция МАЭ № 5915) [Могильников, 1997, с. 5]. Суммарная серия из двух могильников включает характеристики десяти мужчин, четырех женщин, четырех детей и двух взрослых индивидов, представленных изолированными зубами. Они были обследованы по стандартной одонтологической программе [Зубов, 1968, 2006] и сопоставлены с населением Западной Сибири эпохи бронзы (табл. 1) методами иерархического кластерного анализа на основе Евклидовых расстояний и главных компонент. Сопоставление проводилось при помощи программы Statistica for Windows, version 6.0.

Морфологическая характеристика серии (табл. 1). Серию характеризует средняя частота лопатообразности медиальных резцов, высокая – дополнительных дистальных бугорков на первых верхних молярах и низкая – бугорка Карабелли (табл. 1). Вторые моляры верхней челюсти сильно редуцированы. На нижней челюсти несколько повышена частота сложных форм первых премоляров. Канинизированные формы вторых зубов данного класса отсутствуют. Шестибугорковые нижние первые моляры отсутствуют, четырехбугорковый вариант их строения встречен только однажды. На первых молярах нижней челюсти преобладает «Y»-узор коронки, относительно часто встречается и его «+»-вариант. «Х»-узор довольно редок. На вторых молярах довольно часто встречается гипоконулид. «+» и «Х»-варианты узора окклюзивной поверхности коронок здесь встречаются чаще, чем «Y». По данному признаку в серии наблюдается повышенный уровень асимметрии. Во всех случаях, когда у индивида присутствовал и правый и левый моляр, узор коронки на них различался. Протостилид в серии отсутствует, у одного погребенного встречен tami и у одного – коленчатая складка метаконида. Малое число наблюдений по последнему признаку дает довольно высокий его процент. Частота дистального гребня тригонида повышена.

Наблюдаемый комплекс одонтологических характеристик отличается по составу от изученной ранее серии из Барабинской лесостепи. В популяции, оставившей захоронения на некрополе Чича-1, была повышена частота лопатообразнос-ти верхних резцов, но здесь редко встречались дополнительные бугорки на верхних молярах, и значительно ниже уровень их редукции. На нижней челюсти наблюдался еще более высокий, чем у населения Приобья уровень асимметрии нижних моляров. Если в серии из Ближних Елбанов и Ордынского дисбаланс между строением зубов правой и левой стороны отмечался для вторых нижних моляров и касался только узора коронок, то в группе из Чичи наблюдается асимметрия первых и третьих зубов. Различия здесь захваты-

Таблица 1. Одонтологическая характеристика большереченского населения, оставившего захоронения в могильниках Ордынское и Ближние Елбаны VII

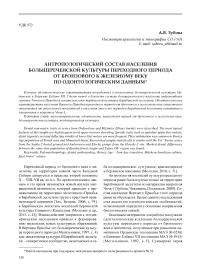

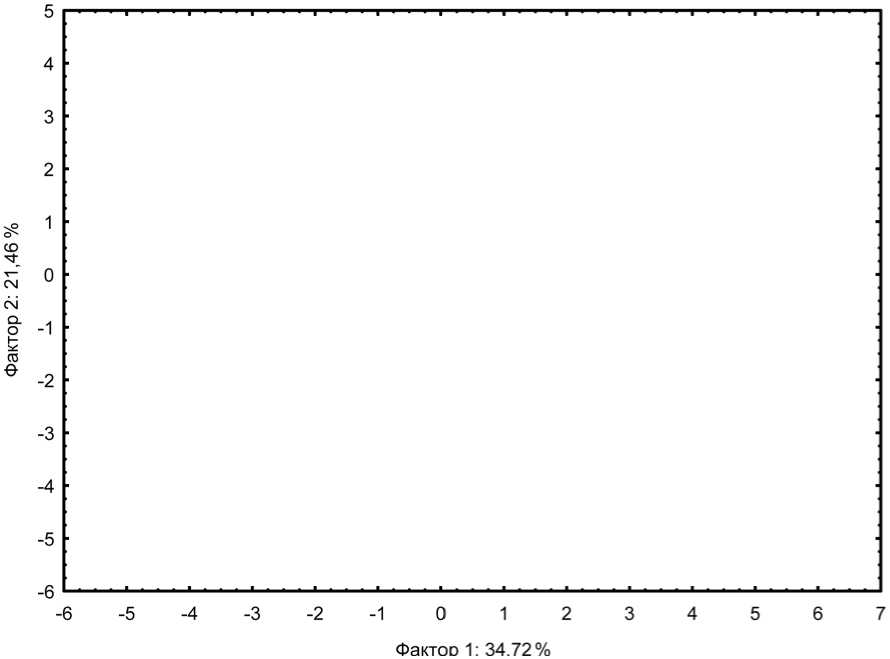

Статистическое сопоставление серии переходного периода из Верхнего Приобья с характеристиками более раннего населения Западной Сибири показало ее тяготение к автохтонным популяциям Барабинской лесостепи (рис. 1) и андроноидам Томского Приобья (рис. 2). Ближайшее сходство она демонстрирует с усть-тартасской серией из могильника Сопка-2 (рис. 1), где выше, чем в других барабинских группах частота коленчатой складки метаконида. При этом общее соотно- шение базовых компонентов в большереченской группе ближе к популяциям Томского Приобья, а через них к суммарной карасукской серии Хакасо-Минусинской котловины (рис. 2, табл. 2).

От населения ирменской культуры, занимающего к концу эпохи бронзы большую часть территории Верхнего Приобья, состав большеречен-ской серии отличается довольно сильно. В ирмен-ских группах Приобья и Барабинской лесостепи доминирует федоровский компонент, в одонтологическом отношении проявляющийся в виде повышенных частот четырехбугорковых нижних первых моляров и отсутствии коленчатой складки метаконида. Такое сочетание признаков в современной классификации свойственно в большей степени южноевропеоидному населению. Оно сохраняется и даже усиливается у позд-неирменского населения из некрополя Чича-1, а в большереченской выборке отсутствует. Здесь определенно наблюдается «возврат» к доминиро-

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации одонтологических характеристик населения Западной Сибири.

1 – елунинская культура; 2 – каракольская культура; 3 – кротовская культура; 4 – одиновская культура; 5 – неолит Барабинской лесостепи; 6 – усть-тартасская культура; 7 – кузнецко-алтайская культура (Солонцы-5); 8 – окуневская культура (Верх-Аскиз-1); 9 – окуневская культура (Уйбат-5); 10 – доандроновское население Омского Прииртышья (ОМ-5, 7); 11 – доандроновское население Омского Прииртышья (Ростовка); 12 – население Омского Прииртышья андроновского времени (Черноозерье-1); 13 – позднекротовская культура Бара-бинской лесостепи; 14 – население Омского Прииртышья андроновского времени (Боровянка-17); 15 – федоровская культура Кузнецкой котловины; 16 – федоровская культура Барабинской лесостепи; 17 – федоровская культура Новосибирского Приобья; 18 – население лесостепного Алтая андроновского времени; 19 – федоровская культура Минусинской котловины; 20 – население Томского Приобья андроновского времени; 21 – ирменская культура Новосибирского Приобья; 22 – ирменская культура Барабинской лесостепи; 23 – ир-менская культура Томского Приобья; 24 – ирменская культура Алтая; 25 – ирменская культура Кузнецкой котловины; 26 – лугавская культура; 27 – карасукская культура; 28 – еловская культура; 29 – большереченская культура переходного периода; 30 – пахомовская культура (Ново-Шадрино-7); 31 – пахомовская культура (Старый Сад); 32 – пахомовские культура (объединенная серия из могильников Барабинской лесостепи); 33 – корчажкинская культура.

|

■ 1 1 |

■ ' ' |

• ’ ’ |

■ ' ' |

1 ■ |

||||||||

|

7 ° 2 .....п..... |

5 О |

|||||||||||

|

3 4 |

К 5 |

> |

_30 |

|||||||||

|

1 0 |

Г-У |

21 о |

23 |

|||||||||

|

8 О |

: 14 |

28^ 29 20^ ,°^8_____ |

22 |

016 |

||||||||

|

с |

L9 |

О10 |

О |

о " 26 О |

О |

|||||||

|

19 О |

||||||||||||

|

. . * 1 |

1 1 |

1 е е 1 |

* * . |

* * . |

* * * |

* * * |

* * . |

* > * |

* . * |

|||

Рис. 2. Результаты анализа главных компонент. Распределение одонтологических характеристик населения Западной Сибири в пространстве первых двух факторов. Номера групп см. в подписи к рис. 1.

ванию автохтонных комплексов. Это позволяет предполагать, что в более ранние эпохи смешение с андроновцами определяло особенности антропологического состава далеко не всей массы населения Верхнего Приобья. Вероятно, часть автохтонных групп по экологическим или «политическим» причинам покинула районы, занятые впоследствии носителями федоровской культуры, продолжая независимую линию развития. В переходный период от бронзового века к железному начался процесс их возврата на занимаемые ранее территории.

На основании имеющихся одонтологических материалов можно сделать вывод о том, что к концу эпохи бронзы заканчивается доминирование антропологических комплексов, привнесенных андроновскими мигрантами в составе населения Западной Сибири. Как в Барабинской лесостепи, так и в Верхнем Приобье становится заметным результат постепенного растворения андроновского компонента в автохтонной среде. Оно проявляется в повышении в одонтологическом составе населения частот признаков «восточной направленности» – лопатообразности верхних резцов, дистального гребня тригонида, шестибугорковых

Таблица 2. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов

Список литературы Антропологический состав населения большереченской культуры переходного периода от бронзового к железному веку по одонтологическим данным

- Зах В. А., Зимина О.Ю. К вопросу о переходном периоде от бронзы к железу в Нижнем Притоболье//Современные проблемы археологии России. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. I. -С. 372-374.

- Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1968. -199 с.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. -М.: Этно-Онлайн, 2006. -72 с.

- Зубова А.В., Чикишева Т. А., Поздняков Д.В. Антропологическая характеристика населения городища Чича-1//Чича -городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. 3. -С. 78-107.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине -второй половине I тыс. до н.э. -М.: Изд-во Пушк. науч. центра РАН, 1997. -195 с.

- Молодин В.И. Современные представления об эпохе бронзы Обь-Иртышской лесостепи (к постановке проблемы)//Археологические изыскания в Западной Сибири: прошлое, настоящее, будущее (к юбилею проф. Т.Н. Троицкой). -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2010. -С. 61-81

- Молодин В.И., Пилипенко А.С., Чикишева Т.А., Ромащенко А.Г., Журавлев А.А., Поздняков Д.В., Трапезов Р.О. Мультидисцплинарные исследования населения Барабинской лесостепи IV-I тыс. до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. -220 с. -(Интеграционные проекты СО РАН; вып. № 46).