Антрополого-тафологическая характеристика мужских погребений некрополя Волна 1

Автор: Абрамова А. Н., Берлизов А. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты анализа погребального обряда и антропологических коллекций грунтового могильника Волна 1 VI-III вв. до н. э. Могильник на сегодняшний день является одним из наиболее полно изученных на азиатском Боспоре. В результате внутри группового анализа указателей, описывающих форму диафизов длинных костей, выделено три группы населения. Полученные результаты были проверены с помощью методов археологии. Также был проведен межгрупповой анализ трех выделенных групп населения с другими популяциями, проживавшими в раннем железном веке в Северо-Западном Предкавказье. Удалось показать значительное сходство двух выделенных групп как между собой, так и с материалами из могильника Старокорсунского городища № 2. Третья группа показала сильное отличие как от первых двух групп могильника Волна 1, так и от других серий, привлеченных для межгруппового анализа. С помощью традиционных методов археологии и методов многомерного анализа данных, в частности факторного и кластерного анализов, удалось проверить полученные в результате антропологического исследования данные. Выявлены особенности погребального обряда каждой из трех выделенных групп. Установлено, что все выделенные группы населения взаимодействовали друг с другом, что проявилось в определенной унификации погребальных практик. С начала функционирования некрополя в нем одновременно могли совершаться захоронения автохтонного и неавтохтонного населения.

Археология, физическая антропология, остеометрия, палеоантропология, античность, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/143171195

IDR: 143171195

Текст научной статьи Антрополого-тафологическая характеристика мужских погребений некрополя Волна 1

Раскопки некрополя Волна 1 ведутся с 2014 г. Памятник датируется в пределах VI–III вв. до н. э., а изученная площадь и количество погребальных сооружений позволяет говорить о нем, как о наиболее изученном могильнике http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.339-355

на территории азиатского Боспора. Полученный материал позволяет существенно расширить представления о погребальных традициях региона.

Первые захоронения на памятнике, который назывался «Северо-Зеленское поселение», были обнаружены еще в 1954 г. в ходе раскопок В. Д. Блаватского ( Блаватский , 1954. Л. 18, 19). В 1984 г. его обследовал Я. М. Паромов, благодаря которому памятник получил свое современное название «Волна 1» ( Паромов , 1989).

Публикация результатов полевых исследований некрополя началась сравнительно недавно, но уже на данном этапе памятник вызывает большой интерес, что выразилось в появлении ряда работ по данной теме (см.: Мимоход и др. , 2017а; 2017б; 2018; Цокур и др. , 2016; Берлизов и др. , 2019). Все они были преимущественно обращены к изучению археологического материала.

Не менее важным является изучение скелетных останков людей, полученных в ходе археологических работ. Нет сомнений, что комплексное антропологическое исследование дает редкую и крайне интересную возможность соотнесения результатов изучения археологического и антропологического материала. Плохая сохранность костных останков из могильников, относящихся к античному периоду, не дает возможности накопить серии, достаточные для статистически достоверных выводов. Долгое время исследование М. М. Герасимовой оставалось единственным источником краниологической информации о населении, проживавшем на территории Фанагории и Гермонассы ( Герасимова , 1976; Герасимова и др. , 1987). Однако в последнее время происходит накопление палеоантропологических данных о племенах, обитавших в античную эпоху на территории современного Краснодарского края (см., например: Балабанова , 2013; Громов и др. , 2015; Абрамова , 2017; 2018; Абрамова, Пежемский , 2018). Кроме того, благодаря активному хозяйственному освоению Таманского полуострова, связанного со строительством транспортного сообщения с полуостровом Крым, ведутся масштабные археологические раскопки, в том числе и античных могильников, что в дальнейшем позволит значительно расширить знания об обитателях азиатского Боспора.

Материалы и методы

Антропологическая коллекция, использованная в данном исследовании, была получена в 2017–2019 гг. силами двух экспедиций: ООО «Ирида» под руководством И. В. Цокур (раскопки 2017–2019 гг.) и экспедиции Института археологии РАН под руководством Р. А. Мимохода (раскопки 2017–2018 гг.)1. Как уже упоминалось выше, могильник Волна 1 на сегодняшний день является наиболее изученным на азиатском Боспоре. В результате исследования некрополя, которое непрерывно продолжалось в течение пяти лет, было открыто более 1400 погребений. Однако особенности почвы и плантажная распашка территории могильника под виноградники привели к тому, что, несмотря на впечатляющее количество скелетов, переданных для антропологического исследования (более 1000), в большинстве случаев сохранность костной ткани была крайне неудовлетворительна. У длинных костей отсутствовали эпифизарные концы, верхний кортикальный слой часто был разрушен, а общая комплектность скелетов такова, что только в единичных случаях удалось изучить все длинные кости хотя бы по стандартной остеометрической программе (Martin, 1928; Алексеев, 1966). Черепа также требовали тщательной реставрационной работы, а частичное или почти полное разрушение костей лицевого скелета не позволило исследовать наиболее значимые разграничительные признаки группы. Результатом поиска путей решения морфометрического анализа останков неудовлетворительной сохранности стала публикация двух статей. В первой из них представлен опыт изучения краниологической серии по данным лобно-теменного отдела черепа (Абрамова, Пежемский, 2018). Во второй проводится остеометрическое исследование и значительное внимание обращено на возможности проведения межгруппового и внутригруппового анализа лишь по указателям, описывающим форму диафиза (Абрамова, 2019). На основании упомянутых указателей были выделены три группы населения Волны 1. Так как поперечные размеры длинных костей традиционно считаются малоинформативными, было решено подробнее проанализировать полученные результаты как с помощью антропологических, так и археологических методов. При этом возможности совместного изучения материала значительно ограничены и отсутствием во многих захоронениях сопроводительного инвентаря2. Этим фактором обусловлены существенные различия в антропологической и археологической выборках, привлеченных для исследования. Соотнесение полученных результатов допустимо с привлечением небольшого массива данных. Речь в данном случае идет лишь о 45 погребениях мужчин в возрасте старше 20 лет, открытых в ходе работ И. В. Цокур в 2017 г. и Р. А. Мимохода в 2017–2018 гг. Всего же археологическую часть выборки некрополя Волна 1 составили материалы 220 погребений, для которых были сделаны антропологические определения пола и возраста.

В работе применялась комплексная методика с использованием традиционных методов археологии (сравнительно-типологического, описательного, ретроспективного) и методов многомерного анализа данных (см.: Каменецкий, 1983; 1986; Берлизов и др., 2003). В частности, были использованы методы фактор- и кластер-анализа. Метод фактор-анализа использован с целью выявить набор микродеталей3 обряда, которые были наиболее тесно связаны с группами, выделенными в ходе антропологического изучения скелетных останков в некрополе Волна 1. Метод кластер-анализа используется в работе для сравнения погребальных традиций в группах, выделенных в результате антропологического изучения материалов некрополя.

На данном этапе исследования для анализа была использована только мужская часть выборки. Это связано с так называемым посмертным отбором, когда женские, менее крупные, скелеты обычно имеют худшую сохранность.

Для антропологического исследования использовался стандартный набор инструментов: остеометрический стол, скользящий и толстотный циркули, лента. Все инструменты перед началом работы были верифицированы. Остео-метрическое исследование осуществлялось по принятой в отечественной антропологии программе ( Martin , 1928; Алексеев , 1966). Измерения проводились как для правой, так и для левой сторон скелета, однако, согласно методическим требованиям для изучения группы, использовались данные только по правой стороне.

Сравнительная антропологическая характеристика

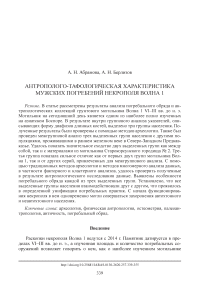

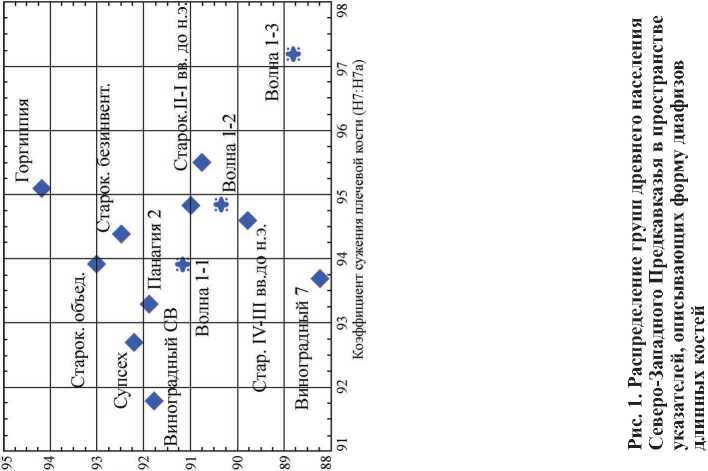

Для сравнительного межгруппового анализа были привлечены синхронные и территориально достаточно близко расположенные группы населения (табл. 1). Из-за полного отсутствия опубликованных остеометрических данных по группам населения, которые проживали в античный период на территории современного юга России, все материалы, привлеченные для анализа, были получены одним из авторов и в большинстве своем пока не опубликованы. Как было показано, наиболее информативными оказываются графики, построенные по сечениям указателей, которые описывают форму диафизов плечевой и бедренной костей или плечевой и большой берцовой ( Абрамов а, 2019). Стоят ли за этими различиями особенности строения длинных костей конкретной изучаемой нами группы или же внутригрупповое разнообразие обосновано более высоким таксономическим уровнем, нам пока неясно. Несмотря на то что многие исследователи видят в изменчивости формы диафизов длинных костей лишь компенсаторную функцию, связанную с физической активностью или адаптацией к условиям окружающей среды (см., например: Добровольская, Медникова , 2011; Березина , 2018), по нашему мнению, здесь не все так очевидно.

В данном исследовании было решено использовать именно эти указатели, дающие наибольшее межгрупповое различие, а также попытаться изучить рассматриваемые нами группы в пространстве коэффициентов сужения. Коэффициенты сужения разрабатываются Д. В. Пежемским в рамках изучения им габитуса кости и рассчитываются для плечевой и большой берцовой костей путем деления наименьшего диаметра диафиза на диаметр его середины (табл. 1). Кроме того, верхние диаметры бедренной кости, как и в предыдущем исследовании, были получены методом, предложенным Д. В. Пежемским, и, на взгляд автора, наиболее точно описывающих подвертельную область ( Пежемский , 2002; Абрамова , 2019).

Таблица 1. Список серий, привлеченных для межгруппового анализа

|

Памятник |

H6:H5 |

F6:F7 |

T9:T8 |

H7:H7а |

Т10b:Т10 |

|

Могильник Виноградный 7 |

81,3 |

98 |

75,6 |

93,7 |

88,3 |

|

Могильник Супсех |

77,3 |

101,2 |

74,8 |

92,7 |

92,3 |

|

Могильник Виноградный СВ |

75,6 |

94,8 |

73,5 |

91,8 |

91,9 |

|

Могильник Горгиппии |

75 |

101,5 |

69,1 |

95,1 |

94,3 |

|

Могильник Старокорсунского г-ща № 2, IV–III вв. до н. э. |

79,5 |

101,8 |

73 |

94,6 |

89,9 |

|

Могильник Старокорсунского г-ща № 2, II–I вв. до н. э. |

80 |

99,1 |

72,6 |

95,5 |

90,9 |

|

Могильник Старокорсунского г-ща № 2, I–III вв. н. э. |

78,3 |

101,5 |

73,7 |

94,8 |

91,1 |

|

Могильник Старокорсунского г-ща № 2,безынвентарные |

78,8 |

98,2 |

68,7 |

94,4 |

92,6 |

|

Могильник Старокорсунского г-ща № 2, объединенная выборка |

77,4 |

100,2 |

69,4 |

93,9 |

93 |

|

Поселение Панагия 2 |

73,9 |

100,1 |

72,2 |

93,3 |

92 |

|

Могильник Волна 1-1 |

78,2 |

99,5 |

72,6 |

94,0 |

91,2 |

|

Могильник Волна 1-2 |

78,7 |

100,8 |

72,0 |

94,9 |

90,4 |

|

Могильник Волна 1-3 |

84,4 |

92,5 |

69,5 |

97,2 |

89,0 |

Проведя межгрупповое сравнение изучаемых трех групп с материалами других древних популяций Северо-Западного Предкавказья, можно заключить, что группа Волна 1-3 наиболее отлична не только от остального населения могильника Волна 1, но и не имеет сходства ни с одной из привлеченных для анализа серий. Кроме того, на графике видно, что группы Волна 1-1 и Волна 1-2 достигают наибольшего сходства как между собой, так и с материалами могильника Старокорсунского городища № 2 (рис. 1).

Еще раз стоит отметить, что методика, примененная нами для внутригруппового и межгруппового анализа, является экспериментальной. Изучение указателей, описывающих форму диафизов, а также самого габитуса кости на популяционном уровне только началось. Поэтому полученные результаты требуют проверки, в том числе и методами других дисциплин. Следующая часть данного исследования будет посвящена именно археологическому анализу групп, выделенных при изучении сечений диафизов.

Сравнительная археологическая характеристика

Результаты антропологического исследования дают возможность по-новому взглянуть на проблему изучения древнего населения, оставившего могильник Волна 1. Весьма вероятно, что установленные различия в антропологическом типе могли отразиться и на погребальном обряде. Для проверки этого предположения сведения, полученные в ходе изучения скелетных останков, были

Указатель сечения большой берцовой кости (Т9:Т8)

(/jg j) иискоигип чюхвсвях (SH:9H) ихоох иояэьэчш кинэьэо ч1ГО1вамд соотнесены с данными о погребальных традициях выделенных групп населения, оставившего некрополь.

Сразу отметим, что результаты проведенной работы носят предварительный характер и, весьма вероятно, будут скорректированы с введением в научный оборот материалов раскопок П. С. Успенского в 2014 г., В. Г. Житникова в 2016– 2017 гг., И. В. Цокур в 2018–2019 гг.

Ранее было установлено, что в некрополе сосуществовали несколько обрядовых практик ( Берлизов и др. , 2019). Их развитие происходило синхронно в течение трех последовательных периодов:

-

1) втор. пол. VI – втор. четв. V в. до н. э. (43 погребения)

-

2) третья четв. V – втор. четв. IV в. до н. э. (45 погребений)

-

3) третья четв. IV в. до н. э. – рубеж IV–III вв. до н. э. (131 погребение).

Исследование методом фактор-анализа позволило установить, что с интерпретатором (см.: Берлизов и др. , 2003; 2019). «форма сечений диафизов» коррелируют следующие элементы обряда: «положение тела погребенного в могиле»; «ориентировка умершего»; «количество сосудов в погребении»; «кувшин в погребении»; «положение миски»; «предметы вооружения»; «мелкие сосуды в погребении», «мелкие орудия труда».

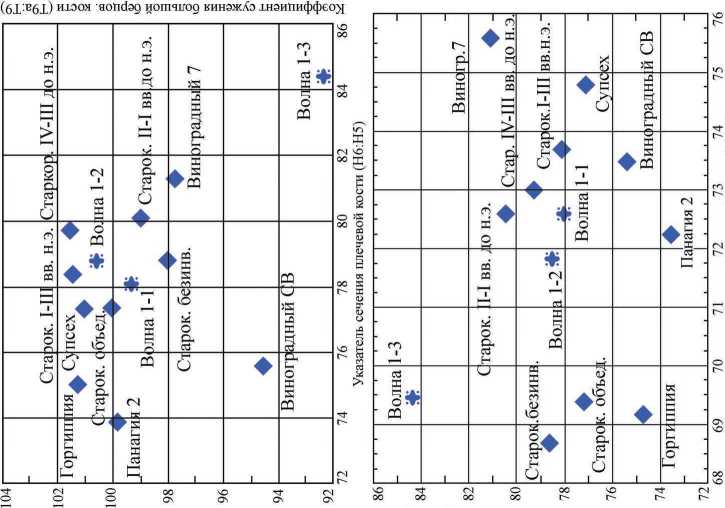

По выделенному набору обрядовых характеристик методом кластер-анали-за4 было проведено сравнение материалов захоронений, в которых по антропологическим критериям ранее была установлена принадлежность индивидов к определенной группе (рис. 2). В результате подтвердилось не только наличие различий в погребальных обрядах рассматриваемых групп, но и появились основания предполагать тесное взаимодействие между выделенными группами на различных этапах существования некрополя.

Рассмотрим подробнее особенности обряда каждой из этих групп, напомнив, что речь идет лишь о 45 погребениях, для которых были сделаны определения пола, возраста и проведен остеометрический анализ, и что учитывались только погребения мужчин в возрасте от 20 лет, датирующиеся в пределах VI– IV вв. до н. э.

Группа Волна 1-1

Наиболее ранние захоронения этой группы датированы втор. четв. V в. до н. э.5 Для втор. четв. V – перв. пол. IV в. до н. э. наиболее характерны одиночные захоронения в положении вытянуто на спине, руки погребенных располагались вдоль туловища, кости ног вытянуты параллельно друг другу (в коллективном погребении обнаружен лишь один такой индивид). Умершие ориентированы в восточном секторе; в наборе инвентаря зафиксировано не более двух сосудов, один из которых туалетный (лекиф). Кувшины и миски в керамическом наборе не представлены. Предметы вооружения и мелкие орудия труда отсутствуют.

I

I

Дендрограмма с использованием метода Варда Объединение кластеров по масштабированному расстоянию

Рис. 2. Распределение групп древнего населения некрополя Волна 1 по данным погребальной традиции

Примечание : индекс перед матричным номером комплекса соответствует антропологическим группам, выделенным А. Н. Абрамовой

Значительные изменения в обряде погребения в рассматриваемой группе происходят во втор. пол. IV в. до н. э. Для этого времени более характерны коллективные захоронения. Сохраняется положение индивидов – вытянутое на спине, появляется ориентировка в северном секторе с отклонениями на запад и восток. Количество сосудов в наборе инвентаря вырастает до трех и более6; по-прежнему обязательно присутствует мелкий глиняный сосуд, миски, кувшины, предметы вооружения отсутствуют. Мелкие орудия труда представлены пряслицами.

Во втор. четв. V – перв. пол. IV в. до н. э. по выделенным чертам погребального обряда прослеживается тесная связь погребений группы Волна 1-1 с отдельными захоронениями группы Волна 1-2 и существенные отличия от группы Волна 1-3.

Во втор. пол. IV в. до н. э. по выделенным признакам обряда захоронения группы Волна 1-1 примерно в одинаковом количестве объединяются в общие кластеры с погребениями групп Волна 1-2 и Волна 1-3. Сходство проявляется в положении погребенных, количестве сосудов в погребении, присутствии в керамическом наборе мелких глиняных сосудов, наборе мелких орудий труда, отсутствии предметов вооружения7. Однако в некоторых захоронениях группы Волна 1-1 на протяжении V–IV вв. до н. э. обряд существенно отличается от зафиксированного в группах Волна 1-2 и 1-3. Наиболее ярко эти различия проявляются в ориентировке погребенных и наборе инвентаря.

Группа Волна 1-2

Наиболее раннее захоронение группы Волна 1-2 относится к третьей четв. VI в. до н. э. Во втор. пол. VI – перв. пол. IV в. до н. э. в исследованной выборке чаще всего встречаются одиночные погребения, парные погребения на данном этапе существования некрополя зафиксированы только дважды. Положение всех индивидов – вытянутое на спине, руки вдоль туловища, кости ног расположены параллельно друг другу. В одной могиле умерший был погребен в «позе всадника», его руки были согнуты в локтях, кисти помещены в область таза. Большая часть погребенных ориентирована в восточном секторе, в одной могиле скелет был ориентирован головой на запад. В наборе инвентаря данной группы встречаются три и более сосуда. Как правило, в керамическом наборе присутствуют кувшины и мелкие глиняные сосуды, наличие мисок зафиксировано только в одном захоронении. В погребениях втор. пол. VI – перв. пол. V в. до н. э. обнаружены копья и мечи, наконечники стрел не встречаются. Мелкие орудия труда представлены ножами.

Во втор. пол. IV в. до н. э. в погребальном обряде группы Волна 1-2 прослежены значительные изменения. В выборке этого времени представлены лишь одиночные погребения. В большинстве могил сохраняются вытянутое положение и ориентировка погребенных в восточном секторе, однако если в более ранний период погребенные были ориентированы головами на восток, теперь чаще встречается северо-восточная ориентировка. В одной могиле фиксируется южная ориентировка. Снижается количество сосудов в наборе инвентаря. В середине IV в. до н. э. в большинстве захоронений присутствует три и более сосудов, к концу IV в. до н. э. сосуды в могилах либо отсутствуют, либо представлены лишь мелкими формами. Предметов вооружения и мелких орудий труда в погребениях этого периода не зафиксировано.

Во втор. пол. VI – перв. пол. V в. до н. э. по ряду признаков фиксируется сходство погребального обряда групп Волна 1-2 и Волна 1-3. Оно проявляется в позе и ориентировке умерших, характере набора инвентаря (количестве сосудов в погребении, наличии и положении кувшинов и мелких глиняных сосудов, присутствии в захоронениях групп 2 и 3 мечей и копий). Однако в обрядах обеих групп прослежены и существенные различия. Они проявляются в положении ног умерших, наборах наступательного вооружения и мелких орудий труда. Со втор. пол. V в. до н. э. прослежена связь отдельных наиболее скромных по набору инвентаря погребений группы 2 с погребениями группы 1.

Погребения группы Волна 1-2 втор. пол. – конца IV в. до н. э., в которых погребальный инвентарь отсутствует, образуют общие кластеры с безынвентар-ными захоронениями групп Волна 1-1 и Волна 1-3 втор. пол. VI – втор. пол. V в. до н. э. На фоне вариативности погребальных обрядов, фиксируемых в погребениях групп Волна 1-1 и Волна 1-3 во втор. пол. IV в. до н. э., преобладание без-ынвентарных захоронений в синхронной по времени выборке группы Волна 1-2 может рассматриваться в качестве отличительной особенности погребального обряда последней.

Группа Волна 1-3

Самое раннее погребение группы Волна 1-3 датировано рубежом VI–V вв. до н. э. В выборке конца VI – перв. пол. IV в. до н.э. большинство погребений одиночные, однако встречаются и коллективные (одно захоронение парное, в двух в могиле находилось более трех индивидов). Все умершие лежали вытянуто на спине, руки вдоль туловища, в 50 % захоронений этого периода ноги погребенных скрещены в голенях, в остальных могилах кости ног индивидов расположены параллельно друг другу. Во всех погребениях фиксируется ориентировка в восточном секторе. Керамический набор вариативен: встречаются могилы, содержащие два, три и более сосудов. Как правило, в нем присутствуют кувшины и мелкие туалетные сосуды. В наборе вооружения встречаются мечи, копья и наконечники стрел8. Мелкие орудия труда представлены ножами, пряслицами, иглами.

Во втор. пол. IV в. до н. э. в группе Волна 1-3 отмечается бульшая, чем в других группах, консервативность погребального обряда. В выборке втор. пол. IV – рубежа IV–III вв. до н. э. представлены и одиночные, и парные погребения.

Во всех могилах фиксируется положение индивидов вытянуто на спине, руки вдоль туловища, кости ног почти во всех случаях вытянуты параллельно друг другу, лишь в одном погребении ноги скрещены в голенях. В большинстве могил прослежена восточная ориентировка, только в одной скелет ориентирован головой на северо-восток. В наборе инвентаря чаще встречается три и более сосуда, однако в двух случаях посуда в погребениях отсутствуют. В керамическом наборе, как правило, присутствуют кувшины и мелкие глиняные сосуды. Предметов вооружения в захоронениях этого периода нет. Мелкие орудия труда представлены ножами и пряслицами.

В конце VI – перв. пол. IV в. до н. э. по ряду признаков прослеживается сходство погребального обряда группы Волна 1-3 с погребальными традициями групп Волна 1-1 и Волна 1-2. Наиболее скромные по набору инвентаря захоронения группы Волна 1-3 объединились в общие кластеры с погребениями группы Волна 1-1, захоронения с более богатым набором инвентаря коррелируют с могилами группы Волна 1-2. Сходство погребальных традиций группы Волна 1-3 с погребальным обрядом большинства захоронений групп Волна 1-1 и Волна 1-2 проявляется в общем положении погребенного, ориентировке. Однако уже на раннем этапе по ряду признаков погребальный обряд группы Волна 1-3 отличается от обрядов, фиксируемых в других группах. Это проявилось в положении ног умершего, наборе вооружения и мелких орудий труда.

Во втор. пол. IV в. до н. э. фиксируется связь между отдельными погребениями группы Волна 1-3 и захоронениями других групп. Ее наличие иллюстрирует открытие совместного захоронения индивидов (погр. № 503/2017, раскопки И. В. Цокур), принадлежавших группам Волна 1-1 и Волна 1-3. В целом наблюдается ситуация, обратная предшествующему периоду: безынвентарные погребения группы Волна 1-3 объединяются в общие кластеры с захоронениями группы Волна 1-2, обряд остальных погребений группы Волна 1-3 по ряду признаков коррелирует с группой Волна 1-1. Однако и в этот период в погребальном обряде отдельных захоронений группы Волна 1-3 сохраняются отличия от погребений других групп. Они проявляются в положении ног умерших, наборе сосудов и мелких орудий труда.

Итак, результаты археологического исследования погребальных традиций подтверждают предварительные выводы, сделанные в ходе антропологического изучения населения некрополя Волна 1. Анализ материалов всех выделенных групп позволяет предполагать взаимодействие между ними уже на раннем этапе существования некрополя, что находит отражение в погребальном обряде. Наиболее ярко они проявляются в группах Волна 1-1 и Волна 1-2 во втор. пол. IV в. до н. э.

Погребальный обряд группы Волна 1-3 представляется более консервативным, однако в некоторых захоронениях втор. пол. IV в. до н. э. отразились изменения, аналогичные происходящим в группе Волна 1-2. Большая часть погребений группы Волна 1-3 втор. пол. IV – рубежа IV–III вв. до н. э. по ряду признаков близки синхронным захоронениям группы Волна 1-1. Таким образом, на погребальный обряд группы Волна 1-3 могли одновременно оказывать влияние традиции иных групп населения, оставившего некрополь.

Выводы

В результате межгруппового анализа трех групп, выделившихся в ходе изучения указателей, описывающих форму диафиза, по материалам могильника Волна 1 было показано сильное сходство первой и второй групп (Волна 1-1 и Волна 1-2) как между собой, так и с населением Старокорсунского городища № 2. Группа Волна 1-3 показала сильное отличие как от первых двух групп, полученных по материалам могильника Волна 1, так и от других серий, привлеченных для межгруппового анализа.

Полученные в результате антропологического исследования данные находят соответствие в археологическом материале: проведенное исследование выявило отличительные особенности в погребальном обряде каждой из трех выделенных групп. Существенные изменения в погребальных традициях первых двух групп зафиксированы во втор. пол. IV в. до н. э. Для группы Волна 1-1 прослежено постепенное увеличение набора сопроводительного инвентаря, унификация некоторых черт погребального обряда. В группе Волна 1-2, напротив, фиксируется либо сокращение, либо полное исчезновение инвентаря и вариативность иных выделенных признаков.

Наиболее консервативным является погребальный обряд группы Волна 1-3. В обряде некоторых ее захоронений втор. пол. IV в. до н. э. отразились изменения, аналогичные происходящим в группе Волна 1-2. Остальные захоронения группы Волна 1-3 по ряду признаков демонстрируют сходство с синхронными погребениями группы Волна 1-1. Это дает основание предполагать, что на погребальный обряд группы Волна 1-3 могли оказывать влияние представители двух других групп населения, оставившего некрополь.

Данные антропологии позволяют связать группы Волна 1-1 и Волна 1-2 с автохтонным населением Северо-Западного Кавказа. Однако этот вывод требует подтверждения сравнительным анализом археологического материала из захоронений этих групп и Старокорсунского могильника. Результаты, полученные в ходе антропологического изучения материала, также могут быть скорректированы, поскольку база данных по костным останкам из памятников азиатского Боспора и его варварского окружения находится в стадии накопления. Это открывает перспективы дальнейшего комплексного антрополого-тафологического исследования.

Группа Волна 1-3 аналогий в местном материале не находит. Отметим лишь, что по некоторым признакам прослеживается сходство обряда этой группы с погребальными традициями в некрополях, которые обычно связываются с греческими колонистами (например, Кепы, Фанагория, Артющенко 2 (см.: Мимоход и др. , 2017а. С. 29–31; Берлизов и др. , 2019). Однако вопрос о происхождении группы Волна 1-3 остается дискуссионным и может стать предметом новых исследований). С момента начала функционирования некрополя во втор. пол. VI в. до н. э. в нем одновременно совершались захоронения автохтонного и неавтохтонного (греческого?) населения. В VI–IV вв. до н. э. все выделенные группы населения оказывали взаимное влияние друг на друга, что в конечном итоге способствовало сложению новых погребальных традиций.

Список литературы Антрополого-тафологическая характеристика мужских погребений некрополя Волна 1

- Абрамова А. Н., 2017. Остеологическая характеристика меотов Прикубанья IV в. до н. э. -III в. н. э. // Вестник антропологии. № 2 (38). С. 5-19.

- Абрамова А. Н., 2018. Сравнительная остеологическая характеристика меотов Прикубанья IV в. до н. э. - III в. н. э. // Вестник антропологии. № 2 (42). С. 42-55.

- Абрамова А. Н., 2019. Опыт морфометрического анализа скелетных останков плохой сохранности (по материалам античного могильника Волна 1, Таманский полуостров). Часть 2 // ПИФК. № 4. С. 125-144.

- Абрамова А. Н., Пежемский Д. В., 2018. Опыт морфометрического анализа скелетных останков плохой сохранности (по материалам античного могильника Волна 1, Таманский полуостров). Часть 1 // ПИФК. № 4. С. 102-121.

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 249 с.

- Балабанова М. А., 2013. Антропология меотского населения Кубани (по материалам могильника Старокорсунского городища № 2) // Шестая международная Кубанская археологическая конференция / Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 21-25.

- Березина Н. Я., 2018. Раннесредневековое население Центрального Кавказа по данным антропологии (на примере изучения могильника Мамисондон): дис. … канд. биолог. наук. М.: МГУ. 265 с.

- Берлизов Н. Е., Винедиктов А. П., 2000. К оценке информационных возможностей сарматского погребального обряда // Античная цивилизация и варварский мир: материалы 7-го археолог. семинара (Краснодар, 8-11 июня 1999 г.). Краснодар. С. 135-145.

- Берлизов Н. Е., Винедиктов А. П., Пьянков А. В., 2003. Статистический анализ погребальных памятников Северо-Западного Кавказа сарматского времени - эпохи средневековья. Краснодар: Краснодарский гос. ист.-археолог. музей-заповедник. 180 с.

- Берлизов А. Н., Кашаев С. В., Мимоход Р. А., 2019. Эволюция погребальных традиций в некрополях Волна 1 и Артющенко 2 в VI-IV вв. до н. э. // ПИФК. № 3. С. 229-245.

- Блаватский В. Д., 1954. Отчет о работе в Синдике 1954 г. // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. № 984.

- Ворошилов А. Н., Кашаев С. В., 2010. Клинковое оружие из некрополя Артющенко-2 // ДБ. Т. 14. С. 66-87.

- Герасимова М. М., 1976. Краниологические материалы из меотских могильников Прикубанья // СЭ. № 5. С. 107-113.

- Герасимова М. М., Рудь Н. М., Яблонский Л. Т., 1987. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М.: Наука. 251 с.

- Громов А. В., Казарницкий А. А., Лунёв М. Ю., 2015. Меотские могильники: палеодемография и краниология // ЗИИМК РАН. № 2. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 156-175.

- Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2011. "Медные люди" эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса // АЭАЕ. Т. 46. № 2. С. 143-156.

- Завойкин, А.А., Сударев, Н.И., 2006. Погребения с оружием VI-V вв. до н. э. как источник по политической и военной истории Боспора. Ч. I // ДБ. Т. 9. М.: ИА РАН. С. 101-152.

- Каменецкий И. С., 1983. Код для описания погребального обряда // Древности Дона: материалы работ Донской экспедиции / Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 221-250.

- Каменецкий И. С., 1986. Код для описания погребального обряда (часть вторая) // Археологические открытия на новостройках. Вып. 1. М.: Наука. С. 136-194.

- Мимоход Р. А., Сударев Н. И., Успенский П. С., 2017а. "Волна-1" - новый "городской" некрополь архаического и классического времени на Таманском полуострове (по материалам работ ИА РАН в 2016 и 2017 гг.) // Археологические исследования на территории строящегося терминала СУГ и Таманского терминала навалочных грузов / Ред. Н. В. Волкодав. Краснодар. С. 5-32.

- Мимоход Р. А., Сударев Н. И., Успенский П. С., 2017б. Новый "городской" некрополь архаического и классического времени на Таманском полуострове (предварительная информация) // Древности Боспора. Т. 21. М.: ИА РАН. С. 295-310.

- Мимоход Р. А., Сударев Н. И., Успенский П. С., 2018. Некрополь Волна-1 (2017 г.) (Краснодарский край, Таманский полуостров) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 220-231. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Паромов Я. М., 1989. Обследование археологических памятников Таманского полуострова в 1984-1985 гг. // КСИА. Вып. 196. С. 72-78.

- Пежемский Д. В., 2002. Мартиновская остеометрическая система и реалии морфологической изменчивости человеческого скелета // Антропология на пороге III тысячелетия (итоги и перспективы): тез. докладов Междунар. конф. (Москва, 29-31 мая 2002 г.) / Отв. ред. Т. И. Алексеева. М.: МГУ. С. 96-97.

- Соломон Г., 1980. Зависящие от данных методы кластер анализа // Классификация и кластер: тр. науч. семинара (1976 г.) / Пер. с англ. П. П. Кольцов; ред.: Ю. И. Журавлев, Дж. Вэн Райзин. М.: Мир. С. 129-147.

- Цокур И. В., Селивантьев О. Н., Шереметьева Н. А., 2016. Грунтовый могильник "Волна 1" // Охрана и сохранение археологического наследия Тамани при реализации строительства таманского терминала СУГ и нефтепродуктов: материалы археолог. науч. конф. Краснодар: Экоинвест. С. 118-130.

- Martin R., 1928. Lehrbuch der Anthropologie in Systematischer darstellung. Bd. II: Kraniologie. Osteologie. Jena: G. Fischer. 1182 S.

- Raubenheimer J., 2004. An item selection procedure to maximize scale reliability and validity // SA Journal of Industrial Psychology. Vol. 30. Iss. 4. P. 59-64.