Антропометрические особенности состояния протезного ложа и жевательной мускулатуры у пациентов с полной вторичной адентией по данным ультразвукового исследования

Автор: Шкарин В.В., Македонова Ю.А., Ярыгина Е.Н., Девятченко Л.А., Чижикова Т.В., Павлова-адамович А.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить антропометрические особенности состояния протезного ложа и жевательной мускулатуры у пациентов с полной вторичной адентией для планирования ортопедического лечения. Материал и методы. В обследовании приняло участие 63 человека, которые согласно критериям включения/исключения, были разделены на две группы: первая ( n =30) - контрольная, вторая ( n =33) - пациенты с полной вторичной адентией. Методом ультразвукового исследования изучены особенности строения жевательной мускулатуры и протезного ложа, полученные результаты сравнивали с группой здоровых лиц.

Ультразвуковое исследование, жевательная мускулатура, протезное ложе, пародонт, атрофия

Короткий адрес: https://sciup.org/149148669

IDR: 149148669 | УДК: 616.31-085 | DOI: 10.15275/ssmj2101024

Текст научной статьи Антропометрические особенности состояния протезного ложа и жевательной мускулатуры у пациентов с полной вторичной адентией по данным ультразвукового исследования

EDN: DDYFBC

-

1 Введение. У пациентов с полной вторичной адентией в челюстно-лицевой области развивается ряд патологических процессов [1]. Отмечается нарушение функции жевания, речи, состояния жевательной мускулатуры, пародонтальных тканей и слизистой оболочки полости рта. Атрофические процессы захватывают не только альвеолярные отростки, но и элементы височно-нижнечелюстного су-става¸ работа которого неразрывно связана с жевательной мускулатурой [2]. Согласно классификации И. М. Оксмана, выделяют 4 типа атрофии. При I типе отмечают равномерно и незначительно атрофированные альвеолярные отростки, при II — наблюдается средневыраженная атрофия, при III — резкая равномерная атрофия альвеолярного отростка, при IV — резко выраженная неравномерная атрофия [3]. Несомненно, что форма и рельеф альвеолярного гребня являются важным фактором для успешного пользования пациентами зубными протезами. Однако изменения, развивающиеся после удаления зубов, касаются и слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные отростки и твердое нёбо [4]. Одну из первых классификаций, характеризующих состояния слизистой протезного ложа (ПЛ), разработал Суппли, где он выделил 4 класса: I класс — плотная, умеренно податливая слизистая; II класс — бледная, тонкая, атрофичная; III класс — гиперемированная рыхлая слизистая; IV класс — свободно подвижная, «болтающаяся» слизистая ПЛ.

Антропометрические особенности строения жевательной мускулатуры и слизистой ПЛ имеют определенное значение при выборе метода протети-ческого лечения и его успехе [5]. Важно знать и понимать изменения, происходящие внутри изучаемых структур. Одним из методов, позволяющих неинвазивно оценить состояние челюстно-лицевой области, является метод ультразвукового исследования (УЗИ) [6]. С помощью данного неинвазивного метода визуализации можно оценить изучаемые антропометрические параметры: он имеет такие преимущества, как повторяемость и простота использования. Кроме того, УЗИ не имеет известных кумулятивных биологических эффектов и применяется для анализа состояния мышечной ткани и других мягких структур [7]. Методика позволяет обнаружить воспалительные очаги, участки инфильтрации, гематомы, а также провести оценку состояния кровеносных сосудов и нервных окончаний. Несмотря на попытки внедрить УЗИ в качестве рутинной диагностической процедуры при обследовании пациентов с полной вторичной адентией, методологические аспекты исследования по-прежнему остаются нестандартизи-рованными [8]. Четкое объяснение метода исследования или описание исследуемой области в научной

литературе встречается очень редко [9]. Некоторые исследования не показывают никакой связи с проанализированным и измеренным местоположением, следовательно, не учитываются морфологические различия в толщине жевательной мышцы (ЖМ) [10]. Отсутствуют исследования, описывающие различия в клинических результатах УЗИ в коронарной и аксиальной проекциях [11]. В большинстве современных работ проводится обследование пациента с применением только одной проекции, без четкого объяснения преимуществ использования выбранной проекции [12]. Известно, что на точность измерений ЖМ могут влиять различные факторы, и использование разных датчиков может быть причиной несоответствия полученных результатов.

Цель — выявить антропометрические особенности состояния ПЛ и жевательной мускулатуры у пациентов с полной вторичной адентией для планирования ортопедического лечения.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 33 пациента (группа сравнения) с диагнозом «Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита» — К08.1 в возрастной категории 45–59 лет (средний возраст по классификации Всемирной организации здравоохранения).

Критерии включения пациентов:

— верификация диагноза: К08.1 — потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита, I класс по Кеннеди;

-

— информированное согласие пациентов;

— пациенты в возрастной категории от 45 до 59 лет (средний возраст по классификации Всемирной организации здравоохранения).

Критерии невключения:

-

— отсутствие информированного согласия пациентов;

-

— злокачественные новообразования;

-

— психические заболевания;

-

— системные заболевания крови;

-

— лица с сопутствующей патологией в стадии декомпенсации (сердечно-сосудистой, неврологической, желудочно-кишечного тракта);

-

— наличие заболеваний слюнных желез, наркотическая и алкогольная зависимости;

-

— сахарный диабет;

-

— курение;

-

— наличие у пациента синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: К07.60;

-

— социально незащищенные слои населения.

УЗИ проводили пациентам в стоматологическом кресле ультразвуковым сканером Echo Wave II с частотой 20 МГц в режиме В+В, а также выполнено цветовое допплеровское картирование в режиме «Цветной допплер». Для получения нормированных параметров группу контроля составили лица, не имеющие дефектов зубных рядов, аналогичного возраста — 30 человек.

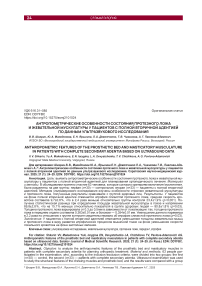

Рис. 1. Блок-схема дизайна исследования

Блок-схема дизайна исследования представлена на рис. 1.

УЗИ проводили пациентам в положении сидя в спокойном состоянии. Определяли следующие параметры: толщину ЖМ (мм), площадь поперечного сечения ЖМ (мм²), соотношение площади ЖМ в покое и напряжении (%), а также основных структур ПЛ (толщину, объем). С помощью цветного допплеровского картирования определяли средневзвешенную скорость кровотока. Полученные результаты сохраняли в базу данных.

Данные обрабатывали в программе Microsoft Excel (2017) в операционной системе MS Windows 10 (Microsoft Corp., США) в соответствии с общепринятыми методами медицинской статистики, а также с использованием пакета прикладных программ Stat Soft Statistica 13.0. Оценка нормальности распределения произведена по тесту Колмогорова — Смирнова. Использовали метод вариационной статистики с определением средней величины ( М ), среднего квадратичного отклонения (σ), стандартной ошибки среднего значения ( m ). Для сравнительной оценки относительно определяемых параметров контрольной группы использовали метод описательной статистики ( М±m ). Значимость различий оценивали по критерию Стьюдента, t ≥2; уровень достижения нулевой гипотезы принимали равным 95% ( р <0,05).

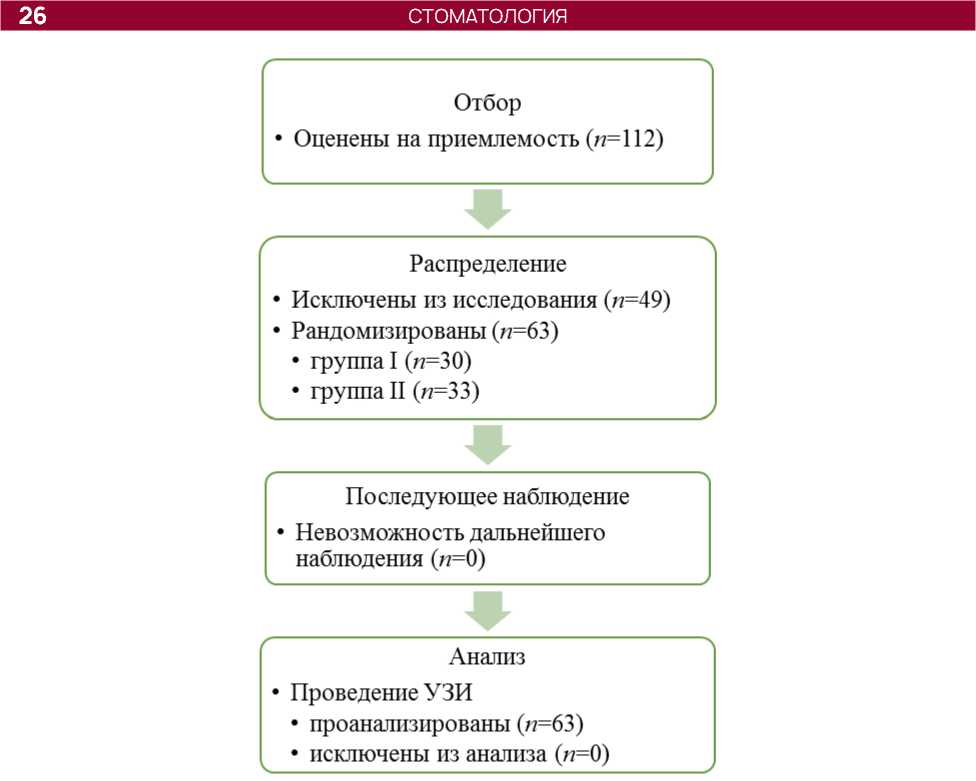

Результаты. У пациентов группы контроля дифференциация ЖМ оценивалась как удовлетворительная, очаговые изменения и непроизвольные мышечные сокращения отсутствовали. Мышечная ткань имела гипоэхогенную структуру, разделенную прослойками соединительной ткани внутри мышцы. Нарушения кровотока не выявлены, средняя скорость составила 23,4±1,9 см/с (рис. 2).

В контрольной группе толщина ЖМ в покое составила 11,7±1,2 мм, площадь поперечного сечения — 254,8±12,9 мм2. У 13 (43,3%) человек выявлены триггерные точки, находящиеся в латентном состоянии, диаметр которых составил 1,3±0,1 мм. Соотношение площади ЖМ в покое/напряжении было 80,8±1,8%. Толщина десны варьировала в диапазоне от 0,6 до 1,8 мм в зависимости от биотипа десны, в среднем она составила 0,8±0,01 мм.

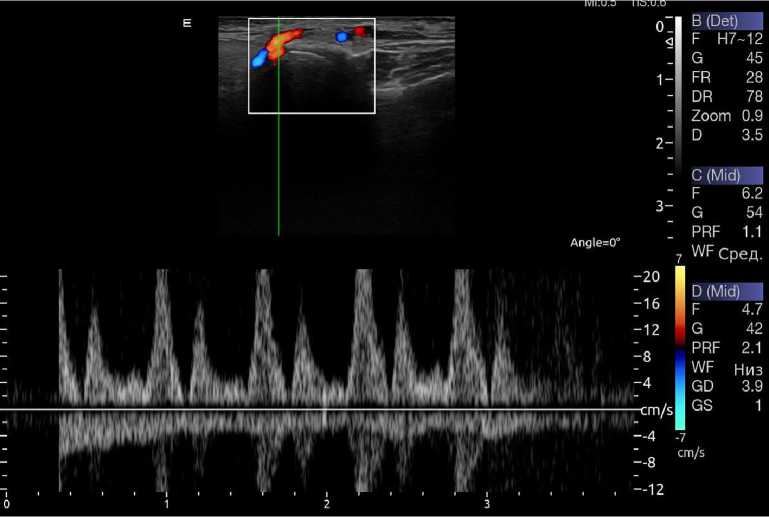

У пациентов с полной вторичной адентией толщина и площадь поперечного сечения ЖМ статистически значимо не отличались от группы контроля и составили 10,7±0,6 мм и 247,3±8,3 мм2. у 21 (63,6%) визуализировались триггерные точки и диффузно измененные плотные капсулы (рис. 2).

Эхогенный спектр отличался гипер- и анэхоген-ностью, что свидетельствовало о наличии неоднородной структуры, обусловленной как наличием жидкостного компонента, так и включениями различного характера. Следует отметить, что соотношение площади ЖМ в покое относительно аналогичного состояния в напряжении составило 69,8±2,8%, что на 15,7% меньше относительно показателя в группе здоровых людей. Толщина ПЛ варьировала от 0,3 до 0,5 мм в зависимости от локализации: так, толщина ПЛ в переднем и боковом отделах составила 0,4±0,01 мм (таблица).

Статистически значимое уменьшение соотношения площади ЖМ в покое/напряжении относительно

Рис. 2. Демонстрация анализа определения цветового допплеровского картирования по скорости в группе контроля

Рис. 3. Эхограмма диффузно измененной плотной капсулы в группе сравнения

Соотношение определяемых параметров у пациентов с полным отсутствием зубов относительно группы контроля, М±m

|

Группа |

Параметр |

р |

|||

|

толщина ЖМ, мм |

площадь ЖМ, мм2 |

площадь ЖМ в покое/напряжении, % |

толщина ПЛ, мм |

||

|

Контроля |

11,7±1,2 |

254,8±12,9 |

80,8±1,8 |

0,8±0,01 |

0,03 |

|

Сравнения |

10,7±0,6 |

247,3±8,3 |

69,8±2,8* |

0,4±0,01* |

|

*Статистическая значимость различий относительно группы контроля, р <0,05.

группы контроля в 1,2 раза и толщины ПЛ у пациентов с полным отсутствием зубов в 2,2 раза по отношению к группе контроля свидетельствовало об атрофии как мышечной ткани, так и слизистой ПЛ. По данным цветного допплеровского картирования также выявлены нарушение скорости локального кровотока, отмечалась низкая вазомоторная активность сосудов — 9,7±0,8% (в 2,4 раза меньше относительно группы контроля; р <0,001), что указывало на наличие застойных явлений в слизистой ПЛ.

Обсуждение. На основании выполненного УЗИ определены особенности жевательной мускулатуры и слизистой ПЛ. Изменения в изучаемых структурах имели однонаправленный характер. Статистически значимое уменьшение процентного соотношения площади жевательной мускулатуры в покое относительно напряжения подтверждает наличие выраженной атрофии мышечной ткани. Жевательная мускулатура не в состоянии в полном объеме выполнять свои функции. Изменение толщины ПЛ и кровотока слизистой имели однонаправленный характер, что свидетельствовало об атрофии ткани на фоне имеющихся застойных явлений. Дефицит питания является предрасполагающим фактором в развитии атрофических процессов слизистой. Полученные данные согласуются с результатами P. Bhoyar и со-авт. [13], которые доказали, что у пациентов с полной адентией изменяется толщина ЖМ в сторону уменьшения. Однако при проведении рационального протезирования в трехмесячный период увеличивается, доказывая при этом развитие реабилитационного потенциала мышечной ткани при ношении зубных протезов. Выявленные нарушения имеют одноплановый, но обратимый характер, что необходимо учитывать при составлении плана протетического лечения данной категории больных.

УЗИ является высокоточным, неинвазивным и воспроизводимым методом оценки состояния челюстно-лицевой области, позволяющим обнаружить происходящие изменения внутри ткани, что невозможно выполнить при проведении клинического осмотра. Цветовое допплеровское картирование занимает ведущее место в диагностике состояния кровотока в сосудах, что позволяет клиницисту выявить возможные нарушения. Ввиду отсутствия нормированных параметров полученные результаты целесообразно сравнивать как в динамике лечения при ведéнии пациентов с полной вторичной аденти-ей, так и с контрольной группой с учетом половозрастных признаков.

Заключение. Результаты выполненного исследования демонстрируют то, что у пациентов с полной вторичной адентией отмечается уменьшение толщины ЖМ и ПЛ ввиду развития атрофических процессов мышечной ткани на фоне уменьшения скорости локального кровотока при застойных явлениях, что необходимо учитывать при планировании ортопедического лечения данной категории пациентов. Проведение УЗИ позволит выявить нарушения на ранних этапах развития патологии, однако существует необходимость стандартизации методов и параметров, подлежащих регистрации.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.