Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях параллельного искусственного кровообращения у больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка

Автор: Урюжников Вадим Валерьевич, Сидоров Р.В., Молочков А.В., Чарная М.А., Жбанов И.В., Шабалкин Б.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведена сравнительная оценка эффективности коронарного шунтирования в условиях параллельного искусственного кровообращения и реваскуляризации миокарда с применением кардиоплегии, изучена динамика метаболических изменений в миокарде в ходе этих операций. Установлено, что гиперлактатемия в крови коронарного синуса, наблюдаемая на протяжении всей операции коронарного шунтирования в условиях кардиоплегии, свидетельствует о длительных структурно-метаболических нарушениях в миокарде вследствие аноксии и реперфузионного синдрома. Коронарное шунтирование на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения сопровождается менее выраженными и кратковременными изменениями метаболизма в миокарде. У больных с нормальной сократительной функцией левого желудочка коронарное шунтирование в условиях параллельного искусственного кровообращения не имеет преимуществ перед реваскуляризацией миокарда с применением кардиоплегической остановки сердца. У больных с инвалидизированным миокардом и сниженной сократительной функцией левого желудочка отказ от кардиоплегии и проведение коронарного шунтирования на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения приводит к значительному снижению частоты развития острой сердечной недостаточности в периоперационном периоде.

Аортокоронарное шунтирование, параллельное искусственное кровообращение, метаболизм миокарда

Короткий адрес: https://sciup.org/140187864

IDR: 140187864 | УДК: 616.124.2-008.64

Текст научной статьи Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях параллельного искусственного кровообращения у больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка

В настоящее время в хирургическом лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС) применяются как традиционное аортокоронарное шунтирование (АКШ) в условиях искусственного кровообращения (ИК) и кардиоплегии (КП), так и реваскуляризация миокарда на работающем сердце без ИК [3, 5]. Накопленный опыт и современное высокотехнологичное обеспечение операций на работающем сердце позволили расширить показания к операциям АКШ у пациентов с высоким риском осложнений, связанных с ИК [4, 10, 6]. Тем не менее, существует категория пациентов с низкой сократительной функцией левого желудочка (ЛЖ), у которых выполнение операции без ИК опасно серьезными гемодинамическими нарушениями, а проведение ИК и КП сопряжено с высоким риском развития синдрома низкого сердечного выброса из-за посткардиоплегической депрессии миокарда. Можно предполагать, что у таких больных оптимальным вариантом операции может быть АКШ на работающем сердце в условиях параллельного ИК. Во-первых, применение ИК во вспомогательном режиме исключает вероятность расстройств центральной гемодинамики во время основного этапа операции. Во-вторых, отказ от КП нивелирует реперфузионный синдром после тотальной аноксии миокарда, что может способствовать восстановлению эффективной сердечной деятельности после окончания ИК. В силу этого целью настоящего исследования является оценка эффективности АКШ на работающем сердце в условиях параллельного ИК у пациентов со сниженной сократительной функцией ЛЖ.

Материал и методы

Исследуемую группу составили 105 пациентов, которым за период с 2004 по 2008 г. последовательно выполнили АКШ на работающем сердце в условиях параллельного ИК. Контрольную группу сформировали методом случайной выборки из 90 больных, оперированных в этот же период времени с ИК и КП.

Пациенты обеих групп не различались по возрасту и полу, исходному клиническому статусу, наличию сопут-

Урюжников В.В., Сидоров Р.В., Молочков А.В., Чарная М.А., Жбанов И.В., Шабалкин Б.В.

АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ствующих заболеваний, характеру и степени поражения коронарных артерий, состоянию сократительной функции ЛЖ, а также объему выполненной реваскуляризации миокарда (табл. 1). Каждая группа была разделена на две подгруппы в соответствии с показателем фракции изгнания ЛЖ. 1 подгруппу составили больные с ФИ > 0,45, 2 подгруппу – с ФИ ≤0,45 (рис. 1).

Операции на работающем сердце в условиях параллельного ИК выполняли в режиме нормотермии с использованием вакуумных стабилизационных систем Acrobat (компания «Giudant», США). В контрольной группе применяли нормотермическое ИК и фармакохолодовую КП внеклеточным раствором «Консол» (компания «Биофарм-94», Россия). У больных обеих групп для шунтирования передней нисходящей артерии (ПНА) использовали левую внутреннюю грудную артерию (ЛВГА), для шунтирования других коронарных артерий – аутовенозные трансплантаты. При параллельном ИК первоначально формировали маммарокоронарный анастомоз между ЛВГА и ПНА, затем шунтировали остальные артерии. В условиях КП маммарокоронарный анастомоз выполняли в последнюю очередь. После этого формировали проксимальные анастомозы.

Для изучения метаболизма миокарда на различных этапах операции определяли концентрацию лактата (ммоль/л) с последующей оценкой разницы между его содержанием в артериальной крови и крови коронарного синуса (КС). До начала ИК, после канюляции восходящей аорты в КС сердца через отдельный кисетный шов правого предсердия вводили катетер для ретроградной КП. Забор крови из КС во время АКШ в условиях параллельного ИК осуществляли перед началом основного этапа, после формирования каждого дистального анастомоза, по завершении проксимальных анастомозов и пуска кровотока по шунтам и перед ушиванием перикарда. Аналогичную процедуру в контрольной группе выполняли до и после пережатия аорты, после формирования проксимальных анастомозов и пуска кровотока по шунтам, а также перед ушиванием перикарда. Одновременно с забором крови из КС осуществляли взятие артериальных проб крови. Исследование провели во время 14 операций в условиях параллельного ИК, и 10 – с использованием ИК и КП.

Для сравнительной оценки ближайших результатов операции АКШ мы провели анализ госпитальной летальности, частоты и причин периоперационных осложнений и в обеих группах больных.

Результаты и обсуждение

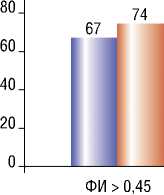

Госпитальная летальность в исследуемой и контрольной группах достоверно не различалась и составила, соответственно, 0,95% (1/105) и 1,1% (1/90). Все пациенты обеих групп с ФИ ЛЖ > 0,45 благополучно перенесли хирургическое вмешательство. Различия в этом показателе среди больных с ФИ ≤ 0,45, – соответственно, 2,6% (1/38) против 6,3% (1/16), – статистически не значимы (рис. 2).

В исследуемой группе причиной летального исхода стал периоперационный инфаркт миокарда вследствие тромботической окклюзии аутовенозного шунта к боковой ветви огибающей артерии, видимо, из-за неудовлет-

100 n

I ■ Исследуемая группа Контрольная группа

Табл. 1. Характеристика оперированных пациентов

|

Параметры |

Исследуемая группа (n-105) |

Контрольная группа (n-90) |

|

Возраст |

59,9 ± 9,2 |

59,5 ± 8,1 |

|

Женщины, % |

9,5 |

12,2 |

|

Стенокардия III–IV класса CCS, % |

96,2 |

91,1 |

|

Острый коронарный синдром, % |

15,2 |

12,3 |

|

Ожирение, % |

22,9 |

23,3 |

|

Сахарный диабет % |

11,4 |

8,9 |

|

ХОБЛ, % |

24,8 |

22,2 |

|

Артериальная гипертензия, % |

82,9 |

84,4 |

|

ФИ, % |

49,1 ± 8,5 |

51,6 ± 6,6 |

|

КДО, мл |

140,8 ± 42,4 |

123,7 ± 27,1 |

|

Многососудистое поражение, % |

77,1 |

70,0 |

|

Поражение ствола ЛКА, % |

45,7 |

35,6 |

|

Объём реваскуляризации |

3,2 ± 0,8 |

3,3 ± 0,9 |

|

Повторное АКШ, % |

14,3 |

8,9 |

Рис. 1. Распределение пациентов в группах в зависимости от показателя фракции изгнания левого желудочка

Рис. 2. Госпитальная летальность в исследуемой и контрольной группах при различном показателе фракции изгнания левого желудочка

Урюжников В.В., Сидоров Р.В., Молочков А.В., Чарная М.А., Жбанов И.В., Шабалкин Б.В. АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ворительного дистального русла последней. Летальный исход пациента в контрольной группе был обусловлен острой сердечной недостаточностью (ОСН), развившейся в постперфузионном периоде на фоне исходно низких резервов сократительной функции ЛЖ.

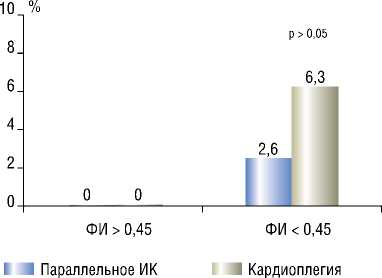

Частота развития периоперационного инфаркта миокарда в исследуемой и контрольной группах была одинаковой – соответственно, 0,95% (1/105) и 1,1% (1/95), среди пациентов с ФИ > 0,45 этого осложнения не было, а у больных с более низкой ФИ различия в этом показателе, – соответственно, 2,6% (1/38) против 6,3% (1/16), – были недостоверны (рис. 3).

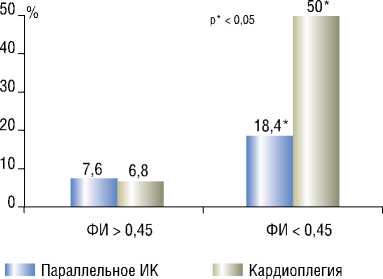

ОСН, критерием которой считали зависимость центральной гемодинамики от инфузии катехоламинов (допамин в дозе более 5 мкг/кг/мин), наблюдали с одинаковой частотой в исследуемой и контрольной группах, соответственно, в 11,4% (12/105) и 14,4% (13/90) наблюдений. Достоверной межгрупповой разницы в частоте развития ОСН у больных с ФИ > 0,45 ОСН не было – соответственно, 7,5% (5/67) и 6,8% (5/74). Однако у больных с более низкой ФИ это осложнение отметили значительно реже после АКШ на параллельном ИК – у 18,4% (7/38) пациентов против 50,0% (8/16) – после реваскуляризации миокарда в условиях ИК и КП (рис. 4)

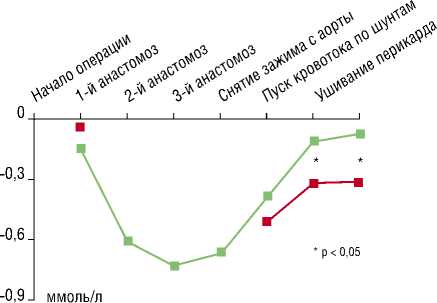

Во время формирования дистальных анастомозов в условиях параллельного ИК мы отметили рост концентрации лактата в крови КС, который является признаком смещения метаболизма в сторону анаэробного гликолиза и, по-видимому, обусловлен локальной ишемией миокарда, развивающейся в ответ на временную окклюзию коронарных артерий при формировании анастомозов (рис. 5). При этом ни у одного пациента мы не наблюдали признаков ишемии миокарда на ЭКГ. Однако, после включения кровотока по шунтам, содержание лактата в крови КС быстро возвращалось к исходному уровню. У больных контрольной группы после снятия зажима с аорты и последующего пуска кровотока по шунтам концентрация лактата в крови КС была достоверно выше, чем на аналогичном этапе у больных исследуемой группы, и оставалась практически неизменной до конечного этапа

-

10 %

8_

6_ о 0 0

ФИ > 0,45

I I Параллельное ИК р > 0,05

ФИ <0,45

Кардиоплегия

Рис. 3. Частота развития периоперационного инфаркта миокарда в исследуемой и контрольной группах при различном показателе фракции изгнания левого желудочка операции. Данный факт свидетельствует о более выраженной гипоксии миокарда, развивающейся во время операции в условиях ИК и КП.

Таким образом, результаты представленного исследования подтверждают негативные последствия аноксии миокарда, которые в той или иной степени свойственны каждой операции, выполняемой в условиях кардиоплегии, и проявляются в активации анаэробного гликолиза и повреждении кардиомиоцитов [9]. Во многом степень таких нарушений определяется видом проводимой кардиоплегии. В частности, доказано, что применение кровяного гиперкалиемического раствора позволяет достичь лучшего уровня защиты миокарда в сравнении с кристаллоидной кардиоплегией [1]. Весьма эффективным является внеклеточный кардиоплегический раствор «Консол», наиболее широко применяемый в нашей клинике (С.Л. Дземешкевич). Протективный эффект любой кардиоплегии находится в обратной пропорциональной зависимости от длительности пережатия аорты [2]. Нарушения метаболизма миокарда усугубляет реперфузионный синдром, развивающийся после пуска кровотока по шунтам [7, 8]. Подтверждением этому служит гипер-

Параллельное ИК -■- Кардиоплегия

Рис. 5. Концентрация лактата в крови коронарного синуса (артериовенозная разница) на различных этапах в исследуемой и контрольной группах

Рис. 4. Частота развития острой сердечной недостаточности в исследуемой и контрольной группах при различном показателе фракции изгнания левого желудочка

Урюжников В.В., Сидоров Р.В., Молочков А.В., Чарная М.А., Жбанов И.В., Шабалкин Б.В.

АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СО СНИЖЕННОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА лактатемия, сохраняющаяся до конца операции в крови коронарного синуса. Напротив, при выполнении АКШ на работающем сердце в условиях параллельного ИК концентрация лактата в оттекающей от миокарда крови быстро приходит к исходному уровню, что свидетельствует о восстановлении его нормального метаболизма практически сразу после основного этапа операции.

У пациентов с исходно сохранной сократительной функцией ЛЖ негативные последствия кардиоплегии, как правило, не отражаются на клиническом течении периоперационного периода – результаты операций в условиях КП и параллельного ИК не различаются. Однако, у больных с инвалидизированным миокардом и сниженной ФИ, отказ от применения КП приводит к значимому снижению частоты развития ОСН в ближайшем послеоперационном периоде, что снижает риск хирургического лечения.

Выводы

-

1. Повышенная концентрация лактата в крови коронарного синуса, наблюдаемая на протяжении всей операции аортокоронарного шунтирования в условиях кардиоплегии, свидетельствует о длительном периоде структурно – метаболических нарушений миокарда вследствие его аноксии и последующего реперфузионного синдрома.

-

2. Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения сопровождается менее выраженными и кратковременными метаболическими нарушениями миокарда, нормализация обменных процессов в нем происходит практически сразу по окончании основного этапа операции.

-

3. У больных с нормальной сократительной функцией левого желудочка аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях параллельного искусственного кровообращения не имеет преимуществ перед реваскуляризацией миокарда с применением кардиопегической остановки сердца.

-

4. Отказ от кардиоплегии и проведение аортокоронарного шунтирования на работающем сердце в условиях параллельного искусственного кровообращения у больных с инвалидизированным миокардом и сниженной сократительной функцией левого желудочка приводит к значительному снижению частоты развития сердечной недостаточности в периоперационном периоде.

Список литературы Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце в условиях параллельного искусственного кровообращения у больных со сниженной сократительной функцией левого желудочка

- Бекназарян Д.Ю. Оценка эффективности различных методов защиты миокарда у больных ИБС//дис. канд. мед. наук. -М, 2008.

- Бунятян А.А., Трекова Н.А. и др. Защита миокарда. Особенности защиты миокарда у кардиохирургических больных.//Руководство по кардиоанестезиологии, 2005. С. 111-112.

- Михеев А.А. Операции на коронарных артериях на работающем сердце без искусственного кровообращения у больных ИБС/А.А. Михеев, В.М. Клюжев, Н.А. Карпун. -М.: Медицина, 2001.

- Шабалкин Б.В. Малоинвазивная реваскуляризация миокарда или аортокоронарное шунтирование без искусственного кровообращения?/Б.В. Шабалкин, И.В. Жбанов//Тезисы докладов V Всероссийского съезда сердечно -сосудистых хирургов. -Новосибирск, 1999. -С. 152.

- Шабалкин Б.В. Реваскуляризация миокарда без искусственного кровообращения/Б. В. Шабалкин//Грудная и серд.-сосуд. хир. -2001. -№ 2. -С. 4-7.

- Ferrari E./On-pump beating heart coronary surgery for high risk patients requiring emergency multiple coronary artery bypass grafting./E. Ferrari, N. Stalder, L. K. von Segesser//J. Cardiothorac Surg. -2008. -Vol. 3. -P. 38.

- Folliguet T.A. Beating heart revascularization with minimal extracorporeal circulation in patients with a poor ejection fraction./T.A. Folliguet, F. Philippe, F. Larrazet et al.//Heart Surg. Forum. -2002. -Vol. 1. -P. 19-23.

- Mohammed Fouda. Coronary Artery Bypass Surgery with On-Pump Beating-Heart Technique./Mohammed Fouda//Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. -2007. -Vol. 15. P. 392 -395.

- Rastan A.J. On-pump beating heart versus off-pump coronary artery bypass surgery-evidence of pump-induced myocardial injury./A.J. Rastan, H.B. Bittner, J.F. Gummert//Eur. J. Cardiothorac. Surg. -2005. -Vol. 27. -P. 1057-1064.

- Shinichi M. On-Pump Beating-Heart Coronary Artery Bypass: A Propensity Matched Analysis./M. Shinichi, A. Matsuura, K. Miyahara et al.//Ann Thorac. Surg. -2007. Vol. 83 (6). -P. 1368-1373.