Апоптоз-опосредованный механизм деградации спаек при стимулированном адгезиогенезе

Автор: Айдаева С. Ш., Калашникова С. А., Полякова Л. В., Калашников А. В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 4 (68), 2020 года.

Бесплатный доступ

Одним из современных направлений в лечении остаточных полостей при хронической эмпиеме плевры является стимулирование адгезиогенеза с использованием различных биологических субстратов. В результате исследования было установлено, что в группах с изолированным применением жировой ткани и сочетанным применением жировой ткани с плазмой, обогащенной тромбоцитами, наступает раннее созревание соединительной ткани, характеризующееся наличием высоких показателей иммунопозитивных клеток к маркерам апоптоза уже на 20-е сутки с резким снижением этих показателей к концу эксперимента. При этом наличие единичных позитивно окрашенных клеток к ядерному фактору NF-kb подтвержает отсутствие воспалительной реакции в этих группах. В то время как при изолированном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами, процентное содержание позитивно окрашенных клеток к каспазе-3 и активной каспазе-3 сохраняется до конца эксперимента. Высокие показатели ОД иммунопозитивного материала к транскрипционному фактору в этой группе указывают на сохранение воспалительной реакции, что может привести к дальнейшей стимуляции адгезиогенеза с полным заращением остаточной полости и развития дыхательной недостаточности.

Хроническая эмпиема плевры, спайкообразование, остаточная плевральная полость, апоптоз, каспаза-3, активная каспаза-3, транскрипционный фактор (nf-kb p65)

Короткий адрес: https://sciup.org/142225975

IDR: 142225975 | УДК: 615.032:616.25-002.28:616.712

Текст научной статьи Апоптоз-опосредованный механизм деградации спаек при стимулированном адгезиогенезе

На сегодняшний день одним из современных направлений лечения остаточной полости при хронической эмпиемы плевры является стимулирование адгезиогенеза. В основе предлагаемого нами способа лечения хронической эмпиемы плевры лежит стимуляция спайкообразования факторами роста, которыми богата плазма, обогащенная тромбоцитами [2, 6], и полустволовыми клетками, которые способны дифференцироваться в клетки соединительной ткани [4, 7]. Внутриплевральные сращения приводят к заращению остаточной плевральной полости и ликвидации хронического источника инфекции, снижая риск рецидива заболевания [1, 8]. Однако открытыми остаются несколько вопросов: является ли дан- ный процесс контролируемым и не приведет ли потенцируемый нами адгезиогенез к тотальному заращению плевральной полости с дальнейшим развитием дыхательной недостаточности. В связи с этим остается актуальным изучение клеточной регрессии спаек и определение безопасности использования биологической стимуляции адге-зиогенеза при лечении хронической эмпиемы плевры [3, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить наличие апоптоз-опосре-дованного механизма деградации спаек при стимулированном адгезиогенезе при моделировании хронической эмпиемы плевры.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование проводилось на 360 нелинейных половозрелых крысах-самцах массой 280–300 г., которые содержались в стандартных условиях вивария Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных»; использование экспериментальных животных признано необходимым, допускается и регламентируется ст. 25 и 26 «Европейской конвенции о защите позвоночных животных». Протокол эксперимента составлен в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985), приказами МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики» и МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г., а также на основе принципов биоэтики и правил лабораторной практики (GLP).

Экспериментальная часть исследования была разделена на два этапа. Для начала всем животным была смоделирована хроническая эмпиема плевры с остаточной плевральной полостью, которая формировалась в течении 28 дней при введении млрд. взвеси E.coli в V межреберье по подмышечной линии [4]. Далее животные были разделены на четыре экспериментальные группы по 90 особей в каждой. В контрольной группе лечение не проводилось. В то время как животным опытных групп осуществляли биологическую стимуляцию адгезиогенеза путем введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, в I группе (PRP, набор для забора крови Plasmolifting™, ООО «Плазмолифтинг», г. Казань, Россия. ТУ 9437-002-27837594-2015, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3980 от 19.04.2016); аутологичной жировой взвеси во II группе (ли-пофилинг) и сочетанного применения биологических субстратов.

Для иммуногистохимического исследования использовали поликлональные кроличьи антитела Anti Caspase-3 antibody (Abcam, Англия) и Anti-aktive Caspase-3 antibody (Abcam, Англия), а также Anti-NF-kB p65 antibody (Abcam, Англия). Исследование образцов проводили с использованием микроскопа «LeicaDM 100» (Leica Mikrosystems GmbH, Германия) с цифровой фотокамерой. Для определения выраженности экспрессии маркеров использовали программы LAS Version 4.2.7. Статистические данные были получены с использованием программных паке- тов EXEL 10.0 (Microsoft, USA) с определением критерия Колмогорова – Смирнова, t-критерия Стьюдента (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

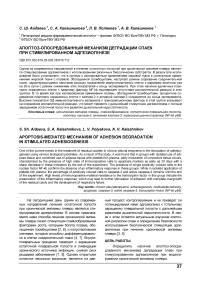

В результате иммуногистохимического исследования на ранних сроках во всех экспериментальных группах наблюдается выраженная экспрессия транскрипционного фактора NF-kb, что объясняется сохранением воспалительного инфильтрата, характеризующегося наличием лейкоцитов, лимфоцитов и единичных макрофагов. В контрольной группе объемная доля им-мунопозитивных клеток составила (28,32 ± 1,2) %, в I группе – (32,45 ± 0,8) %, во II группе – (36,15 ± 0,3) %, а в III группе – (39,81 ± 0,5) % (p < 0,05). В то время как при использовании антител к каспазе-3 и активной каспазе-3 на 10-е сутки основная масса клеточных элементов была иммунонегативной с наличием единичных позитивно окрашенных клеток с наибольшими показателями в группе с сочетанным потенцированием адгезиогенеза. Так, в контрольной группе процентное содержание позитивно окрашенных клеток к каспазе-3 и активной каспазе-3 составило (6,83 ± 0,5) % и (7,09 ± 08) % соответственно, при PRP – (7,15 ± 0,8) % и (8,25 ± 1,2) %, при липофилинге – (7,92 ± 1,5) % и (9,8 ± 0,5) %, при сочетанном использовании PRP и липофилинга – (9,26 ± 1,2) % и (10,32 ± 1,5) % (p < 0,05).

Экспрессия иммунопозитивного материала на 10-е сутки хронической эмпиемы плевры к каспазе-3, активной каспазе-3 и транскрипционному фактору NF-kb представлено на рис. 1.

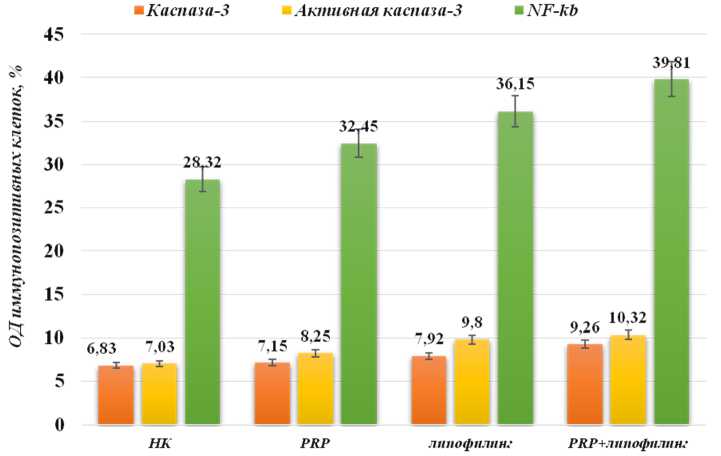

На 20-е сутки в контрольной группе и с использованием PRP-технологии экспрессия им-мунопозитивных клеток к ядерному фактору сохранялась [(29,84 ± 0,8) % и (30,92 ± 1,2) % соответственно]. В то время как в группах с применением липофилинга и сочетанного использования PRP-технологии и жировой ткани наблюдалось заметное снижение ОД позитивно окрашенных клеток к NF-kb, что составило (14,51 ± 1,5) % и (12,08 ± 0,8) % соответственно (p < 0,05). При анализе экспрессии каспазы-3 и активной каспазы-3 было выявлено незначительное повышение иммунопозитивных клеток в группе без лечения [(7,92 ± 0,5) % и (9,13 ± 0,8) % соответственно] и при изолированном применении плазмы, обогащенной тромбоцитами [(10,35 ± 1,2) % и (12,06 ± 0,5) % соответственно]. При этом в образцах II и III групп процент иммунопозитивного материала к каспазе-3 и к активной каспазе-3 был значительно выше.

Так, при изолированном применении жировой ткани ОД иммуннопозитивных клеток к каспазе-3 составила (24,33 ± 1,2) %, к активной каспазе-3 – (38,62 ± 1,1) %, а при сочетанном применении – (34,26 ± 1,5) % и (52,83 ± 1,2) % соответственно, что в 4,3 и 5,7 раза больше по сравнению с группой НК (p < 0,05).

На рис. 2 представлена сравнительная характеристика экспрессии маркеров на 20-е сутки хронической эмпиемы плевры.

Рис. 1. Хроническая эмпиема плевры на 10-е сутки: экспрессия антител к каспазе-3, к активной каспазе-3 и NF-kb, p < 0,05

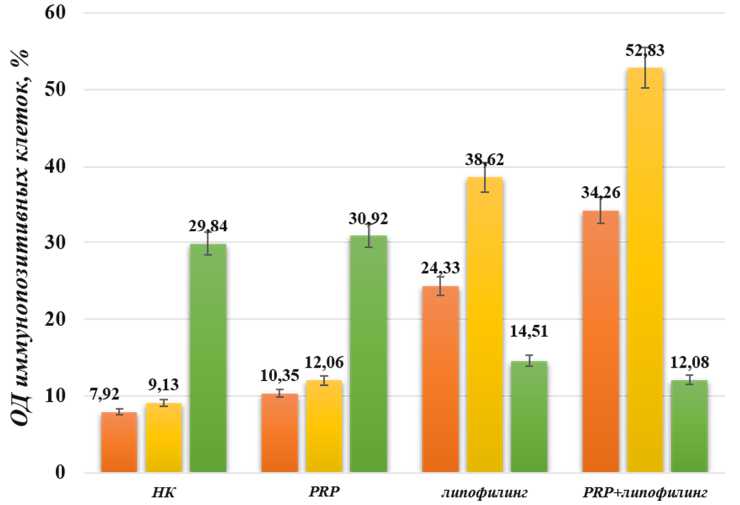

На поздних этапах эксперимента иммуногистохимическое исследование выявило снижение уровня иммунопозитивных клеток к NF-kB во всех экспериментальных группах с наименьшим процентным соотношением во II и III группах. ОД по- зитивно окрашенных клеток к транскрипционному фактору в группе НК составила (16,85 ± 1,5) %, в I группе – (14,11 ± 1,2) %, во II группе – (9,86 ± 0,5) %, а в III группе – (7,15 ± 0,8) %, что в 2,3 раза меньше по сравнению с контролем.

■ Каспаза-3 і Активная каспаза-3 ■ NF-kb

Рис. 2. Хроническая эмпиема плевры на 20-е сутки: экспрессия антител к каспазе-3, к активной каспазе-3 и NF-kb, p < 0,05

Стоит отметить, что на фоне снижения ядерного фактора в группах контроля и при использовании PRP-технологии наблюдалась значительная экспрессия каспазы-3 и активной каспазы-3 по сравнению с ранними сроками: контрольная группа – (15,24 ± 1,2) % и (22,37 ± 0,5) % соответственно; I группа – (23,56 ± 1,5) % и (32,17 ± 1,2) % соответственно (p < 0,05). В то время как во II и III группах зафиксировано резкое снижение количества позитивно окрашен- ных клеток к обеим формам каспазы. При ли-пофилинге процентное содержание иммунопо-зитивных клеток к каспазе-3 составило (14,82 ± 0,5) % и (18,15 ± 1,5) % к активной каспазе-3, в группе с сочетанной биостимуляцией адгезио-генеза – (11,92 ± 0,8) % и (13,04 ± 1,1) % соответственно (p < 0,05). Экспрессия иммунопози-тивного материала к каспазе-3, активной каспазе-3 и NF-kb на 30-е сутки хронической эмпиемы плевры представлена на рис. 3.

Рис. 3. Хроническая эмпиема плевры на 10-е сутки: экспрессия антител к каспазе-3, к активной каспазе-3 и NF-kb, p < 0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в экспериментальных группах на разных сроках хронической эмпиемы плевры были выявлены различные пути ремоделирования соединительной ткани. Так, при анализе полученных иммуногистохимических данных на 10-е сутки эксперимента наибольшие показатели ОД позитивно окрашенных клеток к каспазам-3 и транскрипционному фактору определялся в группах с использованием жировой ткани и с сочетанной биологической стимуляцией адге-зиогенеза. При этом на 20-е сутки экспрессия обеих форм каспазы-3 в этих группах резко увеличивается на фоне снижения NF-kb с дальнейшим снижением ОД позитивно окрашенных клеток к маркерам апоптоза к концу эксперимента, что указывает на раннее созревание соединительной ткани в данных группах, характеризующееся утратой функционально активных фибробластов и клеток воспалительного ряда, а также уменьшением ОД сосудов.

Стоит отметить, что на 30-е сутки в группе НК и при использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, были зафиксированы наибольшие показатели иммунопозитивных клеток к каспазам и NF-kb, что говорит о нарушении в этих группах процессов созревания в фазу репаративных изменений. Экспрессия транскрипционного фактора связана с сохранением клеток лейкоцитарного и лимфоцитарного ряда, что, в свою очередь, может привести к формированию бесконтрольного спаечного процесса и является неблагоприятным фактором при ад-гезиогенезе.

Список литературы Апоптоз-опосредованный механизм деградации спаек при стимулированном адгезиогенезе

- Воробьёв, А. А. Патологические проявления внутриплевральной адгезии / А. А. Воробьёв,А. В. Калашников, Д. Ш. Салимов // Современная наука и инновации. - 2017. - № 1 (17). - С. 228 - 236. - Текст: непосредственный.

- Карагадян, А. Д. Применение аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, в дерматокосметологии (обзор) / А. Д. Карагадян // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2017. - № 6. - С. 368 - 372. - Текст: непосредственный.

- Программируемый некроз и регенерация тканей / Г. С. Копеина, А. В. Замараев, Б. Д. Животовский, И. Н. Лаврик // Гены & Клетки. - 2018. - Т. 13, № 2. - С. 35 - 38. - Текст: непосредственный.

- Рационализаторское предложение № 6 от 22.01.2018 г. Российская Федерация. Способ моделирования остаточных плевральных полостей / А. В. Калашников, С. А. Калашникова, С. Ш. Айдаева. - Текст: непосредственный.

- Overcoming chemotherapy drug resistance by targeting inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) / R. Rathore, J. E. McCallum, E. Varghese [et al.] // Apoptosis 22. - 2017. - P. 898 - 919. - Direct text.

- The Effects of Platelet-Rich Plasma and Adipose-Derived Stem Cells on Neovascularization and Fat Graft Survival / B. J. Xiong, Q. W. Tan, Y. J. Chen [et al.] // Aesthetic Plast Surg. - 2018. - Vol. 42, № 1. - P. 1 - 8. - Direct text.

- Platelet-Rich Plasma derived growth factors contribute to stem cell differentiation in musculoskeletal regeneration / Q. Yun, H. Qixin, Ch. Wei [et al.] // FrontChem. - 2017. - Vol. 5. - P. 89. - Direct text.

- Endothelin-1 Induces Mesothelial Mesenchymal Transition and Correlates with Pleural Fibrosis in Tuberculous Pleural Effusions / W. Zhung-Han, T. Jie-Heng, H. Cheng-Ying [et al.] // JClinMed. - 2019. - Vol. 8, № 4. - P. 426. - Direct text.