Аппаратура для исследований влияния гипоксии на клеточные культуры в нормотермических и гипертермических условиях

Автор: Лежнев Э.И., Пивоварова О.А., Кудрявцев А.А., Кузьмич М.К.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.14, 2004 года.

Бесплатный доступ

Разработана, сконструирована и изготовлена специальная аппаратура, обеспечивающая исследование действия гипоксии и гипертермии на культуры клеток. Установка позволяет культивировать клетки в заданных условиях (температура, состав газовой фазы, влажность), создавать и поддерживать контролируемую гипоксию, оценивать фазовый состав и дыхательную активность клеточной культуры. В условиях гипоксии предварительно исследовано действие антигипоксанта гипоксена - натриевой соли [поли (2,5-дегидроксифенилен)-4-тиосульфокислоты] (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) - на клеточную культуру 3Т3.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264324

IDR: 14264324 | УДК: 57.085.23

Текст научной статьи Аппаратура для исследований влияния гипоксии на клеточные культуры в нормотермических и гипертермических условиях

В настоящей статье приводится описание аппаратуры, предназначенной для исследования влияния гипоксии на культуры клеток. Под гипоксией понимается патологическое состояние организма при дефиците кислорода во внешней среде или нарушениях функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем и транспортной функции крови.

Результатом гипоксии является лавинообразное развитие регионарных и тотальных отклонений в организме и его системах от гомеостатических уровней, причем в зависимости от глубины и длительности гипоксии эти отклонения могут принимать необратимый характер с летальным исходом.

Изучение гипоксии с целью эффективного предотвращения ее последствий входит в число актуальных научных направлений биофизики и фундаментальной медицины. Несмотря на различие в типах гипоксии — экзогенная, циркуляторная, гемическая, тканевая, гипероксическая или смешанная — реакция организма при гипоксических состояниях различной этиологии носит неспецифический характер. Существенная роль в этих процессах отводится генерации активных форм кислорода [1, 2, 3]. В целях предупреждения или ослабления гипоксии разрабатываются и применяются природные и синтетические антигипоксан-ты прямого и непрямого действия и антиоксиданты [4, 5, 6].

Исследование на животных действия гипоксии и фармакологических средств, влияющих на развитие патологических процессов, затруднено многофакторностью процессов, адаптивными свойствами целостного организма и косвенным характером проводимых измерений [1]. Представляется

(полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) — на перспективным использование для этой цели культур клеток. Однако при этом должны быть учтены известные ограничения в экстраполяции на организм человека данных, полученных с помощью культуральной модели.

При исследовании культур клеток в условиях экзогенной гипоксии должны быть решены следующие вопросы:

-

— выбор культуры, обеспечивающей адекватное ее поведение в условиях гипоксии (соотношение аэробного дыхания и гликолиза);

-

— оценка состояния культуры по кинетическим показателям физиологического состояния (пролиферация, гибель клеток, фазовый состав популяции, окислительная деструкция клеточных элементов);

-

— обеспечение возможности проведения исследований в нормотермических и гипертермических условиях;

— разработка аппаратуры для исследования влияния гипоксии на культуры клеток.

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН разработана аппаратура, решающая эти вопросы и обеспечивающая всестороннее исследование действия гипоксии на культуры клеток.

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРАБОТАННОЙ

АППАРАТУРЫ

Аппаратура предусматривает возможность культивирования клеток в заданных условиях (температура, состав газовой фазы и влажность), возможность создания и поддержания контролируемой гипоксии, возможность получения и экспонирования в условиях гипоксии достаточного

p (O 2 ) — Var t — Var

p (O 2 ) — Var t — Var

c (O 2 ) — Var t — Var

I

II

III

Кинетические показатели жизнедеятельности культуры

Фазовый состав культуры Дыхательная ак и измерение показателей энер- тивность клеток гетического метаболизма

ЯМР: АТФ, АДФ, АМФ, лактат, глюкоза и др.

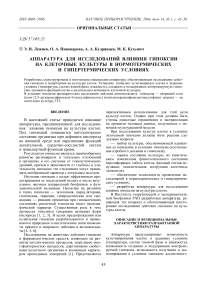

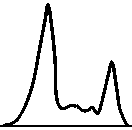

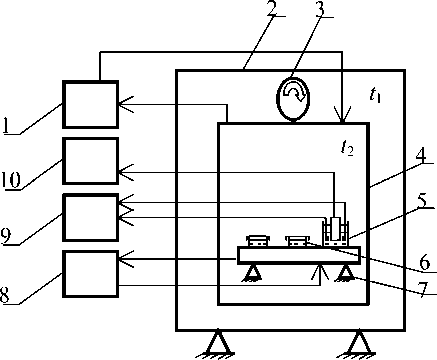

Рис. 1. Функциональный состав аппаратуры для исследования гипоксии.

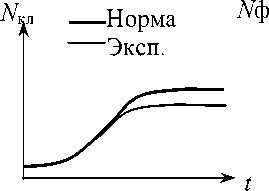

p(O2) — парциальное давление кислорода; с(О2) — концентрация растворенного кислорода; Nкл — концентрация клеток; t — время; n — номер канала проточного цитофлюори-метра (характерный признак: содержание ДНК, объем клетки, количество белка и т. д); Nф — количество клеток с характерным признаком количества клеток для измерения показателей энергетического метаболизма и для оценки фазового состава культуры, возможность оценки дыхательной активности клеток. На рис. 1 представлен функциональный состав аппаратуры.

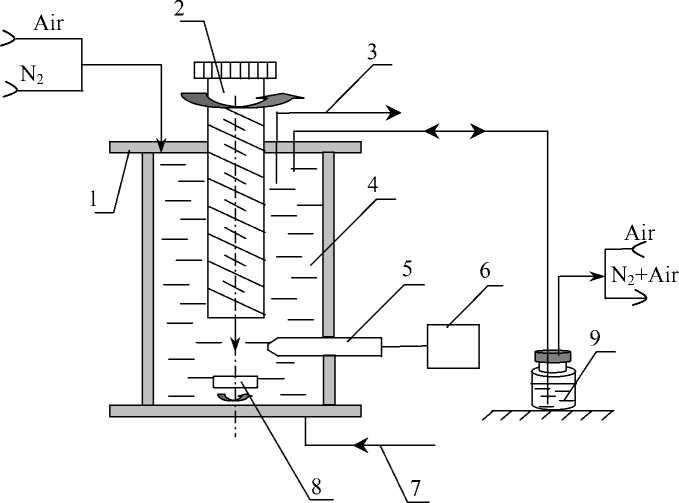

Для создания и поддержания контролируемых условий культивирования (температура, парциальное давление O 2 в газовой фазе) разработан специальный O 2 -инкубатор, схема которого приведена на рис. 2.

Поддержание температуры в контейнере с точностью до 0.2 % обеспечивается двухступенчатым регулированием и размещением контейнера 4 с культуральными сосудами 6 в термостате 2. Парциальное давление кислорода в диапазоне 1– 100 % от парциального давления в атмосфере воздуха измеряется электролитической ячейкой с электродом Кларка 5. О2-инкубатор дает возможность устанавливать парциальное давление O2 в контейнере в широких пределах, в том числе и на уровне гипоксийных значений. Подсчет клеток осуществляется при помощи стандартного гемоцитометра. Подсчет живых и мертвых клеток — методами флуоресцентной микроскопии с дифференциальным окрашиванием.

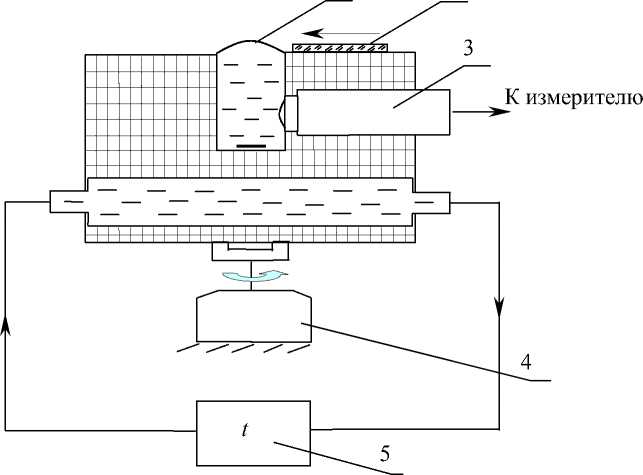

Для измерения содержания клеток в фазах клеточного цикла [7] и показателей энергетического метаболизма в зависимости от времени и уровня оксигенации культуры разработан специальный биореактор, схема которого приведена на рис. 3.

В термостатируемом герметичном объеме 1 обеспечивается перемешивание клеточной суспензии с одновременным измерением концентрации растворенного кислорода электродом Кларка 5 при продувке реактора газовой смесью заданного состава.

Плунжер 2 позволяет удалить остатки газа из реактора и периодически отбирать пробы для проточной цитометрии и биохимических анализов без нарушения герметизации.

Рис. 2. О2-инкубатор.

1 — устройство продувки контейнера азотом; 2 — воздушный термостат; 3 — вентилятор; 4 — биоконтейнер; 5 — электролитическая ячейка (измерение растворенного О 2 ); 6 — культуральные сосуды; 7 — термостатируемый столик; 8 — ультратермостат; 9 — блок контроля уровня воды в ячейке для измерения О 2 ; 10 — блок измерения р (О 2 )

Рис. 3. Биореактор.

1 — корпус биореактора; 2 — плунжер; 3 — отбор среды с клетками; 4 — суспензия; 5 — измерительный электрод; 6 — блок измерения р (О 2 ); 7 — заливка среды; 8 — побудитель перемешивания; 9 — вспомогательный сосуд

Рис. 4 . Камера для оценки дыхательной активности.

1 — суспензия клеток; 2 — покровное стекло; 3 — электрод; 4 — магнитная мешалка; 5 — ультратермостат

Для измерений потребления клетками кислорода разработана камера, показанная на рис. 4. Рабочий объем камеры 1.5 см3 заполняется средой с клетками до выпуклого мениска. Излишек среды удаляется покровным стеклом, притертым к поверхности камеры. При этом устраняются воздушные пузырьки, которые могут стать источником погрешности, и исключается поступление кислорода в камеру из окружающего воздуха. Температура в камере поддерживается на заданном уровне. Собственное потребление кислорода измерительным электродом в среде U автопотр составляет 0.00045 ммоль/(л∙мин).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Иллюстрацией работоспособности описанной выше аппаратуры и ее пригодности к исследованиям влияния гипоксии на культуры клеток могут служить некоторые результаты, полученные на клеточной культуре 3Т3 [8] в условиях гипоксии при воздействии на клетки в качестве антигипок-санта гипоксена [9] в терапевтических концентрациях.

Выбор клеточной культуры продиктован необходимостью использования минимально транс- формированной линии, сохраняющей способность к регуляции пролиферации и достаточно изученной в условиях длительного культивирования. Для того чтобы исключить сложности, связанные с необходимостью использования многокомпонентной газовой смеси — O2, N2, CO2 — для поддержания необходимого значения рН, была применена среда L-15, допускающая рост клеток в атмосфере воздуха [10, 11].

Потребление кислорода определялось по формуле

Uп = ((С1 – С2) – Uавтопотр∙∆t) /(∆t∙Nкл), где С1 — начальная концентрация кислорода в камере; С2 — конечная концентрация кислорода в камере; ∆t — время измерения потребления кислорода; Nкл — концентрация клеток в камере.

Экспериментальное определение собственного потребления кислорода измерительным электродом:

С 1 , ммоль/л — 0.197

С 2 , ммоль/л — 0.188

Δ С , ммоль/л — 0.009

∆ t , мин — 20

U автопотр , ммоль/(л∙мин) — 0.00045

Распределение клеток по фазам клеточного цикла

|

Фаза Условия |

G1, % |

S, % |

G2+M, % |

|

Норма (N) |

51 ± 3 |

32 ± 5 |

17 ± 3 |

|

Гипоксия (H) |

50.5 ± 1 |

39.5 ± 2 |

10 ± 1 |

Измерение дыхания клеток линии NIH 3Т3:

Объем среды в камере, мл — 1.5

Nкл , млн —2.25

At, мин —30

С1, ммоль/л —0.197

С2, ммоль/л —0.136

U п , ммоль/(кл.∙мин) — 7.03∙10–10

При этом установлено:

-

— удельная скорость роста культуры клеток в условиях гипоксии составляет 20 % от нормы;

-

— потребление кислорода клетками при инкубировании с гипоксеном снижается по сравнению с инкубированием без гипоксена в среднем на 30 %;

-

3. Лукьянова Л.Д. Биоэнергетическая гипоксия: понятие, механизмы и способы коррекции // Бюлл. эксп. биол. и мед. 1997. Т. 124, № 9. С. 244–254.

-

4. Мануйлов С.Е., Нестеров Л.А., Орлов Е.И. и др. Действие цитохрома С, галактозы и уридинтрифосфата на рост прививаемых опухолей // Вопросы онкологии. 1973. Т. 19, № 7. С. 62– 65.

-

5. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Биологическая роль глутатиона // Успехи совр. биол. 1990. Т. 110, вып. 1. С. 20–32.

-

6. Пальмина Н.П., Мальцева Е.Л., Курнакова Н.В. и др. Влияние а -токоферола в широком спектре концентраций (10–2–10–17 М) на активность протеинкиназы С. Связь с пролиферацией и опухолевым ростом // Биохимия. 1994. Т. 59, вып. 2. С. 134–200.

-

7. Лежнев Э.И., Кудрявцев А.А. и др. Сравнительное изучение цитотоксического действия гипертермии на культивируемые клетки на разных фазах клеточного цикла в непрерывном и периодическом режимах гипертермических воздействий // Клеточные культуры: Ин-фор. бюлл. 2002. Вып. 17. С. 4–9.

-

8. Баркан Р.С., Никольский Н.Н. Минимально трансформированные клеточные линии 3Т3 как объект исследования механизмов пролиферации // Цитология. 1985. Т. XXVII, № 1. С. 5–26.

-

9. Смирнов В.С., Кузьмич М.К. Гипоксен. СПб.— М.: ФАР Миндекс, 2001. 104 с.

-

10. Пинаев Г.П. Методы культивирования клеток. Л.: Наука, 1988. 320 с.

-

11. Leibovitz A. The growth and maintenance of tissue-cell cultures in the free gas exchange with the atmosphere // Am. J. Hyg. 1963. V. 78. P. 173–178.

— происходит изменение фазового состава культуры 3Т3 в условиях гипоксии (таблица), так что следствием гипоксии может быть значительное перераспределение клеток в фазах G2+M.

Таким образом, аппаратура в приведенном в настоящей статье составе методически и метрологически позволяет исследовать влияние гипоксии на культуры клеток.

ление липидов и природные антиоксиданты // Успехи химии. 1985. Т. 54, № 9. С. 1540–1558.

Работа поддержана грантом РФФИ № 01-0497035 и грантом "Наукоград 2004" № 04-0497296.

Список литературы Аппаратура для исследований влияния гипоксии на клеточные культуры в нормотермических и гипертермических условиях

- Медведев Ю.В., Толстой А.Д. Гипоксия и свободные радикалы в развитии патологических состояний организма. М.: ООО "Терра-Календер и Промоушн", 2000. 232 с.

- Бурлаков Е.Б., Храпова Н.Г. Перекисное окисление липидов и природные антиоксиданты//Успехи химии. 1985. Т. 54, № 9. С. 1540-1558.

- Лукьянова Л.Д. Биоэнергетическая гипоксия: понятие, механизмы и способы коррекции//Бюлл. эксп. биол. и мед. 1997. Т. 124, № 9. С. 244-254.

- Мануйлов С.Е., Нестеров Л.А., Орлов Е.И. и др. Действие цитохрома с, галактозы и уридинтрифосфата на рост прививаемых опухолей//Вопросы онкологии. 1973. Т. 19, № 7. С. 62-65.

- Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Биологическая роль глутатиона//Успехи совр. биол. 1990. Т. 110, вып. 1. С. 20-32.

- Пальмина Н.П., Мальцева Е.Л., Курнакова Н.В. и др. Влияние α-токоферола в широком спектре концентраций (10-2-10-17 М) на активность протеинкиназы С. Связь с пролиферацией и опухолевым ростом//Биохимия. 1994. Т. 59, вып. 2. С. 134-200.

- Лежнев Э.И., Кудрявцев А.А. и др. Сравнительное изучение цитотоксического действия гипертермии на культивируемые клетки на разных фазах клеточного цикла в непрерывном и периодическом режимах гипертермических воздействий//Клеточные культуры: Инфор. бюлл. 2002. Вып. 17. С. 4-9.

- Баркан Р.С., Никольский Н.Н. Минимально трансформированные клеточные линии 3Т3 как объект исследования механизмов пролиферации//Цитология. 1985. Т. XXVII, № 1. С. 5-26.

- Смирнов В.С., Кузьмич М.К. Гипоксен. СПб.-М.: ФАР Миндекс, 2001. 104 с.

- Пинаев Г.П. Методы культивирования клеток. Л.: Наука, 1988. 320 с.

- Leibovitz A. The growth and maintenance of tissue-cell cultures in the free gas exchange with the atmosphere//Am. J. Hyg. 1963. V. 78. P. 173-178.