Ареал, численность и биотопическое распределение армянской чайки Larus armenicus buturlin, 1934 в свете истории её изучения и новых данных с озера Севан за 1991 год

Автор: Бузун В.А.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 97 т.9, 2000 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149163

IDR: 140149163

Текст статьи Ареал, численность и биотопическое распределение армянской чайки Larus armenicus buturlin, 1934 в свете истории её изучения и новых данных с озера Севан за 1991 год

Если при обсуждении проблемы таксономии армянской чайки историография приложена мной с позиции вопроса: “Почему форма armenicus из комплекса серебристых чаек не была описана как вид?”, то в данной статье я использую её для выяснения того, где и сколько армянских чаек гнездится, мигрирует и зимует. Как ни удивительно, но даже сегодня сведения об этих сторонах жизни армянской чайки могут быть получены только путём ретроспективного анализа, кропотливой работы с литературой. Собранные сведения позволяют допустить, что на протяжении репродуктивного периода годового цикла армянская чайка географически изолирована от других форм комплекса серебристых чаек. В частности, разбору вопроса о возможности контакта двух соседствующих форм — armenicus и cachinnans — и посвящён один из разделов работы.

Материал и методы

За исключением некоторых данных из сводки “Omis Armeniaca” (Ляйстер, Соснин 1942), двух статей Г.Кумерлёве (Kumerloeve 1969, 1970) и материалов, собранных Н.Маргаряном (1975; также см.: Айрумян и др. 1974), сведения о армянской чайке относятся к периоду до описания подвида Larus taimyrensis armenicus С.А.Бутурлиным (Buturlin 1934). Это наложило свой отпечаток на процесс обобщения данных, касающихся armenicus. При отборе сведений из давних публикаций приоритет отдавался тем, где речь шла о любых крупных белоголовых чайках, наблюдавшихся (с учетом сезона) в характерных для армянских чаек внутриматериковых горных районах. Такой географический дифференционализм основывается, впрочем, не только на анализе принципов распространения данного вида, но и на весьма характерной для серебристых чаек аллоэкотопии, когда одна форма занимает морские побережья, а другая — материковые водоёмы. Если фактические извлечения касались межсезонья и сопредельных с основным ареалом армянской чайки территорий, то такой материал считался лишь косвенно подтверждающим. Предпочитались описания ad exemplum: “"Larus affinis”, “Larus cachinnans с темной мантией”, “Larus fuscus, найденные в горных районах” и некоторые другие идентификации.

При оценке общей численности армянских чаек я исходил из относительных оценок количества птиц, приводимых авторами (до 1970 в публикациях отсутствуют количественные оценки численности), частот встречаемости птиц во время путешествий, как правило, линейно описанных, сведений об озёрах и их берегах, из экологической ёмкости заселённых островов, наличия видов-сателлитов и других особенностей, приводимых в старых статьях зачастую более щедро, чем количественные сведения. Численность армянских чаек на озере Севан оценена мною 10-19 мая 1991. Подсчёт гнёзд производился последовательно несколькими способами: приблизительно (прикидочная оценка) по всей окружающей колонию местности и непосредственно в ней; учётом гнёзд на двух случайно выбранных взаимно перпендикулярных трансектах с последующей экстраполяцией на примерную площадь однородных стаций; из подсчётов птиц на фотографиях колоний с учётом доли вторых партнеров у гнёзд. Доля неразмножающихся чаек оценивалась из укрытия (три точки в колониях Севана). Материалы обобщены.

Даты в русских источниках до 1918 приводятся по старому стилю.

Ареалогические реконструкции(сведения о местах гнездования армянской чайки за последние 100 лет)

По данным, представленным в историческом обзоре, можно составить “классическое” описание ареала армянской чайки. Именно эти данные обобщены С .А. Бутурлиным (Buturlin 1934) и в дальнейшем переписывались из сводки в сводку вплоть до сегодняшнего дня. Исключение составляет малоазийский ареал “серебристой чайки”, представленный в сводке “Птицы Западной Палеарктики” (Cramp, Simmons 1983).

Классическая область гнездования армянских чаек — это четыре озера в восточной части Армянского нагорья: Севан, Гилли, Абас-гёль и Ба-лык-гёль (рис. 1). Позднее к ним добавилось оз. Арпи-лич. Из этой последовательности я и буду исходить при анализе гнездовой части ареала, полагая — на основании внешнеморфологического единства и относительной стабильности популяций — оз. Севан locus tipicus для Lams armenicus. Характеристики озёр, где эти чайки гнездятся, гнездились или гнездование предполагается, приведены в таблице.

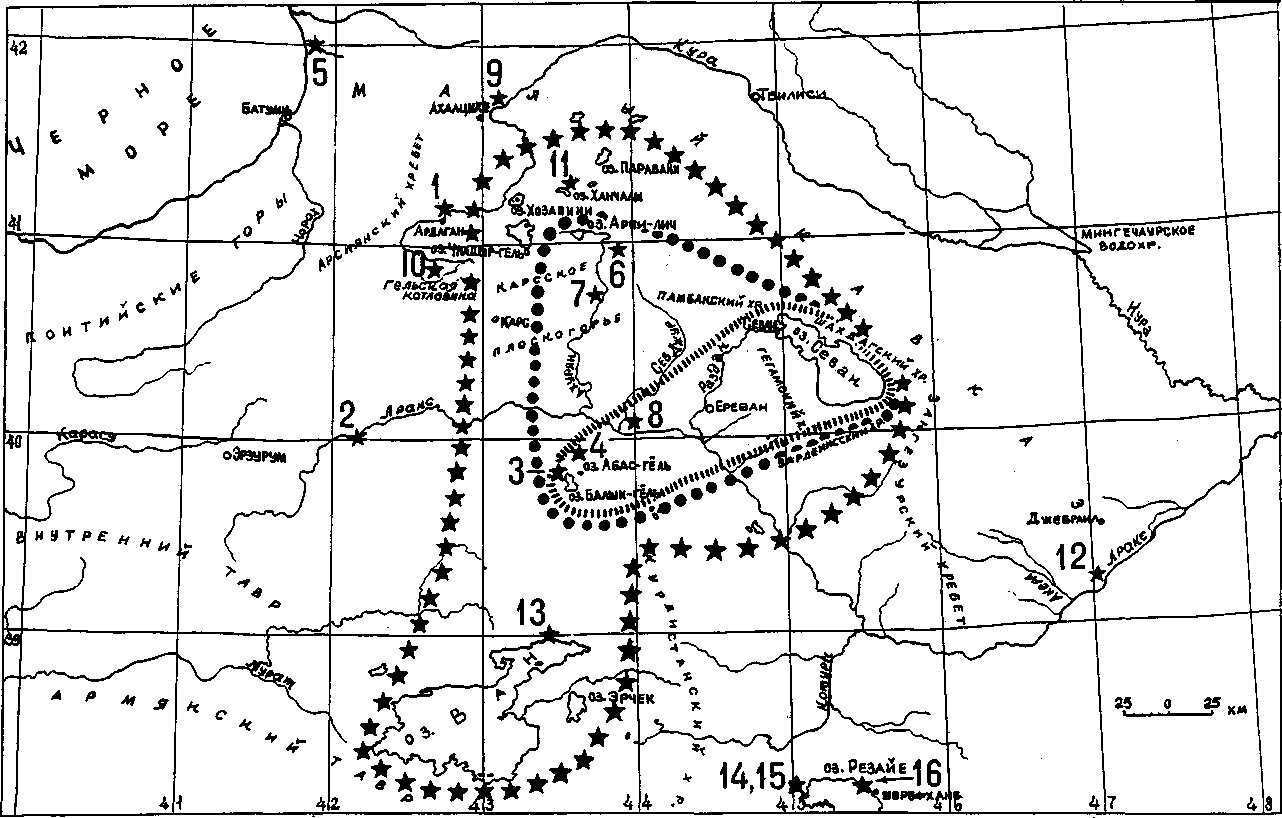

Уверенность в постоянном гнездовании армянских чаек всегда сохраняется у старых авторов только в отношении Севана, но положение колоний на озере менялось (рис. 2). Из сделанного А.Б.Шелковниковым (1934) подробного перечня гнездовий следует, что в 1923-1932 армянские чайки образовали на Севане 5 относительно небольших колоний (точнее численность не указана): 3 на скалах (моновидовые) и 2 в тростниках (смешанные с бакланами Phalacrocorax carbo). Г.В.Соснин (Ляйстер, Соснин 1942) упоминает ещё одно небольшое гнездовье на островке у с. Аг-зибир. С.К.Даль (1950), обследовавший в мае-июне 1947 всю прибрежную полосу Севана, пишет, что “... установленные гнездовья этого вида локализуются только в бассейне Гилли”. Катастрофическое снижение численности армянских чаек произошло после массового сброса воды (начиная с 1938) через искусственный Севан-Разданский тоннель. Чайки полностью покинули скальные местообитания из-за обнажения на значительном протяжении дна озера и резко сократили численность на болотах

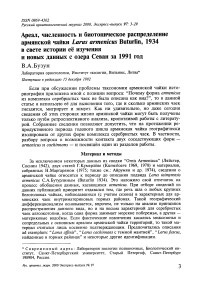

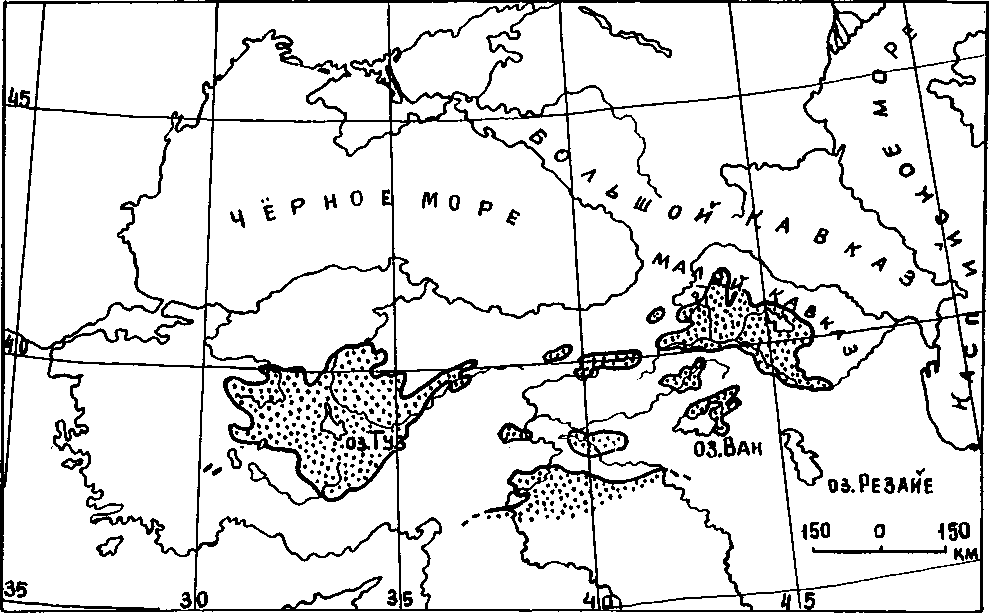

Рис. 1. Ареал армянской чайки Larus armenicus.

пиши— границы до описания armenicus в качестве особой формы (1934 г.); ••••• — границы “классического” ареала армянской чайки (до конца 1960-х); ★ ★★★★ — границы ареала по данным на конец 1980-х; отдельные звёздочки с числами — точки летних встреч (май-сентябрь), объяснения в тексте.

Рис. 2. Исторические сведения о популяции армянской чайки на озере Севан.

Затушёванный кружок — современная колония; открытый кружок — былые колонии на острове; открытый кружок с вертикальной линией — былые поселения на скалах; кружок с обозначением растительности — былые поселения на болотах.

Территории вокруг озера, ограниченные прерывистой линией — высоты от 1900 до 2000 м н.у.м, обозначенные прерывистой штриховкой — от 2500 до 3000 м н.у.м. (карта озера и окрестностей взята из: Tanoglu et al. 1961).

в связи с сильной регрессий оз. Гилли, осушением дельты р. Гаваррагет (Ковар-чай) и постепенной деградацией всех тростниковых крепей. К 1947 уровень озера упал, видимо, более чем на 10 м (по данным С.К.Даля, берег отступил на десятки-сотни метров, а остров Севан, иначе Севанга, превратился в полуостров). Сброс воды прекратился только в 1974. К этому времени уровень озера понизился на 18.5 м, площадь сократилась на 12%, озеро-спутник Гилли исчезло. До 1965 положительных данных о гнездовании армянских чаек на Севане нет. В середине июня 1959 на озере побывал М.Нихт (Nicht 1961), осмотревший участок побережья между населёнными пунктами Мартуни и Красносельск. Он не пишет о колониях, а лишь указывает на встречи с бродячими группами армянских чаек, которых именует “Larus argentatus armenicus But.”. В середине 1960-х из-за сброса воды в северо-западной части озера (Малый Севан у с. Но-рашен/Лчашен) случайно образуются два островка примерно в 100 и 300 м от берега (С.К.Даль упоминает здесь только косу). Это район прежнего гнездования армянских чаек на скалах (М.С.Адамян, в печати). Возникшие острова, вероятно, быстро заселяются армянскими чайками и получают у местного населения название “острова Кхзы”, в переводе с армянского — “острова чаек”. Первые данные о гнездовании чаек на островах приводит Н.А.Маргарян (1975): речь идёт об 1 колонии. КААй-румян и НАМаргарян (1974) пишут о 2 “субколониях” на двух островах. В 1965-1970 численность гнездящихся здесь армянских чаек держалась на уровне 700-900 особей (Там же). Х.Бойтлер (Beutler 1977), посетивший Севан 7 мая 1976, отметил только несколько десятков взрослых и неполовозрелых птиц в районе г. Севан, которых он отнес к Larus argentatus (Silbermowe). Он побывал близ современных колоний армянских чаек, но ничто не свидетельствует о том, что он знал об их существовании. С.К.Даль (1950), Н.А.Маргарян (1975) и М.Адамян (в печати) пишут, что по крайней мере дважды, в 1974 и 1970-1973, армянские чайки на Севане не гнездились. Последние случаи негнездования связаны с тем, что к 1972 в озере настолько упал уровень воды, что острова Кхзы превратились в полуострова. После прекращения спуска воды и с трангрессией озера острова восстановились. В 1991 армянские чайки плотно заселяли оба острова Кхзы, площадью 8 и 6 га (см. ниже).

Первое упоминание о гнездовании армянских чаек на оз. Арпи-лич мы находим в сводке А.Ф.Ляйстера и Г.В.Соснина (1942) без каких-либо комментариев. Здесь чайки, по-видимому, тоже размножались непостоянно. Первоначально озеро было невелико; с начала 1950-х (?) оно превращено в водохранилище (р. Арпа-чай перегорожена 100-метровой плотиной), в результате чего площадь и уровень воды в озере значительно повысились. С.К.Даль (1954) на основании наблюдений на озере в 1949 указывает на небольшие островки, сильно заросшие осокой, где образовывались плотные поселения водных птиц (в основном озёрных чаек Larus ridibundus) среди которых гнездились 3-4 пары армянских чаек. Н.Р.Маргарян (1975) приводит для 1974 (?) следующую численность колонии: 200-300 пар озёрных и 5-10 пар “серебристых” чаек. Интересный факт относительно оз. Арпи-лич сообщил мне М.С.Адамян. Небольшая колония армянских чаек (до 10 пар) появилась в центральной части колонии озёрных чаек в начале 1970-х. Постепенно армянские чайки увеличивались в числе и в конце концов вытеснили озёрных чаек с острова. Время конкурентного роста составило примерно 15-18 лет.

После 1911 не подтверждена достоверность гнездования армянских чаек на оз. Балык-гёль и, возможное, на оз. Абас-гёль (Бобринский 1915, 1917). Последнее находится в 5-6 км на восток-северо-восток от северной оконечности оз. Балык-гёль (через хребет Агри-даг, в настоящее время это территория Турции). НА.Бобринский (1917) нашёл на оз. Абас-гёль 18-20 августа 1911 “в очень значительном количестве" хохотуний L. cachinnans (на оз. Былык-гёль он называет эту чайку L. affinis со сноской, что она же была на Абас-гёль). Судя по возрастному составу добытых им птиц (1 самка ad, 2 juv) и их поведению (образовывали скопления), это могли быть закончившие размножение или откочевавшие с мест гнездования на оз. Балык-гёль птицы. В августе 1968 армянских чаек на этом озере наблюдал Вьелярд (Vielliard 1968 — цит. по: Kumerloeve 1970), обсуждая их возможное здесь гнездование. На возможность гнездования указывает и Ч.Вори (Vaurie 1965). Вероятно, колонии на оз. Балык-гёль формируются нерегулярно, т.к. Г.И.Радде (1885) называет единственный остров на озере “пустынным приютом скальных голубей”.

Озёра Чилдыр-гёль и Хозапини лежат в северной части Карского -западной части Ахалкалакского плосогорий (ныне территория Турции). Впервые эти озёра обследовал Г.И.Радде (Там же), однако в его труде нет никаких сведений об их орнитофауне. В то же время А.Брандт (1880), ставивший основной целью своей экспедиции изучение фауны гидробионтов, обратил внимание (22 июля-3 августа 1879) на обилие в бухте Чилдыр-гёль у с. Мередиз бакланов, пеликанов, чаек и других птиц, занимающих поднимающиеся из воды скалы. Ещё более внимательным был ихтиолог Ф.Ф.Каврайский (1901), обследовавший Чилдыр-гёль с целью оценки рыбных запасов летом 1895. Он посетил все острова (в северо-западном углу у с. Мередись [сохранено авторское написание], в северо-восточном углу у с. Ахджакала и в западной части у с. Пеграшен) и пишет, что “...острова эти служат местом пребывания бесчисленного количества водяных птиц, на которых никто не охотится, но зато яйца некоторых, а особенно гусей, собираются тысячами” (Там же, с. 61). П.В.Нес-теров (1911) обнаружил здесь на гнездовании армянских чаек (“в большом количестве”) 26 июня 1910. Им была обследована только северо-западная часть озера близ с. Мередиз. При осмотре острова с берега П.В.Нестеров видел скопление птиц, “напоминающее птичий базар в миниатюре” (чайки, пеликаны, бакланы). Поскольку ему не удалось добыть, а следовательно, и определить птиц, то он приводит их как “Lanis sp. (очень крупные)”. Почти то же самое наблюдалось на соседнем озере Хозапини, куда П.В.Нестеров прибыл 27 июня 1910. Много “крупных Lanis sp.” гнездились среди огромных колоний серых гусей, озёрных чаек, крачек и турпанов. Птицы размещались на большом скалистом острове посреди озера, недалеко от с. Конабель, жители которого до последних лет (перед приездом П.В.Нестерова) практиковали регулярный сбор яиц (аналогичный пресс на колонии армянских чаек со стороны рыбаков-молокан существовал на Чилдыре и Севане). 23 июля 1929 И.Д.Чхи-кишвили (1933) не нашел армянских чаек на грузинской части озера. По сведениям А.В.Абуладзе (устн. сообщ.), в настоящее время в восточной части озера гнездится небольшое количество армянских чаек. Остров, описанный П.В.Нестеровым, ныне принадлежит Турции. С общих позиций Г.Кумерлёве (1969, 1970) также пишет о гнездовании армянских чаек на этих двух озёрах. Кроме того, он называет в качестве возможного гнездования небольшое (узкое, длиной 1.6 км) исчезающее озеро Лаваш -гёль, расположенное в 2 км южнее залива Чилдыра Кучик-гёль. На Ла-ваш-гёль в июле 1879 видел чаек “Larus sp.” А.Брандт (1880).

О постоянном гнездовании армянских чаек на озёрах Джавахетии (Ахалкалакское нагорье, Грузия) до последнего времени ничего не было известно (Чхиквишвили 1933, 1949; Жордания 1962, 1975 — неопределённое замечание о спорадическом гнездовании).Исключение — пограничное озеро Хозапини. О том, что армянские чайки кочуют и гнездятся в районе Ахалкалакского нагорья, мне сообщил А.В.Абуладзе. На оз. Па- равани их гнездовая численность, вероятно, колеблется от 10-20 до 30-40 особей. На оз. Хозапини (грузинская часть) — 60-70 особей. Еще 30-40 армянских чаек ежегодно летуют на северо-восточном берегу оз. Ханчалы (1800 м н.у.м.), но здесь они не гнездятся. Мнение о гнездовании этого вида на островах реки Куры в юго-восточной Грузии (Suter 1990), с моей точки зрения, надумано и не соответствует действительности.

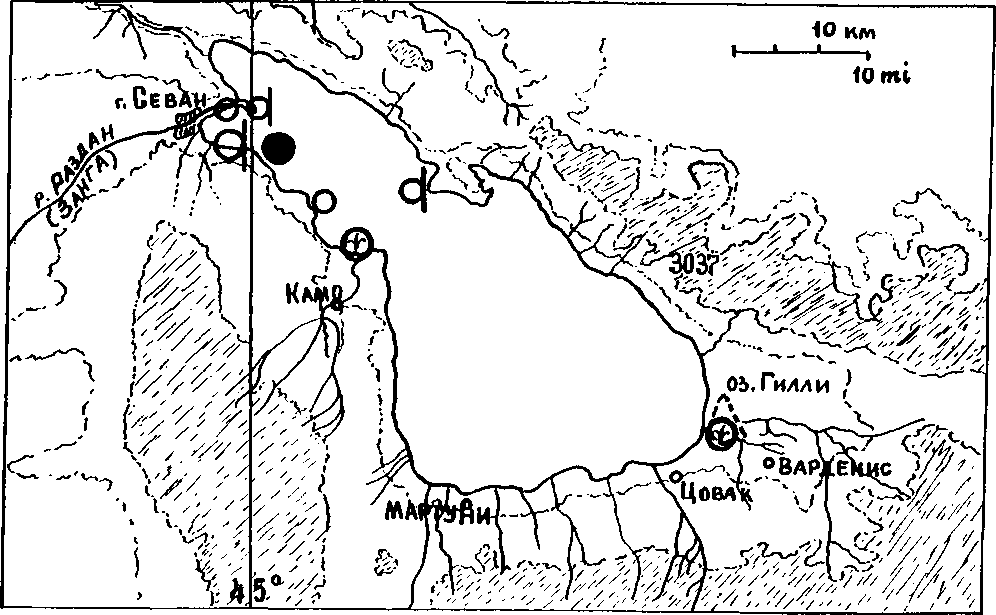

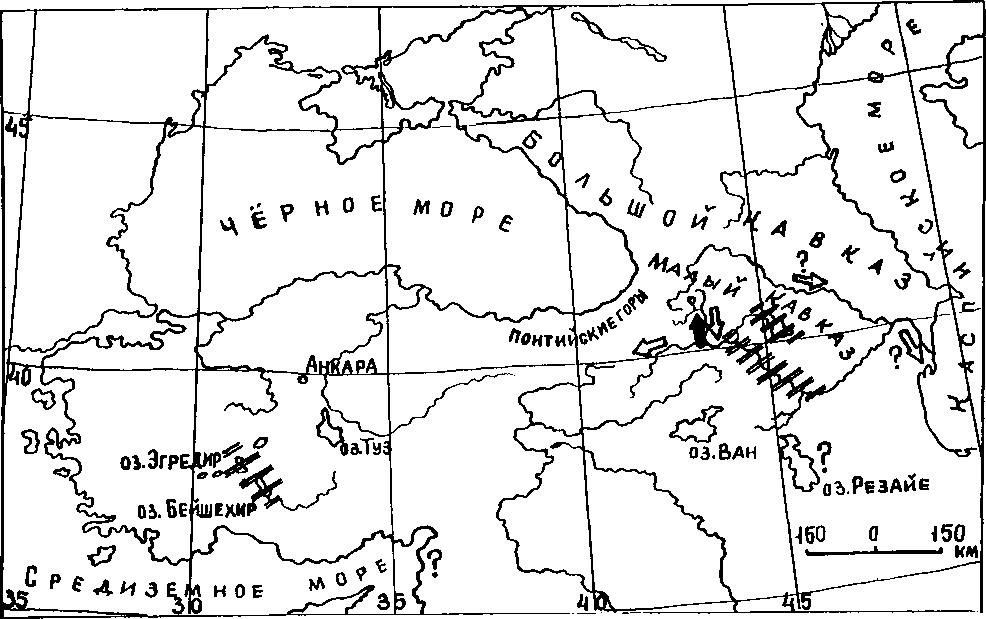

Рис. 3. Дизъюнктивная область гнездования в Малой Азии и Закавказье (сплошная жирная линия) и ближайшие вероятные (знак вопроса), рецентные и былые поселения Larus cachinnans/ponticus (соответственно, затушёванные и открытые кружки) и L. с. michahellis (кружки с точкой). Литературные сведения в тексте.

Интересна ситуация с гнездованием армянских чаек в южной и западной частях ареала —• на горных озёрах Анатолии (рис. 1, 3). Здесь наши знания о степени постоянства их размножения на том или ином озере ещё более неопределенные. Сведения из сводок часто взаимоисключающие: П.Грант (Grant 1982) включает на карте в гнездовую область озёра Аджи-гёль - Бейшехир-гёль и исключает Туз-гёль, тогда как в сводке “Птицы Западной Палеарктики” (Cramp, Simmons 1983) в область гнездования включено как раз оз. Туз-гёль. Впервые касаясь этого вопроса, Г.Кумерлёве (Kumerloeve 1961, 1964, 1966) очерчивает территорию летних встреч Larus argentatus taimyrensis (armenicus), или L. argentatus heuglini bzw. armenicus, озёрами Ван-гёль, Эгридир-гёль, Бейшехир-гёль, Бурдур-гёль, Изник-гёль, Хазар-гёль (сведения об этих озёрах см.: Numan 1960): “Встречается ли она здесь на гнездовании — неизвестно” (1961, с. 469); “... эта чайка случайно встречается внутри страны” (1964); “... птицы от- носятся к гнездовой популяции удаленных от моря водоемов, местоположение которых неточно фиксировано” (1966). В завершение наблюдений в течение ряда лет (1964-1968), Г.Кумерлёве (1969) называет L. а. armenicus многочисленной гнездящейся птицей островов и побережий восточной части оз. Ван-гёль. Колонии разной величины обнаружены им на о-вах Акдамар, Таклу-адаси, Куш-адаси, Адир-адаси и на побережье у небольшого оз. Арин-гёль. Гнездится она также на соседнем с Ван-гёль озере Эрчек-гёль (восточное и северо-восточное побережья, также см.: Kasparek, van der Ven, 1983). В 300 км к западу, в пределах Армянского Тавра, находится отдельное поселение армянских чаек на оз. Хазар-гёль. Ещё в 500 км западнее, уже на Центрально-Анатолийском плато, изолированная колония этого вида расположена на гиперсолёном оз. Туз-гёль. Эта небольшая колония описана Г.Леманом (Lehman 1971, 1974; также см.: Varnke 1970; Kumerloeve 1970; Suter 1990). Колония образовалась на двух песчаниковых островках, лежащих в 10 км от побережья. По отрывочным данным трудно судить о постоянстве гнездования армянских чаек в крайней западной части ареала; возможно — это спорадические поселения птиц, расселившихся к западу от основного ареала. В.Сютер (Suter 1990) подтверждает проведение по оз. Туз-гёль западной границы области гнездования армянской чайки.

Юго-восточная граница области гнездования армянских чаек, вероятно, проходит по краю Армянского плато и не включает пределов котловин Урмии и Котурна, а также суровых гор Персидского Курдистана. Указания на гнездование армянских чаек в Иране (Cramp, Simmons 1983) фактами пока не подтверждены.

Кроме указанных достоверных районов гнездования армянских чаек, возможно, существует ещё один. Э.Диксон и Дж.Росс (Dixon, Ross 1839) приводят случай нахождения в гнездовое время “серебристых чаек” на р. Кара-су (исток Евфрата) у Эрзерума (1950 м н.у.м.). П.В.Нестеров (1911) также нашел 29 июля-1 августа 1910 “Larus sp. (очень крупные)” на Гасан-Каласской (Пасинлерской) равнине — более низкой восточной части Эрзерумской равнины (средняя абсолютная высота последней — 1859 м н.у.м.). По свидетельству армянского средневекового историка Чхацаря Пхарпеци (XV в.), на Эрзерумской равнине некогда находилось высокогорное озеро Карин (Карнотцовок), остатки которого в виде болот и мелких водоёмов разбросаны по всей равнине. То же самое, вероятно, происходило и в Гёльской котловине (1980 м н.у.м., 33x13 км). Возможно, армянские чайки продолжают спорадически гнездится здесь.

Привожу также следующие точки летних встреч армянских чаек (см. рис. 1): 1-2) 20-30 июня 1910 — долина Куры близ г. Ардаган; 29 июля 1910 — долина Аракса близ г. Гасан-кала (Пасинлер), в 60 км восточнее Эрзерума (Нестеров 1911а,б); 3-4) 18-20 августа 1911 — болота Баш-синак, Сари-булаг, западнее Большого Арарата (Бобринский 1917); 5) 16 июля 1910 — р. Кинтрыш севернее г. Батуми (Домбровский 1913); 6-7) р. Латиф у с. Тазагюх (Гукасянский р-н, Армения); 18-23 июля 1934 — р. Западный Арпа-Чай (Ахурян) (Ляйстер, Соснин 1942); 8) май 1966 и 1967 — пойма Аракса у впадения притока Сев-Джур (Карасу) (Маргарян 1975);

9) 27 июля 1895 — с. Сакванет, окрестности г. Ахалцихе, Грузия (колл. Зоол. ин-та РАН, экз. № 17144; приводится в: Жордания 1962); 10) 26 августа-20 сентября 1902 — Гёльская котловина (Сатунин 1904); 11) регулярно летом в конце 1980-х — оз. Ханчалы, Джавахетия, Грузия (А.В.Абу-ладзе, устн. сообщ.); 12) 1-5 мая 1906 — ряд встреч “L. cachinnans” в долине Аракса на долготе Джабраила (Эриксон 1907); 13) конец мая 1965 — северный берег оз. Ван-гёль (Kumerloeve 1966); 14) несколько сотен армянских чаек у г. Джабраила (180 км юго-западнее оз. Ван-гёль) (Bertault et al. 1988). Особый интерес в связи с замечанием в сводке “Птицы Западной Палеарктики” (Cramp, Simmons 1983) представляют летние встречи птиц у иранского оз. Резайе (Урмия) и в его окрестностях: 15) экземпляр взрослой армянской чайки из коллекции Зоол. ин-та РАН № 23543, добыт П.Нестеровым 18 августа 1914 у кратера Кала-Зева (37 км юго-западнее г. Резайе/Урмия) [расшифровка моя —В.Бузун}', 16) 9 июня 1905 — взрослая самка серебристой чайки с тёмной мантией, коричневой радужиной и красным gonys, добыта P.B.Woosnam на берегу оз. Резайе, вероятно, юго-западном (Witherby 1907; Bourne 1991); 17) семь взрослых “L. argentatus” наблюдались за сбором отбросов у г. Шерефхане, северовосточный угол оз. Резайе (Erard, Etchecopar 1970; в статье есть сравнение этих птиц с найденными Н.А.Зарудным (Sarudny 1911) в Сеистане.

Совокупность разделенных сотнями километров участков гнездования армянских чаек и районы летних сосредоточений неразмножающихся птиц даёт представление об области распространения вида, показанной на рисунке 1 последовательностью звёздочек. Возможно, границы ареала следовало бы расширить с учётом отдельных летних встреч, но у меня нет сведений о изолированном гнездовании одиночных пар этого вида.

Возможность вторичного контакта Larus armenicus и L. cachinnans

Горные хребты не являются для армянских чаек серьезным экологическим препятствием. Иное дело, насколько охотно они покидают в гнездовое время пресные озёра и спускаются к морю и приморским равнинам. Выяснение того, насколько строга привязанность армянской чайки к горным плато, может оказаться одним из решающих моментов в вопросе о географической изоляции этой формы.

Западные формы хохотуньи часто весьма пластичны в отношении высоты расположения местности. Во всяком случае, в бассейнах Средиземного и Чёрного морей L. cachinnans michahellis и L. с. cachinnans (ponticus) охотно гнездятся на скальных островах, недоступных горных обрывах побережий моря и приморских озёр (например, на Аппенинском п-ове — см.: Регсо et al. 1986; на Балканах — см.: Obratil 1987, на южном берегу Крыма, сведения автора). Кроме того, известны залёты хохотуний далеко в горы во время миграций (например, 1 августа 1989 2 неполовозрелых особи (immaturus) в провинции Валле д’Аоста, северо-западная часть Альп, 2532 м н.у.м. —см.: Angelici, Enrico 1990).

Неясна северо-западная граница ареала армянской чайки. Неопределённость границы будет сохраняться до тех пор, пока не будут иденти- фицированы крупные белоголовые чайки, образующие гнездовые поселения на кавказском побережье Черного моря. Они найдены грузинским орнитологом А.В.Абуладзе (устн. сообщ.) не так давно. Крупная колония примерно из 120 пар располагается на островах в дельте р. Чорох (рис. 3); около 7 пар гнездится на небольших торфяных островках на оз. Палео-стоми в Колхиде (Абуладзе, Елигуашвили 1988). По всей видимости, здесь гнездится понтийская форма чайки-хохотуньи L. с. cachinnans (роп-ticusY Однако, это не исключает возможности периодического контакта cachinnans и armenicus. Ближайшие к дельте Чороха поселения армянских чаек расположены в 140 км на озёрах Хозапини и Чилдыр-гёль; в 180 км находится вновь сформировавшаяся колония на оз. Арпи-лич. Новые поселения cachinnans (если это так) свидетельствуют о расширении её ареала в южном направлении.

В конце XIX-начале-середине XX вв. хохотунья на черноморском побережье Кавказа и в Закавказье не гнездилась. Убедительные свидетельства этого приводятся у Ф.В.Вильконского (1897), Б.А.Домбровского (1913), подтверждают это данные К.М.Дерюгина (1900), П.В.Нестерова (1910), К.А.Сатунина (1911), Р.Г.Жордания (1962, 1975) и др. Свидетельство проникновения армянских чаек на побережье Чёрного моря я нашел в работе Б .А. Домбровского (1913). Он добыл 16 июля 1910 молодую (он называет “молодыми — juv” всех птиц от подъёма на крыло до половоз-релости) “клушу” близ пос. Чуруксу на р. Кинтрыш (Батумская обл.) и видел примерно там же и в те же сроки ещё одну. Однако для данного района L. fuscus в летнее время совершенно не характерна. Судя по всему, это были армянские чайки в третьем-четвёртом летних нарядах.

Западнее, на анатолийском побережье Чёрного моря, хохотунья гнездится между Фастой и Эсбие (около 1000 пар — L’Oiseaux 1968, 38: 87102), под вопросом Зонгулдак и Инеболу (Kumerloeve 1961). Интересно, что именно на этом участке побережья выходит к морю ареал армянской чайки, что показано на карте в работе Ю.Хаффера (Haffer 1982). При подробном исследовании Анатолийского плато в границах г. Зонгулдак — оз. Туз-гёль — г. Нигде в мае-июле 1951 на побережье встречены “нераз-множающихся L. / fuscus” (Heesteranus 1959), что косвенно (в мае всё же возможны встречи зимовавших клуш) свидетельствует в пользу этого допущения. Есть неопредёленные (относительно сроков) сведения о появлении хохотуний на Севане (J.Wittenberg — цит по: Suter 1990).

На востоке армянские чайки проникают по нагорным система Малой Азии до 30° в.д. (Kumerloeve 1961, 1970), но они по каким-то причинам не встречаются в районах восточнее и северо-восточнее долины Куры. Например, они совершенно отсутствуют на Мингечаурском водохранилище (> 1500 м н.у.м., 625 км2), где зафиксировано 25 видов рыбоядных птиц, включая несколько видов мелких чаек (Туаев, Васильев 1972). Номинативный подвид L. cachinnans гнездился, по сведениям Н.А.Зарудного (1896), на п-ове Узун-Ада и близлежащих островах (Красноводский залив, восточный Каспий). Вероятно, те же птицы под именем L. glaucum гнездились на о-ве Святой (Eichwald 1841). Ранее крупные колонии хохо- туний существовали в Кзыл-Агачском заливе на островах Сара, Крестовый, Кулагин (Радде 1885; Сатунин 1907; Kozlowa 1938; Дюнин 1948). С 1941 устойчивые поселения хохотуний на западном побережье Каспия остались только на Бакинском архипелаге и о-ве Глиняный у пос. Алат-Пристань, южнее Баку (Заболоцкий, Заболоцкая 1963; Туаев и др. 1972). Трудно сказать, что послужило причиной ретирады хохотуньи на север. Первая приходящая на ум причина — падение уровня Каспия. Однако, хохотунья отличается крайней эвритопностью, и хотя в Кзыл-Агачском заливе образовались новые колонии других видов чаек, этот вид новых местообитаний не занял. На юго-западе Каспия хохотунья находится на границе ареала, и её размножение сопровождается здесь значительной гибеляю молодняка, численность западнокаспийской популяции периодически сильно сокращается (Заболоцкий, Заболоцкая 1963; Туаев и др. 1972). Таким образом, на востоке зон контакта armenicus и cachinnans за последнее столетие не наблюдалось.

Биотопическое распределение в гнездовой период

При наложении на зонально-орографическую карту Передней Азии участков гнездовой части ареала армянской чайки (включая ряд летних встреч вне колоний) становится очевидным, что этот вид в своем распространении связан с плоскогорьями и развитыми на них степями (рис. 4). Центром области гнездования, очевидно, являются непрерывные плоские возвышенности Армянского массового поднятия. Ахалкалакское вклинивание плоскогорий в систему хребтов Антикавказа позволяет армянским

Рис. 4. Горные степи Закавказья и Малой Азии

(покрытые точками очерченные территории). Литературные сведения в тексте.

чайкам распространяться на север, в пределы Джавахетии. Аналогично, в Малую Азию армянская чайка попадает по растянутым в широтном направлении Карской, Ардаганской, Пасинлерской (Гасан-Калассой), Эр-зерумской горным равнинам. Средние высоты этих образований колеблются от 1820 до 1970 м н.у.м. Менее высокие, от 1400 до 800 м н.у.м., плоскогорья характерны для Анатолии (т.е. для западной дизъюнктивной части ареала армянской чайки).

Для плоскогорий Передней Азии в целом характерны волнистые равнины, плавно понижающиеся в меридиональном направлении плато, вулканические горы с мягкими сглаженными очертаниями и плоские речные долины. С учётом вертикальной зональности, районы гнездования армянской чайки представляют собой горные ковыльные и ксеро-фитно-разнотравные степи (рис. 4): на западе — центральноанатолийская степная область; на юго-западе, в районе озёр Ван-гёль, Эрчек-гёль, Ба-лык-гёль — восточноанатолийская (Walter 1956; Tanoglu et al. 1961); в центре — разнотравно-ковыльные степи Севана; на севере — чернозёмные степи Джавахетии (Щукин, Щукина 1927; Зедельмейер 1933; Гвоздецкий 1958). Часто это интерзональные экосистемы: области озёр с островами, нескончаемая сеть мелких речек, болот и луж (Ардаганская и Эрзерумская равнины, Гёльская и Среднеараксинская котловины) или окружающие озёра сельскохозяйственные земли. Существует вертикальное разделение почв и растительности Армянского нагорья на две зоны: нижнюю ксерофитную (до 1500 м н.у.м.) и верхнюю степную (выше 1500 м). В пределах верхней зоны повсеместно “... доминируют в ландшафте ровные, слегка волнистые пространства, занятые различными вариантами степного растительного типа ..., на конусах вулканов степная растительность постепенно переходит в луга субальпийского типа” (Щукин, Щукина 1927, с. 38). Армянские чайки практически не опускаются в низменные сухие долины, но поднимаются в альпийское высокогорье (армянские чайки обитают в альпийской зоне на оз. Балык-гёль, на сегодня самая высокая точка их гнездования — 2247 м н.у.м.). Развитие горных степей, без сомнения, связано с резко континентальным засушливым климатом определенных высотных зон и характером горного ландшафта. Отсутствие в Закавказье зоны леса позволяет обитателям степей беспрепятственно проникать в субальпийскую и альпийскую зоны. В связи с этим армянскую чайку не следует “загонять” в очень узкую страту, как это делает, например, С.К.Даль (1954) — от 1916 до 2005 м н.у.м. За исключением солёных озёр Ван-гёль и Туз-гёль и меняющего солёность от солоноватого до пресного Хозапини, армянские чайки гнездятся на пресных озёрах (табл. 1). Большинство из них лавово-плотинного происхождения, имеют сток, часто мелководны, без резких перепадов глубин, с коротким (по геологическим меркам) периодом жизни (тип озёр базальтовых плато — по Halbfau, цит. по: Арнольди 1933). На горных озёрах армянские чайки выбирают для устройства колоний два типа стаций (табл. 1). Основной тип — это каменистые (скальные) острова и скалы побережий, часто обрывающиеся прямо в воду. Реже чайки используют заболоченные или даже временные покрытые растительностью

Таблица 1. Лимнологические характеристики и стации гнездования на озёрах Армяно-Анатолийского и Ахалкалакского нагорий

Высота над уровнем моря, м

Площадь, км2

Глубины

max Средняя

Зональный пояс местоположения озера, его тип

Севан. Sevan Lake (Гокча, Севанга, Каджар-су, Кегама-цов) Армянские чайки гнезятся на островах и скалах

1898 (1916)* 1158 (1316*) 80.2 28 (41*) Горная степь.

(98.7*) Плотинное - грабен. Пресное.

Гилли. Gilli Lake

Бассейн озера Севан. Осушено. Чайки перестали гнездиться на болотах

Арпи-лич. Агра Lake (Арпинское, Арпа-гель) Армянские чайки гнездятся на островах

2025(2021**) 20.7 (4**) Переменные Горная степь.

Дефиле р. Арпа-чай. Пресное

Балык-гёль. Balic Lake (Белык) Армянские чайки гнездятся на островах

2240-2247 20.6-23.3 - Альпийские луга.

Альпийское. Пресное

Абас-гёль. Abbas Lake

Возможное гнездование армянских чаек на береговых скалах

>2200 0.5-0.8 - Альпийские луга. Пресное

Паравани. Paravani Lake (Тапараван.Топорован) Армянские чайки гнездятся на скалах (?) и побережье

2075 36.9 2.8 1.87 Горная степь. Плотинное. Пресное

Хозапини. Hazapin Lake (Хозапикское, Карцахи.Карцахистба) Армянские чайки гнездятся на скальных островах

1880 26.6 2-4 - Горная степь.

Плотинное. Пресно-солёное

Чилдыр-гёль. Cildir Lake (Чалдыр) Армянские чайки гнездятся на скальных островах

1959 118.3-119.1 10.5 9.6 Горная степь. Плотинное? Пресное

Ван-гёль. Van Lake (Арджиш-гель)

Армянские чайки гнездятся на островах и береговых скалах

1720 3761 300 - Горная степь (восточныйберег).

Плотинное. Солёное

Эрчек-гёль. Ercek Lake

Армянские чайки гнездятся на береговых скалах (?)

1850-1890 100

Горная степь.

Связано с оз. Ван. Пресное

Хазар-гёль. Mazar Lake (Хазер-гёль, Гельджюк-гёль) Армянские чайки гнездятся на островах

1135-1155

69.9

Горная степь (восточный берег).

Пресное. Исток р. Тигр

Окончание таблицы 1

|

Высота над уровнем моря, м |

Площадь, _____ Глубины _____ Зональный пояс км2 „ местоположения озера, max Средняя н ’ его тип |

|

899 |

Туз-гёль. Tuz Lake (Туз-чейлу) Армянские чайки гнездятся на низких островах из песчаника 1260 - Горная степь. Гиперсолёное |

Примечания: *до падения уровня, **до подъема уровня. Через черточку даны несовпадения сведений из разных источников. Сведения получены из: Берг 1910; Арнольди 1933;

Паффенгольц 1950; Атлас мира 1954; Brandt 1879, 1880; Columbia Gazetteer 1962;

Gazetteer No 46;

плоские острова, берега озёр или вклинивающиеся участки суши (например, в недавнем прошлом — болота озёр Гилли и Арпи-лич). Описан случай гнездования на полях (Даль 1950).

Миграции и зимовки

В ранних работах встречаемые в Закавказье на миграциях и зимовке разнообразные чайки группировались в “виды” в зависимости от знаний и личных пристрастий исследователя (например, ср.: Радде 1885 и Заруд-ный 1896). К сожалению, миграции армянских чаек в Закавказье не изучали, а кольцевание их в заметном объёме в пределах Армении не проводилось. Мне показалось возможным отобрать следующую информацию.

К.Ф.Кесслер (1878, с. 41)) наблюдал с 30 августа по 11 сентября миграцию по реке Куре близ Тифлиса “чаек среднего размера”, вероятно, имевших тёмную мантию, т.к. он называет их предположительно “Lanis fuscus Т’; то же и в низовьях Куры (“Божий Промысел”, 50 км ниже пос. Сальян). Клуша зафиксирована на Кавказе как очень редкий вид — единственный коллекционный экземпляр из-под Тифлиса в гнездовое время, 9 июня 1926 (Жордания 1963; см. также: Ляйстер, Соснин 194). Кроме того, именем “L. fuscus” Кесслер называет чаек Севана. Г.И.Радде (1885) называет среди более чем 100 добытых 11-23 марта хохотуний одну взрослую самку с “более сильным голубовато-серым цветом плаща”. При этом он указывает на ювенильную (по его мнению) окраску клюва (несомненно, имелись в виду чёрные пятна). Этот признак характерен во взрослом состоянии в основном для армянских чаек и в значительно меньшей степени — для западносибирских L. heuglini, которые всё же зимуют на Каспийском море (Зарудный 1896; Сатунин 1912; Гладков, Дементьев 1954; Johansen 1960), что подтверждено кольцеванием (Дементьев 1947, 1948).

Эти приблизительные сведения, относящиеся к последней четверти XIX-началу XX вв., подтверждены наблюдениями В.Сютера (Suter 1990). Документирован фотосъёмкой факт весенней миграции армянских чаек по Куре; в третьей декаде мая 1986 в 90 км западнее Тбилиси отмечены перемещения вверх и вниз по реке неполовозрелых (см. фотографии у

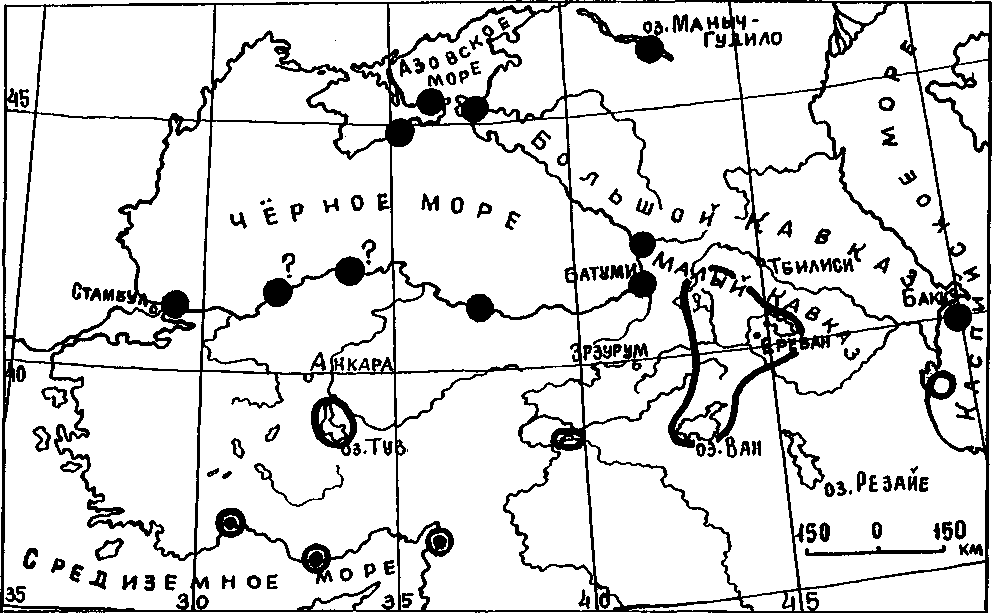

Рис. 5. Места миграций и зимовок армянских чаек.

Направления весенней миграции показаны чёрными стрелками, осенней — незатушёванными стрелками. Вероятные миграции по Куре показаны незатушёванными стрелками со знаком вопроса. Места зимовок показаны косой двойной штриховкой. Места вероятных зимовок в Антиохии и на оз. Резайе снабжены знаками вопроса. Литературные сведения в тексте.

Сютера) армянских чаек (одиночно и группами до 5 особей). Вероятно, они летят по Куре и осенью (начало августа, см.: Gnielka 1980).

Сведения о миграции армянских чаек в западном (и восточном весной) направлении по отношению к гнездовому ареалу более надёжны (рис. 5). Залёты хохотуний в глубь гор — явление редкое, и ошибка в определении маловероятна. А.Ф.Ляйстер и Г.В.Соснин (1942) приводят миграцию по долинам рек Раздан (наблюдения у с. Калали 1 апреля 1928 и с. Джафарабад 28 марта 1934) и Ахурян. (Выше и на карте см. также точки позднелетних встреч №№ 3, 4, 10, 14, 15). Ч.Ирард (Erard 1967) наблюдал 20-30 марта 1967 группы по 10-50 “серебристых чаек” на оз. Гёль-Баши (Мохан-гёль, Антиохия); здесь же их видел в августе Вадер (Vader 1964 — цит. по: Kumerloeve 1964; упоминается также оз. Аци-гёль). Здесь не исключен залёт в Антиохию хохотуний с побережья моря. Г.Кумерлёве (Kumerloeve 1961) пишет о нахождении в августе-сентябре более сотни армянских чаек на оз. Эгридир-гёль. Важнейшим является прояснение современной ситуации с зимовками армянских чаек на побережье Средиземного моря, первая информация о которых была получена ещё Р.Хю-мом (Hume 1983) и П.Дюбуа (Dubois 1985), но осталась незамеченной. П.Грант (Grant 1988) описывает зимовку нескольких сот армянских чаек в Израиле (близ Мааган Михаэл). Эту же зимовку называют Н.Сатат и Б.Лэйрд (Satat, Laird 1992), указывая также, что массовые сезонные миграции происходят южнее Тель-Авива; Р.Хюм (Hume 1983) пишет о миграции в конце марта-начале апреля южнее Хайфы. Осенью армянские чайки появляются на средиземноморском побережье в Израиле уже в июле-августе (Madge 1992). Возможно, армянские чайки зимуют и к югу от области гнездования в Персидском заливе, в Бахрейне, т.к. предположение Э.Хиршфельда (Hirschfeld 1992b) о том, что регулярные встречи взрослых птиц с чёрными отметками на клюве следует относить только к западносибирской или таймырской чайкам, не выдерживает критики. О бесспорной находке армянской чайки как нового здесь вида этот автор сообщает также (Hirschfeld 1992а).

Судя по всему, часть севанской популяции армянских чаек оседла, поскольку, по единодушному мнению местных рыбаков, в зимы, когда Севан не замерзает, здесь остается много этих птиц (см. также: Сатунин 1903; Шелковников 1934). Н.А.Маргарян (1975) недвусмысленно указывает на регулярные зимовки армянских чаек на Севане: за 10 лет они покидали озеро лишь только при полном его замерзании в 1971-1973; зимой 1970 численность зимующих на Севане чаек была особенно высока; во все сезоны зимне-весенняя численность ниже летней; в три сезона из пяти осенняя численность превышала летнюю \молодняк? - В.Б.\, а в остальные была ниже. Следует заметить, что за 100 лет (до середины XX в.) Севан покрывался льдом только восемь раз (Давыдов 1955). Основная зимовка армянских чаек в Армении, которую М.Адамян (неопубл, данные) наблюдает несколько десятилетий, расположена в Среднеараксин-ской котловине (700-1000 м н.у.м.), в особенности — в районе Армаш-ских рыборазводных прудов (также см.: Даль 1954; Маргарян 1975). По сведениям этого исследователя в пределах армянской части долины Аракса почти ежегодно скапливается до 10 тыс. зимующих армянских чаек; зимовка никогда не превышает суммарной численности особей из гнездящихся в Армении популяций.

Численность

Как уже оговаривалось выше, никто из ранних исследователей фауны Закавказья и Малой Азии не определял точное количество армянских чаек на местах гнездования и во время послегнездовых кочевок. Из их оценок в относительных категориях можно понять только, “немного” или “много” птиц гнездится на данном озере.

Только в конце 1960-х-начале 1970-х в публикациях появляются количественные данные: Н.А.Маргарян (1975), в течение ряда лет посещавший севанскую колонию, указывает на колебания численности от 700 до 900 гнездящихся особей; величина некоторых колоний оценена Г.Кумерлёве (Kumerloeve 1969, 1970). Он побывал на о-ве Акдамар (оз. Ван-гёль) весной 1968 и так описывает свои впечатления от пребывания в колонии армянских чаек: “31 мая я с разрешения правительства (каймакама Али Хайдар Синана) осмотрел о. Акдамар с его колонией се- ребристых чаек. Здесь среди буйства диких укропов (Foeniculum), кустарников и трав, в тени миндальных деревьев, разбросанных там и тут по просторному приподнятому плато, находилось 500, может быть 600-700 пар чаек. Только в окрестностях величественных руин древней армянской базилики моя жена, мой ассистент Х.Миттендорф и я насчитали около 120 гнезд...” (Kumerloeve 1969, с. 47).

Сегодня уверенно можно говорить о существовании трёх сравнительно крупных устойчивых популяций армянских чаек: севанской, арпин-ской и ванской. С 1980-1990-х гнездящийся на Севане армянские чайки сконцентрировались в одной крупной колонии; все колонии, существовавшие в относительно недавнем прошлом на скалах побережья, исчезли. Оба указанных выше острова заняты гнездящимися чайками полностью; занимаются даже субоптимальные участки зоны заплеска и отдельные выступающие из воды камни. На более крупном о-ве Кхзы-1 площадью 8 га в 1991 гнездилось порядка 4.5 тыс. пар армянских чаек, Кхзы-2 площадью 6 га — 1.6-1.7 тыс. пар. На оз. Арпи-лич сформировалась примерно такая же по численности популяция армянских чаек. По сведениям М.Адамяна, в конце 1980-х на удалённом от берега острове гнездилось около 5 тыс. пар армянских чаек, затем численность выросла до 7-8 тыс. пар (Адамян, в печати). На оз. Ван-гёль армянская чайка наиболее многочисленна в юго-восточной части озера, на о-вах Куш-адаси и Акдамар, где в 1968 Г.Кумерлёве (Kumerloeve 1969, 1970) насчитал более 700 пар. Небольшая (10-12 пар) колония существует на скалах в 15 км восточнее г. Ван. Находящуюся в 40 км восточнее группировку чаек оз. Эрчек-гёль можно также отнести к ванской популяции. Здесь, по учётам Г.Кумерлёве гнездится 70-80 пар. Экстремально западные единичные колонии армянских чаек сильно оторваны от ванской популяции и, несомненно, изолированы в гнездовой период: в 300 км западнее на большом озере Хазар-гёль (численность неизвестна) и в 750 км на большом солёном озере Туз-гёль. Здесь численность птиц прослежена от 250 пар на двух островках (Kumerloeve 1970; Lheman 1971) до 500 пар (Suter 1990). Возможно, как допускают М.Бимен с соавторами (Beaman 1975 — цит. по: Suter 1990), какое-то число птиц гнездится и на иных территориях Центрально-Анатолийского плато.

Если с начала века кардинальным образом не изменилась обстановка на оз. Чилдыр-гёль, то там следует ожидать находок довольно значительных колоний армянских чаек, вероятно, в пределах нескольких тысяч пар. Несомненно, поселение армянских чаек на пустынном альпийском оз. Балык-гёль менее многочисленно, и хотя Н.А.Бобринский (1915) говорит о “колониях”, речь идет о “небольшом островке”. На озёрах Джавахетии армянские чайки обитают мелкими колониями (А.В.Абуладзе, устн. сообщ.; Жордания 1975). Учитывая, что большой остров озера Хоз-апани находится теперь на территории Турции и не посещался с начала века (однако, едва ли здесь гнездится более 1-2 тыс. пар), в грузинской Джавахетии обитает максимум 200-300 армянских чаек.

Таким образом, суммарная численность гнездящихся армянских чаек находится едва ли не в пределах размеров отдельных поселений (локаль- ных популяций) серебристых чаек L. argentatus в Старом или Новом Свете. Она вряд ли превышает сегодня 25-35 тыс. пар.

Вместе с тем, у армянских чаек велика доля ежегодно неразмножаю-щихся половозрелых птиц как в колониях, так и широко кочующих. В более крупной из двух субколоний Севана в 1991 учтено примерно 800 неразмножающихся птиц; среди них особи с остатками бурого на больших верхних кроющих первостепенных маховых составили 8-9%. По сведениям М.Адамяна (в печати), на водохранилище в ущелье р. Азат на высоте 1400 м н.у.м., где армянские чайки не гнездятся, но проводят весну и лето, соотношение взрослых и молодых (двухлетки) птиц составляет 1315/80-87%. Количество взрослых неразмножающихся птиц, кочующих в окрестностях всех крупных поселений (в радиусе 50-100 км), может достигать сотен и тысяч особей. Возможно, этот резерв составляет ещё 1020 тыс. птиц.

Заключение

Таким образом, у армянской чайки пространственно-популяционную структуру можно представить следующим образом. Существуют отдельные гнездовые группировки по несколько тысяч особей, связанные с конкретными озёрами (для некоторых из группировок известна более чем столетняя история). Вокруг этих группировок в радиусе порядка 50100 км постоянно кочуют стаи неразмножающихся (неполовозрелых и половозрелых) птиц. Фактически, гнездовая часть ареала армянской чайки представляет собой 10-12 таких популяционных ареалов в виде пространственно разобщенных пятен (рис. 1). Дизъюнктивность области гнездования определяется положением и особенностями водоёмов, высотой над уровнем моря, зональностью. Анализ численности разных популяций и их динамики свидетельствует о том, что, несмотря на то, что большая часть ареала вида лежит в Турции, основной репродуктивный потенциал сосредоточен всё же в восточной его части, в пределах Армянского нагорья.

При этом, несмотря на разорванность и динамичность ареала, армянская чайка, по-видимому, нигде не входит в контакт с хохотуньей. Зимовки этих видов находятся бок о бок в Средиземном море. Из трёх точек предположительного вторичного контакта армянской чайки и хохотуньи совместное нахождение в двух из них (Зонгулдак в Анатолии и дельта Чороха в Грузии) связано скорее со смешением птиц во время пролёта и летних кочёвок. Возможность контакта в третьей точке (на озёрах Чилдыр, Хозапини и в Джавахетии) лишь теоретическая, как в области, лежащей ближе всего к морскому побережью.

Пространственному контакту армянских чаек и чаек-хохотуний в гнездовой период препятствует отчетливая аллоэкотопия (этой же точки зрения придерживается и Kumerloeve, 1969). Даже неразмножающиеся армянские чайки проводят лето в высокогорных степях, поднимаясь вплоть до альпийского пояса, а гнездятся в основном на пресных высокогорных озёрах (исключение — колонии на Ван-гёль и краевая колония на Туз-гёль), где выкармливают птенцов насекомыми из групп гео- и хо- робионтов (преимущественно саранчовыми). Взрослые птицы в летнее время также преимущественно насекомоядны. За редким исключением, чайки-хохотуньи гнездятся на побережье моря и связаны с ним в своей пищевой экологии.

На исторических отрезках времени ландшафты обитания армянских чаек достаточно нестабильны. Продолжается поднятие Кавказа. Высокогорные равнины, в частности, Джавахетия, характеризуются гидрологами как край “умирающих”, “меняющихся” озёр (Арнольди 1933 и др.). Севан за свою древнюю и новую историю не раз подвергался оро- и гидрологическим изменениям (Brandt 1879, 1880; Берг 1910; Саркисян 1962, Румянцев 1991 и др.). О существенных колебаниях уровня оз. Ван-гёль смотри у К.Н.Паффенгольца (1950). Столь же изменчивы озёра и периферийной части ареала армянских чаек. Например, оз. Туз-гёль отличается сильными сезонными колебаниями уровня воды. Вероятно, именно с подобными непредсказуемо резкими процессами (в настоящее время на них накладываются аналогичные по силе изменения антропогенной природы), следует связывать пятнистость и внутреннюю нефиксированность ареала армянской чайки и большой процент неразмножающихся кочующих особей. Хотя некоторые гнездовые поселения прослеживаются более 100 лет, ёмкость их ограничена, и известны случаи их упадка и эпизодического опустения. Все эти моменты, когда наряду с, по-видимому, резкой изоляцией популяций присутствуют периодические массовые дальние переселения (как на оз. Арпи-лич), делают облик армянской чайки весьма своеобразным. Низкая численность, изолированный узкий ареал, определенная стенотопия в гнездовой период, а также некоторые черты морфологии (ювенильные признаки в дефинитивном наряде) позволяют причислить armenicus к наиболее древним из форм комплекса серебристых чаек или даже реликтовым формам (см. предыдущее сообщение и мнение Haffer 1982).

В связи со сказанным, скрупулёзное ретроспективное описание местоположения поселений и отдельных колоний, их динамики приобретает особую ценность. Вследствие крайне низкой численности армянской чайки, контролировать необходимо любое из существовавших или существующих поселений. Их повсеместное широкое сохранение — возможно, единственный реальный подход в деле охраны данного реликтового вида. К сожалению, состояние двух главных популяций армянских чаек на Севане и Арпи-лич вызывает беспокойство. На обоих озёрах уровень воды находится в прямой зависимости от решения аграрных и энергетических задач Арменией, отстраненной сейчас от проблем экологии.